SEARCH RESULTS FOR "教育"

東德人的共同回憶:兒童文學作家本諾.普盧德拉一百歲冥誕紀念

其他 | by 趙崇任 | 2025-11-07

今年是東德兒童文學作家本諾.普盧德拉的一百歲冥誕,趙崇任傳來文章,指出Pludra對東德民眾而言,其地位堪比西德的著名兒童文學作家凱斯特納。普盧德拉的作品如《泰迪警長》與《天鵝島》等,影響著社會主義體制下的孩童。他尤其擅長平衡冒險趣味與道德教育,風格富詩意而不說教,所呈現的價值超越特定的意識形態框架,觸動許多人的情感並引起共鳴,至今仍能吸引到讀者關注。

【教育侏羅紀】宿舍的空床

教育侏羅紀 | by 梁智坤 | 2025-11-04

中大中文系主辦的「文學中大」徵文比賽早前公布獲獎名單,物理學系的梁智坤憑藉〈宿舍的空房〉奪得公開組銅獎。〈宿舍的空房〉講述「我」渴望與室友分享生活,但室友的長期缺席與短暫回歸時的冷漠,讓我們近在咫尺,卻遠如天涯。共處時的尷尬、獨處時的幻想、以及旁人喧鬧,都使「我」感到疏離感。機緣巧合下「我」需要與室友要完成小組匯報,以為會拉近彼此的關係,卻反而放大彼此的陌生感,自感如隔一堵無形之牆。

Yet are we tomorrow’s men

散文 | by 孔銘隆 | 2025-10-29

孔銘隆傳來散文,憶述自己在母校校歌歌詞「yet are we tomorrow’s men」,察覺到「男孩」(Boy)與「男人」(Men)的分野。在缺乏異性目光的男校的成長歲月中,一眾男孩們的童真得以肆意,卻也習慣將柔軟情感藏於剛強姿態背後。高中班主任「光頭佬」在課堂與Facebook上分別展現出嚴肅與詼諧的一面。當孔銘隆投身教育後,發現自己亦如中文課本裏「老父親的影子」,不擅言辭。

【教育侏羅紀】白鴿

教育侏羅紀 | by 王思皓 | 2025-10-28

中大中文系主辦的「文學中大」徵文比賽早前已公布獲獎名單,王思皓憑藉〈白鴿〉一文奪得公開組金獎。〈白鴿〉書寫香港出生率低迷下,一所掙扎求存的學校迎來了第51名中一新生俊熙,暫時解除了「縮班」危機。俊熙活潑勤奮,卻因母親持雙程證需定期返回內地續證,需帶同他一起導致頻繁缺課。「我」在家訪時發現他們在貧窮與身份限制下的無助與掙扎。

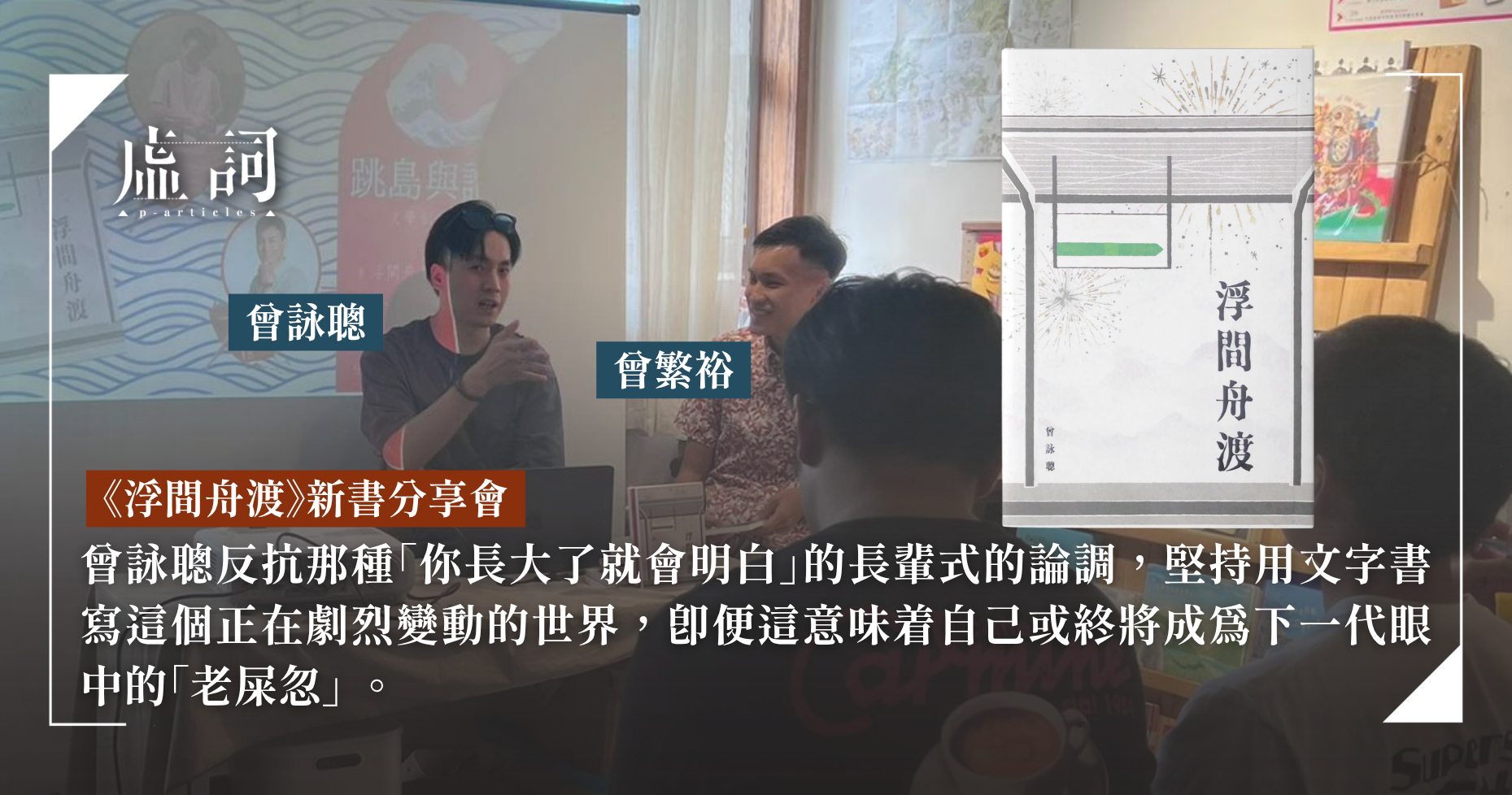

教學與寫作之間的自渡──曾詠聰《浮間舟渡》新書分享會紀錄

報導 | by 孔銘隆 | 2025-10-15

香港作家兼教師曾詠聰於上月出版第二本散文集《浮間舟渡》,並與作家曾繁裕在新書分享會上對談。會上,曾詠聰從教育切入,批判教師權威易致學生思想「鈍化」,並受哲學家朗西埃啟發,主張透過多元活動創造平等、解放智力的課堂。在創作上,《浮》延續其「日常感」與對回憶的執着,更試圖連結個人記憶與社會現實,並坦誠道出香港作家的窘迫與文學社群的孤寂。

塔利班禁女作家書籍為大學教材 停授女性、人權相關學科 進一步打壓女權

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-10-08

阿富汗塔利班政府近月再頒嚴厲教育指令,其高等教育部於2025年8月底向全國公私立大學發出通告,禁止使用679本被評估為「違反伊斯蘭教法(Sharia)及塔利班政策」的書籍,其中約140本由女性撰寫。此外,指令更明確禁止在大學教授人權、女性主義及性騷擾防治等18門學科,進一步收緊對女性權利的壓制。

【教育侏羅紀】補習的螞蟻和孔子(擬淮遠兩則)

教育侏羅紀 | by 謝榮澤, Gallant | 2025-10-07

繼早前《樺加沙日記(擬淮遠三則)》後,「淮遠《懶鬼出門》閱讀寫作班」導師鄧小樺再次從學員功課中選出兩篇以補習為主題的作品。謝榮澤的〈孔子〉書寫學生阿木缺乏寫作例子,卻能將孔子描繪成一位會用「物理」講道理的壯漢,其豐富的想像力謝榮澤莞爾;Gallant的〈螞蟻〉講述總盼望下課的女孩小翠,在最後一堂課的依依不捨,繼而令「我」重新思考師生之間那份深刻又細微的溫暖連結。

【藝發局選舉】進一步收窄選民資格 13人逐10席位 7範疇無競爭料自動當選 (附完整藝術範疇候選人名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-18

香港藝術發展局(藝發局)現屆27名委員的三年任期將於今年底屆滿,新一屆委員的提名期已於上週五結束。在由業界投票推選的10個藝術範疇席位中,共接獲13份候選人提名。根據藝發局於本月15日公布的候選人名單,其中七個範疇均只有一位候選人,預料將自動當選。此次選舉是自2004年以來,競爭程度最低的一屆選舉。本屆選出的十位藝術界別代表,將交予行政長官考慮委任為下一屆藝發局成員,任期自2026年1月1日起生效。

英國國家美術館拒政治化解讀畫作 近年藝術品解說有政治立場 你又點睇?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-05

英國國家美術館(National Gallery)早前完成展品重整,沒有跟隨其他博物館的行為,拒絕在畫作解說中加入奴隸制度、殖民主義等歷史議題的字眼,強調這是為提升公眾的藝術欣賞體驗。館長Sir Gabriele Finaldi表示:「這是對館藏、畫家以及偉大歐洲傳統的一次慶祝。某程度上,這種做法略顯老派。」他強調,觀賞藝術應是一種審美體驗,雖然也具備教育與社會意義,但不應以政治為中心。

【教育侏羅紀】Last Day

教育侏羅紀 | by 無鋒 | 2025-05-26

無鋒傳來散文。「我」最近與將赴美留學的朋友臨別吃飯時,因他說了「你所經歷的事,遇到的人,不論是好是壞,那都是構成你生命的一部份」一句老土金句,使「我」憶起中學最後一日校園燈光逐漸熄滅、同學們縱聲高歌、拍照留念、淚水與歡笑交織的場景。「我」反思這句「老土卻真切」的金句,體悟到生命中的每個相遇與經歷,才塑造了今日的自己,在感傷中感受到一絲溫暖與釋然。

《Breakazine突破書誌》迎來最後一期 舉辦「四種告別式」向大眾說再見

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-22

非牟利基督教青年機構「突破」從 2009 年開始出版《Breakazine 突破書誌》,至今已走過16個年頭,曾任十年Breakazine 前總編輯李玉霞(山地)更稱之為「全港最長壽的zine」。早於去年7月11日,編輯團隊在社交平台已宣布Breakazine決定於今年4月後停止出版。近日,編輯團隊在社交媒體宣布最後一期的《Breakazine》已正式出版,及後亦公布了Breakazine將於五月至七月期間,舉行三場分享會及一場工作坊,與讀者一同迎來告別禮。

【教育侏羅紀】蟻群

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-05-20

佘潁欣傳來小說。在一個共情被奉為至寶的學校,「我」因對同學敏敏自殺的冷漠而成為眾人眼中的異類,被其他人指責無視敏敏的求救。當班上模範生小愛以完美的共情姿態接替敏敏的地位,「我」開始質疑這一切,而當中所謂的「共情法寶」竟是一款淺黃色的禁藥,能讓人偽裝出完美的共情能力,卻暗藏著致命代價。

【教育侏羅紀】病

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-04-07

佘潁欣傳來以「病」為主題的散文,書寫她一年前決定轉科,但被學系助理阻攔,要求她提供「強烈理由」才能退修,如呈交醫療文件證明自己因病無法學習。佘潁欣對此感到不解,為何要證明自己「有病」,才算是一個「強烈」的退修理由。縱使她明白此程序是工作所需,但又有誰會理解她呢?

【教育侏羅紀】逃課

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-04-07

佘潁欣傳來散文,自入讀大學後逐漸荒廢學業,每天都不願上課,令校方不得以「出席率不足需重修」為由威脅她上課。男友不解為何佘潁欣不認真讀書也要為上學煩惱,勸她上課用電腦辦其他事就好。多餘的功課不斷日積月累,令余潁欣每當打開任務清單發現無形的煩惱沉沉地壓在肩上,繼而感到焦慮,卻沒有勇氣不理,還是會按時繳交合格的作業以免掛科,令她可以儘快脫離這座窒息的象牙塔。

「作者」的復活

教育侏羅紀 | by 任弘毅 | 2025-01-07

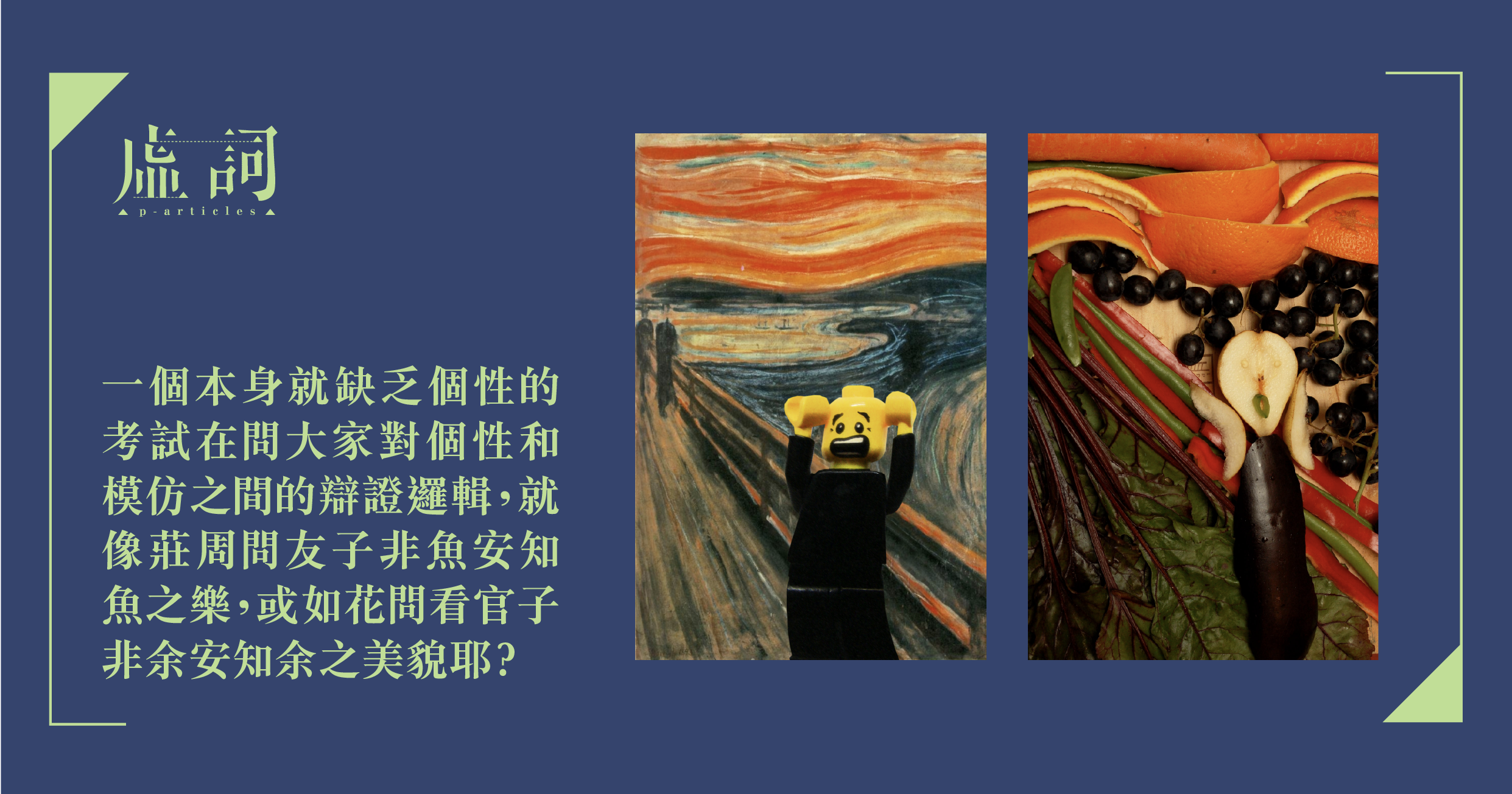

任弘毅傳來文章,從香港中學文憑考試(DSE)中文閱讀卷的諸多爭議探討作者的復活、文本詮釋之權力及教育的本質。他從天海的一篇文章,看到了「作者」復活的過程。另外,在考試的語境下,他解釋套語「藍色窗簾」的定義。由此發現:考卷上所謂「作者」二字,不過是虛幻的符號,擬題者的靈魂早已佔據了「作者」那虛晃的肉身。這也是為什麼「考試」是「作者」能夠復活的唯一場景——除了在「考試」這一場域中被賦權的設卷人以外,沒有任何人能夠如此肯定地替作者代言、斷言。無條件服從擬卷者「遊戲規則」的學生,相比語文能力和文學造詣優秀如原作者的學生,反而能取得等級5或以上。制度是方便了評核機構,但這有使我們距離教育的本質更近嗎?

【教育侏羅紀】當我們在談教師節快樂時,我們在談論什麼?

教育侏羅紀 | by Sir. 春風燒 | 2024-09-13

9月10日是中國大陸的第四十個教師節。 Sir. 春風燒近年對職業相關的節日敬而遠之,甚至希望取消它們

主公,仲尼醬申請出戰!文學 x 卡牌遊戲中的文本互涉!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-10

《文學鬥》是郭紹洋老師改編自《三國殺》的文學卡牌遊戲,遊戲中的每張卡牌都與中國古代文學作品的情節和主題緊密相連,讓學生在遊玩中主動探索文學知識。文學作品與卡牌會呈現出互文的狀態,讓應試文章脫離文本原來的敘事時空,更貼近同學的學習生態環境。文學文本在卡牌遊戲亦不止擔任背景設定的角色,更擔任了對時間斷代的社會記憶的召喚。玩家亦在遊戲之中巧妙地體驗席勒所言的:「只有當人完全成為人的時候,他才遊戲;只有當人遊戲的時候,他才完全是人。」

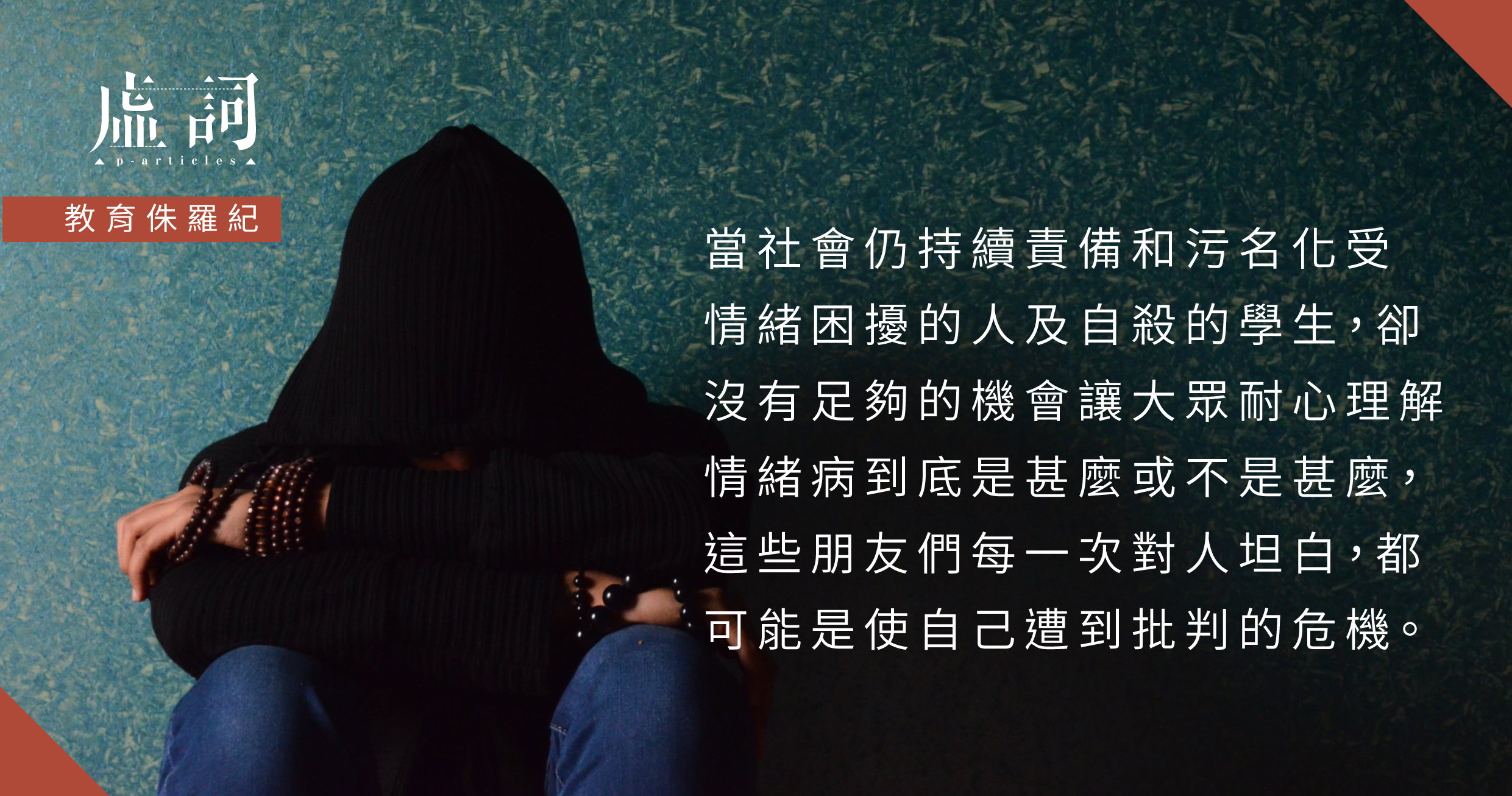

【學童精神健康】救救孩子,要看見絕望之前的情緒警號——教師與情緒支援社企創辦人三人談

教育侏羅紀 | by 虛詞編輯部 | 2024-04-19

去年電影《年少日記》,借學童自殺問題一再戳中社會的教育制度和精英主義,引起公眾關注學生情緒問題。遺憾的是,學童自殺輕生情況愈趨嚴峻,教育局尚未予以適當的處理,對學童的心理狀況亦未有足夠研究。適逢DSE開考在即,編輯部邀請到陳志堅及曾繁裕兩位教育界作家,讓我們了解問題的普遍性,以至應對考試壓力的經驗和方法。教育界以外,也訪問到朋輩情緒支援社企Shelter的創辦人林詩詠(細C),從社福界角度透視現時制度的缺口,以較近的距離認識學生的心理面向,藉此說起情緒健康的重要性。在這個時代,新一代的成長至為關鍵,讓我們好好裝備自己,以同行者的姿態作陪伴,適時給予他人情緒支援,聆聽更多,讓學生表達自身,而不是說教、隨便拋下一句「加油」 作罷。在這吃人的教育制度下,救救孩子。

【教育侏羅紀】由陽光穿梭到I-One

教育侏羅紀 | by 孔銘隆 | 2024-03-19

孔銘隆從Novel Flash的〈Underdog〉說起以往留連網吧的記憶,曾經有過輟學到網吧兼職網管的同學,當時只是不明所以,後來才發現社會的頓挫總是無聲。在大學師訓中,他看過某輔導個案影片,一再感受到學院以外的鋒利,許多學生有著纏結。他從而觀照自己額上的疤痕,同樣有過無法掙脫,忍受疼痛的絕望,但已長出了一層粗糙的皮,足夠抵禦鋒利的刮削,看見更多相似的孩子。

【教育侏羅紀】師生關係六問

教育侏羅紀 | by 小曹 | 2024-03-11

有一次,又再經歷挫敗後,我用了一程車的時間,在手機上打下了6條反躬自省的問題。我慢慢認知到,即使學生有她/他們要負的責任,我內心對此情此境所生起的反應,其實也透露出我自己的期望、想法、需要、投射和執取,以及一系列從我成長中習得和發展的對應方式(coping)。

我未必可以幫到你,但我會陪著你——編輯部精選世界經典教育電影

其他 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-11

香港的教育制度向來為人詬病,從十多年前「怪獸家長」一詞誕生,直至學童自殺潮,許多童年蒼白地逝去,我們意識到這是近乎整個華人社會也在面對的問題。早前香港電影《年少日記》上映,在社會獲得巨大迴響,讓我們重新審視教育制度和精英主義,同時學會覺察出身邊的高危人士,聽見那些求救的聲音。但要救學童不可只靠社工,作為他們的朋友、家人、老師,甚至陌生人也可以一盡綿力,一句關懷已如鑿出一線曙光。而教育題材的電影數之不盡,此次編輯部的精選片單以反思教育制度為重,囊括星印日美法的經典作品。在DSE臨近之際,放眼世界各地在教育旅途的奮鬥故事,希望能為學生帶來溫暖,或是打打氣;而作為大眾,讓我們受電影的力量一直談論下去,或許某天這個制度就會變好一點點。

【教育侏羅紀】校舍

教育侏羅紀 | by 孔銘隆 | 2024-02-20

每當孔銘隆乘車行經觀塘道,到啟業邨附近,他總會朝母校舊校舍張望。這座校舍一直荒廢,陰陰沉沉的,無人看管,承載著許多靈異故事,塗鴉反覆浮現。他想起中一那年所目睹的死亡,以及噩夢裡幽暗的燈光,而中學的記憶,大多植根於新校舍,同學們各奔前程,如今久未見面,課本和考卷在學校裡膨脹,成了一塊水泥地,吞噬僅餘的靈光。幸好,那年沒有凝視幽黑的深處,在新校舍能看見更開揚的風景。

【教育侏羅紀】中國文學最後的十堂課——寫給讀文學的你

教育侏羅紀 | by YW | 2024-01-16

你還記得當年上中國文學課的畫面嗎?YW眼見修讀中國文學的學生每年遞減,首次任教文學科卻聽聞學校要殺科,如今迎來了最後的十堂課,有所感觸。文學科課程要讀的內容多、試題難、回報低,中途棄船的人很多,只有九位學生堅持留下。這段旅程令YW反思怎樣的語文教育才是成功,到底DSE是否衡量老師教育能力的場域,相比五星星,他更貪心的希望是,學生走向更廣闊的世界。

【無形・致我們終將遠去的校園】前置詞:這些年,我們一起漫遊的校園

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-09-13

你好,你現在翻開的,是由七位作家建構的校園地圖。這裡展現的場域,可能是你記憶中某個鮮明座標,也可能是你從未到訪的異域。但無論如何,這場漫遊與探索,定必讓你重新想像觀看校園的方式。 就讓《無形》編輯部為你導航。

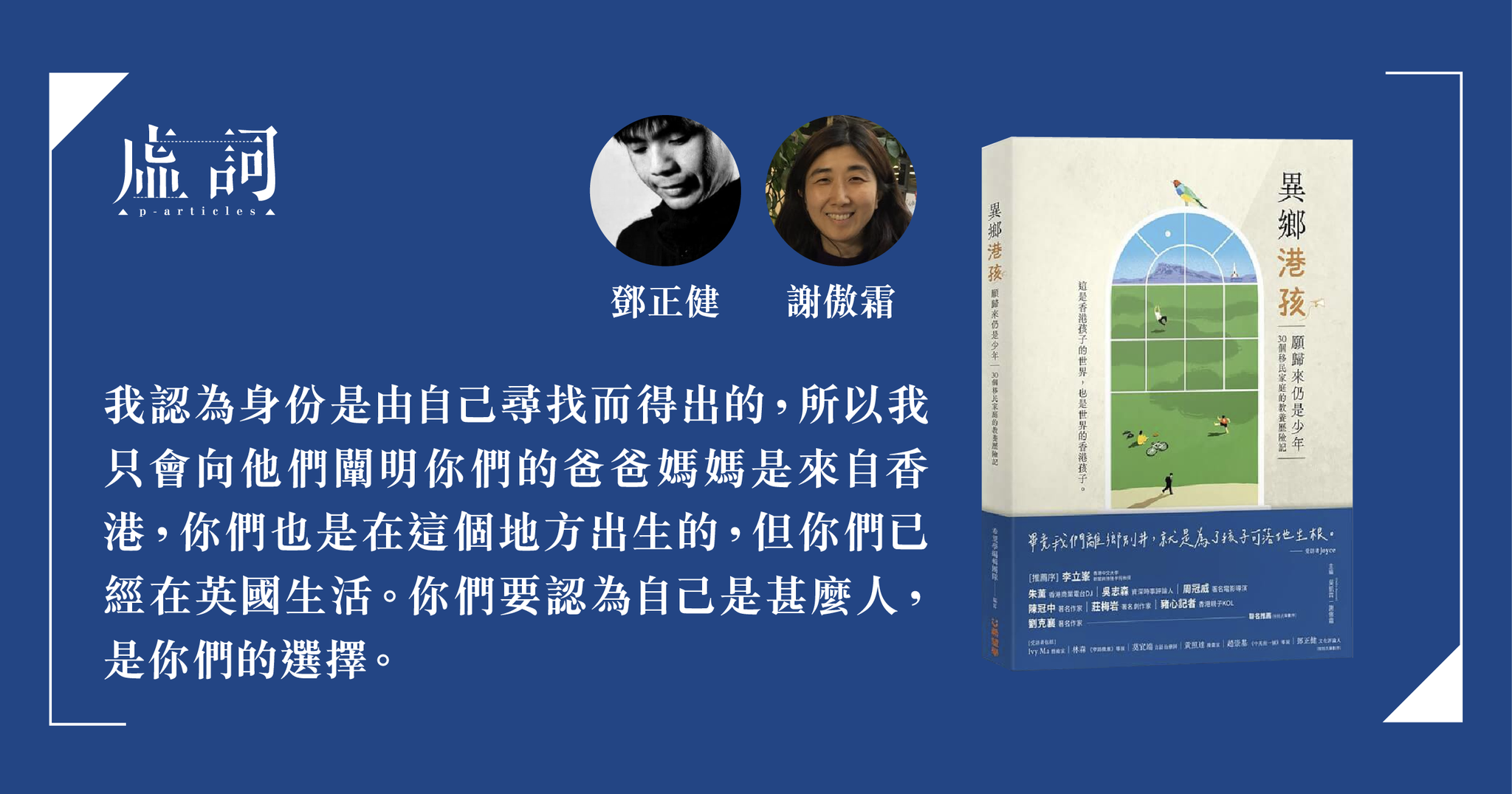

【新書】《異鄉港孩》:三子女教養需要大不同 因材施教超越地域——訪鄧正健

專訪 | by 希望學編輯團隊 | 2023-08-07

由希望學編輯團隊製作的《異鄉港孩》剛剛出版,當中訪談了文化評論人鄧正健一家五口移遷英國的故事,以及他對於兒童教育、身份認同的想法,但他認為自己難以再藉着香港人的身份說話,而是更明確地構成了一種離散的身份,同時亦不欲將香港人的身份強行灌輸到子女身上,因為他們應當擁有選擇自我身份的權利。

「賽馬會幸福校園實踐計劃」完成總結 師生同營造幸福校園

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-07-02

由香港賽馬會慈善信託基金捐助,並由香港輔導教師協會、香港理工大學專業 及持續教育學院、保良局、東華三院及15所本地中小學主辦,為期三年的「賽馬會幸福校園實踐計劃」接近尾聲,近日(29日)舉辦名為「創變力量‧幸福校園」的計劃總結研討會。

【教育侏羅紀】食,山城,隨想

教育侏羅紀 | by 鍾柏謙 | 2023-06-13

偶爾滿懷希望去嘗鮮也和期望不符,不知是否我的選擇出了問題。某大學遙遠角落之中,有間咖啡館糅合了簡約風格,少量的榻榻米卡座營造環境,明明如此雅緻,明明好評如潮,上桌的味增豚肉烏冬卻與環境格格不入。湯底肉末載浮載沉,豬肉片乾韌且帶餿味,分量只有一個中型碗,配上不菲的價格,可真貴精不貴多。你說是配著環境下飯吧,那裡跟酒樓一樣吵鬧,位置比拉麵店還狹小,煞風景得很。跟友人對了眼,一致認同「可一不可再」。

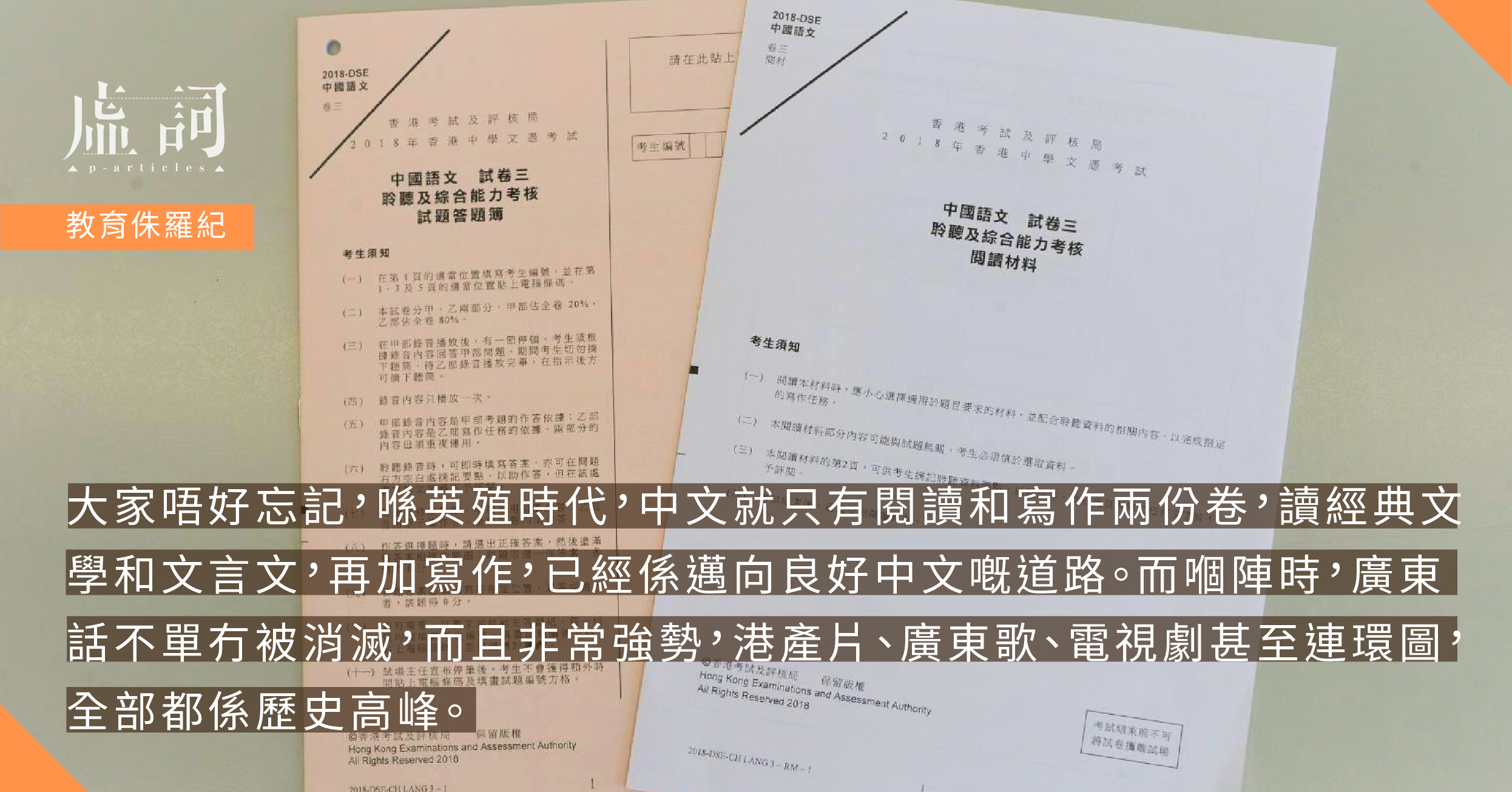

疫後DSE中文寫作考「 聚餐」 詩人教師點評試題方向

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-04-28

今年中學文憑試(DSE)中文科於25、26日開考,隨着高中核心科課程改革明年落實,判三聆聽及綜合能力卷將被廢除,因此今年是考生最後一次應考這份試卷。卷一閱讀考卷課外篇章則有兩篇白話文和一篇文言文,分為是台灣作家陳列的《我們去唱歌》、台灣作家簡媜的《一竿冷》和清朝紀曉嵐的《閱微草堂筆記》節錄,讓考生答出文章當中的寓意和哲理。而卷二寫作卷中,其中一條作文題目為「 一次令我百感交集的聚餐」,有考生笑稱題目「離地」,過往數年間因為疫情關係,沒有機會聚餐。也有人認為,正因為經歷過數年疫情,考生如作答這條題目中「百感交集的聚餐」會有更深刻和複雜的感受。本身為詩人、作家的中文科教師跂之則說,考生應從生活中寫出真情實感,帶出深刻立意,便可乎合文憑試的準則。

【教育侏羅紀】飽

教育侏羅紀 | by 蘇柏文 | 2023-03-28

飲飽食醉,二宿萬歲,這是二宿宿生會的宣傳口號,蘇柏文談中大宿舍的生活,每晚夜裡都會聽到這句口號,覺得飽是個挺有趣的字,飽後面似乎還藏了個膩字,放在味蕾上很爽的東西變成了只剩視覺和嗅覺上的美感,飽了就膩了,吃飽就躺下。

【教育侏羅紀】假期功課

教育侏羅紀 | by 游欣妮 | 2023-03-07

「既然要學的都學會了,習作是否派回來,有那麼重要嗎?」,這句話在她的腦海內繚繞不散。讓她更不解的是,身為學生的時候,老師是否批改完全不在意,到變成家長,卻對老師們有所要求。是自己太刻板嗎?又是什麼原因令學生抗拒功課?他們小時候,也曾經熱愛過做功課嗎? 在胡同裡越想越糊塗的她禁不住一再問自己,真的沒有批改假期功課的需要了嗎?假期作業真的失卻意義了嗎?

【教育侏羅紀】升留級會議

教育侏羅紀 | by 吳俊賢 | 2023-01-17

當老師的,或許習慣了俯瞰一眾學生,疫情下,他們同樣戴著口罩,我們僅能透過髮型和半張臉辨識他們,何況他們穿一樣的服裝、上一樣的課、出現在同一地點,很容易視他們為一體,做到真正的「一視同仁」。只有一群真誠的老師,才樂意深入發掘學生口罩後埋藏的不同面貌,因材施教,從而根據個案的需要做裁決。

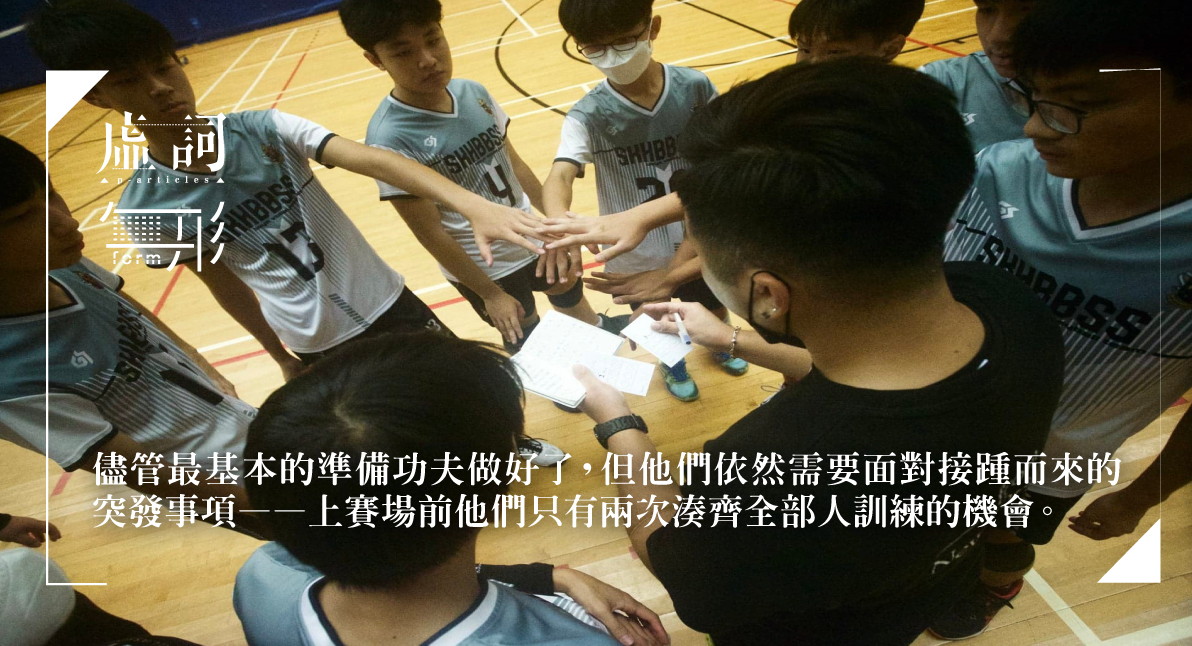

【教育侏羅紀】疫境波——笑中有淚

教育侏羅紀 | by 鄧澤旻 | 2022-12-20

不消一會兒,她們一邊拿著照相機互相拍下彼此的醜態,一邊起哄。「影佢啦!咁樣衰。」儘她們要不哈哈大笑,把眼淚掉到鼻邊的臉容烘到照相機前。漸漸,眾人陸續收起剛剛的哭臉,互相嘲諷其他還在哭的同儕。互相嘲笑過以後,她們還著攝影師笑中帶淚過後的眾生相:「嚟!我哋影張farewell相,」也許,這就是她們快將畢業,步入成人禮的禮物。

【教育侏羅紀】「十年樹人」

教育侏羅紀 | by 驚雷 | 2022-11-15

過往,在身份上,我很強調自己兼備教師與學生的雙棲身份:在中學,我是教師;在大學,我是學生,在那裏,可以找到很多同為教師的同路人,一邊上堂(偷偷做學校文件),一邊睡眼惺忪(儘管在上課前已灌下一杯齋啡)。然而,轉到新學校以後,我才體會到多元身份的互換,即使自己身處同一地方(place),也可以有時當教師教授知識,有時當學生向學生們討教,兩者並無衝突。

【教育侏羅紀】碎

教育侏羅紀 | by 游欣妮 | 2022-08-30

舊日老時光真的特別美好,特別教人陶醉嗎?事實或許未盡然,不一定因為從前過的是苦日子,所以不堪回首,反倒是因為年月漸長,訝然於舊日輕狂,輕易對人對事上心動情動氣,才會覺得一切感覺都特別深刻,特別有份量。然而,歲月始終是無情的,能留下來的真正的銘心刻骨,多半是傷,是痛。所謂美好,不過是明知道生活沉重而刻意演化的輕巧。

【教育侏羅紀】落日照千山,故土而異域

教育侏羅紀 | by 陳躬芳 | 2022-08-16

香港科技大學創校三十周年,不僅見證了學校的發展軌跡,也見證了香港社會的種種變遷。那坐落在校園廣場正中央的火紅日晷(常被稱為「火鳥」),展翅高飛如同普羅米修斯所帶來的天火般賜於人間以光明與溫暖,也象徵著智慧與文明。隨著時間的流逝,這座位於西貢灣畔的學府帶來了享譽國際的榮耀,也培育了無數來自世界各個角落的學子。

【教育侏羅紀】望子成龍的家族重任

教育侏羅紀 | by 游欣妮 | 2022-07-05

游欣妮形容,在網課與實體課相間的這兩三年,退學的欲望時而湧現,也相信許多人同樣在學海裡載浮載沉,然而,「我們家族就是從沒出過一個大學生。」肩負整個宗族的期望和必須「學有所成」的重任,前路叫人卻步,卻又偏偏無處可逃。

【教育侏羅紀】當我走進台灣幼兒園:課程文化大不同

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2022-06-14

如果在香港的幼稚園中提出要「帶著兩歲的孩子們去爬山」,雅言形容,那大抵會被校方革職,或被同事認定瘋了,可是在台灣,老師卻經常帶著孩子們外出參觀,稱之為「校外教學」,地點包羅萬有,有公園、展覽館、茶園、商店、農地、古蹟等等,而且從來不需要邀請家長義工伴隨。香港的幼稚園也經常有參觀活動,但去的地方往往是博物館、美術館⋯⋯

【教育侏羅紀】對小朋友的教養,並非靠積聚仇恨

教育侏羅紀 | by 葉一知 | 2022-05-31

男童在玩具店撞跌「天線得得B」公仔一事,早前成為網絡熱話,也引發「生仔要考牌」的討論,葉一知對此不吐不快,認為每個人均在大量錯誤中成長,養育小朋友最重要的不是憎恨和譴責,而是讓兒童知道錯誤,教曉他們避免重複犯錯和承擔責任。

【教育侏羅紀】終於什麼都不缺

教育侏羅紀 | by 游欣妮 | 2022-05-17

自疫情爆發後,美其名個個應屆考生都獨當一面,說穿了只是被迫孤軍上陣單打獨鬥,勉力各自為政。老師們花盡心思竭力線上同行,但所謂線上同行,很多時候不過是大家的面孔一同在螢幕上出現,沒有人不明白,卻也沒有人會說穿。

【教育侏羅紀】當我走進台灣幼兒園 —— 工作文化的比較

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2022-05-03

在香港幼教界打滾了差不多二十年,雅言移民到台灣,一直對幼教工作蠢蠢欲動,就像香港人初來乍到,對台灣的印象也是如此,但開始了解之後,之前的憧憬一一瓦解,並深深地體會到「各處鄉村各處例」。

【教育侏羅紀】對不起,我只敢偷偷議論你

教育侏羅紀 | by 孫樂欣 | 2022-04-12

來了英國讀書的第二個月,在某個晚上,孫樂欣突然收到短訊:「可唔可以繼續幫我個仔補習? 你走左之後,我一路都搵唔到補習老師。」正開始適應外國的大學生活,又剛好有點財困,本以為只是舒舒服服地坐在房間,對著電腦,教授簡單的小學課程,就能賺取一點零用錢,結果卻遇上一位意想不到的雇主⋯⋯

【教育侏羅紀】誤中副車的美好

教育侏羅紀 | by 游欣妮 | 2022-03-08

游欣妮回想前陣子仍可實體課時,有一段時日圖書館天天都相當熱鬧,參加推廣閱讀活動的人數眾多,大家一起來聽不同類型的書籍簡介、合力砌長城紙模型、砌lego士兵和戰車,進而排兵陣、圍讀中秋月餅充滿傳奇色彩的民俗故事、各自飲飽食滯後圍坐研究五分鐘健康操……無奈點算展出書籍的借出數字,卻仍然是「0」。設計以致籌備這些活動,真的沒有偏離「推廣閱讀」此一終極目標嗎?

【教育侏羅紀】那張成績表

教育侏羅紀 | by 游欣妮 | 2022-01-04

學校向來定期舉辦家長晚會和家長日,以便家長和教師在平日電話交談往來以外有溝通交流的平台。游欣妮分享某次派錯成績表的經歷,當日尷尬非常的事,如今回首,畫面依然活潑如昔,歷久常新。

【文藝Follow me】把泥土裡的植物挖出來——香港文學季「土有香,根有緣」展覽

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-11-19

第七屆香港文學季以「親蔬」為主題,字面意思是親近蔬菜植物,也有透過植物與食物,去探討人與人、人與社會、人與自然的親疏關係。最近「土有香,根有緣:文學X視藝展覽」開幕,展出五組作家及藝術家以五種蔬物作為創作養分的作品,帶大家鑽進地底,看看那些深入泥土的植物。

【教育侏羅紀】關於教協超市,我說的其實是……

教育侏羅紀 | by YW | 2021-08-17

教協宣布解散,坊間一片感慨,但其實,說教協給人最深的印象,卻可能是經營超市,近年教協常被揶揄沒大作為,最大的貢獻是提供地方讓師奶教師掃貨。一個教育人員工會,點解要賣餅卡、家電家品賺錢?神奇的是,教協超市總是人頭湧湧,收銀處大排長龍,用上舊式的運作。卻沒見過鼓噪的場面,洋溢的反而是和諧的氛圍。

【教育侏羅紀】中學生看甚麼書?從校本評核說起(翻譯文學篇)

教育侏羅紀 | by 陳志堅 | 2021-08-03

說中學生不好閱讀,大概不是新鮮事,但不少語文老師以為要讓中學生提高閱讀興趣,必先閱讀貼近中學生的校園書寫、直白式故事或具備明確價值觀的作品,至於經典,就留待對文學有特殊愛好的學生來讀吧。陳志堅覺得這顯然是種剝削,反而局限了中學生的閱讀視野和眼界。

【教育侏羅紀】光

影評 | by 游欣妮 | 2023-02-23

很多人問過「她」為什麼寫作,也有很多人問過她為什麼喜歡寫作。她不是第一次聽到別人說看到她眼裡有光,她知道小卡片上的這一句話,足夠讓她記住很久,亦足夠成為她日後的寫作道路上的點點亮光。這一刻,因為這句話,她不自禁再次衷心盼望,無論有沒有人看見都好,希望將來有更多人可以為着自己喜歡的物事,默默地、持續地閃閃發光。

【教育侏羅紀】老師也移民

教育侏羅紀 | by 檸檬 | 2021-05-18

愈來愈多人有移民的打算,教育界的情況也不例外,畢竟要在今天的香港好好教書,確實不易,現在的學校才是陌生的國度。移民本身沒有對錯,為離開的人送上祝福,留下來的則繼續加油,做好眼前的工作,因為要走的路還很長。

【教育侏羅紀】調位

教育侏羅紀 | by 游欣妮 | 2021-03-16

讀書時,每個學生、每次調位都大為緊張,到底「命運」會安排自己跟誰為鄰?但長大之後,如游欣妮所說,當自己的身份變成老師,掌握學生們的「命運」,對於調位曾經有過的熱烈期盼或是誠惶誠恐,反而變成許多人事煩惱。

【教育侏羅紀】疫情 + 國安法,與陸生談香港之難

教育侏羅紀 | by 雲龍 | 2021-03-09

在疫情和《國安法》之下,有教師形容,由於網上授課會留下紀錄,或成為某種限制言論自由的隱憂,誰也不知道有着禁忌語的論文示例複本,最終會流傳至甚麼地方,作為某項顛覆國家的罪證⋯⋯

【教育侏羅紀】習慣主宰人生

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-12-30

常言道「性格主宰人生」,卻更可能是「習慣主宰人生」。從小建立什麼面向的生活習慣,長大就會成為怎樣的人,因此,對父母來說,育兒關鍵就在於能否判斷孩子的天性,找出其興趣所在,再透過小習慣幫助他們發展天賦。

【教育侏羅紀】玩樂是孩子的任務

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-12-08

將子女的日常生活排滿補習班、興趣班,是香港典型中產家庭父母「適得其反的教養計劃」。但事實上未必真的為了孩子健康成長,而是因為現代父母大都是雙職家庭,没有時間參與孩子的日常,造成一種心理焦慮。最好的解決方法是把孩子交到一些能匯報孩子現況的成人手中,方便父母時時刻刻監控孩子。

【教育侏羅紀】不只是消滅通識科,而是想消滅通識科的人

教育侏羅紀 | by 檸檬 | 2020-12-01

近日教育局正式宣佈通識科將進行一系列改革,檸檬認為此舉明顯是要將通識科連根拔起,屬滅頂之災。當課程、教材及教師經高度的政治過濾,日後被煎皮拆骨的通識科,最後還剩下甚麼可教?

【教育侏羅紀】論兒童繪本的優良選擇

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-11-03

市面上的兒童繪本,主題無奇不有,質素卻良莠不齊,雅言以從事幼稚園教育的豐富經驗,從個人接觸上千本的兒童繪本中,分享建立挑選優良繪本的準則。

【文藝follow me】藝術上的突破:《科學怪人.重生》——訪問舞台設計師王健偉、黃宇恒、盧榮

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

英國小說家瑪麗.雪萊(Mary Shelley)係世界既第一部科幻小說《科學怪人》裡面,同我哋講咗一個關於「慾望」既故事。到咗二百年後既今日,「慾望」會否變質?想知中英劇團點將呢套經典搬上舞台,咁就睇片啦! #中英劇團 #科學怪人 #舞台劇 #表演 #設計 #藝術 #燈光 #戲劇 #香港 #劇團 #視覺 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

【教育侏羅紀】不能逾越的紅線:你們也踩在我們的紅線上

教育侏羅紀 | by 檸檬 | 2020-10-13

僅為小五級設計一張名為「不能逾越的紅線」工作紙和兩節課堂,就被教育局重手釘牌,做法不合常情常理,引起社會各界極大公憤。這種做法,是否有意讓所有人知道,若有人觸及此紅線,特區政府可隨時由上至下,置其於死地,永不得翻身,意為國安法立威?

【教育侏羅紀】父母是朋友?探討兒童賦權的意義

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-09-15

「賦權」似乎是從上而下的一個過程,是一個父母賦與子女自主權利、循序漸進的過程,不可一蹴而就,亦沒有捷徑可走。

【教育侏羅紀】《出師表》點樣讀?

教育侏羅紀 | by 獱獺笑 | 2020-09-08

教科書的註釋,有時唔知變咗乜,有時又應注唔注,令教學者無法理解,此文特別想一提的,是《出師表》遇到的「妄自菲薄」。

【教育侏羅紀】情緒怪獸之怪獸養成記

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-08-11

提起「情緒教育」,範圍可以很廣泛,雅言嘗試定下兩個題目,探討家庭中的幼兒情緒教育,這篇先談如何找出幼兒情緒的成因。

【教育侏羅紀】君子謀道先謀食——香港社會亟須食育教育

教育侏羅紀 | by 周子恩 | 2020-08-04

香港雖有「美食天堂」之稱,但香港人卻未必真正懂得吃,仿效鄰近地區的成功經驗,向年輕學子推廣食育教育,或可帶來改變。

【教育侏羅紀】學校圖書館的紅線

教育侏羅紀 | by 冰點 | 2020-07-14

香港公共圖書館日前將陳雲、黃之鋒、陳淑莊的部分或全部書籍下架進行覆檢,觸動全港學校圖書館主任的神經。從事圖書館專業的冰點,坦言自己並不喜歡陳雲,卻從未想過有天竟要將他的書籍囚禁起來,甚至毀屍滅跡。

【教育侏羅紀】絕對的對與錯——權威主義在課室中

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-07-06

身為老師,若將權威主義貫徹在課室中,長遠來說,弊大於利。由於老師習慣了在課室當「一言堂」,無意中會散發出「唯我獨尊」的氣勢,將自己放在一個「絕對權威」的位置上,忘記了課堂也屬於學生,他們也有發言和參與決定的權利。所以,課室中多一些「民主」,少一些「權威」吧!老師的角色應當是適當地介入及協調,而非仲裁者。因為「對與錯」的概念萌生於孩子的心中,而非老師的口中。

【教育侏羅紀】女兒去學劍擊的啟示

教育侏羅紀 | by 跂之 | 2021-09-24

你有沒有考慮你子女的感受和成長的需要?孩子要的不是勝利,他們需要的是快樂,或者在得一劍和失一劍之間,希望你們沉默。在他們沒有要求你鼓勵的時候,作為家長,又可否沉默一點,讓他們自己去經歷?有時家長會認為無時無刻的鼓勵對子女好,其實任何事情,都只有適時與適當與否,不論讚賞與責備、獎勵與懲罰皆然。

【教育侏羅紀】落草者言:一個「中文人」對香港中文教育的幾點反思(上)

教育侏羅紀 | by 邱嘉耀 | 2021-09-24

我是第一屆文憑試的考生,也是典型的文科生。由於我修讀的科目的考核模式都是以申論、述評或寫作為主,三年下來,使握筆姿態本已不佳的我也練就速寫的技能。

【教育侏羅紀】與孩子對話的文化:讚賞VS批評外的第三選擇

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-05-04

各位成年人實在有必要觀察一下自己平時對著孩子到底說了些什麼話,這些話又是怎樣影響了孩子的行為。

【教育侏羅紀】學問的流星

教育侏羅紀 | by 呂永佳 | 2020-04-21

在這因疫症而停學的日子,當大家都要用軟件「隔岸傳聲」之時,呂永佳還是傾向願意望向沉默但在場的一方,希望像當年的老師教育自己般,讓學生看到學問的流星。

【教育侏羅紀】疫情下反思移民留學

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-03-31

人不是植物,不可能栽種在任何地方都茁壯成長,尤其敏感稚嫩的幼小心靈,更需要小心呵護。移民前後,多考量當地的教育環境,多關心孩子的心理狀況和適應進度,適當地調整方法去支援他們。大人下的人生抉擇要無辜的孩子承受已經不是一件公平的事,那至少也要做一個負責任的家長。這些才是移民必要關注的問題。

網上教學小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2020-03-26

靈異的2020年,學界展開了史無前例的網上教學,一時間老師與學生無所適從。為此虛詞特意製作網上教學小輯,黎國威冷靜地剖析網上教學及面授課程的差異,野之道盡老師對網上教學工具的陌生、學生無心上課等慘況,梁璇筠則盡力以輕鬆的姿態,營造互動的教學氣氛,務求不要太「甩轆」......

【教育侏羅紀】我的廣東話學習史

教育侏羅紀 | by 莫昭如 | 2021-12-09

我哋一邊廂見到香港聾人爭取佢哋嘅文化權利(包括對佢哋嘅母語尊重同承認),但另一邊廂我哋就見到中國共產黨點樣將新疆嘅維吾爾族人再教育,漢化,壓制佢哋嘅語言文化宗教,似乎係進行緊一場cultural genocide文化上嘅種族滅絕!

【教育侏羅紀】隱藏的弱勢社群——內向的孩子

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-03-31

「內向」這個形容詞一直帶給人負面的印象,似乎與「孤僻」、「自閉」劃上等號,其實只是人格上的一種取向,應當是一個中性的概念。假設有一把量度性格的尺子,一端是外向,另一端便是內向,我們每個人都在這把尺上的某個位置,傾向某一端。

【教育侏羅紀】一直做下去,靠的便是「堅持」——愛麗絲劇場實驗室的教育精神

教育侏羅紀 | by 虛詞編輯部 | 2020-02-20

正如在最近《3016》的教育劇場演出中,學生扮演企業的實習生,需為公司構思一雙鞋,卻有學生回答用糞便,演教員處變不驚,更一本正經地回答:「那麼你要考慮處理素材的成本,考量身處3016年的環境,再檢視造鞋的物料。」

細識業界生態,考驗選民智慧——藝發局選舉論壇之戲劇、藝術教育、電影、音樂組別

報導 | by 虛詞編輯部 | 2019-11-20

相比文學與視藝兩個範疇明顯出現本土VS大陸的政治性對壘,戲劇、藝術教育、電影與音樂情況顯得沒那麼惡劣,多談及資源分配機制,及如何為業界「造大個餅」。不過戲劇組火藥味較濃,藝術教育與電影組亦呈現出世代之爭,最終會出現新舊交替,抑或薑是老的辣?需要各個界別的選民擦亮眼睛,投下智慧一票。

【教育侏羅紀】開歷史倒車、礙未來發展——為何我反對刪減中文科口試考卷

教育侏羅紀 | by 周子恩 | 2019-09-10

懂得與人互動溝通、多元協作及處理複雜人際關係明顯是 21 世紀年輕人必須掌握的「應用技能」/軟技能(soft skills),而適當的口語溝通訓練,絕對是當中的關鍵要務。

【教育侏羅紀・罷課】學生與學校,看得見的距離

教育侏羅紀 | by 豆昊 | 2021-12-09

今個暑假,全港市民不論黃藍都置身於反修例運動的漩渦裡。街頭的戰線以年輕面孔為主,不乏中學生。當整個香港都回不去了;「開學」卻像真理一樣在前頭。學校體制規律高壓,與拼死渴求自由的學生的身心狀態,明顯斷裂。我們該如何迎接這個斷裂呢?

【教育侏羅紀】追求良善的路:回應教育局的「不知道」

教育侏羅紀 | by 余是說 | 2021-09-23

奧斯卡經典電影 Good Will Hunting 本有追求良善的意思,面對當前的困局,同行善良之路或許就是教育的真義。

【教育侏羅紀】中文科聽說考試,一個近四十年的問題

教育侏羅紀 | by 王証恒 | 2019-09-03

學校課程專責小組委員會6月公布諮詢文件,建議檢討聆聽和說話評核的作用。有網民認為此舉是為推動普教中鋪路,也有人認為改革是走回頭路。其實,在討論中文科公開試應否設聆聽、說話考核之先,還需理清其發展脈絡。本文旨在為課改爭論提供一些背景資料。

【教育侏羅紀】DSE取消中文聆聽和說話卷,=/=「消滅廣東話」

教育侏羅紀 | by 葉一知 | 2021-09-23

取消兩份卷,係咪等於消滅廣東話,係另一個值得探討嘅問題。我當然係好撐廣東話,愛好中文的都知道,普通話即北方話係一種退化嘅語言,聲調少,剩係冇咗貼近古音嘅入聲已係最大問題。之但係話分兩頭,一份本來係考本族語(native speaker)嘅卷,我就唔係好明有幾大需要去考聆聽和說話。根本新高中嘅中文課程,係當中文係second language咁考,我一直覺得好戇居。

【教育侏羅紀】校服︰我們都是這樣著過來的

教育侏羅紀 | by Nathanael | 2019-06-25

小時候我們都希望盡快成為大人,每天「變身」穿上自己喜歡的衣服;後來長大了,換過一季又一季、一櫃又一櫃衣服,校服的樣子卻是愈來愈清晰——「校服怎麼可以這樣便宜?」「袖子的設計原來這麼實用」「穿在身上好舒服啊」。「有些家長隔了一段日子後回來問我們,為甚麼校服縮水了呢?量了一下尺寸我就說,衣服沒有縮水,是小朋友長高了。」維多利校服公司在荃灣屹立超過20年,店長丁小姐的人情味,也是不少學生校園記憶的一部份。

西環的後山——「感知自然.就是龍虎山」展覽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2019-05-19

龍虎山環境教育中心多年伙拍香港大學的學者、生態專家,帶市民走進龍虎山,認識動植物,適逢去年中心成立十周年,這次腦筋一轉,他們請來作家藝術家,以西半山為界進行創作,以各自獨特的視野探索龍虎山與山下一帶,策劃「感知自然.就是龍虎山」展覽。

【教育侏羅紀】棋如人生──小思老師的風範

教育侏羅紀 | by 單單 | 2019-05-07

前晚讀完川端康成的《名人》一書,不知為何竟想起了小思老師。這事不止發生了一次,在斷續讀《名人》的幾個夜晚裡,我都想起了小思老師。要究其原因,大概在於川端把端坐在棋盤面前的本因坊名人寫得威風凜然,而當小思老師面對香港文學的課題時,她在姿態上也都顯露出了相同的風範。

【教育侏羅紀・伯裘書院】好老師,需要好校長

教育侏羅紀 | by 陳燕遐 | 2019-04-09

大專畢業後,我在元朗著名的私校伯裘書院教書,一教就是五年。 說伯裘「著名」,自然因為它是新界少數的私校之一,而且頗具規模,全盛時期分校多達五所,甚至擴展至九龍美孚新邨。在義務教育還只到初中的時代,它是中三評核試成績夠不上升高中又想(或家長想)繼續升學的同學僅有的出路,也是小學放牛班學生的「收容所」。因此這也是它出名的另一個原因:這些無法適應填鴨式教育的學生,來這裡還是要接受一式一樣的教學內容,與無法做太大改變的教學方法,於是各種各樣課室秩序問題、行為問題層出不窮出現。

【無形.虛擬關係】談紙媒文學副刊之死

現象 | by 關夢南 | 2019-03-22

紙媒文學副刊之死,一半是客觀大環境,包括網絡世界版圖無限擴張;另一半是文學人應負上責任。不買書不看文學雜誌是其一 ; 自殘是其二。

【教育侏羅紀】悼林老師——圖書館主任之死

教育侏羅紀 | by 謝傲霜 | 2019-03-13

其實這不一定關乎她是否一位圖書館主任,而應更關乎尊重、體諒,和權力,不過碰巧,她確實是一位圖書館主任,而因為這個職位,她更容易不被尊重,也更不被體諒,尤其在盲目的當權者面前。

論思想及個性之難

其他 | by 周保松 | 2019-02-19

我留意到,現在網路媒體很流行一些思想速成節目,聲稱消費者只需付出很少的金錢和時間,就可以輕鬆擁有上下數千年的學問和思想。我明白這類節目有很大的市場需求,同時在知識普及上起到很多作用。不過,如果有人希望通過這類文化消費,便能輕輕鬆鬆地成為有思想有見地的人,我認為不大可能,甚至適得其反。

【教育侏羅紀・創意寫作】「規則」的必要

教育侏羅紀 | by 袁兆昌 | 2019-01-29

游走各校授寫作課十餘年,短至兩節,長則十八節,昔日學生都投身社會,從「愛看《哈利波特》」、「在看《暮光之城》」到「誰是蘿琳?」「老師你說的是幾多年前?」見證幾代中學生在潮流起伏的狀態。課程當隨之變化。不覺,思想日漸激進,繼而引進韓劇談「引用」、新海誠《你的名字》。談「意象」、林若寧《百年樹木》談「張愛玲」、宮廷劇談「政治」……就是不得不提冰心都會兼提清潔龍阿德(違例放紙船會被罰款千五)、不得不提巴金都會兼提「經典作品不會告訴你的那些怪叔叔」(鄰家阿伯欲娶鳴鳳)、不得不提金庸都會兼提「武俠小說懸崖的幾種功能」。這些「讀物」與主題漸漸成為我演繹的重要素材,學生似乎各有得著?我不知道。

【教育侏羅紀.補習】療癒的可能

教育侏羅紀 | by 李嘉儀 | 2019-01-08

他們每每在第一天考試的早晨肚瀉,一做習作就伸手拔掉前額頭髮,他們習慣抓破永遠在同一位置,那久久不癒的結痂,彷彿那裡總是有蟲在啃,有火在燒,一緊張便痕癢。他們的額頭佈滿細小傷口,指甲縫邊塞滿血跡,有時他們記得我今天要來,便在課前衝到浴室洗刷,更多時候,他們忘卻了⋯⋯

【教育侏羅紀.英華二百】誰消費了英華

教育侏羅紀 | by 黃顯鈞 | 2018-12-26

隨著Morrison Concert的完結,英華書院創校200年一系列慶祝活動正式宣告結束,我也趁這個機會在這裡發表一下個人意見。我不認為英華是一間不好的學校,然而這次皕載慶祝活動卻實在有多項荒謬之處。

【教育侏羅紀・師生關係】「 X!係咁㗎啦。」

教育侏羅紀 | by 陳諾笙 | 2018-12-11

作為漂流教師快十年,我流浪在各大專院校之間;每個學期服務的客仔皆不同,有考上第一志願學系的勝利組,也有僅達「毅進」水平的制度失敗者。我不敢說他們日後的前途如何,目下惟一可以總結的,是兩批學生都是同一種臉孔:懨懨欲睡、愛理不理,天下再大都沒勾起半點好奇,世情再屈機都沒燃起一點星火。

【教育侏羅紀・英華二百】「甚麼我們欣賞?」

教育侏羅紀 | by 王天仁 | 2018-12-26

12月2日,星期天晚上,英華書院在會展筵開超過二百席。這是香港開埠以來難得一見的校慶盛會。書院由馬禮遜牧師在馬來西亞馬六甲創辦,後遷到香港營運。擁有如此悠久的歷史,而眾師長和師兄弟能夠聚首一堂,成就此等盛事,實在可喜可賀。小弟因事未能參與,甚為遺憾;然而當看到特首和教育局長作為上賓之時,即使明白屬於既定遊戲規則,仍然不禁心中有氣,不吐不快。

【教育侏羅紀:寫作教育】何福仁訪談(下):應該要有「失敗者的文學」

教育侏羅紀 | by 致寧 | 2018-11-27

何福仁:文學最忌簡化。我覺得諾獎詩人辛波絲卡說得好:「我不知道」(I don’t know)。你問有甚麽問題可以解決,我不知道。文學家,甚麼家都好,尤其是教育家,最難得的是肯承認自己不知道。W.H. 奥登在〈悼念葉慈〉一詩說道:poetry makes nothing happen (詩無濟於事)。文學作品不斷寫出來,你以為這個世界變好了嗎?

【教育侏羅紀・寫作教育】何福仁訪談(上):文學不做救世主

教育侏羅紀 | by 致寧 | 2018-12-07

按:文學館此前進行了一系列有關寫作教育的研究,感謝何福仁先生撥冗參與訪談,分享對文學寫作教育的看法。虛詞現轉載稍經刪整的版本,題目為編輯所擬。

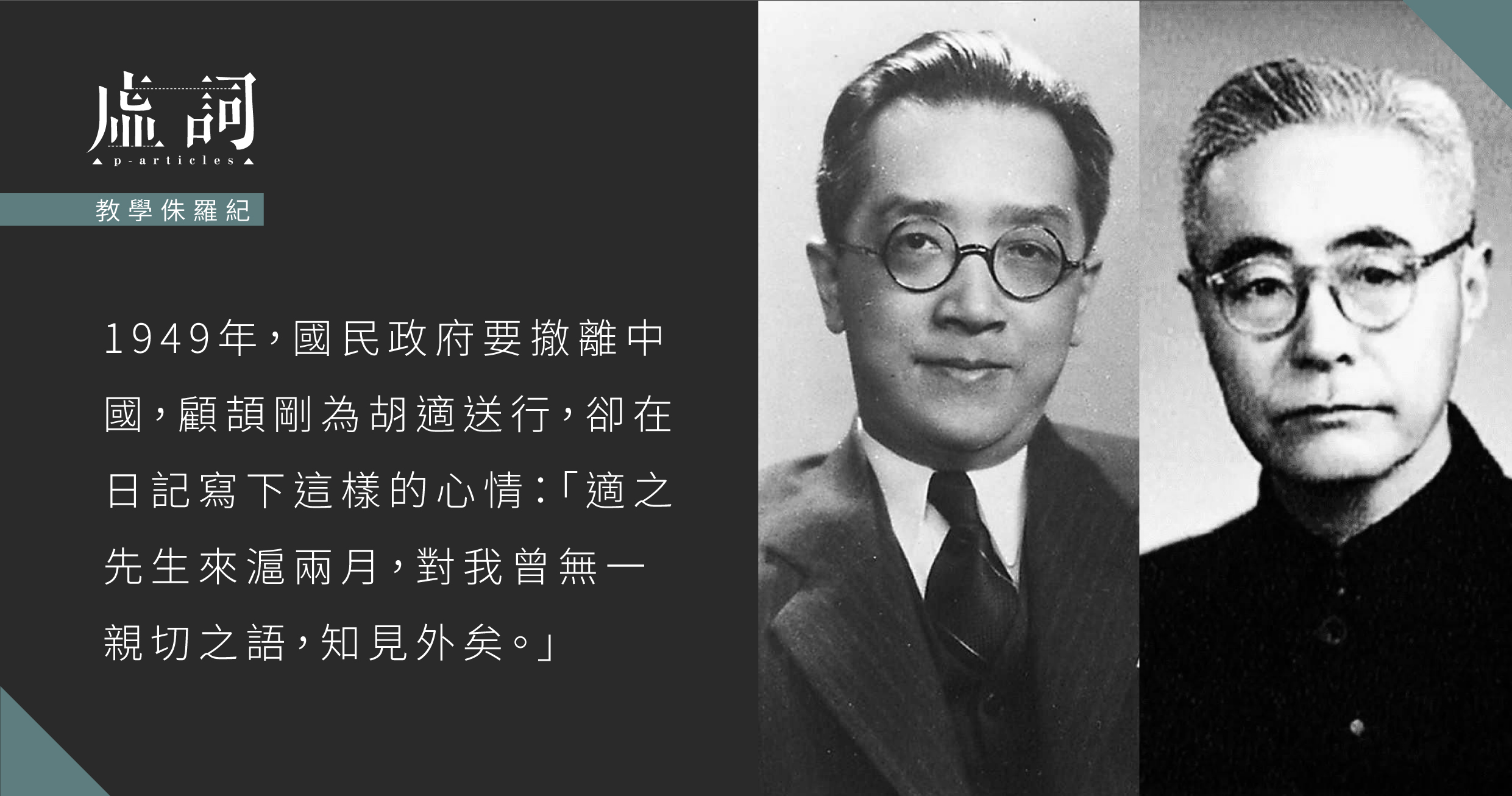

【教育侏羅紀・師生關係】胡適 x 顧頡剛︰願歷史痴迷如初

教育侏羅紀 | by Zhu Shih | 2018-10-10

五十年代的中國如今天一樣。風暴山雨欲來,一種肅殺的煙硝味開始在天空中瀰漫開去。在1955年的「胡適思想批判歷史組會」上,顧頡剛也不得不表態,公開否認老師胡適與自己的學術關係:「在未遇胡適之前,我已走到懷疑古史的道路上... ... 其後我走向漢代今古文學的問題上,又整理文籍。這些俱與胡適無干」。到底在批判思想、劃清界線之前,胡適與顧頡剛之間,存在過一段怎樣的師生情誼?

【歌詞小輯︰周耀輝】學填詞就是學做人——周耀輝的歌詞班

專訪 | by 李卓謙 | 2018-09-28

周耀輝的歌詞班早已是浸大傳說級課程,就連鄰校城市大學都曾有學生過來sit堂,由2011年開辦至今已經七個年頭,7x30就是210個學生,然而,桃李滿門的周耀輝卻說:「我唔知點教架。」

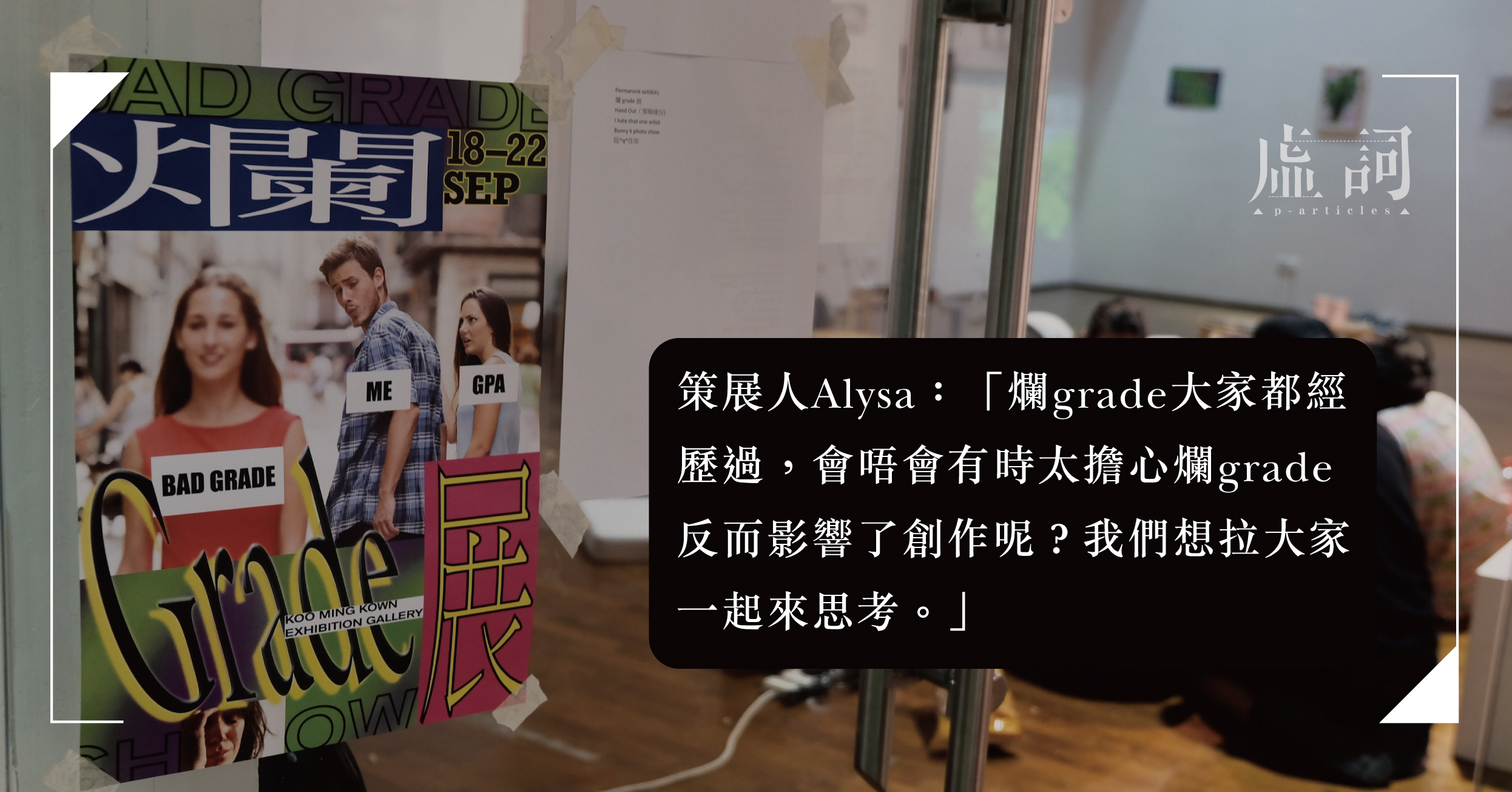

浸大「爛grade展」:我們如何面對「失敗」?

專訪 | by 李卓謙 | 2018-10-05

浸會大學有一班視覺藝術系學生就不怕爛grade,更大膽將他們的爛grade(取得C+或以下成績)作品放進展場,公諸同好,策展人是四年級的Alysa Chan,「離開評分機制、學院制度之後,一份artwork還有沒有其他可能性?」這是Alysa決定辦爛grade展的第一個想法,她指出平常學系辦展覽,參展作品都是老師挑選的,只有他們認為好的才能入選,但她卻覺得即使不成熟或不好的作品,其實都能忠實反映創作者當時的狀態,「反映他們的創作困境都可以是一件artwork。」

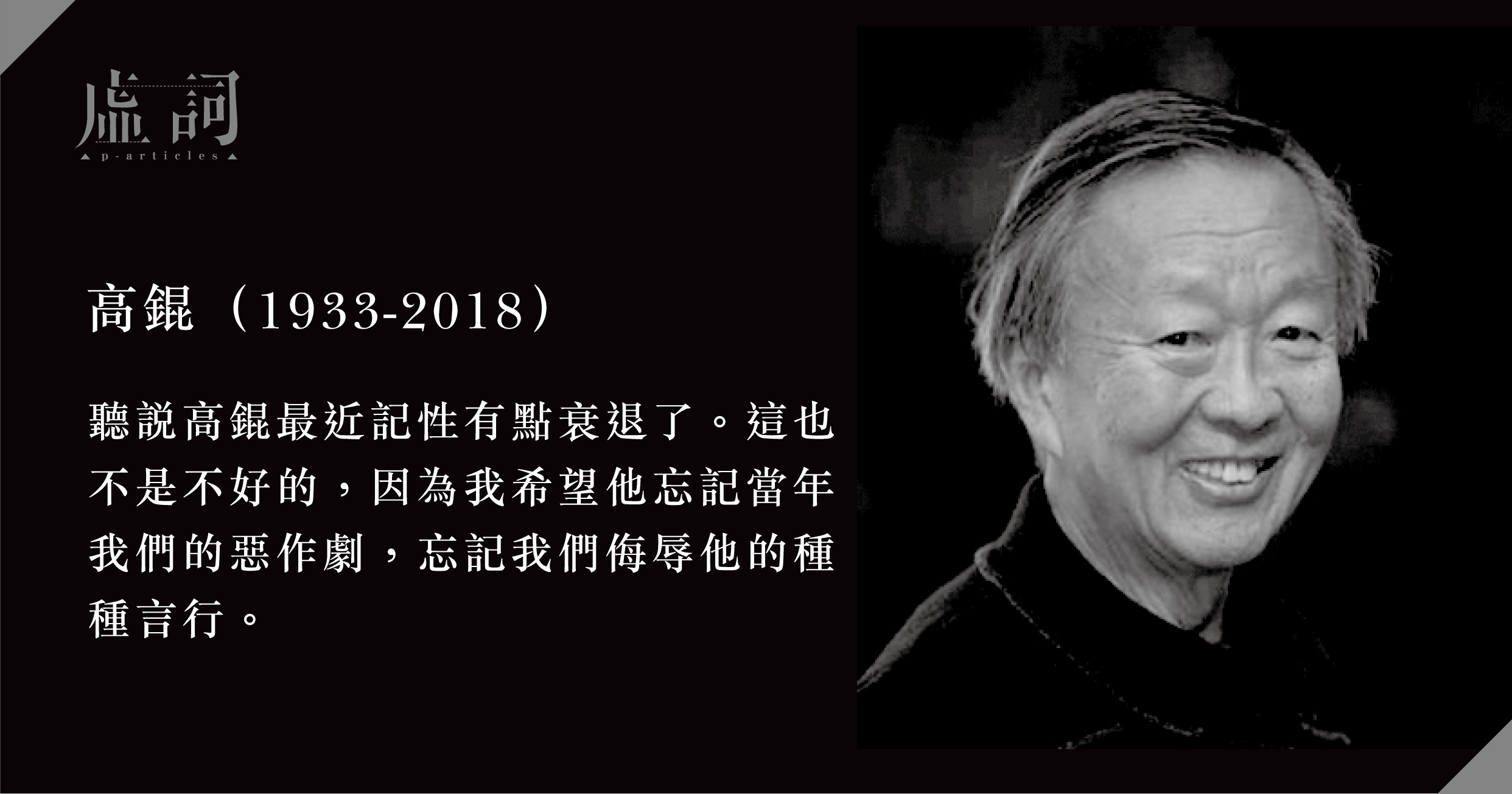

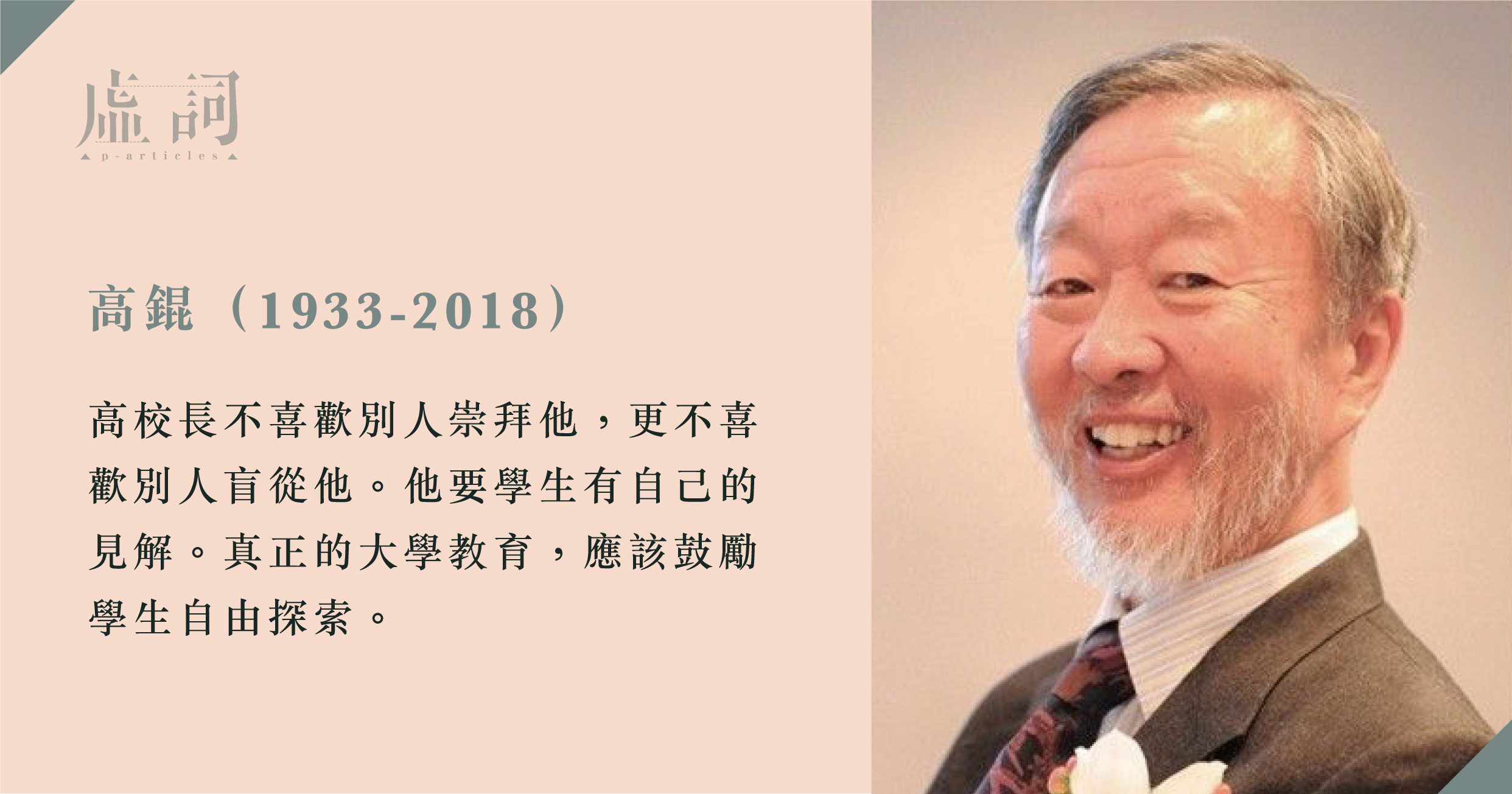

真正的教者——側記高錕校長

現象 | by 周保松 | 2019-01-03

真正的大學教育,應該鼓勵學生自由探索,成為有個性有創造力同時懂得對生命負責的人,而不是用形形色色的戒條將學生變得唯唯諾諾服服貼貼。高校長明白,要培養這種人,就要給予學生最多的自由和最大的信任,容許學生嘗試和犯錯,並在眾聲喧嘩和不和諧中看到大學之大。