SEARCH RESULTS FOR "文化"

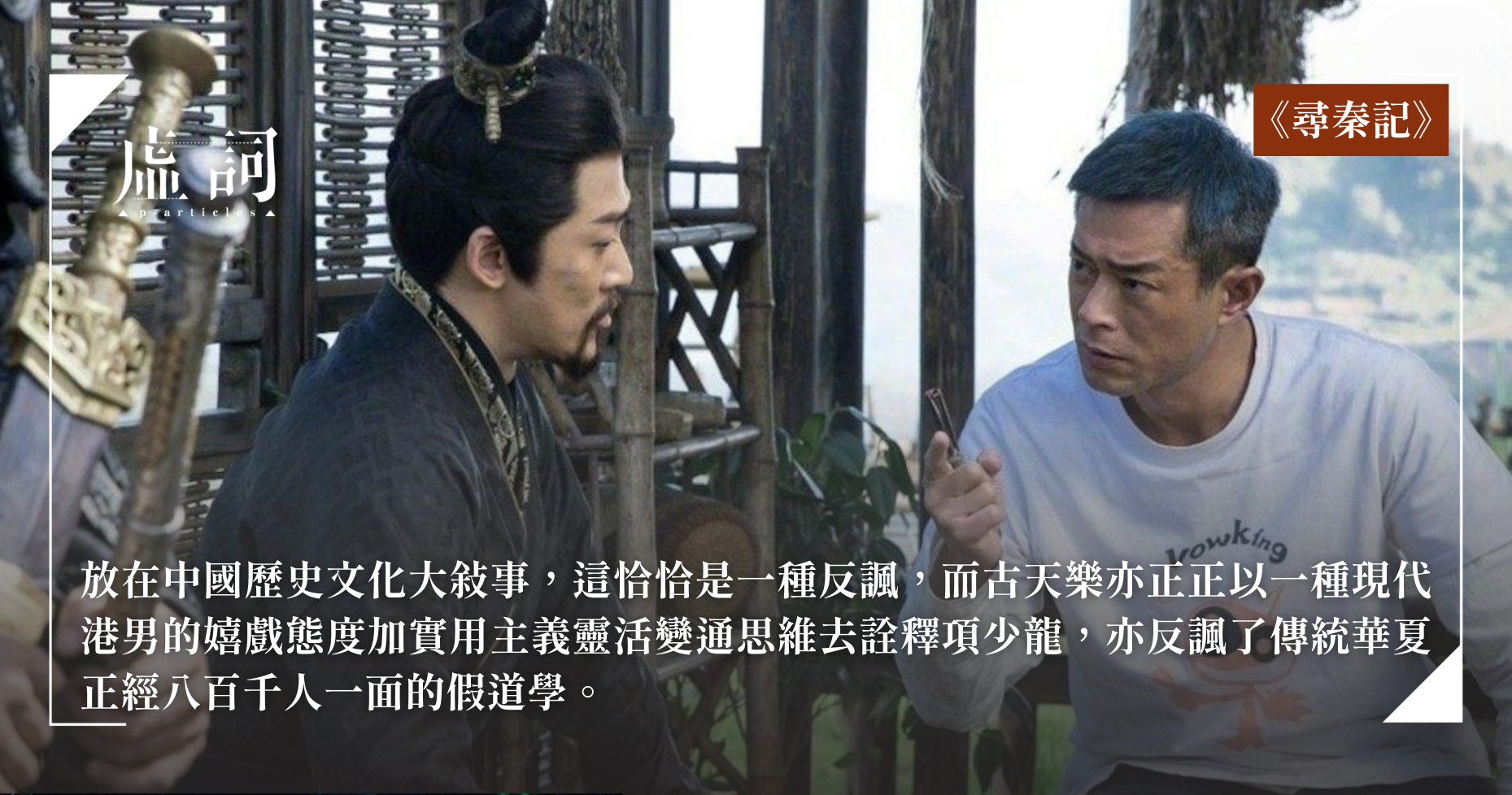

尋秦?避秦!港人視角的中國歷史

時評 | by 易山 | 2026-01-13

《尋秦記》電影版上映掀起全城熱話,令香港頓時掀起一片「尋秦熱」。易山藉此探討其超越流行文化回憶的深層意涵,包括香港人對千禧年代本土文化的懷念,以及集體潛意識中對身份認同的前世回溯。易山更從大歷史角度切入,將項少龍喻為香港:以靈活變通的港人特質介入大中華敘事,曾如太傅般傾力輔佐國家發展,最終卻由「尋秦」淪為「避秦」。

獨立書店首度合辦「推薦賞」 以店員視角發掘本地好書 藉此記錄香港變化 (附完整入圍名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-05

繼去年舉辦的「無處不閱讀 2025 獨立出版書展暨獨立書店祭」後,「無處不閱讀」日前(4日)在社交平合宣布,由多間香港獨立書店聯合發起「第一屆獨立書店推薦賞」,希望透過獨立書店店員的選書眼光,向公眾推薦具社會及文化意義的本地出版好書。「推薦賞」共設有七個獎項類別,其中「全民大獎」則開放予公眾以一人一票方式選出心儀讀物。

告別次文化標籤!電音列入法國非物質文化遺產 夜店地位將媲美劇院博物館

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-02

法國於2025年12月正式宣布,將電子音樂列入國家級非物質文化遺產名錄,標誌著在法國電音已從邊緣的次文化或單純的夜間娛樂,晉升為受國家認可的「活態文化資產」。電音之所以成功「入遺」,皆因法國總統馬克龍一直在背後推動。馬克龍2025年間曾多次公開表示希望將French Touch列入UNESCO非物質文化遺產,並稱:「我們是電子音樂的發明者,我們擁有French Touch。」 他亦特別提及Daft Punk、Justice及Cassius等電子音樂家對其文化的貢獻。

【2025・回顧】撫平傷痕繼續前行——2025香港文化大事回顧

現象 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-31

回首2025年,香港似乎並沒有比往年過得更好。日子在壞消息的堆疊中流逝,從影院、刊物的黯然告別,到紅線收窄下無緣面世的電影,甚至連「試當真」也畫下句點。尤其是11月那場大埔宏福苑的五級大火,傷亡之重,成為這座城市難以磨滅的傷痕,令人不勝唏噓。但在這片低氣壓中,文化界持續的努力顯得彌足珍貴。三場重量級文人展覽接力登場,塵封多年的「都市傳說」——《風林火山》與《尋秦記》終見天日,這些都是蒼白歲月裡的幾許慰藉。既知過去不可逆,未來不可測,唯有守住內心的自我,才能在命運的亂流裡,撫平傷痕,繼續前行,度過一個又一個艱難當下。

【2025・回顧】來都來了不妨睇好文?虛詞年度十大文章 & 編輯部私心之選

現象 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-31

一年一度的虛詞排行榜又來了!今年虛詞繼續深耕文化新聞報導,讓讀者緊貼世界各地的藝文動態,同時製作各類型的流量post,務求讓更多文化內容出現在大眾視野,目前成果頗為理想。本年度榜單由影評強勢主導,榜首更是打破多年都市傳說、終於首映的《風林火山》,可見讀者對這部話題之作的好奇。意想不到的是,2025 DSE中文卷竟然在一眾好文中殺出一條血路,看來有卡夫卡加持果然不同凡響。如果這份榜單未能滿足你的閱讀慾,不妨留意文末的「編輯部私心推薦」,希望能趕在年終前可以為一眾好文拉票爭取流量!

席捲全球的文化力,不是只憑政府大撒幣:讀《韓流憑什麼!》

書評 | by 許景雅 | 2025-12-29

針對席捲全球的韓流現象,許景雅指出《韓流憑什麼!》一書跳脫了過往僅歸因於政府「大撒幣」政策的簡化觀點,轉而從歷史與文化研究視角進行批判性審視。書中強調,韓流成功的關鍵在於民間互動、共創文化與數位平台的擴散;無論是偶像產業或網路連載,均體現了閱聽眾積極參與的動態過程。許景雅認為,該書不僅是歷史紀錄,更揭示出韓國如何歷經後殖民時期的自我探索,從而確立文化自信。韓國成功將「被展示的文化」轉化為具主體意識的「文化品牌」,並重新定義了屬於自身的美學價值與精神內涵。

2025香港電影現象回顧:失敗老豆與下一代轉型之難

時評 | by 李照興 | 2025-12-24

2025年即將完結,李照興藉此機會回顧2025年香港電影,表示今年影壇湧現大量「解凍」之作,如《風林火山》、《阿龍》及《尋秦記》等塵封多時的作品相繼公映,形成獨特的「前2020」時空對照。李照興指出銀幕上充斥著失職父親與無力接班的斷層焦慮,唯獨《捕風追影》在商業與傳承間取得平衡,《世外》則將議題昇華至輪迴救贖。演員方面呈現「群爸較勁」之勢,女性角色發揮空間則相對受限,並簡評陳可辛新作《醬園弄》及紀錄片《毛家》,為全年港產片的大勢作結。

撕開酒標讀小說 英獨立酒廠聯手老牌出版社 在微醺中重拾閱讀樂趣

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-18

身為都市人,若能在繁忙的餘暇開一罐啤酒,佐以書頁翻動的聲響,雙重放鬆下,無疑是極致的愜意。英國獨立酒廠 Beak Brewery 與老牌出版社 Faber & Faber 攜手推出的「Beak Book」計畫,將書作節錄印在酒標之上,試圖在酒精與文字之間,開創出一種獨特的感官體驗。

當反叛淪為內容——Echobelly、Arcade Fire 與資本現實主義的藝術輓歌

其他 | by 忘齋 | 2025-12-17

Oasis 今年重組回歸被視為流行文化的狂喜,但在忘齋眼中,這不過是一場精密計算的懷舊生意,他以同期在邊緣倖存的 Echobelly 樂隊作為例子,揭示演算法如何將不合時宜的真實「摺疊」。從 Adele 的「精緻化」情感模型到偶像工業的效率邏輯,忘齋直指在「資本現實主義」的籠罩下,藝術已淪為數據物流鏈上的「內容」,正經歷一場溫柔的安樂死。

屢捐善款助加拿大醫療設施 慈善家何鴻毅逝世 享年93

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-10

慈善家、資深新聞工作者及加拿大東蓮覺苑創辦人何鴻毅(Robert Hung Ngai Ho),於2025年11月30日在加拿大溫哥華安詳辭世,享耆壽93歲。何鴻毅1932年生於香港,出身顯赫的歐亞混血家族,祖父母分別為香港開埠初期的富商何東爵士及張蓮覺居士,父親則為抗日名將何世禮將軍。大學畢業後,何鴻毅於美國《匹茲堡新聞》(Pittsburgh Press)任職記者,其後在《國家地理雜誌》擔任駐華府特派員。回港後,他接掌家族經營的《工商日報》及晚報。退休後何鴻毅定居於加拿大溫哥華,專注研究佛學,隨後在1994年在當地創立加拿大東蓮覺苑,同時亦創辦了佛教全球網上媒體《佛門網》,以承傳祖母張蓮覺居士將佛法弘揚國際的願望。《佛門網》現已發展成重要佛學及資訊平台,不但設有中、英文及西班牙文網站,跨越地域與語言界限宣揚佛法智慧。

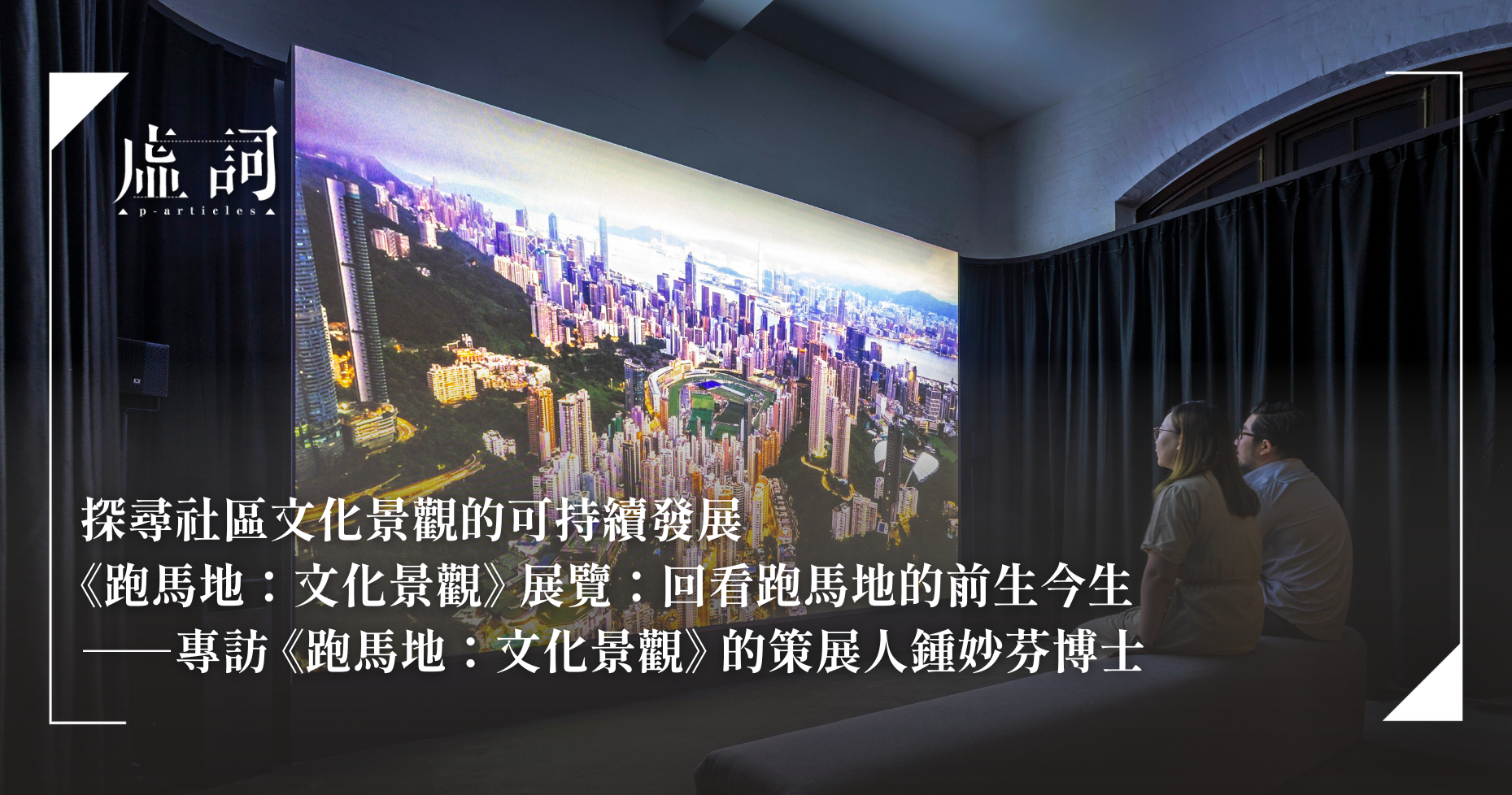

影像的凝視,易經的流動:大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」 —— 專訪策展人鍾妙芬博士

專訪 | by 紫翹 | 2025-12-04

「今時今日我們這一代人,面對大自然很多的挑戰,很多時候,我們更加要想想我們和自然的關係。」大館文物事務主管鍾妙芬博士(Anita)如是說。當全球暖化日益嚴重、當 AI 全面重塑我們的生活體驗,愈是變化迅速,《易經》的傳統智慧卻愈能為今時今日帶來啟示 —— 大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」,呈現鮑皓昕《中國牆城》、《觀靜錄》兩組攝影系列,將曾經遊歷世界的視覺記憶,重新注入《易經》的古老智慧以作詮釋,重新安置在《易經》的思考框架之中,成為理解變化的另一組語言,讓觀眾從影像所呈現的變化,回望自身與世界的關係。

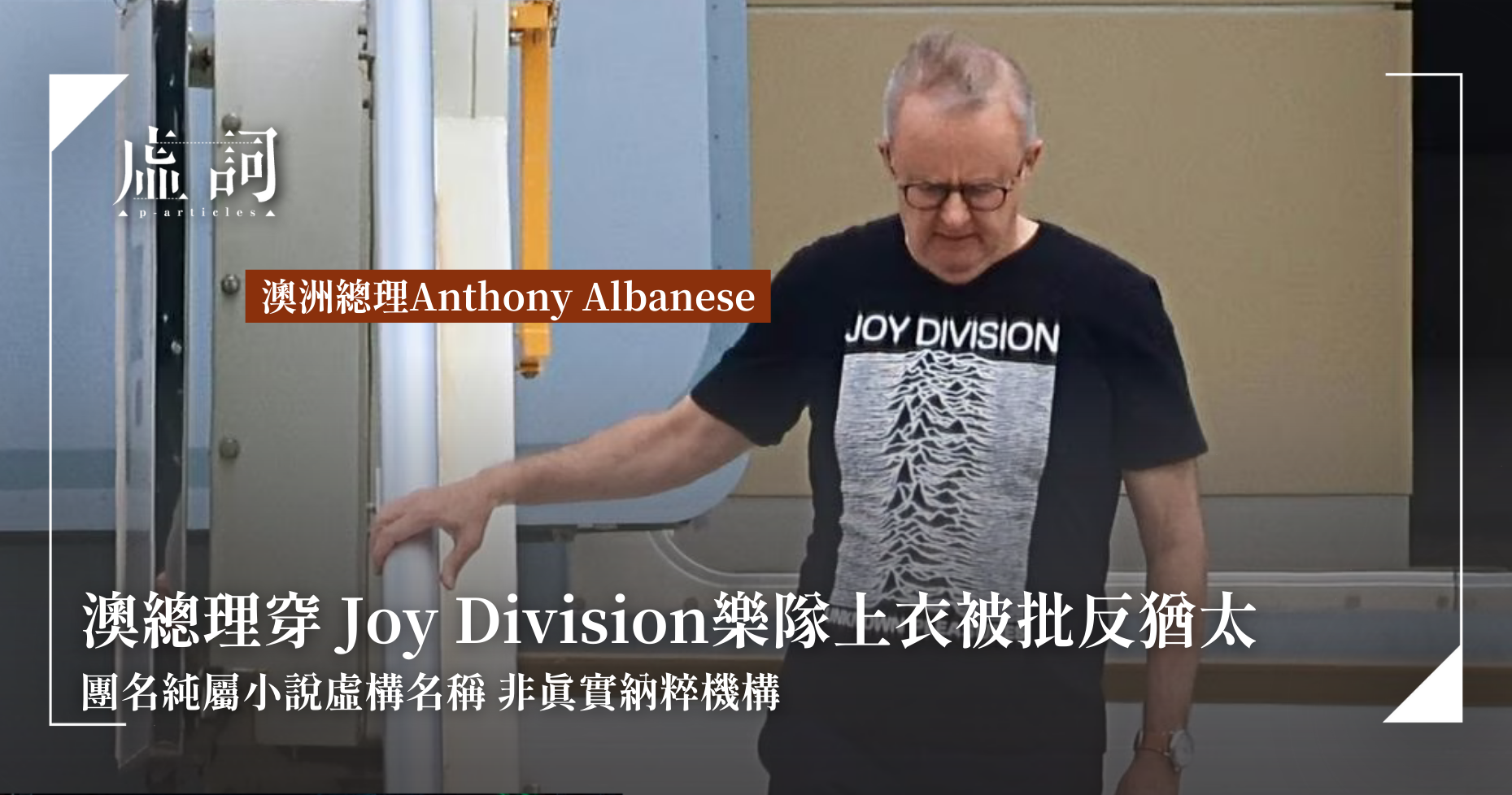

澳總理穿 Joy Division樂隊上衣被批反猶太 團名純屬小說虛構名稱 非真實納粹機構

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-27

身為一國之首,在公眾場合的服裝往往不僅是個人品味的展現,更可能被對手放大為政治攻防的武器。澳洲總理Anthony Albanese於2025年10月23日結束訪美行程返國,下專機時未著傳統西裝,而是穿著一件印有Joy Division經典專輯《Unknown Pleasures》封面的黑色T-shirt,因而在一週後遭到反對黨猛烈抨擊,被指控「支持反猶太主義」。

【新書】「龐克教母」佩蒂·史密斯《天使之糧》書摘——〈序曲〉

其他 | by 佩蒂史密斯 | 2025-11-17

新經典文化出版了「龐克教母」的佩蒂.史密斯(Patti Smith)全新回憶錄《天使之糧》繁中版,其耗時十年書寫,記述著她橫跨五十年藝術生涯的自我探索。在〈序曲〉一文中,史密斯反覆書寫「叛逆的駝峰」,使思緒漫遊至童年被遺棄的瓷娃娃「夏洛蒂」、沼澤林的探險,以及對書中美好事物的迷戀。史密斯渴望藉由書寫日常瑣事來對抗遺忘,讓讀者能在字裡行間照見自己,如同一個孤單的旅人,永遠在尋找童年的花園。

富德樓舉辦「西西的房間盒子:從縫熊開始」重現故居客廳 藉手造毛熊窺見寫作靈感來源

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-03

位於灣仔富德樓的「西西空間」將於2025年11月12日至2026年1月31日舉行「西西的房間盒子:從縫熊開始」展覧,為「西西空間」首系列的活動。策展人羅樂敏與黃怡指出,西西的創作與興趣從不自我設限,無論寫作、手製毛偶、佈置微型屋,或欣賞玩具與家具,皆展現事物多重可能性與活力流動。

【新書】韓江《光與線》書摘——〈光與線〉(節錄)

其他 | by 韓江 | 2025-10-28

漫遊者文化近月出版2024年諾貝爾文學獎得主韓江最新作品《光與線》繁中版,當中收錄了諾貝爾文學獎的獲獎致辭全文、得獎感言、茶杯捐贈感言,以及三篇未發表過的詩作與散文。在〈光與線〉一文中,韓江回顧其名作《少年來了》的創作緣起及過程,始於童年對光州事件中人性暴力與尊嚴的根本疑問,並思索如何將提問從「生者能否拯救死者」轉向「死者能否拯救生者」,並體悟到「光州」已成為跨越時空的現在式。而《少年來了》引發的痛苦迴響,亦啟發她日後創作出《永不告別》。

東亞文藝之沈痾:超越人性的遲疑

其他 | by 盤柳儂 | 2025-10-22

盤柳儂傳來評論性散文,認為無論日本、韓國或中國等東亞文藝的作品,皆擅長細膩捕捉情感與社會困局,體現現實主義精神,卻鮮少超越人性,繼而陷入道德與倫理的封閉循環。盤柳儂引用尼采的「超人」理念,批判以「情理」取代「真理」的文化氣候,呼籲藝術家擺脫人性桎梏,追求更高的審美與創造力。

房間的點線面與文本的叢林──關於龔萬輝公開講座、寫作班及其他

其他 | by 余啟正 | 2025-10-20

香港浸會大學「華語作家創作坊」今年邀請了馬來西亞華裔作家龔萬輝駐校,余啟正歸納龔萬輝在不同活動時所分享的經驗,並以其長篇小說《人工少女》為核心,探討了龔萬輝如何處理家鄉記憶、城市變遷、馬華文學主題,乃至八九十年代的集體次文化,到AI發展的議題,這些都共同構成只屬他的寫作空間,並彰顯馬華文學的另一面。

藥單上的文學療法!日「Page 藥局」藥書合一 邀15位作家開處方籤治癒心靈

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-10-20

當踏進藥局時,若發現自己被琳瑯滿目的書籍所包圍,您是否也會好奇地取書閱讀呢?位於大阪的「Page 藥局」,便融合了藥局與書店的創新模式。它由藥劑師瀬迫貴士於2020年創立,並由其大學師弟尼子慎太擔任店長。「Page 藥局」不僅是提供處方籤調劑服務的專業藥局,更在候診區陳列並銷售約1,000冊書籍,將「藥局」與「書店」兩種看似毫不相關的行業結合為一。

九龍塘之夜

散文 | by 小煬 | 2025-10-15

小煬傳來散文,記述他與學妹,在一個雨後微涼的週五夜晚,在研究生辦公室出外「放風」,從九龍寨城公園,城市漫步(city walk)至傳說中的豪宅區九龍塘。作為粵語不通的異鄉客,兩人一面自嘲對香港的陌生,一面窺見了與自身苦讀生活形成巨大反差的奢華圖景。那一夜的所見所感,化為一種難以消化的「餘震」,成為日後面對現實焦慮時的慰藉與刺痛。

當你擤鼻涕的時候,就是在吸一口全球性的塵埃:洪廣冀、黃瀚嶢談《人類世的億萬塵埃》

報導 | by 宋繼昕 | 2025-10-13

台大地理系洪廣冀與生態作家黃瀚嶢,以《人類世的億萬塵埃》為題,從微小的「灰塵」出發,對談「人類世」與「超物件」等宏大概念。講座中,他們指出全球環境議題背後隱藏的資源分配不均與歷史責任。從倫敦煤煙到台灣的礦坑與空污,塵埃串聯起跨時空的環境史,也顯影出地景記憶與身體經驗。黃瀚嶢藉由台東揚塵、茶房結晶到媽祖神像的例子,說明塵埃亦是文化與情感的載體。

女人與女人之間:溫泠X張亦絢《沒有女人的女人們》新書分享會側記

報導 | by 陳諾霖 | 2025-09-29

作家溫泠近月出版《沒有女人的女人們》短篇小說集,她與作家張亦絢在新書分享會上對談。溫泠闡述其小說回應村上春樹,旨在書寫被消聲的女性經驗,直面女同志情慾、跨性別伴侶等在陰影中的複雜議題。張亦絢則讚賞作品勇於回應社會的即時性,並延伸「性別拓寬」概念,更引用歷史與生物學案例,倡議鬆動僵化的男女二元框架,看見更多元的生命樣態。

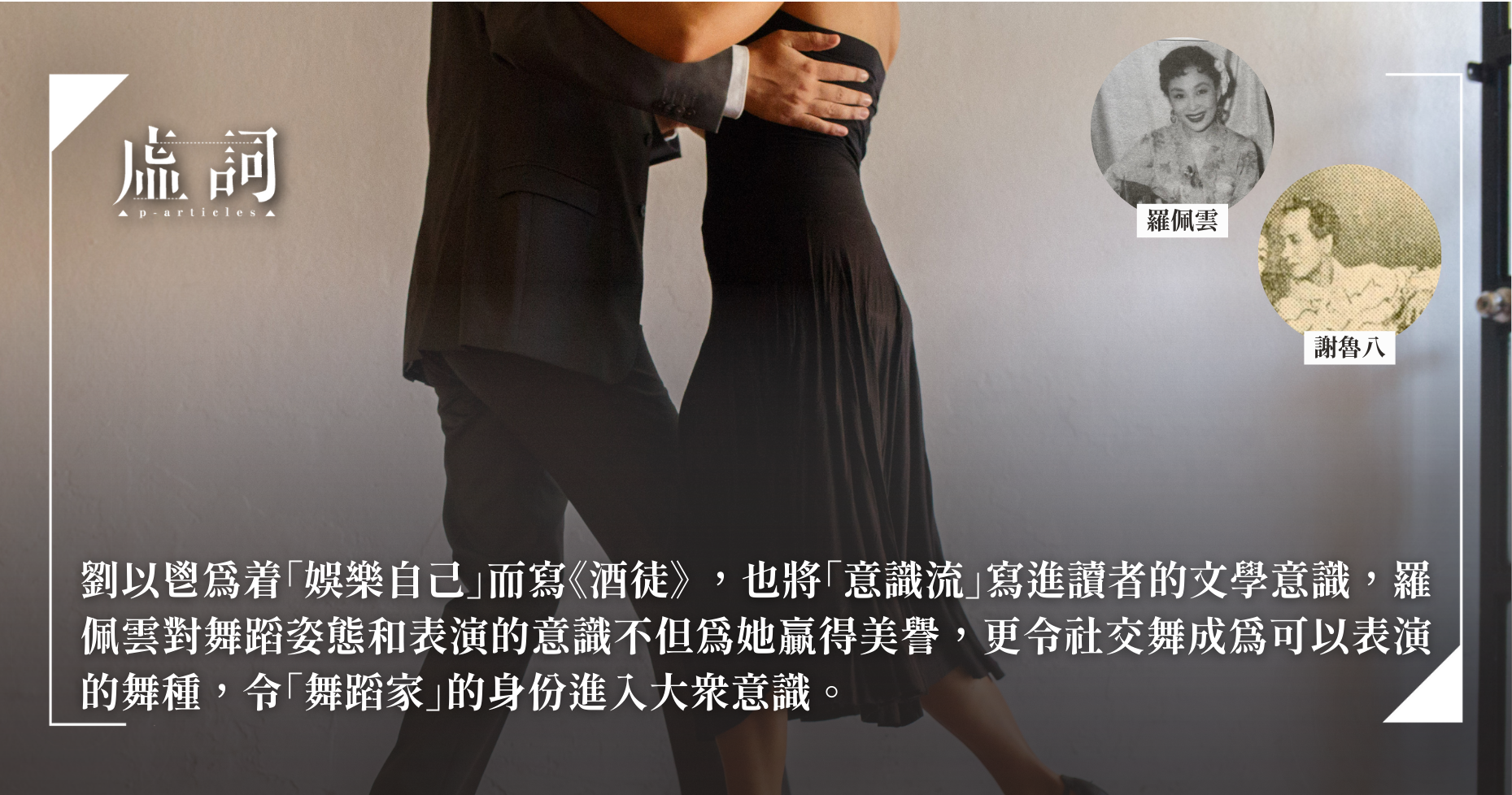

五十年代跳舞文化的藝術自覺與表演意識

歷史 | by 梁明暉 | 2025-09-24

劉以鬯在《酒徒》中感嘆,在香港藝術一沾上交際舞便變了質。然而,梁明暉指出在五十年代的香港,交際舞曾有著另一種姿態。當時,舞女與女明星並列,社交舞從娛樂工具演化為藝術表演,尤以舞王謝魯八與舞后羅佩雲為代表。他們的舞姿展現肢體佈局的創作意識,透過舞廳、電影如《莫忘今宵》與《新娘萬歲》,以及南洋演出,將社交舞舞台化。

計劃

小說 | by 蔡傳鎮 | 2025-09-23

蔡傳鎮傳來小說,書寫馬嘉倫迷戀著女神吳惠雯,卻因自身性格與社交挫敗,尤其目睹同事Calvin Chan輕鬆吸引女性注目,而自己苦心學習流行文化卻徒勞無功。馬嘉倫原本期望藉由珍貴的孤版漫畫與吳惠雯拉近距離,豈料看到她在WhatsApp回覆他人而心生妒忌,因而失控。

蔡國強炸喜馬拉雅山惹民憤 始祖鳥英文道歉聲明疑「割蓆」 母公司安踏應負全責?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-22

以爆破藝術聞名的中國藝術大師蔡國強與高端戶外品牌「始祖鳥」(Arc'teryx),近日在西藏喜馬拉雅山脈合作進行名為「升龍」的大型煙火藝術計畫,原意為展開一場藝術與自然的深度對話。然而,自「升龍」影片公開後,迅速引發公眾質疑,涉及生態破壞、文化不敬及商業動機等議題。

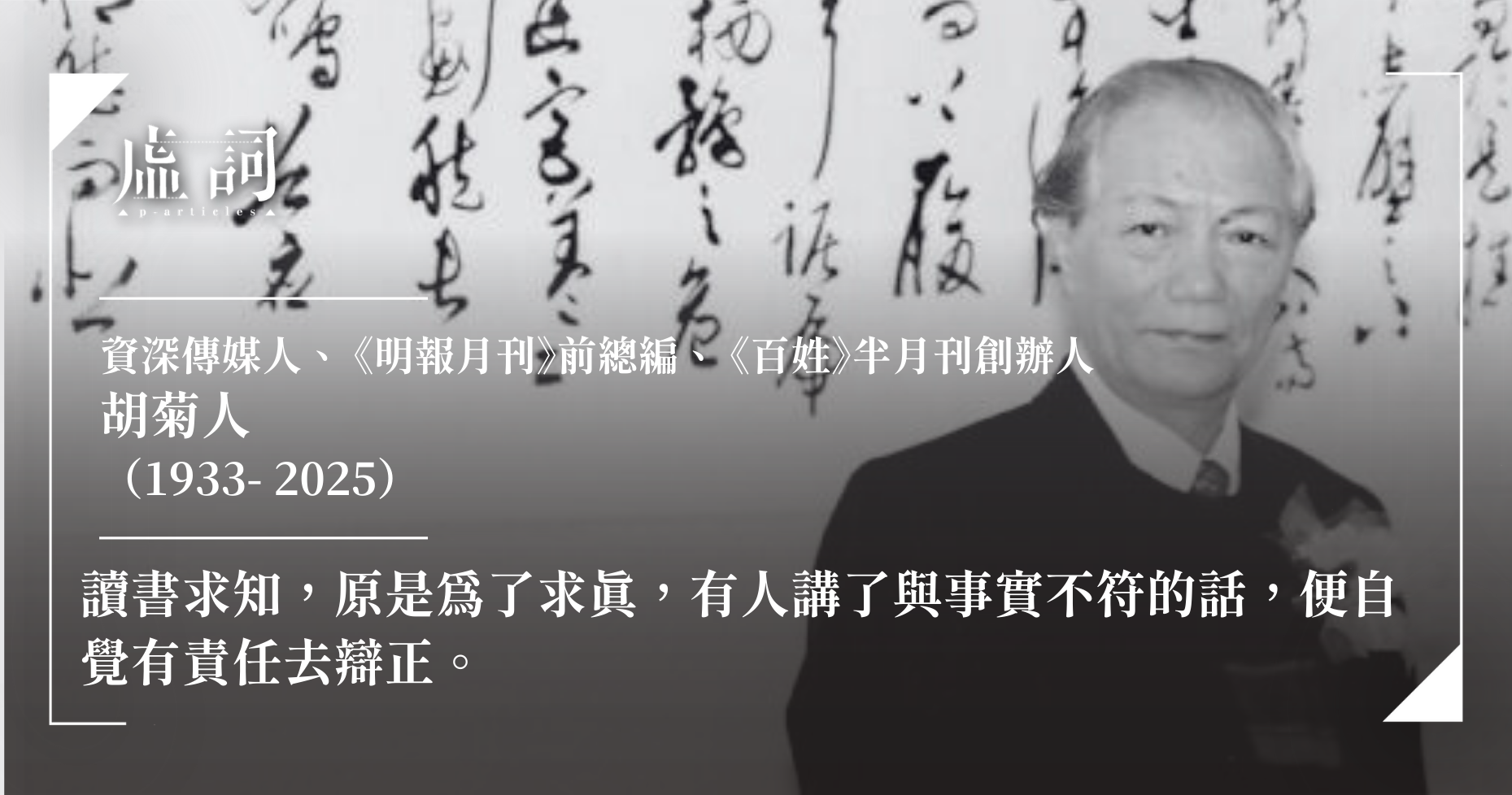

資深傳媒人、《明報月刊》前總編、《百姓》半月刊創辦人胡菊人逝世,享年92歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-11

資深傳媒人、《明報月刊》前總編、《百姓》半月刊創辦人胡菊人,於9月3日離世,享年92歲。在家屬訃告中表示,胡菊人在加拿大溫哥華列治文醫院睡夢中安詳離世,家屬意願不公開舉殯,安葬禮已於本拿比海景墓園舉行。他曾先後擔任多份重要刊物的職務,包括《大學生活》社長兼主編、《中國學生周報》社長,以及美國新聞處《今日世界》叢書部編輯。1967年,胡菊人應《明報》創辦人查良鏞(金庸)邀請,擔任《明報月刊》總編輯一職長達13年。胡菊人逝世消息傳出後,知名作家沈西城在社交媒體發文悼念,表示:「我的伯樂,尊敬的胡菊人先生去世了,痛哀!」前立法會議員毛孟靜稱胡菊人為貴人,是「香港最具真正文人氣質的知識分子」,並表示他對自己的鼓勵與提攜意義重大。

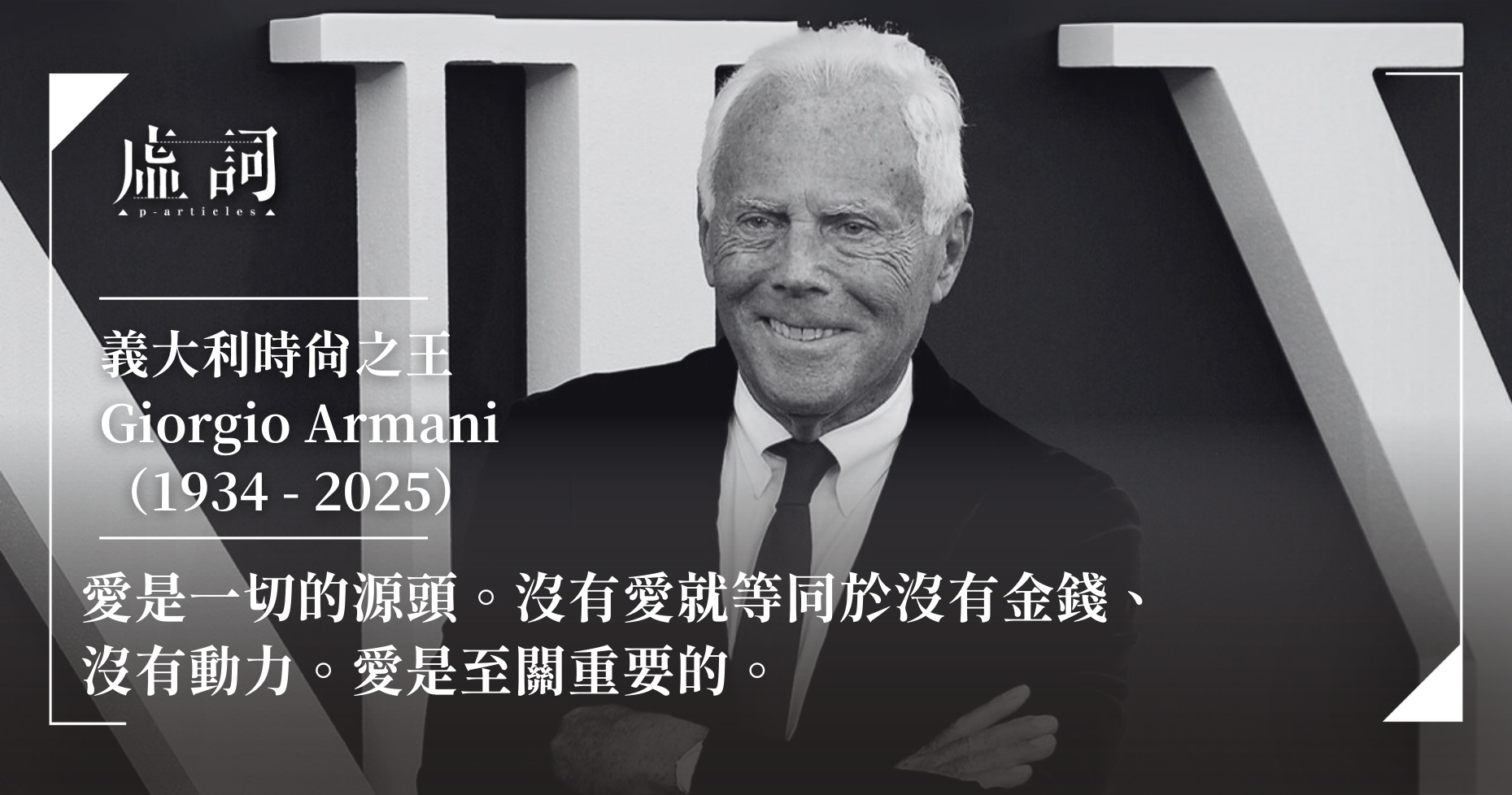

義大利時尚之王Giorgio Armani離世,享壽91歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-05

被譽為「時尚之王」(King of the Blazer)的義大利時裝設計師Giorgio Armani,享壽91歲。其公司於日前(4日)發表聲明表示Giorgio作為品牌創辦人,是靈魂人物,也是始終不懈的推動力量,「他一向被員工與合作夥伴尊敬且敬愛地稱為『Armani先生』(Il Signor Armani),於至親環繞下平靜離世。直到最後一刻,他始終不懈,將自己奉獻給公司、系列作品,以及眾多正在進行與未來的計畫。」

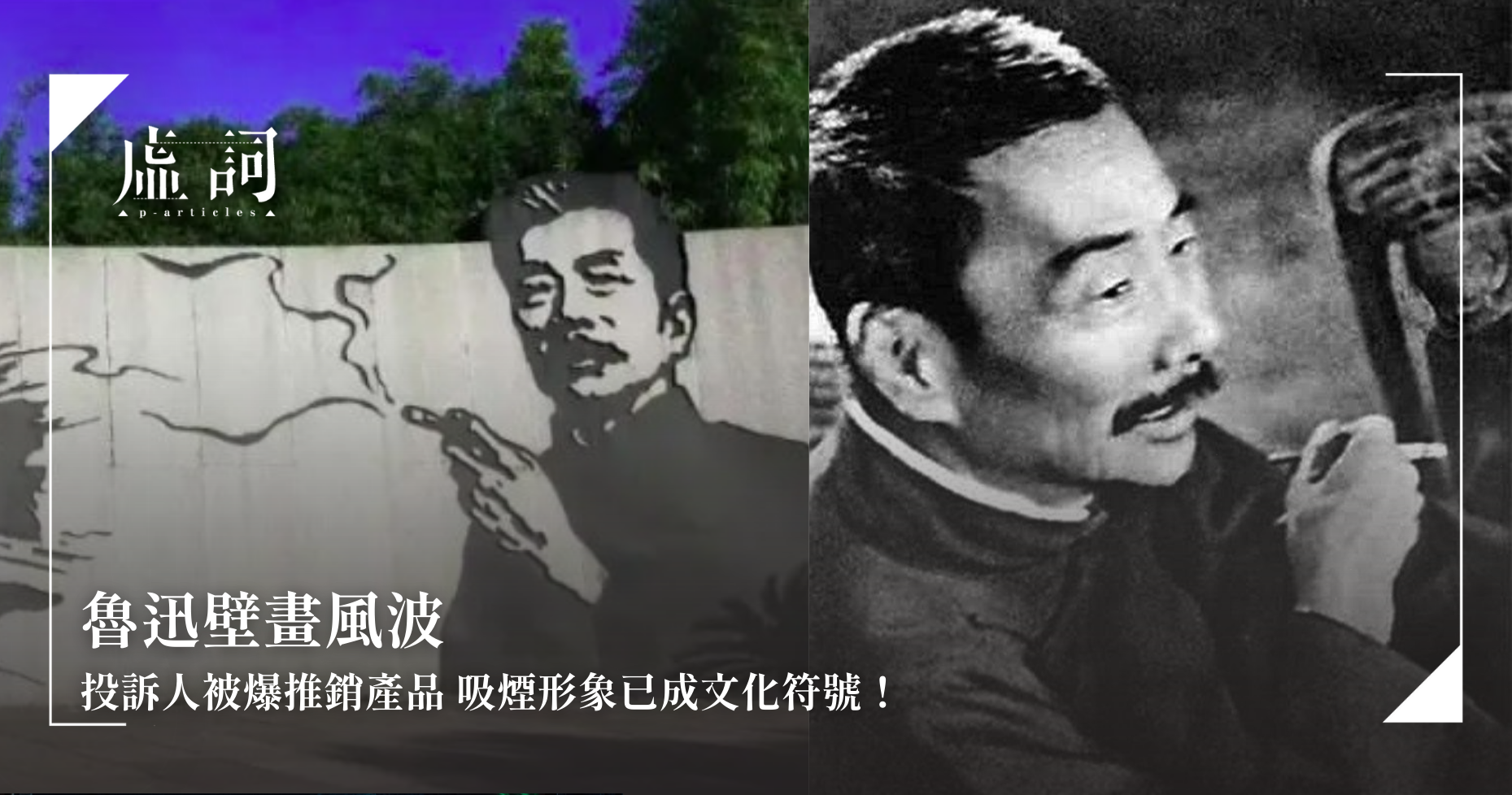

魯迅壁畫風波 投訴人被爆推銷產品 吸煙形象已成文化符號!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-03

位於浙江紹興魯迅紀念館的一面魯迅手持香煙的壁畫,作為熱門打卡點,吸引了眾多遊客。然而,一名自稱「控煙志願者」的遊客孫女士向當地政府部門投訴,稱此畫面可能誤導青少年,事件隨即引發社會廣泛關注與爭論。根據《魯迅日記》記載,魯迅在1925至1936年間每日吸煙約20支吸煙,在寄給友人的信中寫道:「仰臥-抽煙-寫文章,確是我每天事情中的三樁事。」可見魯迅煙癮之大,形容煙不離手亦不為過,其吸煙的形象亦深入人心,成為一種文化符號。

從《房思琪的初戀樂園》談大眾文化中的厭女 ft.編劇厭世姬X饒舌歌手楊舒雅

報導 | by 林立文 | 2025-09-03

《房思琪的初戀樂園》自2017年出版後即受到各界矚目,編劇暨作家厭世姬與饒舌音樂創作者楊舒雅就「厭女」進行對談。厭世姬指出莎翁的《馴悍記》還是電影《窈窕淑女》都使用「馴悍敘事」,旨在服務及符合父權中心。楊舒雅表示社會傾向認同發聲的男性,卻輕視表達不適的女性,突顯話語權的不平等。在饒舌圈中女性更會貼上「女饒」標籤,楊舒雅認為應奪回並重新賦予「女饒」的意義,成為饒舌音樂破圈的關鍵詞。

【字遊行·巴黎】Windows

字遊行 | by 孔銘隆 | 2025-08-29

孔銘隆遊走在巴黎的各處熱門景點,因語言的限制使其不得不與AI交流心中悠然生起的疑問。在藝術薰陶的氛圍下,巴黎街頭滿是自行一派的畫家,瘋癲的作派是對秩序的反諷;抽象的筆觸是對瞬間的印象痕跡。20歐羅的交易,買下的是一個瞬間的共鳴,一個你與陌生人之間的交流,用畫筆與眼神完成的對話。

字字研究所書店結業 持續出版 以編輯之心灌溉香港飲食文化書寫 呂嘉俊:「不扮高深,只求傳真」

專訪 | by 梁恩翹, 鄧烱榕 | 2025-08-28

在香港店舖結業潮下,「字字研究所」主理人呂嘉俊卻視租約期滿為「中場休息」,態度坦然。他從傳媒人轉身創辦出版社兼書店,在後疫情時代透過實體活動凝聚社群,填補飲食文化敘事的空缺。嘉俊秉持「不扮高深,只求傳真」的信念,希望讓讀者得悉食物的正確食法與歷史脈絡,抗衡網絡的淺薄資訊。這次休整讓他得以展望未來,計劃朝向兼具文學性與通俗的飲食文學創作。縱然出版業今非昔比,他仍樂觀地慶幸能堅守求真初心,盼以文字溫飽人心。

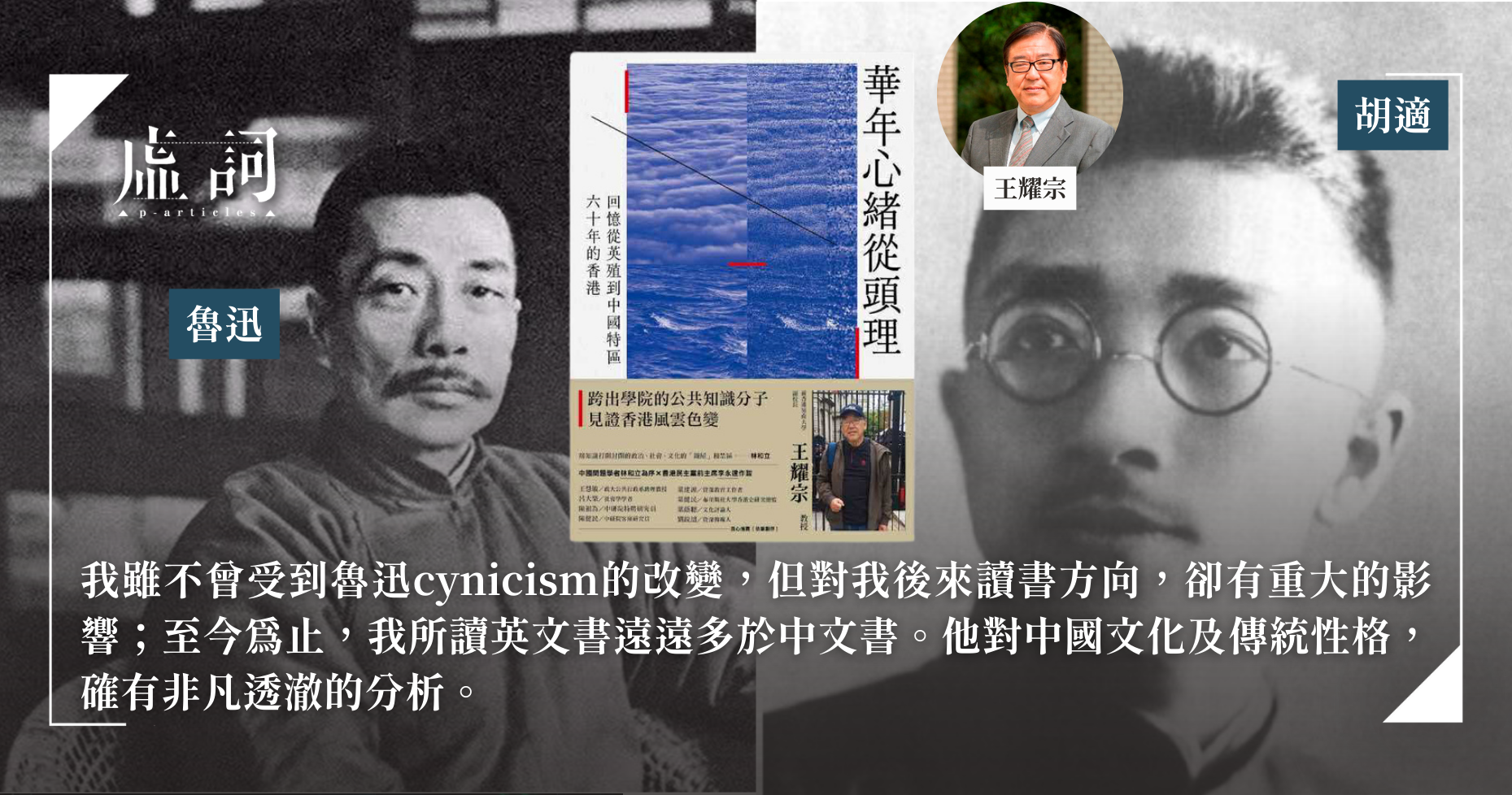

【新書】王耀宗《華年心緒從頭理——回憶從英殖到中國特區六十年的香港》書摘——〈博覽群書 知識啟蒙〉

其他 | by 王耀宗 | 2025-08-25

香港政治學者、公共知識份子王耀宗教授近月出版新書《華年心緒從頭理》,以筆墨記錄自身的生命經歷,從中窺探香港當代文人史重要篇章。在〈博覽群書 知識啟蒙〉一篇中,記述王耀宗自幼求知慾旺盛,從《三國演義》等古典小說入門,常流連灣仔舊書攤,覓得豐子愷、傅雷等佳作。中學時代,新建成的大會堂圖書館成為他的知識寶庫,在此他接觸了《中國新文學大系》,深受胡適與魯迅的思想啟蒙,抄錄魯迅《野草》篇章,並廣泛閱讀陳獨秀、茅盾、巴金等人。周鯨文的《風暴十年》與台灣《文星》雜誌的李敖等作家,深刻形塑了他對政治與傳統的批判視野,奠定其一生的知識基礎與探索方向。

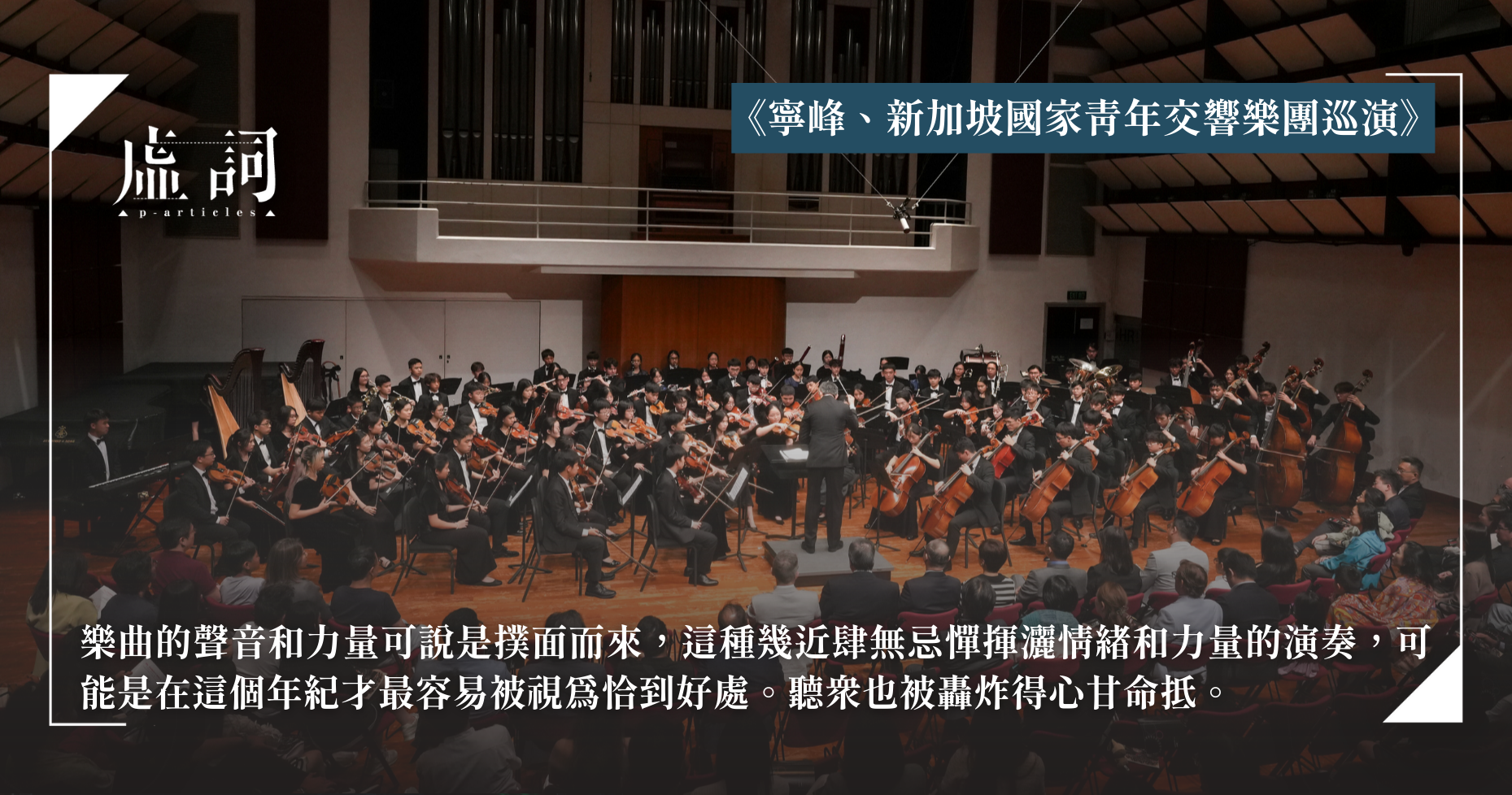

記新加坡國家青年交響樂團訪港,與⼩提琴⼤師寧峰同台演出

報導 | by Ida | 2025-08-14

新加坡國家青年交響樂團(SNYO)早前展開三地巡演,以香港作為壓軸站,攜手國際小提琴大師寧峰呈獻一場充滿活力與驚喜的音樂會。SNYO在陳康明指揮下展現專業級水準,從委約新曲《心鄉迴響曲》到蕭斯塔高維契小提琴協奏曲,再與香港青年交響樂團同台,氣勢澎湃。寧峰更驚喜化身團員,共奏德伏扎克第六交響曲,將舞台推至高潮。

AI代筆將付出代價?「矽谷創業之父」預言人類不再以寫作訓練思考

其他 | by 虛詞編輯部, Paul Graham | 2025-08-13

自生成式AI出現後,不少人選擇使用AI生成文章或段落,以節省下筆的時間。 被譽為「矽谷創業之父」的商業思想家 Paul Graham,去年在其個人網誌上罕有地發文分享他對AI的看法,並提出了預言般的評論。他認為,AI 將會使人類放棄以寫作來訓練思考,未來,只有那些堅持動筆寫作的人,才能保有清晰的思考能力。虛詞編輯部特此翻譯了 Paul Graham 的文章,希望能與讀者一同思考寫作的真正意義,以及長期使用AI將如何對我們的思考模式產生深遠的影響。

史學泰斗許倬雲離世 享壽95歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-05

著名歷史學家許倬雲,昨日(4號)由中央研究院與唐獎基金會宣布離世,享壽95歲。許倬雲一生致力於中國通史與古代政治文化研究,為近代華人世界具影響力的歷史學者之一。許倬雲的職業生涯橫跨台灣、美國及香港等多地,先後於國立台灣大學、美國匹茲堡大學、香港中文大學等任教歷史學。許倬雲曾提出「中國文化三原色」代表性理論,其將中國文化比喻為三種基本顏色,分別為「親緣團體」、「精耕細作」與「文官制度」,以解釋中國文化的核心元素和演變過程。歷史學者杜正勝表示「三原色」理論是研究中國史的重點之一,此理論放眼到近代中國,雖社會結構已大相逕庭,但依然有著重視親族關係及文官政治傳統等,仍影響深遠。

鬧鬼嗎?試試用人類學來看:專訪李安如談《女工之死》

專訪 | by 阿潑 | 2025-07-31

人類學家李安如年中出版《女工之死》一書,以「鬧鬼」現象揭示工業時代的空間記憶與性別政治。李安如指出漢人文化中未婚女性無法歸家的困境,以及家屬透過「裝金身」轉化逝者為神明的文化韌性,均反映出女工在父系結構下的次等地位與能動性。李安如表示,「鬧鬼」是一種隱喻,用來反映一種令人不安、遭到隱埋的歷史。

粵劇音樂設計怎樣取得平衡

其他 | by 王勝泉 | 2025-07-27

香港粵劇藝術團音樂總監傳來文章,探討粵劇音樂設計如何取得平衡。粵劇音樂從早期「五架頭」硬弓組合,演變至二十世紀中西樂器混合的交響樂式大型樂隊,歷經百年轉型,已不僅限於唱腔伴奏,更融入過場音樂與氛圍襯托。王勝泉表示,當代粵劇雖融入西曲、流行曲等元素以豐富內容,卻可能沖淡傳統特色。他認為,粵劇音樂應保留即興拍和的獨特性,同時改善配器與排練機制,方能提升其精緻度與觀賞性,強化地方韻味及雅俗共賞的魅力。

2025香港書展好書推介 無秩序編輯室疾風知勁草之選

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-30

七月是香港出版旺季,每年的重點好書多趁此時出籠,當然經濟不好,書業也艱難,「虛詞編輯部」今年特別精選以下書單,一方面紀念已故作家,另一方面希望重新發掘城市中歷久彌新的美好。不管你是到人流爆滿的香港書展,還是獨立出版社自辦「無處不閱讀」獨立出版書展,以及香港文學生活館在新蒲崗的搬遷散書祭,都可能出現選擇困難症。疾風知勁草,即使經歷何等亂流,閱讀依然能陪伴我們度過任何艱難時刻。

2025書展活動推薦 獨立出版另起爐灶

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-16

第三十五屆香港書展將於周三(7月16日)在灣仔會展開幕,每年都是香港出版界的盛事,大量香港、大陸、台灣讀者都可能趁此機會購書、參與活動。但今年,中小型出版社較去年更難覓蹤跡,不但部分獨立出版商被拒參展,而幾家文學出版社如香港文學生活館、水煮魚文化出版、大頭菜文藝月刊等也不到書展擺攤。考慮讀者福祉,本文將羅列今年書展的重點文化活動,以及書展外的書商展銷及展覽,希望讀者主動出擊,成就我城更豐盛的文化圖景。

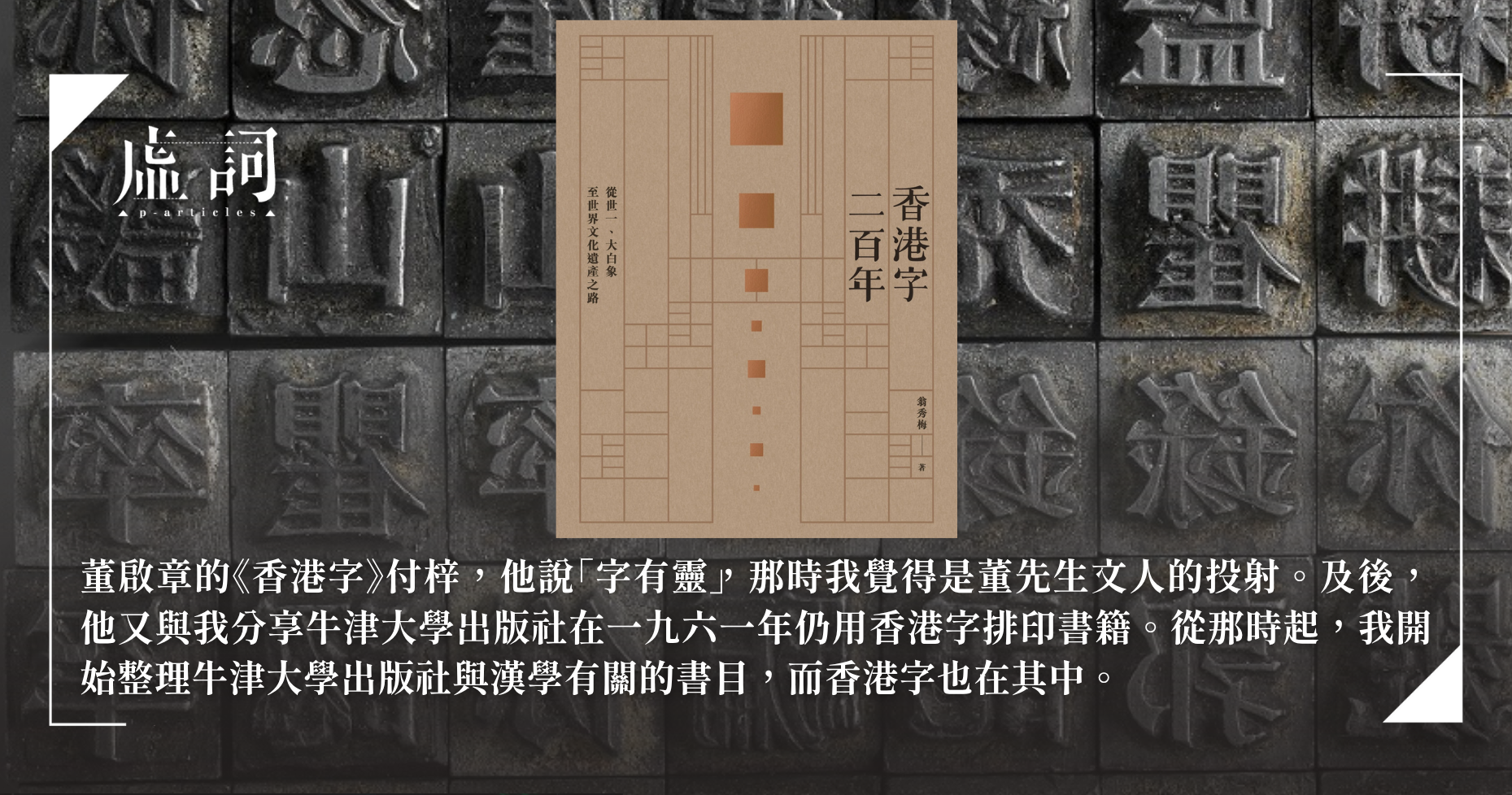

【新書】翁秀梅《香港字二百年》後記——〈天上的榮耀 人間的榮衰〉

書序 | by 翁秀梅 | 2025-07-07

翁秀梅早前出版《香港字二百年:從世一、大白象至世界文化遺產之路》一書。翁秀梅在後記中提到,香港字於1851年在鴨巴甸街倫敦傳道會印字館鑄製,承載了傳教士台向華人傳播福音的理想,又深刻影響近代中國資訊傳播、政治文化及民生經濟。然而,至20世紀中,「香港字」因市場變遷被淘汰,被當時牛津大學出版社的印刷部主管形容為「大白象」。翁秀梅提到董啟章的《香港字:遲到一百五十年的情書》曾言「字有靈」,她歷經到訪牛津大學出版社檔案館、在元創方活字館展出其館藏的香港字銅字模,使她不由得相信字有靈!

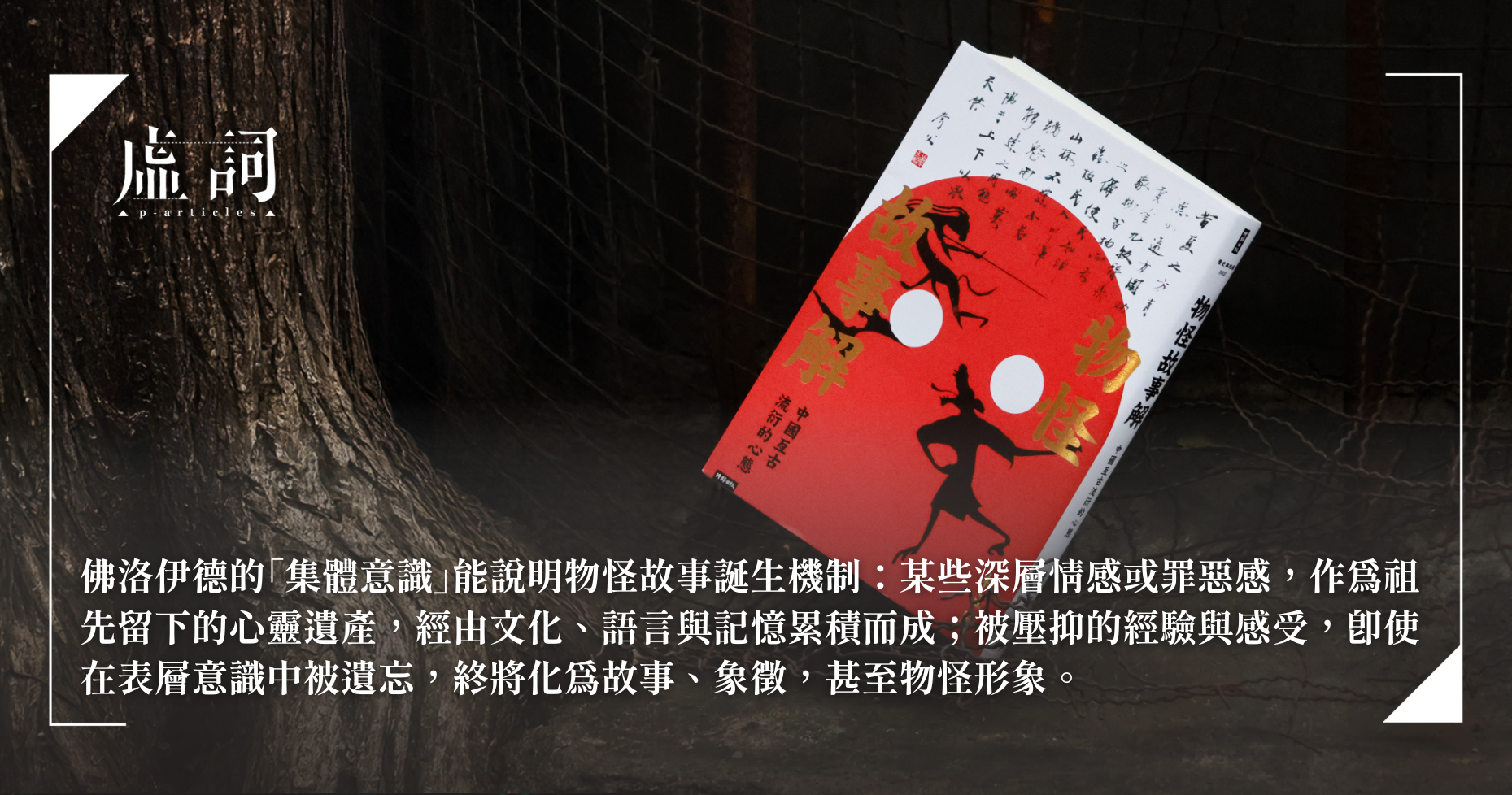

「怪異」背後的意義:讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》

書評 | by 邱常婷 | 2025-07-01

邱常婷讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》,指出物怪是「非常」的存在,源於人類對未知的恐懼與想像,根植於集體無意識或文化積澱的「常」被打破。這些看似怪誕的故事,實則承載著深層的文化密碼、社會慾望與歷史脈絡,是古人理解世界、傳遞知識的方法,甚至成為上位者政治操控的媒介。

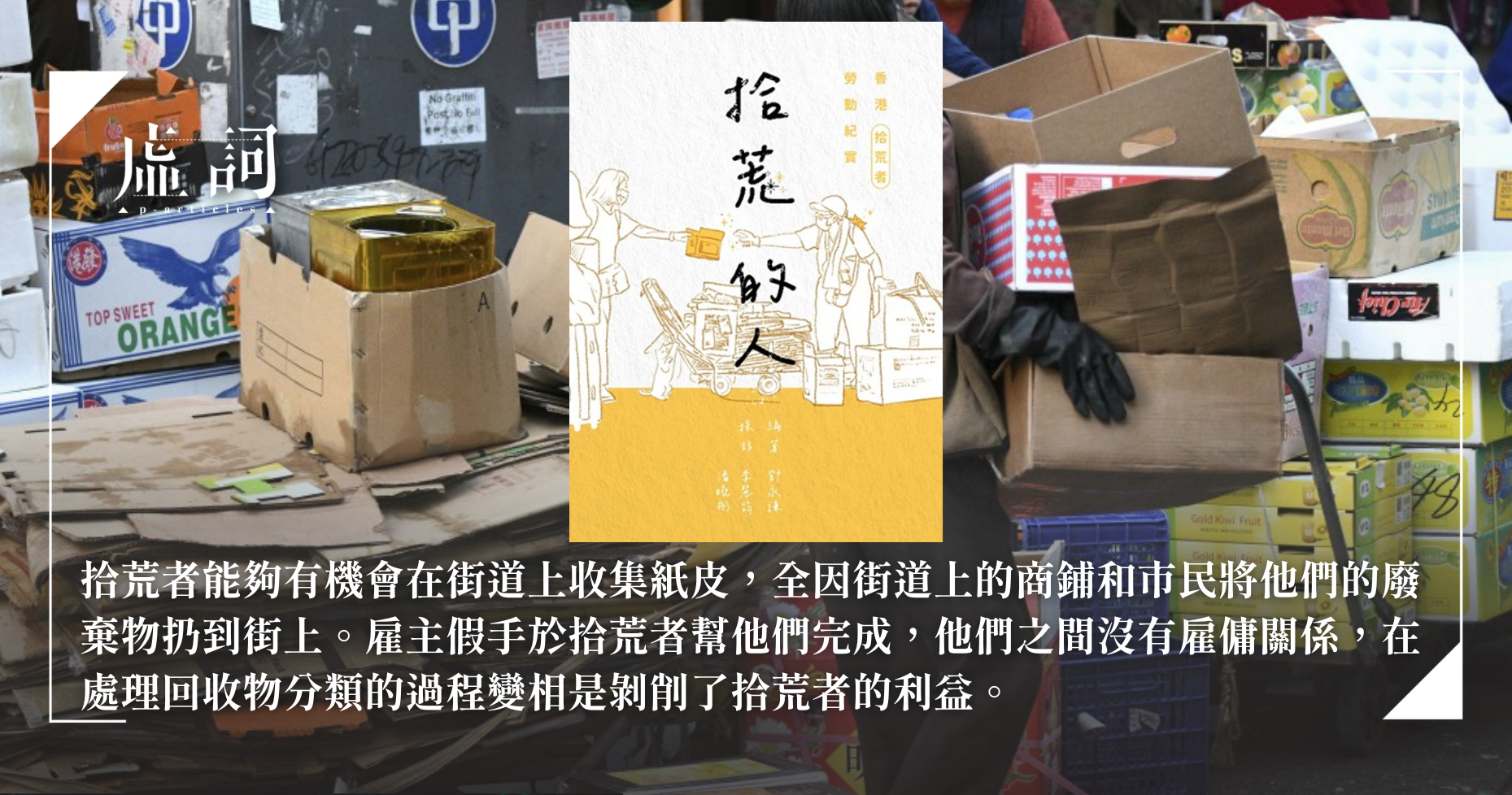

【新書】《拾荒的人 - 香港拾荒者勞動紀實》書摘——〈拾荒者的工作倫理反思〉

書序 | by 鄧永謙, 李慧筠, 潘曉彤 | 2025-06-30

鄧永謙、李慧筠及潘曉彤近日出版新書《拾荒的人 - 香港拾荒者勞動紀實》,指出很多人會將本地拾荒的問題歸咎於長者貧窮和福利問題。然而,若果我們嘗試跳出貧窮以外的狀況去看,便會發現拾荒在工作性質屬於自雇類別的群體,沒有人會提供勞工保障的。拾荒者工作環境差、高勞動性和長工時的工作,更會被社區四周的環境因素影響,對他們的身體、財產、尊嚴造成嚴重影響。

「香江四大才子」之一、文化人蔡瀾逝世 享年83歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-27

「香江四大才子」之一、文化人、作家、書法家蔡瀾,於2025年6月25日逝世,享年83歲。蔡瀾的親友在社交平台宣布,蔡瀾於周三(25日)在親友陪同下,於香港養和醫院安詳離世。蔡瀾與金庸、黃霑、倪匡並列為香港四大才子,橫跨電影、飲食、文化等多個領域,對香港的文化發展影響深遠。

《黑箱日誌》觀後感:創傷的意義與政治

影評 | by 鄧皓天 | 2025-06-24

鄧皓天傳來《黑箱日誌》影評,指出戲中伊藤的創傷不僅是心理問題,更與社會結構和文化觀念緊密相連。他認為傳統「正向完整敘事」的治療方法,是忽略了創傷的結構性根源,並強調接納與聆聽倖存者的重要性。他進一步反思創傷是否應被政治化:一方面,社會改變需倖存者發聲;另一方面,創傷被政治化可能簡化個人經歷,為受害人帶來二次傷害。

【新書】翁泳恩、梅詩華《木匠說》書摘——〈木人石心〉

書序 | by 翁泳恩, 梅詩華 | 2025-06-16

木匠翁泳恩、建築師梅詩華近日出版《木匠說》,在〈木人石心〉一文表示香港自職業訓練局成立後並未有大多直接教授木工的課程,繼而導致香港木工發展較為單一。隨著戰後內地工匠紛紛移居香港,其工匠們的高超技藝,展現出各流派在傳統木工技術上的細微差別與獨特風貌。書中透過訪問不同木工師傅的過程,便會發現他們都專心看待製作的物件,日復日地練習如何「看」木家具。工匠們汲取香港中西文化融合的特點,他們看的是「世界的木家具」,從而建立美感觸覺。

從《房思琪的初戀樂園》談性暴力被害人的正義是什麼? ft.作家陳昭如

時評 | by 林立文 | 2025-05-26

林奕含自2017年出版《房思琪的初戀樂園》後,受到各界矚目。台灣作家陳昭如藉由此書探究性暴力事件的特殊性,指出性暴力受害者何難以發聲是緣於台灣文化一直建構的恥辱感。陳昭如進一步提及正義的兩面:懲罰加害者的應報式正義,與支持受害者的療癒式正義。她認為,被害人最需要的,未必是司法判決的結果,而是親友與社會的理解與接納。

方太初展覽《臨時居所:永恆或不永恆的家》 以流動臨居路線編織香港地景誌

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-23

香港這座城市在空間與家的議題上充滿矛盾與衝突。方太初以此為靈感,在香港逸東酒店舉辦《臨時居所:永恆或不永恆的家》展覽,聚焦於1950年代至2000年代香港文學中關於臨時居所的書寫,探討木屋區、安置區、難民營、過渡房屋及劏房等不同類型臨時居所中的家與空間關係,反思在這座充滿悖論的城市裡,棲居、遷居與過路如何構成從「香港居」到「居香港」的過程。若觀眾出席25號的講座,更即可獲贈不設發售的《臨時居所:永恆或不永恆的家》一書。

《Breakazine突破書誌》迎來最後一期 舉辦「四種告別式」向大眾說再見

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-22

非牟利基督教青年機構「突破」從 2009 年開始出版《Breakazine 突破書誌》,至今已走過16個年頭,曾任十年Breakazine 前總編輯李玉霞(山地)更稱之為「全港最長壽的zine」。早於去年7月11日,編輯團隊在社交平台已宣布Breakazine決定於今年4月後停止出版。近日,編輯團隊在社交媒體宣布最後一期的《Breakazine》已正式出版,及後亦公布了Breakazine將於五月至七月期間,舉行三場分享會及一場工作坊,與讀者一同迎來告別禮。

《扁平時代》講座側記——讓我給你一個酷酷的東西:文化與書店的生存遊戲

報導 | by 衛城編輯部 | 2025-05-13

美國文化評論人Kyle Chayka出版了《扁平時代》一書,以部析演算法如何篩掉獨特性。早前負責出版《扁平時代》繁體中文版的衛城出版社舉辦了《扁平時代》講座,邀請台灣現流冊店創辦人沛澤與白鹿洞書店店長永華大談演算法如何對文化及書店經營造成影響。在講座中,他們兩人認為儘管演算法時代帶來挑戰,實體書店與人際連結仍是文化傳遞的核心,冀望讀者走出演算法框架,尋找多元可能。

葛亮 《靈隱》讀後 ── 疫後和時代變異之際的一封情書

書評 | by 克琹 | 2025-05-08

克琹讀畢葛亮小說《靈隱》,認為葛亮以精湛的文筆,將香港「弒妻案」、SARS與疫情等真實「現象」融入故事當,更以三段鏡像構築小說結構,令整本小說宛如一封寫給疫後倖存者的深情「情書」。小說的故事精彩,甚有許多值得思考玩味再三的句子,一如既往地交織飲食文化、語言變革與人性幽微。

歷久常新的經典:重新細讀也斯《剪紙》

書評 | by 陸裕欣 | 2025-05-08

陸裕欣近日重讀也斯小說《剪紙》後,認為小說透過主角喬和瑪瑤的故事,揭示香港人在中西文化交匯下的身份認同困境與回歸前的浮城焦慮。喬偏向西方,沉浸於《紐約客》與梵高裙子,卻無法擺脫不中不西的迷失;瑤執著傳統,剪紙刻畫虛幻的中國文化,卻與現代香港格格不入。兩人精神的不穩—喬與牆上紅鳥互動、瑤幻想的唐,均在魔幻現實主義的渲染下,折射出香港社會的多元與不安境況。

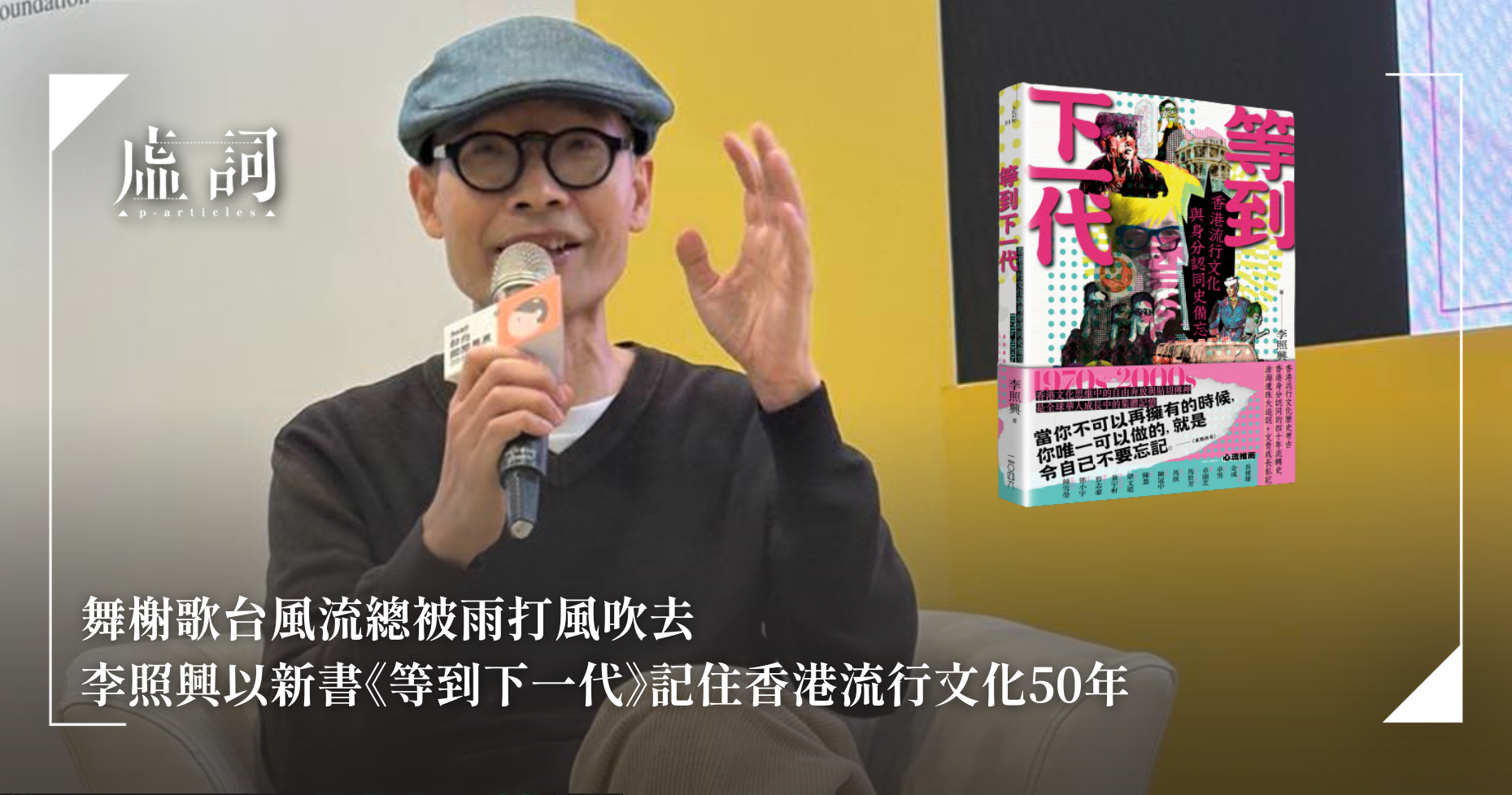

或者這一代:評李照興《等到下一代:香港流行文化與身分認同史備忘錄1970s~2000s》

書評 | by 陳盈棻 | 2025-05-02

陳盈棻觀畢文化評論人李照興新書《等到下一代》,認為李照興在書寫這本書的起手式頗具哲學家班雅明式博物誌的色彩,不但是個人的回憶錄,更試圖藉由文化研究途徑的視角,補充2019年前後以來台港學術界流行的一種論述策略,亦即從政治經濟學的角度,分析重大歷史事件如何塑造香港的共同體意識,透過歷史的縫隙串聯不同時期的香港日常消費文化片段,探究在地身分認同的前世今生。

有流量,又怎樣?《扁平時代》揭露演算法的虛幻布景

時評 | by Brien John | 2025-04-28

在網絡時代,Brien John認為所有人都身處演算法編織的扁平世界裡,我們的文化與品味被無形之手塑造成單調的模樣,而在《扁平時代》一書中,美國文化評論人Kyle Chayka帶領讀者們窺探科技巨獸的運作,從同質化的咖啡店到音樂串流的狹隘曲庫,剖析演算法如何篩掉獨特性。在書中,Chayka提出一劑解方:培養個人品味,如同鍛鍊超能力,抵禦這場文化的平庸洪流,讓我們在選擇的洪水中找回自我。

【新書】《香港非物質文化遺產系列:南音》阮兆輝序

書序 | by 阮兆輝 | 2025-04-28

南音作為一種以廣州話表演的傳統說唱音樂,為廣東地區重要的歌謠,承載著近二百多年來的歷史與文化。近日,匯智出版社出版新書《香港非物質文化遺產系列:南音》,編者之一的阮兆輝在序中表示廣東南音是一種獨特的歌謠體說唱藝術,與福建南音的曲牌體截然不同。然而,南音被視為廣東地道產物,其源頭卻莫衷一是,缺乏明確文獻記載,因此阮兆輝期望藉由此書成為了解這一門藝術,也為後來研究者點亮一枝火把,照着混淆不清的前路。

【新書】《取消文化:從啟蒙的興起到網路公審,失控的言論自由如何成為當代民主與政治上的困境?》導讀——民主文化的失語下,重探啟蒙人文精神的可能

書序 | by 黃哲翰 | 2025-04-14

近年「取消文化」浪潮直捲全球,猶利安・尼達諾姆林撰寫的《取消文化:從啟蒙的興起到網路公審,失控的言論自由如何成為當代民主與政治上的困境?》新書中則詳盡討論此議題。黃哲翰為此撰寫導讀,指出「取消文化」源於美國,旨在抵制歧視言論,但常因缺乏公開辯論而演變為教條化的社會懲罰。他認為作者尼達諾姆林從人文主義視角批判其去中心化審查傾向,強調啟蒙精神與公共辯論的重要性,認為民主社會應以此應對危機,而非依賴情緒驅動的抵制。

【新書】《谷埔願景--一個香港村落的建築環境記述》導言——谷埔願景:一個香港村落的建築環境記述

書序 | by 王維仁 | 2025-04-07

王維仁在2025年新出版《谷埔願景--一個香港村落的建築環境記述》書作,詳,盡詳記錄了香大學建築學院「谷埔願景」團隊長年累月調研及保育鄉村的過程。在〈導言〉中,王維仁指出自古不乏撰寫地方志傳統,但多止於記述,而此書不但主要記述整理谷埔的建築環境,最後提出對谷埔願景的參與式創作,透過對詳盡記述及研究這一小地方,藉此理解大時代物質文化發展的重要組成,並解漢民居生活文化與自然環境互動過程。

鏡頭下的青春裂痕,悲劇誕自扭曲網絡文化:評Netflix現象級新劇《混沌少年時》

劇評 | by Ben(Goodbye HK, Hello UK臉書專頁版主) | 2025-03-26

Ben傳來Netflix影集《混沌少年時》劇評,他表示自劇中探討近年英國社會及青少年問題,且每集以近50分鐘一鏡到底的拍攝手法,使其成為現象級的話題,更是每位家長必看之劇。當中主角受到沉迷扭曲大男人主義信仰——Andrew Tate式大男人主義,不論劇中還是現受,都荼毒了不少青少年。他最欣賞的,是劇集並未批判任何人,均因各方都需負上責任,劇中出現的悲劇只是一切的總和所引致。

【第18屆亞洲電影大獎】 劉青雲奪得影帝寶座 揚言對「港產片有信心」湯唯獲「卓越亞洲電影人大獎」(附完整得獎名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-17

「第十八屆亞洲電影大獎」於昨晚(16日)在西九戲曲中心舉行。今屆有來自25個國家及地區共30部電影,將角逐16項大獎。今屆獎項十分平均,由香港電影《九龍城寨之圍城》、韓國電影《破墓》、印度電影《桑托什》一同獲得2個獎項,成為今屆贏家。「最佳男主角」由香港影帝劉青雲憑《爸爸》奪得,「影后」則由印度演員Shahana Goswami奪得,印度的導演Payal Kapadia則以《憑著光的幻想》勇奪「最佳電影」。

崩口人唔忌崩口碗:「理論香港廣東話研討會2024」後記

其他 | by 梁明暉 | 2025-03-11

梁明暉傳來「理論香港廣東話研討會2024」後記。研討會以「崩口人忌崩口碗」為主題,窺探知識與認知的多重關係,以及心態、意識形態及邏輯思考的複雜交錯 ,挑戰連接個人或群體的盲點及忌諱,在進行批判的過程對他人及自身的盲點也有所認知,務求在學術生產的過程中保持自覺,遠離有意或無意迴避「崩口」的意識形態,建立本土學術範式,以「香港作為方法」推動開放、多元的理論實踐,擺脫「中心—邊緣」的二元框架,重構文化研究的重心與日常性。

《艾曼紐》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-06

《艾曼紐》(Emmanuelle)作為情色文學的經典,自出版後成為電影改編的對象,其直白的性愛描寫和對女性慾望的坦率探索吸引眾多觀眾。編輯部由此組成小輯,收錄《艾曼紐2024》導演Audrey Diwan訪問文章,談及電影如何呈現主角透過慾望尋找自我的故事;葉嘉詠就《艾曼紐2024》選擇香港背景,述說戲中香港所展現的文化;姚金佑則論述《艾曼紐》(1974)非單純一部三級片,佐以法國哲學家喬治·巴代伊的《情色論》理解戲中「情色」二字。

【新光戲院懷緬圖輯】53年歷史新光戲院正式結業熄燈儀式 引大批市民打卡留念 粵劇演員夏蕙姨亦前來送別(附新光戲院熄燈儀式照)

其他 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-05

擁53年歷史的新光戲院於昨晚(3日)迎來正式結業,使大批市民到訪並為其告別。新光戲院告別演出《小平你好》戲票,亦成為戲迷珍貴回憶。新光戲院自1972年開業以來一直是粵劇表演的殿堂,更是承載了半世紀香港文化記憶的象徵。然而,隨著2025年3月3日的最後一場演出落幕,這座擁有53年歷史的戲院正式熄燈,結束了它輝煌而充滿人情味的篇章。

真正的文化盛事:宋以朗捐贈張愛玲、宋淇夫婦的手稿遺物予香港都會大學

其他 | by 馮睎乾 | 2025-03-04

宋以朗博士於2月中旬把張愛玲、宋淇夫婦的數千件手稿遺物捐予香港都會大學。馮睎乾認為宋淇夫婦的手稿價值不比張愛玲低,因手稿有著與張愛玲一整套的回信,方便研究者對讀。此外,捐贈物品更包括宋淇和錢鍾書的通信影印本及宋家的扭條花鐵餐桌,讓大眾能在書信中得悉錢鍾書口沒遮攔的真性情,且鐵餐桌滿載著眾文化名人的回憶,實屬珍貴,大眾得以一窺香港其文化交匯仍有無限可能的舊時代。

【2025財政預算案】 政府致力打造香港成中外文化藝術交流中心 繼續推行「電影發展基金」助電影業發展

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-26

財政司司長陳茂波今(26日)發表任內第三份財政預算案。在預算案中表示,政府將推出多項措施以加速經濟發展。其中,政府將進一步加強對文化藝術產業的支持,透過多項資助計劃,包括「文化藝術盛事基金」、「電影發展基金」及「創意智優計劃」等,推動本地大型盛事、文化創意產業、電影業及旅遊業的發展,持續將香港打造為中外文化藝術交流中心。

《看我今天怎麼說》:隨時隨地揀你舒適空氣 ——訪導演黃修平 演員鍾雪瑩 吳祉昊

專訪 | by 姚嘉敏 | 2025-02-20

以兩隻手指指向眼睛,雙手手掌向天作出上下擺動的動作,然後右手穿過呈半圓狀的左手並開出一朵小花,最後伸出食指左右搖擺,這是《看我今天怎麼說》的手語,故事以聾人的角度出發,講述三位聽障青年因生命中不同的選擇而走上不同的道路,並形成各異的生命態度,最後因手語而相聚,通過三人的相處和故事引伸出不同的討論。戲中的三位主角各自代表了不同的群體﹐戲中的三位主角各自代表了不同的群體﹐子信(游學修飾)以聾人為榮,以手語作為主要語言;素恩(鍾雪瑩飾)則從小被母親要求學口語,並禁止用手語﹐以便融入所謂的主流社會; Alan (吳祉昊飾)游走在兩者之間,成為兩者之間的橋樑。黃修平指在修修改改的過程中,自己盡量去蕪存菁,向觀眾呈現最好的作品,亦對成品十分滿意;吳祉昊指出現實聾人面臨的是一個魚與熊掌的局面,值得大眾關注;鍾雪瑩則透過劇中得悉:「聾人文化嘅身份認同不是單一的。你可以用助聽器、可以用人工耳蝸、可以淨係用手語、可以淨係識口語、可以對文字理解無咁深入,但都可以全部都識。」正如電影主題曲 “ What If ” 的結尾所言,相信每個聾人都只是想「可以選,我選自由自在」。

201位台灣作家聯署表態文化部預算大幅刪減 90歲台灣文學巨擘李喬: 「反抗就是愛。」 挺身出任罷免領銜人

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-14

2025年1月21日通過的台灣中央政府總預算,文化部預算遭砍11億新台幣,另34億新台幣遭凍結,引發社會輿論及藝文界強烈反彈,文藝界隨後發起聯署聲明及罷免行動,而高齡90歲的台灣作家李喬更堅負重任,出任罷免國民黨苗栗立委邱鎮軍、陳超明行動的領銜人。

電視作者論:香港歷史與身分的季劇集啟蒙

理論 | by 李照興 | 2025-02-12

李照興認為,70 至 80 年代的香港中學生,遠遠沒有對香港近代歷史有系統性認知。有關自己城市的歷史,都籠統地被併進中國近代史之中,往往一筆帶過。去除帝制建立民國之後,不僅沒有詳細講述以後的二次大戰和香港的日佔時代,國共內戰到中華人民共和國的建立過程,就像一片空白(這段歷史在左派學校固然會有較詳細講述),更遑論其後 50 年代至 60 年代更為切身的中國大陸逃港潮,以至這一波移居香港的浪潮是如何影響二十年後的香港。50 年代至 80 年代的香港當代史,於大部分十多歲的孩子看來,差不多連官方說法都沒有。因此 80 年代社會上出現的一應政治事件,從中英談判到香港未來探索,李照興覺得那一代市民都缺乏整體脈絡來理解。有的,更多只是靠家庭長輩零碎口述的「走難」故事。

台灣文化部刪文化部預算惹爭議 台作家楊宗翰:望事件能刺激到台灣人對文化治理的想像

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-01-28

在2025年台灣中央政府總預算中,原本結予文化部的金額為290億元(新台幣),但被在野黨大幅刪減預算,共被刪除11億元(新台幣)及凍結34億元(新台幣),新聞媒體公視及中央社、鼓勵台灣視覺藝術產業的「黑潮計畫」、機構如文資局、國美館、臺文館等以及各種資助計劃均受影響。文化部部長李遠對此發表評論,指多項刪減理由「不合理」,形容舉動「展現出對文化部所有努力的否定,以及對文化工作者的不尊重」。

文化預算遠低韓國,產業雪上加霜 藝文出版漫畫各界痛批立院惡意統刪,要飯說踐踏創作

時評 | by 佐渡守 | 2025-02-06

台灣立法院三讀通過中央預算審查,凍結及刪減數額創歷史新高。《報導者》統計2001年至今歲出、歲入及審議後預算總額,20多年內刪減比例最高為2006年陳水扁執政時的2.27%,本次飆至6.63%,大幅超越扁政府時期近3倍。

AI技術重現張愛玲美國生活 獲多地文化人關注熱議

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-01-22

近年,AI技術興起並被運用在不同範疇之上,在我們日常生活中的應用愈來愈廣泛,除了可以辨識影像、分析資料、語音辨識外,還可以進行創作,甚至令逝者「重生」,之前曾有人以AI技術重現Beyond主唱黃嘉駒的聲音,翻唱《假使世界原來不像你預期》、《無盡》等歌曲。近月,YouTube上出現了一段以「張愛玲在美國 Eileen Chang in America」為題的影片,以AI重現張愛玲在美國生活的影像,並製作成影片,在文學圈子中引起討論。

陰霾中找自己的天空——2024香港文化大事回顧

現象 | by 虛詞編輯部 | 2025-01-02

2024的香港,好唔好景?文化業是經濟寒暑表,文化興則經濟興,反之亦然。人人皆知,3月23日廿三條通過後,真係由治及興喇,絕對marvelous。這個年度文化大事可能掛一漏萬,未能遍及所有重要的文化現象;但志在讓大家看到香港人的幽默與意志,文化界在諸種變幻中依然嘗試保持自我,尋找自己的生存空間,自己的天空,自求人間道。

蕭競聰展覽《不棄的日常 造形一家親》 分享自上世紀70年代開始收集的民間小物

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-11-21

由裝置藝術家及獨立策展人蕭競聰、姚妙麗、民間博物館計劃共同策劃,翻箱倒籠,分享自上世紀70年代開始收集的床下底珍藏。包括有全新小包即棄紙巾、膠餐具、茶餐廳即棄杯、膠吸塑等等。蕭競聰2002年參與成立民間博物館計劃,展品包括特殊設計的日常用品,一反博物館傳統,他形容那些都是「沒有人收藏或無法收藏」的東西。蕭競聰認為博物館的存在意義,在於令人對文化藝術產生好奇,博物館應嘗試以更創新的方法使人明白、使人好奇。是次展覽以「用博物館學的」策展方式表述日常的場景、本土文化和社區價值,讓公眾關注在城市裡沒有被收集的、無形的,或未得到足夠表述而看不見的社區的知識與實用智慧。

話題》如果拌飯不能拌:從《黑白大廚》愛德華.李人生料理「鮪魚拌飯」,咀嚼美食與文化的認同

時評 | by 陳彥明 | 2024-11-30

近期熱播的實境節目《黑白大廚》,其中「人生料理」競賽項目中,韓裔美籍大廚愛德華.李(Edward Lee)端出一道「鮪魚拌飯」料理,以此闡述他人生的故事和自我認同的混亂。由於兩位評審給分和評論的角度差異甚大,後續引起眾多討論。強調「推廣韓食」的評審白種元,深受這道料理背後的故事感動,也高度接受這種為韓食注入新生命的作法,因此給了高分。韓西合併的食材、烹調方式,不知該用筷子、湯匙還是刀叉來吃的食用方式,都代表著愛德華混亂的身分認同。然而,愛德華的拌飯料理對安成宰而言有個致命傷:不能攪拌的飯,能稱之為拌飯嗎?一旦接受這是拌飯,那麼韓國拌飯的定義將就此改變,各種奇特的米飯料理都能稱之為拌飯了。詞彙背後代表龐大的文化累積,拌飯是傳統韓式料理,雖然烹飪競賽的本質在追求美味,然而一道料理背後,含帶著無限多種思考的層次。愛德華一直嘗試在不同文化中,找尋認同與定位。Openbook整理近期出版的韓國飲食相關書籍,邀請讀者一起品嚐書本裡的韓國美食與文化。

話題》看完黑白大廚,來一盤黑白切:從台灣飲食書看美食與文化

其他 | by 陳彥明 | 2024-11-13

不必攪拌的拌飯,能稱為拌飯嗎?近期熱播的韓國實境節目《黑白大廚》,美籍廚師愛德華.李(Edward Lee)的一道拌飯料理,不僅在攝影棚內引起眾多討論,熱潮更漫延到海外各地。撇開命名的爭議,愛德華.李的拌飯,講述他身為韓裔美籍的認同困惑,同時也挑戰了韓國傳統飲食的界限。叫好連連的《黑白大廚》美食料理競賽,不僅僅是大廚們對廚藝的較量,更延展出關於文化底蘊與認同的探究。台灣的飲食文化在面對全球化和時代變遷的過程中,同樣展現了對創新和文化延續的追求。而在台灣書市,飲食書一直是源源不絕枝繁葉茂的一脈。在眾多與飲食相關的著作中,我們可以讀到日常生活、家族記憶、在地認同乃至鄉土人情。陳彥明整理了講述台灣料理的書單,不僅看看食材與烹飪技術如何結合,更從中窺探一個時代或家庭的歷史與記憶。

「第二十屆香港亞洲電影節」十月開映 觸目新作揭開序幕 對談呈現影畫之中聾人世界

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-30

港亞洲電影節(HKAFF)將於2024年10月17日至11月10日舉行,門票將於10月3日中午12時開賣。今年的電影節陣容鼎盛,展映超過百套影片,並選出兩部影片作為開幕片:由兩大笑匠許冠文和黃子華主演的《破 · 地獄》,探討香港傳統道教送葬文化,以及COLLAR成員邱彥筒首次主演的《寄了一整個春天》,講述年輕女性在網絡上探索自我與情慾的故事。 電影節特別聚焦文化與身分認同,展出黃修平的新作《看我今天怎麼說》,以聾人文化為主題,展現聾人在社會中的掙扎與心聲。此外,還有多部來自亞洲各地的電影,關注當地的社會與政治議題,如《刺心切骨》和哈薩克導演的《羊辱》,反映社會困境與人性掙扎。 電影節的閉幕片包括《女兒的女兒》和《爸爸》,前者探討母女關係的複雜情感,後者則以2010年轟動的「荃灣少年弒母案」為題材,深入探討人性。這屆電影節不僅是一場視覺盛宴,也呈現不同導演對當代社會問題的反思維度,期待觀眾的踴躍參與。

【新書】 班納迪克 · 安德森《語言與權力:探索印尼的政治文化》書摘——〈漫畫與紀念碑:政治溝通在新秩序之下的演變〉

其他 | by 班納迪克 · 安德森 | 2024-09-30

曾著《想像的共同體》、《全球化的時代》及《比較的幽靈》的著名民族主義大師班納迪克 · 安德森最新作品《語言與權力》推出繁體中譯版本。本書的研究核心重回印尼政治的各種面貌之中,印尼不僅是安德森長年研究的重心,更是他逝世之處。印尼的民族意識自17世紀早期荷蘭征服殖民後開始發芽茁壯,20世紀獨立後的當代政治更使用被稱為「印尼語」的語言,然而,語言與民族的關係,經歷了哪些篩選與內化?原本被視為高等語言詞彙的爪哇語,又是如何面臨城市語言的崛起而逐步消亡?這樣的文化撿選,背後又隱含了哪些族群意識? 安德森在《語言與權力》中深入分析了這一複雜矛盾,透過古典詩歌、公共紀念碑和漫畫等多樣材料,探討印尼民族主義的發展與困境。他指出,語言作為民族意識的重要元素,卻同時帶來矛盾之所在。安德森透過爪哇語揭示了語言與政治權力間的複雜關係,反映了語言在政治合法性中的困境。 本書不僅是對印尼政治的剖析,也是對東南亞民族主義的理解。安德森通過溫暖且有力的筆觸,描繪印尼在混亂與極權體制下的真實面貌,成為理解當代印尼與東南亞的必讀之作。 此次書摘選取了〈漫畫與紀念碑:政治溝通在新秩序之下的演變〉一章,一窺印尼政治在不同文本呈現中的演變。

藝術無界限——長者藝術探索之旅

藝評 | by 譚偉峰 | 2024-08-15

隨著香港人口持續高齡化,未來長者人口將迅速增加。儘管政府和各社福機構提供醫療福利,但對長者精神文化生活的關注仍顯不足。譚偉峰介紹中大發起的《藝術與年長》計劃,當中以戲劇工作坊、紀錄片等藝術形式建立互助文化平台,豐富長者晚年生活,讓長者體驗和探索藝術。計畫核心為紀錄片《藝術老友「紀」》,以11部短片記錄長者在藝術中重拾活力和自信,並展現其獨特魅力,宣示「藝術無界限,能夠被各個年齡層的人所擁抱。 」

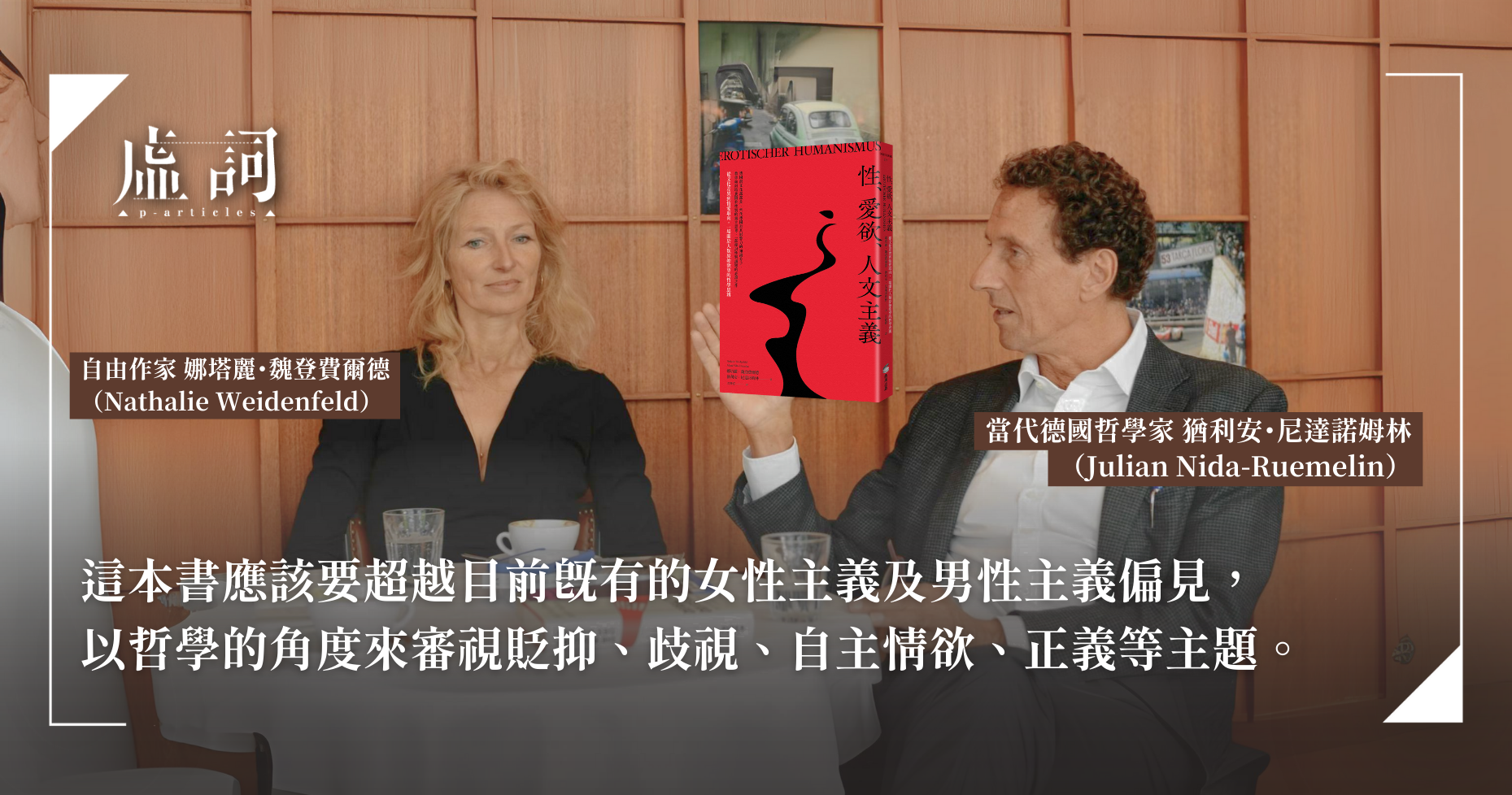

【新書】《性、愛欲、人文主義 :從文化差異到情愛取向,一場關於人類原始慾望的哲學思辨》前言

書序 | by 猶利安・尼達諾姆林(Julian Nida-Ruemelin)、娜塔麗・魏登費爾德(Nathalie Weidenfeld) | 2024-06-03

當代德國哲學家猶利安・尼達諾姆林(Julian Nida-Ruemelin)聯同自由作家娜塔麗・魏登費爾德(Nathalie Weidenfeld)出版《性、愛欲、人文主義 :從文化差異到情愛取向,一場關於人類原始慾望的哲學思辨》,以「愛欲的人文主義」(Erotischen Humanismus)為基本立場,探討了15個兩性主題,例如性別正義、色情片、藝術裡的色情、街頭性騷擾等問題,亦輔引自文學、電影橋段、電視影集或個人經驗,找出個人自主與社會規範間的平衡點,並對女性主義及性別正義的樣貌,進行全新的闡釋。

香港文化界連串版權風波 到底發生甚麼事?從中如何思考版權問題?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-21

近日香港文化界發生連串的版權風波,先是中大中文系畢業生創作文集《吐露滋蘭》的作者授權問題,後有導演徐克的《上海之夜》4K修復版於康城首映,卻收到導演楊凡發出的律師信,重申擁有原創故事版權。而事件持續至今的,有香港攝記泰斗陳橋攝影集的出版風波,雙方仍在拉鋸,有待披露更多證據;香港文學舘的「南來作家手迹遺物展」被指展板圖片侵犯香港文學重要研究者小思(盧瑋鑾教授)的版權,舘方修正的處理手法仍惹不滿。 這一連串的版權事件恰是契機,讓我們再去了解更多出版和著作權的問題,更尊重創作者的作品和意念。以下在概述以上事件後,再請香港著名作家及評論人朗天,以及香港藝術家及策展人黃嘉瀛,解說近日事件,也談他們對於侵權、版權糾紛的見聞和想法,藉此思考版權不同的可能性。

【新書】馬尼尼為《故鄉無用》自序〈我的父母沒甚麼好寫的〉

書序 | by 馬尼尼為 | 2024-05-17

馬尼尼為首部長篇小說《故鄉無用》,她以「無用」一詞形容自己的馬來西亞故鄉,以虛實交錯手法寫自己家族裡那些沒有學歷、艱苦謀生、病了瘋了甚至永無發達之日的人是無用之人,那片成長之地則成了無用之鄉。但她寫道:「但是這些東西已經在我體內生根發芽,只有我對這些人有興趣,對這些事有興趣。」她直面長期以來受壓抑的鄉愁,以及揮之不去的「無用」感,寫出這部曲折離奇的鄉土傳說,被劉克襄評為「小刀式的書寫,精準俐落,充滿張力」。

文化交融與傳統蛻變:讀楊牧詩

散文 | by 楊小濱 | 2024-05-07

被譽為「最接近諾貝爾獎的台灣作家」的楊牧,其三十冊跨文類大全集《楊牧全集》在其逝世四週年隆重問世,當中包括全新編纂、增補逸作、未公開書信手稿等。上海學者楊小濱為此撰文,談起楊牧的不同面向,而學者王靖獻和散文家葉珊常常潛入楊牧詩歌寫作的領域,不同身分的楊牧使其詩歌體現出文化和美學的多樣性,但他依舊保持著基本一致的風格,可見他對生命與時間、人與自然關係的沉思。

港台文化界震驚 !中大中文系出版學生文集未獲作者授權 學生作品版權不屬於學生本人?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-06

著有《日常運動》、《樹的憂鬱》的本地作家梁莉姿,於上月29日在社交平台發帖,表示香港中文大學中文系於1月出版創作結集《吐露滋蘭》(第三輯),收錄數屆畢業生作品,但全書未曾獲任何作者授權,出版後亦無另行通知作者。梁莉姿曾去信該書主編,但不滿對方的官腔回應,於是連日在臉書出PO抨擊。事件引起軒然大波,包括港台作家及出版界均表示關注,並在帖文下留言及分享,引起連串討論持續發酵,亦已有報章及網媒報導,而中大中文系至今未有作出公開回應。以下整理事件發展脈絡,謹望引起對作者權益與文藝價值的討論,讓同類事件不再發生。

《叔.叔》導演楊曜愷新作《從今以後》是日上映!罕見題材為何令文化界熱烈期待?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-01

《叔.叔》導演楊曜愷新作《從今以後》引文化界熱烈期待,終於是日上映!楊曜愷的《從今以後》繼續探討同志處境,但今次以更為罕有的年長女同志為題材,由區嘉雯、太保主演,久未露面的李琳琳特別演出。在國際首映時,已備受香港影迷注意,隨後更成為第48屆香港國際電影節開幕電影,又與多個歐洲地區完成發行協議,希望能令香港的同志權益邁向更大一步!在你猶豫入場之際,「虛詞」編輯部先為你來細數《從今以後》五大令人期待的重點吧!

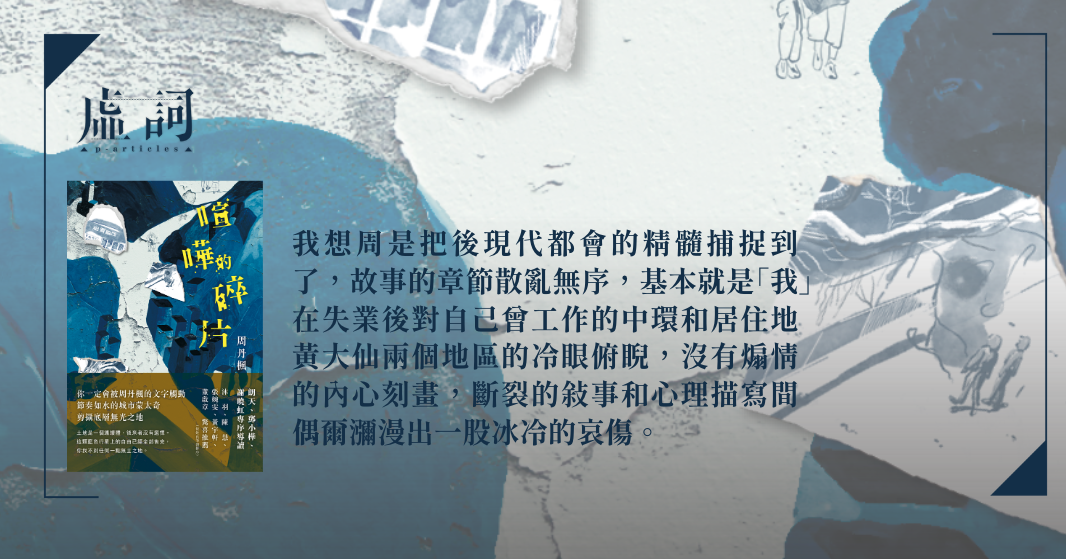

無業卡夫卡:《喧嘩的碎片》中的自chur文化和過剩現象

書評 | by 鄧皓天 | 2024-04-30

鄧皓天讀完周丹楓的《喧嘩的碎片》後,不禁把他和卡夫卡的樣貌聯繫起來,內裡的資本主義敘事和超現代化讓他想起韓炳哲的《倦怠社會》,和馬克・歐傑的「過剩」都市現象。人們自覺信奉「勞者多得」的說法,就會形成一種「自chur文化」,人們抱著「敢搏就會贏」的心態,自然就會chur爆自己去達成不同成就,把無止境的工作和拼搏目標填滿日常生活,最終弄得心力交瘁,成了「倦怠社會」的一員,亦是周所描繪的那些幽邃無明的空洞心靈。

日常爐灶,文化人情——訪《小食部》作者鄒芷茵

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-03-06

飲食本是家常事,在網絡年代食評隨處可見。不過鄒芷茵所寫的飲食專欄,卻並非尋常可見的食評。本身從事文學研究,曾獲中文文學創作獎、青年文學獎,著有散文集《食字餐桌》,結合研究者和作家的雙重身份的鄒芷茵,在專欄中既寫飲食,同時將各色各樣的文學典故與歷史資料順手拈來,文藝光影穿插在粥粉麵飯之中,把一道家常便菜寫得五味紛陳。緩緩讀著她新近出版的散文集《小食部》,尤如喝下一碗老火湯般滋潤而營養豐富,非一般速食快餐可媲美。她笑說寫飲食文章與烹調同理,最重要的是用心。「不是隨便把食材放進鍋裡,不然每餐都是吃火鍋。」

《明周文化》出版三十年今迎來告別號 下期將與娛樂版合併 重返一書一冊模式

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-02-26

在《明周文化》第2882期的編者話中,總編輯林栢昌宣布從下期開始,《明周》將取消一書兩冊的模式,即Book A 娛樂版與Book B 文化版合併,然後以全新形象出版,結合《明周》網站、社交媒體和視頻平台的特色,帶來更多獨家內容。《明報周刊》自1995年以一書兩冊模式營運,《明周文化》出版三十年來提供時尚生活美學資訊,組成無數社會文化專題,消息傳出後大眾與文化界人士紛紛道不惜與感謝。

【亞洲讀劇節:尋找春天】——透視各地民眾的苦難與反抗

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-01-30

由亞洲民眾戲劇節協會與社區文化發展中心主辦的亞洲讀劇節,在1月29日起,為觀眾帶來新加坡、孟加拉、台灣、韓國、泰國、菲律賓、尼泊爾、印度八個國家和地區的優秀劇本。讓觀眾認識亞洲各地的編劇家和他們的作品。這次讀劇節以「尋找春天」為主題,讓觀眾從各地劇本之中,了解亞洲各地的歷史和編劇家們關心的課題,透視別國民眾的苦難與反抗,與各地人民一起在嚴冬之中,尋找春天。

文化博物館或免「殺館」並將改成「流行文化館」 朱少璋:轉型構想名不正言不順 李展鵬:任何文化都應有好的展示空間

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-01-19

去年12月6日,文化體育及旅遊局向立法會提交文件,建議將尖沙咀科學館改建為「國家發展成就館」,沙田文化博物館則讓址給科學館重置。消息一出,隨即引起社會爭議,直至近日(1月15日)《明報》專欄聞風筆動引述知情人士透露事情最新進展,指一輪擾攘過後,文化博物館如取得「免死金牌」,將逃過「殺館」命運,政府亦考慮將其重組為「流行文化館」,建議把現時文化博物館內6個常設展覽中的趙少昂藝術館、徐展堂中國藝術館以及兒童探知館遷到其他博物館,只保留現時正在展出的李小龍、梅艷芳專題展,以及金庸館、粵劇文物館、瞧潮香港60+;同時考慮將「國家發展成就館」建於中環展城館作為臨時展館。

膜拜「學神」的校園文化,會埋下多少挫敗與憤恨?

書評 | by 楊鎮宇 | 2024-01-18

「怪獸家長」育成學霸小孩,並非香港的獨有現象,但天外有天,中國學生的階級極為分明,竟有「學神」之稱。遙看台灣的楊鎮宇評《學神》,審視北京菁英高中生的「地位體系」,以及他們在求學時代培養的技能如何有助於日後的職場發展,背後涉及到教育階層化、菁英研究、中國發展等研究領域的認識,楊鎮宇因而帶出台灣人為何需要認識中國「學神」的問題,香港又未嘗不可從中借鑒,反思家庭、教育與社會的關係。

【新書】《香江飛鴻——黃飛鴻傳奇與嶺南文化》〈一九四九年黃飛鴻電影首映〉

其他 | by 張彧 | 2024-01-04

在香港,黃飛鴻的名字幾乎無人不識,這與自1949年以來上映了逾百部以黃飛鴻為題材的電影不無關係,但他於1925年病逝後,沒有留下任何個人遺物,僅靠後人流傳其傳奇故事。《香江飛鴻——黃飛鴻傳奇與嶺南文化》透過文字和黃飛鴻相關紙本藏品,包括書籍、電影特刊、戲橋、相片等,分六個章節,將黃飛鴻傳奇的誕生、傳承和演化過程,一一呈現。

【2023・回顧】寒冬中逆風而行——2023香港文化大事回顧

現象 | by 虛詞編輯部 | 2024-01-02

2023年的復常與夜繽紛,有沒有為香港文化界帶來歡喜豐收的一年呢?用易經卦象而言,或者近於「或躍在淵」。年末沙田文化博物館或殺館之消息,再回顧2023年文化界大事新聞,不禁令人唏噓。年初紀錄片《給十九歲的我》的爭議,引發公眾激烈討論;與此同時,「四字電影」發圍,香港電影業彷似迎來新的生機,然而鮮浪潮等各位培育電影新秀的平台卻面對電檢刪剪問題。今年出現文藝工作香港未能入境香港的新聞,為歷來最多。另一方面,復常通關後港人紛紛北上外遊,嚴重打擊本地餐飲及零售業,包括書業生意也大幅下滑。過去幾年逆巿景氣的香港獨立書店業也屢受打擊,不排除未來將有結業潮;加上香港文學館的撞名爭議,香港文化未來前景頗有如履薄冰之情。然而,今年文化界也有值得慶賀之事,許鞍華拍攝紀錄片《詩》,首次把香港詩人帶到大銀幕;梁朝偉榮獲威尼斯終身成就獎也帶來沖喜效果,而今年衝擊娛樂圈的AI尹光及ChatGPT,也引起科技與藝術的創作討論。未來不可預期,唯有繼續自強,支持並珍惜本地文化創作,讓我們在逆風中同行。

文化博物館或殺館讓址給科學館 科學館原址建國家發展和成就專館 巿民及文化界人士關心藏品去向

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-12-12

早前《施政報告》提出設立兩所博物館介紹國家和抗爭歷史,除了把現時的「香港海防博物館」改設為「香港抗戰及海防博物館」外,昨日(6日)文化體育及旅遊局向立法會提交文件,建議將自1991年啟用至今、位於尖沙咀的科學館改建成介紹國家發展和成就的博物館,涵蓋國家歷史、政治、經濟發展和文化,深化市民對國家和國情的認識。而科學館將於沙田文化博物館重置,香港文化博物館現有藏品將在其他博物館重新整合和重置,即2000年正式開放的香港文化博物館將會消失,不復存在。

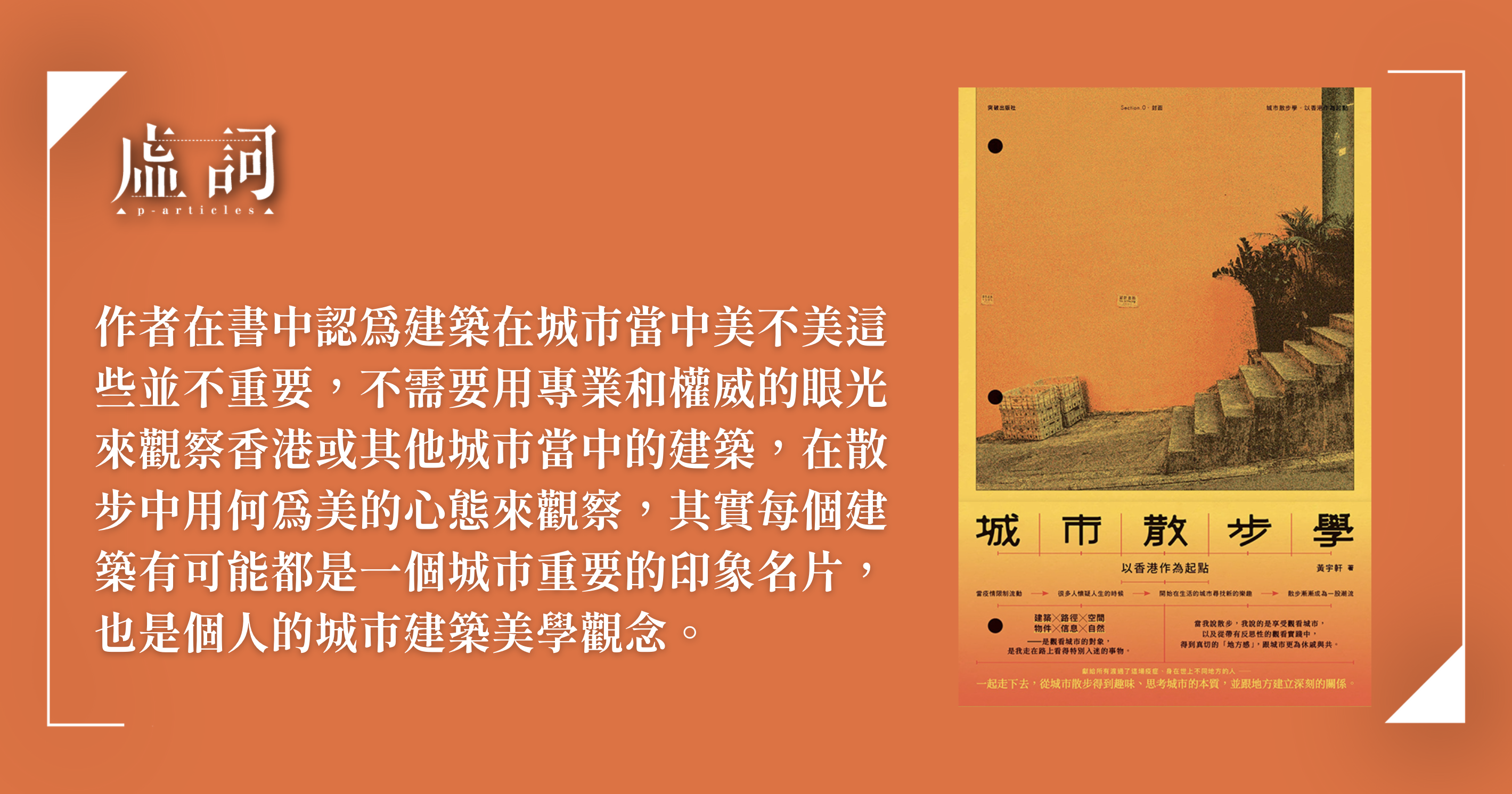

從散步學認識香港與其他城市之間的文化探討和聯想——《城市散步學》讀後感

書評 | by 峰光瑰 | 2023-12-05

我喜歡書中提及到香港都市當中的塗鴉和深井這個鵝的地標,深井這個鵝的地標讓我想起了新會睦州的黃沙蜆地標,金黃色的黃沙蜆地標設計顯得非常有金屬味道,整體有點財俗氣,但在書中看到深井這個鵝的地標還顯得有點綫條美學典雅之處,這兩者同是鄉郊特產地標在美學角度的對比來說,可以反映出香港和內地的城市審美文化差異,這種差異更好地瞭解一個城市如何優雅地表達其獨特美學信息。最近香港塗鴉最出眾者是松島安,他那幾首玩世不恭的鹹濕粵語詩讓每個城市散步觀察者引俊不禁,但論字體的美感還是九龍皇帝優勝于松島安。他們的文字塗鴉讓我想起內地的公廁塗鴉,這些塗鴉當中夾雜著一些不良廣告信息,或許在香港某個偏僻的公廁也有同類的廣告信息,但無形中成為城市之間共同的次文化表達,這點還是讓我會心一笑。

【藝文在線等】第八集:西西玩嘢夜唔夜

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-28

紀念一個作家最好的方法,就是繼續讀她的書。西西在〈肥土鎮灰闌記〉中的政治寓言,如何書寫我城身分危機?患癌後遺症導致右手漸漸失靈,無阻她用左手寫成《看房子》、《我的喬治亞》、《縫熊志》、《欽天監》等作品,寓創作於遊戲,在不同藝術之間跨界遊走。星期三晚11點,繼續與 #黃念欣 教授、主持小樺、Emily一起暢談西西作品的遊戲性與跨界!

【藝文在線等】第七集:今晚西西夜唔夜

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-28

「我覺得生命既不可愛,也不見得不可愛,一朵花,就算只開一個短短的早晨,也沒有甚麼不好。」紀念一個作家最好的方法,就是繼續讀她的書。西西在2022年12月18日辭世,今集「藝文在線等」請來黃念欣 教授,與主持小樺、Emily一起討論西西近70年的寫作生涯,懷緬這位我城重要的作家。

文學製造了我們的相遇——鍾玲玲、鍾曉陽《雲雀與夜鶯》新書對談紀錄

報導 | by 王瀚樑 | 2023-07-28

鍾玲玲與鍾曉陽,二人都是香港的傳奇女作家,不過寫作風格迥異。鍾曉陽的筆觸細膩動人,其作品在中學教科書中,為人所必讀。鍾玲玲則自言是小眾作家,其文字充滿哲思與實驗色彩。而她們同樣曾沉潛二十年,直至近年又各自重寫舊作。今年她們合寫了一本新書——《雲雀與夜鶯》,透過對話、書信和小說文本,以各自的文字凝練走過的時光,私語她們在寫作路上的心跡。

【藝文在線等】第六集:長江古義人夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

在1994年獲得諾貝爾文學獎後,大江健三郎依然勤於寫作,其摯友伊丹十三的離世,激發他寫出《奇怪的二人配》三部曲,令他的文學達至新的高度。「藝文在線等」今個星期繼續有作家 #董啟章,與主持卓然、Emily,和大家導讀這位知識份子型作家的作品。

【藝文在線等】第五集:大江健三郎夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-28

諾貝爾文學獎得主、日本作家大江健三郎近月離世,作家董啟章自言大江是他最崇敬、影響他最深遠的當代作家。「藝文在線等」一連兩集,請來董生與主持卓然、Emily暢談大江這位受人景仰,出名難讀的知識份子型作家,並探討其作品在時代當下的意義。

【藝文在線等】第四集:今晚主題曲夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

「浪奔,浪流~做隻普通的馬仔~萬水千山縱橫~小丸子又有心事~⋯⋯」上星期討論廣東歌大家也意猶未盡,今集用文學角度講講陪伴大家成長的劇集/卡通片主題曲!究竟主題曲如何團結香港人,又如何塑造我們的共同文化身份?今晚11點,聽聽主持卓然、小樺、紫翹的講法~

【藝文在線等】第三集:今晚歌詞夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

粵語歌作為香港流行文化重要的一部分,究竟歌詞能否當作文學研究的文本去理解?歌詞作為文本具文學性 嗎?今晚11點,聽聽主持卓然、小樺,加上新主持——文學館打雜王紫翹 ,一同討論香港歌詞研究!

【書展開幕】中小型出版社大減 獨立書店體制內外各尋出路

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-07-21

第三十三屆香港書展周三(19日)於灣仔會展開幕,是自疫情復常後首個書展,主辦方貿發局預計入場人次會比往年多。今年書展有更多內地展商參展,反之中小型出版社則蹤跡難尋。不過也有書店於今年首次參展,期望令讀者可在書展中發掘獨立出版書籍。而在書展以外,亦有獨立書店及出版商自行舉辦「小型出版銷售場」,為讀者提供接觸本地出版的另類選擇。

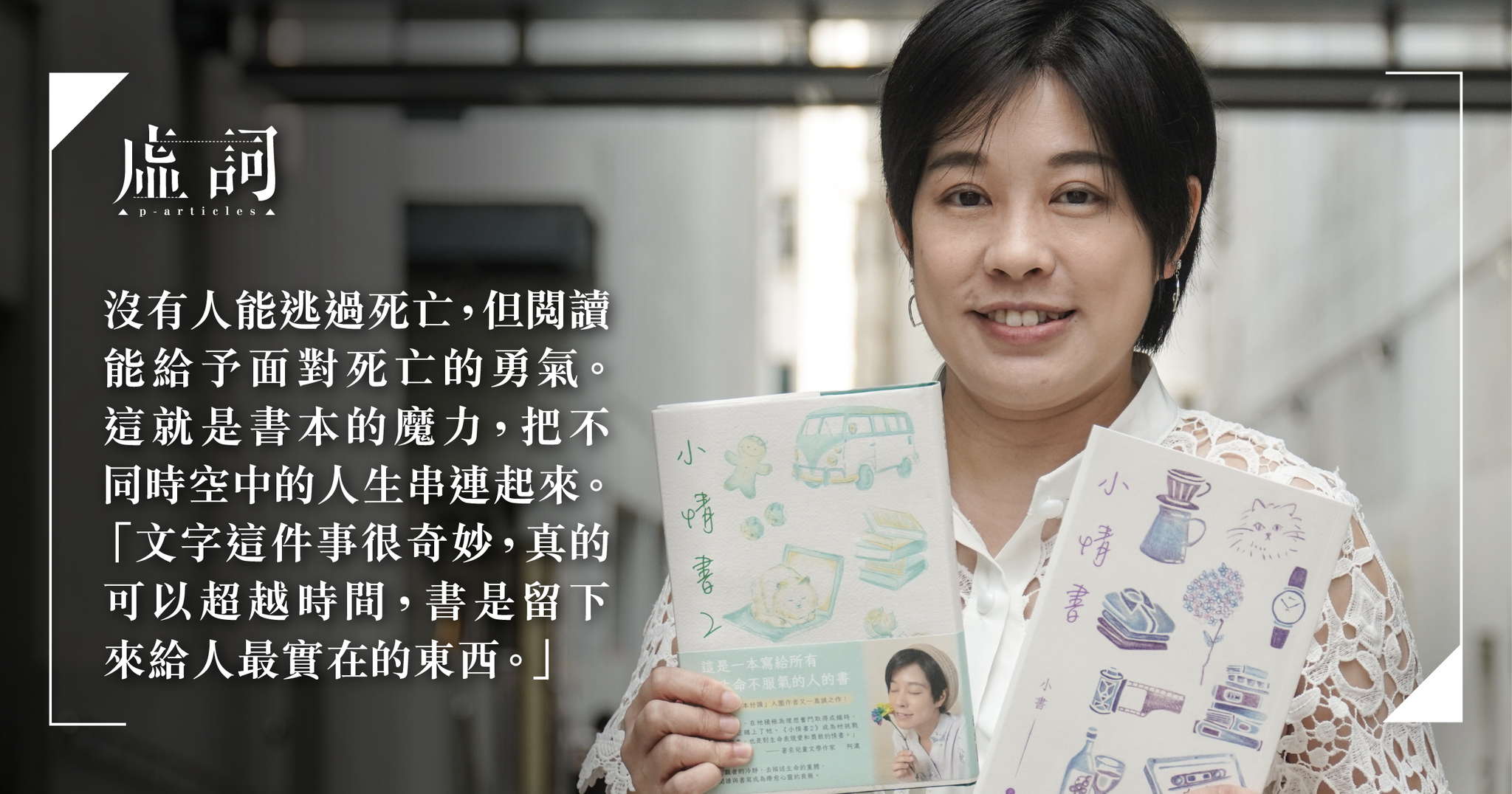

訪患癌作家小書——「閱讀拯救了我」

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-07-20

死亡是一場可以預知的意外,每個人都無法避免,但當它出現之際,卻總是令人猝不及防、措手不及。兩年前,小書出版了她的首本散文集,在鬧市之中開辦了書店「小書舍」,獲邀請在電台節目中說書,一下子實現了三個夢想,能做着一切與書相關的工作,她覺得自己是個幸運兒。但就在這一年,她患上了骨癌。在病榻之中,她繼續看書、寫書。她說,是閱讀拯救了她。「當我獨自一人的時候,書本和文字是我最大的安慰」。

【文藝Follow Me】為電影造世界的幕後功臣 張西美談「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-06-03

香港文化博物館近期舉辦「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」,策展人之一有著名服裝指導張西美。張西美原本修讀時裝設計,畢業後曾做過時裝設計的工作,後來在同學介紹下入行做電影服裝,「以前都是根據明星買名牌,我不喜歡,所以做古裝,古裝沒有名牌。」她第一套參與的電影便是徐克和胡金銓導演的《笑傲江湖》,「我覺得做古裝可以發揮多一點自己的想法。」

誠品24小時書店進駐松菸 延續不打烊書店文化

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-05-05

台灣誠品自1999年開辦「24小時書店」以來,廣受書迷、夜貓子的熱愛,也成為誠品書店的最大特色,令誠品書店在國際揚名。現時24小時營業的誠品信義店將於今年底租約期滿,外界一直關注是否還會有下一家24小時書店。誠品董事長吳旻潔5月4日宣佈,誠品下間24小時書店會進駐松菸。松菸店亦將大幅改裝,圖書量擴增3倍至超過10萬種,以大片落地窗引接松菸園區的天光綠意,打造成一家「看得見天空晨昏雲影」的24小時書店。吳旻潔更承諾,「只要我活著還經營誠品,誠品就一定會有不打烊書店」。

回應金像獎風波及機制爭議——訪新晉導演、業界代表、文化評論人

專訪 | by 虛詞編輯部 | 2023-04-25

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮可能是歷來賽果最受外界質疑的一屆。新一代電影以過半數提名,撐起了半張提名名單,惟最終得獎比例卻相對少,引來坊間質疑:到底金像獎有否真心希望扶持新人、推動世代交替?再加上《給十九歲的我》獲最佳電影的爭議,更增加了外界對金像獎機制的質疑。網絡狠批者眾,但真正在做電影的人怎麼看,到底新世代電影如何能夠有更多支持和機會、機制能否更開放和公平,這些問題都需要具體而切實地談論,也需要業內人士的真誠回應。

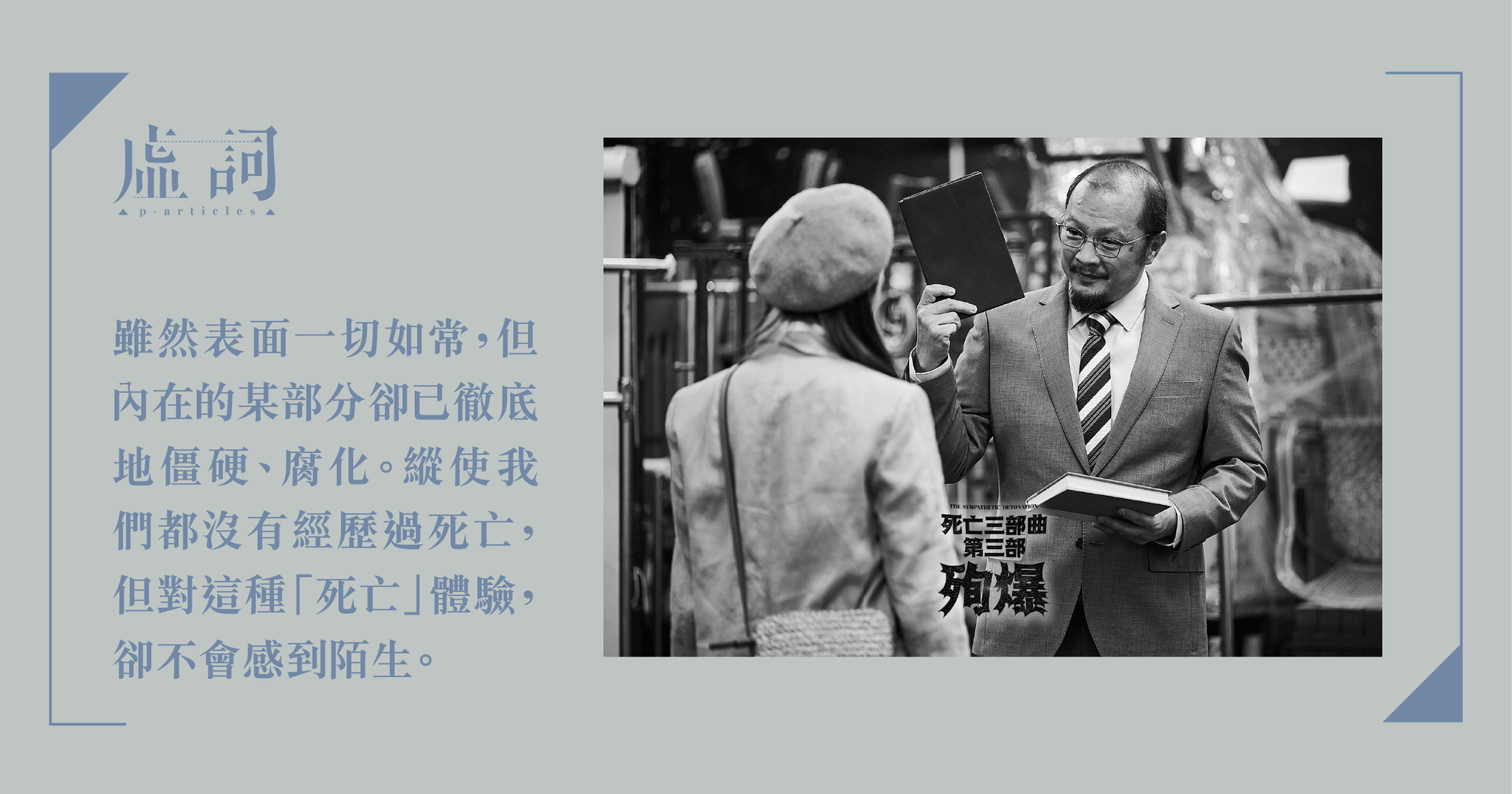

死亡三部曲終章《殉爆》 如果命運能選擇?

劇評 | by 虛詞編輯部 | 2023-04-20

生命誠可貴,但若有一種更崇高的理念,是否值得為之犧牲性命?7A班戲劇組藝術總監一休(梁承謙)坦言自小恐懼死亡,因為害怕看到一個生命由存在變成消失。一休發現死亡是如此難以面對、消化,於是將恐懼轉化為藝術,以戲劇去探討死亡是怎麼一回事。繼2002年創作了《想死》、2007年推出姊妹作《大笑喪》之後,事隔21年後,死亡三部曲迎來最終章《殉爆》。一休依然透過戲劇,與觀眾談生論死,詰問死亡的意義。

玩一場囍事,舞出關係支點——自由舞2023:訪梅卓燕、陳建文《囍 — 紅色的承諾》

專訪 | by 鄧小樺、陳芷盈 | 2023-04-13

故《囍》以三條主線切入婚嫁的不同面向,主線一把港粵婚嫁儀式袪魅,一一轉化成舞蹈重現,主線二加入了舊時圍村的哭嫁歌揭穿悲涼本質,主線三則以《帝女花》借古諷今。當中第二主線尤其令人心傷,原來在六十年代以前,香港仍流行著哭嫁儀式,在新娘出嫁前一晚,新娘會睡在一張「攤屍蓆」,一群姊妹就圍著她唱歌哭別,一直到新娘快要到達男家才止住哭聲,此時新娘便要把「愁巾」(3x3吋的小方巾)丟下,意指放下舊事,換上新身份。梅卓燕指,「我覺得哭嫁歌就像心理治療。在盲婚啞嫁的年代,為免同姓近婚,新娘會嫁到遠方,窮人家更如同賣女,所以真是生離死別,一別就是一生,哭嫁根本是人之常情。」

【文藝Follow Me】從飲食男女到飲食書店 「字字研究所」呂嘉俊:食物不是機器

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-02-18

富德樓一樓的「字字研究所」是一間書店,也是出版社,特別的是書店琳瑯滿目都是關於飲食的書籍,《香港人食香港菜》、《圖解香港燒賣》、《壽司之神:小野二郎的米其林精神:執著、堅持、精進》。負責人呂嘉俊說他本來只想開間普通書店,直至有次「七分一書店」店長James對他說:「不如你做飲食書店,全香港沒有飲食書店,而你最熟悉飲食。」讓他下定決心在2021年6月開了「字字研究所」。

【2022・回顧】窄路中尋生機:2022香港文化大事回顧

現象 | by 虛詞編輯部 | 2023-01-04

身處壞時代裡,2022年沒有比往年過得更好,每天等候著我們的,仍是一堆接一堆的壞消息。不同社會與文化大事,固然牽動著我們的內心,多名重要作家的離逝,更讓人感覺無比惋惜。踏入後疫情的年代,大環境依舊充滿不確定性,猶幸去年仍見本地電影在票房屢創佳績,文壇後起之秀亦在大舞台發光發亮,離散年代的新媒體也無懼傳媒寒冬,嘗試開拓海外戰線,縱然前路滿佈困阻,狹窄而難行,文藝界同路人仍在各自的崗位上,繼續努力尋找出口,守護每片值得堅持的陣地。

【已讀不回 S2 #40】美斯捧盃、麗英大悲咒、衍仁擤鼻涕、Sarah校園生活、KY離別感言|已讀不回Book Channel終極花絮!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-12-23

Book Channel 第二季經已全部播映完畢,過去幾個月嘅嘉賓,包括世界級生態攝影師 Samson 蘇毅雄、金馬獎得主黃衍仁、歌手、演員麗英、「牛下女車神」李慧詩,將 Book Channel 推向世界級嘅高度,多謝大家!聽晚11點,睇埋我哋最後一條終極花絮! 金馬獎得主黃衍仁離港得獎前訪問曝光!麗英 分享入行心得!即睇Book Channel終極花絮!

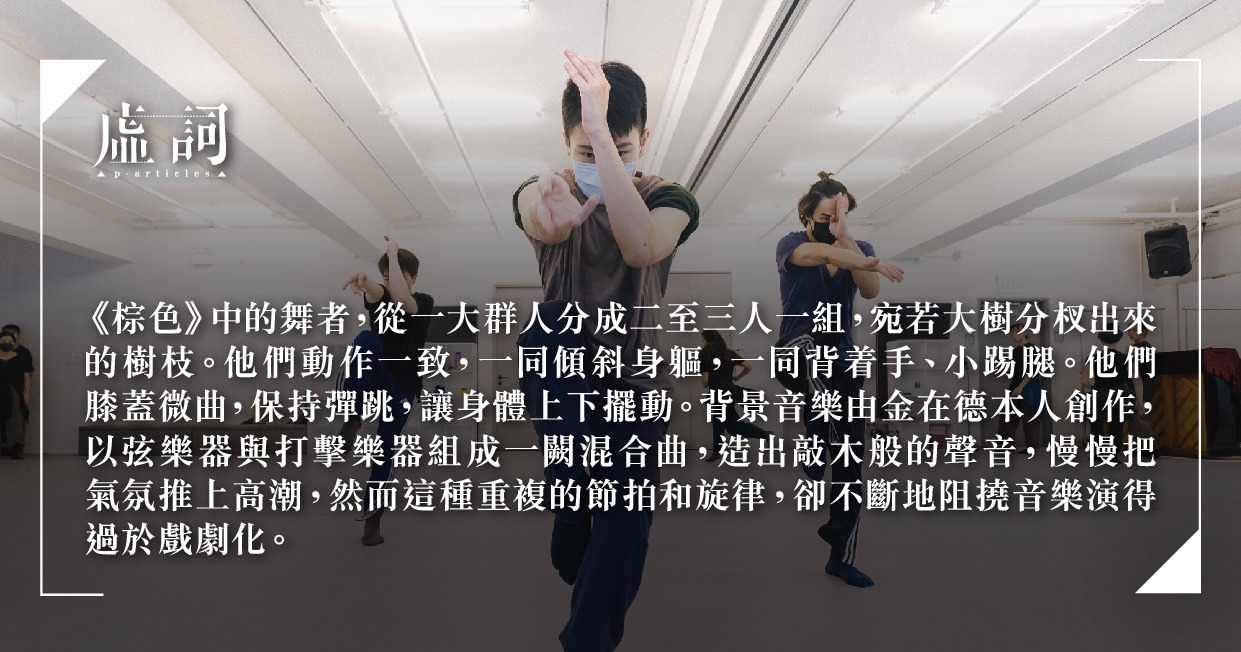

金在德的《棕色》、反本質主義與當代跨文化舞蹈

劇評 | by 尹水蓮 | 2022-12-19

城市當代舞蹈團即將上演《棕色》一劇,尹水蓮教授形容,劇中的舞者,宛若大樹分杈出來的樹枝。他們動作一致,一同傾斜身軀,一同背着手、小踢腿。他們膝蓋微曲,保持彈跳,讓身體上下擺動。背景音樂由金在德本人創作,以弦樂器與打擊樂器組成一闕混合曲,造出敲木般的聲音,慢慢把氣氛推上高潮,然而這種重複的節拍和旋律,卻不斷地阻撓音樂演得過於戲劇化。作品有部份元素來自傳統音樂和舞蹈,像韓國的巫俗舞salpuri的步法以及小鼓舞chaesangsogochum中的反覆彈跳,而聲音則近似牙箏ajaeng(七弦低音樂器)和韓國傳統鼓buk。

【已讀不回 S2 #39】李慧詩|集氣!一起修復殘缺的我城:石井朋彥《回憶修理工廠》

已讀不回 | by 李慧詩 | 2022-12-18

Book Channel 最後一位嘉賓,將會介紹今季(希望唔係最後一季)嘅最後一本書——今集繼續有請「牛下女車神」 Sarah 李慧詩介紹吉卜力 動畫製作人石井朋彥《回憶修理工廠》!

【已讀不回 S2 #38】李慧詩|踩單車、讀文學我全都要!:村上春樹《關於跑步我想說的其實是…》

已讀不回 | by 李慧詩 | 2022-12-10

Book Channel進入本季完結最後倒數,有請今個禮拜世界級壓軸嘉賓——牛下女車神——Sarah李慧詩同我哋講村上春樹《關於跑步我想說的其實是…》!!!!!!

【已讀不回 S2 #37】麗英|少女の樂與怒!:kakifly《K-ON!輕音部》

已讀不回 | by 麗英 | 2022-12-04

今個星期麗英繼續同我哋深入佢嘅宅女本源,並帶來一套空氣系 經典作品——《K-ON!輕音部》,敬請期待!

已讀即回:不信則無!信則有Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-11-26

又嚟到月尾,今次 Book Channel Live 以想像為題,請到劉學成同埋黃詠詩,講下創作心得,又講下文藝界撞鬼事件!!!!!!!!

【已讀不回 S2 #36】麗英|乘着風傾聽誰故事:雪乃紗衣《彩雲國物語》

已讀不回 | by 麗英 | 2022-11-20

雖然麗英而家已經成為一位演員、歌手,但係佢並冇忘記到身為一位腐女嘅初心!今集已讀不回Book Channel,聽佢介紹《彩雲國物語》!

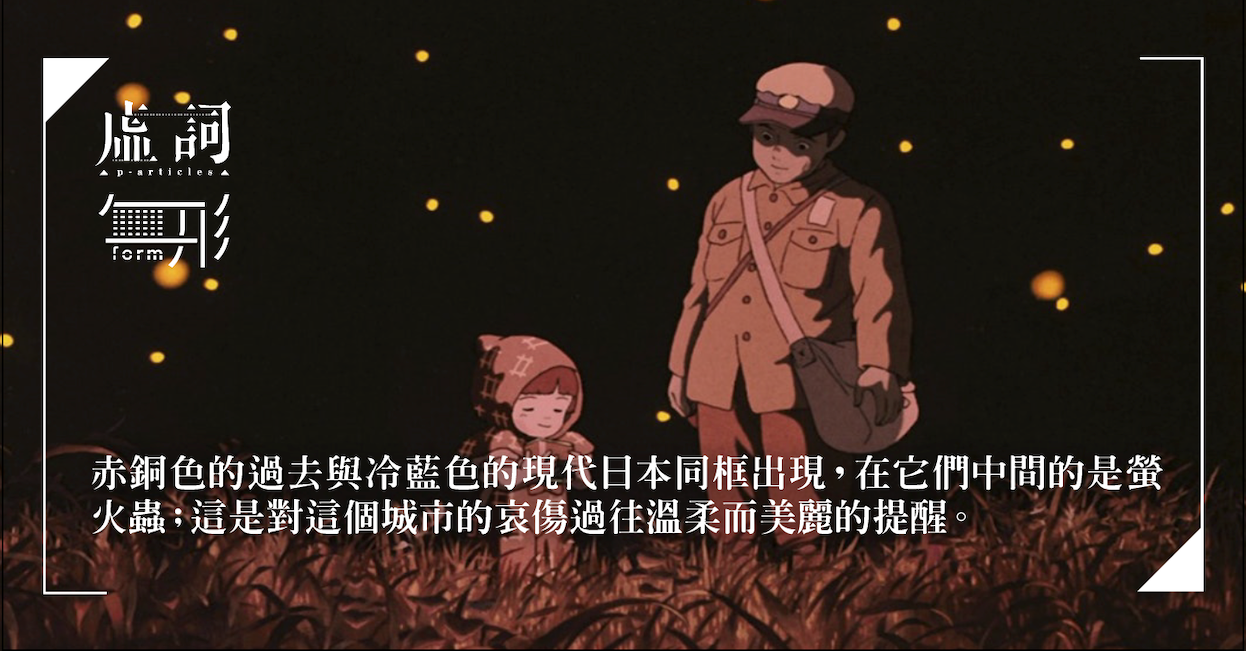

【新書】《吉卜力電影完全指南》:螢火蟲之墓

影評 | by 黑體文化 | 2022-10-31

黑體文化最近出版的新書《吉卜力電影完全指南》,回顧吉卜力每一部長片,搭配大量精美劇照與海報、創意團隊與工作室的照片,帶領讀者進入吉卜力的魔法世界,《螢火蟲之墓》揭露了青少年清太如何帶著年幼的妹妹節子,度過戰爭的恐怖及戰後地獄般的日子,不論就動畫還是故事而言都屬上乘藝術;同時它也是有史以來極為悲傷的電影之一。

酷兒文學圖書館首度登陸香港 本地文化人:「城市需要多一點這樣的浪漫pop-up」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-10-31

繼英國、美國和台北後,「酷兒文學圖書館」(Aesop Queer Library)終於首度登陸香港,活動期間精選45本橫跨小說、非小說及詩集等不同類別的作品,以書取代店內產品作陳列,讓大眾接觸來自本地、亞洲與世界各地的LGBTQIA+ 作家與盟友的作品,共同經歷酷兒文學的歷史演變。

已讀即回:動物矛盾大對決!Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-10-30

五夜講場返嚟喇!文學放得開 x 真係好科學跨界合作,有作家張婉雯、Karen博士上嚟Book Channel開Live,加埋黃嘉瀛(KY),三個一齊講下動物話題之矛盾大對決!

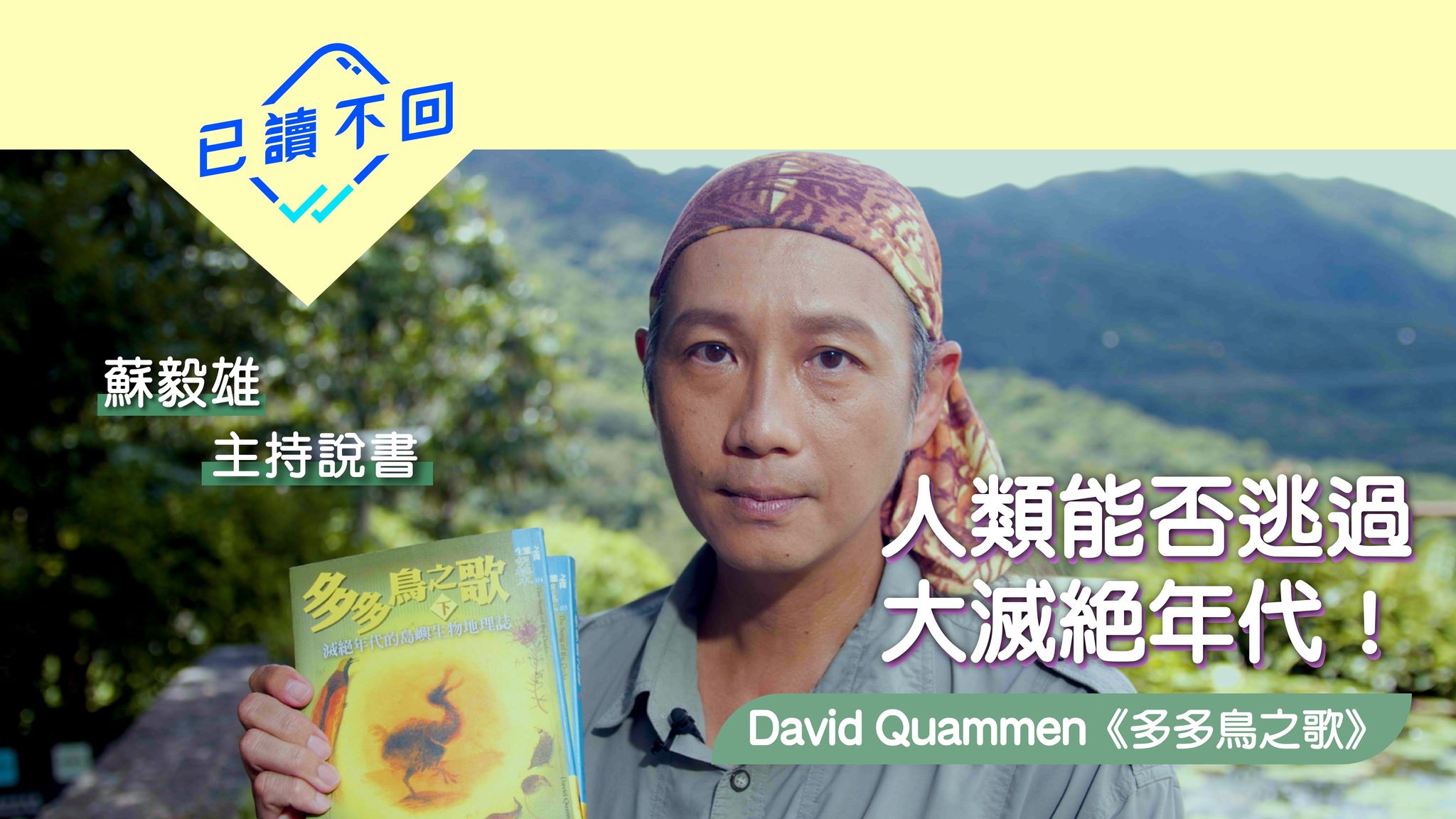

【已讀不回 S2 #33】蘇毅雄Samson|天災滅絕真攬炒:David Quammen《多多鳥之歌》

已讀不回 | by 蘇毅雄 | 2022-10-21

自然學家逵曼(David Quammen)指出,多多鳥可能是第一種由於直接人為干預而絕種的生物,他以此為引子,探討日益嚴重的生態系統破壞問題,並寫成此書⋯⋯今集已讀不回Book Channel,聽National Geographic攝影大賽評審、香港生態攝影第一人Samson 蘇毅雄介紹《多多鳥之歌》(The Song of the Dodo)!

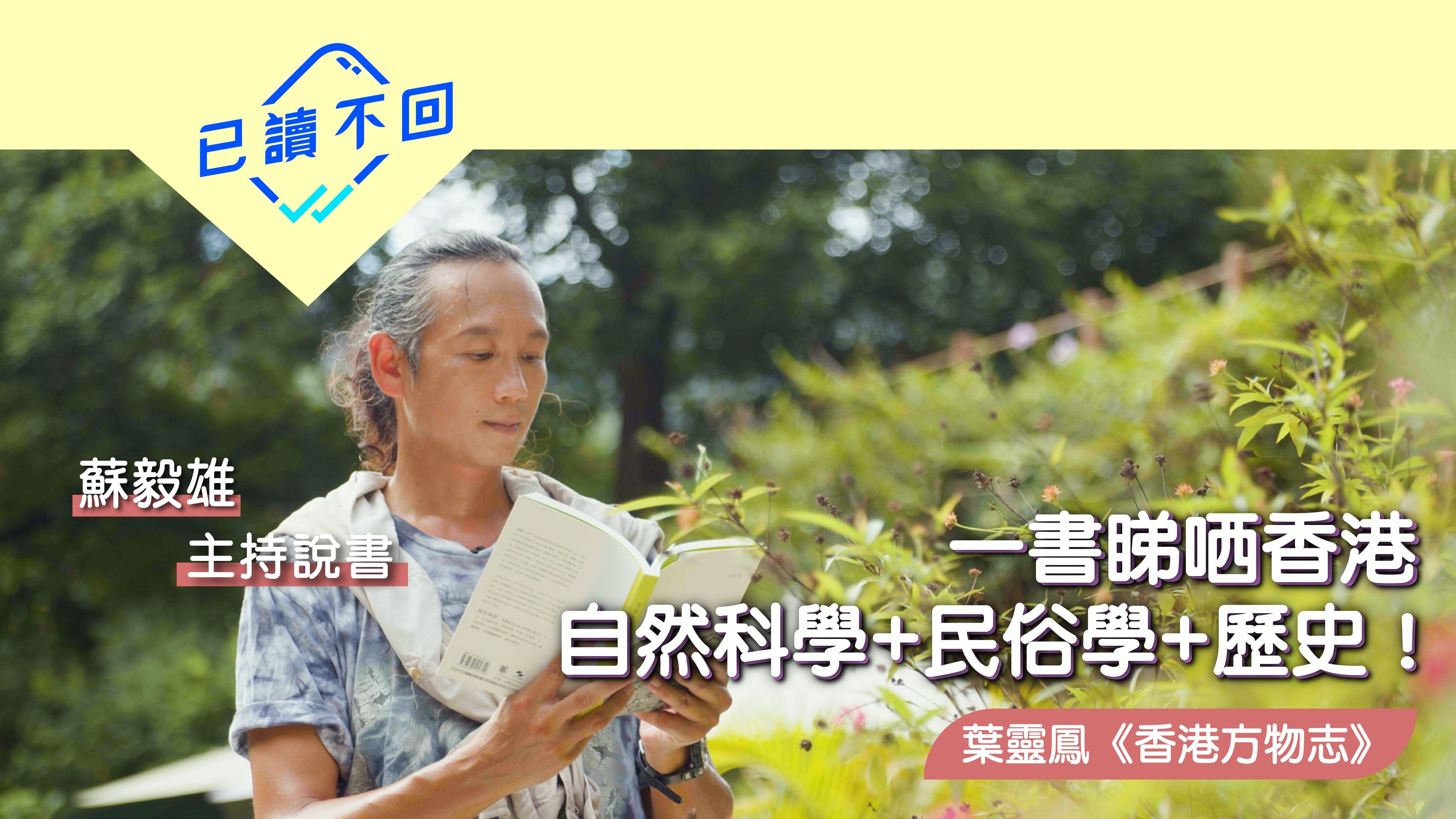

【已讀不回 S2 #32】蘇毅雄Samson|香港大自然的前世今生!:葉靈鳳《香港方物志》

已讀不回 | by 蘇毅雄 | 2022-10-16

自1938年從廣州南下,香港便成為作家葉靈鳳的第二故鄉。「香港在種種方面都是一個值得研究且充滿有趣的地方,不論你注意的是國際問題也好,中英關系也好,歷史考古也好,甚至草木蟲魚也好,香港這個地方都可以提供豐富的資料不使你失望。」因此,他寫出一系列有關香港的著作,今集已讀不回Book Channel,聽生態研究員、環境教育工作者Samson 蘇毅雄介紹《香港方物志》。

【已讀不回 S2 #31】蘇毅雄Samson|香港郊遊遊!:香樂思《野外香港歲時記》

已讀不回 | by 蘇毅雄 | 2022-10-08

已故的學者香樂思(Geoffrey Herklots)很可能是香港有史以來最偉大的博物學家,其《野外香港歲時記》以「歲時記」方式記載香港四季的變化及動植物的品種,是香港生態環境、鄉村風俗、自然歷史等的重要記錄。今集已讀不回Book Channel,聽生態研究員、自然攝影師 Samson 蘇毅雄介紹這位香港歷史上的偉大人物。

【新書】《吉卜力電影完全指南》:千與千尋

影評 | by 黑體文化 | 2022-10-03

黑體文化最近出版的新書《吉卜力電影完全指南》,回顧吉卜力每一部長片,搭配大量精美劇照與海報、創意團隊與工作室的照片,帶領讀者進入吉卜力的魔法世界,《千與千尋》這部電影,正好展現了吉卜力擁有創造令人著迷的世界的獨特能力。

已讀即回:叫得「潮語」已經好唔「潮」 Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-09-30

咩話?!Francis李立峯話佢最鍾意嘅Youtuber係鄧小樺?!我哋決定俾佢上嚟Book Channel Live親自澄清下!同場仲會有世界新聞攝影比賽World Press Photo Witness得獎攝影師曾梓洋擔任嘉賓,一齊傾下網絡文化、memes、潮語、偶像、動漫、串流平台之類~~

【已讀不回 S2 #29】Francis 李立峯|此訊息已被屏蔽:Margaret Roberts《Censored》

已讀不回 | by 李立峯 | 2022-09-16

學者Margaret Roberts喺《Censored》詳細解釋咗審查嘅三種機制,第一種係「恐懼」,一個威權社會,會利用一啲模糊嘅法律、規條,令大家喺講某一種言論或者表達批評嘅時候有所顧忌。但Roberts指出,恐懼作為一種審查機制,其實有其局限。今集已讀不回Book Channel,聽李立峯主講Margaret Roberts《Censored》。

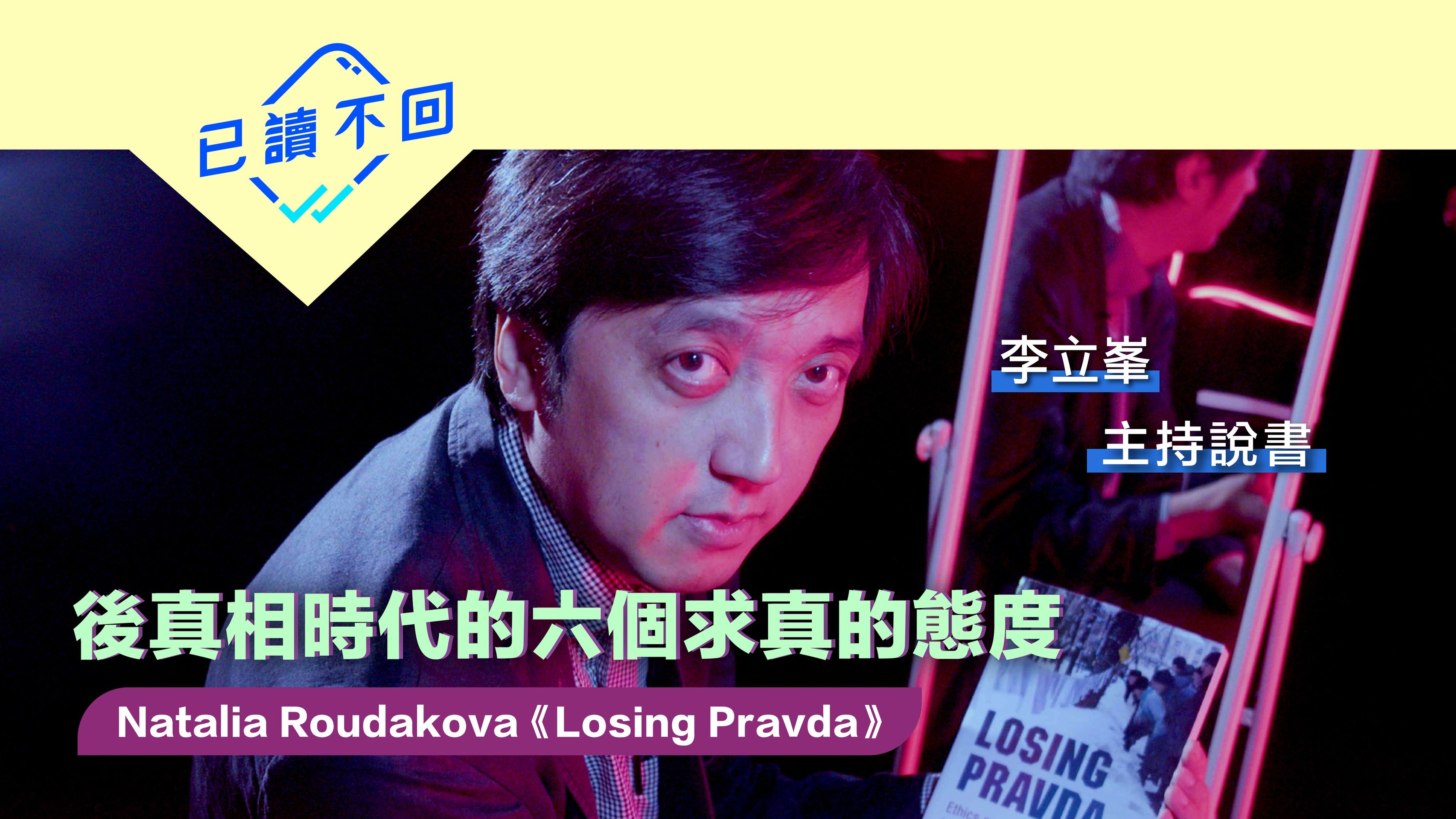

【已讀不回 S2 #28】Francis 李立峯|有圖無真相?:Natalia Roudakova《Losing Pravda》

已讀不回 | by 李立峯 | 2022-09-09

擁有權力嘅人愈發肆無忌憚,可以公然講大話冇後果;無權力者對公共討論失去希望,唔相信溝通能夠帶來任何意義⋯⋯我哋究竟點解會行到嚟呢一步?學者Natalia Roudakova寫咗《Losing Pravda》呢本書,直譯就係「失去真理」,並嘗試分析我哋所身處嘅後真相社會形成嘅原因。今集已讀不回Book Channel,聽聽專研政治傳播嘅Francis李立峯點講。

【已讀不回 S2 #27】Francis 李立峯|獨毒毒不如眾毒毒:Sherry Turkle《Alone Together》

已讀不回 | by 李立峯 | 2022-09-02

當傳播同溝通嘅科技日新月異,更先進嘅傳播科技,係唔係就帶嚟更好嘅傳播,更好嘅溝通?今時今日可以用通訊程式隨時免費視像對話,保持恒常嘅聯繫狀態,但人與人之間嘅關係 咪真係更加緊密呢?今集已讀不回Book Channel,請來李立峯同我哋一齊探討種種問題!

已讀即回:冇得去旅行做人仲有咩意義?!Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-08-26

聽完6號過去幾星期嘅分享,有冇人忍唔住手買咗機票去旅行?輕背包 Sherpas 嘅兩位成員 Sonya 同 Franky 早前上嚟Book Channel做Live,分享下呢兩年冇得去旅行嘅感想,同旅行嘅意義!

【已讀不回 S2 #26】6號@RubberBand|自由與牽絆之間:Judith Schalansky《寂寞島嶼》

已讀不回 | by 6號 | 2022-08-19

《寂寞島嶼》的作者Judith Schalansky成長於冷戰時期的東德,不能出境的她從小未曾有過旅行的經驗。地圖成為她探索世界的起點,通過觀察國家的版塊形狀,她幻想出當地不同的歷史故事。無法出境的我們,今集已讀不回Book Channel,不妨與Rubberband 6號 一起,跟著Schalansky在書海上航行。

【已讀不回 S2 #25】6號揭開拉丁美洲隱世秘史!:加萊亞諾《拉丁美洲:被切開的血管》

已讀不回 | by 6號 | 2022-08-12

6號 @RubberBand 對南美洲的愛,始於這本書──「困難時期,民主 成為反對國家安全的罪行⋯⋯我們這些剁人肉的機器是國際機器的一部分,全社會正在軍事化,非常時期成為永久的時期。」加萊亞諾以一個個小故事串連起歷史碎片,成就《拉丁美洲被切開的血管》這一部有關南美洲人文歷史的經典之作。

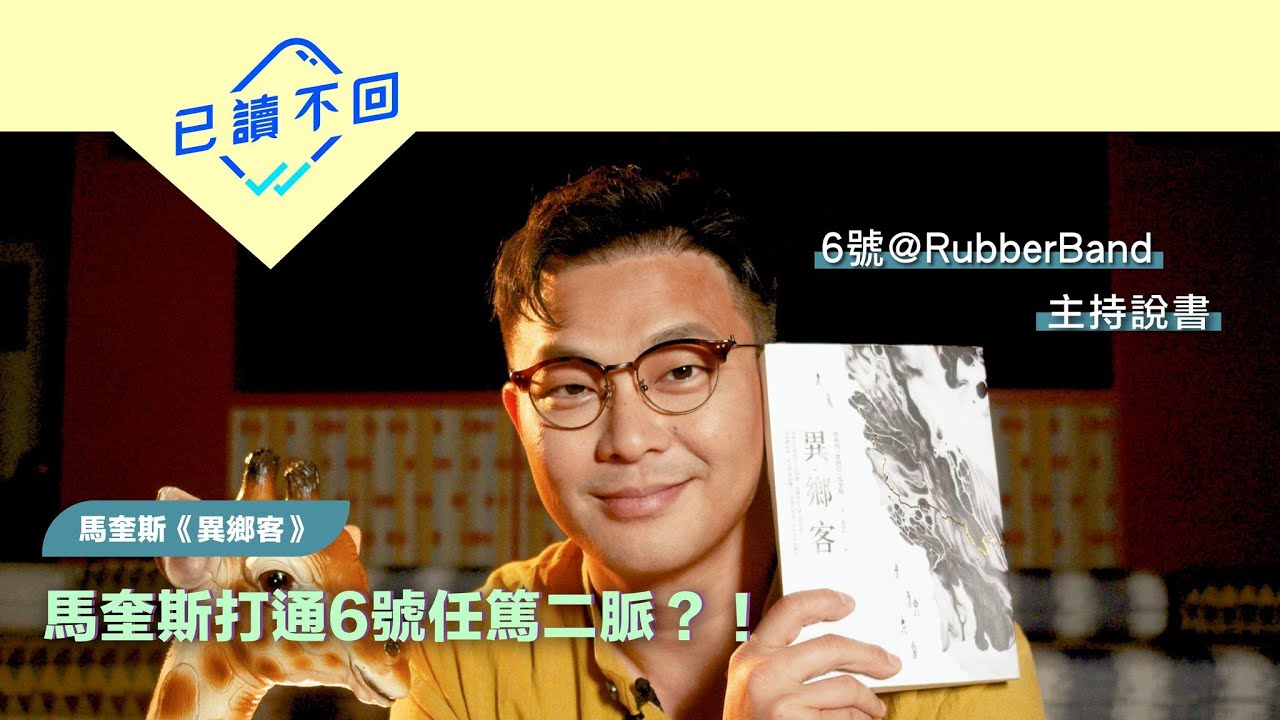

【已讀不回 S2 #24】6號|在異世界轉生成為…馬奎斯?!:馬奎斯《異鄉客》

已讀不回 | by 6號 | 2022-08-05

這些年間,很多人因各種原因離開香港。《#百年孤寂》的作者 #馬奎斯 早年因揭發政府醜聞,被逼離開出生地 #哥倫比亞。流落在 #異鄉,他寫下十二個有關 #流浪 的故事,成就了《#異鄉客》一書。今集聽6號@RubberBand主講《異鄉客》,探討我們 #旅行 的意義。

已讀即回:左手又係哲學 手背又係哲學 Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-07-29

中大哲學系兩大長髮型男──鹽叔(楊俊賢)、阿凡(王劍凡)──齊集Book Channel講哲學!今個sem reg唔到阿凡course嘅同學仔唔好走寶!

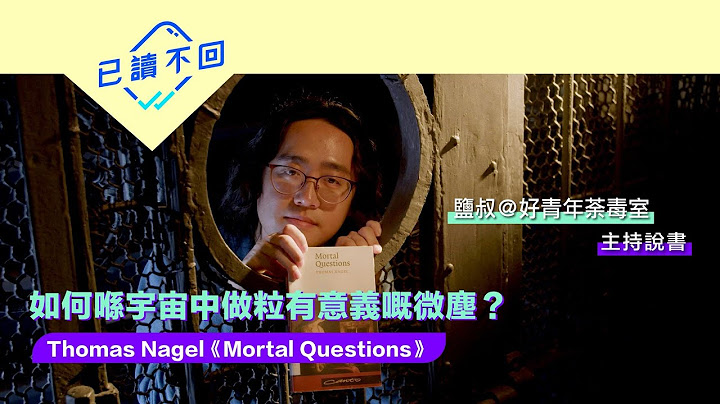

【已讀不回 S2 #22】鹽叔:生而為人,我很抱歉!:Thomas Nagel《Mortal Questions》

已讀不回 | by 鹽叔 | 2022-07-22

生而為人,我哋嘅人生究竟有冇意義?宇宙咁大,人生咁短暫,我哋嘅生命對世界似乎微不足道。既然最後注定歸於虛無,我哋做嘅嘢究竟有咩意義?以上嘅問題,#鹽叔 @好青年荼毒室 - 哲學部 將會為你一一解答。今集 #已讀不回BookChannel,由 #鹽叔 主講Thomas Nagel名作《Mortal Questions》,聽下佢點樣解答人生嘅荒謬!

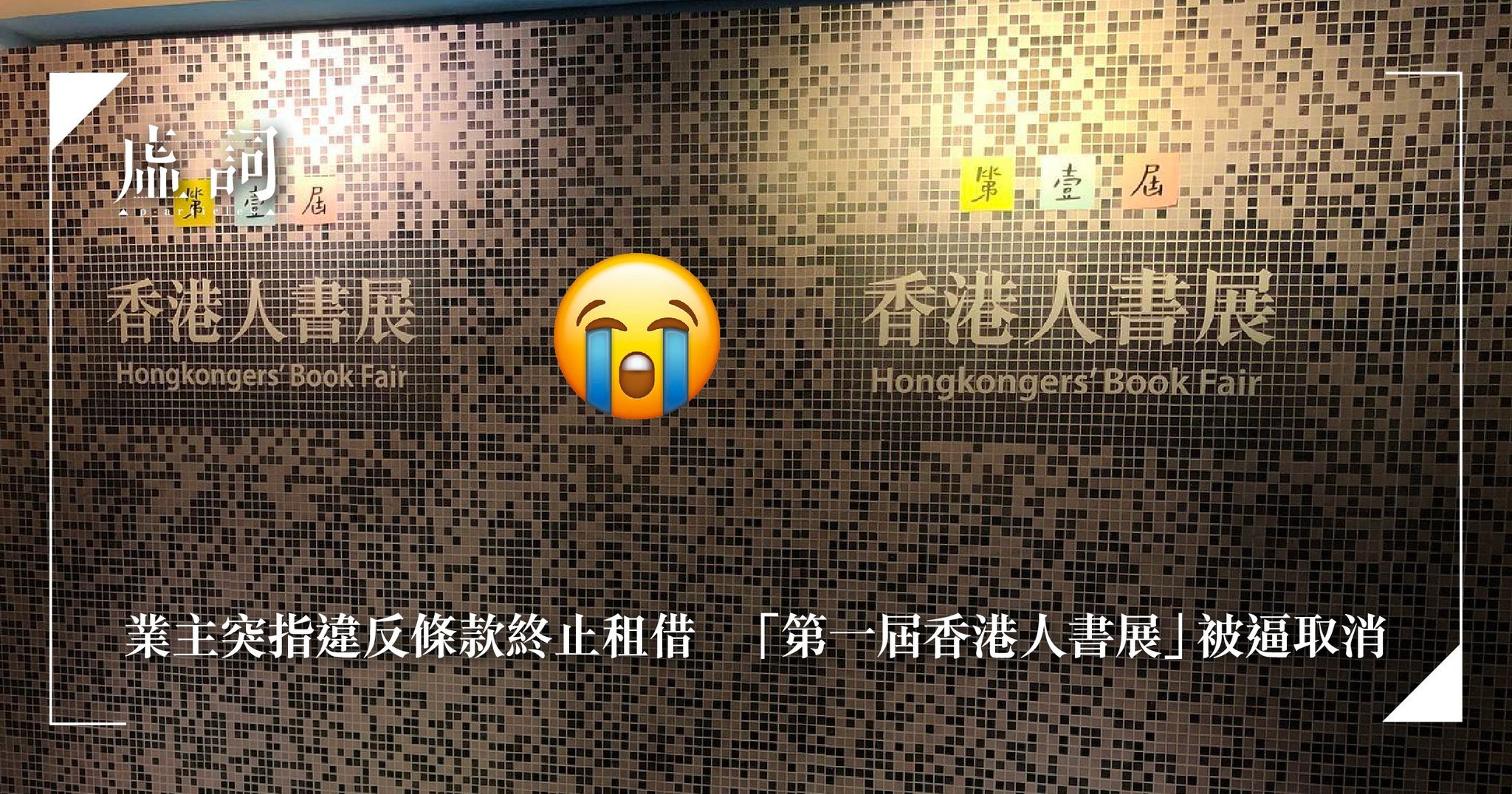

業主突指違反條款終止租借 「第一屆香港人書展」被迫取消

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-07-13

原定明天(14/7)開始在銅鑼灣Mall Plus商場舉行的「第一屆香港人書展」活動,主辦方之一、山道出版社負責人楊子俊表示,收到業主書面通知,指他們涉違反租約,須即時撤走場內所有物資,主辦單位宣佈「香港人書展」取消舉辦,並會保留民事追究權利,明早十時前再公布替代方案。

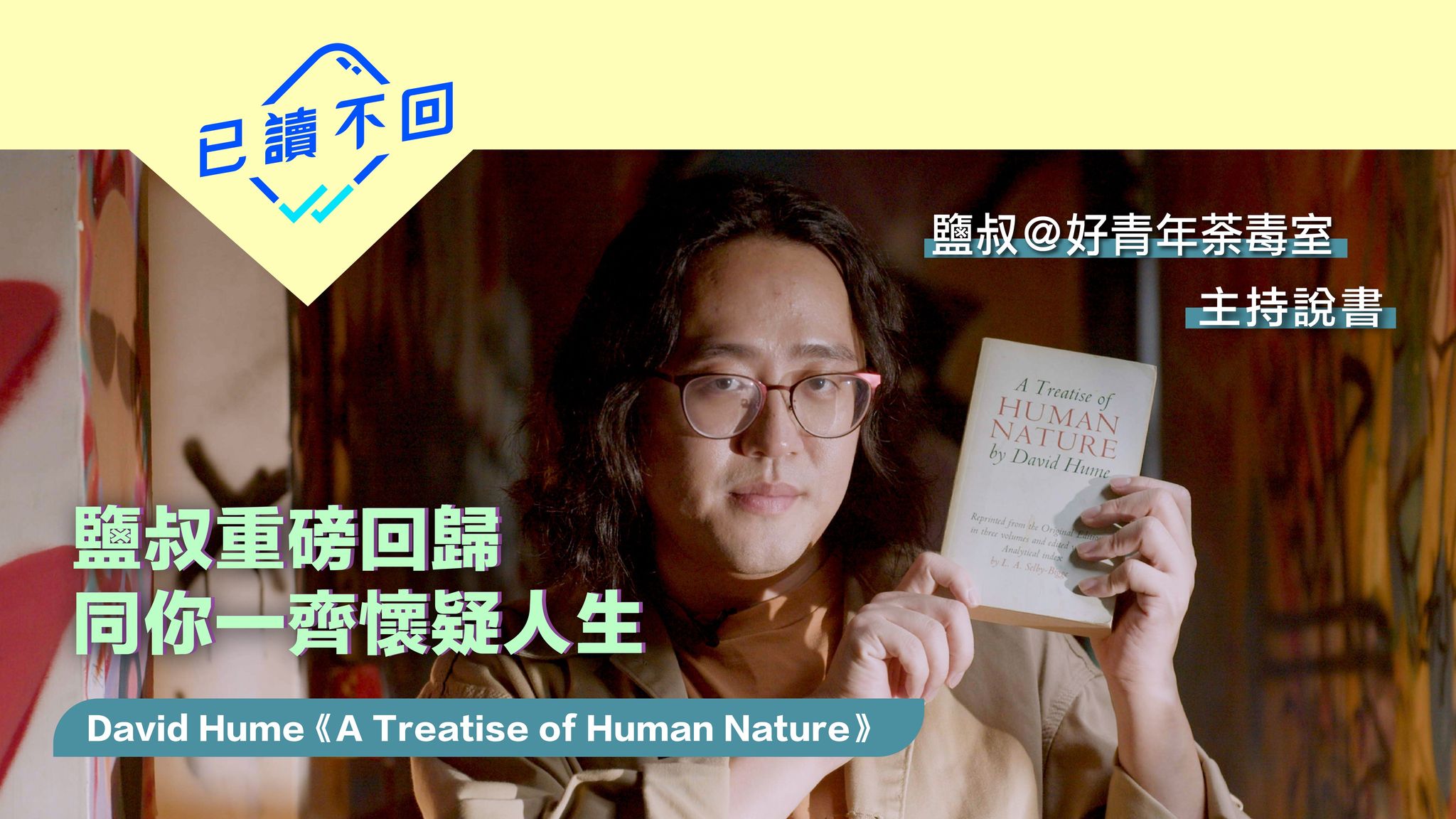

【已讀不回 S2 #21】鹽叔:做乜諗嘢咁理性?:David Hume《A Treatise of Human Nature》

已讀不回 | by 鹽叔 | 2022-07-08

雖然而家喺樂壇、娛樂圈、電影界都可以見到好青年荼毒室(哲學部)嘅身影,但好感謝佢哋冇忘記我哋虛室呢個小小嘅文學推廣頻道已讀不回BookChannel~今集有集有請鹽叔主講David Hume名作《A Treatise of Human Nature》!

已讀即回:將今晚今晚交給我…冶癒你心窩Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-06-30

「療癒」係現今好多人關注嘅課題,生活喺香港呢個城市,我哋可以點樣得到慰藉呢?黃嘉瀛、何潔泓,同埋《鐵行里》演員梁天尺同大家一齊探討!

【已讀不回 S2 #20】Luna串錯字、Willis好純情?已讀不回Book Channel嘉賓私下人品大揭秘!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-06-24

已讀不回BookChannel 絕密花絮曝光!前天文台助理台長梁榮武現身解釋,點解上星期落到水浸都仲係黃雨,Luna Is A Bep 同KY黃嘉瀛亦會分享藝名由來,到底Luna真名又係乜,睇完你就知!

【新書】散文集《時候》序——多才多藝的文化人陳耀成

書序 | by 李歐梵 | 2023-04-26

陳耀成新書《時候》的內容五花八門,包括他早期和近期在報章雜誌上發表的文章,李歐梵為這本散文集寫序,分享自己與作者的相識緣分,藉此向港台讀者介紹這位才華滿溢、身兼多種身分的作家導演。

【已讀不回 S2 #19】陳濬靈:你的情緒健康嗎?: Farhad Dalal《CBT: The Cognitive Behavioural Tsunami》

已讀不回 | by 陳濬靈 | 2022-06-17

古語有云:「病向淺中醫。」但醫病都要小心選擇唔同療法。認知行為治療(Cognitive Behavioural Therapy,簡稱 CBT)可以話係現今最普及嘅一種心理治療療法,但當中有唔少爭議性,《學人串社科》前主持、港大心理學副教授陳濬靈引用學者 Farhad Dalal 講法,同你探討下「CBT霸權」!

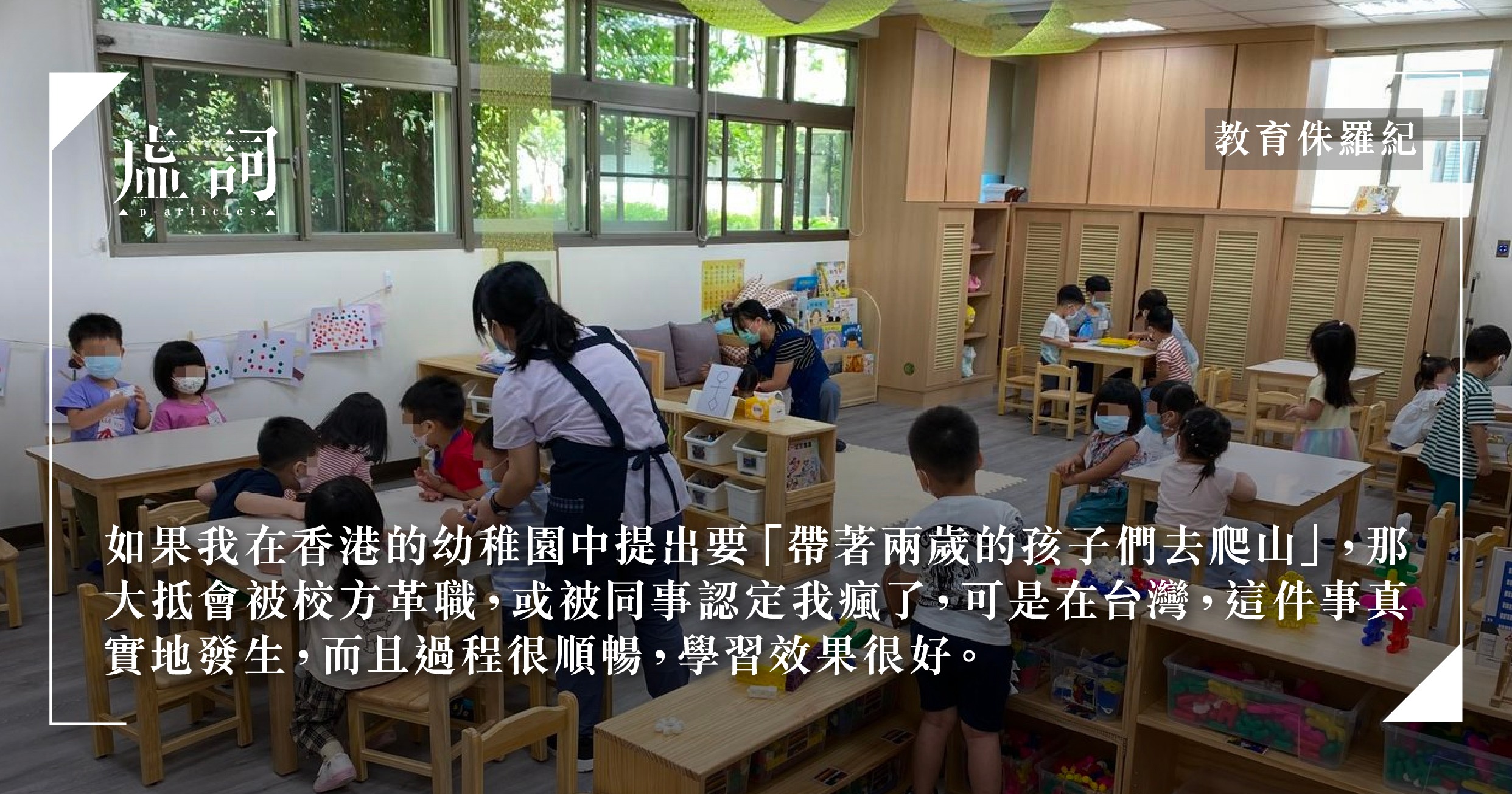

【教育侏羅紀】當我走進台灣幼兒園:課程文化大不同

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2022-06-14

如果在香港的幼稚園中提出要「帶著兩歲的孩子們去爬山」,雅言形容,那大抵會被校方革職,或被同事認定瘋了,可是在台灣,老師卻經常帶著孩子們外出參觀,稱之為「校外教學」,地點包羅萬有,有公園、展覽館、茶園、商店、農地、古蹟等等,而且從來不需要邀請家長義工伴隨。香港的幼稚園也經常有參觀活動,但去的地方往往是博物館、美術館⋯⋯

【已讀不回 S2 #18】陳濬靈:你不是真正的快樂?!: Christopher Jamison《Finding Happiness》

已讀不回 | by 陳濬靈 | 2022-06-10

香港人,你快樂嗎?要怎樣才能成就快樂的人生呢?《學人串社科》前主持、香港大學心理學系副教授陳濬靈藉《Finding Happiness》提出「淨心」概念,拆解尋找快樂嘅終極竅門,香港人必睇!

【已讀不回 S2 #17】何潔泓:與傷痛和解:柏慕克《純真博物館》

已讀不回 | by 何潔泓 | 2022-06-02

在亂世之中,每個人也需要被治癒一下。諾貝爾文學獎得主柏慕克(Orhan Pamuk)通過《純真博物館》,創作出一個發生在伊斯坦堡,情約半生的愛情故事。今集已讀不回 BookChannel由何潔泓主講,謹以此書獻給所有曾被愛情撕扯得體無完膚的凡夫俗子。

已讀即回:由外執到內,再由內執返到外

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-05-29

疫情之下,大家留喺屋企嘅時間都多咗,面對眾多雜物,可以點樣有效斷捨離?執屋執到懷疑人生,點先可以下定決心同雜物斷捨離?執屋達人阿橙 @執屋.告別雜物 JuppUk 同埋演員 Ceci Chan 陳秄沁 有計!

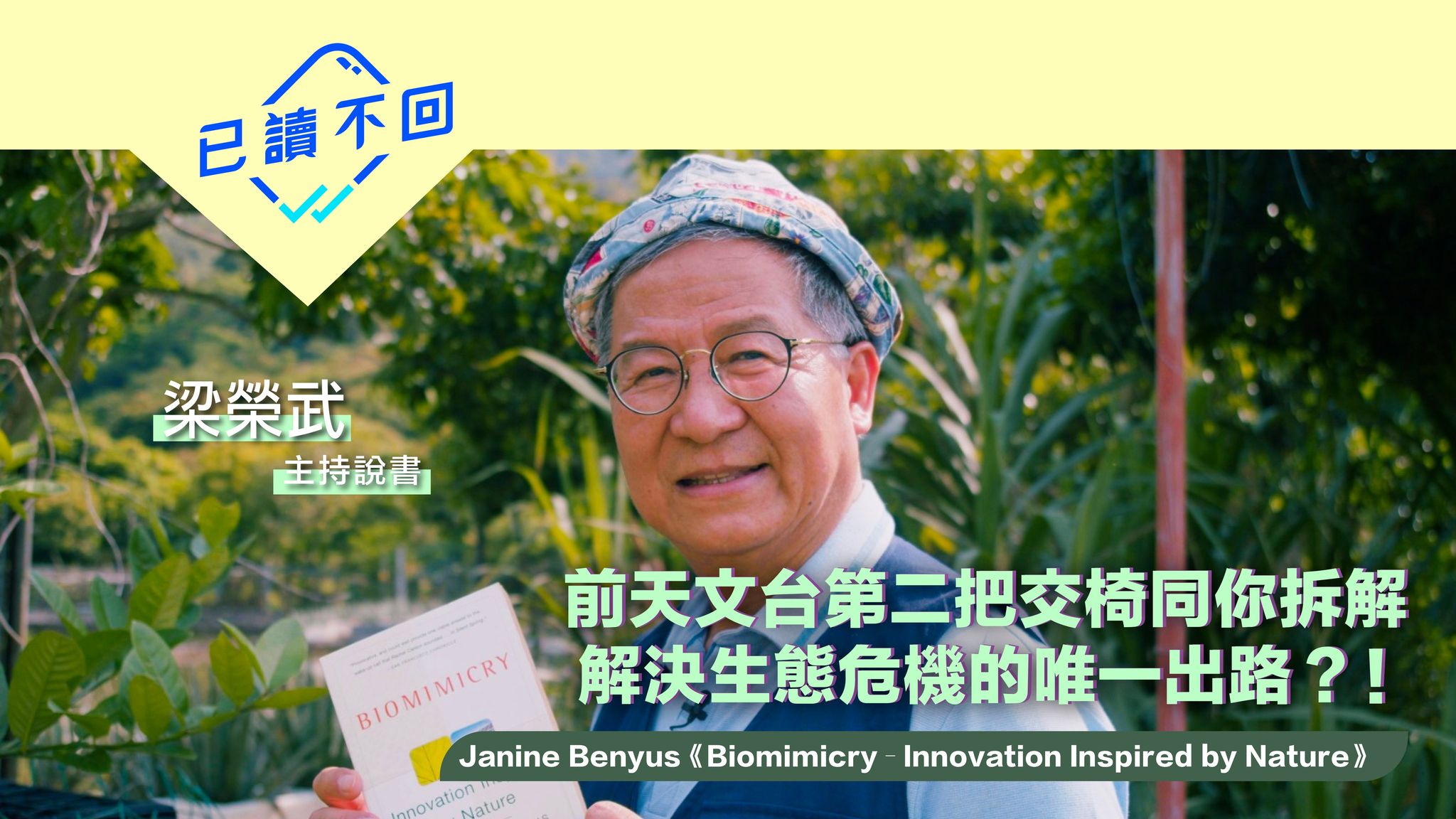

【已讀不回 S2 #16】梁榮武:人類細自然大!Janine Benyus《Biomimicry: Innovation Inspired By Nature》

已讀不回 | by 梁榮武 | 2022-05-19

人類通過仿生學(Biomimicry)系統化學習及模仿生物結構和大自然運作原理,以研製新技術及改善現有科技,今集前天文台助理台長梁榮武講Janine Benyus《Biomimicry – Innovation Inspired by Nature》,看看我們可以為地球做些甚麼!

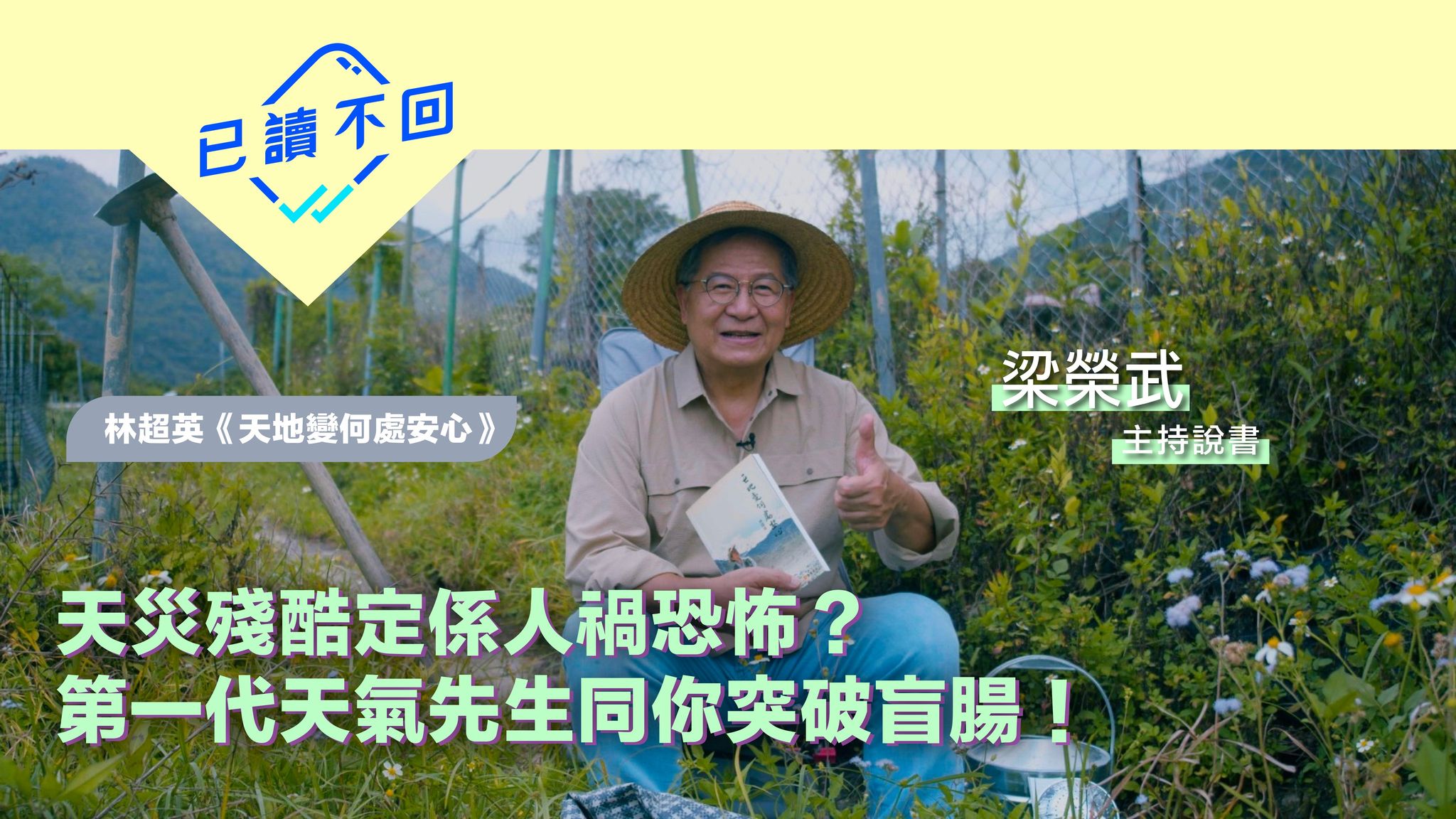

【已讀不回 S2 #15】梁榮武:人善人欺天不欺!梁榮武同你細讀林超英《天地變何處安心》

已讀不回 | by 梁榮武 | 2022-05-13

在《天地變何處安心》,林超英以「天人合一」闡述其世界觀──「人類」是自然 的一部份,天地萬物是互為因果的循環,生活中不起眼的微細生物,皆為我們創造了生命的條件。今集聽聽前天文台助理台長梁榮武如何詮釋林超英的自然思想。

【已讀不回 S2 #14】梁榮武:出動吧!地球保衛隊!李逆熵《喚醒69億隻青蛙》

已讀不回 | by 梁榮武 | 2022-05-08

相信各位都感覺到,香港近年愈來愈熱了。在《喚醒69億隻青蛙》中,作者李逆熵把全球人口比喻為熱鍋中的青蛙,若大家持續忽視氣候變化問題,那全世界都會在溫水中「一鑊熟」!今集請來前天文台助理台長梁榮武講李逆熵的《喚醒69億隻青蛙》,以及面對氣候危機如何自救!

【教育侏羅紀】當我走進台灣幼兒園 —— 工作文化的比較

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2022-05-03

在香港幼教界打滾了差不多二十年,雅言移民到台灣,一直對幼教工作蠢蠢欲動,就像香港人初來乍到,對台灣的印象也是如此,但開始了解之後,之前的憧憬一一瓦解,並深深地體會到「各處鄉村各處例」。

已讀即回:我的青春小鳥一去不回來

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-04-29

文藝界兩大唱得之人──LunaIsABep同Roger大師兄回歸已讀不回 Book Channel!Book Channel 四月鉅獻,Roger X LunaIsABep X 黃嘉瀛,2 girls 1 guy一齊講下有關「成長」嘅話題,Roger自爆愛情經歷之餘,仲同Luna合唱!

戲院表演場地終重開 文化界名人報復式入場Wish List

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2022-04-29

苦候多時,終迎來防疫措施放寬,城市逐步解封,各大戲院、表演場地、文娛設施亦於上周四(21/4)重開。《虛詞》訪問幾位文化界名人,包括李敬恒、黃嘉瀛、Luna Is A Bep、黃宇軒、任俠與余家強,分享他們如何摩拳擦掌,準備「報復式入場」支持本地文藝!

【已讀不回 S2 #12】Luna is A Bep:My pen is blue My friend is you~ Luna同你講村上春樹《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》

已讀不回 | by Luna is A Bep | 2022-04-14

在成長的過程中,我們難免會失去一些朋友。面對人際關係的疏離,生活的孤獨、無奈與痛苦,我們該如何自處?本地獨立女歌手 Luna Is A Bep 今次講村上春樹的《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》,也許能給予大家一些解答。

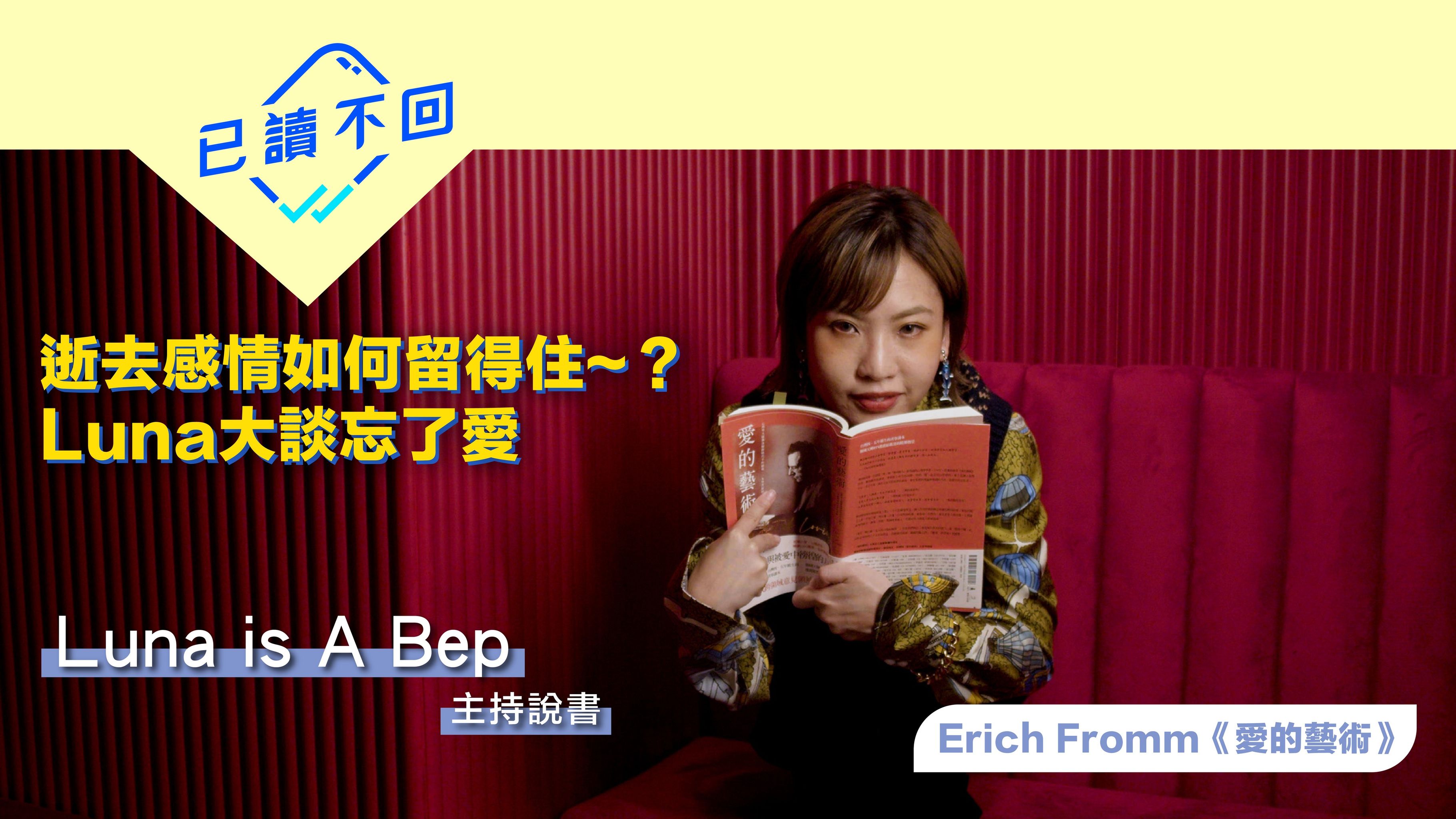

【已讀不回 S2 #11】Luna is A Bep:係愛呀?定係責任?係Luna同你講《愛的藝術》

已讀不回 | by Luna is A Bep | 2022-04-08

當我們談論愛情時,我們究竟在談論甚麼?在日常生活中,愛看似無所不在,但我們真的具備愛的能力嗎?今晚十一點,Luna唔說唱,轉行說書,講Erich Fromm《愛的藝術》!

已讀即回:歷史組小Re-U!文學歷史就咁話 Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-04-01

歷史組戰隊成員范小毛、譚家齊歸位!多謝大家嘅留言,小毛、家齊收到晒!未睇嘅朋友快啲入去重溫,支持五夜歷史組啦!

【已讀不回 S2 #10】大爆料!已讀不回BookChannel鏡頭後馬田/Roger /小毛的真面目…

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-03-24

有冇人想知 Book Channel 邊位嘉賓NG最多次?江湖盛傳 #小樺 因為拍 #已讀不回BookChannel 太辛苦,所以避走台灣?#小樺 鏡頭前睇落好Nice咁,原來鏡頭後又另一個樣? #已讀不回BookChannel 第二季花絮片段絕密流出,睇完記得留底!

資深文化人邵國華逝世 香港棟篤笑第一人 創《YES!》雜誌成集體回憶

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-03-24

資深電台節目主持、《YES!》雜誌創辦人邵國華 3 月 18 日 離世,享年 64 歲。邵國華涉足不同文化領域,曾任《號外》雜誌總編輯,先後在商台、新城與港台擔任節目主持,他主持的《三個寂寞的心》帶他踏上事業高峰,亦成為他和倪震創立年輕人雜誌《YES!》的契機,掀起幾代人的追星文化風潮。此外,他參與編劇的《三人世界》獲得第八屆香港電影金像獎獲最佳編劇獎,亦留下多部文化著作和小說傳世。

【已讀不回 S2 #9】李敬恒:人講你就信?歷史係咁讀:Keith Jenkins《Re-thinking History》

已讀不回 | by 李敬恒 | 2022-03-18

讀歷史,同時要反省歷史。喺九十年代,歷史學家Keith Jenkins有感學界對於歷史研究本身嘅理論反思非常不足,因而著書《重新思考歷史》(Re-thinking History)。全能哲人大師兄Roger同大家講下歷史嘅本質,一齊思考身處後現代世界,究竟如何看待歷史。

【已讀不回 S2 #8】范永聰:歷史佬辣評中日韓民族性:金文學《中國人 日本人 韓國人》

已讀不回 | by 范永聰 | 2022-03-11

歷史學者金文學的著作《中國人 日本人 韓國人》首創以「隨筆」方式比較「漢字文化圈三大成員國」歷史與文化,震撼東亞學術界。「五夜歷史佬」范永聰(范小毛)聲音導航,同我哋講下呢本書有咩咁厲害!

【文藝follow me】前區議員造字師陳敬倫 爆北魏體承傳香港文化

文藝Follow Me | by 李卓謙 | 2022-03-05

以「倒下的自由」和「差一點真相」兩個由字體配合欄杆組合而成的街頭裝置藝術廣為人知的藝術家陳敬倫(K sir),去年七月辭任區議員後,著手將富有香港特色的書法字體北魏體製作成電腦字款,並命名為「爆北魏體」,希望將這種又爆又霸氣的書法字體保育下來。

【已讀不回 S2 #7】范永聰:用歷史佬眼光看香港流行音樂:于逸堯《香港好聲音》

已讀不回 | by 范永聰 | 2022-03-04

在商業掛帥的社會,追求「真正音樂」是否不切實際?小毛老師講由著名作曲家暨「人山人海」創辦人于逸堯所寫的《香港好聲音》,收錄十二個香港音樂創作人投身流行音樂工業的故事,以口述歷史方式,重塑香港流行音樂文化圖景。

【2021.回顧】掙扎中創造:2021香港文化大事回顧 II

現象 | by 虛詞編輯部 | 2022-01-02

繼「2021文化大事回顧I」之後,第二部分更能看出文化各界在疫情與各種限制下掙扎求存,發光發熱的表現。文化在於創造,讓我們檢視2021的努力,讓2022不會空白。

【2021.回顧】瞬息萬變,改朝換代:2021香港文化大事回顧 I

現象 | by 虛詞編輯部 | 2022-01-01

世界瞬息萬變,未來充滿變數,「虛詞編輯部」回顧2021年度香港文化大事,男團MIRROR年頭紅到年尾,文化界亦迎來本土歷史出版潮。在大時代面前,渺小如我們只能好好裝備自己,正面迎戰。

榮念曾創作50年展思考過去、現在與未來 策展人劉小康:是香港文化發展的參考

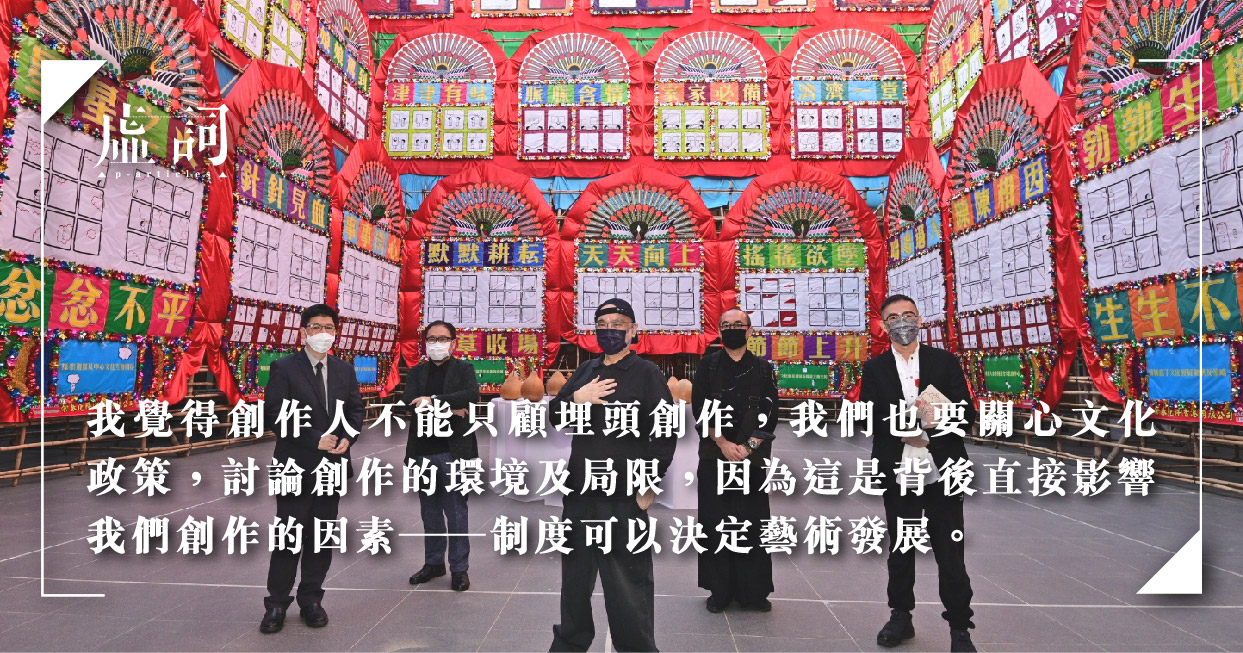

專訪 | by 蘇菲 | 2021-12-24

香港文化博物館現正舉辦的「實驗實驗展:榮念曾創作五十年」展覽,是藝術家榮念曾(Danny)過去五十年創作的一個小結,並由他的長期合作伙伴劉小康、胡恩威及黃裕偉共同策劃,從「過去」思考「未來」,在埋頭做藝術創作之外,我們是否也要對文化政策多多著眼?

【文藝Follow me】把泥土裡的植物挖出來——香港文學季「土有香,根有緣」展覽

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-11-19

第七屆香港文學季以「親蔬」為主題,字面意思是親近蔬菜植物,也有透過植物與食物,去探討人與人、人與社會、人與自然的親疏關係。最近「土有香,根有緣:文學X視藝展覽」開幕,展出五組作家及藝術家以五種蔬物作為創作養分的作品,帶大家鑽進地底,看看那些深入泥土的植物。

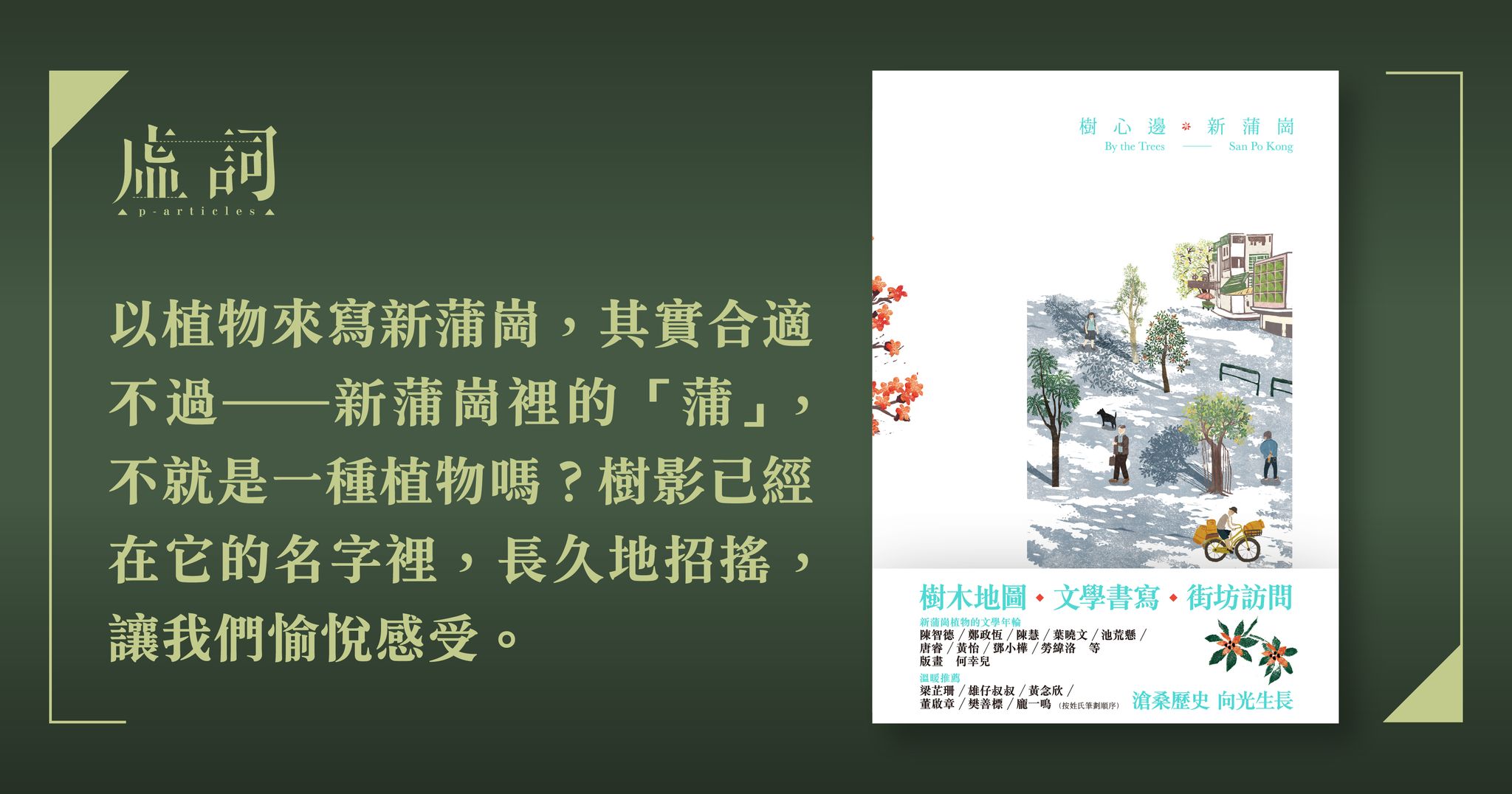

【新書】《樹心邊.新蒲崗》編者序:社區樹木,植物啟德

其他 | by 香港文學館 | 2021-10-11

樹與地方的關係本來密切,而我們值得向植物借鑑更多。如果以植物的角度來思考一個社區,那會是怎樣的?香港文學館主編的新書《樹心邊.新蒲崗》,收錄作家創作與街坊訪談,也有來自公開的社區徵集文章,藉此喚起讀者對於樹木、自然的愛護與認識之興趣,更了解新蒲崗這棵大樹的年輪。

【文藝Follow me】開「半杯寮」以半杯水的態度感受社區 李維怡的「中年危機」:做個開舖的蠢人

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-09-10

穿過大南街一間間純白色外牆、或灰色石屎牆的Cafe,來到南昌街交界的路口,左邊有一間不太起眼的店舖,門口放著一架零食車,店舖招牌上大大的「半杯寮」三字旁邊,是人手噴上的「休息」、「自修」等字眼。推門內進,左方有一個書櫃,牆上掛著寄賣的飾物;右方有一個木板圍間出來的小角落,角落裏有一張桌子供人自修、工作;門的正前方有一茶几,「半杯寮」店員、社區藝術工作者、文字耕作者李維怡就坐在茶几前悠然地泡著茶,抬頭問:「你要喝一杯嗎?」

【已讀不回#51】貳叄書房:恐怖漫畫與日本文化:伊藤潤二《富江》

已讀不回 | by 貳叄書房 | 2021-06-18

怪談史是日本文化重要的一部份,日本人對恐怖故事的喜愛正是源於恐懼,伊藤潤二其中一本經典作《富江》,年輕美少女富江這角色,既描寫了伊藤潤二自己年輕時對女性的恐懼,也是超脫了受害者的悲慘女性形象,變成復仇的象徵。今集「已讀不回Book Channel」繼續請來貳叄書房三位腦細,講大家期待已久嘅伊藤潤二《富江》,記得睇喇!

【文藝follow me】《事到如今——從千禧年到反送中》:重回香港二十年——訪潘國靈

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-04-20

潘國靈新書《事到如今——從千禧年到反送中》登場!今次呢本書回顧香港過去二十年,帶大家重新睇返歷史脈絡。如果有興趣就唔好錯過今集文藝follow me﹗ #潘國靈 #事到如今 #從千禧年到反送中 #社會 #文化評論 #文化 #作家 #香港 #二十年 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

【文藝follow me】「新蒲崗地文藝遊祭」:蒲吓新蒲崗! ——訪問羅樂敏

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

「新蒲崗地文藝遊祭」係今個星期六、日開始啦!今年有唔同導賞團同工作坊可以玩,每個都好吸引,仲有藝術家同學者做導遊!去唔到旅行,都可以去吓本地遊呀! #新蒲崗地文藝遊祭 #新蒲崗 #本地遊 #羅樂敏 #工業區 #文藝 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「已讀不回」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

《扭耳仔》解散 獨立音樂文化仲有邊個講?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-02-04

《香港01》在2月3日宣佈裁員40多人,佔整體員工約百分之五,及後《扭耳仔》的Moment Hung在社交媒體上表示團隊將會解散,並以「觀察世間音聲 覺悟有情」句作為結語。在傳媒愈嚟愈難做的時代,獨立音樂文化仲有邊個講?

【已讀不回#31】鄧小樺:香港之寶:林夕〈曾經——林夕90前後》與專欄文化

已讀不回 | by 鄧小樺 | 2021-01-29

呢位填過〈你的名字我的姓氏〉、〈我〉、〈再見二丁目〉嘅傳說填詞人,佚名,到底係邊個?雖然唔知道,但今集「已讀不回Book Channel」將會講佢嘅散文合集《曾經——林夕90前後》。係書入面,除咗會由佢親自解釋自己嘅詞作,仲會見到佢嘅撚字心得、拖稿大法,仲有佢嘅青春添!想知更多佚名喺歌詞以外嘅一面,就要睇今集「已讀不回Book Channel」入面小樺點講,仲有快啲一齊CLS(Like、comment、share)啦! #鄧小樺 #小樺 #已讀不回 #香港文學館 #林夕 #夕爺 #曾經林夕90前後 #散文 #專欄 #Literature #文學 #導讀 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「已讀不回」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

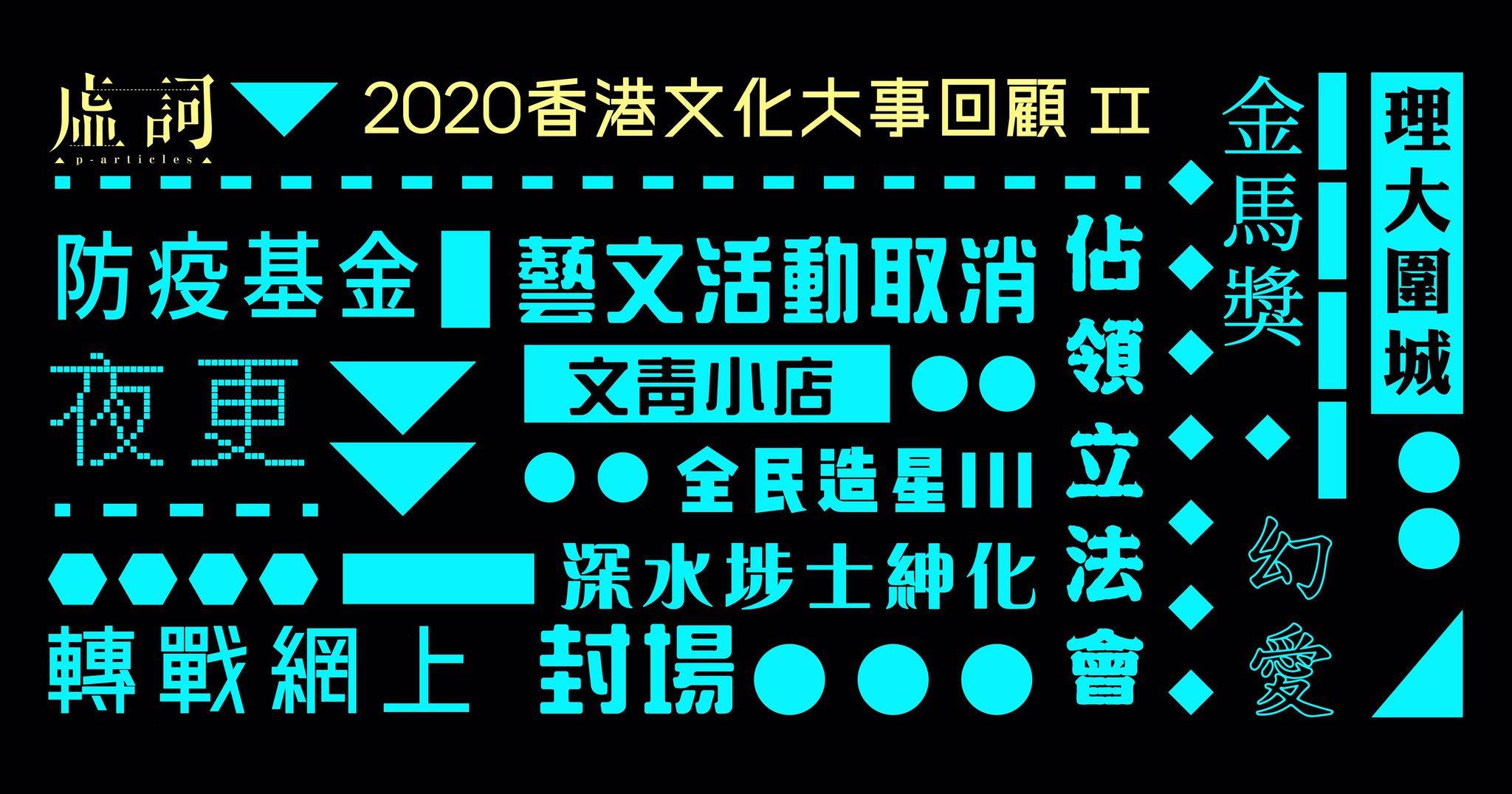

【2020.回顧】壓抑下的聲波:2020香港文化大事回顧 II

現象 | by 虛詞編輯部 | 2020-12-31

2020年疫情肆虐,封場、取消、延期是今年最常聽到的詞,政府防疫基金卻杯水車薪,藝文界台前幕後手停口停。但在絕境之中,香港人的精神卻不滅,去年香港的血與淚譜成一部部紀錄片與電影,當中《佔領立法會》入圍金馬獎,《夜更》更奪得最佳劇情短片。反送中運動過後,本土作品亦更受關注,《幻愛》創出票房奇蹟,《全民造星III》成收視佳話,更鼓舞人心。除此以外,我城城市空間的運用亦引起關注,文青小店進駐深水埗一事引發熱議。香港人在香港地,該如何走下去?回顧今年過後,望能引發未來更多想像。

【2020.回顧】熾熱澟冬:2020香港文化大事回顧 I

現象 | by 虛詞編輯部 | 2021-01-04

2020,對絕大部分人來說,恐怕都不堪回首。在這仿似消失的一年,香港人除了要應付疫情來襲,隨著《港區國安法》的正式生效,也要面對踏入「後NSL時代」的新常態。疫情的沒完沒了,加上國安法的不確定性,令香港的藝文界以至整個城市都蒙上一層陰霾。回首2020年的熾熱澟冬,「虛詞編輯部」將與讀者重溫全年本地文化大事,並分為上、下兩篇作回顧。

【文藝follow me】《字型城市——香港造字匠》 香港也有職人 郭斯恆:「香港在字型文化中從未缺席過。」

文藝Follow Me | by 姚嘉敏 | 2020-12-11

一直以來,香港都有一班人默默造字,卻未被看見。郭斯恆早前出版的《字型城市——香港造字匠》 就決意要將他們的故事帶上舞台,話比大家知「香港都有職人」!

【無形.澳門時間】戲劇城市現場

散文 | by 莫兆忠 | 2020-12-11

每天起床上班,下班回家,約會上街,我們都不可避免地置身在文化遺產與當代建築並置的狹小道路上,這裡不只是一個視覺上的奇觀,其實也見證了高度加速與壓縮的發展歷程。只是我們從小到大都麻醉在「澳門地少人多」的咒語中,以為土地可以像個蛋糕那樣切成很多塊,一塊賣幾錢?空間的想像總是走在時間的想像前面,就連「借來的時間」這種論述都欠奉。政府每年粉刷外牆、修復、保育的文物建築,就像一帖劇變世情中的精神穩定劑,人們在紛紛擾擾的現實中,只要走進了泛黃街燈照亮的歷史建築群裡,便獲得了一剎的心靈慰藉,以為這裡一切還好好的,沒有改變,穩定而和諧。你問很多澳門人,澳門有甚麼「與別不同」,不忍說「賭場」的人都會講:「世界文化遺產」,然後你問,這個那個建築的歷史故事呢?它們在甚麼時候建成?大部份人都啞口無言。再一次,空間勝過時間。

【深水埗,我要進來了】專輯前言:新舊交界,文青經濟下的壓力與生機,居民與文化組織眼中的多元色彩

現象 | by 虛詞編輯部 | 2020-10-22

如果說這一輪的深水埗議題,給我們帶來了什麼新的認識框架,至少有二:在香港的社區議題中,出現新的社區持份者—「年輕文化經濟創業者」,令本來「居民」VS「重建財團/政府」的角力想像變得更為多元;在舊區重建的時間段方面,可拆解為細緻多樣的時間段去理解,在開始收樓與整體重建成豪宅群或酒店群的終結點之間,只要延長數年時間,還是可以有新的東西、新的價值被創造出來,那並不止是金錢上的意義,我們的城巿也許很需要這樣的喘息與慈悲。深水埗的多元面貌,平面的廣面與縱面的深度,或者你也是時候知道。進來深處看看。

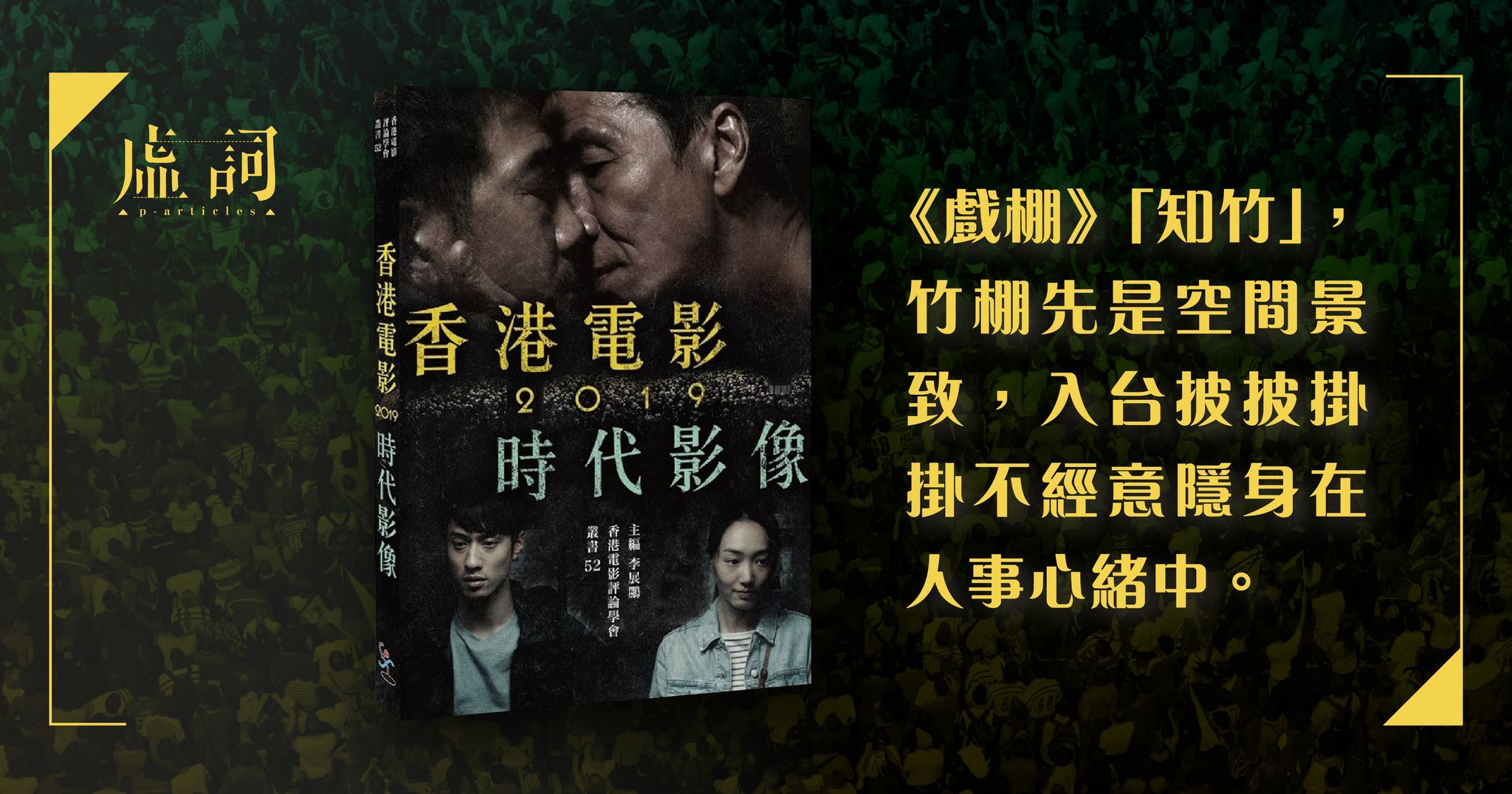

《戲棚》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2020-09-17

天、海、竹、風、戲台、巴哈,構成了卓翔的《戲棚》。《香港電影2019:時代影像》的影評說竹是物質元素,也是精神元素,宇宙有竹生成,空實自足,竹構成了空間,空間構成了電影。而這套電影是安靜的,鄧小樺說這讓我們得以注視空間的本質,是一種有情的低語,卓翔則在專訪裡解釋,靜是為了不打破空間的能量,因為戲棚這個空間最精彩的,導演最想帶給觀眾的,是一種身在其中的純粹體驗。

【辰衝書店】辰衝最後一天,懷緬的是甚麼?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2020-08-06

辰衝結業,有人視之「一個時代的結束」,在沒有網絡、中文翻譯匱乏的年代,辰衝就是他們接觸外國文化與藝術的一扇窗;但亦有人強調不必留戀,因為辰衝經營不善,售書質素每況愈下,與時代脫節,早已衰亡。雙方各有執見,究其所以,辰衝值不值得懷緬?

【文藝follow me】全港首個觸感藝術空間 訪問盧勁馳與藝術家逗點

文藝Follow Me | by 李卓謙 | 2020-07-31

社區文化發展中心(CCCD)自2013年起舉辦「觸感藝術節」,至今舉辦過六屆,今年他們在賽馬會創意藝術中心的會址成立全港首個觸感藝術空間,邀請了十八位視障或健視藝術家組成核心小組,計劃用一年時間,以展覽、工作坊、研討會等不同形式向大眾推廣觸感藝術。

【教育侏羅紀】與孩子對話的文化:讚賞VS批評外的第三選擇

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-05-04

各位成年人實在有必要觀察一下自己平時對著孩子到底說了些什麼話,這些話又是怎樣影響了孩子的行為。

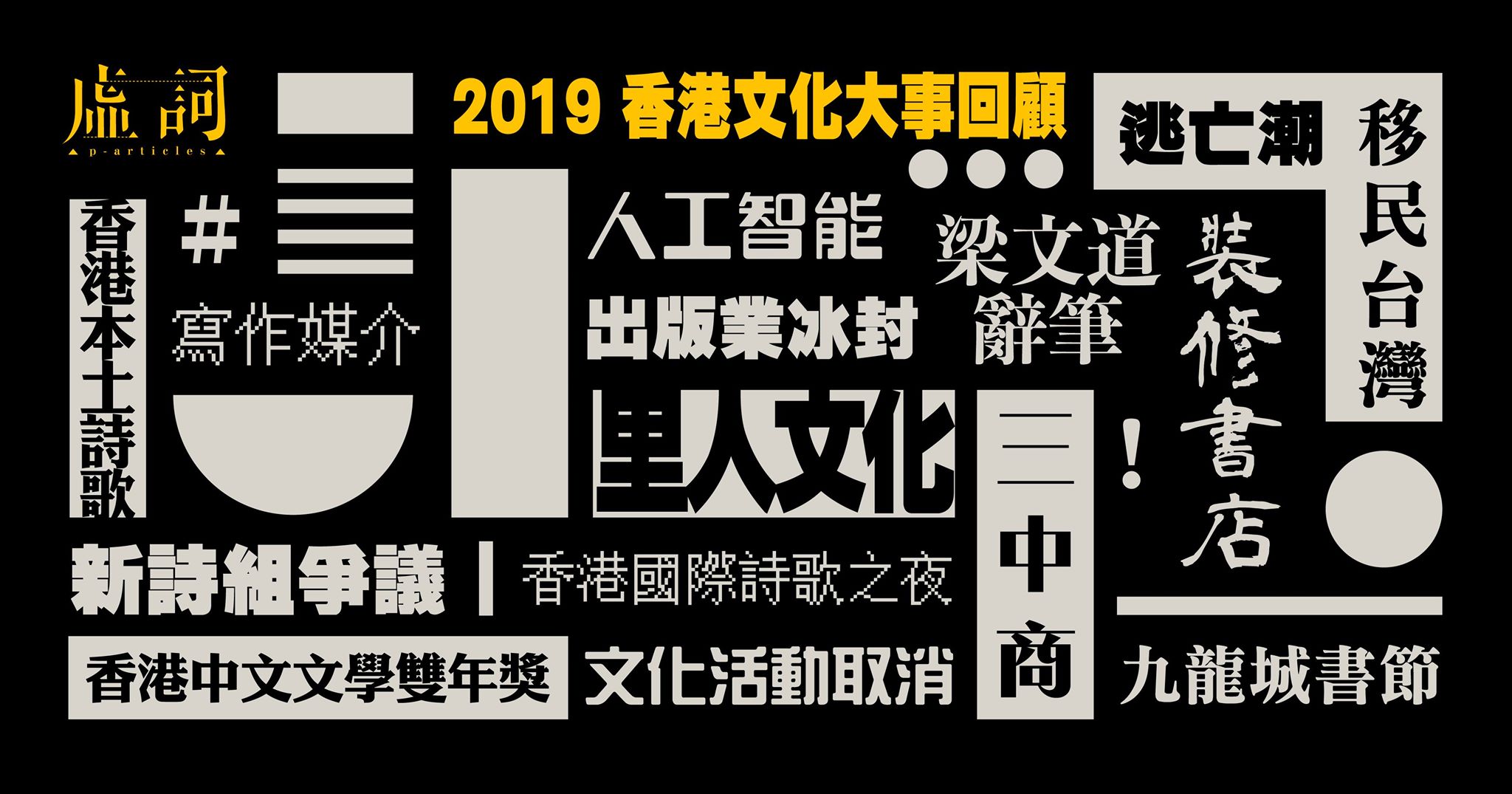

【2019.回顧】2019香港文化大事回顧(下):抗爭以外,我們該如何守住本地文化?

2019.回顧 | by 虛詞編輯部 | 2020-01-24

上回「2019香港文化大事回顧」,提到送中惡法如何危及創作自由;而從六月的反修例風波爆發以來,文化界除了面對極權的各種打壓,也要抵受逆權運動衍生的後續影響,例如文藝活動延期或取消、文化人及學子的逃亡潮,都對孕育本地文化藝術帶來傷害。反送中運動固然牽動人心,但文學界關注的年度大事,還包括「香港中文文學雙年獎」風波,新詩組的爭議賽果更惹起文壇熱議,梁文道辭筆引發的社會討論,同樣值得關注。另外,「三中商」書倉送中與出版業的困境,以及人工智能如何誘發寫作媒介想像的討論,都是2019年抗爭以外值得留意的文化大事。

回到歷史現場,細看作家與政治搏鬥的痕跡

報導 | by 謝天燊 | 2021-09-23

近月來政治打壓令人發寒,政府傲慢依舊,警察肆意襲擊市民且無任何代價,香港文學的未來並不樂觀。然而今天香港文學的面貌,亦有過去先行者所積累的貢獻,當時他們面對政治氣候的變化,例如文革,又如何面對?由香港大學中文學院與現代語言及文化學院的香港研究課程合辦的「在地因緣:香港文學及文化國際學術研討會」中,陳智德和林姵吟兩位學者研究的主題正好回答了上述的問題,在政治動盪時記錄下來,希望有助我們參照自身處境。

世俗趣味的意義︰讀陳麗芬《華語文學與文化政治》

書評 | by 日月 | 2019-08-02

《華語文學與文化政治》於2016年由天地圖書出版,作者陳麗芬退休前為香港科技大學人文學部副教授,是一個比較文學的學者。這本書分開了兩部分,集結了十篇寫於2001-2011年間有關中港台及海外不同創作者的文字和影像作品,以及有關華文世界裏文學現象的學術論文。第一部分名為「作家與書寫」,由七篇文章組成,主要探討七位創作者的書寫/創作行為與社會文化環境千絲萬縷的關係。這些作家分別為台灣的黃國竣、廖鴻基及白先勇主、海外的張愛玲、香港的黃碧雲及導演許鞍華,還有中國的姜戎。第二部分名為「理論與文化政治」,有三篇文章,焦點則從分析文學創作轉移到探討文學批評的學者如何利用文學理論,改寫政治、社會,及文化生態和觀念。

《香港文學》前總編陶然辭世 文化界惋惜追念

其他 | by 虛詞編輯部 | 2019-03-12

香港作家、《香港文學》前總編輯陶然,本月9日因肺部感染,於東區醫院逝世,享年76歲。猝然辭世,不少認識陶然的文學界朋友都真情相悼。

論思想及個性之難

其他 | by 周保松 | 2019-02-19

我留意到,現在網路媒體很流行一些思想速成節目,聲稱消費者只需付出很少的金錢和時間,就可以輕鬆擁有上下數千年的學問和思想。我明白這類節目有很大的市場需求,同時在知識普及上起到很多作用。不過,如果有人希望通過這類文化消費,便能輕輕鬆鬆地成為有思想有見地的人,我認為不大可能,甚至適得其反。

【2018・回顧】2018香港文化大事回顧

2018.回顧 | by 虛詞編輯部 | 2019-01-01

彷佛真的不堪回首——2018事多,也死得人多,真係無病無痛是不能入選年度文化大事的……有逝去,有崩壞,有消失,有重建,有創造。回顧是為了甚麼?留低擊傷你的石頭,從錯誤裡吸收。

馬建重返大館 作家與文化界捍衛自由

報導 | by 虛詞編輯部 | 2018-11-09

今晚約八時左右,原本決定取消場地提供的大館發出聲明,表示願意重新提供場地,而其原因是馬建將作為小說家身份出席、無意借大館作為促進個人政治利益的平台。

書展有感:我們的自由與文化在枯竭中

其他 | by 周保松 | 2018-07-19

2014年的雨傘運動,肯定是香港書展的分水嶺。變化是如此明顯。教人詫異的,是我見不到有多少媒體和評論人留意這個變化,並作出深入報導。