【新書】《性、愛欲、人文主義 :從文化差異到情愛取向,一場關於人類原始慾望的哲學思辨》前言

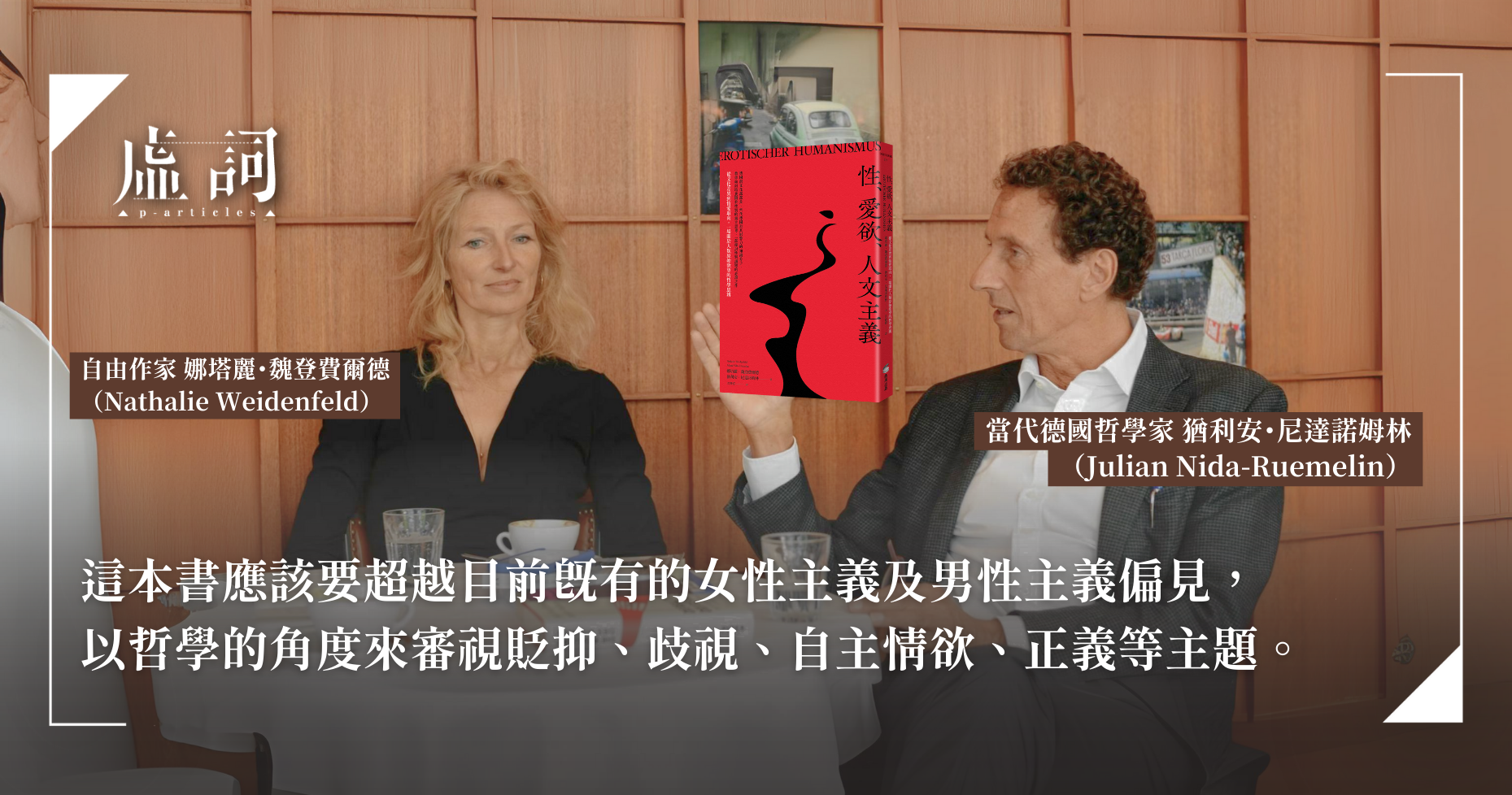

書序 | by 猶利安・尼達諾姆林(Julian Nida-Ruemelin)、娜塔麗・魏登費爾德(Nathalie Weidenfeld) | 2024-06-03

娜塔麗・魏登費爾德(Nathalie Weidenfeld)的前言

我在一九九○年代時,於慕尼黑大學(Ludwig-Maximilians-Universität)攻讀美國文學及文化史;那是我在美國住幾年之後回來的事了。我的專長是女性主義文學研究,那不只讓我當時覺得,跟那些做德國研究、昏昏欲睡的學生*比起來,自己走在很前面—不只這樣—它也帶給我一種安心感,因為女性主義文學理論為文本分析提供了一個很紮實的架構。但這同時也挾帶了一個危機:不管是針對哪一本小說或哪一部電影,評論家最後都會歸結於同樣的東西—我就直白一點地說了—他們總會回到文本是如何再度顯現出父權文化試圖將女性簡化成她們的身體,並避免與她們分享權力。

在我的學術世界中的英雄有巴特勒(Butler)、哈拉維(Haraway)、拉岡(Lacan)、傅柯(Foucault)與德希達(Derrida)。儘管這些思想家之間非常不一樣,但他們有一個共通點:他們的基礎觀念都認為,人們在語言、思想和行為上,都是那些將權力鞏固在既定位置(亦即男性的身上—或更確切來說—來自西方文明的年長白人男性)的結構及論述的「受害者」。那麼,照邏輯來看,這些來自西方文明的年長白人男性正是所謂的「壞人」,而另一方,特別是女性、酷兒、跨性別者、非白人男性,就是「好人」。

當我完成學業後第一次接觸到猶利安.尼達諾姆林(Julian Nida-Rümelin)的哲學時,我剛開始有點被他激怒。這位哲學家竟然相信像「責任主體」這種如此老套的東西,甚至還有基於好理由所做出之自由行為—傅柯和德希達早就成功把這種想法從我們這一代學生的理解中消除一空了。我起初對於他的哲學持懷疑態度,但隨著時間的流逝,幾年過去之後,我漸漸開始領會其中的人文主義觀點。那是一種務實的哲學,謹守著人類的能力以活出自主自決的人生。看到人類不僅只是權力結構、論述與體制的受害者,令我感覺大獲解放。

在當代針對性別、性別角色、性傾向與身分認同的論辯中,想要在互相尊重的基礎上進行討論已經變得愈來愈困難。不論是報刊專欄中、工作環境內或校園裡,都充滿劍拔駑張的氛圍,不只討論顯得情緒化,甚至連友情都備受壓力。與此同時,一個人究竟是不是女權主義者,也不再只是一個政治或道德的問題,更變成了一種禮節。如果你想要融入社會的話,那你就必須毫無保留地認同「MeToo」的受害者、必須認為開老人玩笑的布呂德勒(Rainer Brüderle)是狡猾的父權主義的原型樣板,並且深信西方世界具有根深柢固的性別不平等現象。如今,要是誰對以上這些事情有所質疑,他們不只會讓自己顯得可疑,更得冒著被貼上「不屬於我們」標籤的風險。

人們互相影射、挑釁,使得這些論辯愈來愈脫軌。面對這種局面,我感到愈來愈不安,因此讓我起心動念,想跟尼達諾姆林一起寫一本書來談性別關係的哲學層面。這本書應該要超越目前既有的女性主義及男性主義偏見,以哲學的角度來審視貶抑、歧視、自主情欲、正義等主題,而引導這番討論的原動力,則是在十九世紀以降的女性主義運動中逐漸成形的。那麼,就這個觀點來看,我們大家可以—事實上也必須—全都是女性主義者、一起接受以下挑戰:不信任意識型態,並起身捍衛正義、尊重及尊嚴。

*作者注:即使這種用法目前「仍然」不太常見,但我們在本書中會隨機輪替使用陽性或陰性拼法(譯注:根據傳統德文文法,若一複數名詞以陰性結尾標記,表示其指稱的全體皆為女性;若以陽性結尾標記,指稱的對象可能全體皆為男性, 或群體中同時包含男性及女性。) 作為通稱。此處的「 學生(Studentinnen)」也包含了攻讀德國研究的男性學生(Studierende)。

猶利安・尼達諾姆林(Julian Nida-Ruemelin)的前言

為了要創造出能夠獨立、不偏頗思考的空間,我們不能只看事情的表面,而是要盡量與一般常見的想法保持距離,這向來是哲學中的一項要務。於是,哲學有時候會從人世間抽離,然後變得愈來愈難以理解—這是我們在本書中想要避免的事。我們並未預設讀者必須具備任何哲學背景知識,而是以日常經驗與現象作為討論基礎;但我們可能時不時會把讀者搞得心煩意亂的,因為我們會去質疑大家原本熟悉的事物。然而,有時候我們看起來很熟悉的事物,也可能單純只是普遍偏見或主流意識型態的結果。

我們要討論的是不同性別之間的關係。目前,只有少數議題能吸引這種程度的關注,可能也是因為很多事情仍處於動盪的狀態,尤其是西方世界—但當然非西方世界中很大一部分的群體也是—正處於某種摸索的行動當中,質疑著傳統,但又不太知道究竟可以拿什麼東西來取而代之,於是便落得困惑與不確定的結果。

我們的書或許能為人們提供精神食糧、促進思考,並在某些地方揭穿偏見的面紗。而在面紗的背後,我們馬上就會面臨到一些關於人性的基本問題,例如:我們可以且應該如何處理人際關係,才能讓我們的世界變得更有人道、更加公平?如果我們正確地理解人文主義的話,它是仁慈的,它以正向的視角看待人性,並能跟所有想要努力在這短暫的生命中活出最好的樣貌的凡人產生共鳴—不帶任何成見、怨念及仇恨,而是互相尊重、承認各式文化,並且著迷於愛欲。