SEARCH RESULTS FOR "展覽"

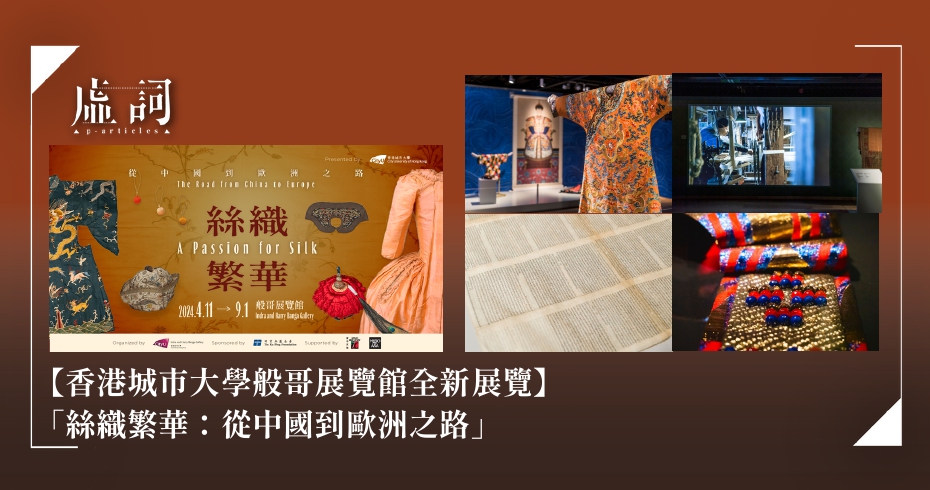

【香港城市大學般哥展覽館全新展覽】重組絲絲足跡——「絲織繁華:從中國到歐洲之路」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-28

香港城市大學般哥展覽館從今年4月起,舉行展覽「絲織繁華:從中國到歐洲之路」,讓觀眾深入絲綢的歷史,剖析絲綢如何在過往數世紀連結東西方,成為國際交流的媒介。

重現《魷魚遊戲》玻璃橋挑戰! Netflix House主題體驗館於2025 年啟業

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-07-02

日前,影視串流平台Netflix 宣布將打造一個主題體驗館 Netflix House,預計於 2025 年率先於賓州普魯士國王購物中心(King of Prussia Mall)及德州達拉斯藝廊(Galleria Dallas)開幕,將Netflix影集中的畫面帶入現實生活,讓影迷們親身感受沉浸式的體驗。

與青年同行 探索多元可能 突破50周年展覽《在這裏 為彼此#HereWeAre》 譚淑美:青年問題需要整個社會共同承擔

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-11

香港非牟利青少年文化、教育及服務機構「突破機構」立足香港已久,向來本著基督關懷全人發展的精神,為青少年及其家庭提供心理輔導服務,在邁向50周年之際,突破以《在這裏 為彼此 #HereWeAre 》為題,於6月6日至16日期間假中環大館,舉辦展覽、青年交流及研討會等一系列活動。突破機構期望連結社會各界夥伴,引起大眾對本地青少年現狀和需求的關注,並與青年一起探討未來的新出路。

【文藝Follow Me】一趟走進山水的時空之旅——M+展覽「山鳴水應」

文藝Follow Me | by 黄桂桂 | 2024-04-06

宋代詞人蘇軾的《後赤壁賦》中有一句:「劃然長嘯,草木震動,山鳴谷應,風起水涌。」指蘇軾大聲呼嘯,山谷風水皆洶湧回應。M+最新專題展覽「山鳴水應」則由山水出發,看山水與人、作品、大自然的呼應。

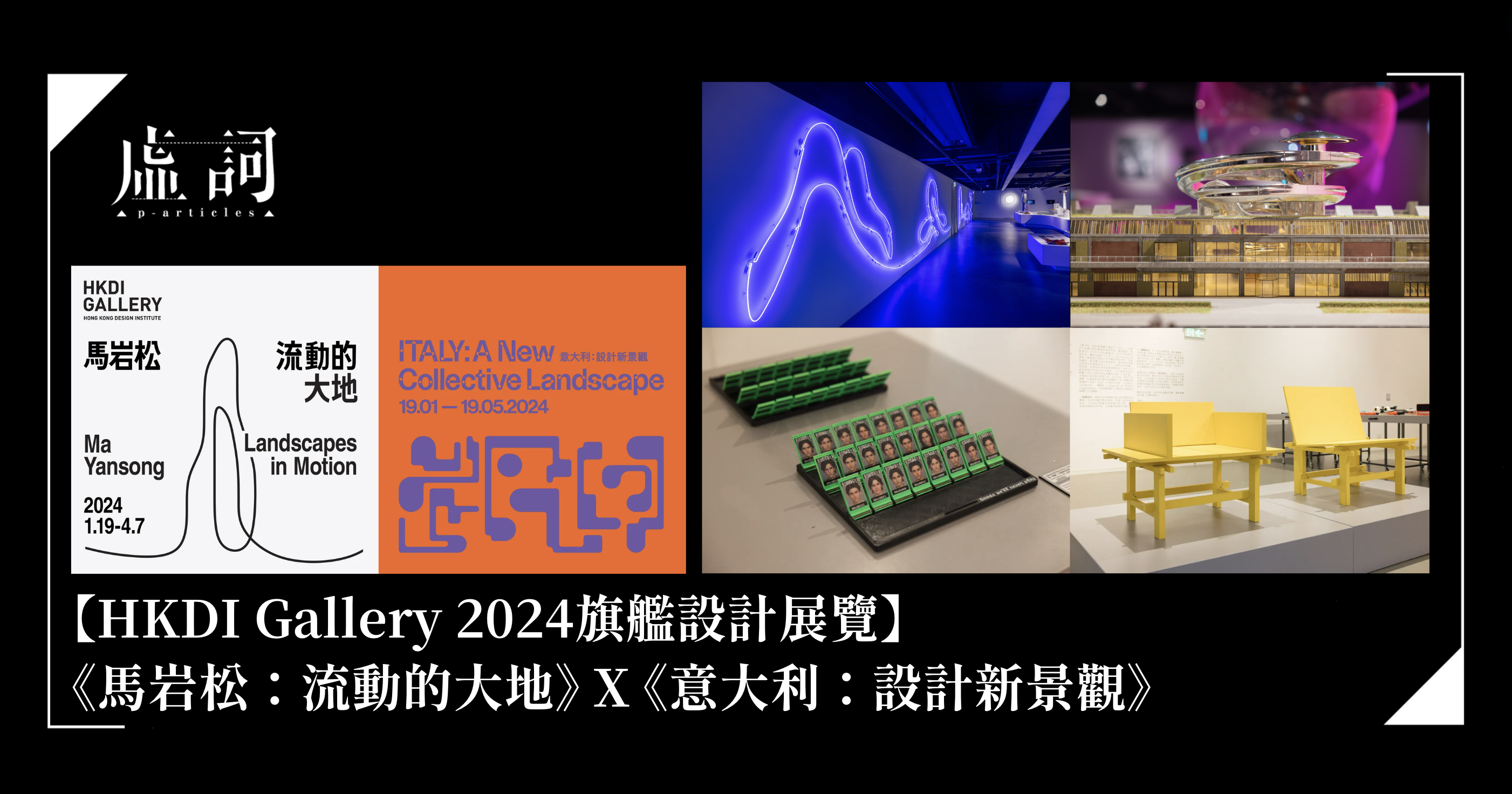

【HKDI Gallery 2024旗艦設計展覽】重塑城市景觀,讓空間流動再生——《馬岩松:流動的大地》X《意大利:設計新景觀》

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-14

香港知專設計學院(HKDI)屬下的HKDI Gallery於今年1月起,舉行《馬岩松:流動的大地》及《意大利:設計新景觀》展覽,藉以啟發公眾對跨媒介設計的認識和鑒賞。

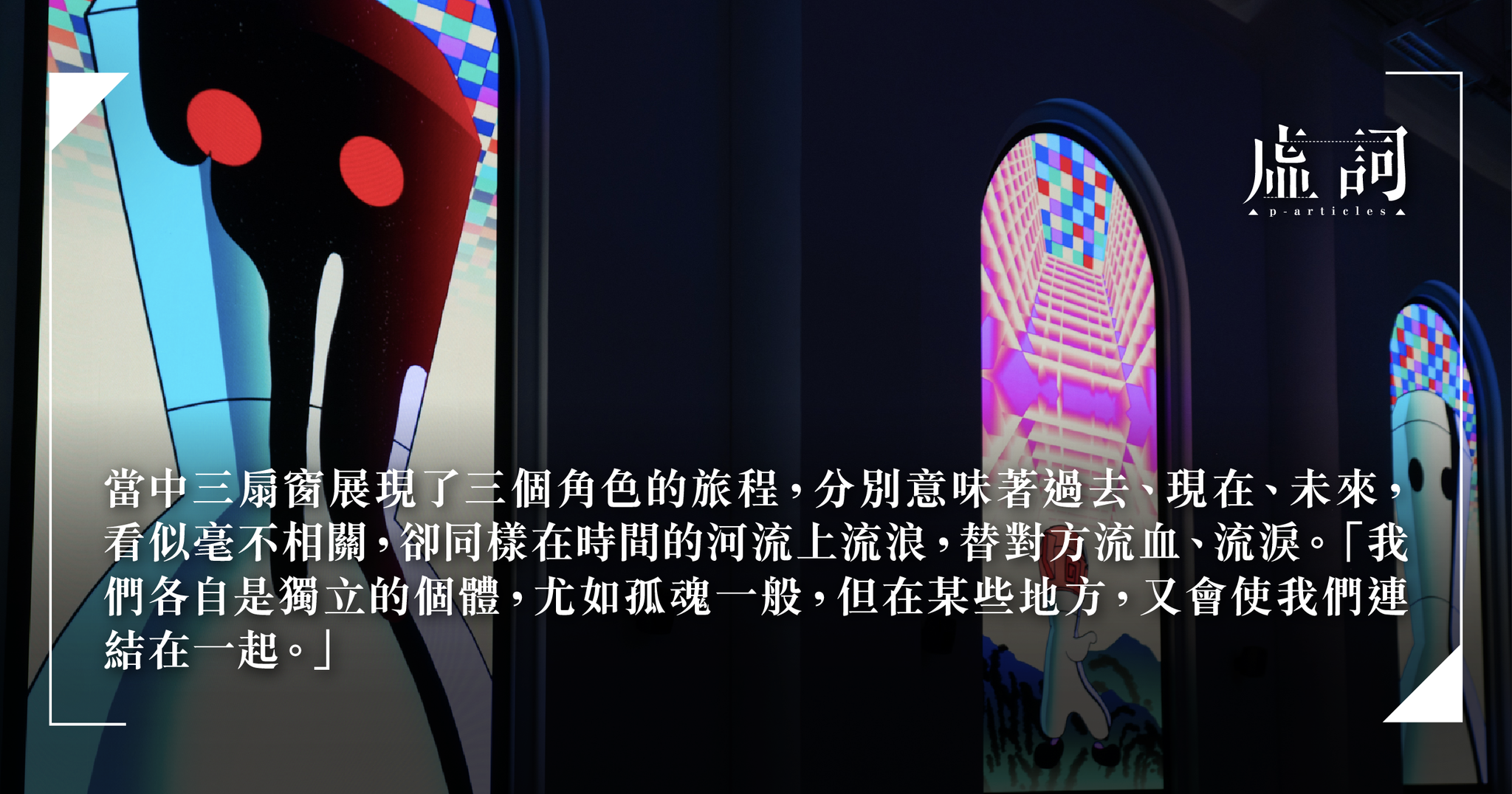

穿越時空的奇幻旅程 探尋亙古不變人類慾望——「江康泉:戰國龐克」 大館展覽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-12-14

中國傳奇詩人屈原投汨羅江自盡的故事家傳戶曉,其不朽的風骨與浪漫的詩句至今仍為人所傳頌。假如屈原在死後二千年輪迴再生,在長生不老的秦始皇統治下的獨裁暴政中重獲新生,由汨羅江一下子被投擲到賽博龐克(cyberpunk)的香港之中,他會發生一段怎樣的故事?動畫導演兼視覺藝術家江康泉(江記)在大館舉辦的個人展覽「江康泉:戰國龐克」,從奇幻的想像出發,結合歷史與科幻,糅合了動畫、聲音、霓虹燈等多種元素,發掘歷史的可能性,探索人類自古至今的核心慾望,叩問科技、歷史與人類慾望間千絲萬縷的關係。

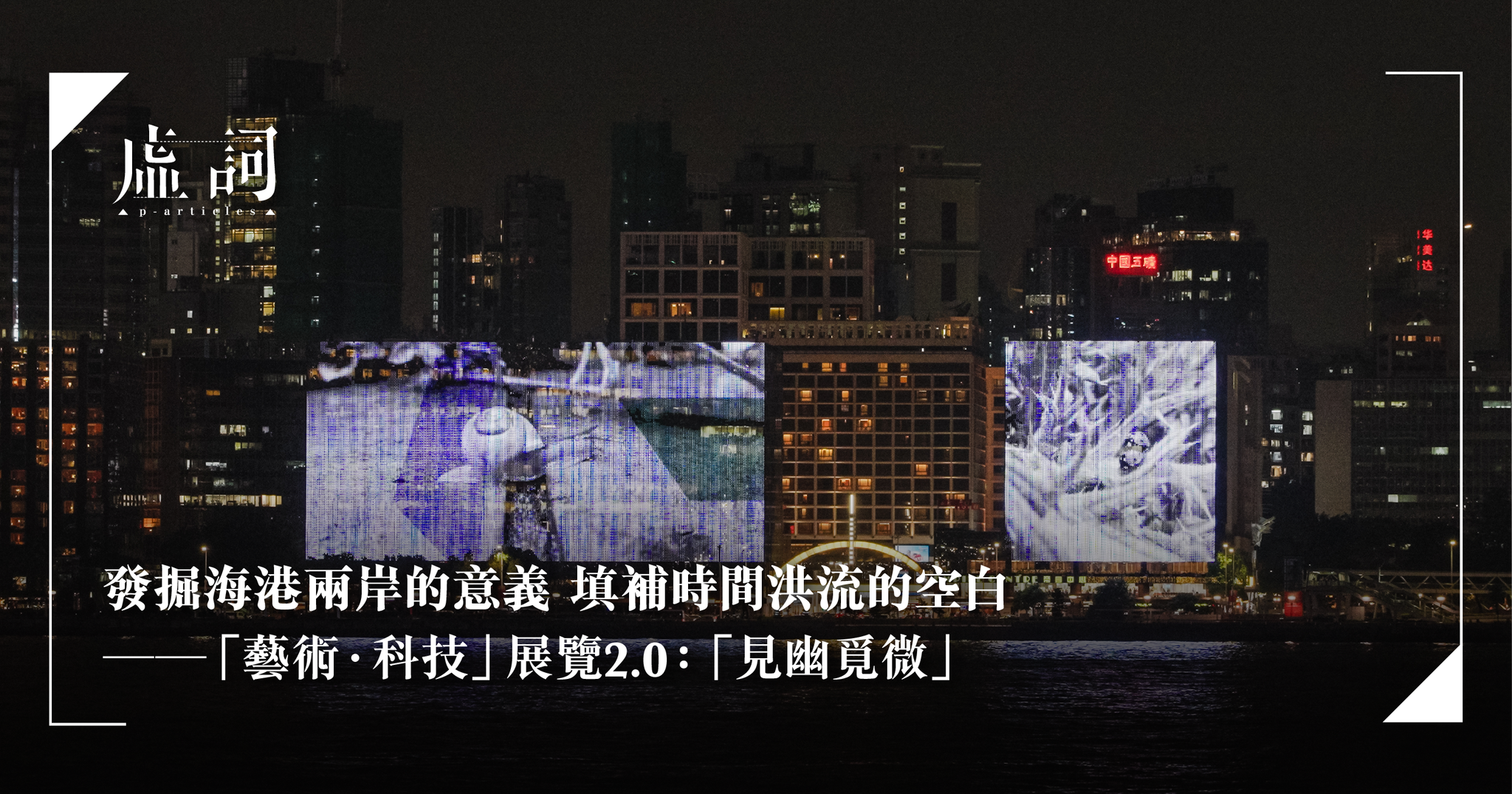

發掘海港兩岸的意義 填補時間洪流的空白 ——「藝術.科技」展覽2.0:「見幽覓微」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-04

香港藝術發展局(藝發局)今年舉辦第二屆「藝術·科技」展覽,當中包括近日開幕的首個主題展「見幽覓微」,將藝術家吳子昆,陳沁昕、馬琼珠和鄭波的作品投射在尖東海傍的信和光影藝術幕牆之上,以一系列數碼藝術作品,將維港兩岸幻化在光影之中,跨越現實與虛幻,讓大眾一同發掘在海港「空白」之間的獨特意義。

以器物說話 讓故事進入生活 ── 台灣物語「在地作為方法」展覽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-14

《18/22》既是一間文化媒體,同時亦是一家網店。網站主編鄧烱榕(Nico Tang)的目標,是讓讀者從觸手可及的產品之中,感受到真正在地的故事。《18/22》去年曾舉辦「茶物語」展覽,邀請超過20個本地單位,以「茶」為主題,製作出9件全新的「聯乘器物」。今年則在見山書店舉辦的「台灣物語──在地作為方法」展覽,精選了8個「MADE IN TAIWAN」的品牌,以器物呈現出各自的「台灣故事」。

唯一的人就是所有的人——談張馨儀的藝術

藝評 | by 馮以力 | 2023-09-18

我讀到《殘疾資歷》時很深刻的部分是它引述一名德國精神科醫生寫的:「這個世界上,其實沒有精神分裂症,沒有抑鬱症,沒有成癮症,有的只是承受著不同痛苦現象的人。」我想這個城市裡每個人或多或少也有些傷痛,也因而需要一些排解。當不再以醫學分類,大家在痛苦面前其實是平等,所以張馨儀在〈時拭迴〉展覽中的另一房間展示她很個人的那張由精神科醫生開出的康復證明書正正並不是想觀眾用醫療框架去看待她和其創作,而相反是希望直視過去而超越過去,從一個整全的時間同時性(simultaneity)將過去和未來都聚於她的當下。說到這裡,應該會更感受到她由一個人權倡導者轉向做藝術家的因由,藝術那種從意識上長年累月的改變,雖然沒有搞campaign、project那些objectives和數據去check the boxes,藝術無形亦不自知,但先處理好自己心情,才去處理事情,釋放出來的人格力量可能更大。

【文藝Follow Me】《賦予無意義》以宜家傢俬拼砌相機、鋼琴、印刷機 曾梓洋:創作像瀨尿牛丸

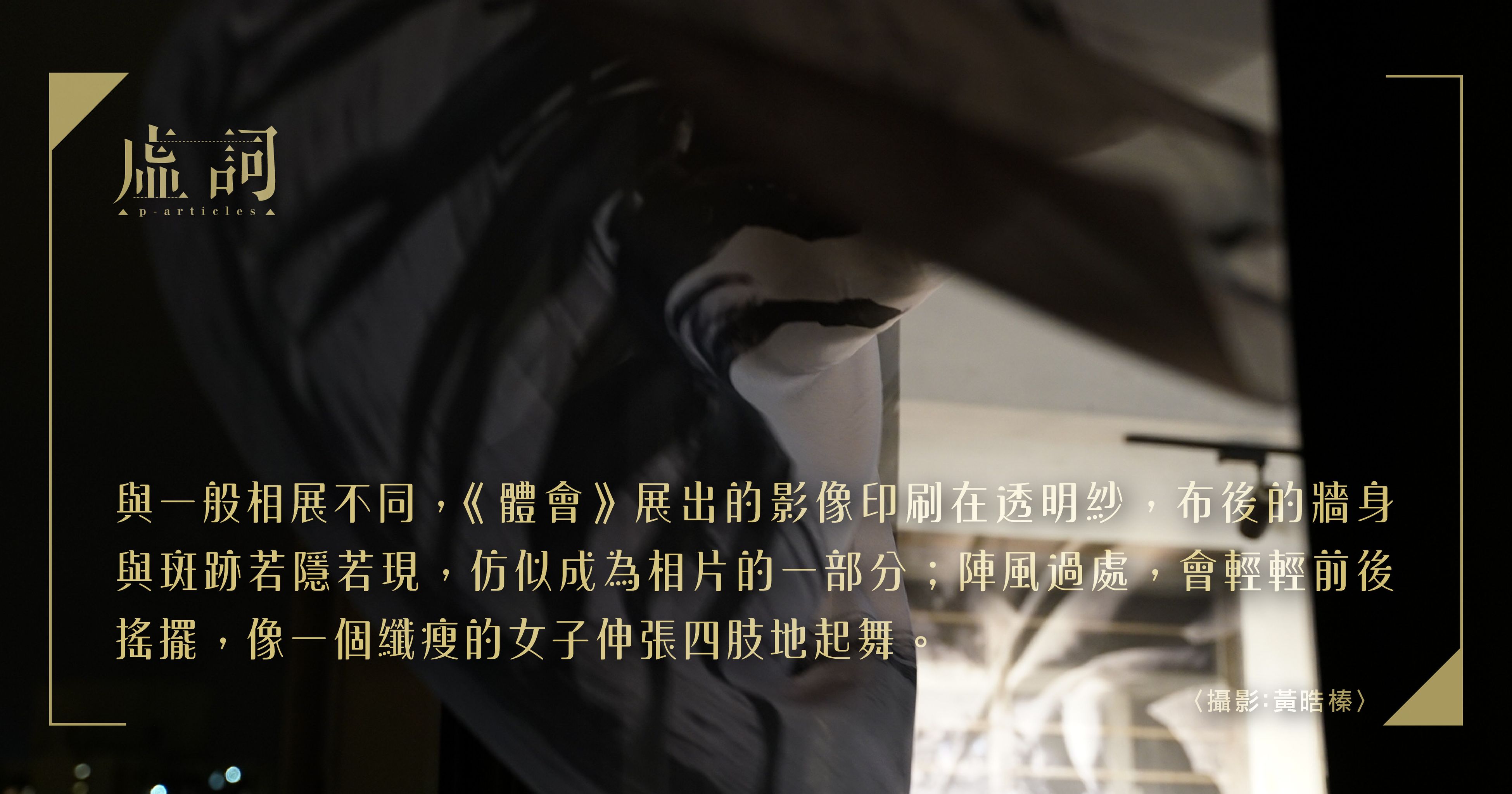

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-08-17

前攝影記者、現時在中大任教新聞攝影的曾梓洋(Eric)指著兩張朦朧的照片說:「這是我,這是我爸爸。」2014年,曾梓洋就讀中大藝術文學碩士(MAFA),在畢業展上他展出一部自己和爸爸用宜家傢俬的產品拼砌而成的相機,Eric的爺爺與爸爸都從事室內裝修,他則跑去當攝影記者,直至讀MAFA,他才有機會走進父輩的世界,把造傢俬與攝影兩樣風馬牛不相及的東西像瀨尿牛丸一樣結合起來。

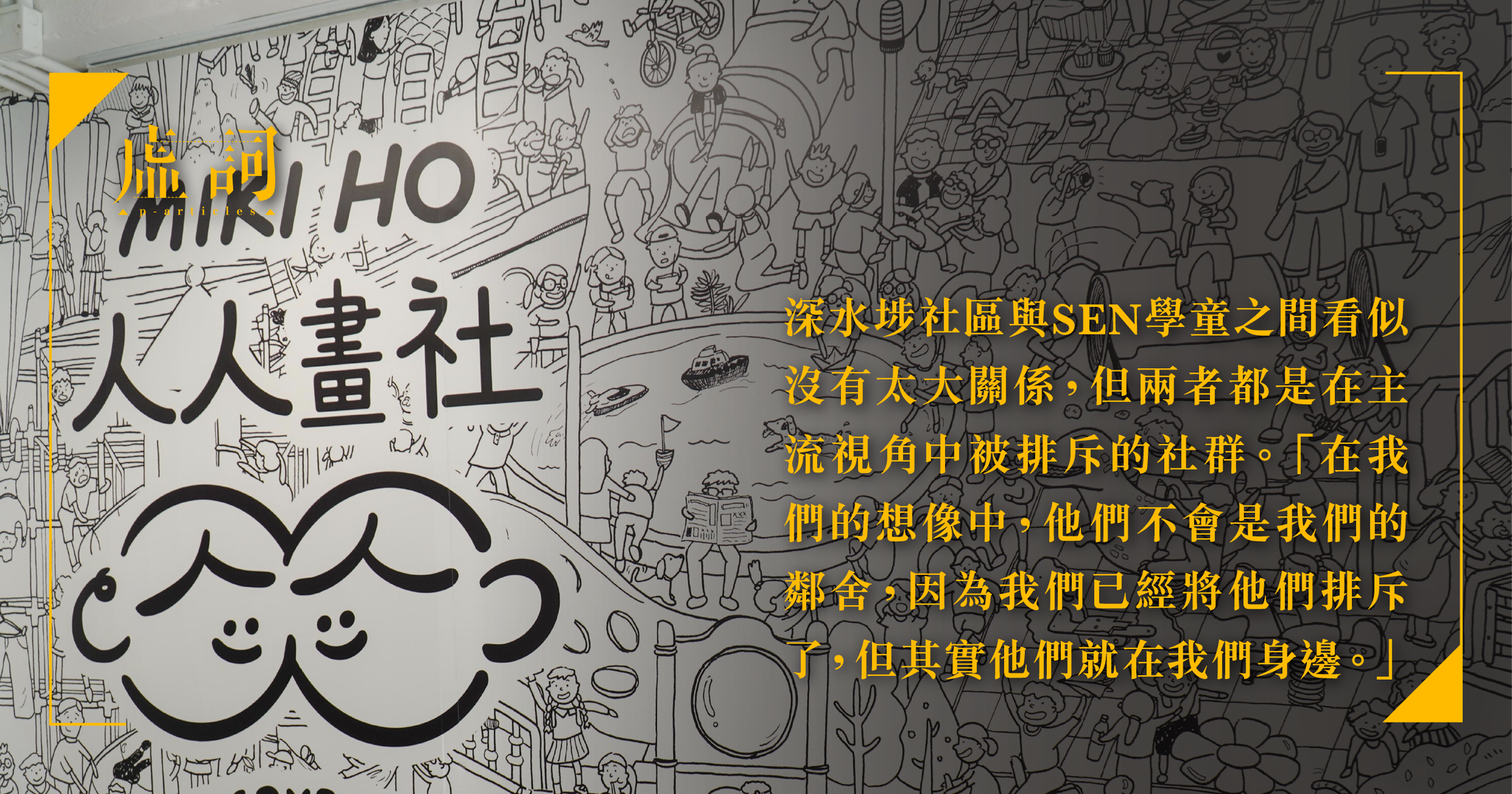

「MIKI HO 人人畫社」展覽——以藝術展現弱勢力量

報導 | by 王瀚樑 | 2023-08-03

藝術、深水埗與SEN(特殊教育需要)學童,看似毫不相關,年輕插畫家MIKI HO卻在她的「人人畫社」創作展覽之中,以插畫作品將深水埗社區與SEN學童連結起來。MIKI表示,她希望透過作品「以弱呈強」,呈現在「弱勢」、「邊緣」群體當中,蘊藏着的強大能量,展示它們在主流敘述中不被看見的面貌。

在崩壞世代中活得真實 ——《並置的聲音》跨媒介文藝展覽

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-07-22

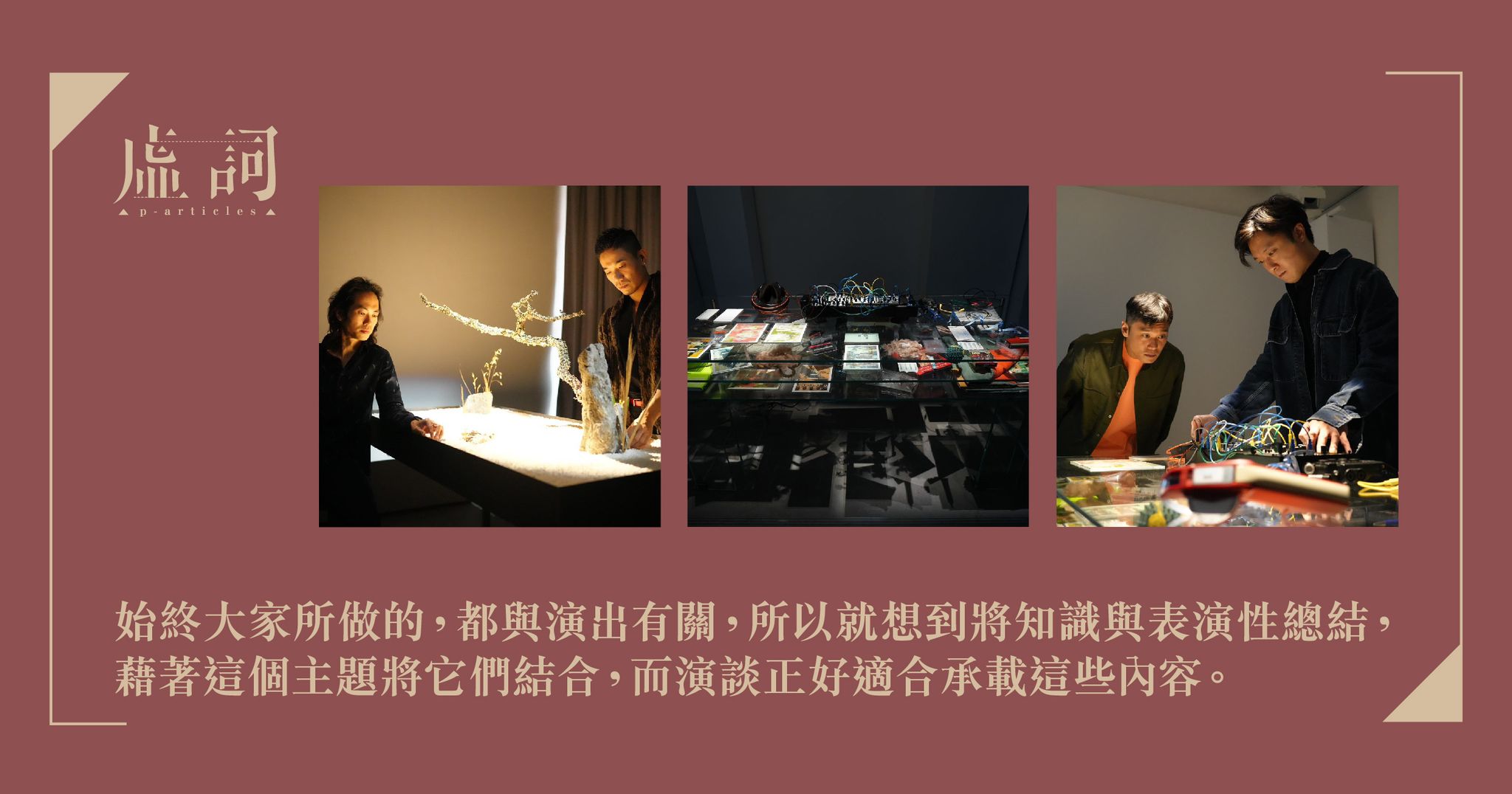

在劇場出身的袁曉嵐、謝昊丹,與在建築系畢業的林入,策劃了超過一年的「織梭跨媒介文化計劃」,讓文學、視覺藝術、劇場、建築背景的藝術家,一起思考以創作回應當下,論述真實的香港故事。作為計劃的成果,今個月他們在牛棚舉辦《並置的聲音》藝術展覽、展演及工作坊。袁曉嵐說她想知道,「不同媒介的藝術家,共同面對此刻的香港。他們由衷想講的一件事,會是甚麼呢?」

【文藝Follow Me】把時間摺成一棵樹 黎肖嫻與Parasite展覽「Signal 瞬息 展與接」

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-07-31

三年新冠疫情漫長而瞬忽,時間是掉拍的指針,時而沉重地跳動,時而平白跳過一整格。藝術空間Para Site展覽「瞬息⋯⋯signals」來到第二章「瞬息⋯⋯展與接」聚焦新冠疫情之後的這段過渡期,在分展與連接之間看時間如何非線性地一拍一拍跳動。

兆基創意書院首屆雙年展 《缺口長出了尾巴》——讓傷痕得以顯影

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-05-15

在這幾年間,你過得還好嗎?生活是否也在你身上留下一道道傷疤? 香港兆基創意書院舉辦書院舉辦第一屆老虎巖雙年展 —《缺口長出了尾巴》,邀請39位於書院畢業的藝術家,以創作回應「治癒/創傷」這個主題。39位藝術家以不同的手法、媒介展現各自背負的生活和傷痕,以藝術替我們刮開缺口、疏理創傷。

【文藝Follow Me】文字來自人民——香港藝術館與劉小康策劃「字由人——漢字創意集」看漢字的多重宇宙

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-04-04

「漢字藝術不一定只有文人才做到。」著名設計師劉小康說,他是香港藝術館「字由人——漢字創意集」展覽的客席策展人。由商朝的甲骨文到今時今日電腦字,漢字經歷數千年歷史變遷,說起漢字,很多人會想起詩詞歌賦、書法,看似文人專屬,實則民間亦創意大爆發。

【文藝Follow Me】從現實循入神話看世界另一可能 大館大型酷兒展覽「神話製造者」

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-03-11

站在印度藝術家Bhupen Khakhar晚期的作品《來訪者》(Visitors)前,孫啟越萬慨萬千。Bhupen Khakhar雖於六十年代已經靠畫市井生活、明媚風光成名,惟至1980年他媽媽去世後,他才開始描畫自己的同志生活,「他擔心畫同志生活會傷害到媽媽的心,」孫啟越抿了抿嘴,「我很感觸,我於2014年創辦驕陽基金會,我媽媽亦於該年逝世。我並非刻意為之,是無意中為了不讓媽媽傷心而配合的。」

踩紅地氈打卡,電影海報抽獎——卓越光影十五年:亞洲電影大獎展覽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-03-08

亞洲電影大獎學院將於 3 月 5 日至 3 月 11 日,假海港城海運大廈展覽大堂舉行「卓越光影十五年︰亞洲電影大獎展覽」,是次展覽作為第 16 屆亞洲電影大獎的前哨活動,將設置紅地氈佈置供參觀者拍照留念,並會展出歷屆亞洲電影大獎得獎影人的珍貴照片、亞洲電影大獎獎盃,更有扭蛋機隨機發放亞洲電影大獎紀念品、咖啡優惠券及明星親筆簽名海報。多個打卡位猶如帶你親臨頒獎典禮現場,體驗明星光芒。

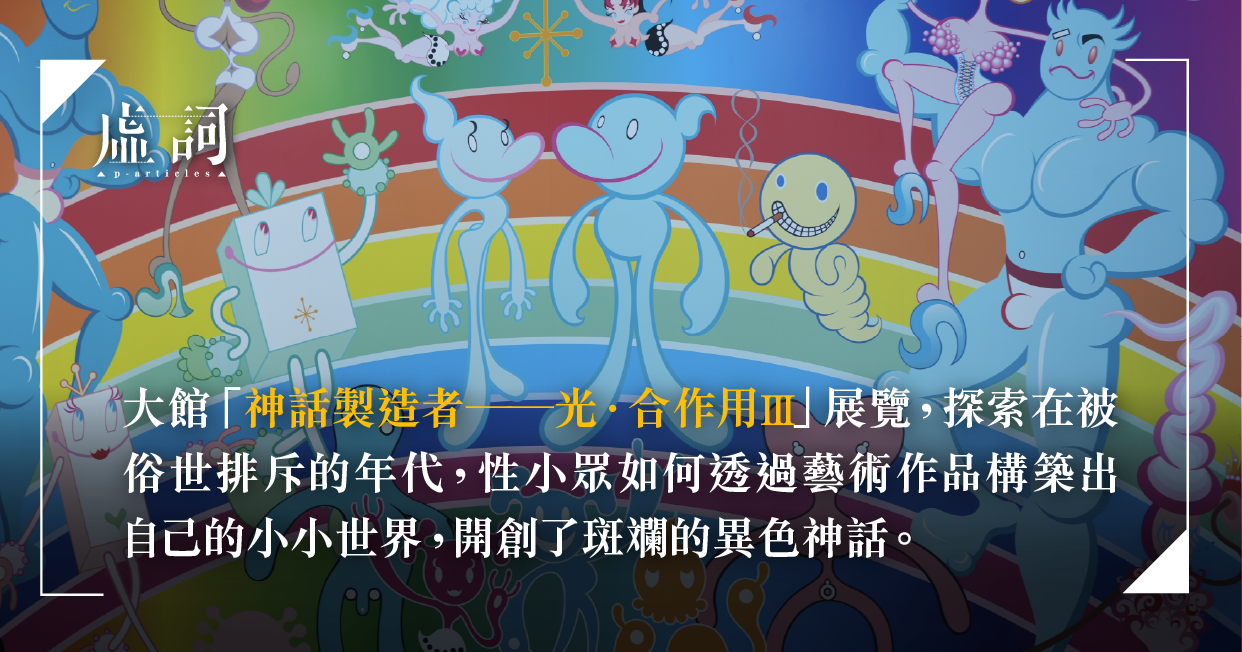

大館辦全港首個大型LGBTQ+展覽 立足神話展望未來 「神話製造者——光.合作用 III」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-03-02

神話,是世界的起源,塑造出不同社會基本的自身論述﹐與經常伴隨而至的身份、傳統和信仰體系,一起構成了宇宙矩陣,當不受束縛的酷兒出現,與神話又會激撞出怎樣的火花?學者向在榮在《古怪之道:一種去殖民探究》激發出一種「古怪之道」(Queer Ancient Ways),思考殖民的框架以外,拋開性別的二元劃分,性、愛、慾以千姿百態的面貌出現時,世界又會以一種怎樣的姿態呈現眼前?大館「神話製造者——光.合作用 III」展覽以此為開端,探索在被俗世排斥的年代,性小眾如何透過藝術作品構築出自己的小小世界,開創了斑斕的異色神話。

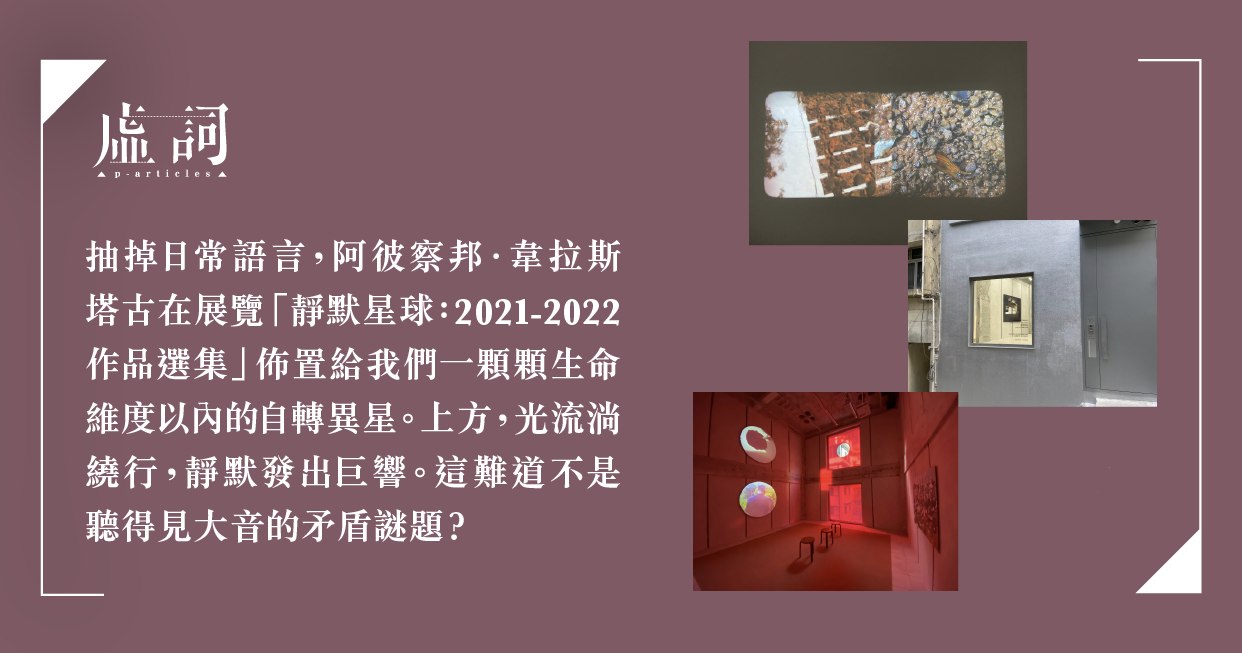

阿彼察邦「靜默星球」:我的無音流向你體內消失

藝評 | by 吳騫桐 | 2023-01-20

馬凌畫廊正展出阿彼察邦的「靜默星球:2021-2022作品選集」,吳騫桐走進那夾在樓梯窄街裡一幢六層的水泥盒子,像坑上的隕石,要讓人撿拾異星碎片似地彎在那裡。抽掉日常語言,阿彼察邦在展覽佈置給我們一顆顆生命維度以內的自轉異星。上方,光流淌繞行,靜默發出巨響。這難道不是聽得見大音的矛盾謎題?

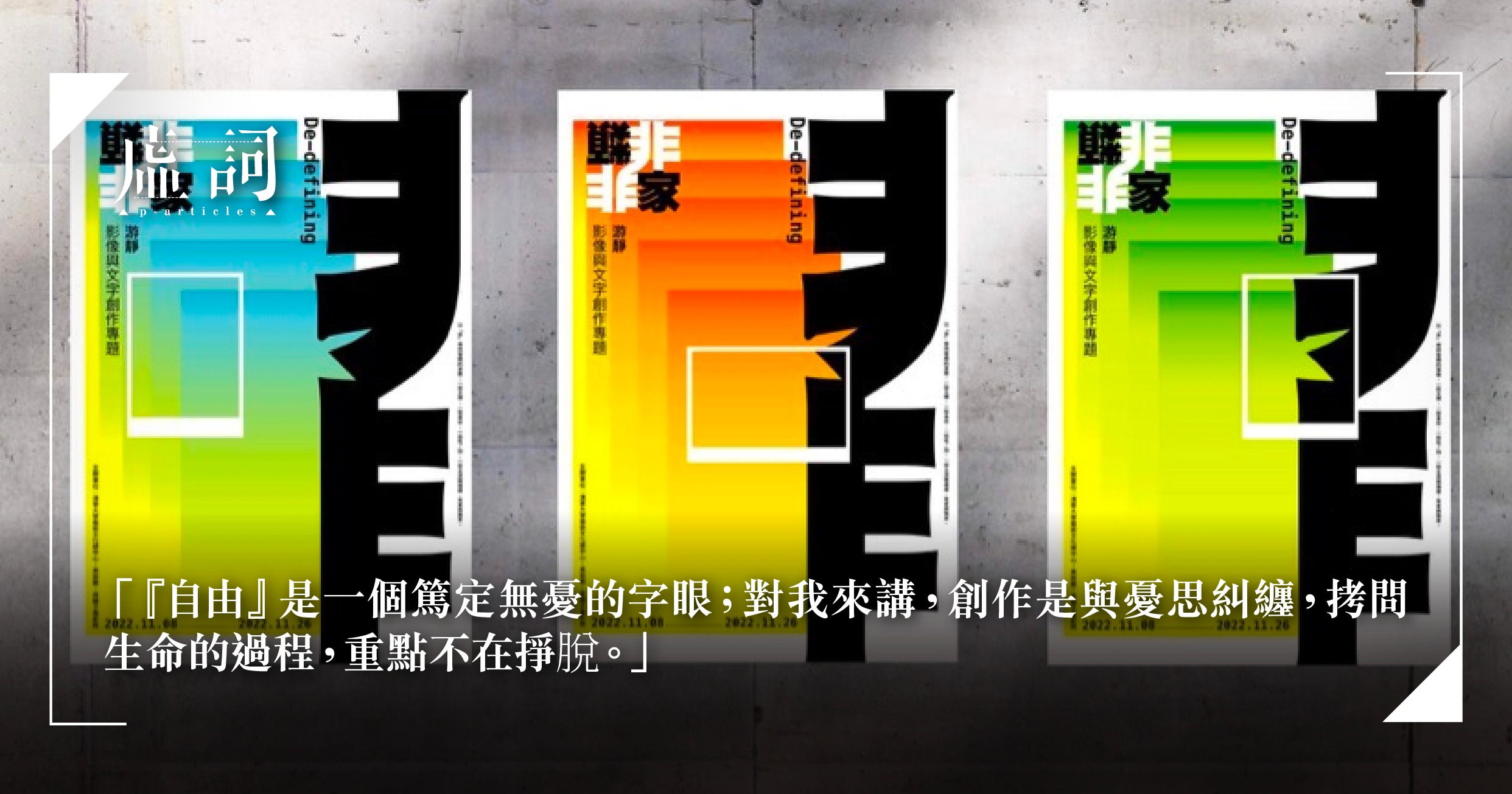

【策展序】與憂思糾纏──雜記游靜作品展的策展思路

藝評 | by 陳若怡 | 2022-11-12

作品展的標題框架了被討論、被解讀的視線範圍,那些家國的、移動的、性/別的,會否一旦命名便被設限了?於是,此次「非家非類」游靜作品展決計以「非」作為態度上的宣告,「非」是不然、不是、不對,不「只」是這樣,有抵拒定義的用意。最初的命題僅有「非家」,在仍必得窘迫地談論著的離與返、有家與無家、流動游離這些離散的家國命題之外,試圖以「非家」的「非」容納更多討論的可能,並且將「家」容納身分、性/別與各種在定義上難以歸類的討論。

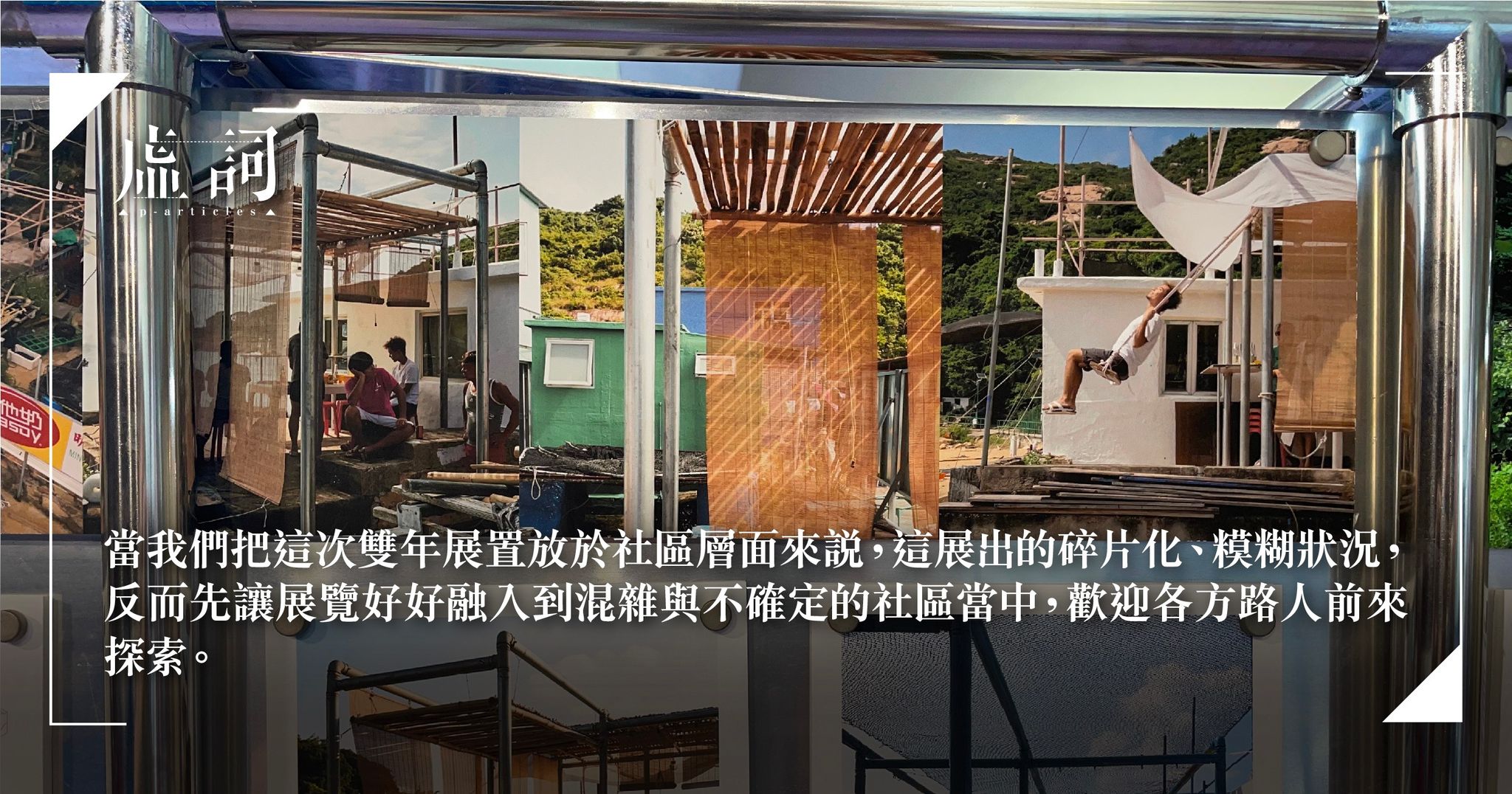

【建築雙年展 2022】尋找群展以外的行動者

空間 | by 蔡寶賢 | 2022-10-20

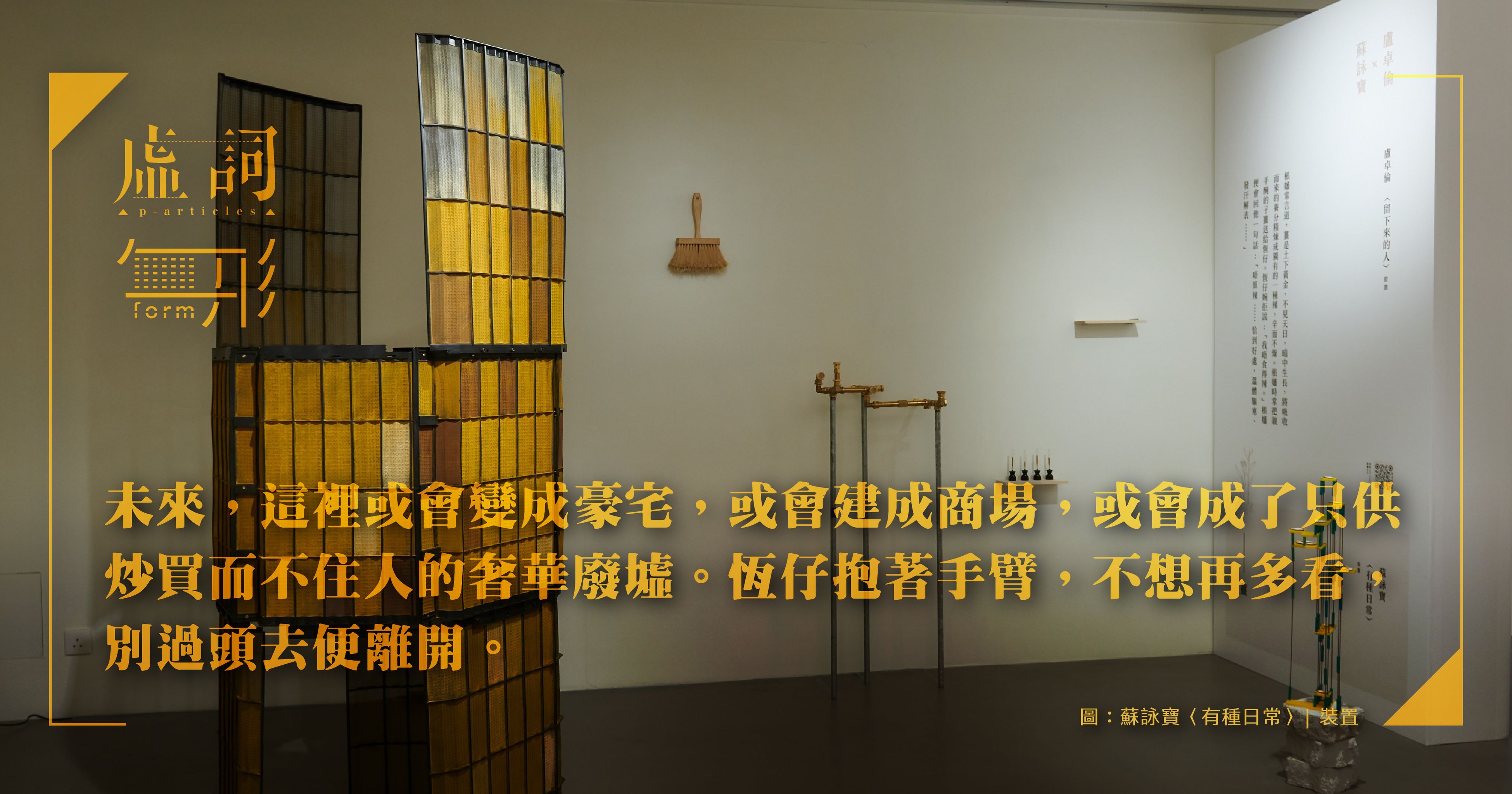

本屆《港深城市\建築雙城雙年展》,以「集籽種城」為題集結兩地各建築專業、社區設計等來自不同的專業背景的參展單位,共同探討城市、建築及建構環境的議題。混雜些許疑惑與期盼參觀展覽,蔡寶賢認為每個參展單位背後所屬的策劃團隊、協作成員涵蓋不同界別的成員,箇中的社會影響力亦感染作為觀眾的她。

【文藝Follow Me】你、我、他的「虛空之地」 藝術家曲淵澈建構流動城市

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-10-19

618上海街地下有一個雪白的空間,白淨的地氈,上面有白色的方塊及白皚皚的水形雕塑。這是藝術家曲淵澈的展覽「虛空之地」 。「虛空之地」這名稱源自波蘭學者齊格蒙.鮑曼(Zygmunt Bauman)一本著作《液態現代性》(Liquid Modernity)。

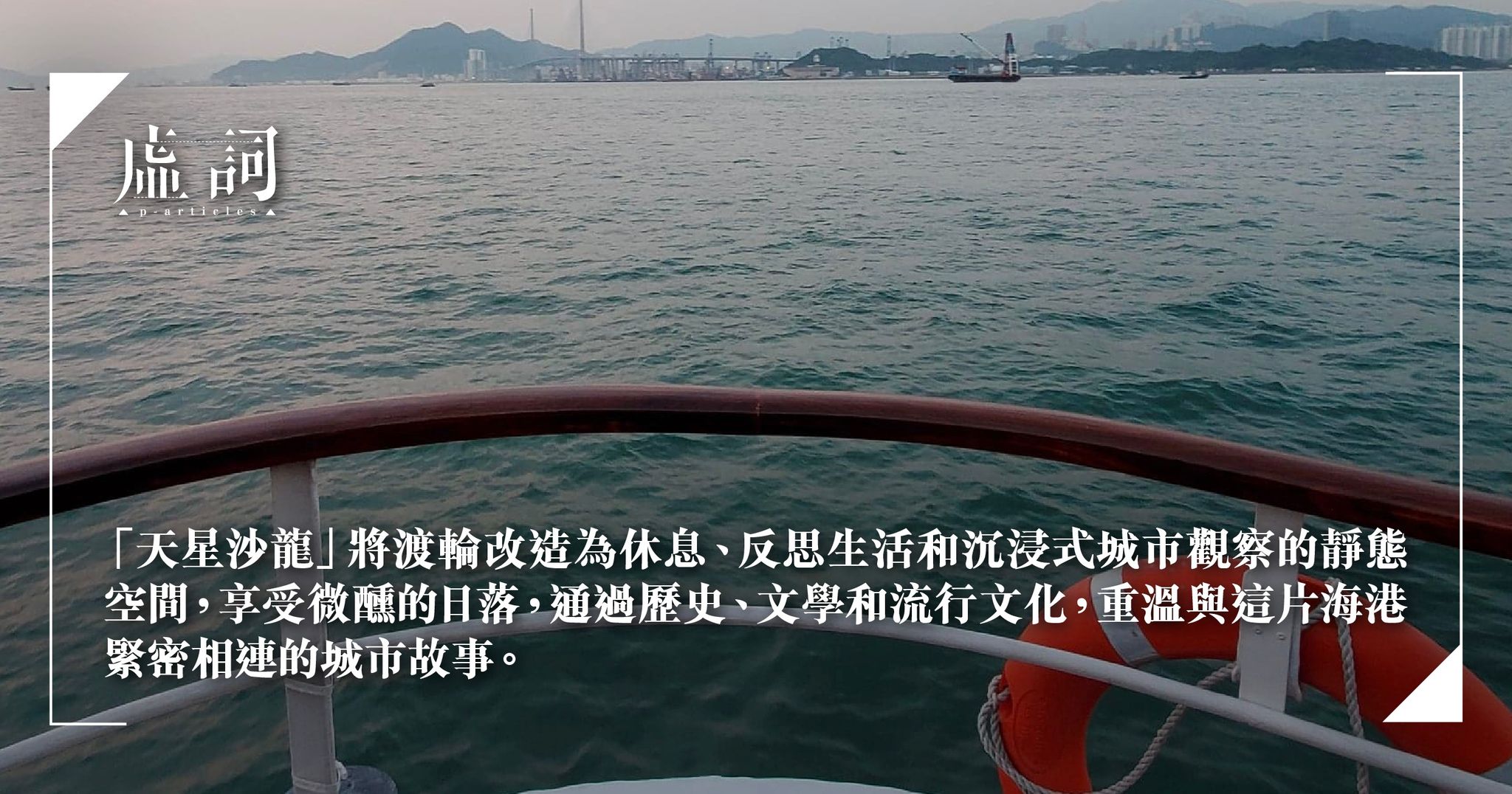

【建築雙年展 2022】懷疑人生,不如集籽種城!碼頭展覽遊蹤+坐天星暢遊藍巴勒海峽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-09-23

由香港建築師學會雙年展基金會主辦,香港建築師學會、香港規劃師學會及香港設計師協會共同協辦,「創意香港」主要贊助,兩年一度的本地建築界盛事——港深城市 \ 建築雙城雙年展(香港)已經開鑼,今屆雙年展主題為「集籽種城」,聚集了 50 多個探討城市、建築及環境議題的參展單位,將展場延伸到中環街市及天星、北角、觀塘等碼頭的公共空間,展示多個社區保育項目的成果,亦帶大家深入荔枝窩客家古村,探討疫境下城市和自然共榮共生的可能。今屆焦點之一,由「懷疑人生就去」團隊策劃的「天星沙龍」,帶大家在日落下走一條平時無得搭的航線,暢遊藍巴勒海峽,通過歷史、文學和流行文化,重溫與這片海港緊密相連的城市故事,讀者不容錯過!

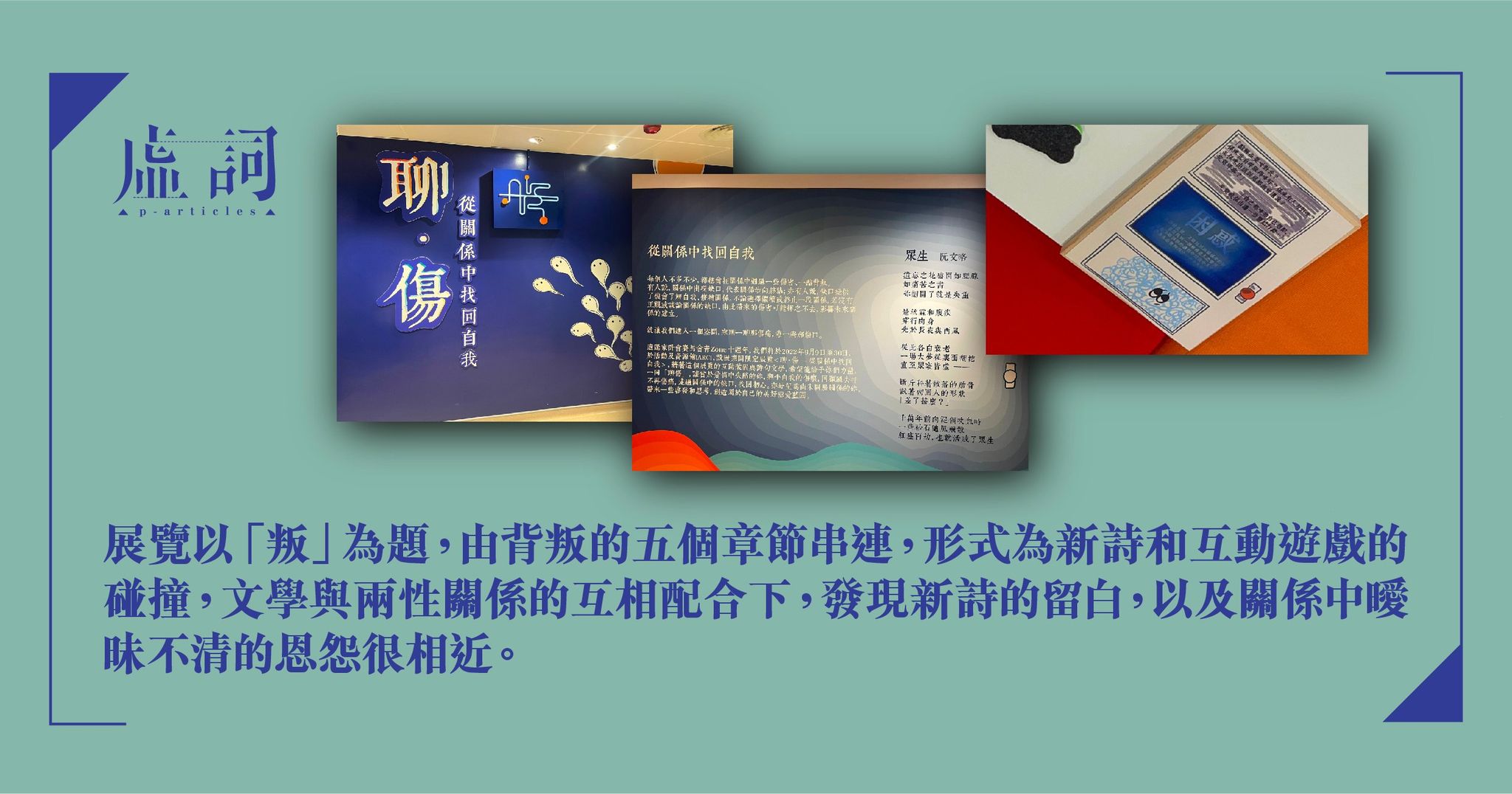

《聊.傷——從關係中找回自我》展覽:文學 X 背叛 在療傷的路上匍匐前行

報導 | by 定尞 | 2022-09-23

由詩人熒惑與家計會合作舉辦的《聊.傷——從關係中找回自我》,展覽以「叛」為題,由背叛的五個章節串連,形式為新詩和互動遊戲的碰撞,藉此讓傷心的人透過展覽獲得少許力量,明白療癒的終點始終存在,當成讓心靈放鬆的地方。

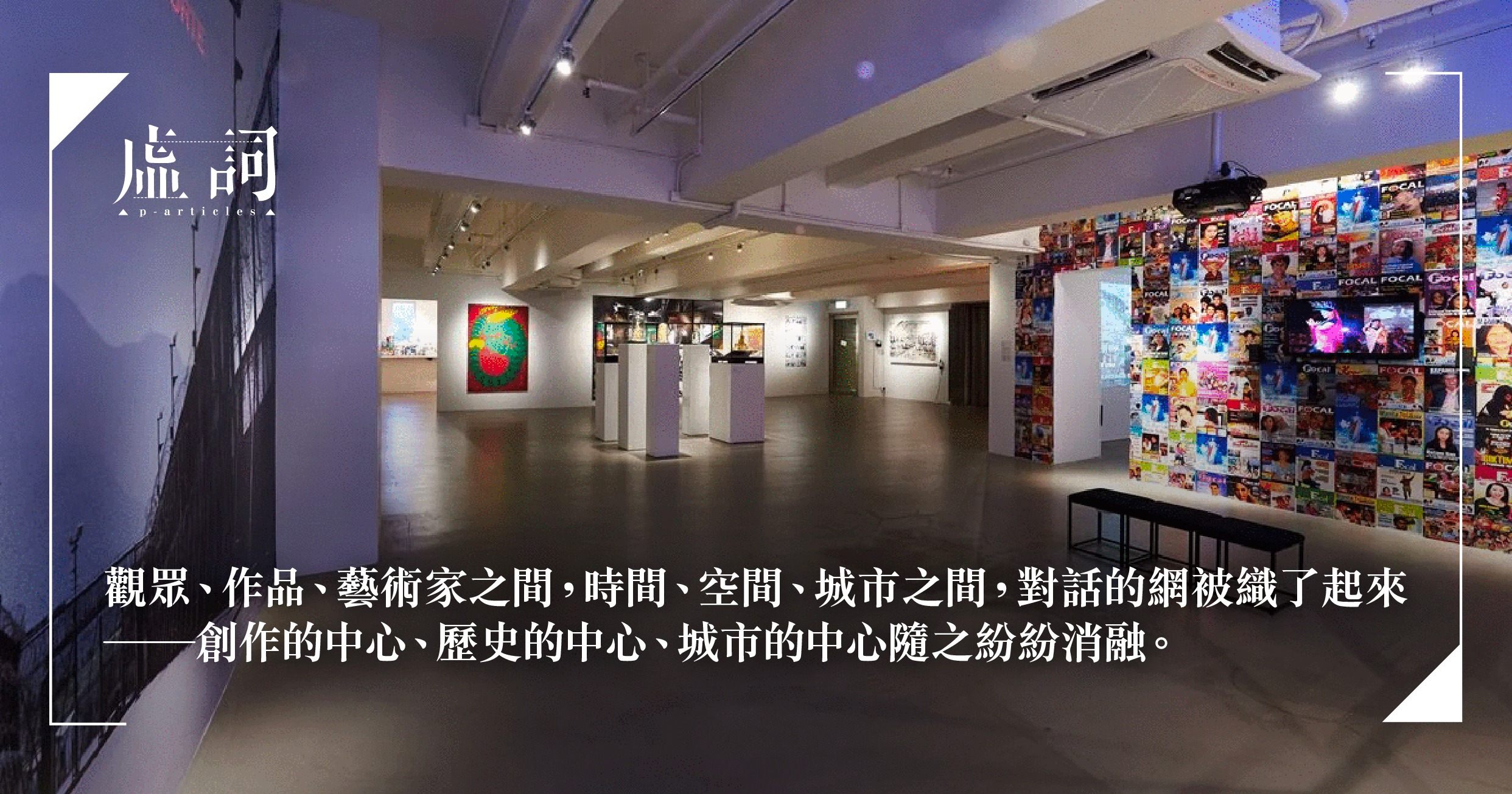

去中心的對話場域——Para Site群展《擱 角 覺》

如是我聞 | by 王佳文 | 2022-10-01

打開門,進入場地,空間被間隔出層疊、錯落的走廊。今年五月起,位於鰂魚涌的Para Site舉辦群展《擱 角 覺》,展出七組藝術家的作品,圍繞「擱置、角色、覺察」這三個關鍵概念, 「希望走進展覽空間的觀眾先把對觀展的任何預設都擱置,藉此叩問展覽中不同持份者的角色,嘗試探索觀眾、藝術家與策展人之間被動既主動的權力關係。」

【文藝Follow Me】「激發的細胞連在一起」產生記憶 而記憶是無法觸摸的煙

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-09-13

「激發的細胞連在一起」是大腦產生記憶的過程,亦是灣仔茂蘿街7號一個展覽的名稱。策展人兼參展藝術家之一的梁基爵說,展覽是想借助這幢重建後的歷史建築講記憶。

【文藝Follow Me】「傳導/蛻變——七位香港教學藝術家」展覽 何兆基、林嵐:我們是整理魔術師

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-08-27

「傳導/蛻變——七位香港教學藝術家」展覽策展人歐陽憲找來七位一邊教書,一邊當藝術家的「教學藝術家」進行聯展,參展人包括何兆基、林嵐、譚偉平、鄧凝姿、謝明莊、黃麗貞及余偉聯。他們七人的身份是明確的,當他們在學校教書,他們被稱為「老師」,但他們舉辦展覽時,就是「藝術家」。是次「傳導/蛻變——七位香港教學藝術家」展覽則特別強調他們的雙重身份。他們又如何兼顧兩者呢?

【文藝Follow Me】「後人類敘事:以科學巫術之名」展覽 探索邊界中模糊的可能性

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-08-13

在古斯拉夫的神話中,太陽神有一個女兒叫Zorya,代表黎明女神。關於Zorya的故事在烏克蘭、波蘭、斯洛維尼亞、俄羅斯等地因應各地文化被描繪成不同故事版本。她有時是一個人,有時是兩姊妹、三姊妹,各自代表著天上不同時候的光:黎明時她是「晨星」(Zorya Utrennyaya),黃昏時她是晚星(Zorya Vechernyaya),午夜時她就是午夜(Zorya Polunochnaya)。

檔案是記憶的累積,也是記憶的遺失——談Para Site展覽「人為/狀態」

藝評 | by 黃桂桂 | 2022-08-04

早前兩位藝術家鄭子峰、李曉華於藝術空間Para Site的天台工作室舉辦雙人展「人為/狀態」,在翻閱、瀏覽過Para Site多年來的檔案後,鄭子峰以微距攝影將歷史圖片反覆重製;李曉華則復活達蓋爾銀板技術,進行「無對象」攝影。當人類建構檔案以記錄自己的存在,那究竟是一種怎樣的狀態?

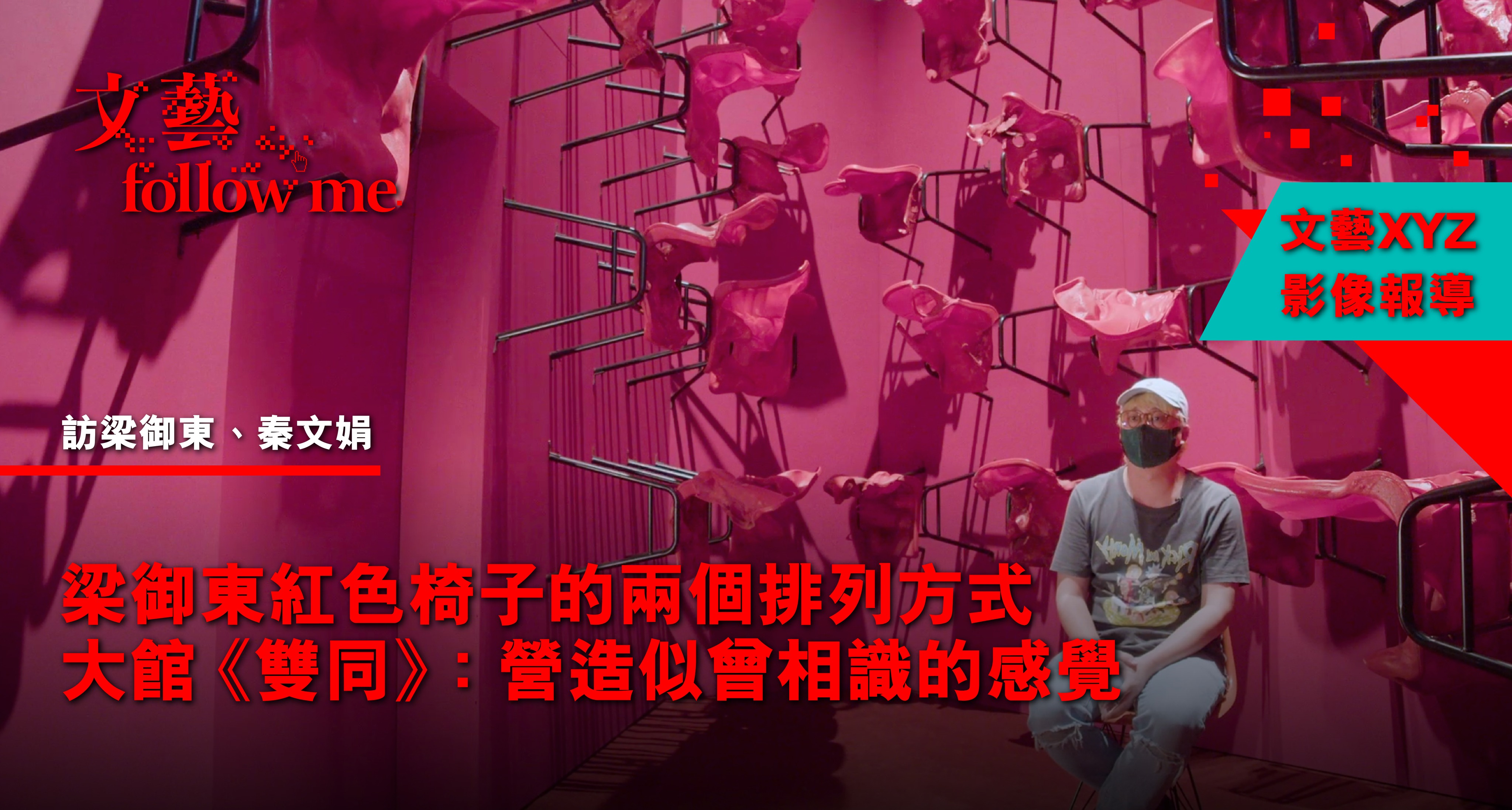

【文藝Follow Me】大館《雙同》遊走虛幻與現實 梁御東的紅色椅子:該倒下的沒倒下

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-05-28

電影《22世紀殺人網絡》中有一幕是Neo看見一隻黑貓在眼前經過,數秒後同一隻黑貓再次經過,Neo方驚覺他們生存的世界是虛構的。這種似曾相識(Déjà vu)的感覺,就是大館展覽《雙同》希望大家體驗到的。

【文藝Follow Me】CHAT六廠「邊織邊拆的網」探索絲線的矛盾、擴散與張力

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-05-14

「我在做展覽的所有過程,包括現在的心情都是矛盾的。」CHAT六廠「再紡東亞系列二:邊織邊拆的網」策展人王慰慰說。隨後她笑道這樣推廣展覽也許不太恰當,但的確「矛盾」是最適合形容這個展覽的詞語。

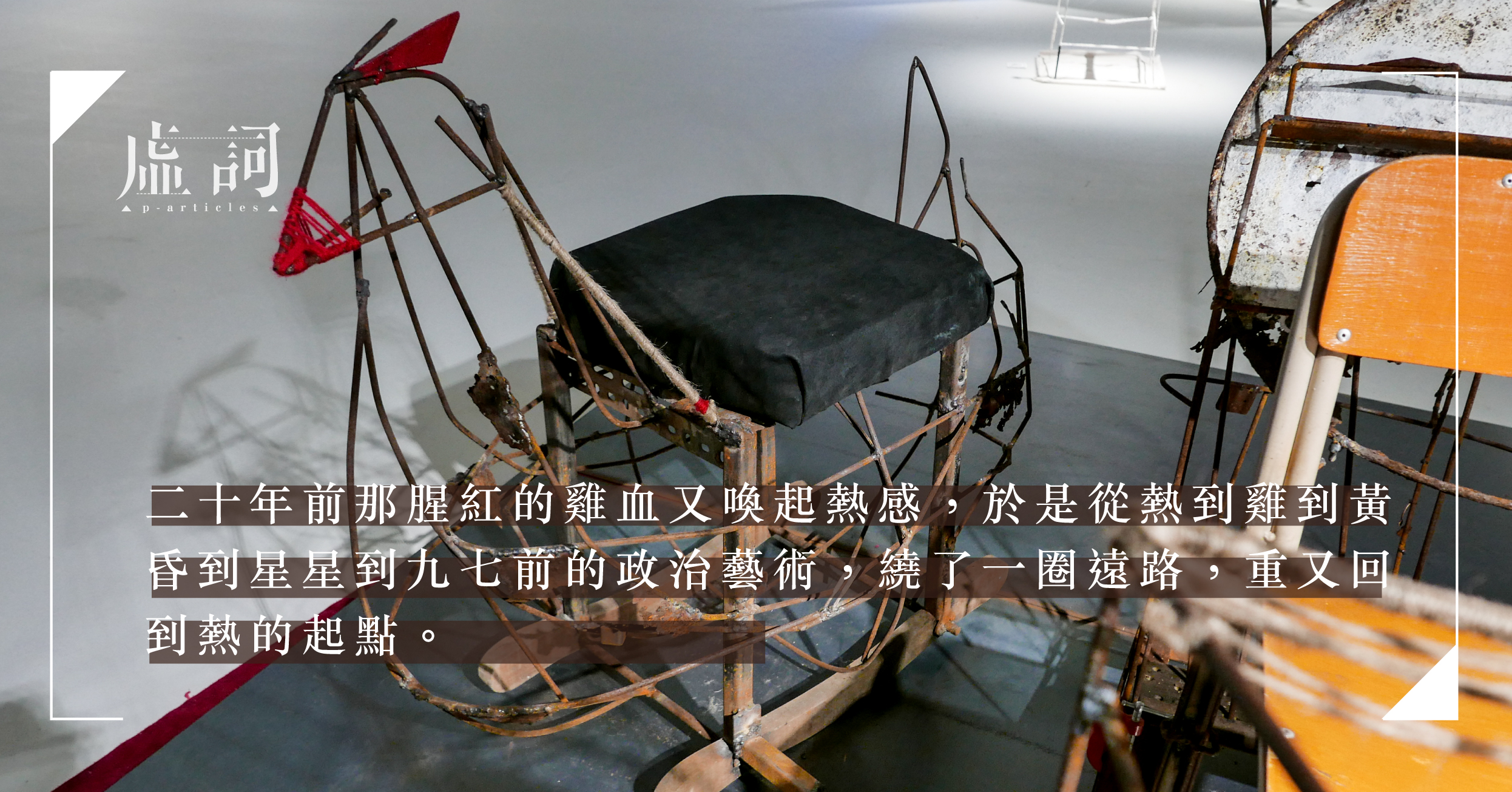

【文藝Follow Me】退休後重訪年輕 陳育強個展《天雨粟》:創作熱情需被看見

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-04-16

「本來我租studio是想用來hea的,但歎下歎走就走了一些不太歎的東西出來。」藝術家陳育強打趣道,他口中那些「不太歎的東西」就包括他最近正在舉辦的展覽「天雨粟」中,一系列糅合中國書法與西方繪畫的作品。

【文藝Follow me】「WOMEN我們:女也彳亍」展覽 潘浩欣談女同志的手與性愛:私密、歡愉及創傷

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-03-19

藝術家潘浩欣(Nicole)以女同志的手作為拍攝對象,展示女同志的性愛,私密、歡愉、創傷,作品名為《In & Out》,在「入」與「出」中間,是否存有第三個空間?

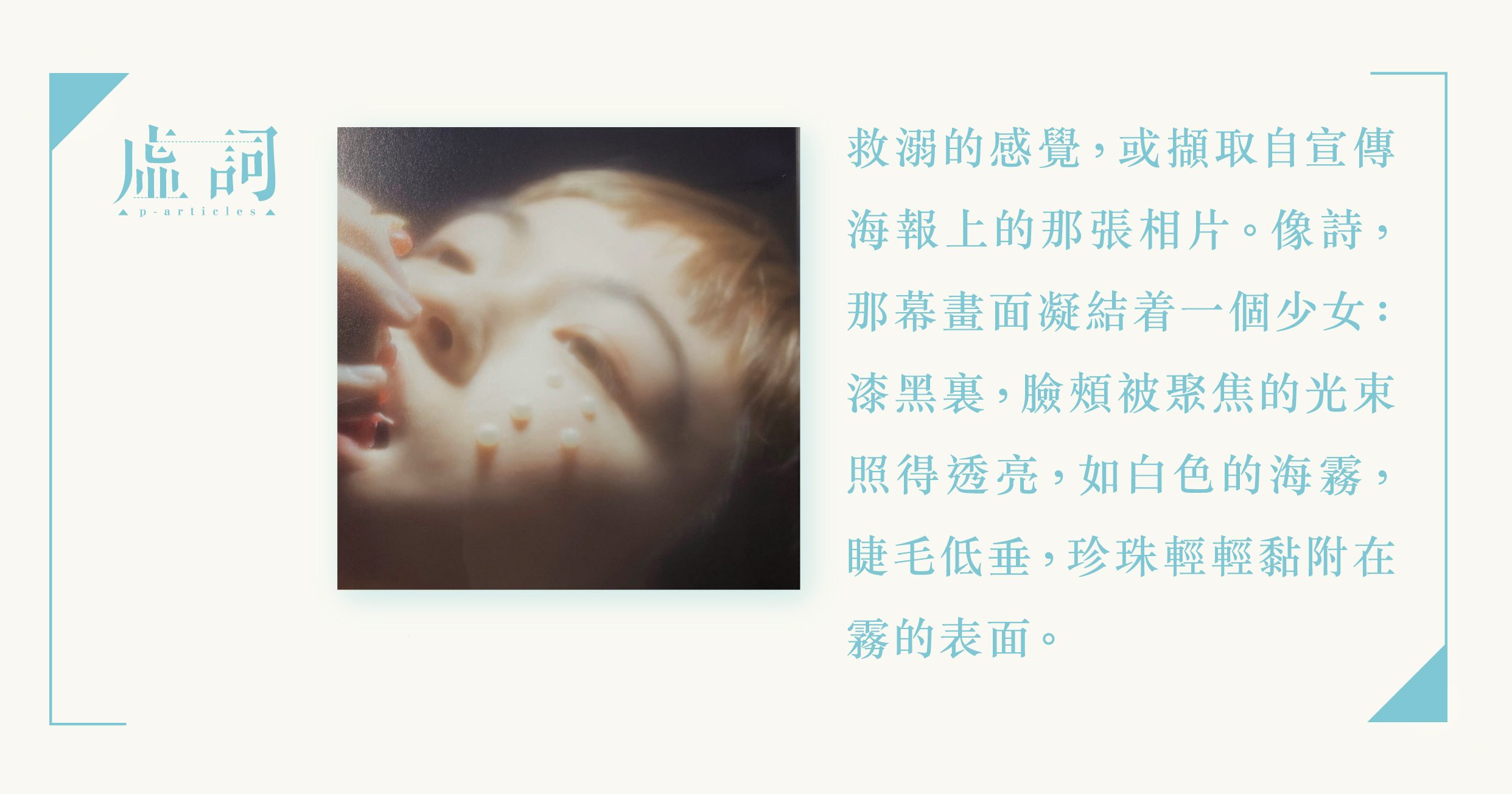

RNH Space 展覽「盲彎處」:珍珠少女的救溺

評論 | by 吳騫桐 | 2022-03-18

在吳騫桐眼中,徐皓霖的個展「盲彎處」夾帶着一個時空久遠的救溺行動。Blind Curve。取自日本女歌手菊池桃子1984年的同名歌曲,典型的city-pop,精準地剪下了八十年代初日本民眾被捲入經濟奇蹟的迷失感:駕駛寶馬漫無目的地馳騁,沉迷於一段一段沿路的隨興愛情,如此逃逸,皆因覺察當下的熠熠糜爛不過是一戳即破的泡沫幻相。而徐皓霖的救溺對象,正是那些被社會挪用、消費的女性人偶空殼。

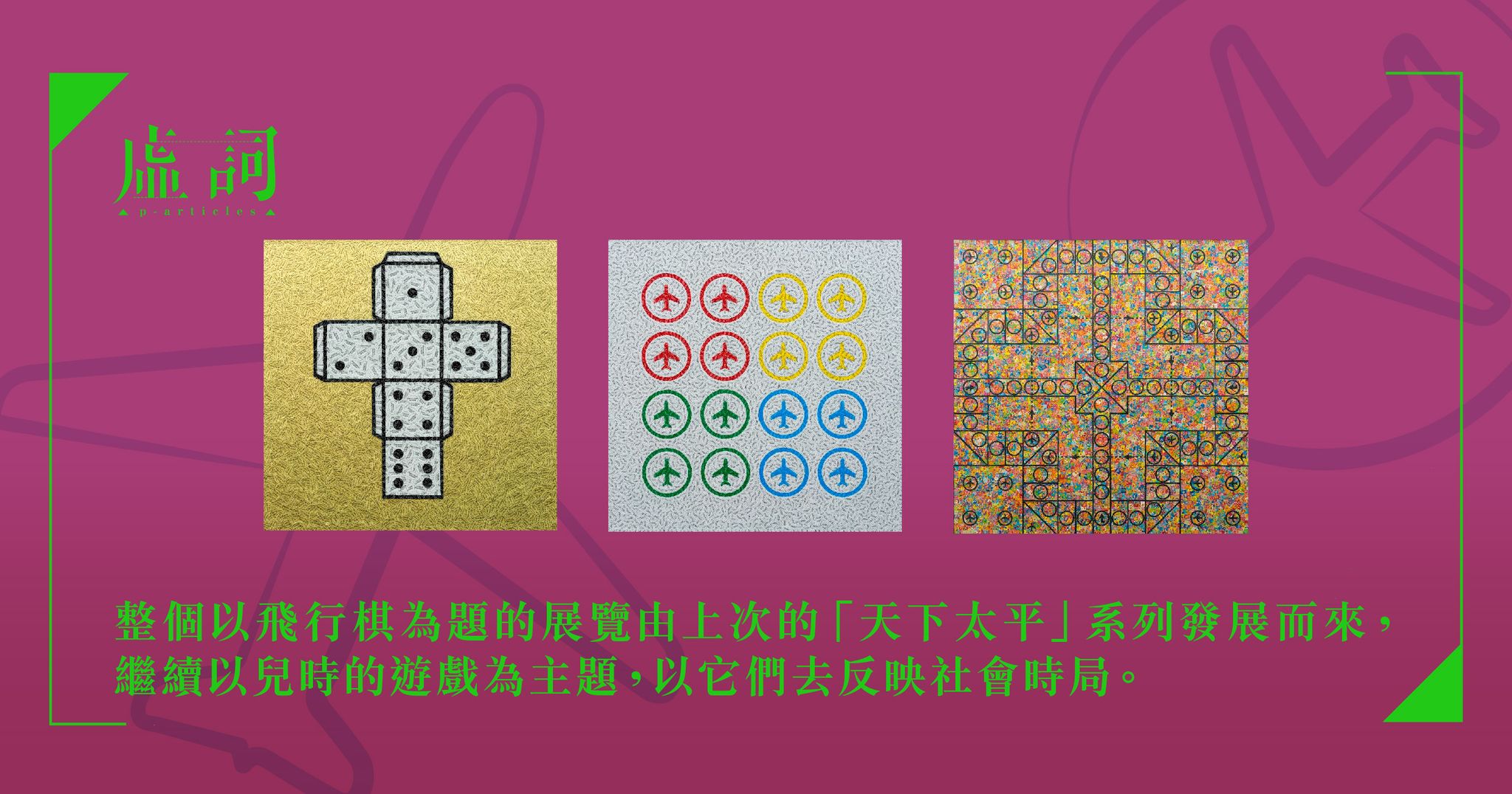

只要你不覺得無聊,無聊的就是別人——唐偉傑的《Bon Voyage》

專訪 | by 何倩彤 | 2022-01-19

唐偉傑的展覽題目《Bon Voyage》,繼上次的的「天下太平」系列,再次以兒時遊戲飛行棋作為主題,將這兩個充滿戰爭隱喻的遊戲,重現得如此完整,只因再刺激都有種無聊,不玩便無法實踐出來。

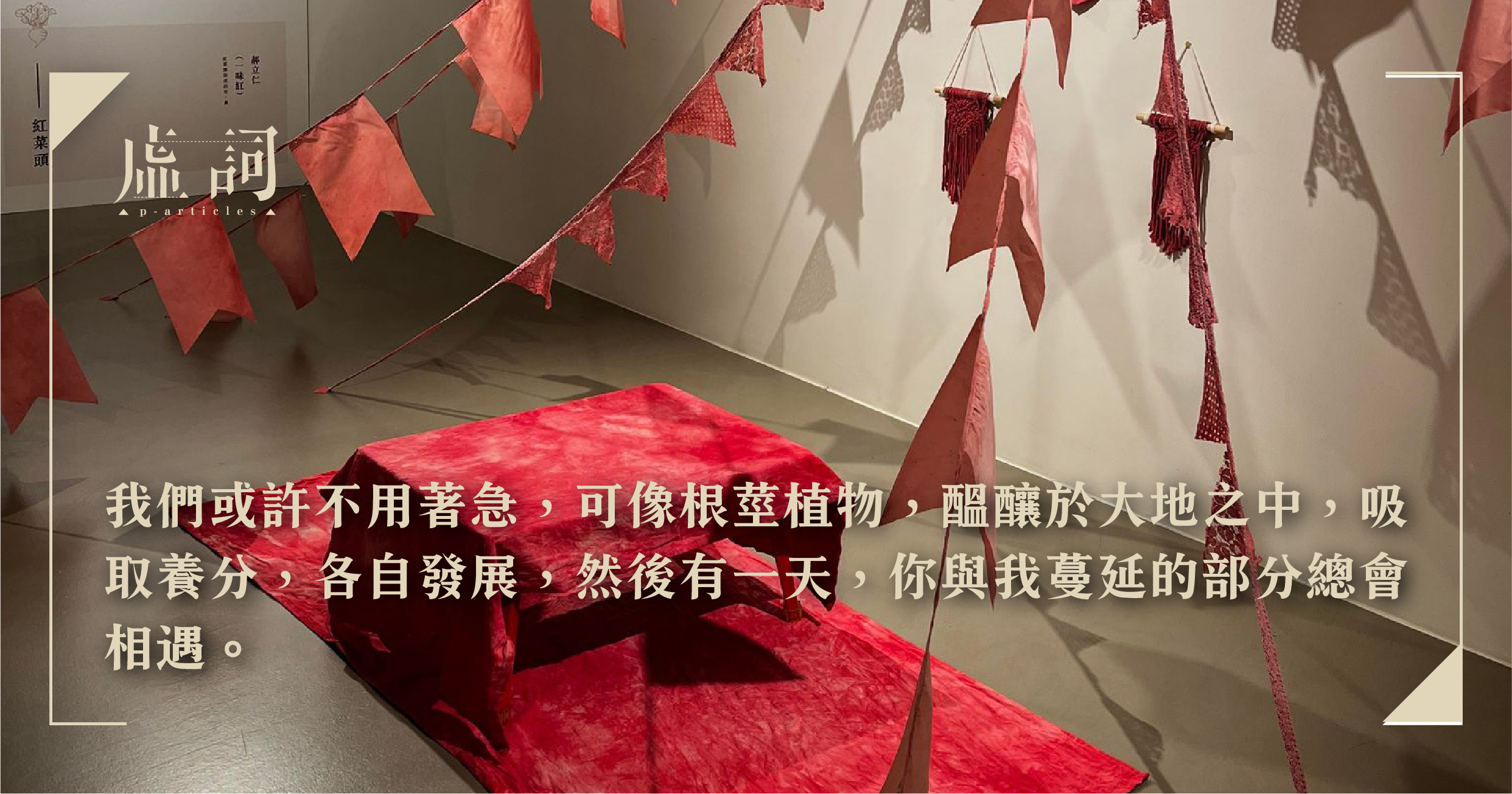

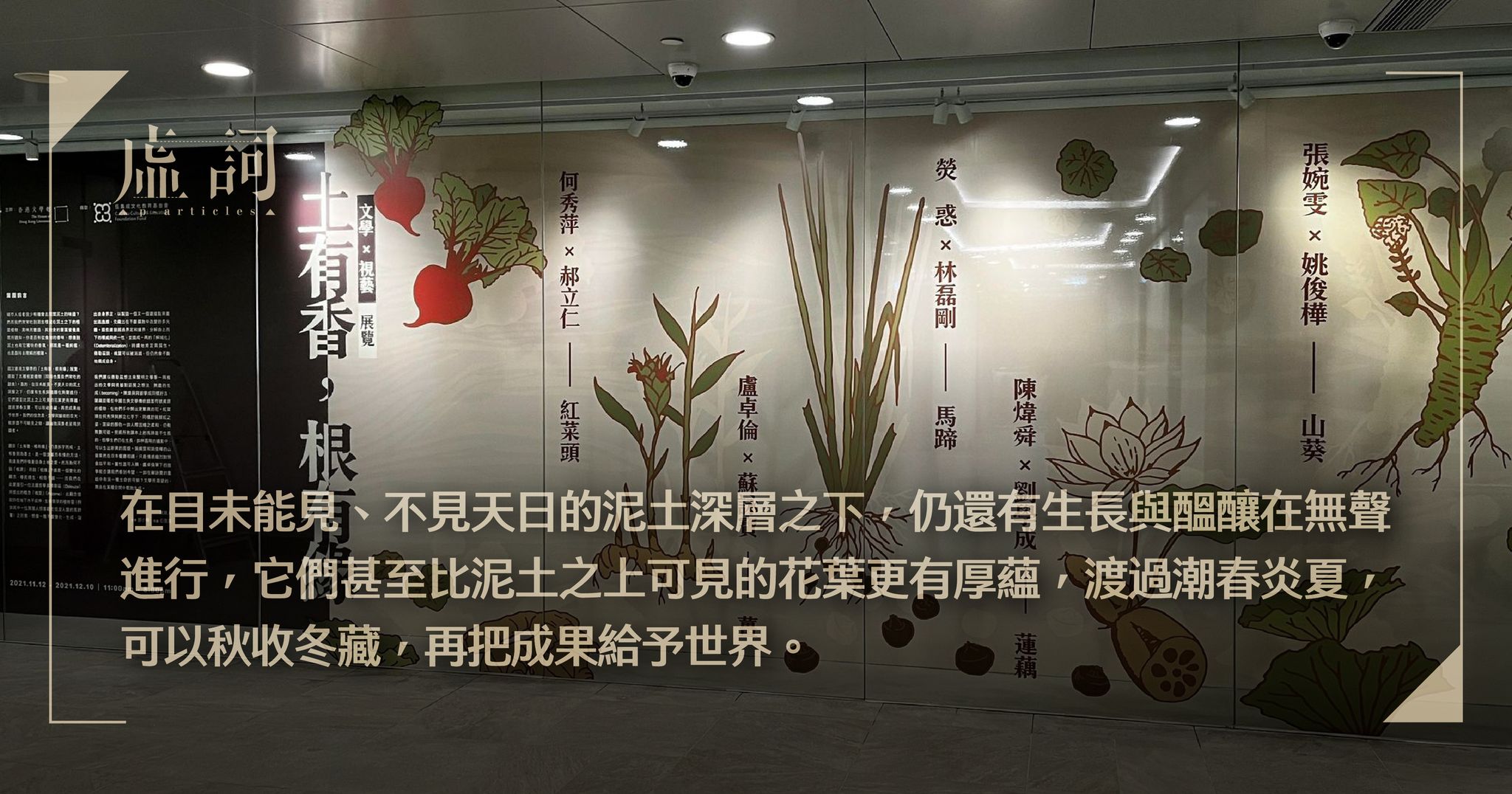

「親蔬」有「別」:香港文學季「土有香,根有緣」展覽隨想

報導 | by 劉詠淇 | 2021-12-07

本年度文學季主題「土有香,根有緣」以食物為創作基礎,除了將植物和文學作連結,劉詠淇觀賞展覽後形容,這也可跟今日我城的心理狀況有所呼應,就像根莖植物,醞釀於大地之中,吸取養分,各自發展,然後有一天,你與我蔓延的部分總會相遇。

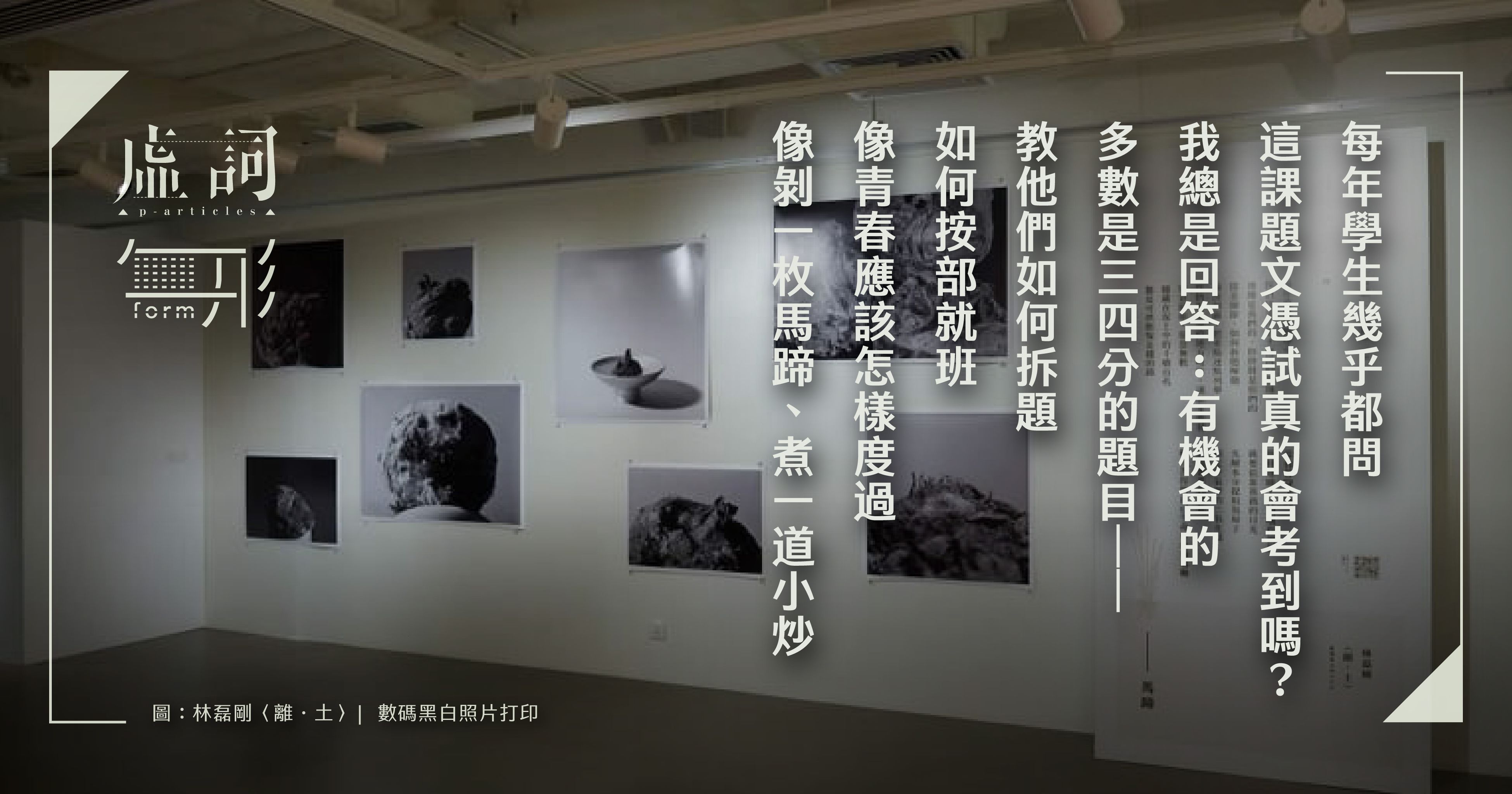

在香港土壤中 文學藝術不斷生成:「蔬根蔬——展覽分享」講座紀錄

報導 | by 馮曉彤 | 2021-12-03

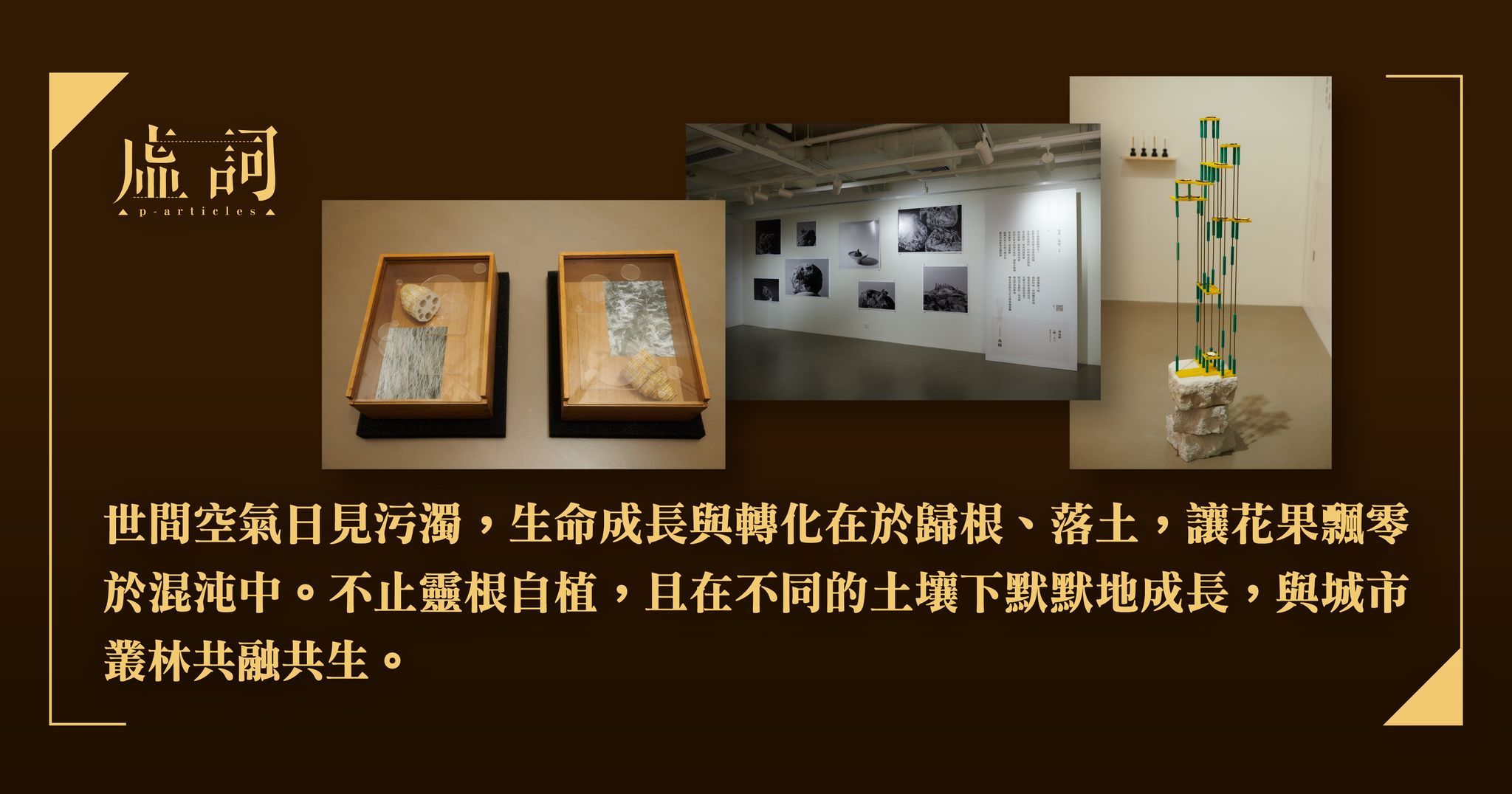

第七屆「香港文學季--親蔬」的主題講座「蔬根蔬——展覽分享」,邀來了藝術家劉學成、蘇詠寶及作家盧卓倫主講,由策展人鄧小樺、石俊言主持。展覽取名「土有香,根有緣」,期望文學與藝術的發展,也能在香港土地上自由生長,也盼港人在暗處更要好好貯存能量,在寧靜的泥土中滋潤生長。

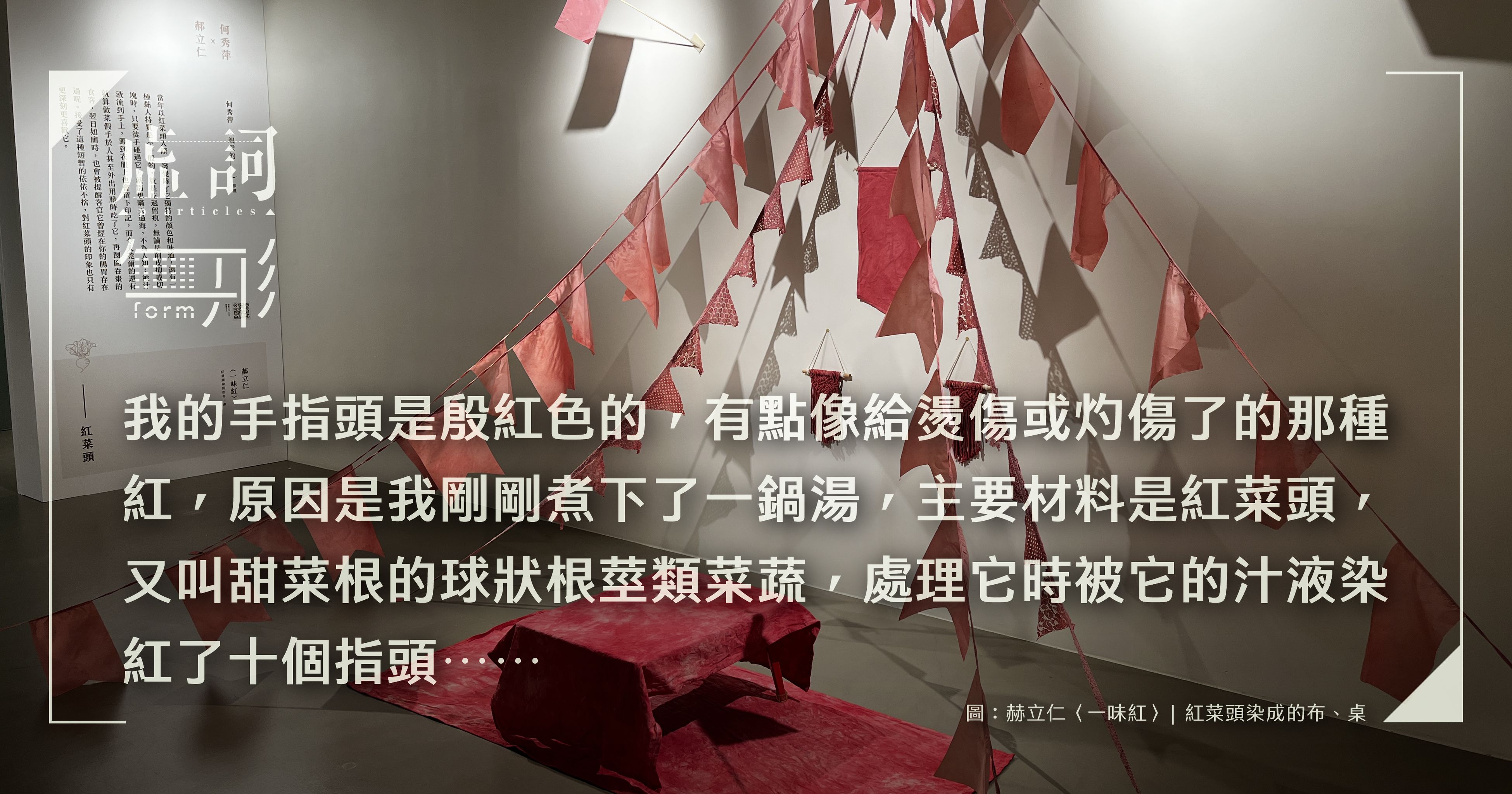

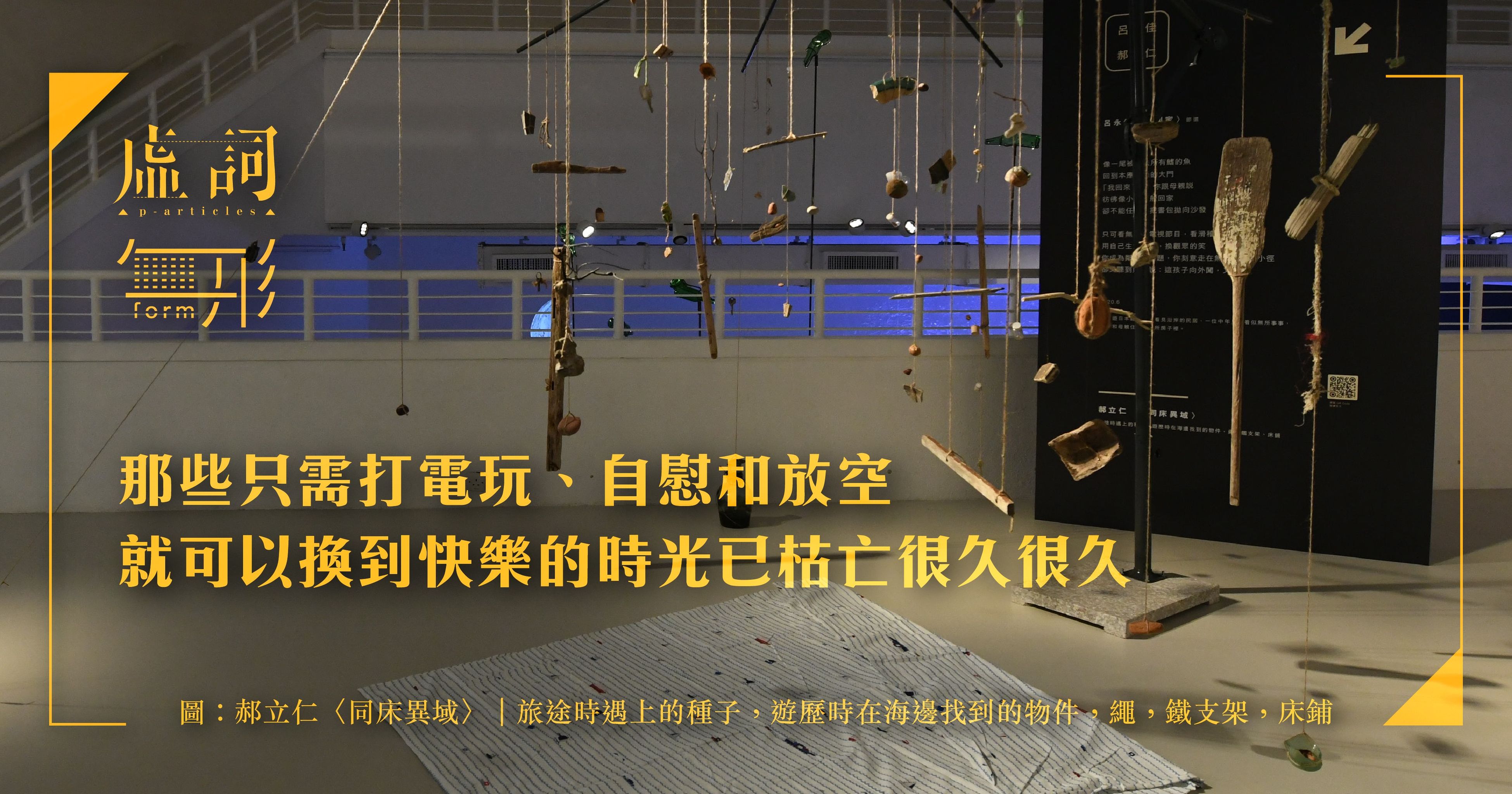

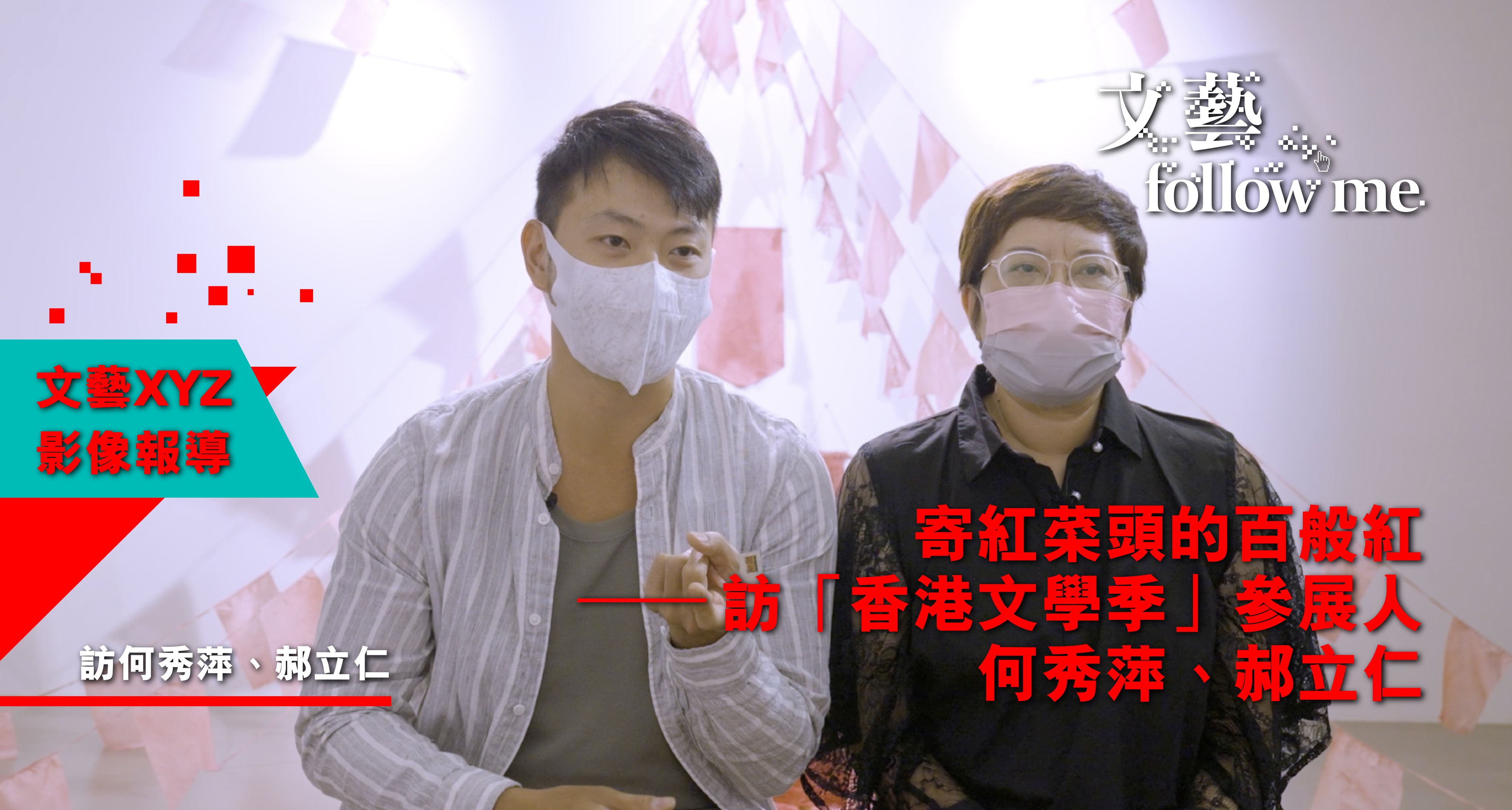

【文藝Follow me】寄紅菜頭的百般紅——訪「香港文學季」參展人何秀萍、郝立仁

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-11-26

11月13日,第七屆「香港文學季」「土有香,根有緣:文學X視藝展覽」開幕,甫走入灣仔集成中心UG10,便看到作家、填詞人、煮持人何秀萍站在一條柱前把紫紅色的紅菜頭汁倒落杯中,那紅菜頭汁由紅菜頭、紅蘿蔔及蘋果鮮榨而成,入口清甜。

「猶太人在香港」歷史展覽︰流亡民族記憶,在港首度曝光

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-11-20

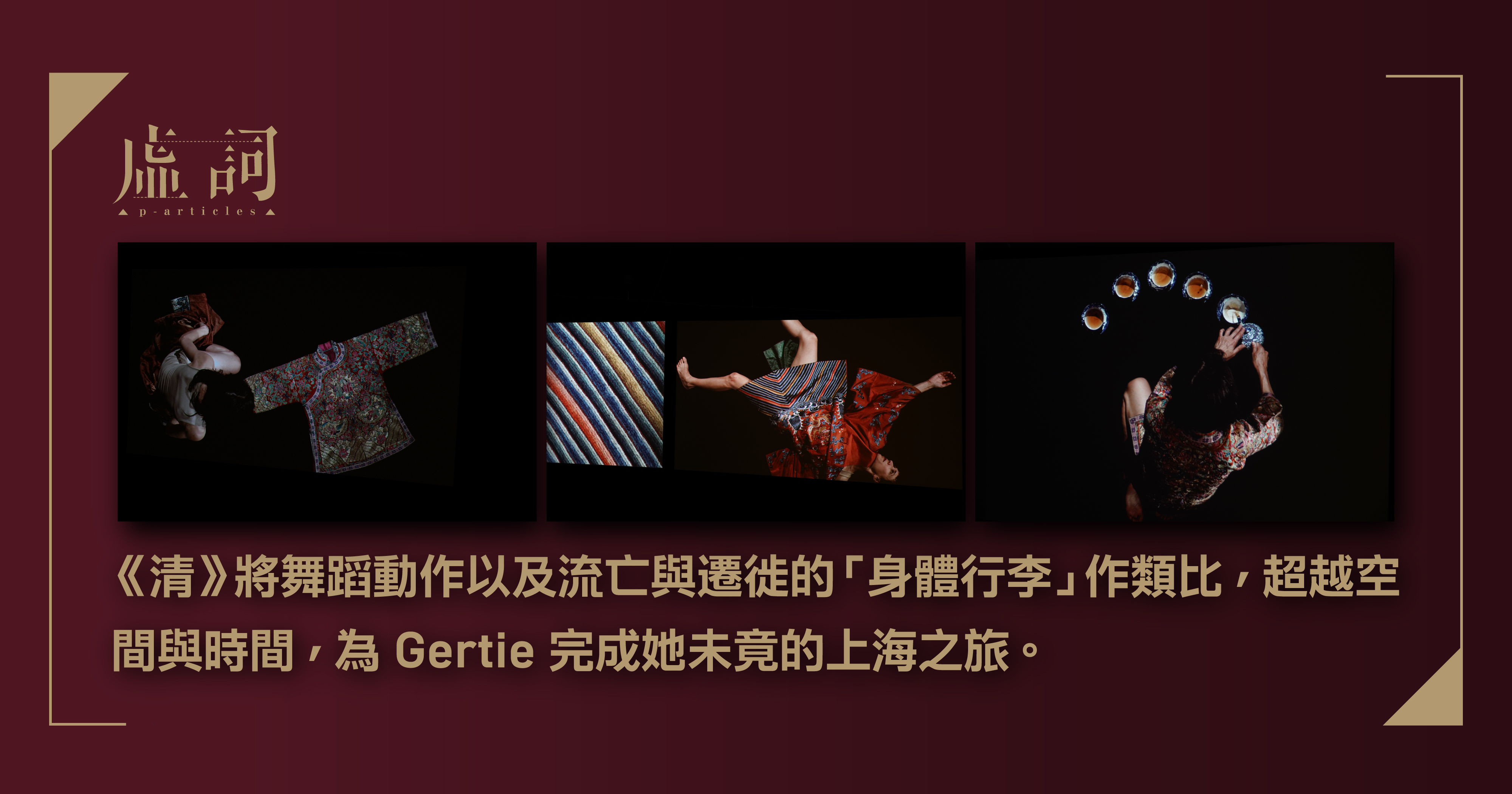

香港歌德學院、德國駐香港總領事館等機構聯合舉辦「猶太人在德國及來港逃難的生活」展覽,匯整珍貴史料及照片,以及關於舞蹈、流放與記憶的裝置作品《清》,讓公眾首次目睹這段與香港戰前及戰時命運密切相關的歷史。

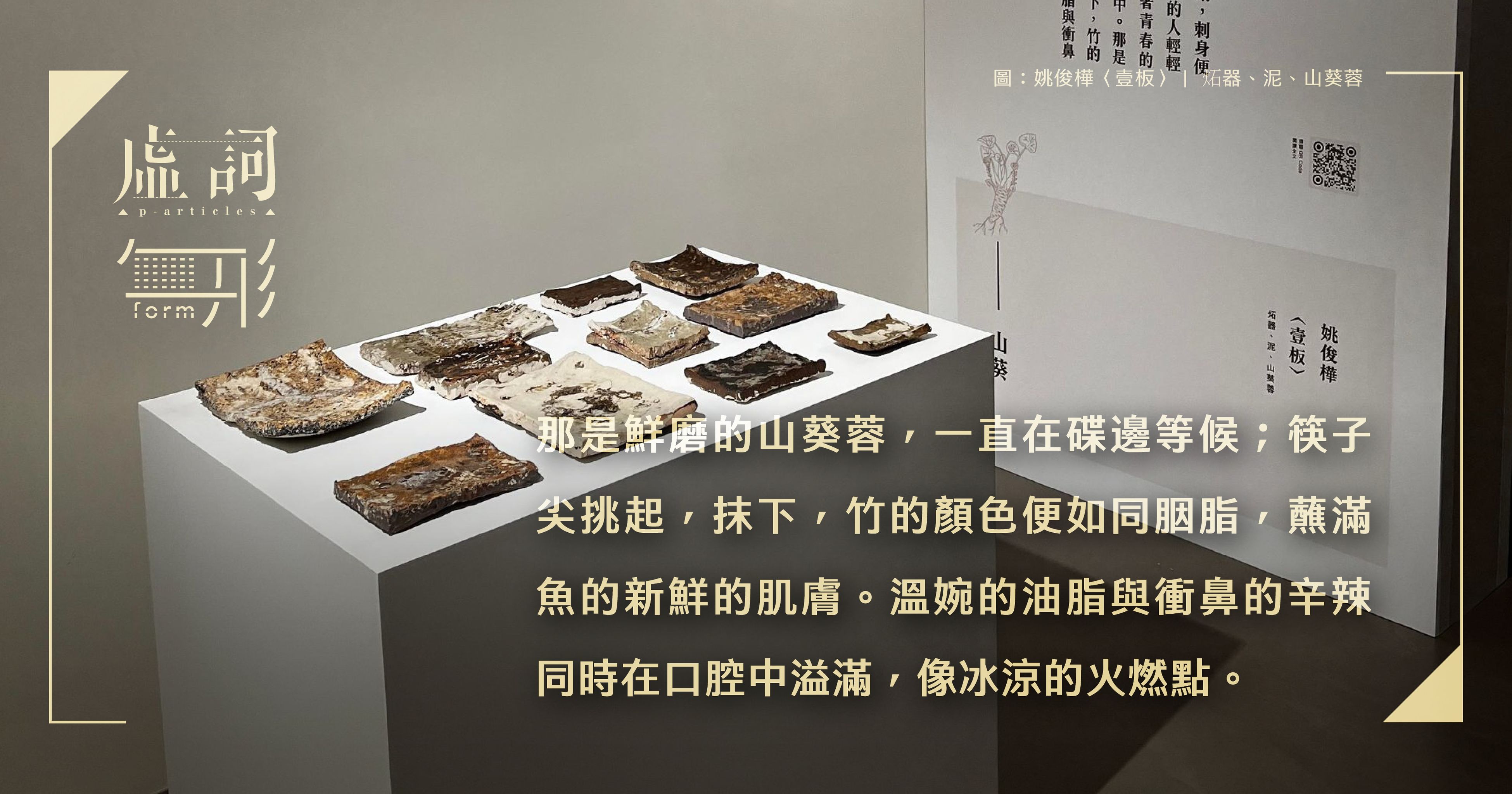

【文藝Follow me】把泥土裡的植物挖出來——香港文學季「土有香,根有緣」展覽

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-11-19

第七屆香港文學季以「親蔬」為主題,字面意思是親近蔬菜植物,也有透過植物與食物,去探討人與人、人與社會、人與自然的親疏關係。最近「土有香,根有緣:文學X視藝展覽」開幕,展出五組作家及藝術家以五種蔬物作為創作養分的作品,帶大家鑽進地底,看看那些深入泥土的植物。

文學 × 視藝展覽——「土有香,根有緣」策展前言

無秩序編輯室 | by 香港文學館 | 2021-11-16

香港文學季的「土有香,根有緣」展覽日前開幕,作家及藝術家選取了五種根莖植物,進行創作。展覽題目乃拆字而成,土有香則為香土,含蓄而有情,呼喚著自身土地之愛。文學所渴望的,無非在某種空間中鬆散生成。

【文藝Follow me】我們與古董的距離 「走近—荷李活道貳」展覽帶你走入古董店

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-11-06

一件超過一百年歷史的物件稱為「古董」,未夠百年則是「舊物」。一百年是一個遙遠的概念,也因此很多人覺得「古董」遙不可及。南豐集團「世界之約」與MUSTHAVEKEYS合辦「走近—荷李活道貳」展覽,以香港「古董街」荷李活道為主題,展出六位香港藝術家及創作單位的作品,包括陳麗同、石家豪等,拉近公眾與古董的距離。

【文藝Follow me】看畫「估歌仔」廣東歌展覽 黃曉楓、Goodbye Victoria:廣東歌記錄香港人記憶

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-09-07

「如用這歌/可以代表我」點開手提電話裏的音樂播放器,那些自製的播放列表代表了怎樣的你?失戀時聽《分手總約在雨天》,熱戀時唱《小涼伴》,星期一要播《邊一個發明了返工》⋯⋯十多年沒有聽廣東歌的畫家黃曉楓與從小聽廣東歌長大的插畫師及產品設計師Goodbye Victoria辦了一個「估歌仔」畫展,那些歌同樣代表了某一個時期的他們。

【文藝follow me】推廣文學 離苦得樂——訪「週末文學」策展人方太初、項目經理劉平

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-05-29

文學在香港,不是沒有人創作、發表,但是「就是很難讓人看見」。出於要讓優秀的作者被更多人看見,作家、策展人方太初與項目經理劉平,一起籌辦「週末文學」。

「雙生展2021-體。回」 與你同城共生的少年

報導 | by 東 | 2021-05-27

這一代被命運再度選中的青少年,踏上我城近半世紀以來從未有人經歷的漫長路途。「雙生展2021-體。回」的三名參展創作人,皆於2000年後出生,參展作品均是他們這一、兩年來,對社會、個人和生活的體悟和回顧,並將日常生活的經歷及啟發反思,轉化成作品呈現。

【文藝follow me】木棉飄絮 人樹相依——訪南豐紗廠《幸會木棉》

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-05-15

每年三到四月是木棉樹開花季節,必伴隨木棉飄絮,白棉內藏種子隨飛而起,積累在地上猶如落雪。可是人們大多數不領情,嫌木棉弄污行人路。從木棉的衣、食、住、行四大功用,以及作家陳慧的《木棉情書》,構成了南豐紗廠的《幸會木棉》展覽,展示荃灣人樹共生社區的可能。

賽馬會藝術行《待渡》 在城市中造一個內省的空間

專訪 | by 吉豆茄 | 2021-05-06

賽馬會藝術行節目《待渡》以也斯作品〈北角汽車渡海碼頭〉作為引入,在北角(東)渡輪碼頭創造出「城市庇護所」。場地中央的長方形擺放了各個裝置,包括由陶瓷碎片組成的風鈴在海風吹拂下,陶片相互碰觸,發出清脆的聲響,觀眾可以坐在韆鞦上搖盪,配上場內空靈的音樂,讓所有城中人在這裡喘一口氣,進入自身的思考空間。

【文藝follow me】 「母體錯誤」:荒謬都市下的時間——訪問程展緯

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

程展緯個展「母體錯誤」入面有好多精彩作品,佢獨特嘅角度將社會荒謬通通現形,仲會令觀眾思考返「荒謬變做日常」。作品有趣得嚟都好有深度。如果有興趣就唔好錯過今集文藝follow me﹗ #程展緯 #母體錯誤 #日常 #荒謬 #時間 #藝術展覽 #概念藝術 程展緯藝術展覽:「母體錯誤」 地點:香港島東區鰂魚涌英皇道677號榮華工業大廈22樓 時間:需要私人預約 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

【文藝follow me】My life is Pointless 生命無希望——訪問Joan Cornellà

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

有超過800萬followers嘅黑色幽默大師Joan Cornellà,相信你都會係IG碌到佢又厭世又到肉嘅畫啦﹗ 今次佢嚟咗香港搞第三次個展,想知道背後嘅創作故事,就要睇片啦﹗ #Joan Cornellà #Mylifeispointless #生即是空 #厭世 #黑色幽默 #展覽 My life is pointless 生即是空 By Joan Cornellà 日期:2021年1月4日至29日 星期一至五 10am – 6pm 星期六 11am – 5pm (星期日休息) 地址:蘇富比藝術空間 香港金鐘道88號太古廣場一座五樓 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

【文藝follow me】保衛香港,守護我城——訪問WatershedHK

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

近年不斷有唔同人回顧香港歷史,去令大家思考同探索自己身份問題。今次WatershedHK 舉辦咗一個名為「香港保衛戰」嘅展覽,想了解更多,就唔好錯過今集follow me啦! #香港保衛戰 #WatershedHK #香港 #歷史 #相片 #展覽 Battle of Hong Kong in 18 Pictures 日期:2020年12月12日-12月31日|(25日公休) 時間:14:00-19:00 地址:香港荔枝角永康街55號金百盛中心1109 裸買環保小店 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

【文藝follow me】我愛畫扭曲手指——訪問李思汝 Afa

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

Visual Artist 李思汝首次係香港搞個展,佢獨特嘅畫風,將扭曲同可愛融為一爐。呢個展係思汝2020年嘅重要回顧,入面嘅畫作顏色柔和,想了解佢內心想法,就唔好錯過今集文藝follow me啦﹗ #李思汝 #桌子遊人 #香港藝術 #藝術 #畫畫 #展覽 《桌子遊人》展覽 日期: 11月28日至12月30日 時間: 上午11時至下午7時正(星期一至六) 上午11時至下午5時正(星期日) 地點:中環置地廣場2樓218-219號店 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

「離開」與「回來」,甚麼才是我們的信仰?——離留之間:文學 X 視藝展覽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2020-11-26

在彷彿沒有存在過的2020年,迎來香港文學館「離留之間:文學 X 視藝展覽」的開幕禮,以文學將無法出行的鬱悶連結起來。離開甚麼?回到哪裡?十二組作家與藝術家,在離留之間的過程裡思考、創作。仍然相信一切的結果未定,相信所有事情仍有改變的可能,或許這就是文學與藝術為我們帶來的希望。

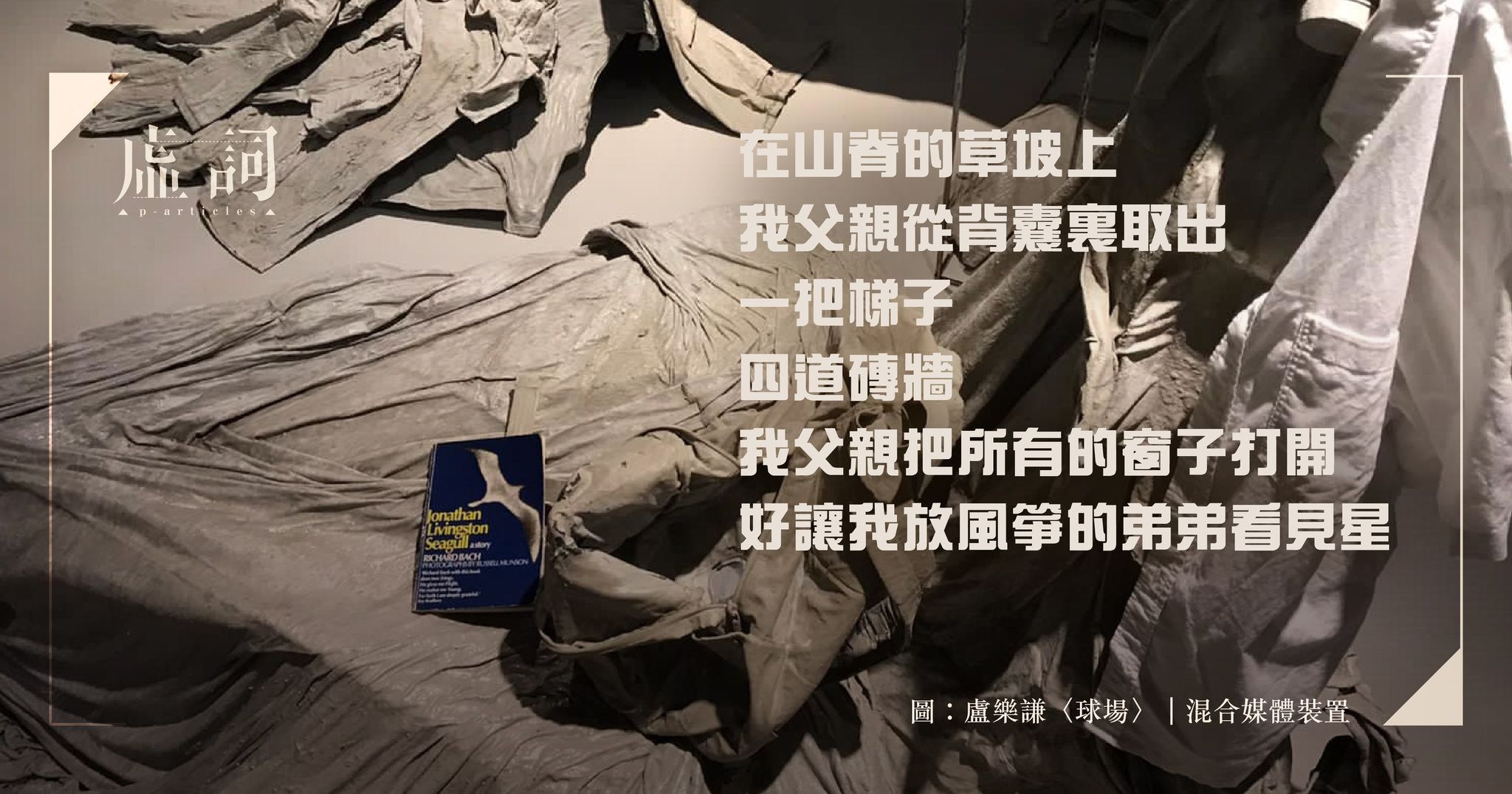

【文藝follow me】文學季展覽開幕 :「離留之間」 ——訪問鄧小樺、石俊言、盧樂謙

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

香港文學季2020 已於早前11月13日開幕,現場仲有讀詩同音樂表演,一同慶祝展覽順利開幕!今次展覽有12位作家同藝術家,佢地一齊合作,藝術家以特別方式回應作家既作品﹗今次訪問有策展人鄧小樺、石俊言同大家分享展覽概念,仲有盧樂謙介紹作品添! 咁多精彩內容唔好錯過呀,要睇片同去展覽啦! #離留之間 #鄧小樺 #石俊言 #盧樂謙 #訪問 #視覺藝術 #對話 #文學 展覽日期:10 月 30 日 至 12 月 6 日 地點:香港藝術中心包氏畫廊 4、5 樓 (灣仔港灣道 2 號) 開放時間:早上 10 時至晚上 8 時 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

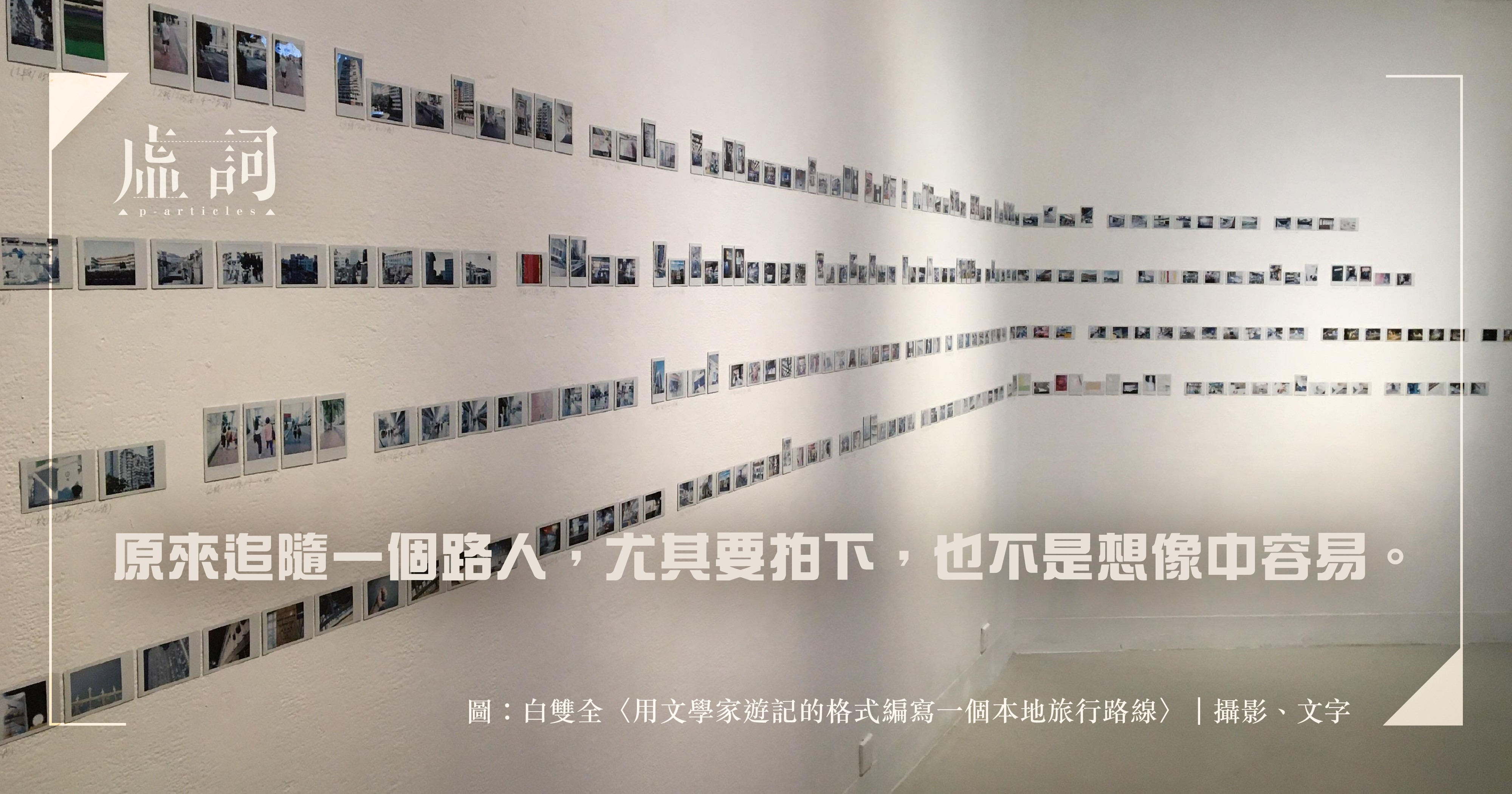

【文藝follow me】潘國靈 x 白雙全:能成為旅友大概總帶著愛

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

潘國靈同白雙全再次合作做展覽!白雙全以藝術回應潘國靈書寫既《伴離之旅》,兩人之間既文藝對話令作品昇華,仲多咗一個面向閱讀。白雙全一如既往帶俾觀眾特別既藝術體驗!想了解呢個超實驗性既作品?咁就要睇片同去展覽啦! #潘國靈 #白雙全 #離留之間 #伴離之旅 #緬甸 #視覺藝術 #對話 #文學 展覽日期:10 月 30 日 至 12 月 6 日 地點:香港藝術中心包氏畫廊 4、5 樓 (灣仔港灣道 2 號) 開放時間:早上 10 時至晚上 8 時

【文藝follow me】「西九文學大字報」:文字藝術師!——訪問:陳濬人、劉學成

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

近日西九有一個展覽叫做「文學大字報」,唔同既香港藝術家抽取廖偉棠既詩《放膽去》去做創作!香港本地藝術家將會用個人美學呈現漢字既精粹,結合西九既展場令到意義更上一層樓呀!有興趣既朋友可以入內文了解吓啦!仲可以親身睇展添! #陳濬人 #劉學成 #西九 #文學大字報 #香港北魏真書 #文字設計 #大字報 #文學 訪問請去:https://bit.ly/3eAv2dW 展覽日期:2020年11月6至8日 展覽時間: 11月6日晚上7時至11時 11月7至8日下午1時至6時 地點:西九文化區藝術公園自由空間

【文藝follow me】《字裡行間》:承載恐懼的創作—— 訪問何倩彤、馬琼珠、文美桃

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

三位香港藝術家何倩彤、馬琼珠、文美桃首次舉辦聯展--《字裡行間》。今次展覽內容豐富,三位更不約而同咁取材至電影!今集仲有馬琼珠帶領大家講解展覽。唔好錯過精彩內容!

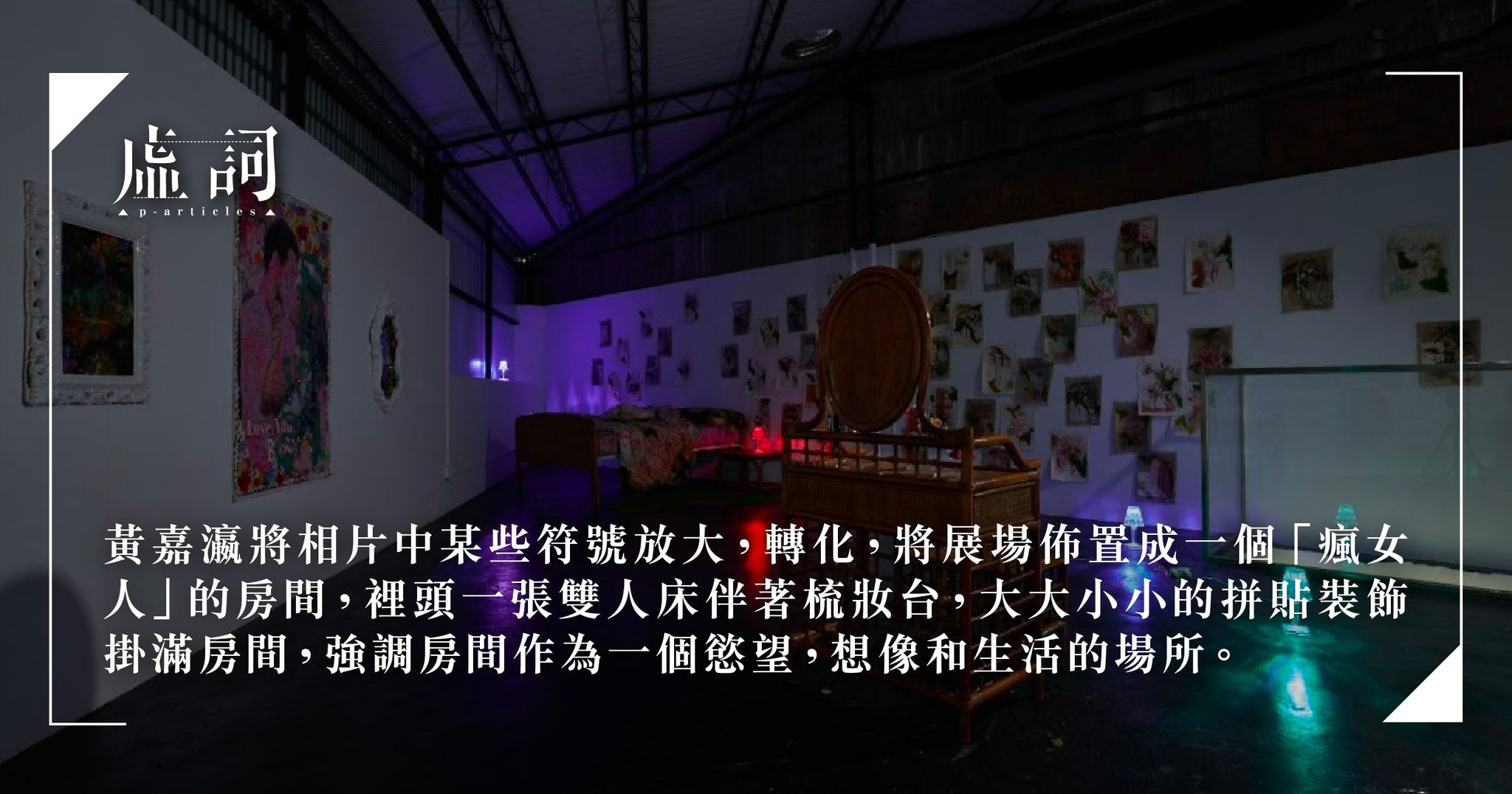

【文藝follow me】《無言以對》:藝術如何記錄情緒?—— 訪問黃嘉瀛

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

香港人在過往一年歷盡辛酸,精神的狀態徘徊在崩潰邊沿⋯⋯策展人黃嘉瀛為大家帶來一個探討情緒、精神健康的藝術展覽--《無言以對》,六位藝術家將會用不同的呈現方式和大家講述原始及真實的情緒感受。想了解更多,不妨看看嘉瀛的訪問片段啦!

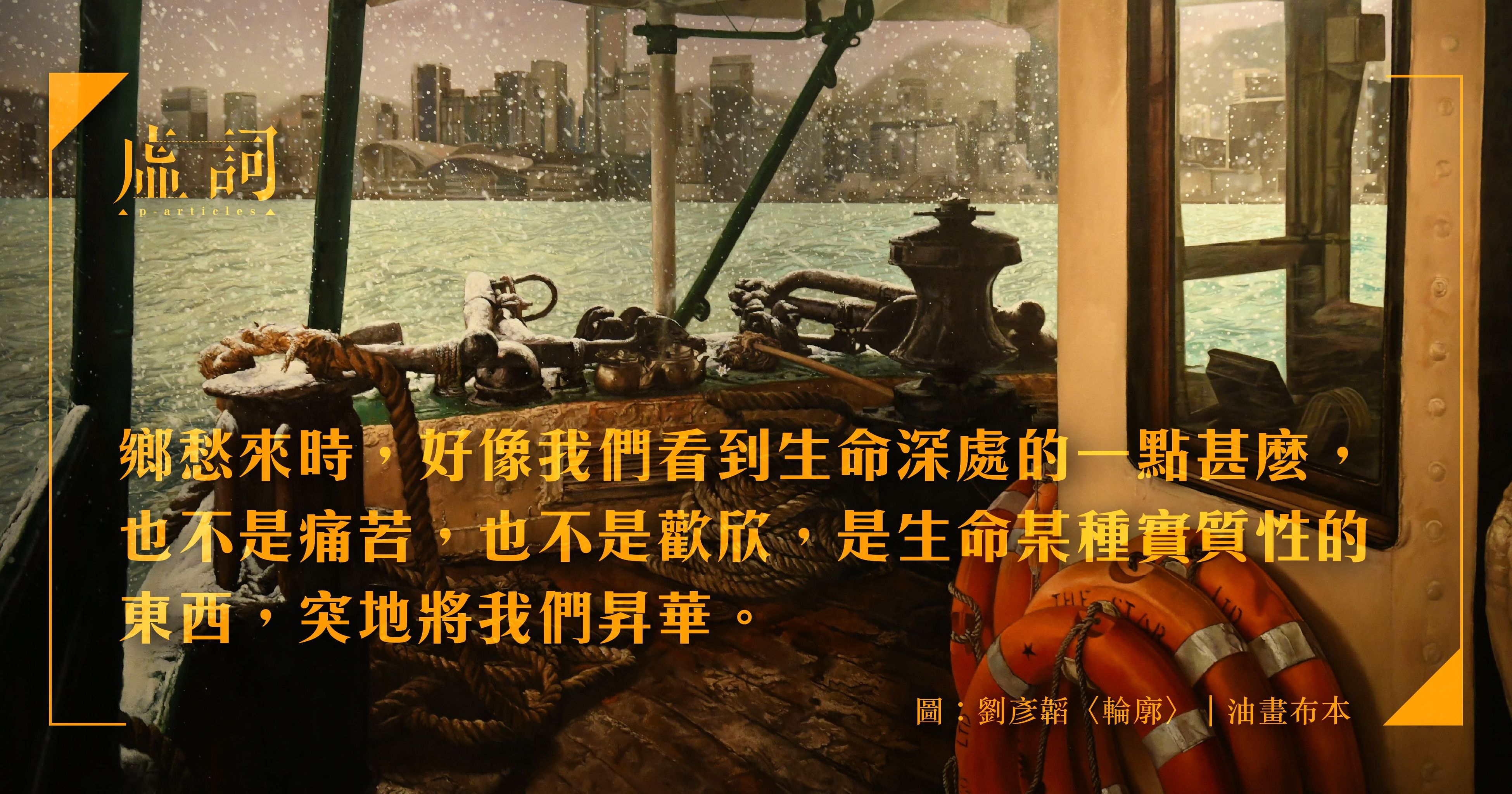

【文藝follow me】鐘樓、高達與八十年代 楊學德畫展的時光倒流術

文藝Follow Me | by 李卓謙 | 2020-09-11

楊學德的作品令人會心微笑,除了色彩繽紛,也因為畫中的幻想元素,被巨大化誇張化的高達模型(《我瞓先》)、天星小輪與鯨魚結合(《古渡口》)或是穿著舊武俠片造型的獅頭人(《快樂獅子丸》)。 在他最新畫展「好像在那裡見過你」中,二十多幅畫作在歡樂之餘卻流露陣陣唏噓、孤寂與對舊時代的鄉愁,被植被覆蓋的電話亭、公共屋邨(《你未打比我》、《長相廝守》)、海灘上孤單的馬嬲架、黑暗中兀自發亮的地鐵站口(《下一站係》),以及反覆出現在畫作中的舊巴士舊屋邨。

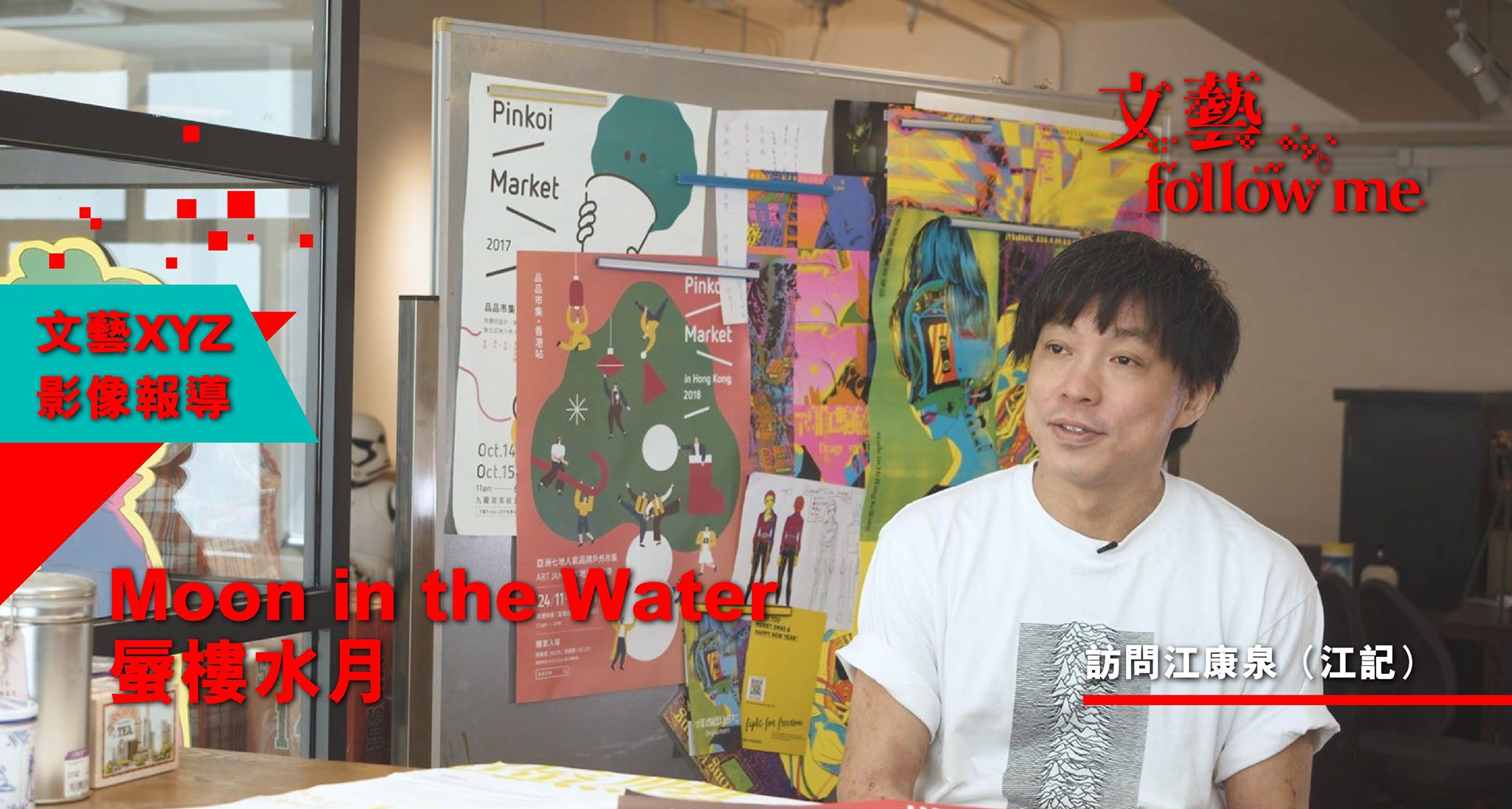

【文藝follow me】江記展覽「蜃樓水月」:城市裡的死亡不會被掩蓋

文藝Follow Me | by 李卓謙 | 2020-07-31

「人不能踏入同一條河兩次。」離騷幻覺動畫導演江康泉(江記)以這句說話開展最新展覽「蜃樓水月」的構思,然而在疫症來襲之後,他卻決定透過動畫短片來記錄過去一年感受。在城市裡死亡意象如影隨形,彷彿離我們愈來愈近,江記希望同樣感受到情感衝擊的人知道,自己並不孤單。

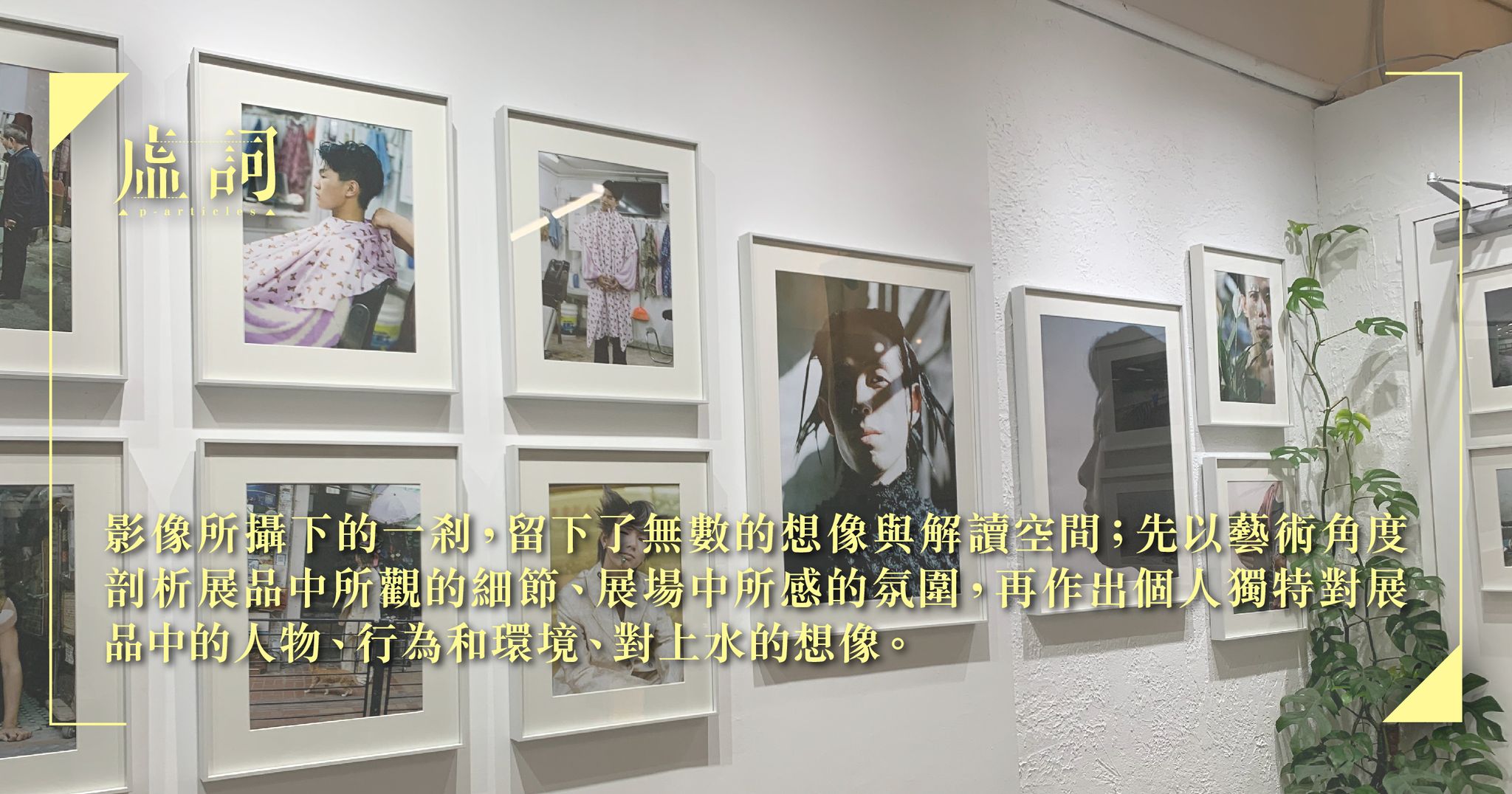

【文藝follow me】《港傷》攝影展 攝影師高仲明難忘傷者呢喃

文藝Follow Me | by 李卓謙 | 2021-09-24

攝影師高仲明過去一年拍攝反送中運動示威者的照片,眾籌出版《港傷》攝影集,並獲Sony世界攝影獎專業組冠軍,紀錄時代的傷痕,提醒大眾不應遺忘。

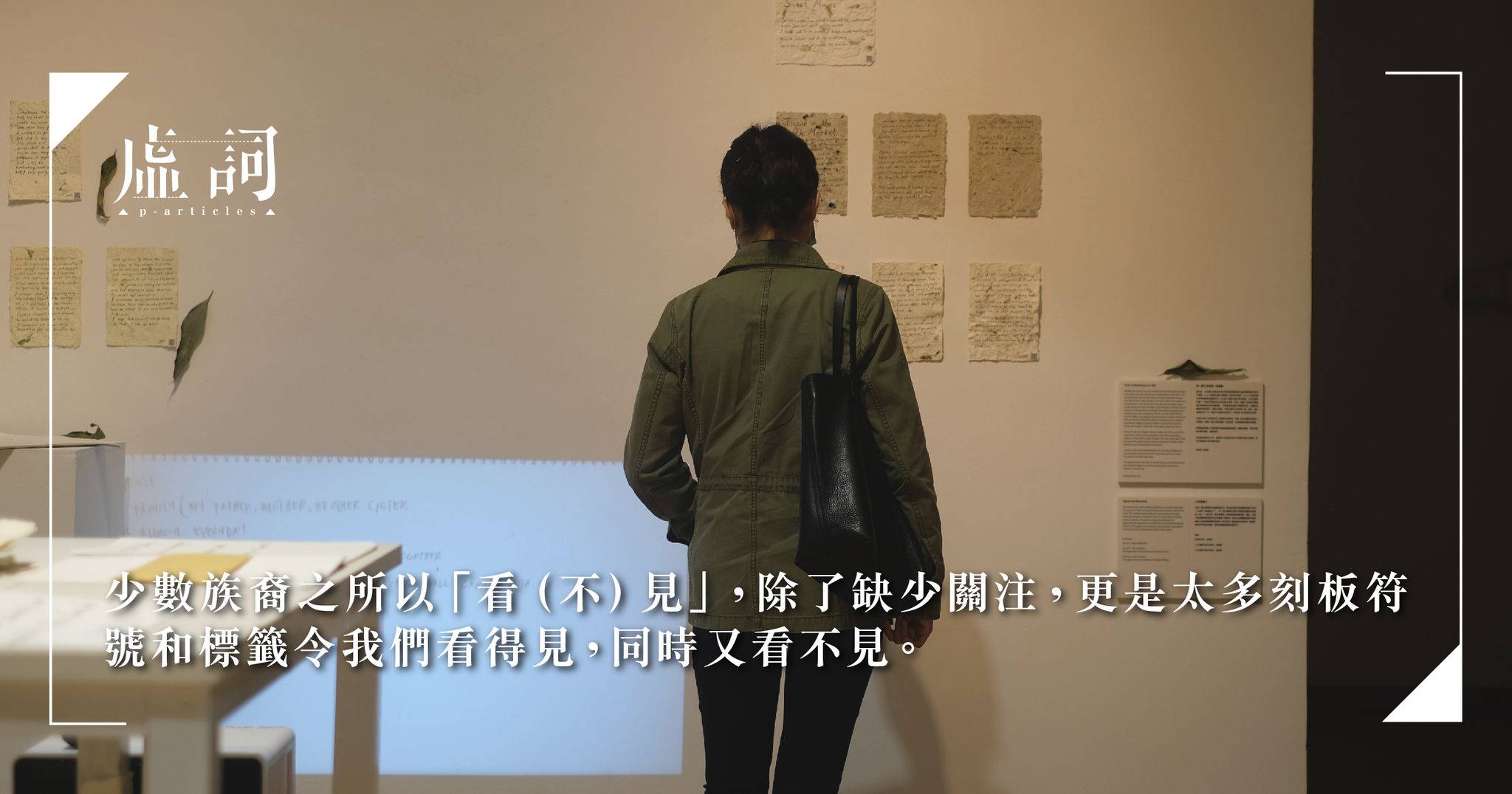

難民在香港——《再發現.尖沙咀》展覽

報導 | by 我街道,我知道,我書寫 | 2020-09-11

YMCA the DOOOR策劃《再發現.尖沙咀 遊走的人——尋求庇護者與移民在城市中流動的故事》展覽,以尖沙咀社區內的尋求庇護者與移民作為主題,透過在重慶大廈裡的基督教勵行會難民服務中心協助,訪問了幾位尋求庇護者,並將他們的故事以紙雕與聲音地景(soundscape)方式再現,讓這些在城市裡遊走的看不見的人,重新被看見。

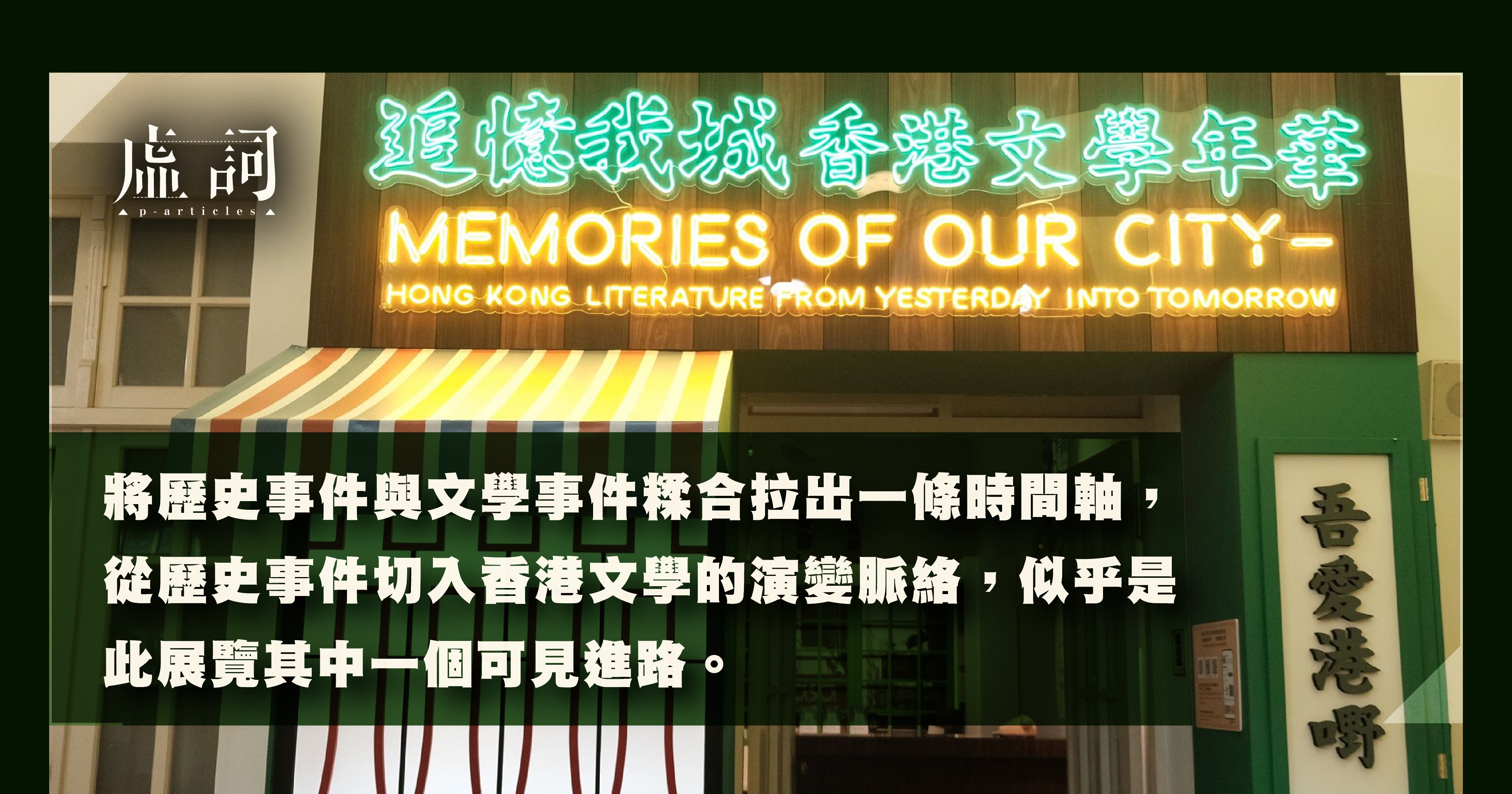

國立臺灣文學館:「追憶我城——香港文學年華」展覽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-12-09

國立臺灣文學館以香港文學為主題,策劃「追憶我城——香港文學年華」展覽,展期由一月十七日至五月廿四日。自去年六月以來,香港受到全世界各地關注,也少不了一岸之隔、某程度上也籠罩在中國陰霾下的台灣,這時候回顧香港文學,既是認識香港文學,同時也是循文學路徑認識香港歷史。

流離的家,曲折對話:「自宅字築:文學 x 視藝展覽」

專訪 | by 李日朗 | 2019-08-23

時值盛夏,香港人經歴了一場又一場大大小小的對話(或對話失敗)。對話一詞精妙於「對」字,成雙成對,理應是兩人一來一往,有機交流,多元發聲,才算對話,切忌錄音機式的單向灌輸。而同樣時值盛夏的八月,香港文學館舉辦「自宅字築:文學 x 視藝展覽」,邀請了九對香港文學人和藝術家,以「宀」為引,進行了九場有關「家」的「對話性創作」。是次有幸找「㝯」字組合的李智良及羅玉梅,與在「寐」字之下與吳煦斌作品對話的何幸兒,各談創作意念及合作。

掀起了你的寶蓋頭來︰「自宅字築」文學 X 視藝對話展

報導 | by Nathaneal | 2019-08-23

有人離家出走,有人以街為家,一場「反送中」逆權運動,令人進一步思考「家」的意義。「家」「宅」雙生,有「家」必須成「宅」,有「宅」未必是「家」,土地空間與居住環境如何扣連,方能促成我們對「家」的想像,乃至凝聚出精神層面的歸屬感?香港文學館便以「自宅字築」為題,利用文學與視藝創作而成的對話作品,為大家開啟出更為豐富繁複的思考維度,「土地問題」持續,惟想像無限,願大家繼續捍衛。

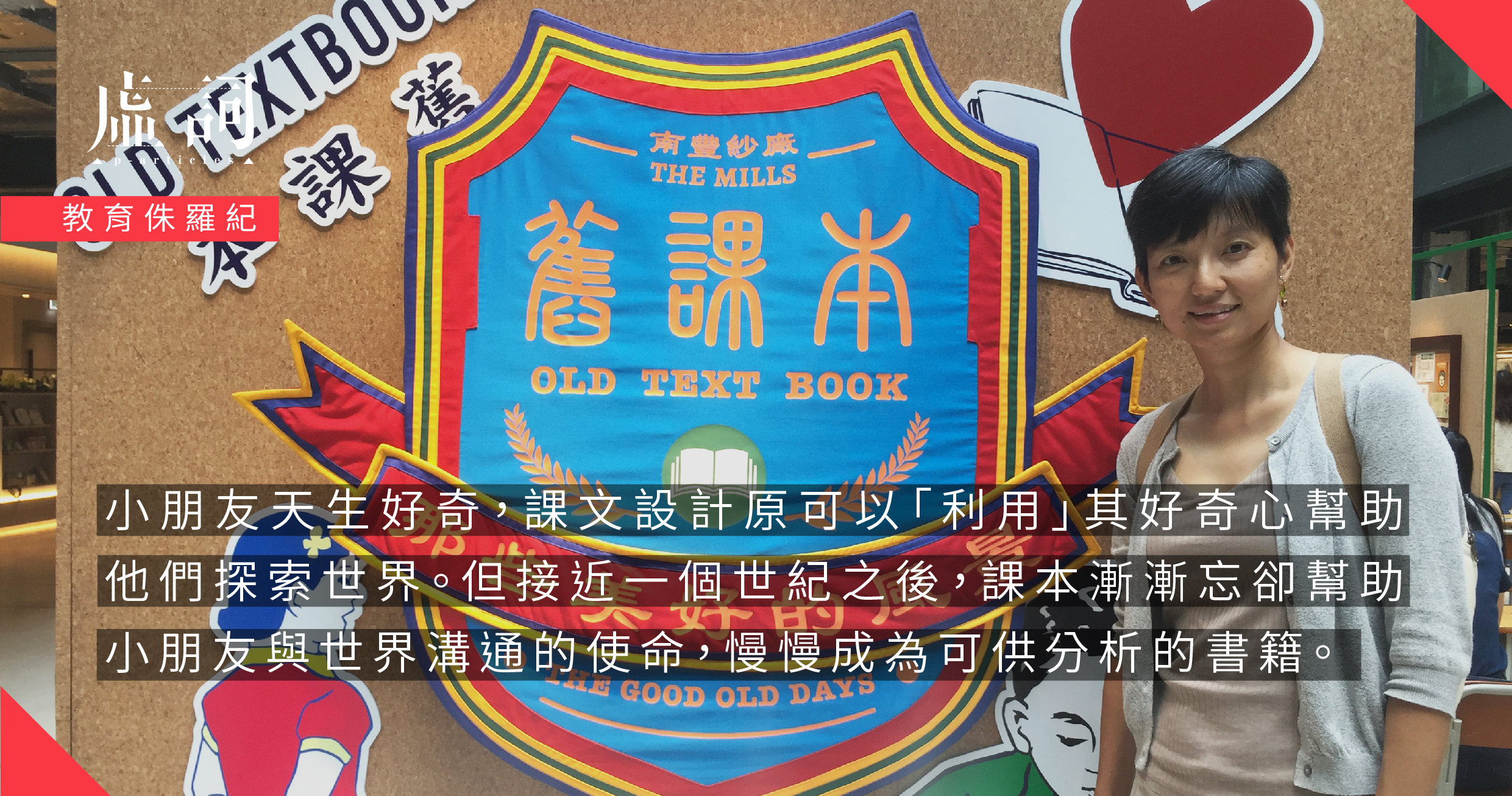

斷捨離先扔舊課本?你扔掉的,可能是一段重要歷史……

現象 | by 虛詞編輯部 | 2019-06-30

日本收納女王山下英子提出「斷捨離」,多少人將其奉為人生真諦;從衣服到傢俱,清減裝備成為一種生活態度,相關的潮文也是日日湧現。一篇名為〈斷捨離你首先要扔掉的一百件物品〉的文章,就強有力地告誡大家——速速扔掉舊課本、不再翻看的書,因為「你要承認自己已經長大了」,也因為「那些東西留著真的沒任何用處」。

西環的後山——「感知自然.就是龍虎山」展覽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2019-05-19

龍虎山環境教育中心多年伙拍香港大學的學者、生態專家,帶市民走進龍虎山,認識動植物,適逢去年中心成立十周年,這次腦筋一轉,他們請來作家藝術家,以西半山為界進行創作,以各自獨特的視野探索龍虎山與山下一帶,策劃「感知自然.就是龍虎山」展覽。

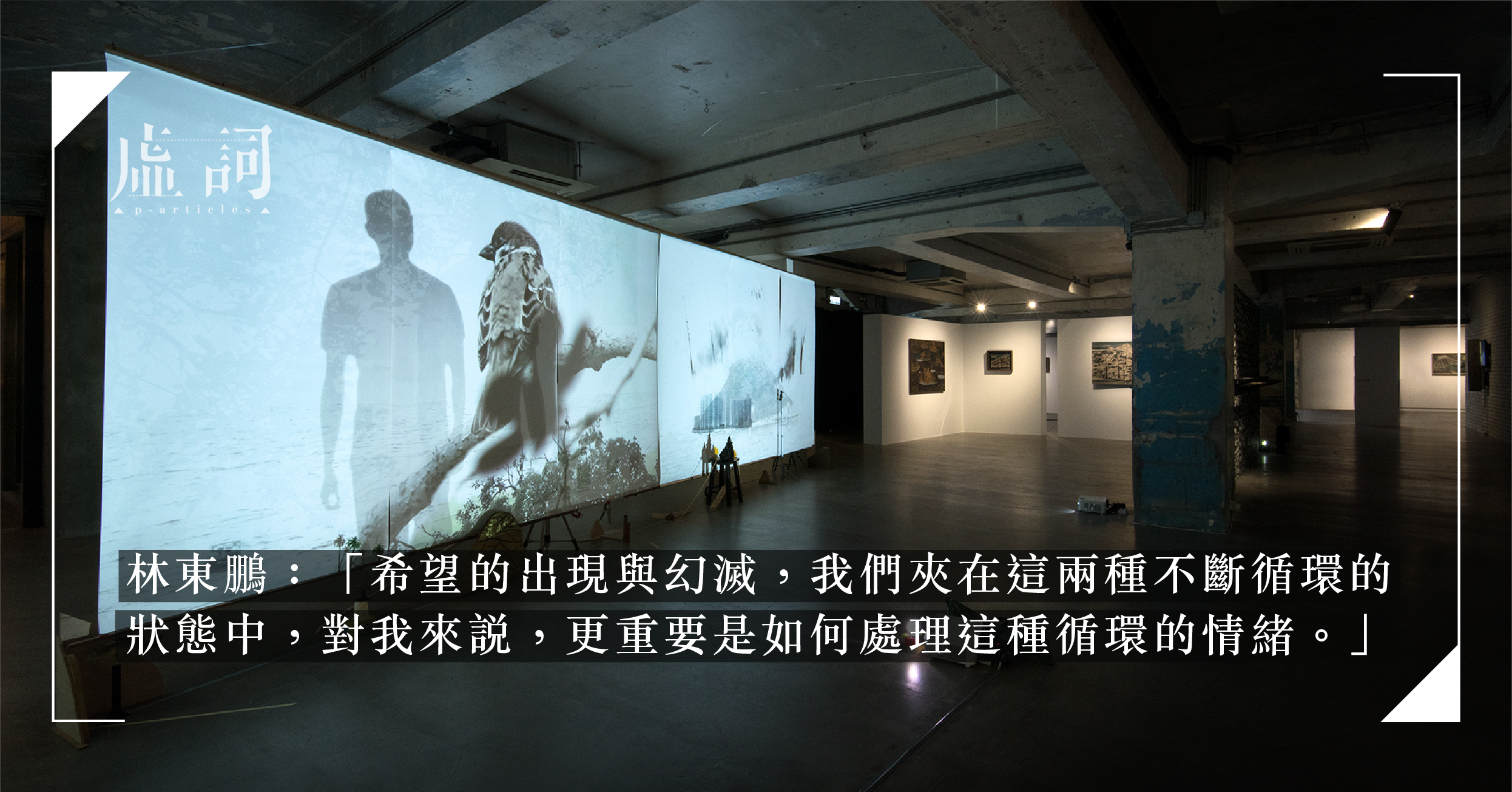

《山洞記》:穴居人林東鵬

專訪 | by 李卓謙 | 2019-05-10

林東鵬以「長篇小說」來形容他這次個展《山洞記》。記得上年在油街看過他的《好奇匣》,那時他說那是一本日記。無論日記還是小說,本應都是以文字作為媒介,但他卻將它化成視覺的鋪陳和編排,讓「小說」以非線性的方式在展場空間裡發生,「寫小說需要編排,線性的、點與點之間的關係,我覺得這個狀態跟我創作時思考空間與影像的關係很相似。」讀者跟據文字排列去理解小說的內容,這跟理解視覺藝術的方式不同,但也有參照,「視覺藝術好似一本打散了的書,我覺得中文字本身是形象,視覺藝術作品就是很多個形象的點連起來,兩者有種類近的關係。」

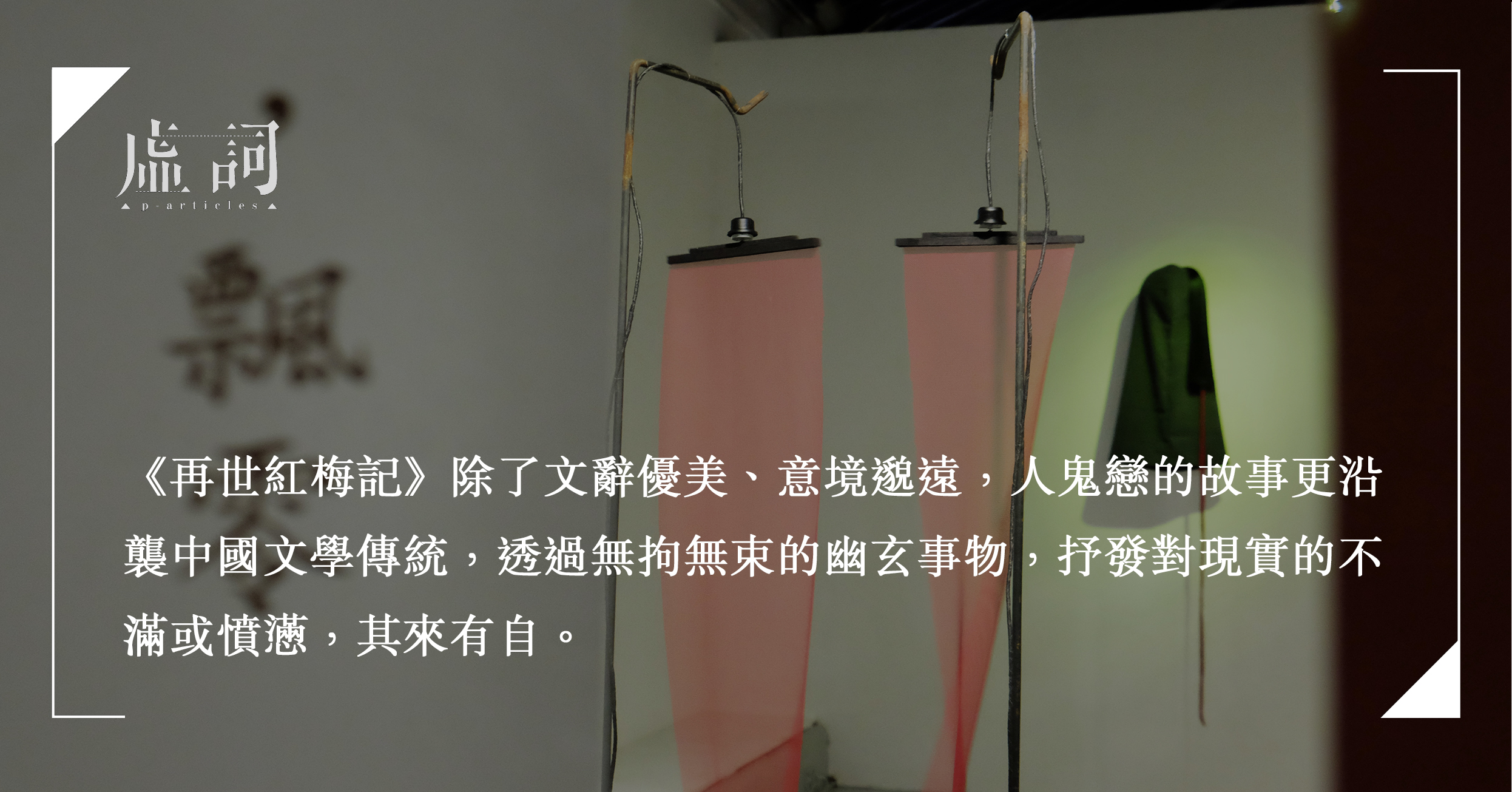

來回地獄又折返人間——「木每雙生︰文學視藝的再世紅梅」展覽

報導 | by Nathanael Liu | 2019-03-10

西九戲曲中心今年初正式開幕,作為開幕演出的唐滌生《再世紅梅記》,乃於1959年9月14日在利舞台首演,兜兜轉轉一甲子,60年來依然魅力不減。除了文辭優美、意境邈遠,人鬼戀的故事更沿襲中國文學傳統,透過無拘無束的幽玄事物,抒發對現實的不滿或憤懣,其來有自。無巧不成書,香港文學館策劃以《再世紅梅記》為藍本的「木每雙生︰文學視藝的再世紅梅」展覽,邀請六位藝術家搭配六位詩人就《再世紅梅記》的六個分場進行詮釋與創作,「六六六」的巧合對比政府「七七七」的定數,就相當有意思了。

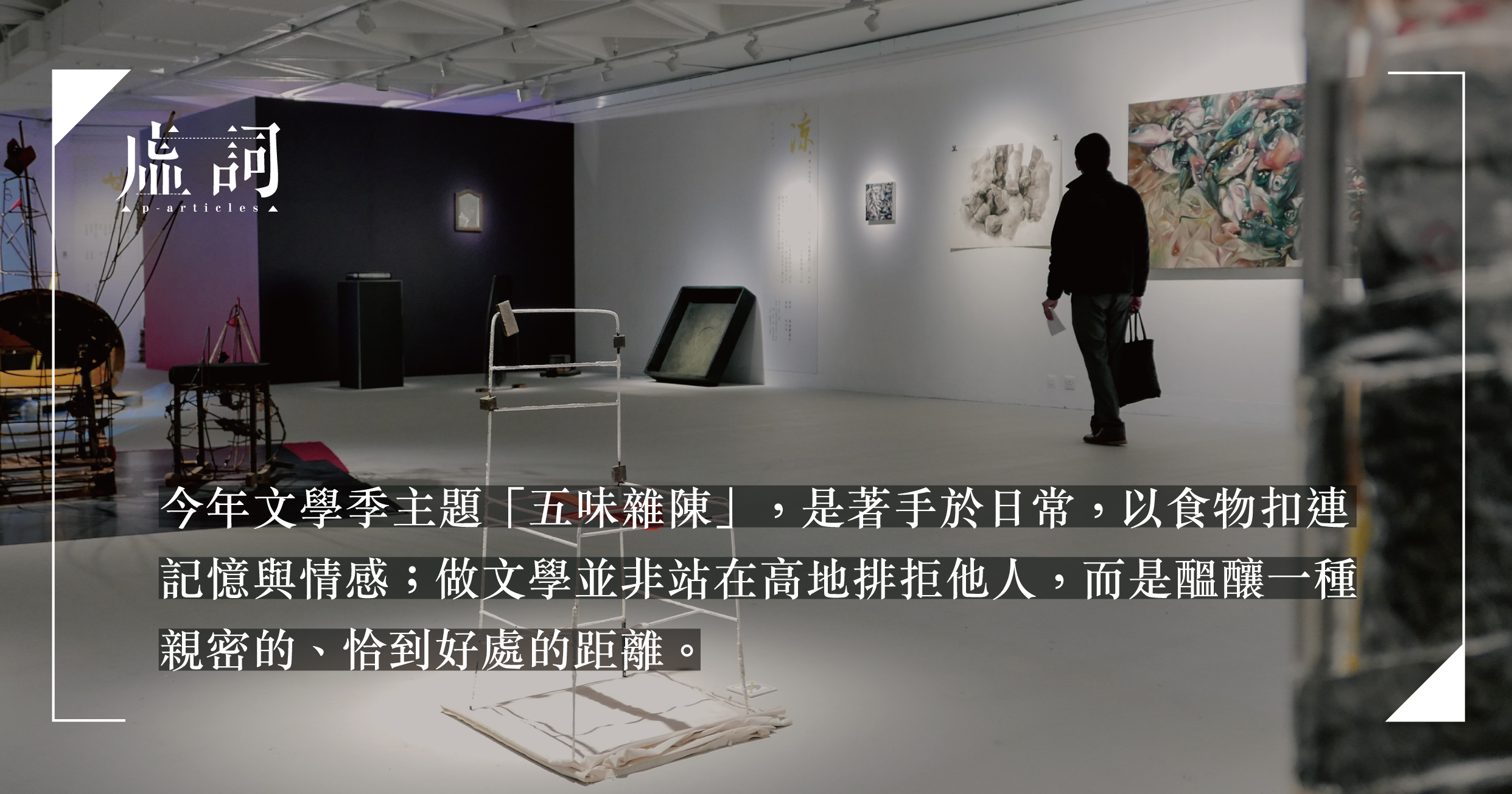

艱難時,飲食讓我們彼此緊靠——氣味相投︰文學 X 視藝展覽

報導 | by Ksiem、Nathanael | 2019-01-10

告別2018年,在經歷了一整年生活災難、集體陷入哀嚎時,香港文學館「氣味相投:文學 X 視藝展覽」開幕了,或許正是文學在冥冥中連結大家、重注能量。今年文學季主題「五味雜陳」,是著手於日常,以食物扣連記憶與情感;「氣味相投」展覽則巧妙安排文學與視藝跨界合作,讓「親近而遙遠,關於飲食的種種記憶與變化……被召喚到我們眼前,並開啟想像,從日常中蒸餾可能」。確實,做文學並非站在高地排拒他人,而是醞釀一種親密的、恰到好處的距離。

灣仔好行,故事說不盡——《「道」賞灣仔》展覽

報導 | by 李卓謙 | 2019-01-10

《「道」賞灣仔》展覽由灣仔區議會與Integer Foundation Association合作策劃,挑選灣仔區的六條街道,包括譚臣道、克街、愛群道、渣甸坊、羅素街、銀幕街,由西至東覆蓋灣仔、銅鑼灣與天后,採訪每條街的街坊、商戶,透過收集他們的故事與生活記憶,側寫灣仔的歷史與變遷,最後由導演林森拍攝成六條短片,於一月七至十三日在時代廣場展出。

互為異質,說彼平生——看Rachel Howard展

散文 | by 孟紫芝 | 2018-12-28

周日我們出來看展,展覽的藝術家叫Rachel Howard。展覽一開始是一件尺寸不大的畫,大概高不過一米,寬不過八十厘米。畫面裡一個黑影,像安吉拉.卡特的故事裡跳出來的巫師或者樹精之類,似乎穿著帶兜帽的斗篷,手底下有一個小生物。L說這是一頭牛吧,你看這是牛的雞巴。