瘋女人的房間

297230563_725796065153209_6971787121705359852_n.jpg

七月暑天,台南的太陽大得有點過份,我沿著開山路走,為了看友人黃嘉瀛在Error22鼴鼠的個展。終於走到地圖在示之處,我得先穿過一群在拍貼機前排隊的年輕人,然後爬兩層樓梯,經過商店和咖啡廳,通往頂層的展覽空間。一路爬,那狹長又不通風的梯間讓我想起原鄉唐樓的風景,而在那梯間的盡頭,住了一個「瘋女人」。

展場

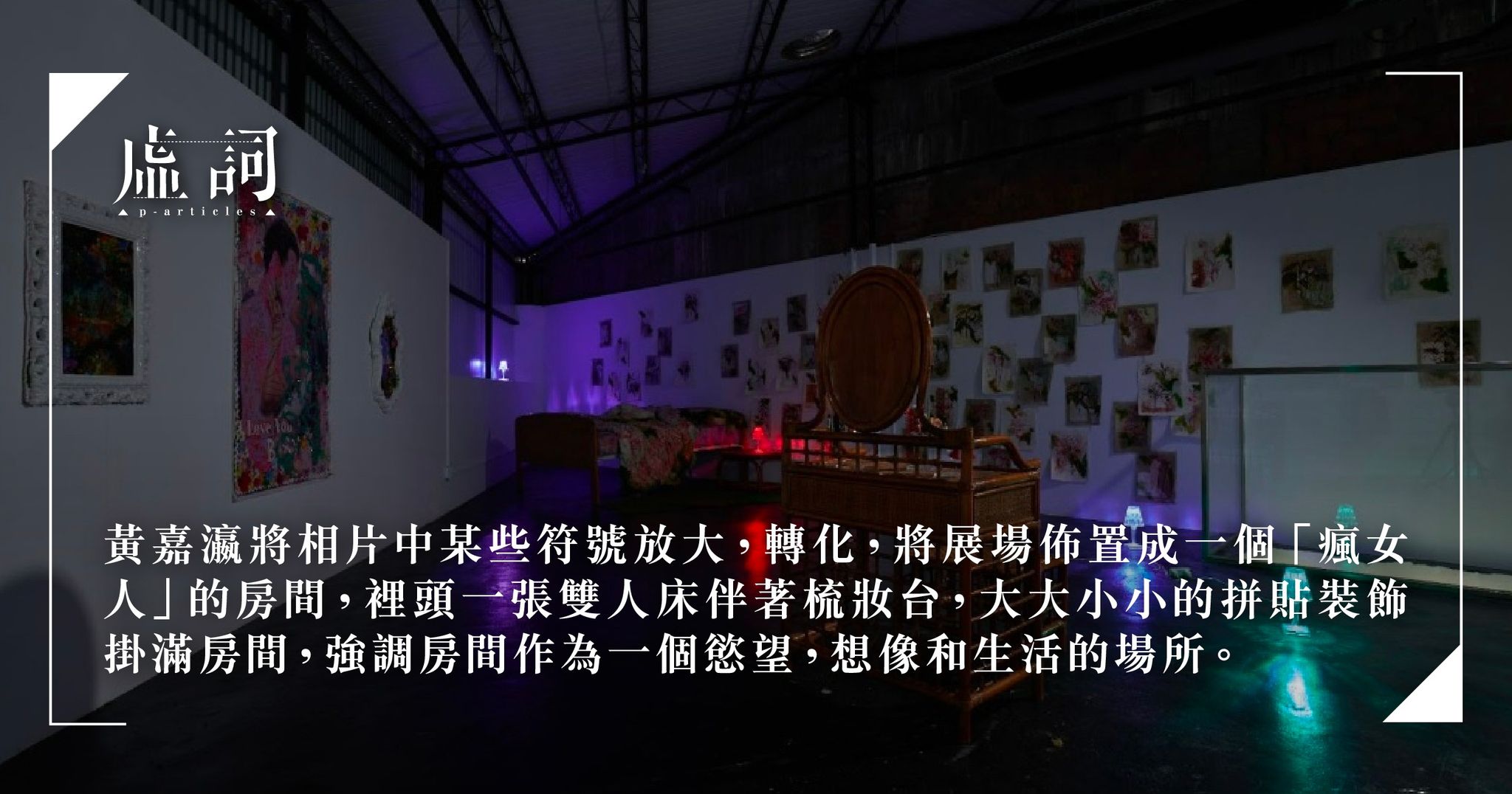

展覽「瘋女人」由網上一則租屋帖子作為發想,那唐樓劏房沒有明窗,牆身漆上不同調度的桃紅色,幾支白光管照著用來遮掩壁癌的海報,海報內有男女相擁,有花,有海還有白雲和天空⋯⋯帖下的留言都在譏笑前租戶,從房間的痕跡和裝橫去推測她是一個「不正經」的女人。黃嘉瀛將相片中某些符號放大,轉化,將展場佈置成一個「瘋女人」的房間,裡頭一張雙人床伴著梳妝台,大大小小的拼貼裝飾掛滿房間,強調房間作為一個慾望,想像和生活的場所。

當空間的角落放了一張床,展場隨即變成一間房,私密的,個人的。以床作為裝置的當代藝術作品非常多,最為人所知的應該是Tracey Emin《我的床》(1999),藝術家把她失戀後,伴她渡過四天的床和周邊的物件原封不動送到展場,散亂的床鋪,煙蒂,保險套⋯⋯那張床與她當時脆弱與昏暗的狀態緊扣,是她自傳式作品的代表。袁廣鳴《難眠的理由》(1998)則以他長期失眠的經歷作為發想,並以較冷和謎樣的方式呈現。藝術家把影像投射到一張鐵床的白色床單上,上面放置了一個會平穩呼吸的枕頭。刀割,火燒,血染的影像反覆在床上出現,現實和夢境交纏帶出一連串不安和焦慮。黃嘉瀛《血百合》的床則是濃重,濕潤和有力量的,床上的被鋪,枕頭都印上火紅色的百合紋飾,並縫製了塑膠苔蘚,花的血紅與苔蘚鮮綠互相滋養著。走近看,床鋪充滿人的痕跡,凌亂發黃,血跡斑斑,更像一張被棄置和唾棄的床,但即使如此,床上的百合花依然燦爛飽滿地綻放著。

《血百合》

綻放的百合一路繁洐至床背後的整幅高牆,黃嘉瀛把十八到十九世紀被記載的百合花圖樣製成絲網,並以拼貼,塗鴉的方式展示。那些驟看類同,重複,卻不一樣的拼貼鋪滿牆壁,則如同一場自我對話或自言自語的結晶,而百合花的花語是貞潔和神聖。另外幾面牆則掛上大小不同的拼貼作品,顏色亮麗鮮豔,少了百合花拼貼系列的手工質感,以大量現成物拼貼而成,蕾絲布帶,反光珠片,塑膠小花,紋身貼紙,彩色閃粉等等,並用顏料徹底地塗掉拼貼中的男體,正在歡愉的女人成為作品中唯一的主角。黃嘉瀛以廉價,隨手可得的現成物,用盡力氣堆砌出「瘋女人」憧憬的甜美,夢幻生活,這種反差或許帶著現實層面的諷刺和無可奈何。

《保持甜美》

回到房間的正中央,一張帶鏡的梳妝台上有作品《新唇膏》,每支唇膏都有一個性玩具般的造形蓋子,並各有其名:「新鮮人體胎盤」,「人工性智能」,「婆婆的黃昏悲情」⋯⋯一場慾望的選美大賽,等待被選中拿起的姿態。當每枝唇膏都代表一個角色,一個功能,「瘋女人」塗上唇膏後是否能夠暫時從現實中脫離?還是這些角色都在一路形塑她的真實?她是一個怎樣的人?但觀眾眼前的鏡子裡只有自身,沒有她。

《新唇膏》

當人不在,家的物件就成了主人的化身和象徵。裡頭包含著生活的痕跡,所有歡愉,痛苦,掙扎和恍惚,並溫存著對未來的想像和憧憬。在「瘋女人」的標籤下,黃嘉瀛提出女人的主體性與其複雜和多面向的特質,讓觀眾重新看她,聽她,感覺她,即使她未必甜美悅目,即使她並不盡如人意。

《很久以前》

《壁花》