難民在香港——《再發現.尖沙咀》展覽

報導 | by 我街道,我知道,我書寫 | 2020-09-11

難民在香港就如房間裡的大象,存在,卻被視而不見。根據入境處資料,香港每年接收免遣返聲請個案近一千宗,正確來說,那些不是難民,而是尋求庇護者,他們向香港政府提出庇護聲請後,還需經過一輪審核才能確定其難民身份,而這過程動輒可能要幾年時間,單是2014年,就有8851宗免遣返聲請,這意味著,當你走在街上、在i-square的某間咖啡店坐下,或是在九龍公園野餐的時候,身邊可能就有一個尋求庇護者。

YMCA the DOOOR策劃《再發現.尖沙咀 遊走的人——尋求庇護者與移民在城市中流動的故事》展覽,以尖沙咀社區內的尋求庇護者與移民作為主題,透過在重慶大廈裡的基督教勵行會難民服務中心協助,訪問了幾位尋求庇護者,並將他們的故事以紙雕與聲音地景(soundscape)方式再現,讓這些在城市裡遊走的看不見的人,重新被看見。

在日與夜的狹縫中

香港沒有簽署《1951年難民地位公約》,不是難民收容國;而香港簽署的《禁止酷刑公約》,則禁止政府將任何人遣返他們可能會遭受酷刑的地方。香港對於尋求庇護者而言只是中轉站,不過,萬一難民身份不獲審批,這些尋求庇護者隨時會陷入既不能進亦不能退的狹縫當中。加上,以特區政府的行政效率,在結果出來前,尋求庇護者所經歷的是漫長而不知盡頭的等待,在這層面而言,說他們已陷進這條狹縫中亦不為過。

The DOOOR訪問的三位尋求庇護者當中,有兩位就分別在香港待了十四年和十五年,其中一位女孩R,來港時只有三歲,在訪問當天剛剛完成DSE考試。策展人之一的Idy憶起初次見面的那天,女孩R的背包上掛著一個韓國飾物,「這印象很深刻,一個剛考完公開試,背包上掛著個韓國飾物的少女,就跟普通一個香港年輕人沒什麼分別,感覺上跟我們很接近,甚至比我們更local,還有她聽的歌都好gobalize,不是我們想像中的exotic,可能比我們更潮。」她笑道。

(照片由受訪機構提供)

並不刻意聚焦尋求庇護者在香港遇到什麼困難,而是發掘他們每個人獨特的故事、他們生活在尖沙咀的經驗,才是展覽的重點,另一位策展人Ella說。他們先後跟受訪者做兩次訪問,第一次訪問後,挑選出與受訪者連繫最深的場所,再到那處錄音製作聲音地景。R挑選的地點是九龍公園,因為九龍公園是她成長的地方,她第一次來港的那個晚上,就在九龍公園的涼亭過夜。負責聲音地景部分的藝術家莊鈞豪(Vincent)說,在四組展品中,R的參與程度最高,他們一同到九龍公園,將R故事裡提及的聲音錄下來,Vincent跟她解釋整個過程,包括聲音會如何編排,「在過程中,令我們跟她的經驗更接近,九龍公園那個作品就好似一個sound jounery。」

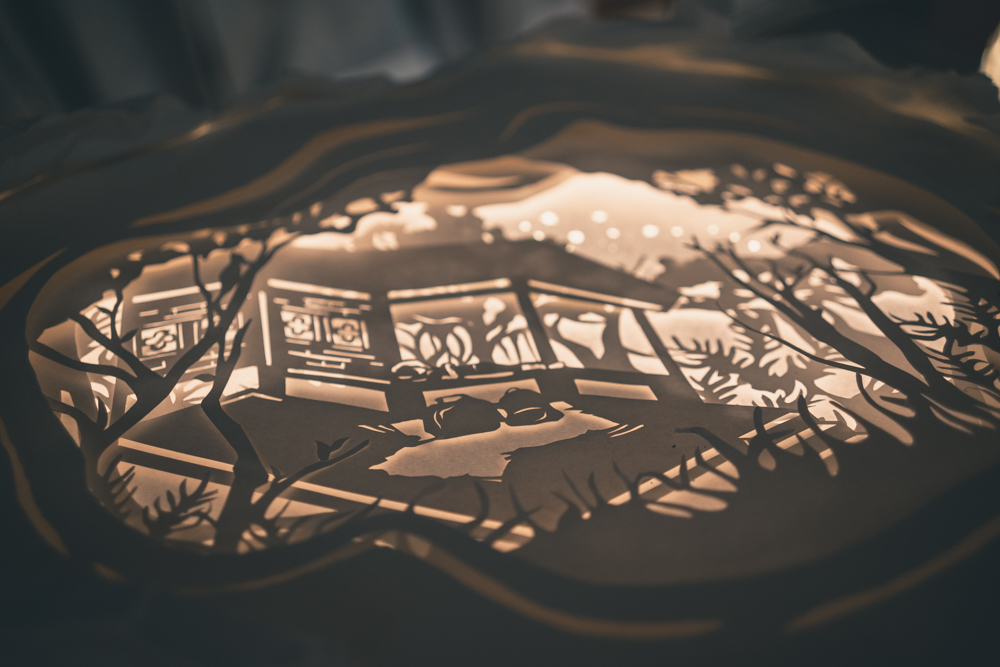

「最初選擇聲音地景,主要覺得聲音很適合呈現故事,又容許聽的人有想像空間代入,就像製造一個virtual reality。」後來加入紙雕,就為作品添加了視覺元素,負責紙雕部分的藝術家黃樂欣(Olive)說。選擇聲音地景和紙雕,還有另一個現實考量,就是尋求庇護者的身份不能曝光,利用這兩種藝術形式去再現受訪者的故事,就像隔了一層薄紗去觀看,既保護受訪者,亦保留觀看者的想像空間。

所謂充權

「說他們的故事,到底是我們幫助了他們,還是他們幫助我們完成展覽?」準備展覽時,Idy不時會浮現這種想法,原因是其中一位受訪者D。D在香港待了十五年,視尖沙咀為家,定時定候在重慶大廈上中大教授麥高登的課,也到九龍清真寺禮拜,是社區內的活躍份子。「他跟我們以為的那種難民、尋求庇護者不同,感覺已經很empowered,可能比我們這些在尖沙咀上班的人更主動融入社區當中。」Idy記得他在世界難民日當天,在台上表演非洲鼓的自信模樣,「如果他已有足夠渠道說自身的故事,為什麼我們還要講?」

以D為藍本的作品是一個大立方體,Olive參考了清真寺的欄杆、窗花、地毯等圖案,用電腦鎅出獨特的紋理,中間一個大圓,四角有四條柱,象徵清真寺的俯瞰圖,燈在地上打出的光猶如一張地毯,地上的人趨近,而那方向正是聖城麥加。聲音部分,他們到清真寺錄了人們頌禱的聲音,「伊斯蘭教沒有詩歌,因為他們不想將經文過度詮釋,但他說每個人頌經都有自己獨特的節奏,像呻唱一樣,他建議我們去錄。」錄音沒有後期加工,因為已經足夠獨特和有代表性。他們記得展覽開幕當日,D看見那個作品非常驚喜,有情緒起伏,或許他也沒想到自己的故事可以用這種方式呈現。

(照片由受訪機構提供)

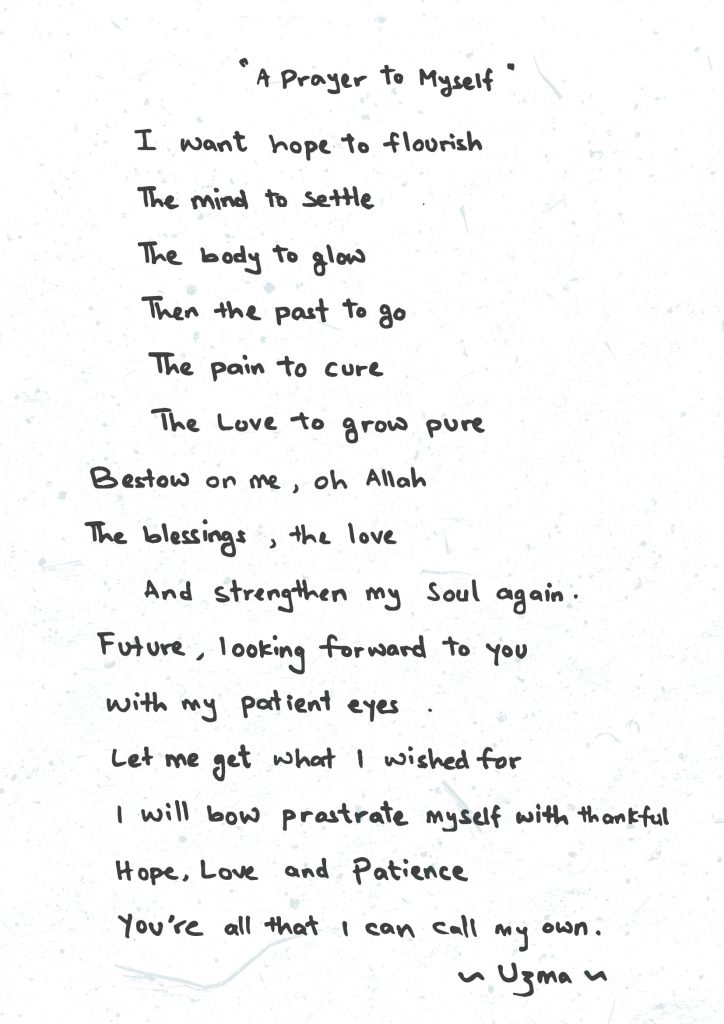

「作品除了談他們的經歷,由藝術媒介詮釋,有他們想要的感染力。」Olive說,其中一位受訪者M,來港後開始學寫詩,偶爾她會坐在i-square二樓的咖啡店,一邊看窗外如鯽的人潮,一邊寫詩。「她給我們一首詩,跟我們說她的故事,談詩裡每個字是關於什麼經驗,我們再去找相應的聲音,彼此以藝術溝通,那是另一層次的互動。」

Vincent覺得那像是個交朋友的過程,「我覺得不是香港人無知,而係你很難聽到他們的故事,我從前接觸一個伊朗來的尋求庇護者,他說很多從外地來的人,習慣將事情說得很圓滑,將你們想聽的說給你聽,有時候我們聽到的不是最完整,並不是說他們講大話,而是制度令他們如果唔識做少少,就很難生存……」要深入了解他們,或許要由沒有利害關係的他著手,「過程中最開心係,去參加他們的派對,在重慶大廈門口他們會跟你打招呼,這些都是新體驗。」

或許香港人不是視而不見,只是沒覺得跟自己有關,所以不知道尋求庇護者在香港只靠1500元房屋津貼、1200元超市現金券和不到500元的交通津貼支撐生活,也不知道尋求庇護者不能打工、不能做義工、不能讀大學,也對他們所受的政治逼害、宗教逼害,以至人身安全問題無感。直到2019年5月,兩位香港政治人物流亡德國,在該地獲難民身份;直到反送中運動開展,陸續有抗爭者流亡海外,有家歸不得,彷彿我們才發覺,這些事沒距離那麼遠。