只要你不覺得無聊,無聊的就是別人——唐偉傑的《Bon Voyage》

專訪 | by 何倩彤 | 2022-01-19

提到唐偉傑(Damon Tong)其人及其作品,不少人腦海中會冒出一堆關鍵詞:「貼紙」、「Made in Hong Kong/China」、「Pop」、「夾租團」、「話癆」——即好多嘢講,這項無貶抑之意,畢竟我們少不免都經過伊力盧馬、活地亞倫、Richard Linklater等話癆電影密集式對白的洗禮,而自從 Jesse Eisenberg和Tom Holland出現之後,這已儼然成為其中一種廣被接納的主流風格了罷。反倒我想談談唐偉傑的另一個關鍵詞:「矛盾」。

要先說明,我所說的「矛盾」,不是指邏輯混亂,或者因為欺瞞而產生的誤差。而是在他身上,經常有一種「竟然如此」的反差感。

想來他對絕大部份的事物和議題都有見解不吐不快,也就經常造成離題。結果,有許多他腹腔內的話,都根本沒有真的宣之於口。是的,我們經常留意到言者的傾吐,但我們不多意識到他們吞掉了的話,有多少、又流落了到甚麼地方。例如談到他的舊作《萬惡淫為首》,畫面就是那五個大字拆開成五張,高高懸在那裡。那個呈現都簡潔,但你一講,他就狂講,講南音、新馬師曾、淫的演變、過盛與貪欲⋯⋯ 那背後龐大的訊息量和熱情,他都沒有選擇把它們展示出來。那些貼紙細碎密集,可以引伸的意涵很多,但也同時彷彿沒有太多要講,即使它們渡成另一個詞語的肉身也好。所以我總是覺得,他的作品頗為約束,也和許多沒有被說出口的事物有關。

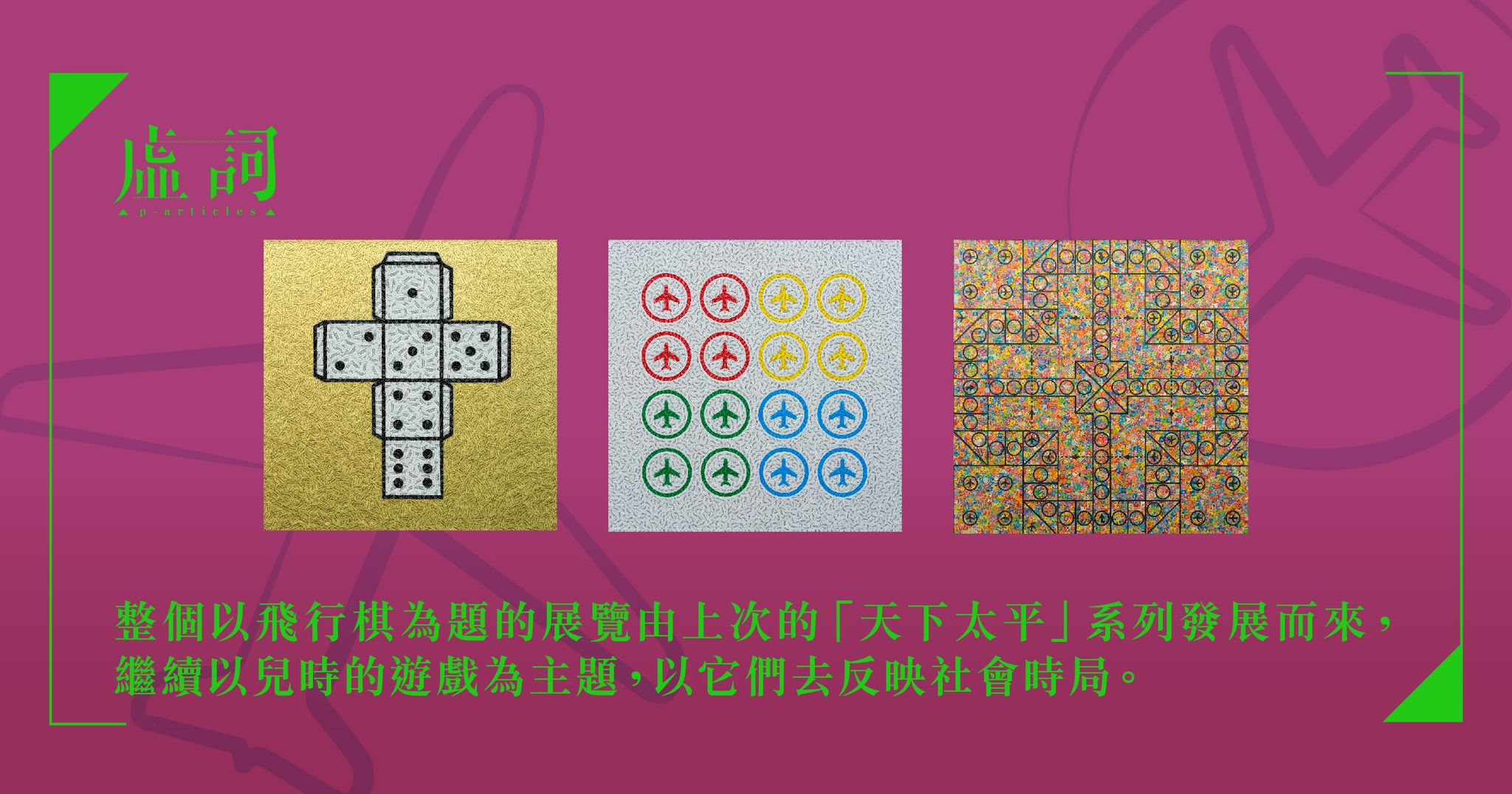

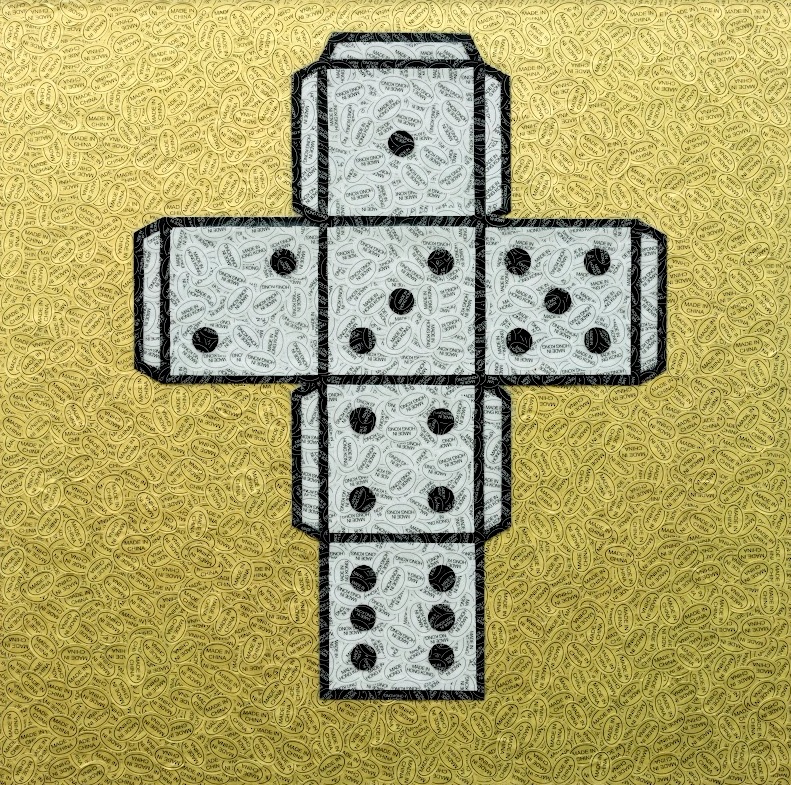

「萬惡淫為首」可算是他比較偏向文化的句子,他平常所選的句子比較市井,「sorry」(要注意是全小楷)、「凍飲加 $2 」、「做咩姐你」等等,今次展覽的題目《Bon Voyage》也不例外,似乎和「safe trip~」和「enjoy!」一樣,都是講了好像無講,但又一定要講的句子。整個以飛行棋為題的展覽由上次的「天下太平」系列發展而來,繼續以兒時的遊戲為主題,以它們去反映社會時局。這兩年,疫症把飛行變成奢侈,時而甚至不可能,移民者眾,有時一飛就是某種訣別,Bon Voyage該說是祝福還是嘲諷,每個人都不難想到某個遠走了的人,各有各理不清的感受。

老實說,小時候玩天下太平,很快便會變成天馬行空的軍備競賽,新型戰機、幽浮、會飛的各種獸類全部都會在紙上誕生,進入「殊死戰」的狀態。唐偉傑作品中的天下太平卻非常工整規矩,但也許那才更接近遊戲精神。在伯爾納德・舒茲(Bernard Suits)談討遊戲哲學的著作《蚱蜢:遊戲、生命與烏托邦》的第六章〈伊凡與阿布〉就說到了這個狀況:「他們在大部份的傳統遊戲規則中增添了許多令人無法置信的修改。例如,他們在高爾夫中使用全自動雷達導控的球,以及在西洋棋中合法使用迷幻藥作為進攻武器⋯⋯ 我們擺好棋盤開始比賽的那一刻,就顯示我們的戰爭開始了,而這個戰爭的武器根本和西洋棋沒有任何關係,因為我倆唯一會接受的招式,是那些真正具強制力的暴力或斯詐招式。因為我們都不信守遊戲規則,所以唯有最終完全掌控局勢的人才是勝利者。況且,我們不只再也不能玩西洋棋,基於同樣的理由,我們也不能再玩任何遊戲,因為遊戲要求我們在追求勝利時,為自身加諸一些人為的限制,但我們都不願意那麼做。」是的,遊戲的其中一個重要的本質,並不與縱情狂歡有關,反倒是有關節制。藝術家當然可以挪用經典的遊戲,增添或刪減某些遊戲規則或元素,使之完全無法進行下去、徹底失效,就像唐偉傑給我看他的UNO系列,他把UNO整副牌弄得只剩下「Reverse」一張牌,如果真要玩,那就會變成無限往返的地獄了。

他把天下太平和飛行棋都重現得如此完整有他的原因,這兩個充滿戰爭隱喻的遊戲,再刺激都有種無聊,不玩便無法實踐出來。飛行棋屬於十字戲類遊戲(Cross and circle race game),翻查R.C. Bell的《Board and Table Games from Many Civilizations》,結構類近的遊戲在不同年代、不同國家都有出現,包括公元前1122年的韓國「柶戲」(Nyout)、1552年由西班牙傳到阿茲特克帝國的「Patolli」、印度的「Pachisi」,最後來到與當今飛行棋樣式最接近的「Ludo」,在1869年由「Pachisi」「改良」而成,在英國申請了專利。偉大祖國的百度百科則說:「這個應該是國人的原創,是中國玩具公司生產的,據説是為了紀念二戰時飛虎隊的卓越功勳,是Pachisi遊戲的變種。」現在的飛行棋完全沒有戰機的影子了,反倒全部變成民航機。意象上是在空中沿著軌跡交錯飛行,但實踐上是憑著骰子運氣舉步維艱。偶有「吃」與「返歸」的攻擊情況出現,但整體上,以現在桌遊的複雜性來說,飛行棋可說是一個趣味不高的遊戲。但唐偉傑覺得這正是它精彩的地方,來與回,聚與散,都是虛妄。

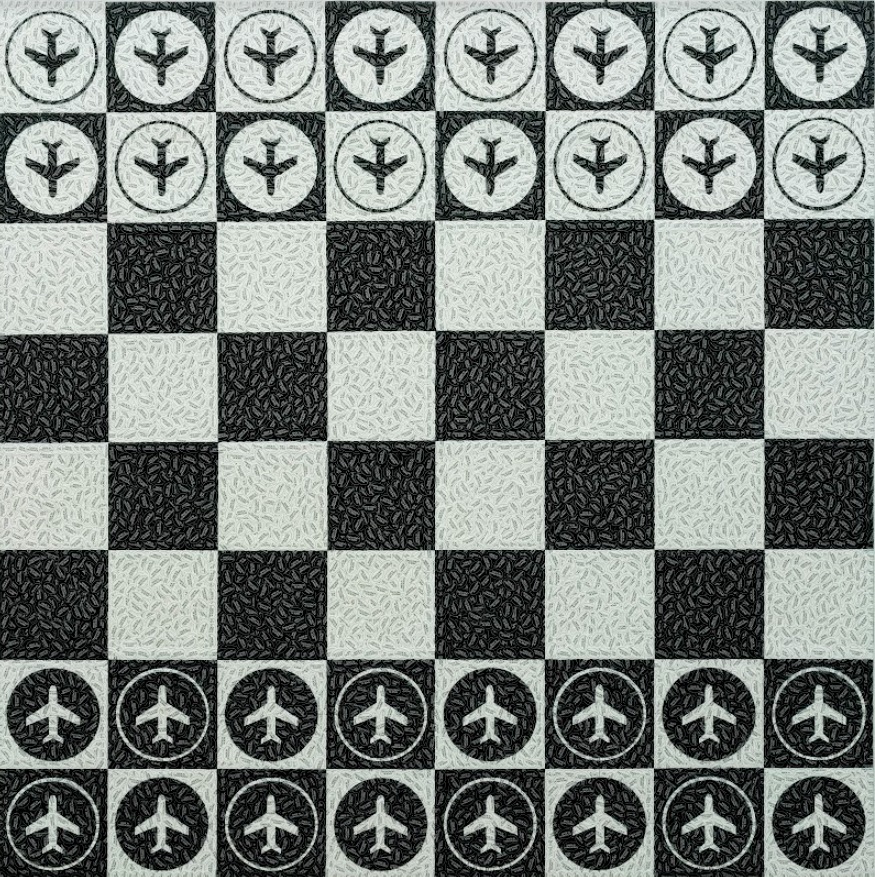

他也特別強調四色的停機坪「真的很醜」:「那種中國原色印刷色,紅就是最原始的紅,黃就是極黃,一看就知道是中國配色。」但他卻完全沒有改調,一邊埋怨,一邊鞠躬盡瘁地把它原樣重現出來。藝術家的美學決定不因為美,只為貼近真實。與四色對應,他展覽中另一件作品〈Chess Board 1〉則把飛行棋轉換成黑白,而且擺成西洋棋的陣式。再沒有皇后、國王、教皇⋯⋯ 全都是任憑抛擲的,千篇一律的卒子。他自言這讓他想到藝術世界。在這個圈子載浮載沉,規則都不是你訂的,不管如何進退,你永遠都是棋盤中可以被隨意替換的卒子。這個又是唐偉傑另一個矛盾的地方,說到藝術界與藝術市場,他總有微言,但他在畢業多年後仍然創作不懈,處處為自己作品著想,彷彿這場遊戲很值得玩下去。他提到展覽中那些小幅的圓形飛行棋畫,他說它們正好滿足了畫廊需要不同尺寸作品的銷售需要,係唔係好正,他明明在談及商業計算,但他的笑容卻又天真爛漫。

做貼紙畫這麼多年了,有想過轉變嗎?他倒認為是貼也貼不完。與許多以重覆操作為創作手法的藝術家一樣,他提到「冥想」。我問他,貼紙給你思考不同問題的空間,還是讓你的腦袋徹底真空了?他也說不上來,總之是渾然不知時間過去,只想一直貼下去。我想到匈牙利心理學家米哈里・奇克森特米海伊(Mihaly Csikszentmihalyi)的「心流」(Flow)理論:「什麼是心流?它是特殊的精神狀態,當你在極度專注時,完全沈浸其中,效率和創造力提高,讓你忘記時間、忘記飢餓、甚至忘記所有不相干的身體訊號。」這正正是唐偉傑進入的狀態。米哈里指出進入「心流」有五個條件:「一、你要熱愛你所做的事。二、你要具備一定的技能,對你做的事有主控的能力。三、要有挑戰性,但不會太有挑戰,難度大概微微超過你當下的能力( 10% )。四、要有階段性的回饋和獎勵。五、要有明確的目標,並且知道大致的步驟。」而其中一個最能體現這五項特質的活動,正是打機。以我所知,唐偉傑用很多時間打機。我以為貼紙夠重覆了,他會打一些視覺效果天花亂墜的爽機來紓緩,結果他告訴我⋯ 他喜歡玩〈Builderment〉。在App Store上,這個遊戲的介紹是這樣的:「這是一款蓋工廠的建造遊戲,內容充滿了建造和自動化。你一開始必須採集物資並且在工廠製造物品。接著用這些製造出來的物品來研究發展新科技和製造配方來打造更多高工藝的物品。」畫面上,只充斥著整齊重覆機械化的零件和管道,我只能說,這果真是他會沉下去的遊戲。

雖說他的「Made in China」、「Made in Hong Kong」貼紙,來源自七、八十年代的童年,因從事製衣業的家人而接觸了香港製造的標籤,但我的不負責任第一聯想⋯⋯ 其實是金莎朱古力頭頂那張貼紙,金莎是那麼俗艷的送禮佳品,本身已是一盒/一粒巨型的剩餘,那張貼紙更是大家一手便會把它摘下,隨意丟棄的無用之物,即便它來是要清楚說明它的來意。也不得不剖白,筆者對貼紙一直心生恐懼。因為它是這麼頑強的賤斥物,被輕率留下,拈盡灰塵污衊,拒絕離開。克里斯多娃(Julia Kristeva)在《恐怖的力量》中說得很清楚了:「污穢本身並不是一種性質,它只被運用在指稱接近某種界限的事物上,尤其表徵著自此界限墜落之物,及界限的另一面、邊緣。」但即使如此,我還是參與了他的「飛行棋開光活動」,而且無懼碰觸他的貼紙。原因無他,他的貼紙被悉心張貼,在表層亦塗了啞質的畫用打底劑讓它們固定而平滑。即使他的作品似乎概念先行,但與他交談,他大部份時間都在說材質、顏色、肌理,盡是繪畫語言。這又是另一個「竟然如此」。說了那麼多不同的主題,我覺得其實都無關痛癢,因為歸根究底,讓他繼續創作的最大動力,真的只是「作畫的樂趣」而已。

唐偉傑說過:「我想妳寫的文章應該不會很Juicy。」是嗎,有句話我倒覺得一定要說出來。我曾問他:「Damon,其實你是草食男嗎?」他說:「不,我是肉食的。只是我的欲望不是自助餐,而是三餸飯。」我覺得這句話,比我說的所有廢話都更能完美概括他的創作。