《山洞記》:穴居人林東鵬

專訪 | by 李卓謙 | 2019-05-10

《山洞記》佈展圖(圖片由刺點畫廊提供)

《山洞記》佈展圖(圖片由刺點畫廊提供)

《山洞記》佈展圖(圖片由刺點畫廊提供)

《山洞記》佈展圖(圖片由刺點畫廊提供)

《山洞記》佈展圖(圖片由刺點畫廊提供)

林東鵬 《移山造景》 2019 墨、炭筆及塑膠彩板本,三聯畫 180 x 300 厘米 (圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

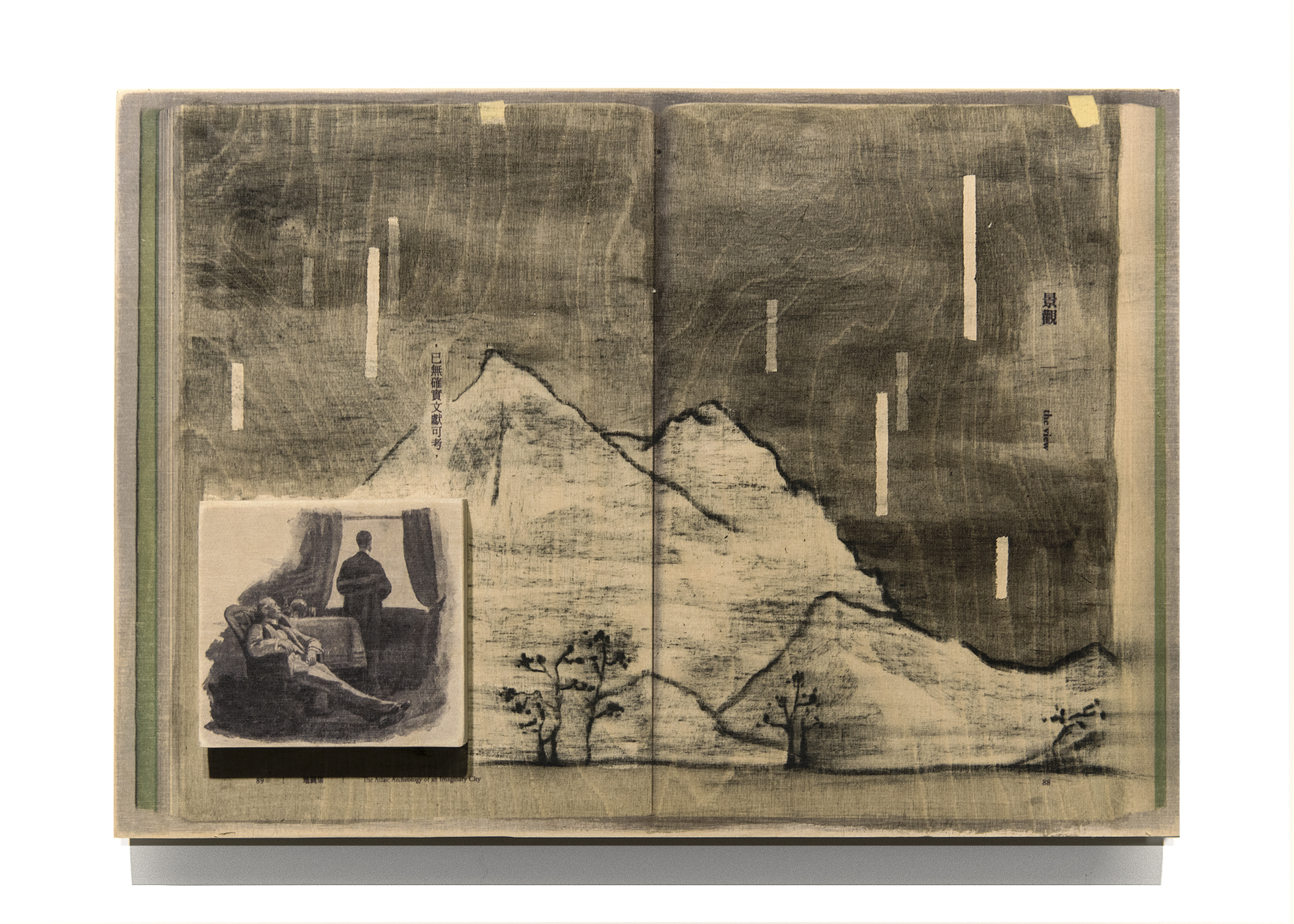

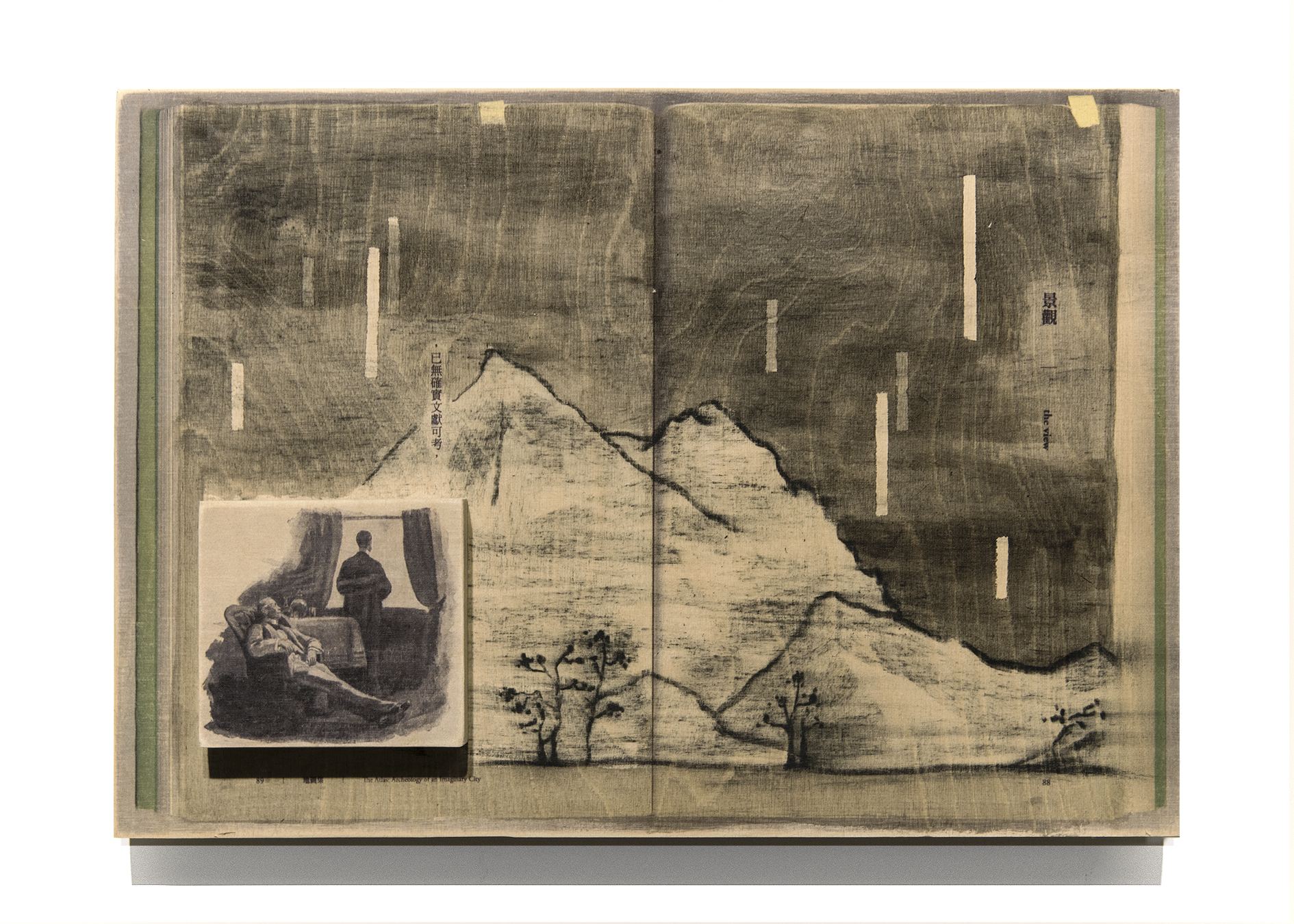

林東鵬 《景觀》 2018 炭筆、墨及 UV 印刷板本 34 x 50 x 1.8 厘米 (圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

林東鵬 《山洞記轉》 2019 裝置:HO 比例及 N 比例火車模型、亞克力膠片、夾板、炭 筆及墨 230 x 670 x 30 厘米 (圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

林東鵬 《一日兩天(2019)》 2019 現成物、錄像投影紙本 裝置尺寸:252 x 867 x 640 厘米 (圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

林東鵬 《一刻》 2019 錄像裝置:電動旋轉錄像投影及印刷板本、聲音 裝置尺寸不定 (圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

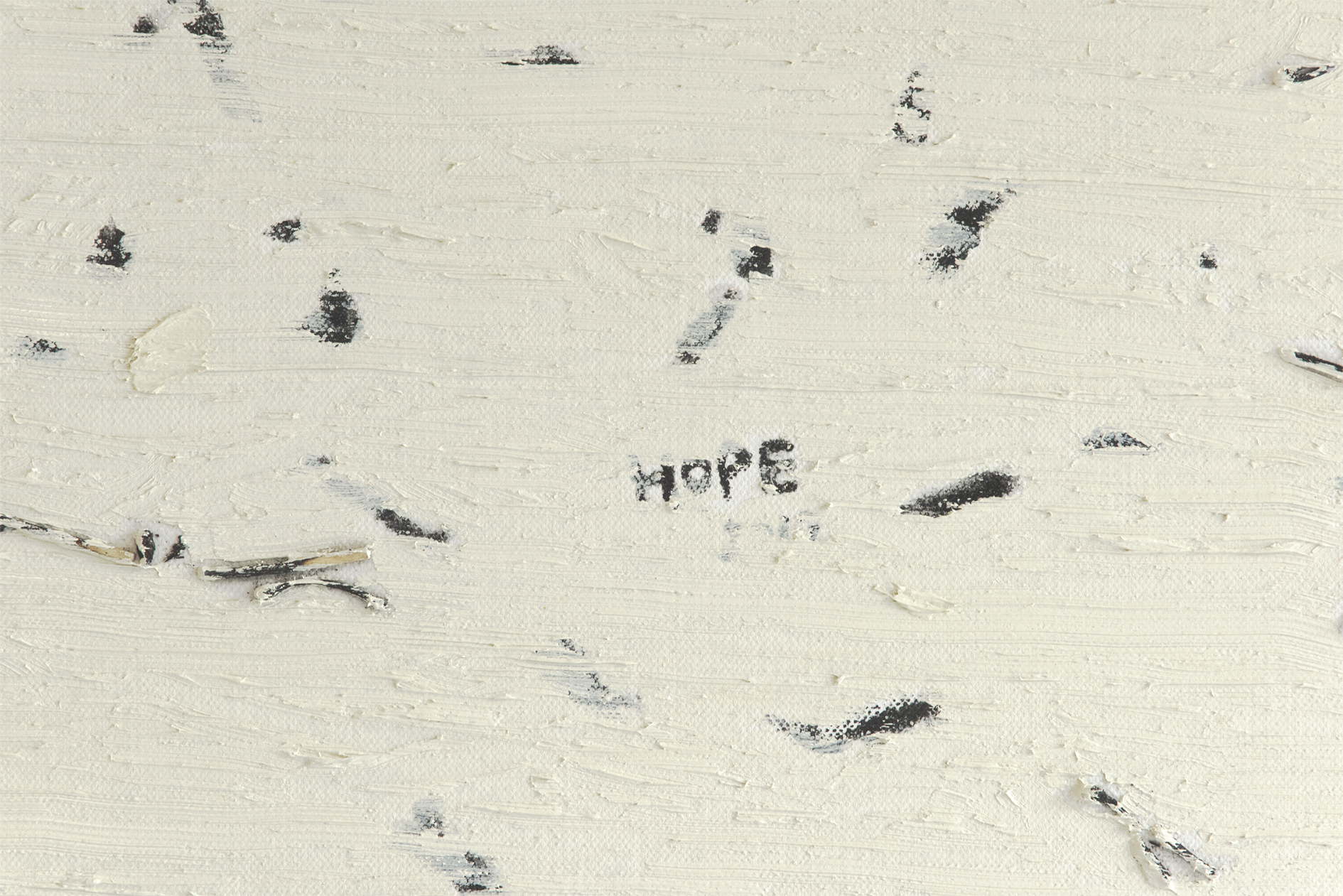

林東鵬 《希望 2006 - 2018》 (局部) 2019 油彩及炭筆布本,一組十三張 每張 40 x 50 厘米(作品尺寸) 每張 52.5 x 62.2 x 5 厘米(裝裱尺寸) (圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

林東鵬 《希望 2006 - 2018》 (局部) 2019 油彩及炭筆布本,一組十三張 每張 40 x 50 厘米(作品尺寸) 每張 52.5 x 62.2 x 5 厘米(裝裱尺寸) (圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

林東鵬 《希望 2006 - 2018》 2019 油彩及炭筆布本,一組十三張 每張 40 x 50 厘米(作品尺寸) 每張 52.5 x 62.2 x 5 厘米(裝裱尺寸) (圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

林東鵬以「長篇小說」來形容他這次個展《山洞記》。記得上年在油街看過他的《好奇匣》,那時他說那是一本日記。無論日記還是小說,本應都是以文字作為媒介,但他卻將它化成視覺的鋪陳和編排,讓「小說」以非線性的方式在展場空間裡發生,「寫小說需要編排,線性的、點與點之間的關係,我覺得這個狀態跟我創作時思考空間與影像的關係很相似。」讀者跟據文字排列去理解小說的內容,這跟理解視覺藝術的方式不同,但也有參照,「視覺藝術好似一本打散了的書,我覺得中文字本身是形象,視覺藝術作品就是很多個形象的點連起來,兩者有種類近的關係。」

他為展覽構思了兩個角色,「眼」和「手」,寫了個故事大綱——他們進入山洞,遺忘之前見過的風景,然後再回想發生過的事——還說有五個章節。話雖如此,林東鵬說他其實很少看小說,「我最鍾意睇說明書。」因為他處理不了小說內複雜的人物關係,覺得很annoying,「這次創作就是將我推向一個不熟悉的範疇,我不熟文學,不熟電影,不熟錄像,不熟移動影像的語言,對我來說,正是我不熟,所以很感興趣。」

黑布內別有洞天

討厭複雜的人際關係,以山洞作為展覽的核心意象,再加上展場隨處可見的模型,令我想,林東鵬會不會其實是一個宅男?就算是,林東鵬也應該是個陽光宅男,兩眼笑瞇瞇,總是容光煥發,但反觀場內作品又不是真的那麼「鳥語花香」——裝在鍋盤裡的人頭,刀刻的雨點,突如其來的槍聲,穿著保護衣的人,還替山線動手術——所謂手術,就是無論成功或失敗都會留下傷痕;最大一幅畫作《移山造景》,移山也令人想起填海,林東鵬在打造自己的世界,還是折射現實世界?《好奇匣》是在土生土長的城市當遊客,本身就設定了一個帶距離的視角;山洞作為一個內向的空間,以此為意象,藝術家是不是有種收埋自己的傾向?

《移山造景》(圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

《景物手術》(圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

「你覺得呢?」林東鵬收起笑容,目光忽然變得銳利,「那狀態是,你既想有距離,但發覺無論你拉得有多遠,都有條線把你牽引住,就像月球和地球永遠保持一個軌跡,是否能夠完全擺脫?我覺得不能。是否可以完全投入?我也覺得不可以。正正是這種無形的張力,有時甚至構成壓力。」這種距離和張力,他想自2003年他到英國讀書,直至2006年返港的三年間開始感受到。2003年,沙士肆虐,五十萬人上街,高呼董建華下台,那時他身在9600多公里外的倫敦,「我看到身邊所有朋友都很投入,但我有種很大的距離感,就算看新聞,也是種很有距離的閱讀,很多香港社會的重要時刻,我都缺席了。」三年真空期之後回港,他覺得人民與政府之間的張力愈來愈大,加上社交媒體不斷發酵,壓力與張力更是避無可避。

閱讀.文學.狀態

先構思故事大鋼、結構再進行創作,對林東鵬而言是少有的做法,結合繪畫、錄像、投影、裝置等混合媒介的創作也是少見的,他說這種創作模式源自《好奇匣》,「《好奇匣》是講我過去發生的事,要設想的東西比較少,很多是當下即時的感受,《山洞記》也有這部分,但《山》的編排會比較多,故事結構、進入不熟悉的知識範疇。對我來說,《山洞記》和《好奇匣》是不太分得開的,沒有《好奇匣》的狀態就產生不了《山洞記》。」

上次《好奇匣》他跟韓麗珠合作,這次《山洞記》的幾幅畫作中,隱約可見董啟章《地圖集》的蹤影,例如作品《景觀》與《界限》,將書頁UV印刷在木板上再繪畫,「之前找韓麗珠合作,因為我覺得她的書隨意翻開一頁都構成氣氛,不需要很線性地讀,雖然她說她很努力去想故事,哈哈,董啟章的《地圖集》也有類似情況,有一兩句很重要的說話,不斷在他的故事裡出現,例如『關於……的景觀,已無確實文獻可考』,這一句很能擊中我。」隨意翻閱香港文學之外,他也花了一星期在新亞書院圖書館翻日文書,「雖然我不懂日文,但日本也有漢字,那種狀態很有趣,介乎明與唔明,不斷去估,日本漢字同時有繁有簡,在文字編排之間將繁簡狀態結合,正正是我在《山洞記》一直思考香港城市與內地之間的張力,這幾個閱讀狀態對於我創作《山洞記》很重要。」大概藝術家都有種特別的閱讀技巧。

《景觀》(圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

《界限》(圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

希望 忽明忽滅

「與其說我在作故事,我只是模仿作故事的狀態,更多時間是閱讀,思考這個狀態,甚至成為自己的讀者去看整件事,編排文字和影像的關係。」接觸自己不熟悉的文學、日文,是前期準備工作,但真正的情緒爆發點,卻是他2018年11月在香港坐高鐵上北京,處於香港境內隧道的二十分鐘,「醞釀了一年的情緒,編排了一年的展覽,所有事情在那一刻又重新組合一次。」他決定將展覽的時間跨度拉闊,倒帶至2006年——也是他從英國回港的那年——再追溯之後12、3年間發生過的事,構成這個關於遺忘、尋找與認領的故事。展覽大部分作品都是這一兩年做的,唯獨那件名為《希望#1》的錄像,「那件2006年做的錄像作品,是我跟策展人陳暢在剛開始構思時就覺得應該要有的作品,但那時還沒想到要將06年至今的經歷編排出來。」

《希望#1》(圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

有傷痕也有希望,展場內有兩件命名「希望」的作品,分別置於兩個出入口,「希望源自失望,或你想改變。」他想起之前看《大象席地而坐》,「它有種絕望的感覺,又不是完全絕望,但當有少少希望,又好像立刻就被人踩熄。那種感覺很強烈。」希望與絕望彷彿一體兩面,互為因果,就如錄像中的火柴忽明忽滅,不斷循環,「希望的出現與幻滅,我們夾在這兩種不斷循環的狀態中,對我來說,更重要是如何處理這種循環的情緒。」放眼展場,不少作品都埋藏了「循環」的概念,圍繞牆壁兜轉的模型火車,穿梭於展覽的兩個空間(《山洞記轉》),四個投影機放映前後兩面不斷循環重疊的影像,構成一種無始無終的感覺(《一日兩天(2019)》),甚至乎整個展覽空間設計,設置兩個出入口,走完一遍便是一個循環。

循環沒有出口,難道不是更絕望?「如果循環是指社會狀態,那當然不想循環,但我想說的循環是面對問題的思考,因為社交媒體,我們要面對很多即時事情,反應也要即時,如果要平衡就需要循環,循環就是你圍繞一個問題時,嘗試不同角度,多花一些時間,其實是一種人生的咀嚼,我覺得是重要的。」作品本身既是循環,彼此更互相干擾,旋轉的投影機光線落在油畫上,光線在隔著兩邊展場的牆壁的縫隙互相滲透,火車在不同空間來回往返……「一般視覺藝術展覽可能盡量避免作品互相干擾,但我在構思《山洞記》時也是有很多不同元素互相干擾,我想呈現這種狀態。」

《希望2006-2018》(圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

《希望2006-2018》(局部)(圖片由藝術家及刺點畫廊提供)

快不快樂有天總過去

相比起林東鵬以往色彩豐富的作品,這次展覽的色調偏向陰沉,「我一直覺得做好開心作品的人,他應該好不開心;而做不開心作品的,當然他會有不開心,但某程度上他都經過作品抒發了出來。」林東鵬認為他算是積極的那種人,「好似政府,永遠叫你positive,傻㗎咩?但如果每一刻都好negative,我又覺得唔需要咁灰。」無論是過往與人合作的模式、充滿色彩的作品,抑或是現在的作品,他都覺得是自己喜歡做的事,「我又不覺得藝術家一向做陰沉作品,就必須繼續陰沉,我覺得,那刻你想到陰沉的就做出來,那刻你想跟人合作,想看些得意、開心的東西就做出來。每日都好不開心,或者每日都好開心,其實都好有問題。」

「有時我懷疑『風格』這個詞,藝術家表達的狀態,保持風格就是保持狀態,但我會想,如果個狀態需要保持,那就不是你的狀態啦,狀態應該是隨生命的跳動而跳動。」他覺得創作更有意思的是因緣際會,就好像最近他被邀請參加香港文學季展覽,跟董啟章會有個crossover,令他有機會翻開買了十四年也沒打開過的《天工開物.栩栩如真》,「你的能力就是把握住這些因緣的點,將它們連成線,而最終可以連成一個網絡。」

藝術家林東鵬(攝:李卓謙)