等待景至:策展前中後的九項線索

藝評 | by Ivy Ma | 2019-01-14

1. 工作室

我一直對一幅畫的生成非常感興趣。十多年前,培根(Francis Bacon) 的工作室被「移植重組」成陳列品,在都柏林美術館展出,我看過後印象深刻。之後我便認為工作室的種種硬件,以及畫家如何使用這空間,其日常性、勞動的模式及由此衍生的心理狀態等,這都跟畫家最後完成的畫作,有著微妙的密切關係。

陳茜珩在家族的破舊祖屋畫畫,在那裡,養著兩隻狗。後來,牠們成了畫面的構成部分。在好多個日落以前,狗吠聲的陪伴下,油彩一筆一筆的,就這樣在畫布上記下種種事物。

(陳茜珩)

2. 窗

自從去年三月開始,我們在各自忙碌的生活中,相互探訪了大家的工作室。在此期間,我給了自己任務,也像是遊戲——用相機記下他們工作室的窗。後來到了十一月,導演貝托魯奇(Bernardo

Bertolucci)逝世,我重看了《情陷撒哈拉》(The Sheltering Sky) ,柏爾斯

(Paul Bowles) 在最後一幕說的一段話,至今仍言猶在耳。

「因為我們不知道死亡什麼時候來臨,所以我們以為生命像是一口永不枯竭的井。然而世上所有事情都只會發生一定的次數,次數真的很少。有多少次,你會記起年少時的某個黃昏,或生命中幾個難忘的黃昏?或許是四次、五次,或更多,或沒有。有多少次你看著滿月升起?或許有二十次。然而這些都像會發生無限次,永無止境。」

在陳閃 (Sim Chan) 的畫室内,窗永遠被封起來,不容-點光進來。我設想有多少次他關燈開燈,測試畫的效果。然後又有幾多個無盡的夜晚,他工作至早上,睡覺至下午三點的記憶。

(陳閃)

3. 框

法國精神分析學者彭塔利斯( J-B. Pontalis) 在《窗》Windows 一書中一題為「框」的章節中說到,「畫家需要畫布的邊界呈現無限風景,所以燈不單是物品,也是無盡光源。劇場需要舞台,場景也是另一場景的場景。」我想在傳統繪畫這一媒介上,畫框是固有而必要的,屬於物質性。但對於畫家的內在精神世界,「框」可以是概念化的一種隱喻,似在可見的邊界內發一場夢,面臨懸崖而未至墜落時醒來。彭塔利斯然後說,「只有在睡境中,當外在可依傍的精神支柱被切斷時,夢才可被喚醒而往各種方向開展」。

簡喬倩(Tobe Kan) 長期戴著黑眼圈,她每天穿的、日常用的全是黑色。我沒有問她她的夢是什麼顏色,只知道她在半年前開始逆向地在畫面上運用不同的鮮豔色彩。她描繪睡覺或失眠的人的面容,用力地將油畫棒稠黏的顏料凝固在沒有實質畫框的木板上。

(簡喬倩)

4. 手

因為對身體與畫的關係產生好奇,所以我拍攝了一系列有關畫家的手的照片。身體的應用是畫家繪製成畫面(大小、質感和時間性的表現等)的重要因素。例如,畫家的手如何使用畫筆,這種身體應用便影響畫面質感。有些畫家則全然不用畫筆。在香港,我們似乎很難找到像海倫•弗蘭肯瑟勒(Helen Frankenthaler, 1928–2011)這類畫家,她在1967年創作的《洪水》(Flood), 正表現了一種身體和顏料之間的流動關係。

劉彥揚在家裡的客廳畫畫,睡房裡則有本維梅爾

(Johannes Vermeer, 1632–1675) 畫集。那天,他興致勃勃地向我介紹了他發現維梅爾畫面上的質感及肌理,從而誘導了他一心要以某種手勢、力度和步驟,以達成維梅爾式的效果。

(劉彥揚)

5. 視角

李昂•巴提斯塔•阿伯堤(Leon

Battista Alberti) 在《論繪畫》裡有這樣的想法:「看一幅畫,和站在窗口看畫中所描繪的風景,兩者不應存有視覺差異。因此一幅描畫成功的肖像,與透過窗口觀看我們的肖像主體,應分辨不清。」每一幅畫,其實都躲藏著一對畫家的眼。這雙眼,等待著衆多觀者的凝視。畫家製定了視線的角度和想像的範圍。我曾經問曾翠薇,我們應如何去理解她作畫時的空間想像。她說就像站在一個山嶺,看見另一個山嶺。後來,我讀到她在一本名為《畫家宅》的書裏,說到「繪畫,就是打開窗的一刻」。

(曾翠薇)

6. 故事

村上春樹寫出長篇小說,故事情節及人物角色的塑造等,之所以能成功,他打了個比喻:作家長年累月把觀察到的及個人的經歷,都當成可分類的具體資料,加以分類,再放進一個可分門别類的大櫃。寫作進行時,思路去到某一點,手就自然地打開某一個抽屜。

畫家有沒有這樣的抽屜呢?

香建峰 (Alex Heung) 近年在自身經歷上有著很大的變動。而他最新創作的畫,顯然也隨之起了微妙的變化。簡單來說,動物走失了,人物不見了。如換個說法,也可以說畫家容許自己的腳步走入沒有明確的符號丶沒有概念的國度。個人經歷,固然刻骨銘心。對畫面上要呈現的故事,真實,不再重要;含糊,可能更好。

(香建峰)

7. 情景

編劇野田高梧為小津安二郎寫了很多著名電影,他在《劇本結構論》中,論及「高潮」:「戲劇情境中的高潮俗稱『山』,就像從相當於山麓的開端處出發,經由蜿蜒曲折的山路向上爬升而面臨最大的危機,其最後結果當然是攻上戲劇頂點的高潮。」

看上去畫的情境只有一面,有足夠「時空」去容下一座「山」嗎?有所謂高潮嗎?

我們常會在方梓亮 (Argus Fong) 的畫作中看到如電影情節般的零碎片段。 在衆多鏡頭裏,可能有遠景一暗黑的山,可能有前景一條茫然的路,可能有近處發現了的被棄置之物等。這些零碎的情景同時呈現在一畫面上,高潮迭起之處,或是觀眾心領神會之時。但我想,其實他並沒有(也不用)一個文本。

(方梓亮)

8. 語言

某晚,我在臉書看到

江俊雅(Kitty Kong)轉載了一首取自西西《不是文字》”not written words”

裏,題為 《這不是詩 -- 仿馬格利特》「This Is Not

A Poem-After Magritte」的詩。

這不是詩

不是詩

是詩

詩

this is not a poem

not a poem

a poem

poem

馬格利特(Rene Magritte, 1898-1967)的一生,其實寫了很多文章和詩。他曾說,「繪畫呈現了我的思考。我很像詩人和作家,但我不是作家。我透過圖像思考,而非小說和詩歌。」

在他的一首短詩:「神秘並不是⋯⋯」

“Mystery is Not…” 他寫道:「神秘並不是現實的一種可能性。神秘必然需要,以便現實存在。」

在藝術學院畢業後,Kitty很快就投入另一個學科,栽進了文學的世界。我非常期待一個酷愛思考語言結構的女孩,如何發展她的一則一則如謎語般的圖像。

(江俊雅)

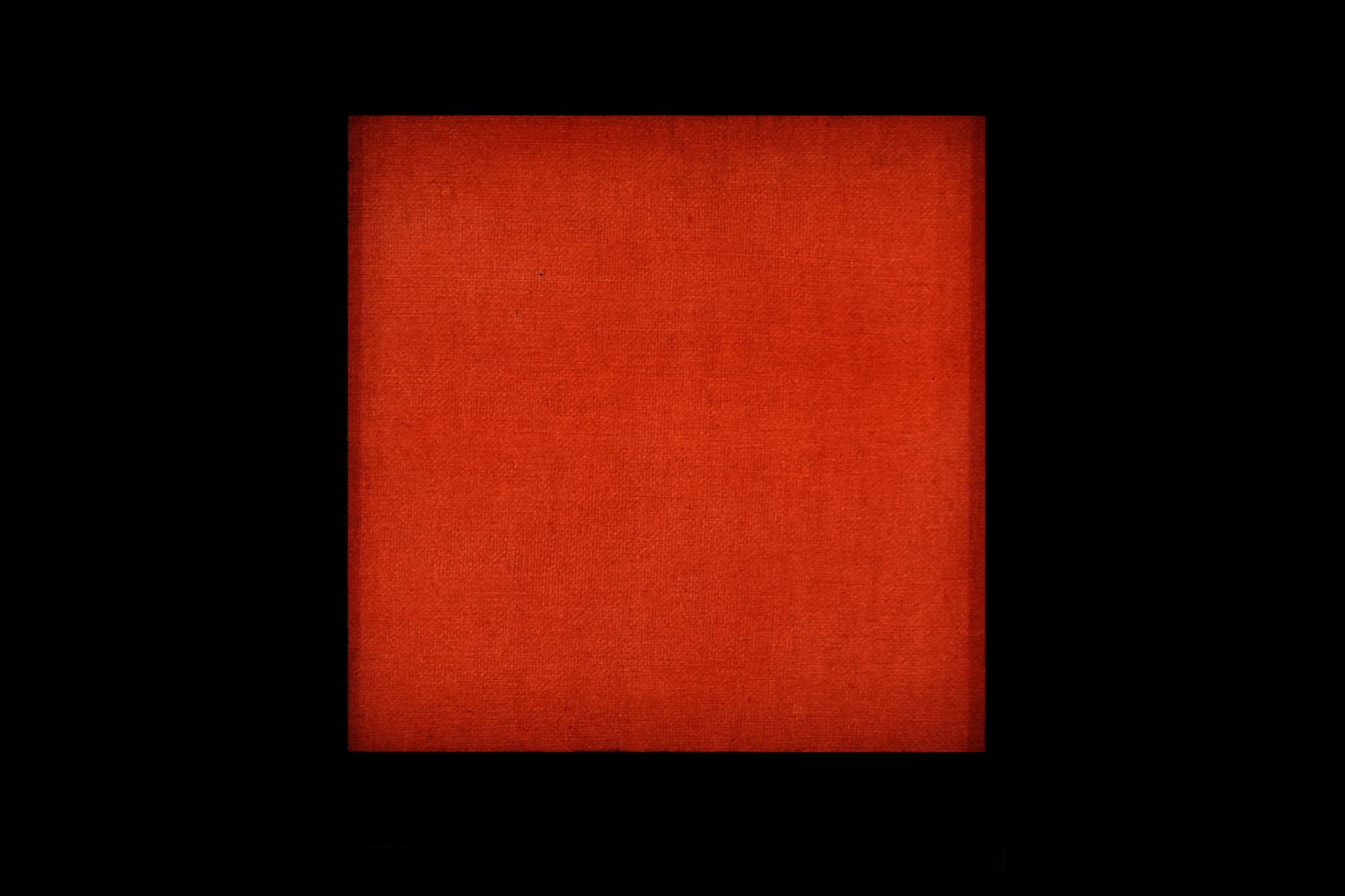

9. 抽象

最近我(Ivy Ma)在中平卓馬的書寫裏,看到關於如何只有拿掉了「知識」,才能獲得本質的想法。他論述尤金•阿杰特 (Eugene Atget, 1857-1927) 的作品,是如何在沒有創造任何影像的情況下,將世界以世界顯現。

我從兩年前開始,重新投入繪畫這件事。我發現,如果我要接近我心目中的繪畫,就是要好好的進行繪畫,好好的與面前的物料和布面對話。我把以往所謂概念化的思考視為雜質般掃走。繪畫的目的不在於圖像的創造。如是者,繪畫是能具體描述的行為,繪畫的結果,變成必然的抽象。

(Ivy Ma)