如果城市是圖紙,雙腳就是畫筆——訪「火花!城市行者日記」策展人黃志恆

專訪 | by 李卓謙 | 2019-03-20

每天乘相同的電梯下樓,向相同的看更點頭,沿著相同的路線走下相同的地鐵站,登上相同的列車,又見到相同的乘客,走進相同的辦公室,坐在相同的位置。然後漸漸發現,那一連串步行已經像程式一樣內置在你的體內,無需思考雙腳也會踏出腳步,恍一恍神,已經由一個地方抵達另一地方,甚至連途中見過甚麼也不記起,這種狀態,簡稱麻木。

以城市空間和步行作為策展方向的油街展覽「火花!城市行者日記」,意念源自保羅.奧斯特的小說〈玻璃之城〉,小說主人公昆恩為了偵查而展開跟蹤,隨著調查對象史堤曼走進錯縱複雜的紐約街頭,在日復一日看似漫無目的的漫遊裡,昆恩慢慢發現,史堤曼的步行路徑中隱藏了一個秘密訊息。城市、步行、觀察,三者構成了這次展覽,策展人黃志恆(Sara

Wong)既是藝術家,亦是園境設計師,創作大多圍繞空間與步行概念的她,這次更感興趣的是——人在甚麼狀態之下才會對身邊事物產生好奇?

步行作為觀察方式

與其說「步行」是主題,她覺得「觀察」才是,「步行只是一個觀察方法。」Sara說自己感興趣的研究大多跟步行有關,而當她構思這個展覽時,她想起了保羅.奧斯特的小說,一個她重讀很多遍、關於在城市裡跟蹤、遊走,同時改變身體狀態去配合偵查、融入城市的故事。她在意的是那「身體狀態」,「活在城市太久,我們對空間的好奇心是會慢慢磨滅的。」每天日復日由A點前往B點,我們很難再有新發現,「但如果步行中的某個細節改變了,開始時間、結束時間、步速、身體狀態,例如當日你很病,或者你洗了頭沒有吹乾就行,這些小小改動都會改變你對周圍空間的認知。」

小說中,昆恩為了24小時監視史堤曼而藏身後巷,他必須調節自己的食慾與睡眠時間,要攝取多少能量和睡多久才能最低限度地維持身體運作,後來他發明了一個方法,就是靠教堂鐘聲,每隔15分鐘打一個盹,慢慢他甚至連鐘聲和心跳聲都分辨不清,覺得自己好像成了城市的一部份。狀態改變了,連帶敏感度也會加強,那種敏感度不只指向外間,更指向自身。

「步行是一個發掘的過程,它跟有意識地去做空間設計很不同,它未必帶有功能意義。」Sara說,而她也覺得所謂意義,只是將來有一天有被利用、發展的可能,展場內亦展出一些城市研究項目,例如Melissa

Cate Christ和Susanne Trumpf的〈香港樓梯文獻庫〉,「有些研究放在今天未必有很特別的功能性,但或許將來會有意義,不過有時我會覺得,不帶功能意義去做一件事,會更過癮。」Sara對樓梯街研究感興趣正是因為它的代表性,「香港島房屋依山而建,所以很多XX臺、YY臺,如果你將這些房屋全拿走,你會看見它就是一個以樓梯連結不同平台的系統。這個研究正正捕捉到香港地形特色,它真的有代表性。」

Gordon Matta-Clark的作品〈實體所有權:不動產贗品,「雷格公園」(水泥地停車場),3165號街區,第155號拍品〉。

功能與美學的兩種思考模式

展覽結集八位藝術家,合共六組作品,有新有舊,由功能性至美學角度展示各種閱讀城市的可能性。那些展出的舊作,都曾在不同時候影響過Sara,包括Gordon

Matta-Clark的〈實體所有權:不動產贗品,「雷格公園」(水泥地停車場),3165號街區,第155號拍品〉(1974)或是Francis Alys的〈菲茨羅伊廣場,倫敦〉(2004)。「如何去閱讀城市作為一件藝術品,如果講ready-made(現成物),城市就真的是ready-made。」在這裡,城市不是一個場所,而是被展示的對象,藝術家抽取城市不同元素,拆解、分類、再重組,將我們以為熟悉的城市,以另一種形態展示出來。

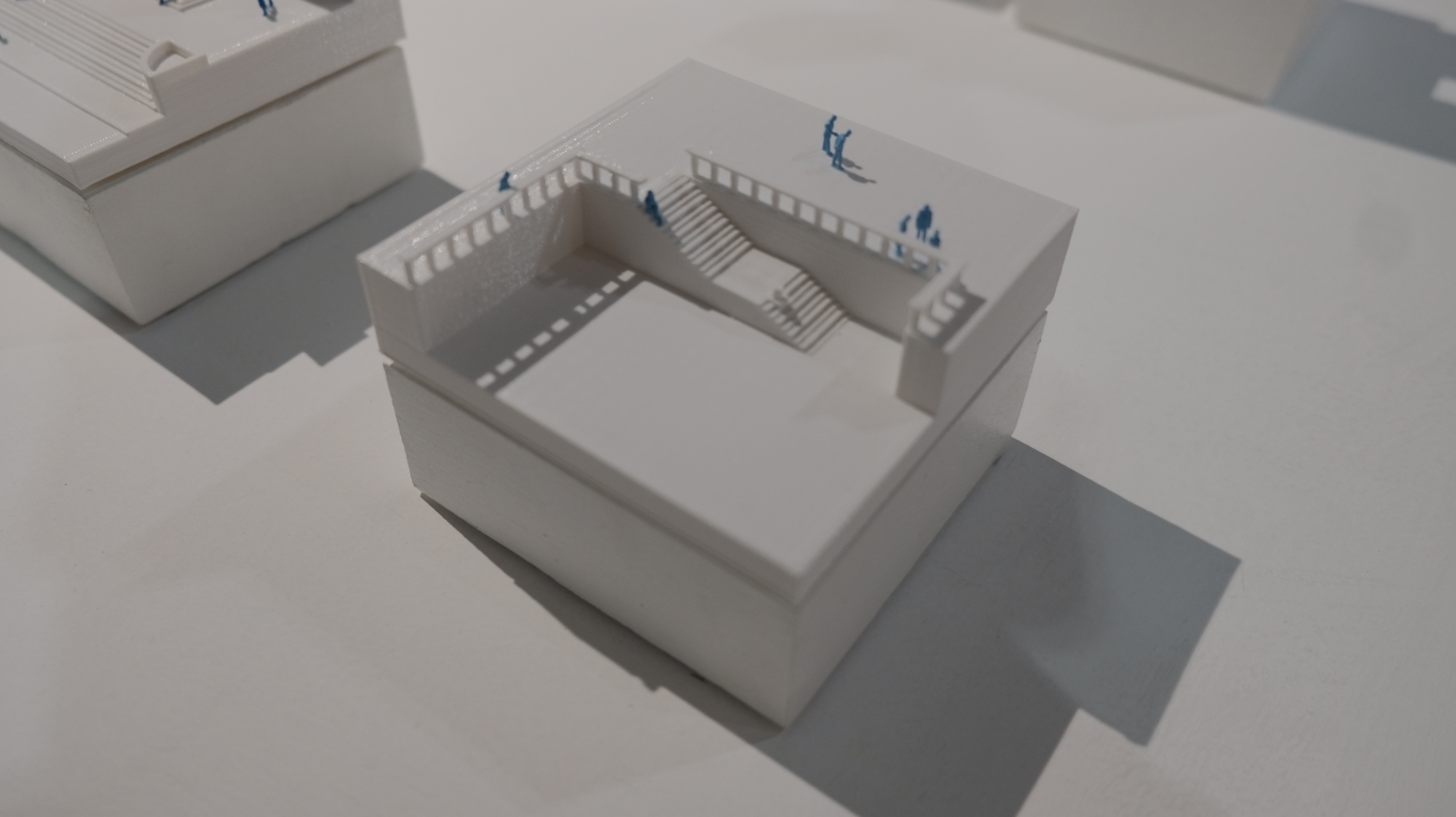

無論是林東鵬的〈《好奇匣.香港》之作客家鄉日記,第一至十頁〉還是Melissa與Susanne的〈香港樓梯文獻庫〉,都是透過抽取城市某些元素作展示,只是各自採取了截然不同的方式,「林東鵬的作品是概念性的,以artistic

approach將城市轉化成不同的影像、物件;Melissa則是以城市研究角度出發,將城市空間製作成模型、立面圖,再作分類比較。」

面對兩種思考模式,Sara在設計展覽空間時特別花了心思,她將展場劃分兩半,觀眾進入展場時,首先接觸的是Gordon

Matta-Clark、Melissa與Susanne等資料性重的檔案、文件、建築模型,同時展場地面設有斜度,觀眾一邊走上去時,能從不同水平觀看模型;繞到另一邊,則是林東鵬概念性的裝置,他將遊走城市時的所思所想製作成不同模型、影像,猶如一部不以文字書寫的日記,它既是城市的剪影,亦揭示藝術家私密的內心風景。

Melissa與Susanne的〈香港樓梯文獻庫〉,透過抽取城市某些元素作展示。

而在理性與感性的交界處,則有Fabian

Gutscher、吳佳儒與柳凱瑩(Kate Lau)三人的作品,三人是由Sara撮合,以檢視理性思維與詩意想像互相碰撞的一次嘗試。Fabian

Gutscher與吳佳儒的作品名為〈獨自同行〉,Fabian設計了一個「步行app」(Synchronisator),使用者能聽到世界各地其他使用者的步行節奏(的嗒聲),所以彼此既是孤獨,也是同行。「一個人步速快慢,其實跟城市結構有很大關係,甚麼時候停、甚麼時候行,例如寬闊的大街我們能走快點,狹窄的後巷我們會走慢點,只是我們平時不會留意那關聯。」Sara說,步速其實在告訴我們關於空間和結構的事。

Fabian與吳佳儒舉行了三次「散步」,用apps連結香港、瑞士、上海三地的人,邊走邊搜集沿途物件,這個行為跟〈玻璃之城〉中史堤曼的舉動也不謀而合。而Kate的作品〈某天我們一起各自走〉同樣利用了「獨自同行」的概念,她事前跟Fabian與佳儒走了四次,每次三人根據一個形容詞來選定各自的路線,沿途以攝影和文字記錄自己的思考,最後由Kate製成四本小書和一段錄像。Kate本職為園境師,習慣以功能角度思考城市空間,而Fabian與佳儒則著重表演性與親身體驗,Sara覺得將不同類型的人放在一起應該會很有趣。

Sara說,林東鵬的〈《好奇匣.香港》之作客家鄉日記,第一至十頁〉以artistic approach將城市轉化成不同的影像與物件。

城市「速度」的迷思

如果說城市是一張畫紙,步行就是畫筆,它可以是創造性的。當政府規劃新市鎮時,銳意用天橋來串連商場、屋苑,將行人推上二樓,製造一個個「無街之城」時,我們就更加要重談「友善步行城市」(walkable city)的價值。「當規劃城市的人,將城市運作的速率當作首要事項,很多時就會犧牲了使用者的可能性。」Sara說,使用者的需要不斷改變,也可以被捏造,有時候他們不會為意,「如果你去將軍澳問,可能有些人真的喜歡天橋,覺得方便,但我絕對覺得人車共用的空間,是重要的。」減慢車速來配合行人的速度,讓人可以在街上行,商鋪也可繼續營運,這才是友善步行的做法,「地面層才是開放空間,如果將所有購物活動、步行都搬上二樓,放在建築物內,空間與空間會因為那幅牆而少了很多交流,在地面因為沒有牆,鋪與鋪之間能有很多視覺上、甚至physical的交流,這才是我覺得友善步行值得和需要推動的原因。」