詩意能帶領藝術品走多遠?——看《監獄建築師》

早前去看曹斐為大館「度身訂造」的最新作品《監獄建築師》,雖是遲了點,但放眼網上除了宣傳並無太多實質討論,似乎現在來談一談,也為時未晚。《監獄建築師》是一部長達一小時的影片,內容圍繞一名監獄建築師和英殖時期詩人囚犯的跨時空對話。其特別之處在於,它像是另一個平行世界裡大館的「對倒」:片中建築師的要務是將美術館改建成監獄。而從建築師的內心獨白可見,她的願景是設計出一座能將囚犯泅渡到自由去的監獄。

自由——這是曹斐作品裡的永恆命題,也是最不容易處理的題旨之一。然而,若曹斐真要談論自由,要在此時此刻,在香港,要以「監獄建築師」的角度,要以接受前中區警署建築群大館的委託之名為之,那麼無論她願不願意,此舉也等同於隨之接受了一定重量的期望。這份自由,必需關係到監獄制度在後極權社會中於自由的意義,或大館的公權力所經歷的範式轉移,或最低限度、正如官方網站所述的「複雜的歷史嬗變」,尤其是「香港的殖民歷史」。這純粹是一位香港觀眾的合理期望,我無意亦無權干涉藝術家的創作自由。亦因為這種期望,《監獄建築師》予我之感猶如隔靴搔癢——作為功課固然完美,作為對自己和當世的交代卻缺乏真誠的好奇。

如果監獄的終點是自由

「監獄的價值,就是讓囚犯通過監獄的經歷,重獲自由。」片中建築師理想中的監獄,形同一股後座力:透過與外界隔絕的環境,監獄反而應讓囚犯能藉此建立起「強度」更高的精神。就像自我囚禁的藝術家謝德慶一樣,因經歷過空白孤獨的日子而更能「重建意志」。那麼循此理念,「監獄建築師」有了甚麼構思呢?她選擇設計讓囚犯能夠仰望星空的氣窗,因為看到星星以後,時空便「不再是懲罰的工具」;她亦希望在候審室裡安置一台電視機,播放囚犯過往人生中的重要片段。總的來說,監獄可以為囚犯帶來心靈上的平靜和內省性,儘管「不一定舒適」,人們亦會在一個孤立於社會的空間中「更深地體驗到某種生命經驗」。

儘管這些論述早已毫不新鮮,但其成功與否,則視乎這位虛構建築師能否解答兩個問題:一,由藝術館改建而成的監獄有何特別意義?除了讓囚犯在受審前回顧人生的設計以外,這個問題幾乎沒有得到任何討論。建築師的所思所想幾乎適用於任何監獄;二,設計監獄等於設計人,那麼,囚犯應被「設計」成怎樣的人?其中一個較為相關的橋段是這樣的:三個身穿白衣、臉塗白的人圍著囚犯打轉,讓人眩目,旁白說,「現代史的運動就是改造人的運動」。根據福柯在《規訓於秩序》裡所說,「一個建築物應該能改造人」,而這也是監獄的目的。它的出現標誌著刑罰的對象早就從肉體移至靈魂。監獄的作用不在於單純的懲罰,而在於紀律,在於改變,在於控制,在於讓囚犯「重新做人」。所以,若將監獄制度視為現代史的一部份,片中所說則極有道理,可是除了這輕描淡寫的一句,便再無下文。那些看得見星星的窗,以及她所參考1999年藝術家何雲昌將陽光餘暉折射入監獄的做法,除了勾勒出「絕望中仍有希望」的濫調,根本無法回應監獄的結構如何改造人——監獄內外的人。

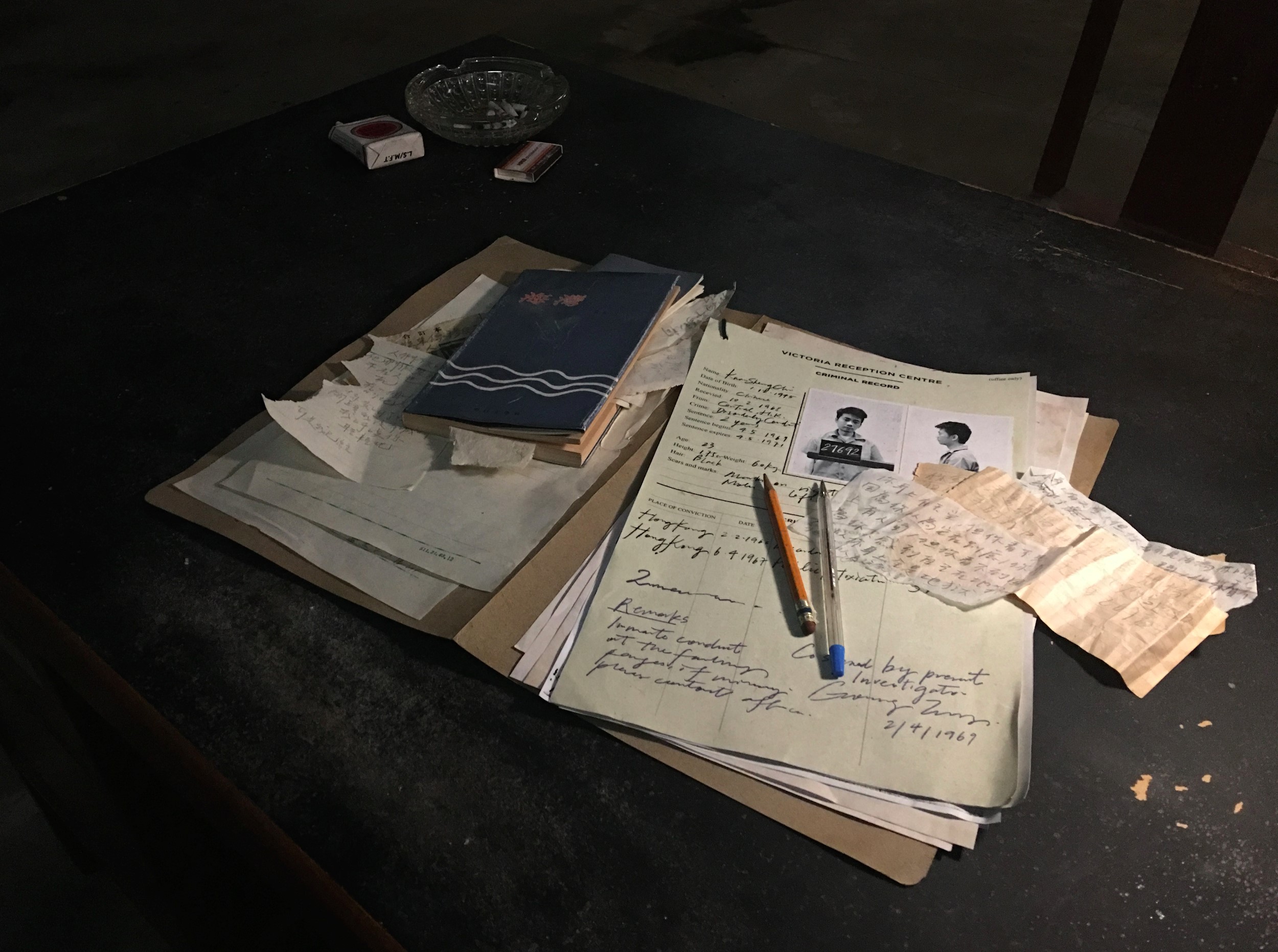

展覽亦展出了《監獄建築師》中的某些場景。圖中為詩人受審時所用的桌子,左邊是他的詩集《海邊》,右邊的紙條寫有一首詩:「你身上有天堂/但你看不到/因為你以為它在別處/你身上有人間/但你看不到/因為你感到自己在地獄/所以你身上全是地獄」

與之進行超時空對話的詩人囚犯,則是既悲觀又渴望光明。他認為即使真的死去,也只是「死上加死,不會增加痛苦」;但他在牢獄裡並沒有放棄寫詩,在建築師那場疑幻似虛的演講中,他因聽到那些為囚犯帶來光明的行為藝術及裝置動容得站起來大力拍掌。這種「絕望/希望」的二元對比不僅貫穿此一作品,也是曹斐其他作品如《誰的烏托邦》和COSPlayer的主要表達方式,例如將跳芭蕾舞(夢想實現/烏托邦)的工人和燈飾廠平日的流水線工序(反烏托邦)並列,例如將角色扮演的年輕人(虛擬現實)放置在重工業區裡(現實)。正如中國藝術雜誌《燃點》的評論人王浩之在點評曹斐的其他作品時所說,「弱勢的華裔移民在一片叫作唐人街的懸浮孤地困苦營生或許是一個令人感到陌生而又顯然的全球性現實,但我們該通過何種途徑敍述這個現實,一次揭示其原因和方法,而非僅僅是將一切擺放在觀眾面前呢?」藝術和文學在這一層的道理同樣,我們並不介意重複概念,但介意重複故事。撇去「當代藝術」這個防護罩,這件作品到底能否承受現實的衝擊與質問?若以流行文化的片段入題,作簡單的連結,卻不賦予它們新的意義——例如以《監獄風雲》中周潤發逃離監獄並跳海的片段作結,例如在影片中途插播貓王在電影Jailhouse Rock中所唱的Young and Beautiful,鏡頭拍著肖像裡年輕貌美的伊麗莎白二世——這和將所有與監獄有關的片段剪貼成蒙太奇有甚麼分別?拍著建築師在自己小小的單位裡尋思,然後補上一句「說到底我們都是生活的囚徒」,到底展示了甚麼?

「美學化」的社會功用

本來,生於一個有政治犯的年代,已讓人更難純粹以觀賞藝術的心情去看待「監獄」這個權力機關。而缺乏批判性或新意義這窘境,則讓作品變得更難以下嚥。其最有效的結果,就是透過關本良的美術指導和曹斐的盎然詩意,將「監獄」的概念推展至一個更廣義上的概念,並將之美學化(aestheticize);而根據藝術批評家葛羅伊斯(Boris Groys)的辯駁,美學化是革命性改變的前哨,其力量不容輕視。他先區分了設計美學化(design aestheticization)和藝術美學化(artistic aestheticization),指出前者是企圖改善現狀的,令事物使用起來更為有效,而後者則是「接受現狀」的,將之視為失調或失敗的——「當代藝術之所以將我們的當代性放進美術館,正是因為它不相信我們現有的生存條件的穩定性」(''Contemporary art puts our contemporaneity into art museums because it does not believe in the stability of the present conditions of our existence''),視之為不可救藥。所以,大規模的藝術美學化更可能將我們導向顛覆性的政治活動。可是,《監獄建築師》令我不禁想,這一類作品在接受現狀以後,真有繼續一往無前嗎?還是就這樣,在一個月後,又凍結在所有人的回憶裡?抑或是,我們根本無法對當代藝術作這樣的要求,而必須滿足於它多時僅止於浪漫的探索?