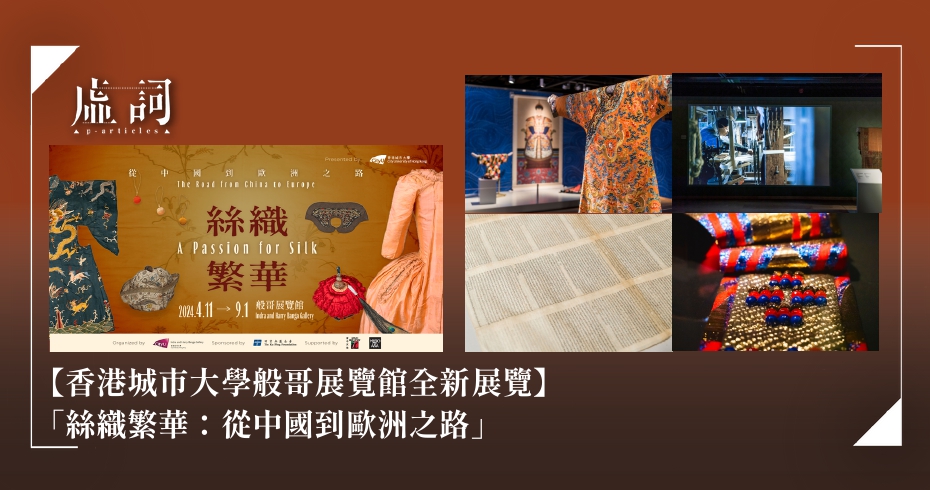

【香港城市大學般哥展覽館全新展覽】重組絲絲足跡——「絲織繁華:從中國到歐洲之路」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-28

香港城市大學般哥展覽館從今年4月起,舉行展覽「絲織繁華:從中國到歐洲之路」,讓觀眾深入絲綢的歷史,剖析絲綢如何在過往數世紀連結東西方,成為國際交流的媒介。

繼於《琥珀:波羅的海黃金》(2022)探索琥珀從古到今的藝術軌跡,藝術史學家范懿莎博士(Dr Isabelle Frank)從另一獨特材質——絲綢著手,與團隊策劃展覽,探究絲綢兩千年來對全球文化、經濟及技術的影響。展覽一共分為七個區域,透過來自中國、印度、法國及義大利約150件珍貴文物,包括來自賀祈思先生(Chris Hall)珍藏的中國紡織品,讓觀眾穿越時空,一覽絲綢自中國傳入歐洲,及後去而復返的重要足跡。

製絲技藝於中國可謂源遠流長,最早可追溯至公元前8500年,而到西周時期,技術更開始成熟,工匠已能編織、製作出多彩的絲綢,價值非常。在陸續的發展與演變下,精巧而複雜的絲綢成為王公貴族的象徵之餘,亦見證古代中國與不同地域的文化交流,如漢族自遊牧民族習得黃金編織藝術後,應用在製絲工藝上,創作出令歐洲統治者趨之若鶩的金色衣裳。展區「緊貼潮流」更向觀眾示範中國宮廷裡千變萬化的絲織時尚:從華貴長袍,再到各式披領、小袋、帽子和鞋子,必不可少的絲綢元素,使人耳目一新。

朝服(皇室龍袍)

展區四:緊貼潮流

除了充分展示中國歷朝歷代的製絲技術演化,展覽更還原絲綢如何藉由移民、貿易,甚或工業間諜等不同渠道,足跡遍及埃及、波斯、希臘和羅馬帝國,逐漸在世界傳播。而在十七到十九世紀末的歐洲,絲織產業則一直由法國主導,並以革新的技術實現絲織業機械化,加上變化無窮的設計風格,使織品煥發另一重色彩,引領歐洲其他地區的潮流。

展區六:法國遙遙領先

踏入二十世紀,歐洲貴族及中國王朝已然沒落,絲綢卻並未隨之失去眾人的注視,在中國和法國,政府都致力發展絲綢業,著重絲綢業現代化與保育傳統工藝的平衡,延續屬於它的繁華。而影片《最後一位手動雅卡爾織布機大師:私密視覺》,或更令觀眾體會到傳統工藝與新時代碰撞後,所併發的火花。

最後一位手動雅卡爾織布機大師:私密視覺

亞洲首展——教宗若望保祿二世《教宗長袍》

是次展覽的另一焦點為教宗若望保祿二世《教宗長袍》(世上第四件複製品),屬亞洲首展。1999年12月24日的子夜彌撒結束時,教宗若望保祿二世身穿此祭披步入聖伯多祿大殿的聖門迎接千禧年。觀眾可仔細觀察設計師Stefano Zanella是如何運用藍、紅、金色(基督宗教傳統用色),參考重複拱廊(ad arcatelle)所編織的圖案,象徵教宗為千禧年打開金門,將中世紀裝飾和現代元素匯聚於祭披之上。

《教宗長袍》

紅色絲綢,並織入藍色及金色盧勒克斯金屬細線

展覽詳情

「絲織繁華:從中國到歐洲之路」

展期:2024 年 4 月 11 日至 2024 年 9 月 1 日

開放時間:上午 10 時至下午 7 時 (逢星期一閉館)

地點::般哥展覽館

香港九龍達之路香港城市大學劉鳴煒學術樓18樓

*費用全免,請透過網上預約登記:https://www.cityu.edu.hk/bg