SEARCH RESULTS FOR "歷史"

來吧,來認識「周遭」: 牛津非常短講套書《二十一世紀的環境課》

書序 | by 洪廣冀 | 2025-07-14

洪廣冀為牛津非常短講套書《21世紀的環境課》撰寫總引言,認為書作以簡潔而深入的方式,探討環境的多面向議題,從自然生態到人類文明,揭示「環境」從背景概念演變為與生命緊密相連的「周遭」的歷史脈絡。不僅提供入門知識,書作更能啟發讀者反思環境與人類的共生關係,思考如何面對當代環境挑戰,珍惜與其相依的親密聯繫。

「怪異」背後的意義:讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》

書評 | by 邱常婷 | 2025-07-01

邱常婷讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》,指出物怪是「非常」的存在,源於人類對未知的恐懼與想像,根植於集體無意識或文化積澱的「常」被打破。這些看似怪誕的故事,實則承載著深層的文化密碼、社會慾望與歷史脈絡,是古人理解世界、傳遞知識的方法,甚至成為上位者政治操控的媒介。

【新書】《拾荒的人 - 香港拾荒者勞動紀實》書摘——〈拾荒者的工作倫理反思〉

書序 | by 鄧永謙, 李慧筠, 潘曉彤 | 2025-06-30

鄧永謙、李慧筠及潘曉彤近日出版新書《拾荒的人 - 香港拾荒者勞動紀實》,指出很多人會將本地拾荒的問題歸咎於長者貧窮和福利問題。然而,若果我們嘗試跳出貧窮以外的狀況去看,便會發現拾荒在工作性質屬於自雇類別的群體,沒有人會提供勞工保障的。拾荒者工作環境差、高勞動性和長工時的工作,更會被社區四周的環境因素影響,對他們的身體、財產、尊嚴造成嚴重影響。

英國國家美術館拒政治化解讀畫作 近年藝術品解說有政治立場 你又點睇?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-05

英國國家美術館(National Gallery)早前完成展品重整,沒有跟隨其他博物館的行為,拒絕在畫作解說中加入奴隸制度、殖民主義等歷史議題的字眼,強調這是為提升公眾的藝術欣賞體驗。館長Sir Gabriele Finaldi表示:「這是對館藏、畫家以及偉大歐洲傳統的一次慶祝。某程度上,這種做法略顯老派。」他強調,觀賞藝術應是一種審美體驗,雖然也具備教育與社會意義,但不應以政治為中心。

葉靈鳳120歲!上海舉辦紀念大展 珍藏藏書票曝光 葉中敏:誠意十足

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-04

今年是葉靈鳳誕辰120周年暨逝世50周年,葉靈鳳回到上海!上海市作家協會聯合巴金故居及巴金圖書館共同舉辦「回歸上海:葉靈鳳先生誕辰120周年紀念展」,展示了葉靈鳳的創作成果、編輯成就及其珍藏的藏書票,是首個葉靈鳳大型展覽。葉靈鳳之女葉中敏女士接受「虛詞」訪問時指展覽誠意十足,並表示「上海記憶」部分,展出了葉靈鳳早年在上海的工作生活足跡、作品等,都使她有深刻的感觸。

集英社重啟 《世界的歷史》《JoJo》荒木飛呂彦有份參與!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-17

日本集英社在2024年時,為慶祝創業100週年,決定重啟經典叢書系列——《世界的歷史》,當中邀請16位當紅漫畫家,重新繪製封面與插圖,演繹歷史上的重要人物。當中最受矚目的,莫過於邀請了日本漫畫界的傳奇人物、《JoJo的奇妙冒險》的荒木飛呂彦,集英社亦邀請了當紅作漫畫家《SPY×FAMILY間諜家家酒》 遠藤達哉負責繪畫「邱吉爾與希特勒篇」、《戰國英雄》原泰久負責古埃及重要法老之一「拉美西斯二世篇」、《我的英雄學院》 堀越耕平的「凱薩大帝與埃及艷后篇」等,其陣容可謂相當豪華。

葛亮 《靈隱》讀後 ── 疫後和時代變異之際的一封情書

書評 | by 克琹 | 2025-05-08

克琹讀畢葛亮小說《靈隱》,認為葛亮以精湛的文筆,將香港「弒妻案」、SARS與疫情等真實「現象」融入故事當,更以三段鏡像構築小說結構,令整本小說宛如一封寫給疫後倖存者的深情「情書」。小說的故事精彩,甚有許多值得思考玩味再三的句子,一如既往地交織飲食文化、語言變革與人性幽微。

《粗獷派建築師》:由斷裂的敘事結構到現代性與大屠殺

影評 | by 姚金佑 | 2025-04-01

姚金佑傳來影評。他表示《粗獷派建築師》分為三個章節,觀畢後對於第二章與第三章之間的滑坡,以至電影的結束略為突兀而感到茫然。姚金佑相信這樣的結構安排,旨在突顯「歷史傷痛的輪回」,並以突兀之感給觀眾一巴耳光,提醒觀眾那段悲痛的歷史。姚金佑續指,這樣獨特的結構所相應的,其實是電影所帶出對現代性的批判。

最深情語最溫文:癡絕的精衛

其他 | by 陳國球 | 2025-03-12

汪精衛作為歷史上備受爭議,陳國球在其詩詞中看到他最深情、最癡絕的一面。汪棈衛以「新亭淚」寄寓國事憂思,以「風帆無情」抒發與妻子陳璧君的離別之痛,字裡行間都流淌著其對時代變遷的感慨與對命運的叩問。令陳國球認為文學上的汪精衛比歷史上的汪精衛,更動人,形容他是「癡絕的精衛」。

【新光戲院懷緬圖輯】53年歷史新光戲院正式結業熄燈儀式 引大批市民打卡留念 粵劇演員夏蕙姨亦前來送別(附新光戲院熄燈儀式照)

其他 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-05

擁53年歷史的新光戲院於昨晚(3日)迎來正式結業,使大批市民到訪並為其告別。新光戲院告別演出《小平你好》戲票,亦成為戲迷珍貴回憶。新光戲院自1972年開業以來一直是粵劇表演的殿堂,更是承載了半世紀香港文化記憶的象徵。然而,隨著2025年3月3日的最後一場演出落幕,這座擁有53年歷史的戲院正式熄燈,結束了它輝煌而充滿人情味的篇章。

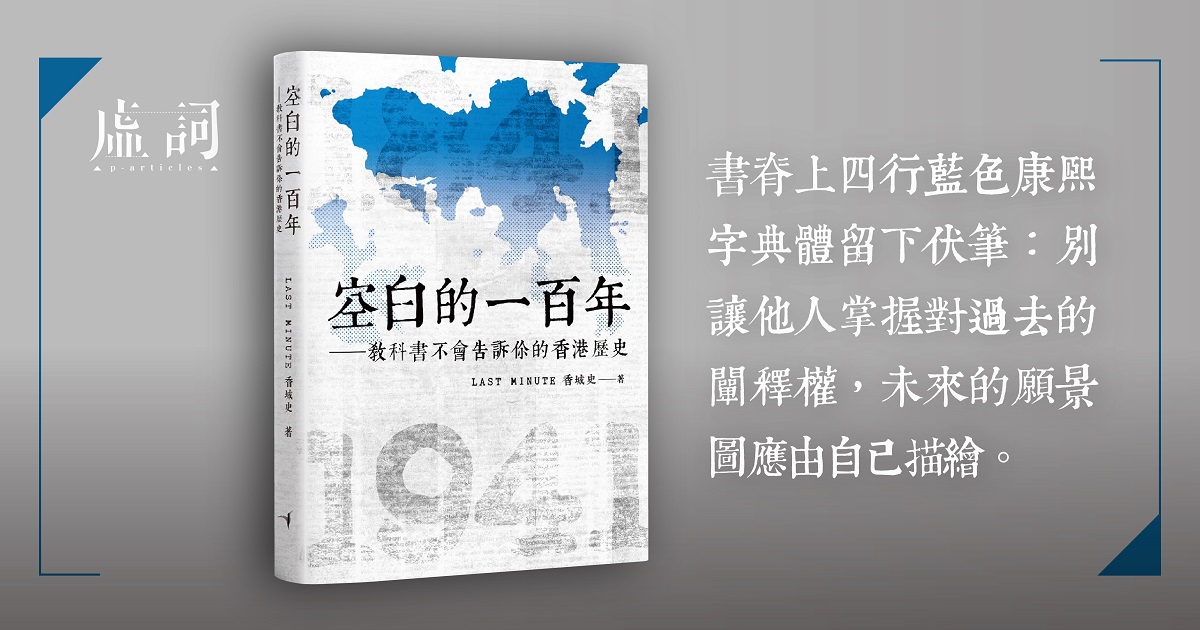

電視作者論:香港歷史與身分的季劇集啟蒙

理論 | by 李照興 | 2025-02-12

李照興認為,70 至 80 年代的香港中學生,遠遠沒有對香港近代歷史有系統性認知。有關自己城市的歷史,都籠統地被併進中國近代史之中,往往一筆帶過。去除帝制建立民國之後,不僅沒有詳細講述以後的二次大戰和香港的日佔時代,國共內戰到中華人民共和國的建立過程,就像一片空白(這段歷史在左派學校固然會有較詳細講述),更遑論其後 50 年代至 60 年代更為切身的中國大陸逃港潮,以至這一波移居香港的浪潮是如何影響二十年後的香港。50 年代至 80 年代的香港當代史,於大部分十多歲的孩子看來,差不多連官方說法都沒有。因此 80 年代社會上出現的一應政治事件,從中英談判到香港未來探索,李照興覺得那一代市民都缺乏整體脈絡來理解。有的,更多只是靠家庭長輩零碎口述的「走難」故事。

【新書】《文學.老屋.好料理》序〈美食美文,在歷史中相輝映 ──從日本料亭到華文文學中心〉

書評 | by 封德屏 | 2024-11-25

封德屏為新經典文化11月新書《文學.老屋.好料理》寫序,談及台灣一九五〇至一九七〇年代的作家,尤其是女作家,大多會在家裡宴客。飯後喝茶聊天,交換創作、養兒育女心得,興致好的甚至來上四圈麻將。封德屏說自己在餐會中聽他們憶往思昔,臧否人事,談文論藝,成為他日後編輯台上寶貴的素材。二〇一一年,台北市文化局委託封德屏帶領《文訊》專業團隊,負責經營紀州庵文學森林。承接歷史任務的她想借助實體空間進行文學展演與推廣的跨界實踐。但苦於沒有經驗,定位與特色頗費思量。早年前輩作家的美食豐盈了她的心與胃。她忽然靈光閃現,想到作家美食:可以透過美食講不同作家的美好故事,喚醒美食靈魂的第四覺「思覺」,有美食之「思」入菜的「作家私房菜」於焉誕生。作家私房菜每逢有新作發表,一如作家的新書發表會,總是聚焦吸睛。藝文界、美食界、作家親友、媒體朋友…齊聚一堂。作者登台顧盼生姿,作品呈現原汁原味,嚐美食、聽故事、聊心得,盛況空前!作家私房菜由作家本人執筆,細說從頭,如數家珍,美食、美文交會,相互輝映。

2024諾貝爾文學獎小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-17

2024年的諾貝爾文學獎得主為韓國作家韓江,是首位獲頒該獎項的韓國作家和亞洲女性作家。瑞典學院讚揚韓江「以激烈的詩意散文,直面歷史創傷,揭示人類生命的脆弱性。」在公布結果之前的媒體報導及博彩榜預測,都認為殘雪與村上春樹是今年獲獎的熱門人選,韓江爆冷得獎,可謂出乎意料。虛詞編輯部為此組成小輯,收錄數篇討論文章。虛詞編輯部整理韓江的文學進路,簡單介紹韓江作品從根源的層面上隊生活的悲苦和創傷的回望,並呈現她理解政治運動、創傷以及寫作三者的關係;印卡翻譯Àlex Vicente在EL PAÍS發布的文章〈獲得諾貝爾文學獎成為詛咒〉。文中講述,對於一些獲獎者諾貝爾文學獎是一種詛咒,認為得獎者獲得最高認可後便停止了自己專業上的精進,或因其壓力而失去了寫作的天賦。亦有人因為得獎而被曝光在公眾的視野之下,摧毀了自己的私生活;洛楓則從村上春樹再次與諾獎失之交臂一事出發,認為村上並不會獲得諾貝爾獎,既因其創作高峰已過,也因為他的書寫對諾獎的意識形態和權力機制而言並不討喜,認為精明的讀者應該跳出獎項的結果框架;韓麗珠憶第一次讀《素食者》時的驚詫,認為韓江的小說或是女性敘事聲音的極致,而所謂的女性敘事,是從陰性的角度,映照世界的誠實之音。她指出,《素食者》是關於反抗的故事,而且深信個人的力量。儘管是悲劇,但並不恐怖,魔幻的敘事方式,令讀者得以和小說世界拉開距離。但以光州事件和真實人物為藍本寫成的《少年來了》則令人無處可逃。

【2024諾貝爾文學獎】韓國小說家韓江獲獎:「不論所處的環境充斥著多少暴力,我們永遠都能做些什麼。」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-12

瑞典學院在今晚公布,2024年的諾貝爾文學獎得主為韓國作家韓江。瑞典學院讚揚韓江「以她那激烈的詩意散文,直面歷史創傷,揭示人類生命的脆弱性。」(for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.)諾貝爾委員會說,韓江面對歷史創傷和無形的規則,在每部作品中揭露人類生命的脆弱。她對肉體與靈魂、生者與死者之間的關係有獨特認知,並以其詩意和實驗性風格成為當代散文的創新者。有「次世代韓國文學旗手」之稱的韓江,1970年11月生於光州,1993年畢業於韓國名校延世大學的國文學系,現任韓國藝術大學文藝創作系教授。韓江獲得大獎後曾在訪談中說自己是作家,兒子和女兒也是作家,這些成就都歸功於愛人。她更稱丈夫洪榮熙為「作家製造家」。他評價妻子是「每一個句子都使出了渾身解數,對自己異常嚴格,具有驚異文學銳角、激烈文學追求的人。」 韓江作為當代韓國文壇最具國際影響力的作家之一,其作品從更為根源的層面上回望生活的悲苦和創傷,筆墨執著地袒護傷痕,充滿探索的力量。在韓江的最新著作《少年來了》,從15歲的少年「東浩」出發,以韓國的「光州事件」為主題。從個體的生存處境到大議題的書寫,韓江她認為,如果不先深入挖掘這些黑暗醜陋面,最終可能一輩子都寫不出陽光正面的小說,於是決定以自己的方式,提筆寫下這個故事。韓江自言她不是那種會現身在政治場合的人,她偏好透過寫作的方式將思想付諸行動,而寫作本身就是一種政治行為。在要求朴槿惠下台的示威活動中,韓江首次走入人群。她表示,「不論所處的環境充斥著多少暴力,我們永遠都能做些什麼。」

【新書】《汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌.歷史.記憶》序〈記憶戰爭〉

書序 | by 楊治宜 | 2024-09-23

汪精衛作為現代中國政治和文學中最具爭議性的人物之一,詩人與政治人物,愛國者或叛國賊,但其故事從未被妥善地講述過,甚至現時中國禁止任何關於戰時合作政權的學術研究,以汪精衛為最。在《汪精衛與中國的黑暗時代》中,作者楊治宜認為汪精衛的抒情詩在建構他的政治身分上扮演了核心角色,而且深刻影響了大眾對他的身後記憶。她援引中國大陸、臺灣、日本、美國、法國與德國的檔案,以及回憶錄、歷史期刊、報紙、訪談與其他學術作品,嘗試以批判的角度與客觀立場,來探究汪精衛政治、文學與個人生活的傳記。

知名科幻小說家Ted Chiang論證「AI無法創造藝術」 ——因我們堅持述說自身歷史,故事才不會成為重複產物 同場加映卡爾維諾

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-20

Ted Chiang在《The New Yorker》上論證AI無法創造藝術,因為藝術是選擇的過程,涉及創作者的獨特歷史經驗。他指出,AI生成內容基於大數據,缺乏選擇的過程,且試圖消除創作中的乏味辛勞。這導致生成內容去人性化,降低人們對文本的期望。意大利作家卡爾維諾則認為,文學需要具體的歷史個體來產生詩意,而AI的創作無法真正體現這一點。透過 Ted Chiang的觀點,我們反思未來人類與AI的對話權——因我們堅持述說自身歷史,故事才不會成為重複產物。

永遠與現實對話:杜正勝從人生歷程談向歷史及《中國是怎麼形成的》

專訪 | by 吳雅婷, 劉靜貞 | 2024-06-30

曾擔任故宮博物院院長、教育部長,幾度立於文教政策浪頭上的杜正勝,今年出版的新作《中國是怎麼形成的:大歷史的速寫》就展現出他如何融匯對於中國史的認識,並充分體現了現階段對於中國史的態度與想法。也讓我們看到,一位學者為學,如何從議題的選擇轉而藉由角度與方法,來重新反思原先的歷史認識。問起這本書的寫作緣起和構思過程,以及寫作中有什麼困難不易處?杜正勝表示:「寫這本書的過程,坦白講,沒有困難。」

香港文化界連串版權風波 到底發生甚麼事?從中如何思考版權問題?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-21

近日香港文化界發生連串的版權風波,先是中大中文系畢業生創作文集《吐露滋蘭》的作者授權問題,後有導演徐克的《上海之夜》4K修復版於康城首映,卻收到導演楊凡發出的律師信,重申擁有原創故事版權。而事件持續至今的,有香港攝記泰斗陳橋攝影集的出版風波,雙方仍在拉鋸,有待披露更多證據;香港文學舘的「南來作家手迹遺物展」被指展板圖片侵犯香港文學重要研究者小思(盧瑋鑾教授)的版權,舘方修正的處理手法仍惹不滿。 這一連串的版權事件恰是契機,讓我們再去了解更多出版和著作權的問題,更尊重創作者的作品和意念。以下在概述以上事件後,再請香港著名作家及評論人朗天,以及香港藝術家及策展人黃嘉瀛,解說近日事件,也談他們對於侵權、版權糾紛的見聞和想法,藉此思考版權不同的可能性。

陳橋攝影集《鏡頭下的歷史》出版風波整理(更新至2024.0518)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-20

去月6日英女王榮譽獎章受勳人、香港首代華人攝影記者陳橋逝世,享年 96 歲。陳橋攝記生涯長達 30 年,見證香港多個重要時刻,如中國難民湧港、六七暴動、越南船民、中英談判,後於2006年在溫哥華出版《鏡頭下的歷史——陳橋三十載新聞圖片錄》。其長女陳麗娟於安息禮公開談及父親多年來鬱鬱不快的往事:網台「城寨」、上書局創辦人劉細良未經授權於2017年「再版」父親的攝影集《鏡頭下的歷史》,劉細良後來發出自辯影片否認指控,由此引起一連串爭辯,在「消失的檔案」專頁加入戰團後,相關人士如前記協主席岑倚蘭、紀錄片《消失的檔案》導演羅恩惠等人相繼舉出證辭。鑒於事件為引發文化界熱議,亦是近年文化界一大版權風波,以下整理爭議的來龍去脈及幾個關鍵點,並非意圖對於整個爭議作出完整評價,只為盡可能讓大眾有更多探討著作權的空間,對事件有正面的推動效應。

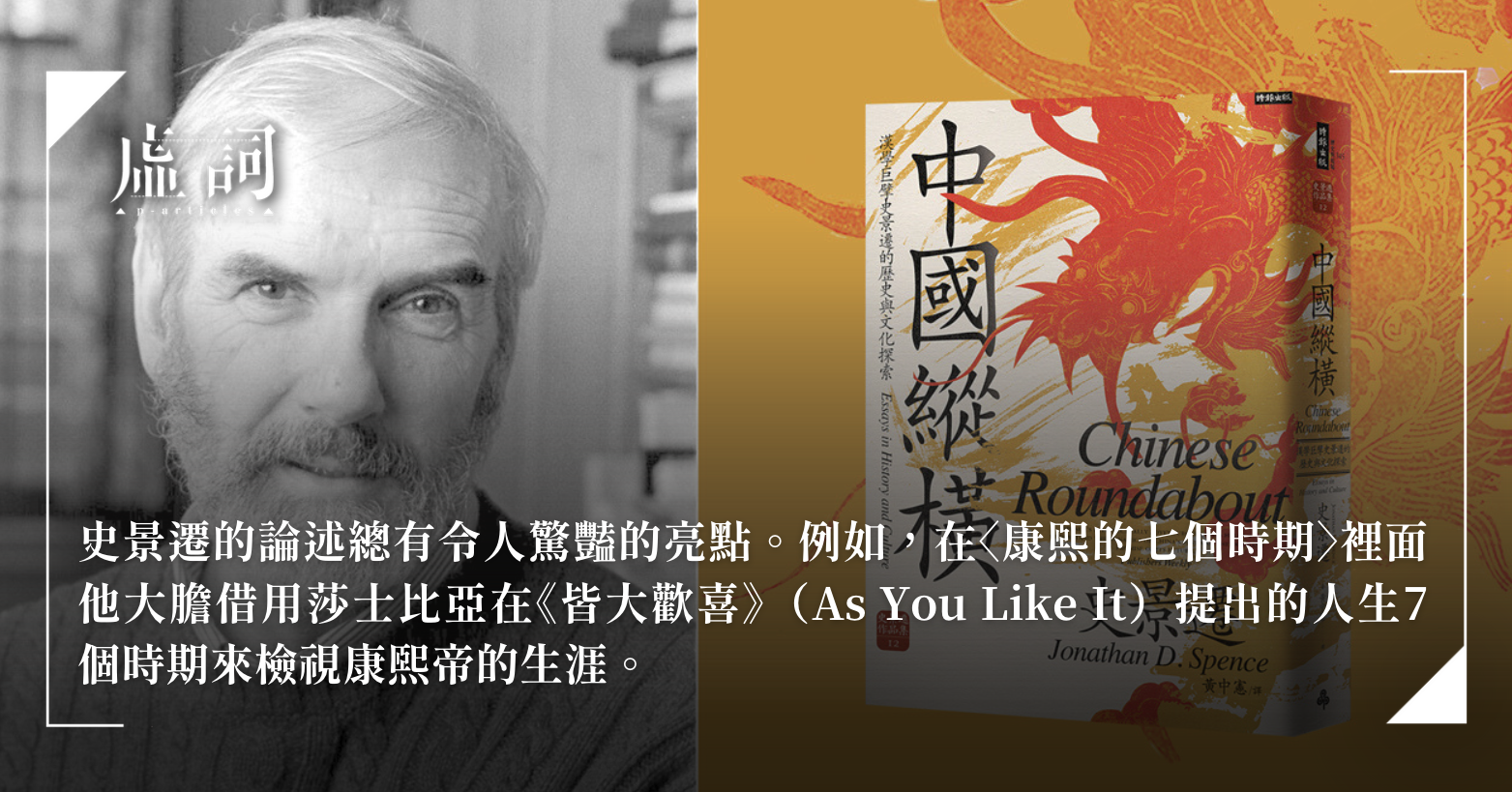

台灣欠缺的那本史景遷:《中國縱橫》

書評 | by 陳榮彬 | 2024-03-18

臺北絲路出版社於1993年出版了一本翻譯書《知識份子與中國革命》(The Gate of Heavenly Peace : The Chinese and Their Revolution, 1895-1980),作者叫做「史班斯」,譯者為張連康——沒錯,這位「史班斯」就是後來在中文學術界大名鼎鼎的耶魯大學漢學家史景遷(Jonathan Spence),他的作品也就此踏上在中文世界的旅程。

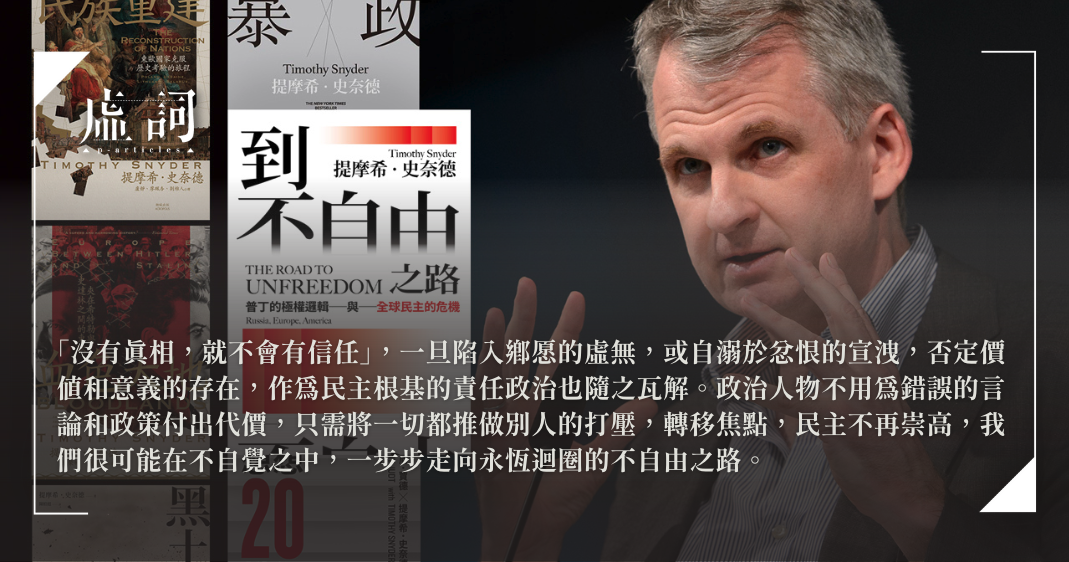

與史俱進的歷史學家:評提摩希.史奈德(Timothy Snyder)《到不自由之路》

書評 | by 翁稷安 | 2024-03-04

翁稷安讀提摩希.史奈德的新作《到不自由之路:普丁的極權邏輯與全球民主的危機》,總是忍不住想起昆德拉的「永劫回歸」。書中討論普丁如何打造俄羅斯的極權統制,進而影響世界的著作裡,史奈德從宏觀的視角提出兩個左右當代政治的虛構幻象:「線性必然政治」和「永恆迴圈政治」,來解釋民主在今日世界的挫敗。他認為前往不自由之路已然展開,需要每個人排除雜訊,謙卑而真誠的面對歷史,重新肯定真相的追尋和價值的建立,才有機會懸崖勒馬,替未來的人們在史冊上寫下美好的轉折。

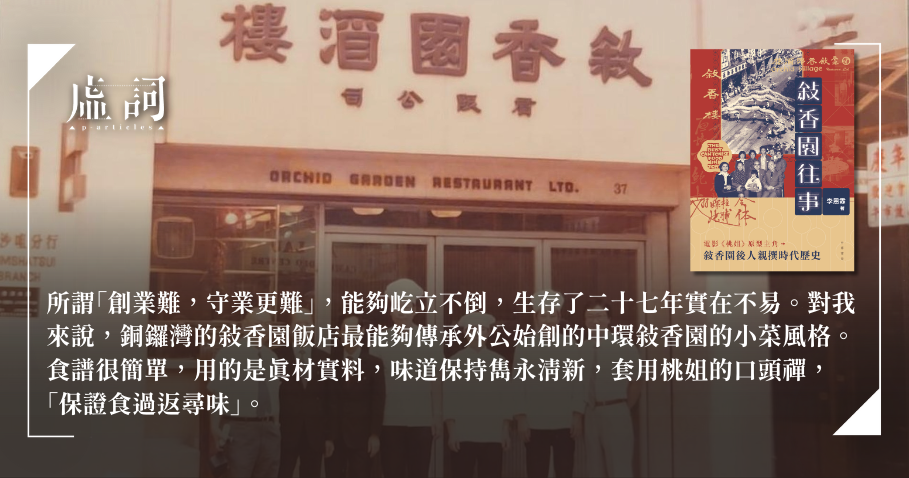

【新書】《敘香園往事》〈敘香園飯店——銅鑼灣(1962年–1987年)〉

散文 | by 李恩霖 | 2024-02-05

香港百年餐飲業歷史,少不了一筆寫敍香園。第一間創辦於1926年,屹立於中環德輔道中,是街頭熙來攘往的一抹風景。敍香園先後開辦五間分店,分別位於中環、銅鑼灣、油麻地、尖沙咀和灣仔,是著名的粵菜餐館。敍香園家族後人李恩霖(Roger),透過多年資料篩選及整理,以口述歷史的方式寫成半自傳式的家族及餐廳故事,平實記錄背後卻有一份動人的溫情。

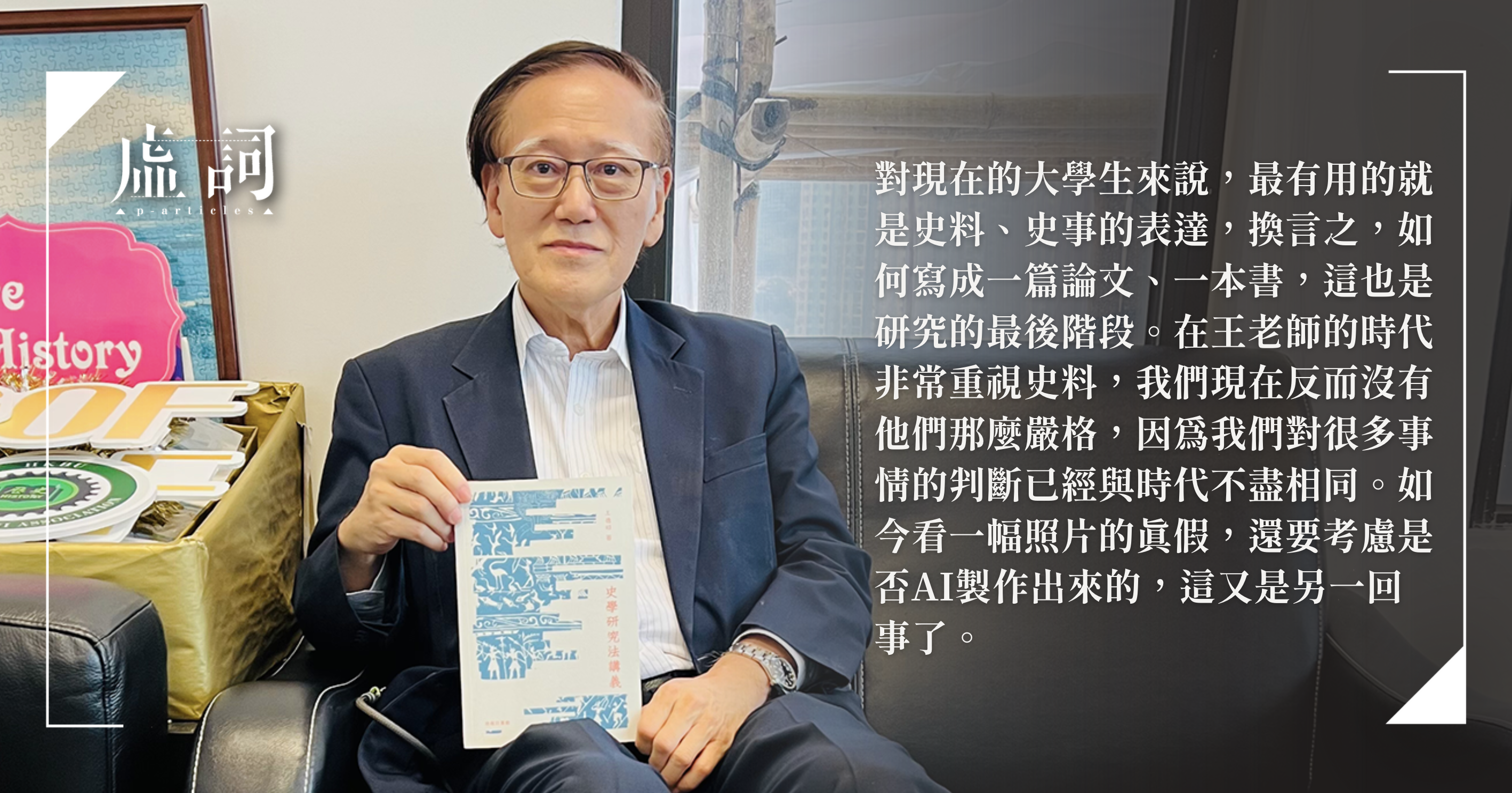

【新書】《史學研究法講義》周佳榮訪問稿

專訪 | by 韓心雨、巫如雯 | 2024-01-12

早前商務印書館新出版歷史學家王德昭先生從未匯集成冊的《史學研究法講義》,由王德昭的學生、同為歷史學家的周佳榮教授將舊手稿整理成書,內容包括史學與史學方法、史料的蒐集,史料的本身鑒定、史料的內容鑒定、史事的綜合、史事的表達幾部分。成書過程複雜,耗時也近十年,所以韓心雨和巫如雯與周佳榮教授特別圍繞此書作了一個筆錄對談。

台灣歷史最悠久、創刊69年 文學月刊《幼獅文藝》宣佈於年底停刊

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-24

台灣歷史最悠久、創刊69年的文學月刊《幼獅文藝》,今日宣佈將於2023年12月發行後停刊,消息由幼獅文化公司總經理洪明輝署名公告。

潘氏歷史人物劇場 柳如是的才與情

劇評 | by 黃子翔 | 2023-10-16

今年起擔當香港話劇團藝術總監的潘惠森,黃子翔認為他過往劇作鮮以女性主角和題材為重心,於去月上演的《親愛的.柳如是》作出了新嘗試,領着團隊與觀眾一起冒險。黃子翔分析出因為題材、形式使然,挑戰當然不少,男人戲雖然似是得心應手,而柳如是的性別議題、身份認同、知性才情,以至家國情懷,似乎尚有更多發揮空間,那就是創作上的取與捨了。

沙中淘金,談香港通俗文學之承傳和流變——陳國球 x 黃仲鳴 x 陳惠英「香港通俗文學的歷史」講座紀錄

報導 | by 陸景揚 | 2023-09-13

承接五四文學轉型,五六十年代的香港文學正處於擺脫傳統文學格局的轉型期,文學風氣亦逐漸走向通俗化,使文學展向更廣的受眾,因而成為通俗文學最蓬勃的年代。回顧上世紀末的文學發展,本年度書展邀請到《香港文學大系》主編陳國球教授、黃仲鳴博士,及陳惠英博士,以《香港通俗文學的歷史》為題,從各自在《香港文學大系》中所負責的研究,對談香港通俗文學於四十至六十年代的演變。

【字遊行.波蘭】旅行在歷史開始與結束之間的日常

字遊行 | by 阿海 | 2023-08-04

阿海從布拉格走到波蘭的第二大城市克拉科夫,行走於街道上有如穿越不同的歷史維度,在遊訪維利奇卡鹽礦和奧斯威辛集中營時,更見逼真的歷史,由此勾起他對宗教與戰爭的思考。旅行本應輕鬆,但他認為與世界的歷史時間相接成為了這趟旅行的意義。

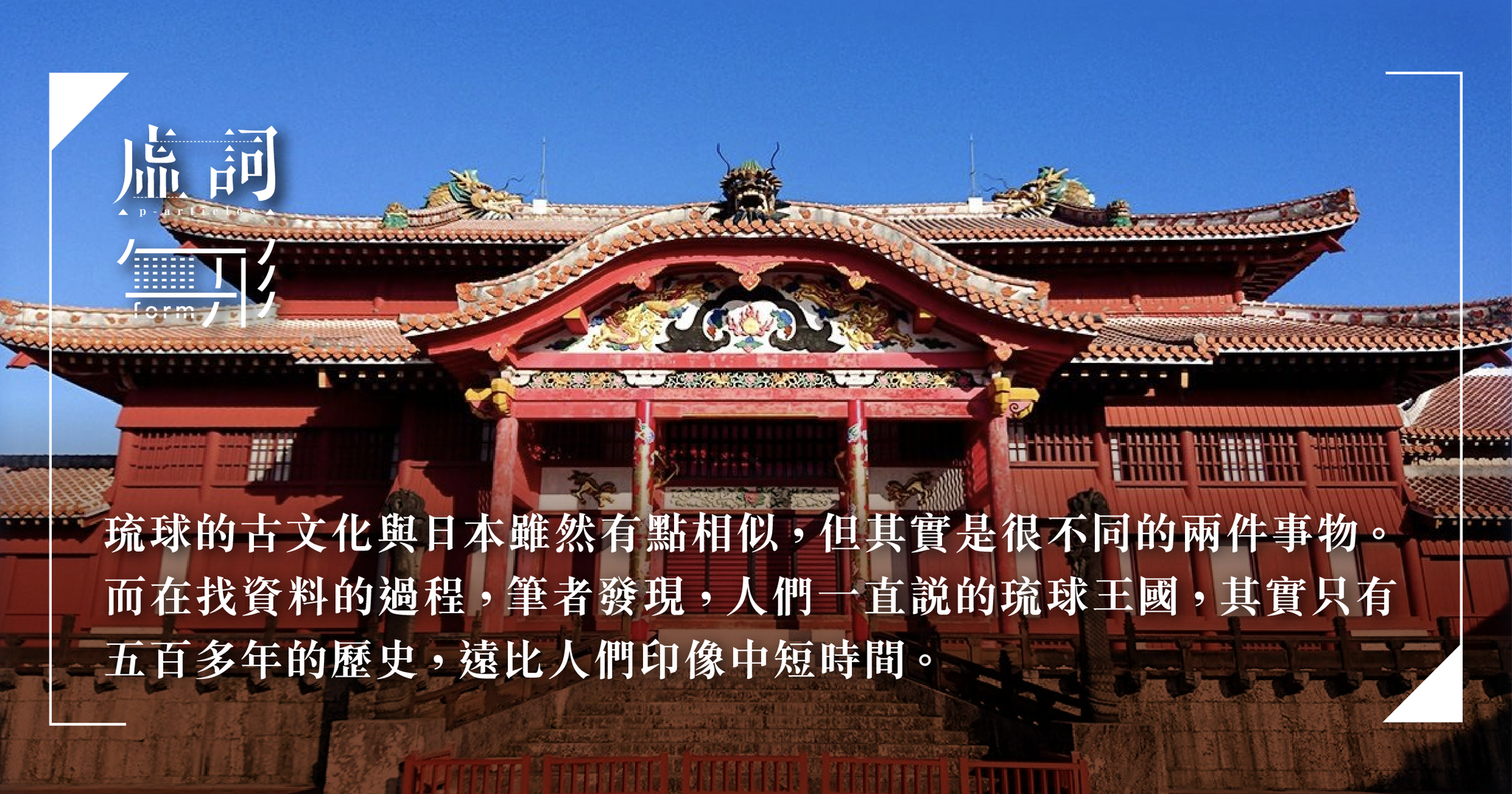

【無形・沖繩.虛實之旅】前置詞:陽光與海灘背後,沖繩的歷史傷痕

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-09-13

踏入八月,正值溽暑,應是出走的好機會,不如來一趟陽光與海灘之旅?想必沖繩是不少香港人的熱門旅遊地,沖繩也因其獨特的文化和歷史而成為眾多作家的舞台。今期《無形》邀請不同作者漫談沖繩,發掘一些文學風景,也揭露當中或許早已被人遺忘的歷史面貌,帶領我們於想像遨遊。

【藝文在線等】第十二集:今晚聊齋女鬼夜唔夜

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-30

今個星期繼續有劇場編導、演員、靈界KOL 黃詠詩一齊講蒲松齡《聊齋誌異》!今集深入探討聊齋女鬼、女妖、女狐嘅種種型態,主持們將會詳細分析〈阿英〉、〈狐變〉、〈狐諧〉等經典故事!星期三晚11點,同主持黃詠詩、小樺、紫翹一起暢談《聊齋》!

【藝文在線等】第十一集:今晚聊齋夜唔夜

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-30

今個星期繼續有重量級嘉賓坐陣!劇場編導、演員、靈界KOL黃詠詩年紀輕輕,已經熟讀 《聊齋誌異》,今集在線等細數歷年《聊齋》影視改編,深入探討故事激進的核心思想,分析科舉失利如何令蒲松齡變得偏激,並以寫作衝擊傳統封建思想、門第觀念!星期三晚11點,同主持黃詠詩、小樺、紫翹一起暢談《聊齋》!

【藝文在線等】第十集:今晚東坡夜唔夜

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-28

捲入烏臺詩案,在獄中遭遇殺生之禍;仕途失意,連連被貶,經歷重重災劫,如何令蘇軾脫胎換骨,成為千古傳誦的文學大家?星期三晚11點,繼續有「歷史係咁話」才子譚家齊、曾卓然、紫翹重點賞析名作〈山村五絕〉、〈念奴嬌〉、〈定風波〉等作品,並討論在壞時代蘇東坡逆境向上的精神!

【藝文在線等】第九集:今晚蘇軾夜唔夜!

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-28

「歷史係咁話」老拍檔譚家齊、曾卓然 重出江湖!今集在線等會講下兩位都非常欣賞的才子蘇軾!除了重點賞析多首名作如〈水調歌頭〉、〈江城子〉等,亦會講下歐陽修、蘇軾一家等南方文人,如何在宋朝官場中努力掙扎,以及「雪泥鴻爪」的典故!星期三晚11點,聽聽家齊、卓然、紫翹 ,一齊傾下蘇軾!

【藝文在線等】第四集:今晚主題曲夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

「浪奔,浪流~做隻普通的馬仔~萬水千山縱橫~小丸子又有心事~⋯⋯」上星期討論廣東歌大家也意猶未盡,今集用文學角度講講陪伴大家成長的劇集/卡通片主題曲!究竟主題曲如何團結香港人,又如何塑造我們的共同文化身份?今晚11點,聽聽主持卓然、小樺、紫翹的講法~

【藝文在線等】第三集:今晚歌詞夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

粵語歌作為香港流行文化重要的一部分,究竟歌詞能否當作文學研究的文本去理解?歌詞作為文本具文學性 嗎?今晚11點,聽聽主持卓然、小樺,加上新主持——文學館打雜王紫翹 ,一同討論香港歌詞研究!

【藝文在線等】第二集:AI有機夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

上回講到,AI 聊天機器人「ChatGPT」強勢來襲,人工智能浪潮勢不可擋,但究竟 AI 能否產出優秀的文學作品?文學人作為「語言的定義者」,可以如何在 AI 普及化的世界中生存?聽聽主持卓然、小樺、Emily 講法!

【藝文在線等】第一集:今晚AI夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

AI聊天機器人「ChatGPT」強勢來襲,全球文化、學術界嚴陣以待。文藝界如何面對人工智能的挑戰? ChatGPT的注意力機制(self-attention mechanism)是否真的無敵?主持曾卓然博士、小樺、Emily 話創意還可殺出生天?!

追尋皇都故事 編寫我城歷史——訪《尚未完場》導演徐岱靈

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-07-06

《尚未完場》中的主角歐德禮(Harry Odell),是曾叱吒一時的娛樂大亨,香港的文藝拓荒者。時至今日,他的名字卻似被遺忘。徐岱靈與電影另一導演祁凱達卻因對這段歷史的痴戀,執意把歐德禮的故事拍成電影,讓他的名字在歷史洪流中不致湮沒。「自己歷史自己寫」,是電影中的對白,也是導演徐岱靈拍攝這電影時的感悟。「我想大家愈來愈意識到,歷史中很多東西被埋藏了。歷史是汰弱留強的,沒有人去說的話,真的會被世人遺忘。」電影名稱定為《尚未完場》。因為她相信,只要有人願意記得,我城的故事仍然尚未完場。

亂世中漂泊的溫柔,「亂世文人,大歷史中的微妙緣份」講座紀錄

報導 | by 飛 | 2023-02-28

香港兒童文學作家周蜜蜜推出的自傳《亂世孤魂:我與羅海星,從惠吉西二坊二號到唐寧街十號》,經歷時代磨練的周蜜蜜記錄下顛簸的遭遇,曾經歷文革和種種風波的她,以回憶錄帶出成長的磨難、戀愛情感、文化及生活見聞。台北國際書展邀請到周蜜蜜及台灣作家吳鈞堯,由鄧小樺主持,以「亂世文人,大歷史中的微妙緣份」為題,談談亂世中的文人緣份。

香港歷史在電光幻影中——陳慧X陳滅X顏訥:「虛構的,微小的,歷史:從文學電影觀照香港」講座紀錄

報導 | by 飛 | 2023-02-16

電影,無疑是香港文化重要的一環;香港電影的黃金時代,記錄了無數歷史故事,亦與香港文學緊密扣連。在2023台北國際書展舉行的「虛構的,微小的,歷史:從文學電影觀照香港」講座,兩位書寫香港文化的作家陳慧和陳滅擔任講者,並由台灣作家顏訥主持,來談談文學、電影和歷史如何勾勒出香港獨特的輪廓。

已讀即回:動物矛盾大對決!Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-10-30

五夜講場返嚟喇!文學放得開 x 真係好科學跨界合作,有作家張婉雯、Karen博士上嚟Book Channel開Live,加埋黃嘉瀛(KY),三個一齊講下動物話題之矛盾大對決!

【已讀不回 S2 #33】蘇毅雄Samson|天災滅絕真攬炒:David Quammen《多多鳥之歌》

已讀不回 | by 蘇毅雄 | 2022-10-21

自然學家逵曼(David Quammen)指出,多多鳥可能是第一種由於直接人為干預而絕種的生物,他以此為引子,探討日益嚴重的生態系統破壞問題,並寫成此書⋯⋯今集已讀不回Book Channel,聽National Geographic攝影大賽評審、香港生態攝影第一人Samson 蘇毅雄介紹《多多鳥之歌》(The Song of the Dodo)!

【已讀不回 S2 #32】蘇毅雄Samson|香港大自然的前世今生!:葉靈鳳《香港方物志》

已讀不回 | by 蘇毅雄 | 2022-10-16

自1938年從廣州南下,香港便成為作家葉靈鳳的第二故鄉。「香港在種種方面都是一個值得研究且充滿有趣的地方,不論你注意的是國際問題也好,中英關系也好,歷史考古也好,甚至草木蟲魚也好,香港這個地方都可以提供豐富的資料不使你失望。」因此,他寫出一系列有關香港的著作,今集已讀不回Book Channel,聽生態研究員、環境教育工作者Samson 蘇毅雄介紹《香港方物志》。

【已讀不回 S2 #31】蘇毅雄Samson|香港郊遊遊!:香樂思《野外香港歲時記》

已讀不回 | by 蘇毅雄 | 2022-10-08

已故的學者香樂思(Geoffrey Herklots)很可能是香港有史以來最偉大的博物學家,其《野外香港歲時記》以「歲時記」方式記載香港四季的變化及動植物的品種,是香港生態環境、鄉村風俗、自然歷史等的重要記錄。今集已讀不回Book Channel,聽生態研究員、自然攝影師 Samson 蘇毅雄介紹這位香港歷史上的偉大人物。

《給阿媽的一封信》:那些無從說起的歷史空白,她們畫下拍下記下

影評 | by 林英華 | 2022-10-17

紀錄片《給阿媽的一封信》(A Letter to A’ma)源自於導演陳慧齡在2004年任職高雄女中美術老師時給學生的一份課業。「我們從一張臉開始練習起。從今天開始,大家可以回去找阿公阿媽,跟他們聊聊天,收集他們的生命故事。」這是紀錄片的開首,亦是陳慧齡與她的學生決意踏上電影之路,用影像去找尋自我認同的開端。

已讀即回:將今晚今晚交給我…冶癒你心窩Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-06-30

「療癒」係現今好多人關注嘅課題,生活喺香港呢個城市,我哋可以點樣得到慰藉呢?黃嘉瀛、何潔泓,同埋《鐵行里》演員梁天尺同大家一齊探討!

【已讀不回 S2 #20】Luna串錯字、Willis好純情?已讀不回Book Channel嘉賓私下人品大揭秘!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-06-24

已讀不回BookChannel 絕密花絮曝光!前天文台助理台長梁榮武現身解釋,點解上星期落到水浸都仲係黃雨,Luna Is A Bep 同KY黃嘉瀛亦會分享藝名由來,到底Luna真名又係乜,睇完你就知!

【珍寶下沉詩輯】饒舌的歷史課,航向眾人的假面

詩歌 | by 陳李才、李顥謙、朱少璋、璇筠 | 2022-06-25

當所有人都以為珍寶海鮮舫已經沉沒,最近卻又有說珍寶尚在海面,過程峰迴路轉且耐人尋味,陳李才、李顥謙、朱少璋、璇筠寫詩與之作別,但所有遺失的事,遺失的人,一切終有自己的航線。

已讀即回:歷史組小Re-U!文學歷史就咁話 Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-04-01

歷史組戰隊成員范小毛、譚家齊歸位!多謝大家嘅留言,小毛、家齊收到晒!未睇嘅朋友快啲入去重溫,支持五夜歷史組啦!

【已讀不回 S2 #10】大爆料!已讀不回BookChannel鏡頭後馬田/Roger /小毛的真面目…

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-03-24

有冇人想知 Book Channel 邊位嘉賓NG最多次?江湖盛傳 #小樺 因為拍 #已讀不回BookChannel 太辛苦,所以避走台灣?#小樺 鏡頭前睇落好Nice咁,原來鏡頭後又另一個樣? #已讀不回BookChannel 第二季花絮片段絕密流出,睇完記得留底!

【已讀不回 S2 #9】李敬恒:人講你就信?歷史係咁讀:Keith Jenkins《Re-thinking History》

已讀不回 | by 李敬恒 | 2022-03-18

讀歷史,同時要反省歷史。喺九十年代,歷史學家Keith Jenkins有感學界對於歷史研究本身嘅理論反思非常不足,因而著書《重新思考歷史》(Re-thinking History)。全能哲人大師兄Roger同大家講下歷史嘅本質,一齊思考身處後現代世界,究竟如何看待歷史。

【已讀不回 S2 #8】范永聰:歷史佬辣評中日韓民族性:金文學《中國人 日本人 韓國人》

已讀不回 | by 范永聰 | 2022-03-11

歷史學者金文學的著作《中國人 日本人 韓國人》首創以「隨筆」方式比較「漢字文化圈三大成員國」歷史與文化,震撼東亞學術界。「五夜歷史佬」范永聰(范小毛)聲音導航,同我哋講下呢本書有咩咁厲害!

【已讀不回 S2 #7】范永聰:用歷史佬眼光看香港流行音樂:于逸堯《香港好聲音》

已讀不回 | by 范永聰 | 2022-03-04

在商業掛帥的社會,追求「真正音樂」是否不切實際?小毛老師講由著名作曲家暨「人山人海」創辦人于逸堯所寫的《香港好聲音》,收錄十二個香港音樂創作人投身流行音樂工業的故事,以口述歷史方式,重塑香港流行音樂文化圖景。

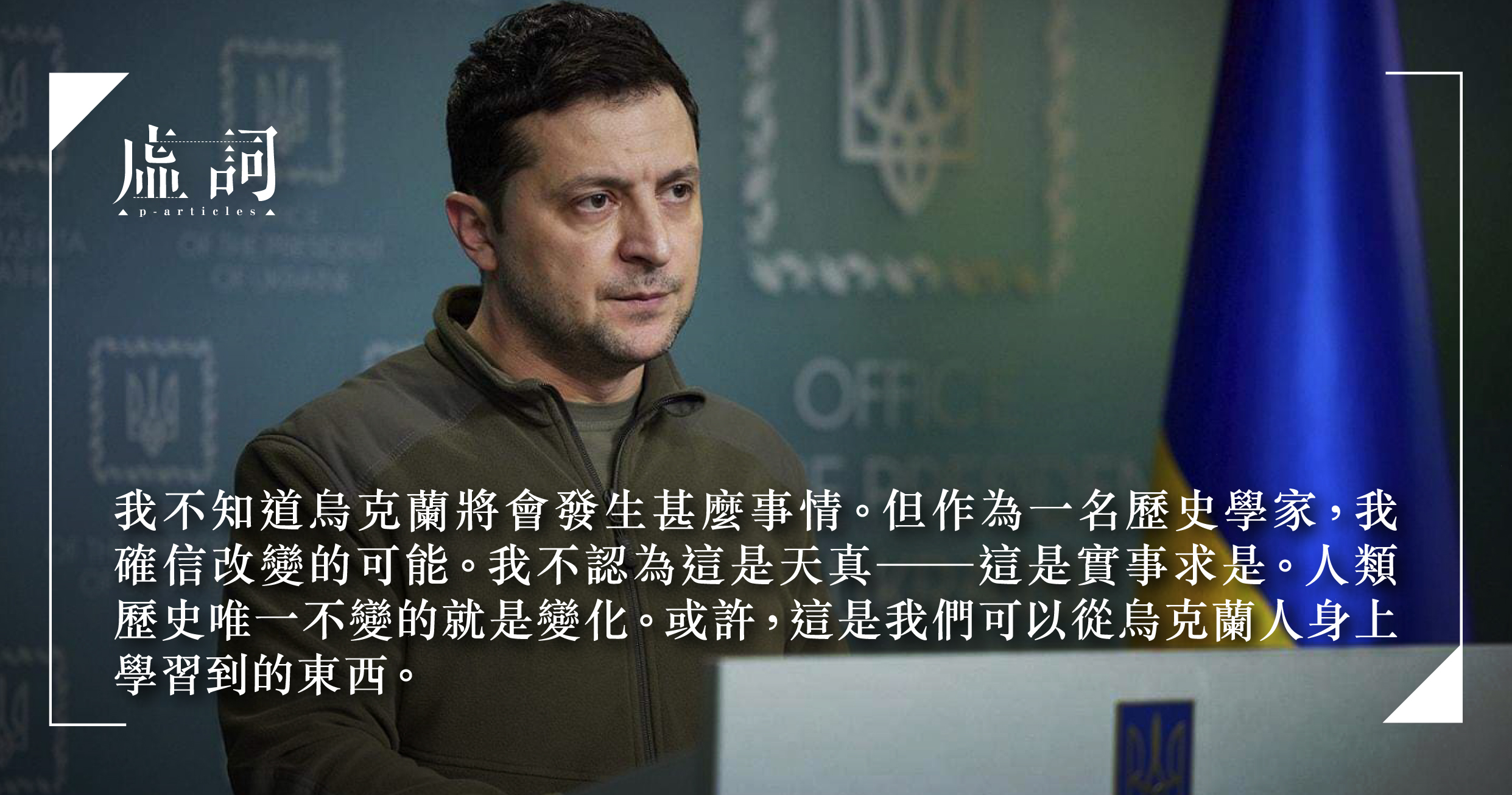

烏克蘭危機與人類歷史的方向

時評 | by 哈拉瑞(Yuval Noah Harari)/李敬恒譯 | 2022-03-17

著名歷史學家哈拉瑞早前撰文評論烏克蘭危機,認為其核心是關乎歷史與人類本質的一個基本問題:改變是否可能?儘管有過難以忍受的歷史,烏克蘭人還是建立了一個民主體制,一切都取決於人類的選擇。李敬恒將全篇文章予以翻譯,讓更多華文讀者能更深入了解哈拉瑞的觀點。

【文藝Follow me】來自靈魂的呼喚,寫一本流淚的書——訪董啟章《香港字》

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-01-22

董啟章站在香港版畫工作室的鉛鑄字粒櫃前,托著黑框眼鏡,瞇起眼睛吃力地搜索字粒,良久,他才用指尖把小鉛柱挑出來,放在眼前近距離檢視。他挑出的四隻字粒,拼起來是「愛者不懼」,是他去年底推出的新書《香港字:遲到一百五十年的情書》中,黎幸兒自盡前留給戴復生的最後遺言,出自委辦本《新約全書》,英文是「There is no fear in love」,即是「在愛中沒有恐懼」。

粵語的多元與歷史——「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」對談整理(二)

報導 | by 國立中山大學臺港國際研究中心 | 2021-12-03

國立中山大學臺港國際研究中心早前邀請幾位粵語文學的創作者與研究者,共同分享他們對「粵語文學」的觀點,此學術會議的第二篇整理稿,李薇婷、鄧小樺、關煜星等發言者,繼續探討「粵語文學」及「香港文學」的定義,以及其知識範疇的邊界。

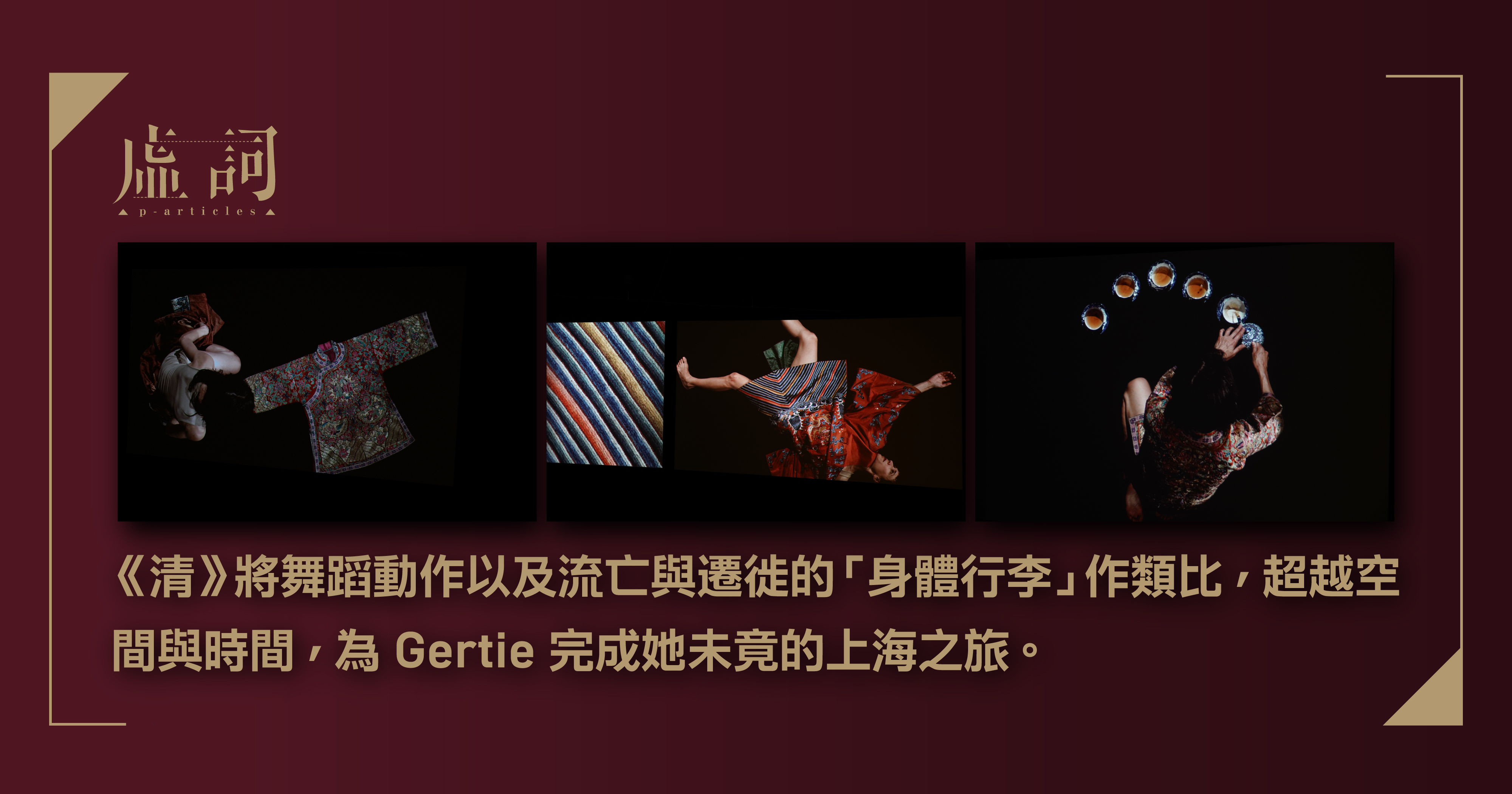

「猶太人在香港」歷史展覽︰流亡民族記憶,在港首度曝光

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-11-20

香港歌德學院、德國駐香港總領事館等機構聯合舉辦「猶太人在德國及來港逃難的生活」展覽,匯整珍貴史料及照片,以及關於舞蹈、流放與記憶的裝置作品《清》,讓公眾首次目睹這段與香港戰前及戰時命運密切相關的歷史。

【文藝Follow me】收集長者舊時舊物成書:訪《在鐵盒上抹一把塵》編輯胡敏儀

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-08-29

從一個展覽到集結成一本書,當中包含著許多香港老一輩珍藏的舊物,以及他們寄存在物件的回憶。翻開《在鐵盒上抹一把塵》,是二十四位老人的故事,際此變幻不定的城市景觀,要問留取故物舊憶何用,編輯胡敏儀說,這是她嘗試紀錄香港的第一步,而非一面倒懷舊。本書獲第三屆香港出版雙年獎最佳出版獎(圖文書類別)。

港台皇牌清談節目《五夜講場》一度暫停製作 觀眾驚魂未定

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-04-01

香港電台昨日(29日)傳出清談節目《五夜講場》需暫停製作,直至管理層審批通過。《五夜講場》於2017年開播,是港台頗受歡迎的節目,在YouTube上的收視率亦十分高。五個節目分別為「哲學有偈傾」、「文學放得開」、「 歷史係咁話」、「真係好科學」及「學人串社科」。

【無形.澳門時間】戲劇城市現場

散文 | by 莫兆忠 | 2020-12-11

每天起床上班,下班回家,約會上街,我們都不可避免地置身在文化遺產與當代建築並置的狹小道路上,這裡不只是一個視覺上的奇觀,其實也見證了高度加速與壓縮的發展歷程。只是我們從小到大都麻醉在「澳門地少人多」的咒語中,以為土地可以像個蛋糕那樣切成很多塊,一塊賣幾錢?空間的想像總是走在時間的想像前面,就連「借來的時間」這種論述都欠奉。政府每年粉刷外牆、修復、保育的文物建築,就像一帖劇變世情中的精神穩定劑,人們在紛紛擾擾的現實中,只要走進了泛黃街燈照亮的歷史建築群裡,便獲得了一剎的心靈慰藉,以為這裡一切還好好的,沒有改變,穩定而和諧。你問很多澳門人,澳門有甚麼「與別不同」,不忍說「賭場」的人都會講:「世界文化遺產」,然後你問,這個那個建築的歷史故事呢?它們在甚麼時候建成?大部份人都啞口無言。再一次,空間勝過時間。

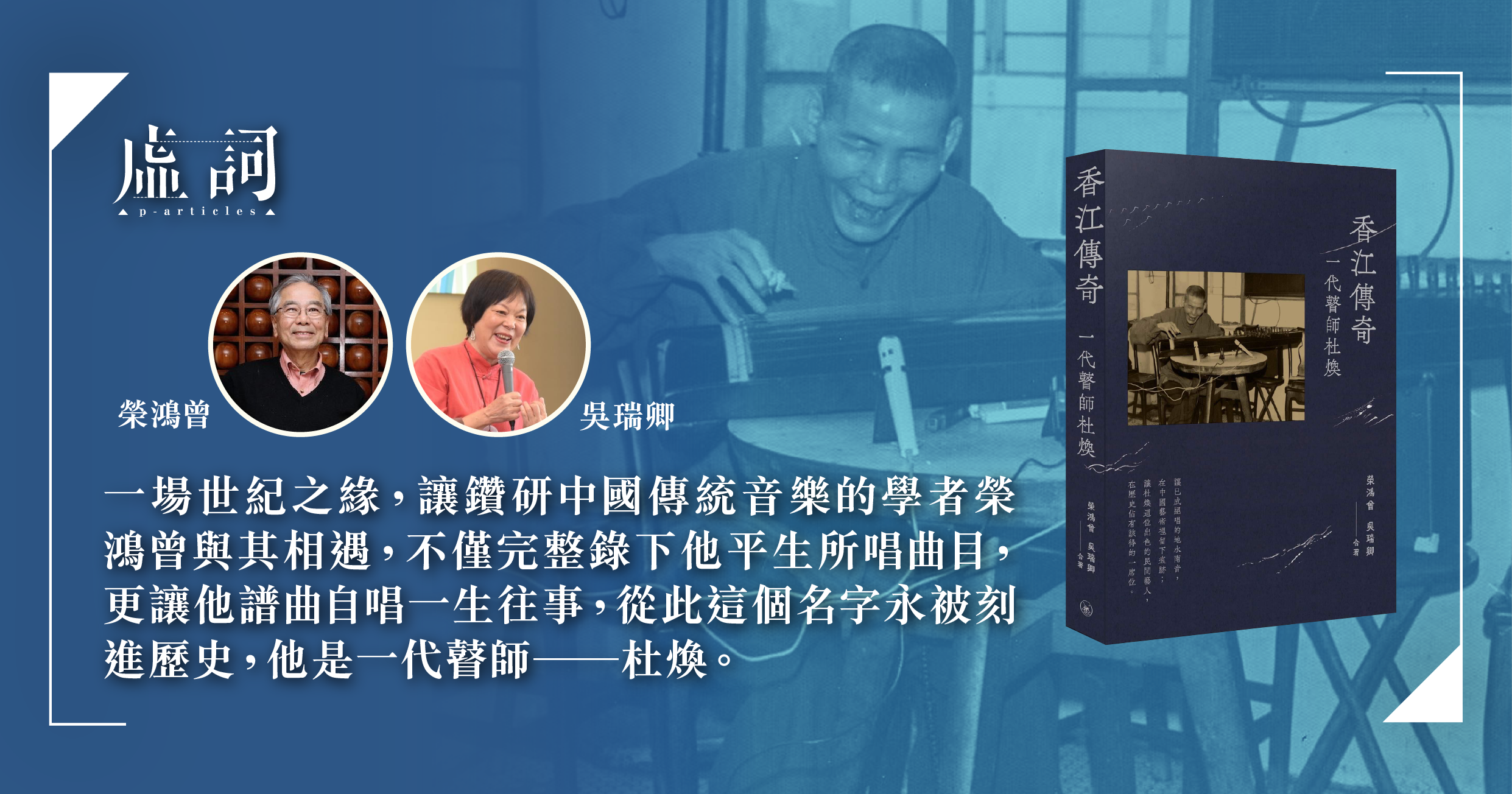

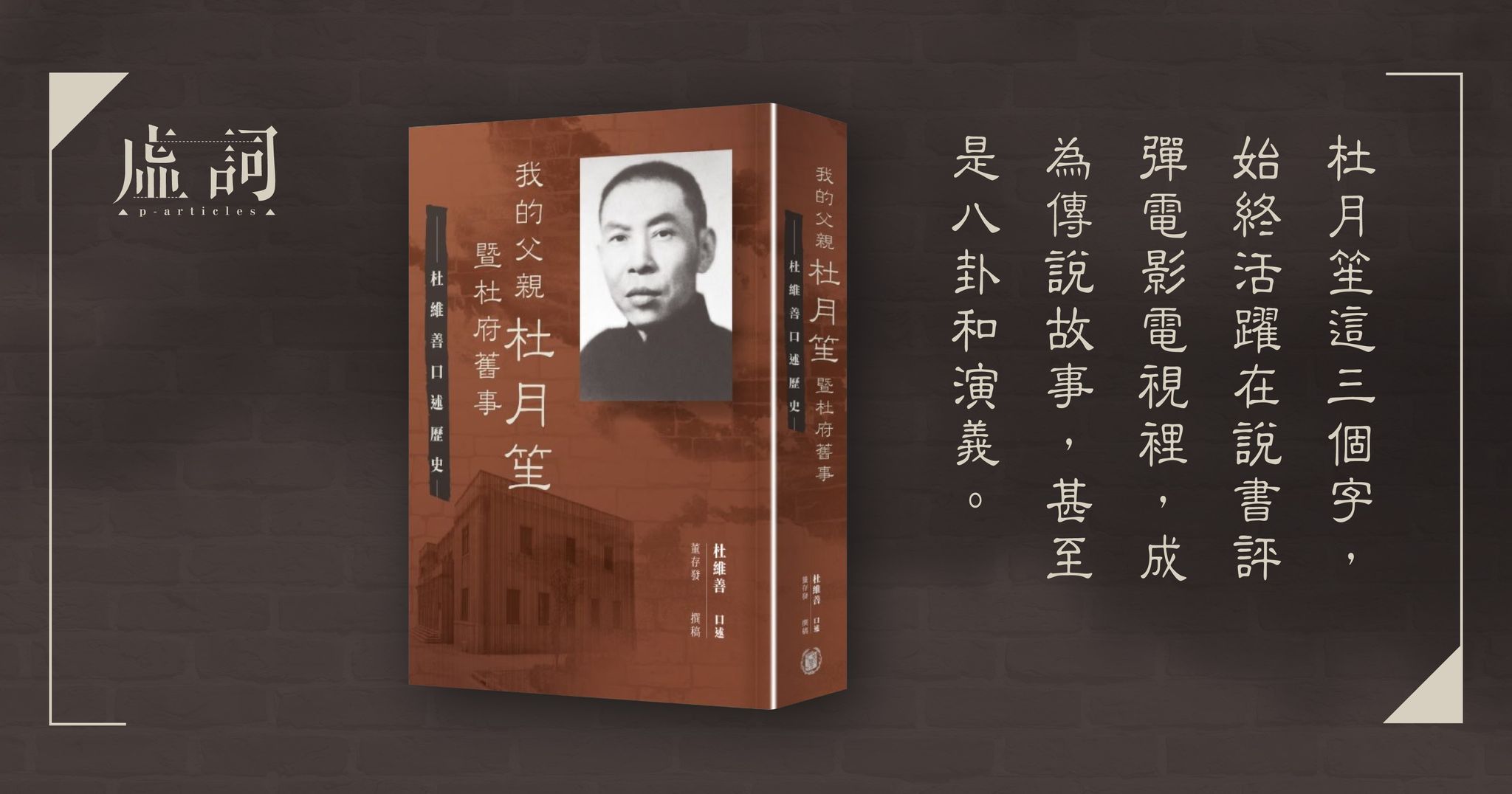

【一代傳奇杜月笙】杜維善口述歷史--杜氏祠堂已不見,舊事百年傳

其他 | by 董存發 | 2020-09-14

雖然杜月笙與杜家的很多事情,早已經成為過眼煙雲,但一代傳奇杜月笙的故事,卻百年流傳,從當時到現在,人們對此依然津津樂道。

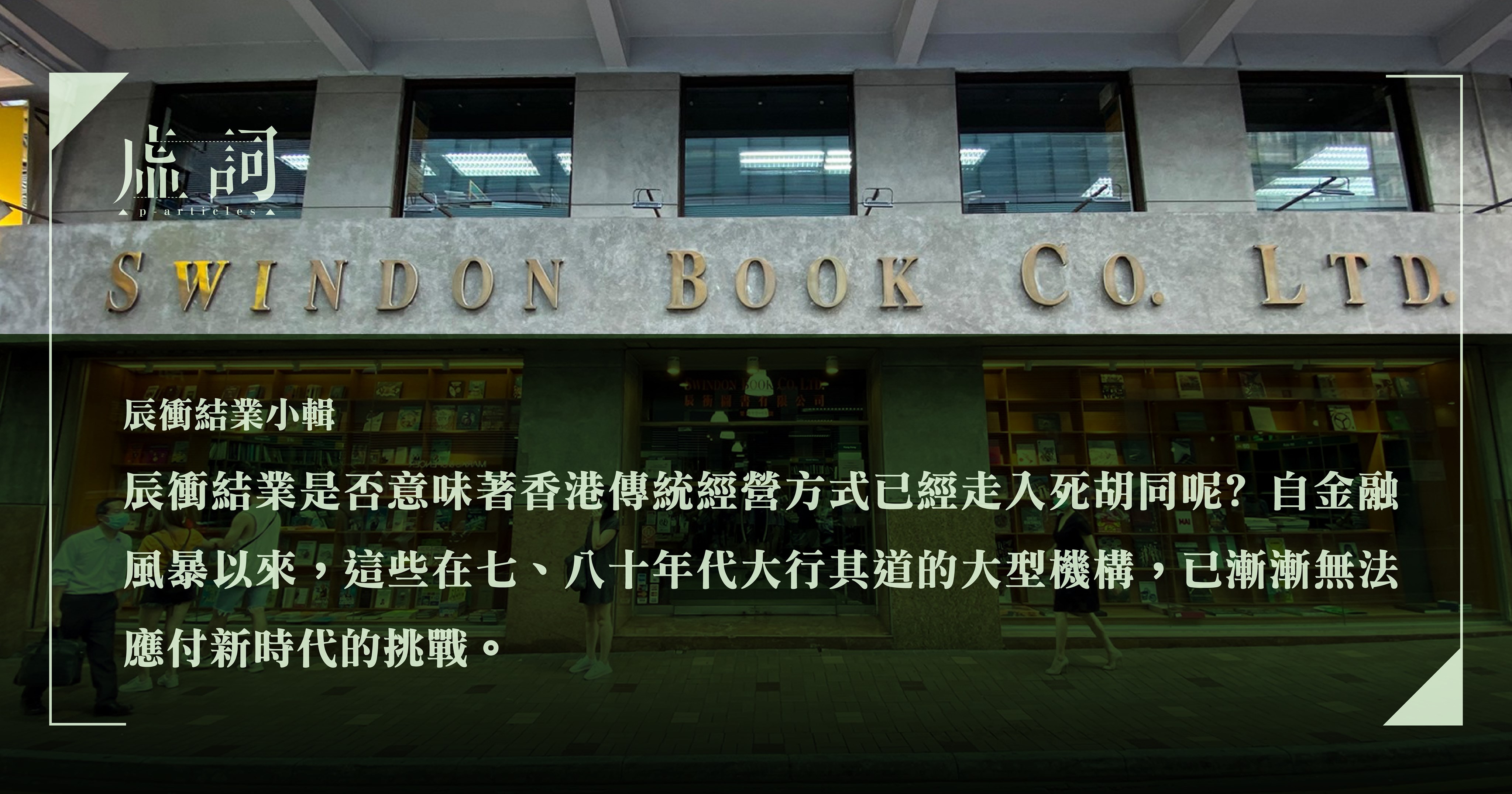

辰衝結業小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2020-08-07

百年英文書店辰衝結業,本以為會引來大眾懷緬,誰料一些文化人卻並未留戀,反認為辰衝早應走進歷史。彭依仁指出辰衝營銷策略無法與時並進,難以吸引年輕讀者;茹國烈則記下年輕時「拜訪」辰衝的經驗,講述那時曾經尋獲的好書;虛詞編輯部則在辰衝結業當天,為書店最後一天作紀錄。

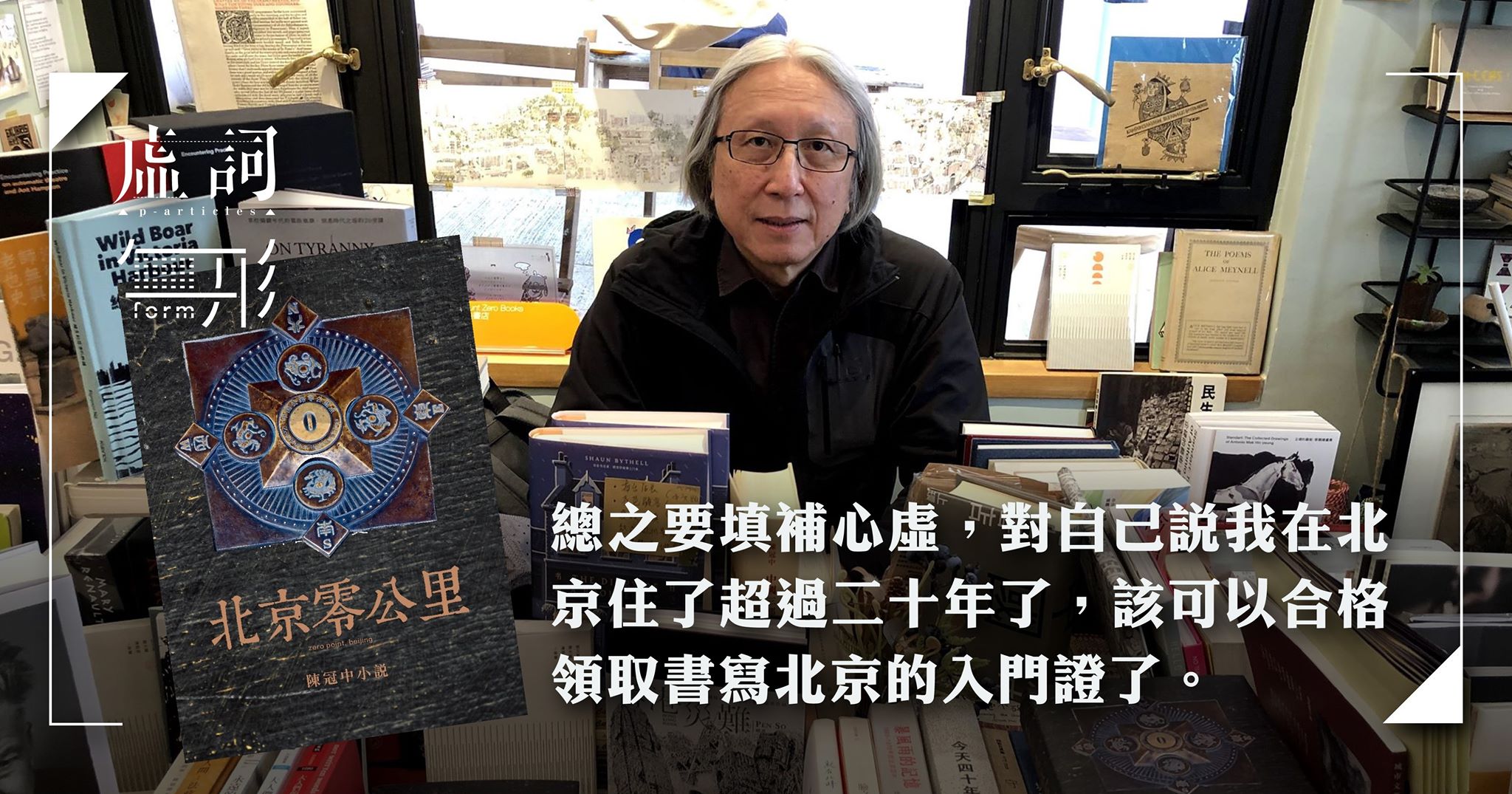

【無形・讀L】「歷史本身何曾有逗號句號」——筆訪陳冠中《北京零公里》

專訪 | by 無形編輯部 | 2021-03-15

總之要填補心虛,對自己說我在北京住了超過二十年了,該可以合格領取書寫北京的入門證了。

《返校》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2019-12-27

當一個個時代的見證人逝去,異議聲音漸漸失去,我們該從何處找回那段被埋葬的歷史?後人從書本、報章、電影,甚至遊戲等媒體裡所「看到」的歷史,能否讓我們理解到歷史的全貌及重量?在此為大家送上《返校》小輯,由查映嵐分析《返校》的電影原型:赤觸遊戲的敘事手法,亦有朗天評論遊戲與電影兩種新舊媒體的優點與不足,以及陳子雲指出《返校》作為歷史電影,導演在改編上的掙扎和權宜的後果。

【教育侏羅紀】開歷史倒車、礙未來發展——為何我反對刪減中文科口試考卷

教育侏羅紀 | by 周子恩 | 2019-09-10

懂得與人互動溝通、多元協作及處理複雜人際關係明顯是 21 世紀年輕人必須掌握的「應用技能」/軟技能(soft skills),而適當的口語溝通訓練,絕對是當中的關鍵要務。

回到歷史現場,細看作家與政治搏鬥的痕跡

報導 | by 謝天燊 | 2021-09-23

近月來政治打壓令人發寒,政府傲慢依舊,警察肆意襲擊市民且無任何代價,香港文學的未來並不樂觀。然而今天香港文學的面貌,亦有過去先行者所積累的貢獻,當時他們面對政治氣候的變化,例如文革,又如何面對?由香港大學中文學院與現代語言及文化學院的香港研究課程合辦的「在地因緣:香港文學及文化國際學術研討會」中,陳智德和林姵吟兩位學者研究的主題正好回答了上述的問題,在政治動盪時記錄下來,希望有助我們參照自身處境。

【無形.字宅】宇

小說 | by 董啟章 | 2019-07-31

我們被告知,因為我們是宇人,所以我們的名字都以宀為部首。以宀為部首的文字只有四十九個,扣除保留作公職名號和制度稱謂的用字,作為個人名字的選擇十分有限。聽說很久以前,情況不是這樣的,不過自從某個詞被刪除後,我們對於從前的事便愈來愈模糊了。我知道的最久以前的事,是我的祖父母叫寬和容。這是我父母告訴我的。關於祖父母和他們的時代的其他,我一概都不知道了。至於我對父母的記憶,也開始漸漸淡忘,但我記得母親叫做安,父親叫做定。

【無形.逃】蜜桃

小說 | by 余婉蘭 | 2019-07-29

「嫁他那天我就有不好的預感。」帶喜嫁他那天突然提早來潮,男家慌亂了,結婚來潮是大忌,他們唯有從船頭至船尾鋪上紅布,帶喜上他家的船時,和一眾女眷唱嘆歌,咒詛自己家︰「你紅我重紅,你騎馬我 騎龍,我富貴你外家窮!」帶喜自此兩條小辮挽成髮髻,心事重重。有次出海,颱風要來,帆給霍霍亂吹,鶴佬人的大哥給飛揚的帆繩割掉後腦,就在帶喜面前,頭就飛掉落海,自此帶喜甚麼也不怕。後來她沒處可逃,在起霧的夜跳海,髮絲紛亂像她小時聽過的水鬼,起霧船就不敢航行,鶴佬人當她死了最好,一家都說帶喜入門後帶來厄運,早死早著。

【無形.逃】香港︰歷史裡的「逃犯天堂」?

散文 | by 安徒 | 2021-09-23

香港在英國人到來之前本是一個人口稀疏的小漁村,令這地方後來迅猛發展的是隨英治開始而來的外來人口。他們移居來港的原因眾多,有的謀求更好的經濟發展機會,有的因為這裡能夠提供一個讓他們可以安全棲息的地方。按當年一位港英官員的描述,「英國艦隊抵埠之後,大批船民聞風而至,他們向艦隊供應軍需及生活用品……艦隊提供的庇護很快就把我們的海岸變成了盜匪和鴉片走私販的天堂,實際上,這個天堂適合於所有為中國法律所不容、並且有辦法逃離中國的人。」

斷捨離先扔舊課本?你扔掉的,可能是一段重要歷史……

現象 | by 虛詞編輯部 | 2019-06-30

日本收納女王山下英子提出「斷捨離」,多少人將其奉為人生真諦;從衣服到傢俱,清減裝備成為一種生活態度,相關的潮文也是日日湧現。一篇名為〈斷捨離你首先要扔掉的一百件物品〉的文章,就強有力地告誡大家——速速扔掉舊課本、不再翻看的書,因為「你要承認自己已經長大了」,也因為「那些東西留著真的沒任何用處」。

【虛詞.逃】螞蟻在大象身上爬過

散文 | by 洪詩韵 | 2021-12-09

自從戴卓爾夫人摔了一跤,然後一夜間獅子和獨角獸變成了一朵本土的白花,紅色成了香港的大背景。這面區旗是紅色的,這次又是用哪裡的鮮血提醒香港人怎樣的歷史?是雨傘運動,還是6.12暴動,不,我弄錯了歷史。

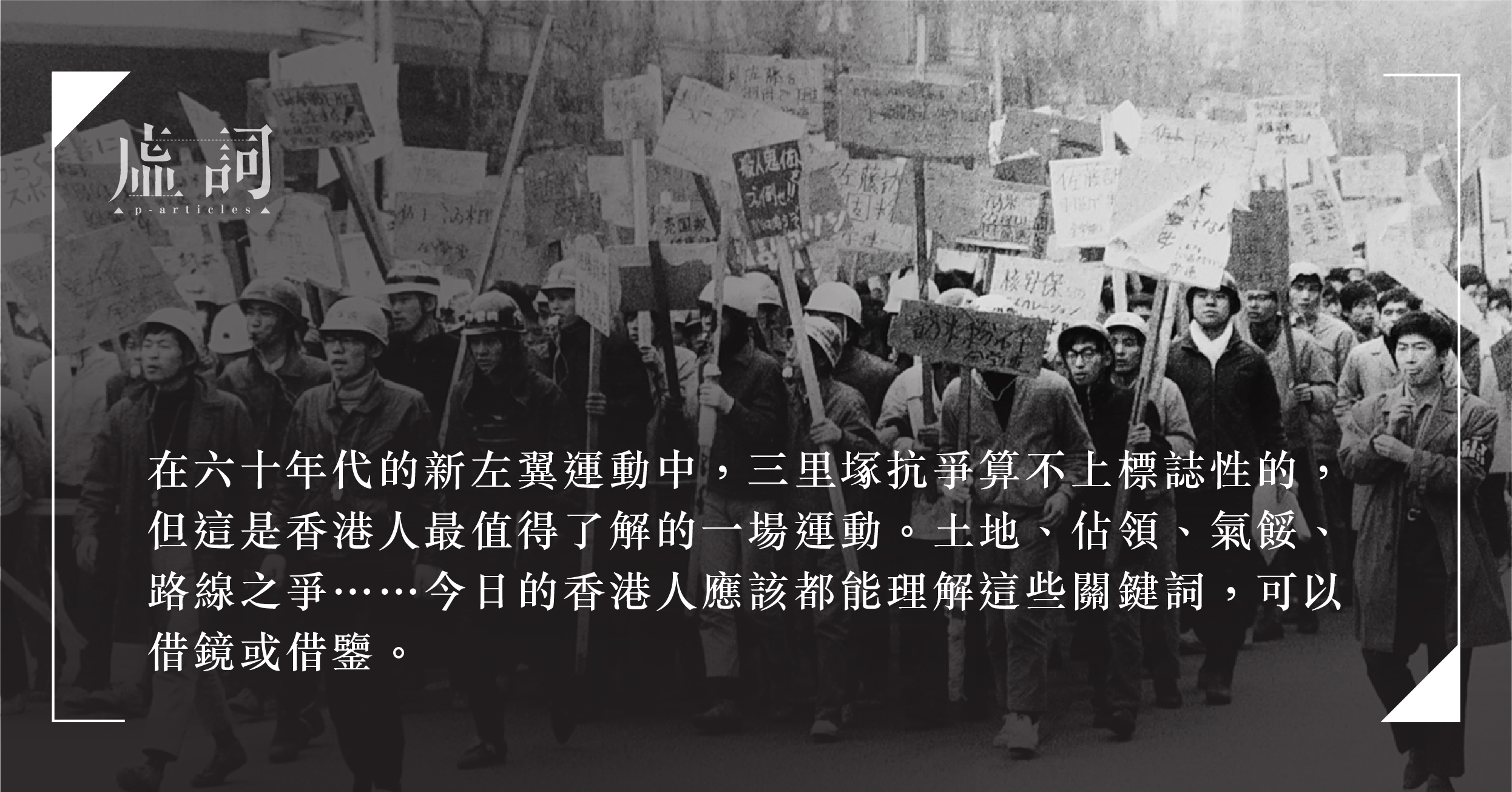

「彌賽亞力量」爆發──評《三里塚:伊卡洛斯的殞落》

影評 | by MAD House | 2019-05-15

香港進入抗爭年代,日本六十年代末的三里塚抗爭與香港的守護菜園村運動相似,於是小川紳介由1968年至1977年期間紀錄三里塚抗爭的七部電影開始走進香港人的視角;大津幸四郎、代島治彥在2014年導演《抵抗的代價:活在三里塚》在抗爭五十年後重訪參與者,就是要探索歷史的現代進行式;到2017年,代島治彥再導演《三里塚:伊卡洛斯的殞落》,在這探索之上再走前一步。

【五四百年小輯】鄭振鐸︰風雷中的新探索

現象 | by 書摘 | 2019-05-04

像許多親歷過「五四」的人一樣,從一個學工科的普通學生,到一名優秀的學者和文化活動家,對於鄭振鐸而言,這迥然不同的人生選擇的轉折點,正是發生在1919年的五四運動。他全身心地投入到這場運動中,不但完全改變了自己生活的方向,還為以後的事業開闢了全新的天地。

【無形.寒】超越光速的衰敗

小說 | by 李奕樵 | 2018-10-19

父親身為最後一個尼安德塔人,與母親過的婚姻生活並不長久,期間充滿認知差異帶來的困擾,像是肉食最佳熟度是幾分熟一類的意見分歧。但在母親心中,這樣的時光大概還是有美滿難得之處。畢竟父親二十六歲因為重感冒(他體內的免疫資訊過時了三萬年)過世的時候,崩潰的母親,才終於無法繼續招架探索頻道拍攝小組的採訪要求。在那之前的母親,如冰河般排拒一切,無視各種穿鑿或熱情。

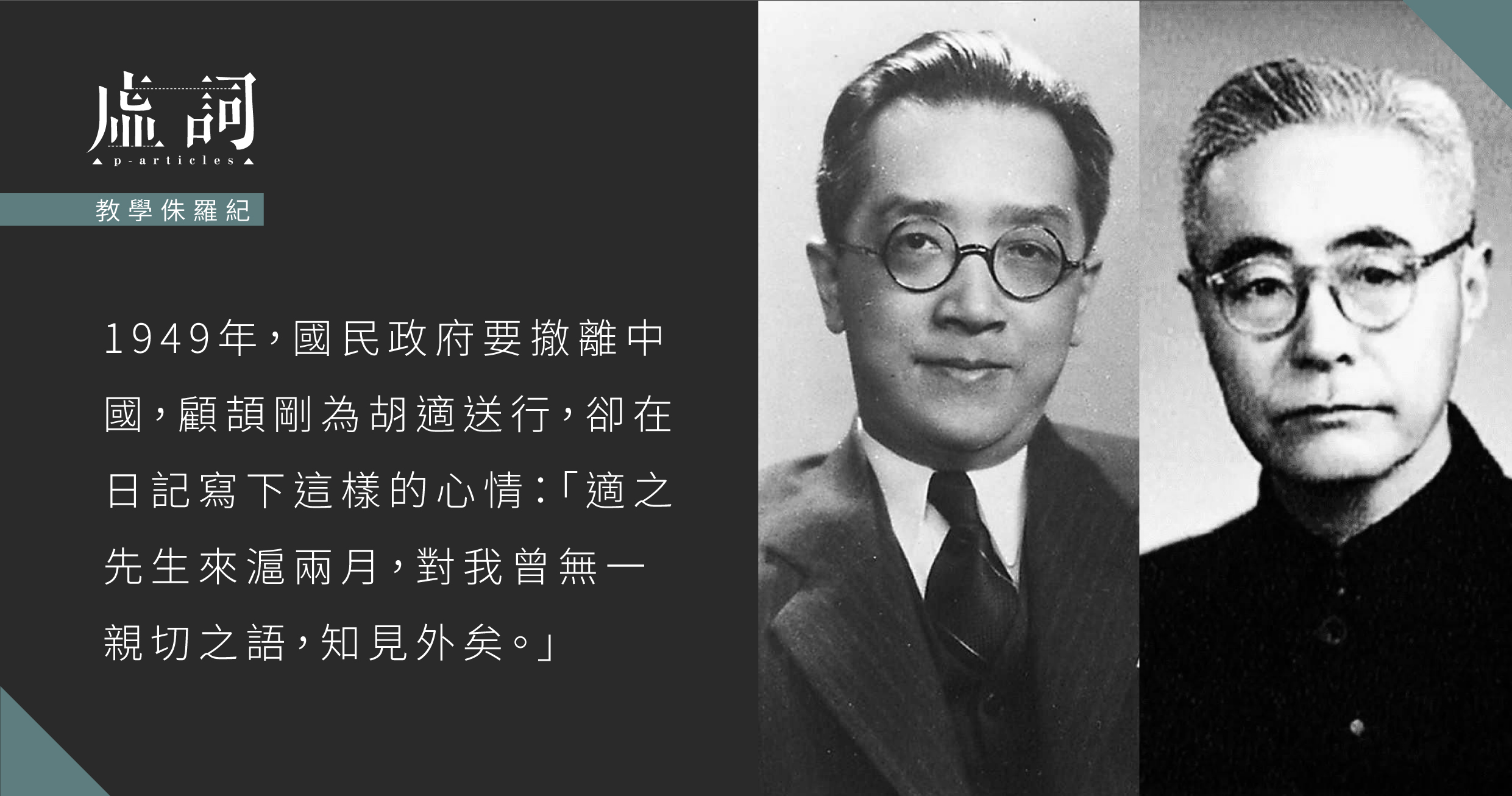

【教育侏羅紀・師生關係】胡適 x 顧頡剛︰願歷史痴迷如初

教育侏羅紀 | by Zhu Shih | 2018-10-10

五十年代的中國如今天一樣。風暴山雨欲來,一種肅殺的煙硝味開始在天空中瀰漫開去。在1955年的「胡適思想批判歷史組會」上,顧頡剛也不得不表態,公開否認老師胡適與自己的學術關係:「在未遇胡適之前,我已走到懷疑古史的道路上... ... 其後我走向漢代今古文學的問題上,又整理文籍。這些俱與胡適無干」。到底在批判思想、劃清界線之前,胡適與顧頡剛之間,存在過一段怎樣的師生情誼?