《給阿媽的一封信》:那些無從說起的歷史空白,她們畫下拍下記下

影評 | by 林英華 | 2022-10-17

「將來歷史書上都會有一段長長的空白。很多人靜默無言。不是因為膽怯(我從不膽怯),不是因為忘懷(我們怎麼能忘懷),只有同代人能夠理解發生的事情,但過後必無從說起。」

——黃碧雲《無愛紀》

教科書上的空白,集體口述的歷史

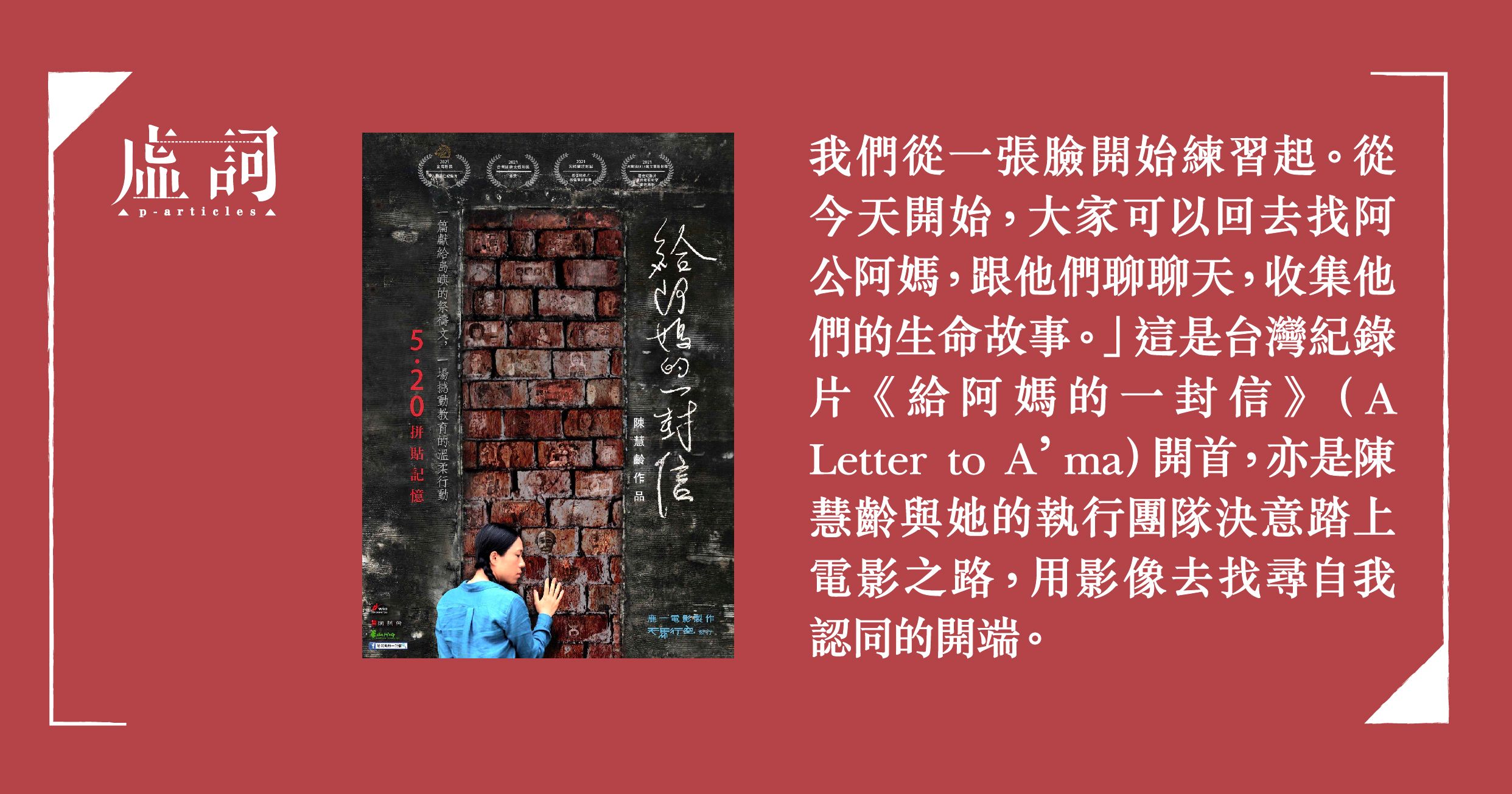

「我們從一張臉開始練習起。從今天開始,大家可以回去找阿公阿媽,跟他們聊聊天,收集他們的生命故事。」這是台灣紀錄片《給阿媽的一封信》(A Letter to A’ma)開首,亦是陳慧齡與她的執行團隊決意踏上電影之路,用影像去找尋自我認同的開端。

此紀錄片源自於導演陳慧齡在2007年留法期間的一部法國家族故事紀錄短片《通往天堂的信箱》。導演在回國後到多所學校分享該短片(其中包括她的母校高雄女中),以之作為引導動機的教材,與老師們合作,給學生們的美術作業:訪談祖父母,為他們製作肖像畫。

與此同時,她登報廣徵被攝者,鼓勵台灣年輕創作者以家族故事為題材,進行創作。十年跟拍,她見證著群像的生成,同時見證著《給阿媽的一封信》一步一步地誕生。而這是導演寫給台灣的家書,同時也是她獻給島嶼的祭禱文。

海登.懷特(Hayden White)曾在1987年發表〈作為文學虛構的歷史文本〉(The Historial Text as Literary Artifact)一文,引援福萊(Northrop Frye)的說法:「一個歷史學家搜集事實,進行推論,除了他自己從事實中觀察到的或真誠相信自己觀察到的信息形式之外,他試圖避免提供任何其他的解釋形式」,對歷史的客觀和真實提出質疑。故那些宏大、單一、列入正典的歷史話語不過是編纂者的主觀虛構和敘述,只是歷史全貌的冰山一角。正正如此,那些紛雜、微小甚至相互矛盾的個人歷史話語才顯得尤其重要。

《給阿媽的一封信》就是這樣一部讓這些零零碎碎的個人歷史話語匯的影像,填補台灣歷史教科書上那一塊難以寫進、也曾經不能寫進的空白。而有時候尋找歷史記憶,是為了回答「我是誰」。

打開話匣子,眾聲喧嘩

2007年,陳慧齡返鄉悼念祖母,面對模糊的家族記憶,她意識到國家歷史敘述的斷裂問題,而自己並不是孤例。於是,她側身傾聽高雄女中十個班、每個班每位同學的家族故事,感動過後拭乾眼淚,對訪談、繪畫長輩的肖像畫構圖給出建議,最後更拍下了同學介紹自己訪談成品的畫面。在攝影鏡頭底下,新一代去尋溯、認識、重新建構老一輩人的故事,修補上一代與下一代之間家族歷史的斷層。紀錄片中共有八個故事互相交織、穿插,以下是其中三個家族故事:

高一生家族(鄒族)

紀錄片中受訪長輩高英傑、訪問者孫女高璽媛都是鄒族高一生的後代。高一生出生於1908年,經歷過日治時代,曾是嘉義阿里山鄉首任民選鄉長,在白色恐佈時期被捕,以匪諜叛亂及侵占的罪名被判予死刑。在他死後的六十年,次子高英傑整理父親一生,出版了《拉拉庫斯回憶:我的父親高一生與那段歲月》。書中紀錄高一生在日本戰敗,撤離台灣的那個晚上,他身著黑衣,手握樹枝,懸吊在半空。路人看了無不驚嚇,說他儼如一隻蝙蝠。他聽後卻感慨道:

「我們台灣人很像是蝙蝠,荷蘭人來的時候變荷蘭人,鄭成功來變成明鄭,清朝來的時候變中國人,日本人來的時候變日本人,現在又變回中國人。」

孫女在紀錄片中訪問高英傑時,他也複述了父親這句話。大抵感慨在這塊土地上土生土長的人,在屢次政權易手中浮浮沉沉,仍然找不到自己的主體性。

黃溫恭的遺書

母親在父親黃溫恭被捕時,黃春蘭還在母親的肚子裏,未曾見過父親的容貌,更遑論知道他生平的一切。多年後,當她終於收到父親在臨行刑時寫給她的「情書」時,一直以為父親是病故的她覺得生命中忽然蹦出了一個人,不知如何談起。

黃溫恭,1920年生於高雄,早年被父親送到日本留學,在日本取得了牙醫師和外科醫師的資格,是當時家鄉路竹唯一一位牙醫師。黃溫恭目睹戰後台灣社會的混亂和政府的作為,感到失望,他與朋友的叔叔組織讀書會,開始在路竹教導年輕人閱讀左派書籍,研究馬列思想,後經人介紹加入共產黨。在二二八事件後的清鄉運動中,黃溫恭備感壓力而出面自首,但因未能供出更多成員名單,被判15年徒刑。然而,判決書上呈後,被蔣介石改判死刑。

在臨刑前,黃溫恭寫下了五封遺書,合共六千四百九十七個字。相隔五十多年後,最小的女兒春蘭已白髮叢生,妻子病危在床時,遺書才在輾轉之間送到他們的手上。

訪者張旖容是黃溫恭的外孫女,當她在鏡頭前屢次問起母親黃春蘭是否有曾探問過外公的事時,黃春蘭總是略帶激動地說:「怎麼問?向誰問?又有誰會說?」雖然素未謀面,但父親的陰影一直蟄伏在她童年生活中,既空白又巨大,在戒嚴時期更是難以啟齒。

排灣族公主

還有一位可愛的阿媽,本名邱瑞珍。她是一位被台籍日本警察與排灣族公主夫婦所收養的客家血統的女嬰。由於成長背景複雜,日語、排灣族語、客語、台語,英語等,她無不精通。訪問者是她的姪女,客家歌手邱俐綾。邱阿媽在鏡頭前毫不害羞,談起自己年輕時候與一名日本軍官相戀的故事,最終因為日軍撤離而無疾而終。當邱俐綾問及阿媽喜歡當什麼人的時候,她說:「日本文化很高尚,很有制度。而原住民文化是自己長大的地方,最好了。而我最喜歡當客家人,因為客家人比較溫柔,而我有客家臉。」語畢,兩代人笑得合不攏嘴。

對於邱阿媽來說,身分是可以選擇的,那才算是自由。

家族故事,島嶼記憶

陳慧齡是美術老師,也是導演。她敏於捕抓畫面,善用物件,去營造紀錄片的母題。《給阿媽的一封信》其中有一張海報是這樣的:一個紮著雙辮的女子,俯身側耳聆聽一道牆的聲音。牆上有無數蒼老的臉龐。他們有時無聲沉默,有時高昂激動,有時茫然停頓。而這道塵封已久的牆,終將會隨著愈來愈多的口述家族故事而被瓦解、打破。

《給阿媽的一封信》製作歷時十年,於2021年入圍金馬獎最佳紀錄片,並於同年獲得法國蘭波影展最佳紀錄片等多項殊榮。然而,紀錄片的生命並不停留於此。陳慧齡發起島嶼的集體記憶計畫,帶著紀錄片走進社區、學校,邀請學生及其家庭參與家族故事訪談及藝術創作,盼跨代攜手拾起更多遺忘故事,建構民間島嶼記憶。

觀看當天,正是花東918地震。紀錄片播放接近兩小時,中間餘震兩、三次,有次搖晃得厲害,我們不得不跑到室外。五分鐘後,停止了搖晃,大家又回到放映室,繼續。當看到遺書在長達半個世紀後才到達黃春蘭的手上,我潸然淚下,腦海裏浮現另一座空白的城,而就是在那時萌生寫影評的念頭,想讓更多人知道這部紀錄片,無論是台灣人與否。謝謝放映人Ellis,把它帶到花蓮,也給予了我不少資料上的補充。祝好。

參考資料:

1.《無法送達的遺書》,呂蒼一、胡淑雯、陳宗延、楊美紅、羅毓嘉、林易澄著,衛城出版,2015年。

2.《拉拉庫斯回憶:我的父親高一生與那段歲月》,高英傑著,雨山社出版,2018年。

3.《新歷史主義與文學批評》,張京媛主編,北京大學出版,1993年。