SEARCH RESULTS FOR "字遊行"

【字遊行·上海】艾米莉的廣場舞

字遊行 | by 盤柳儂 | 2025-11-28

盤柳儂在COVID-19隔離的十四天裡,最初對每晚八點準時響起的廣場舞深感抗拒亦讓他聯想到海外被異化的「華人奇觀」。然而,被困久了,節拍竟成為唯一的生命證明。他開始凝視領舞的艾米莉:她以帶口音的中英文報曲名,將《莫斯科郊外的晚上》無縫接到《紅河谷》,用身體拼貼出後現代的城市排水溝美學。廣場舞不再只是運動,而是年長女性由下而上的身體政治、在老齡化浪潮中柔軟卻頑強的空間佔領、集體主義殘響的當代轉譯,以及一場讓邊緣身體重新獲得能動性與社交連結的日常儀式。

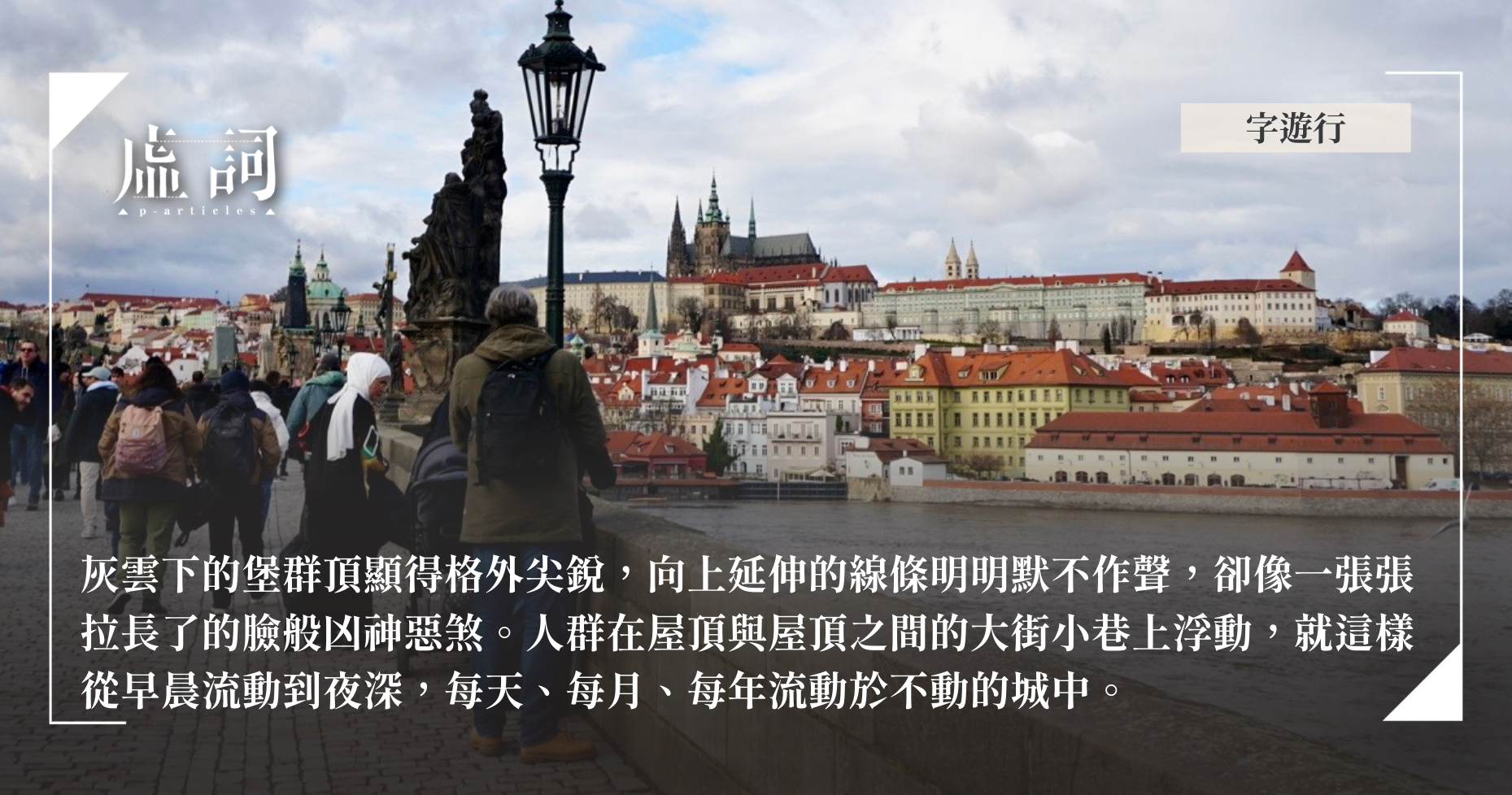

【字遊行·布拉格】〈二十歲的布拉格〉

字遊行 | by 翎心 | 2025-09-12

翎心傳來〈二十歲的布拉格》,書寫「我」和止橘在布拉格的晨間探索。從舊城廣場出發,途經火藥塔、天文鐘、查理斯大橋,至城堡區俯瞰古城風貌,布拉格的歷史與建築群都不禁令「我們」想起各自內心的掙扎,在彼此的陪伴及這座承載著厚重歷史的城市下,讓「我們」從各自的傷痛中尋找歸屬與認同。

【字遊行·巴黎】Windows

字遊行 | by 孔銘隆 | 2025-08-29

孔銘隆遊走在巴黎的各處熱門景點,因語言的限制使其不得不與AI交流心中悠然生起的疑問。在藝術薰陶的氛圍下,巴黎街頭滿是自行一派的畫家,瘋癲的作派是對秩序的反諷;抽象的筆觸是對瞬間的印象痕跡。20歐羅的交易,買下的是一個瞬間的共鳴,一個你與陌生人之間的交流,用畫筆與眼神完成的對話。

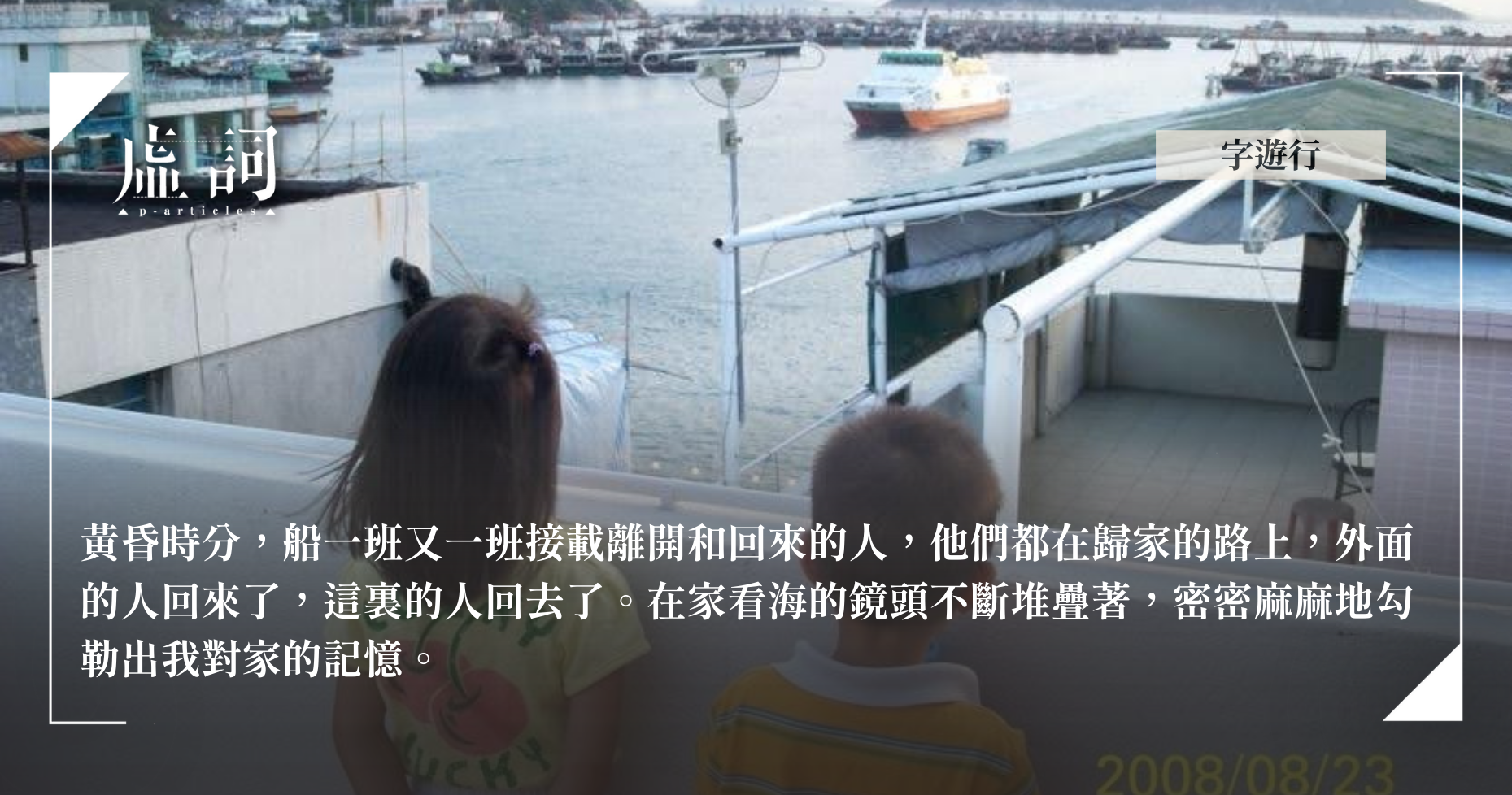

【字遊行.香港】四海為家

字遊行 | by 翎心 | 2025-08-22

翎心一直對海情有獨鍾,而一切均源於她在長洲生活的童年經歷。看海是翎心年幼時的日常,與家人相處的時刻亦在此累積,如同在岸邊翻卷的湧浪,堆疊成記憶的片段以及對於海的依戀。以至於翎心長大後獨自一人在歐洲各國遊歷時,依然對於大海難以忘懷。因由大海而翻湧在心底的思念,亦唯有大海的波流才能排遣。

西藏雜記

字遊行 | by 口魚 | 2024-12-28

口魚傳來〈西藏雜記〉,寫路途上的人與物事。他輾轉從廣州坐上開往西藏的火車,「車上百無聊賴,我看書、寫詩、泡茶之類的事維持不了很久,大部分時間都在發吽哣,困倦時便睡去,醒着的話不時會有同車的人來攀談。」認識了來自不同地方的乘客。到埗後,在布達拉宮外閒逛,觀察紀念碑與肖像。夜晚,口魚與火車上剛認識的朋友吃氂牛火鍋,「聽得店裏傳來浮滑的音樂,身穿藏族衣衫的店員跳起不甚整齊的奇怪舞蹈,食客們紛紛叫好,都高興地錄影,增城朋友叫我快拿出手機。」他卻徒感「惘然與蒼涼」。

【字遊行・義大利】圓缺

字遊行 | by 廖子豐 | 2024-09-20

在佛羅倫薩的學院美術館,大衛像吸引了廖子豐駐足欣賞。過程中,了解到米開朗基羅將未完成的作品稱為「囚犯」,因為他透過去除多餘的石材,解放了這些雕塑。大衛像的圓滿源於其剛好的「缺」,這讓他反思自己生活中的缺憾。經歷了中學畢業、留學、疫情和離別,他逐漸理解這些「缺」讓生命更圓滿。他認為,許多人在面對缺失後選擇成長,最終發現自身的完整,欣賞美在於欣賞缺陷,一如大衛像的魅力所在。

【字遊行.倫敦/巴黎】賞墳

字遊行 | by 廖子豐 | 2024-03-27

廖子豐當過導賞員,亦是導賞團常客,特別是墳場和死亡相關的導賞。近年他參加了英國倫敦海格特墓地導賞團(Highgate Cemetery Walking Tour)和法國巴黎拉雪茲神父公墓(Cimetière du Père-Lachaise Walking Tour),分別令他對生死和導賞都有所反思。同樣是當地最有名的墳場,但導賞員的選材和講解帶給他兩個截然不同的感受。參加導賞團的時候,觀賞景點以外,其實導賞也是一門藝術,導的,可以是社區,可以是概念,可以是種生活態度。

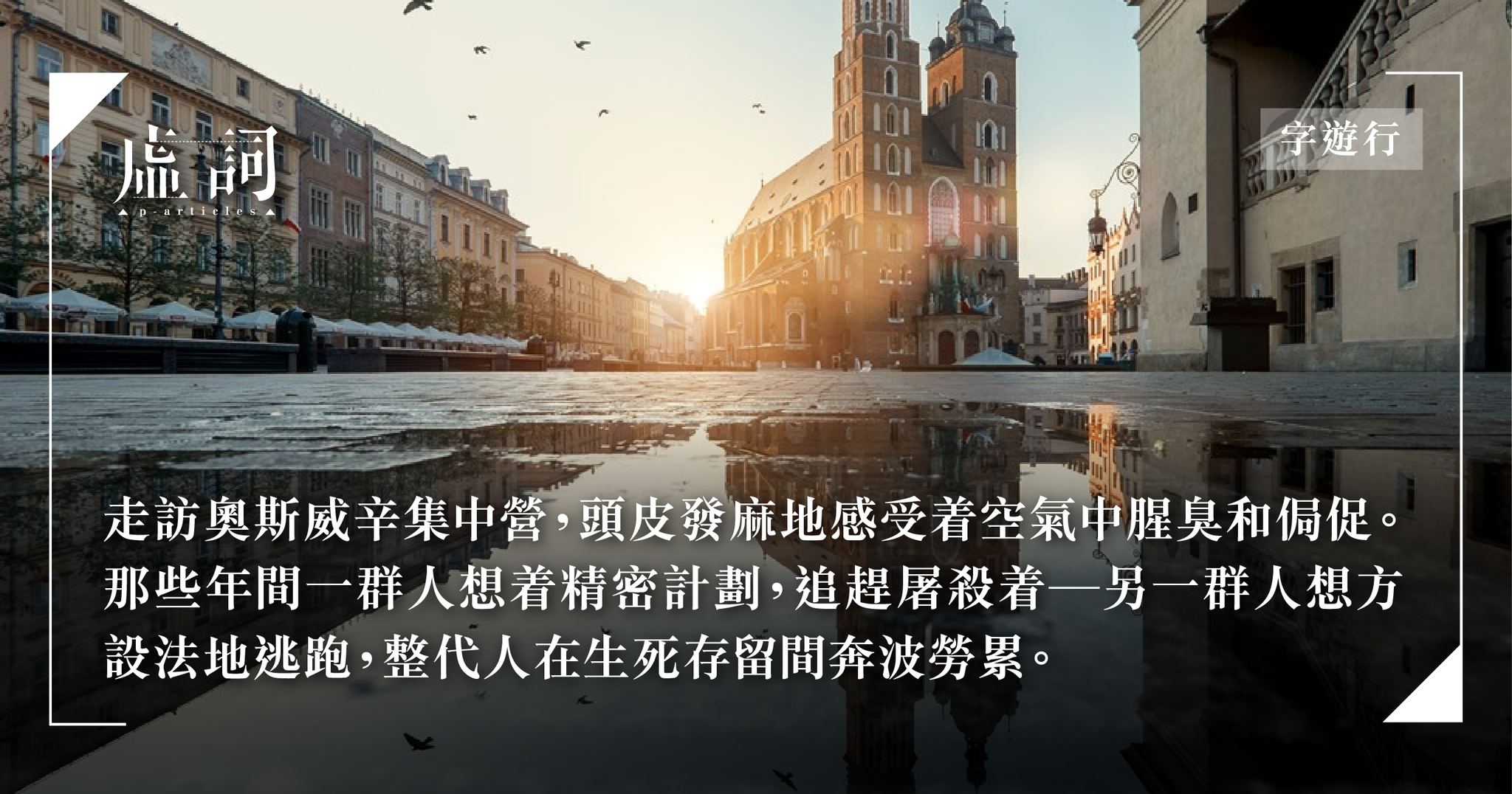

【字遊行.波蘭】旅行在歷史開始與結束之間的日常

字遊行 | by 阿海 | 2023-08-04

阿海從布拉格走到波蘭的第二大城市克拉科夫,行走於街道上有如穿越不同的歷史維度,在遊訪維利奇卡鹽礦和奧斯威辛集中營時,更見逼真的歷史,由此勾起他對宗教與戰爭的思考。旅行本應輕鬆,但他認為與世界的歷史時間相接成為了這趟旅行的意義。

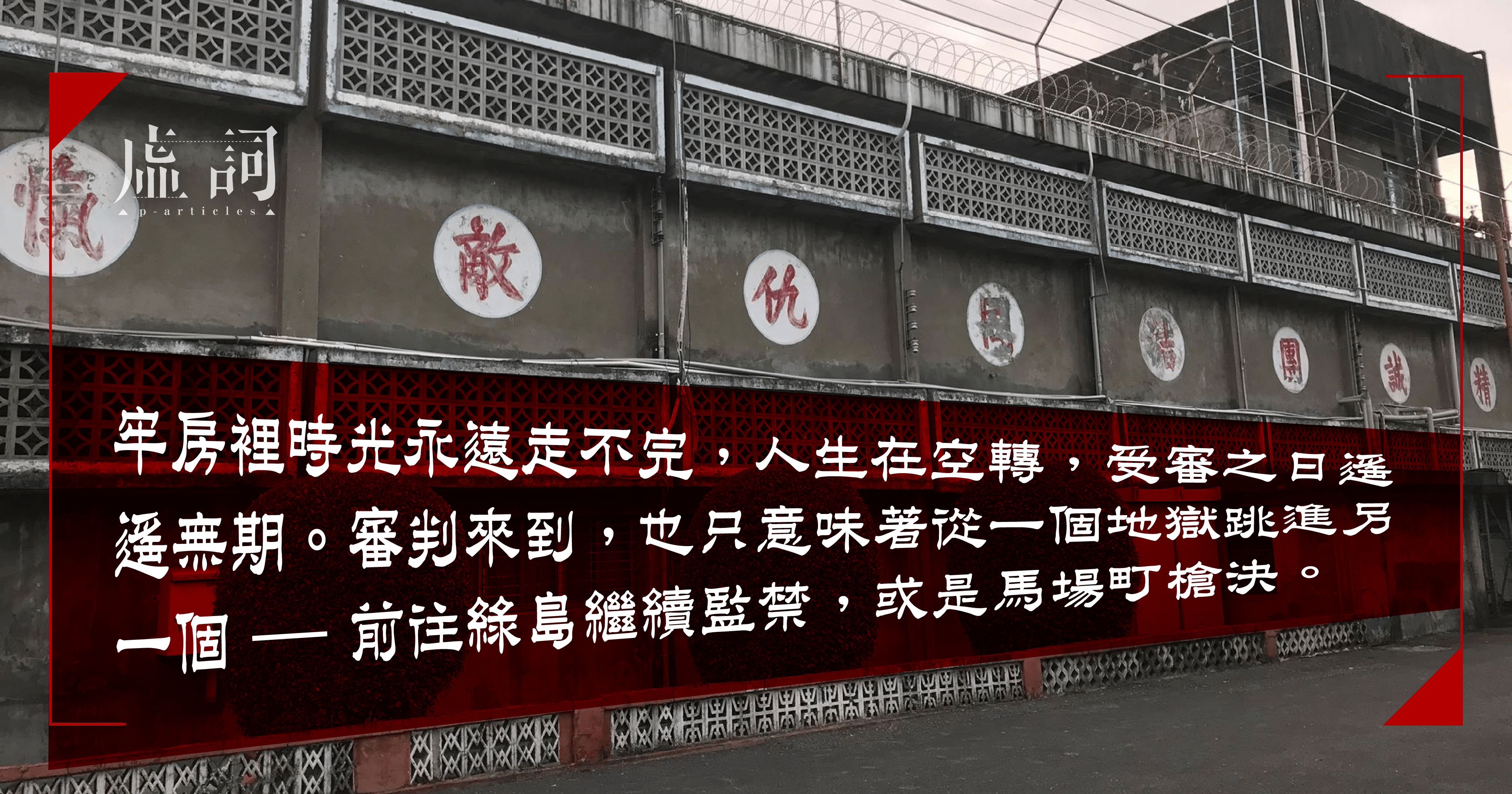

【字遊行・台灣】景美看守所(二)

字遊行 | by 左筠 | 2021-09-27

第二天,郭振純來到放風場,按著丁窈窕的指示,戰戰兢兢地找著了她的香菸盒。一打開,心上炸開了一個洞——輕輕的香菸盒,有一段訣別的話,和一撮細細的、絲絲的,她的頭髮。

【字遊行・台灣】 景美看守所(一)

字遊行 | by 左筠 | 2021-09-27

十分鐘——朝夕分隔的政治受難者和家人要在短短時間內把心聲盡訴,加上話筒裡的對話會受到監控,囚犯有時會把要說的話寫在手板上,偷偷給家屬看。

【字遊行・西藏】藏民

字遊行 | by 洪詩韵 | 2019-08-24

兩米多寬的翅膀,飛在比高原更高的天空,牠們從天上聞到食物的香氣,來,履行上天給予的義務。兩顆凸出的眼睛帶著貪婪,看到地上的幾個金點,他們來了,而牠們也該降落了。看!那穿著衣服的東西是有味道的,就是牠了!從金點慢慢放大直到金色的三角與白色的圓柱下,高僧大德念起靈肉分割的咒語,天葬師拿起刀解開身上最後一層衣服,然後用大錘剁碎最後的骨頭……

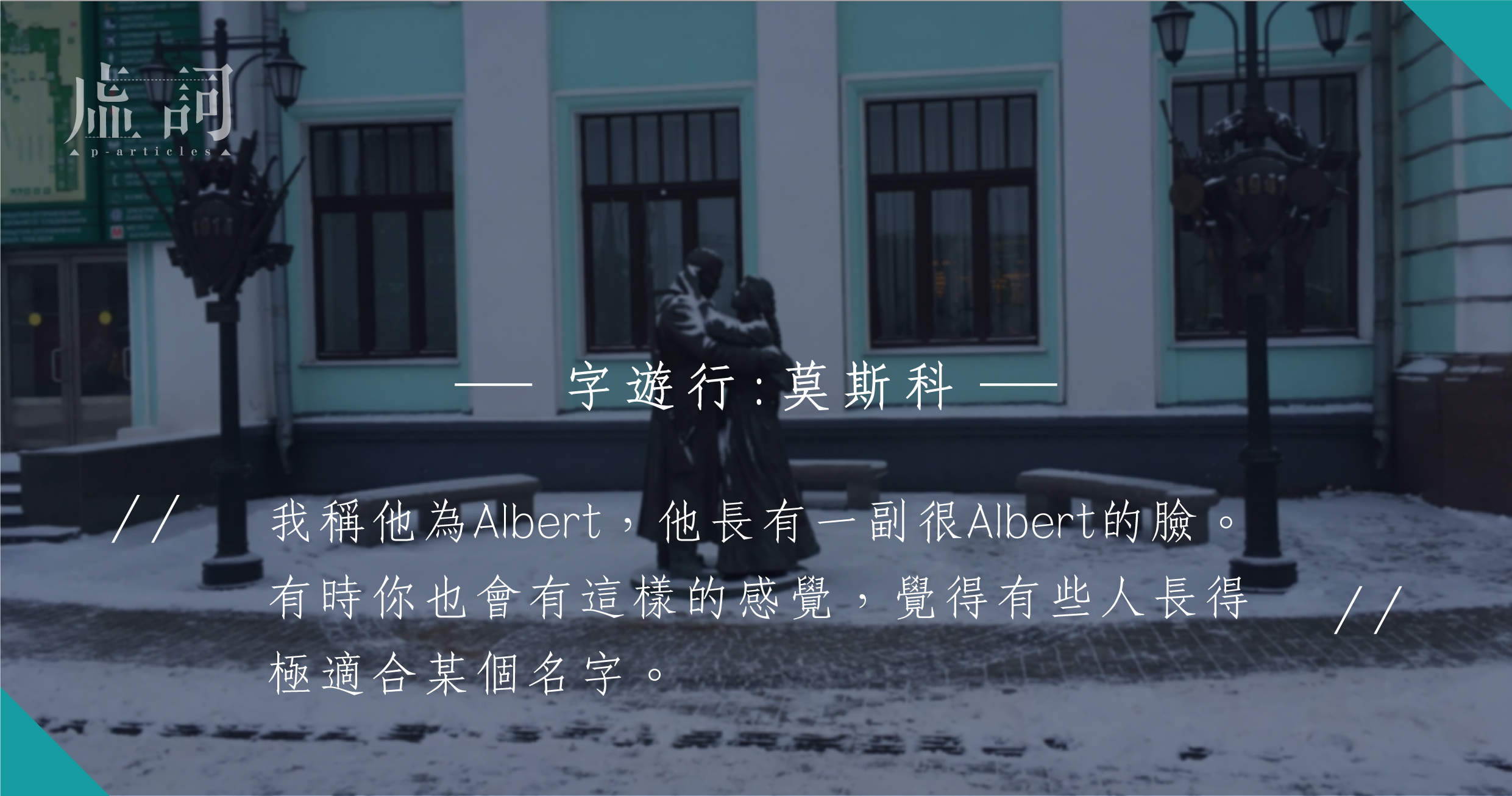

【字遊行.莫斯科】莫斯科那夜

字遊行 | by 張紫敏 | 2019-07-12

深不見底的扶手電梯,宮殿式的建築和裝飾佈滿整個莫斯科的鐵路網絡,那地鐵一進來時如颱風來襲,多次嘗試在車廂內和友人交談,卻是被那地鐵轆過車軌的聲音掩蓋。在地鐵中每個乘客都極奇安靜,不少人拿上書本品讀,而且裡頭基本上無法接收訊號,乘客甚少沉迷電話,車廂寧靜得聽到當下的心跳。那時旅客少,只有我不斷在研究俄語發音的車站名和轉換路線的程序,分辦顏色、字形、讀音成了我解讀鐵路站的法門,避免過了站和坐了調頭車的失誤。

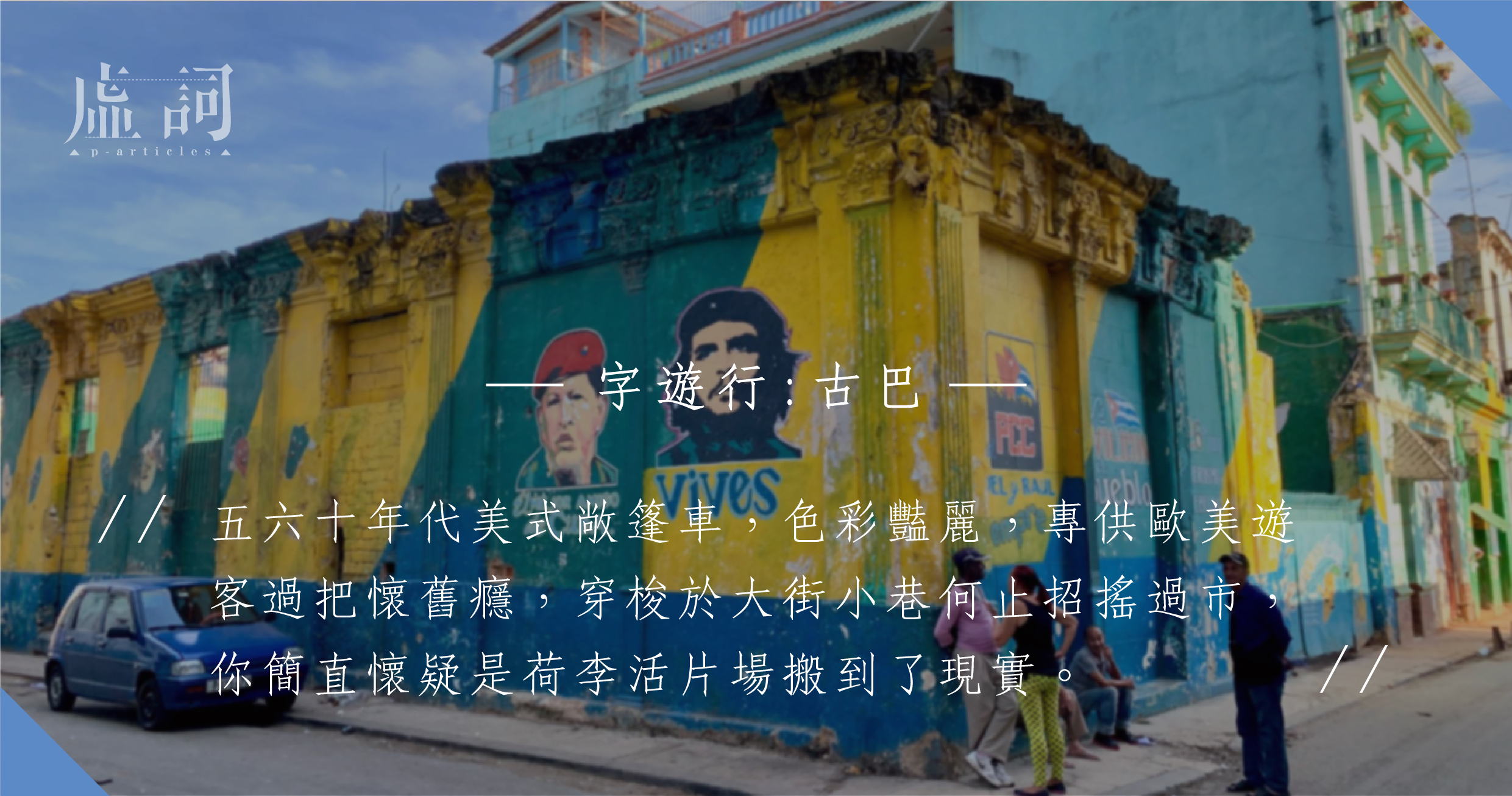

【字遊行.古巴】夏灣拿日常

字遊行 | by 柴子文 | 2019-05-31

我們從墨西哥坎昆做落地簽再飛往夏灣拿,但託運的行李箱卻不幸被滯留在了出發的三藩市,需要等待數日才能運到夏灣拿。心中忐忑,必須做好最壞打算,找不回一整箱的行李,要做減法,從零開始「生活」。

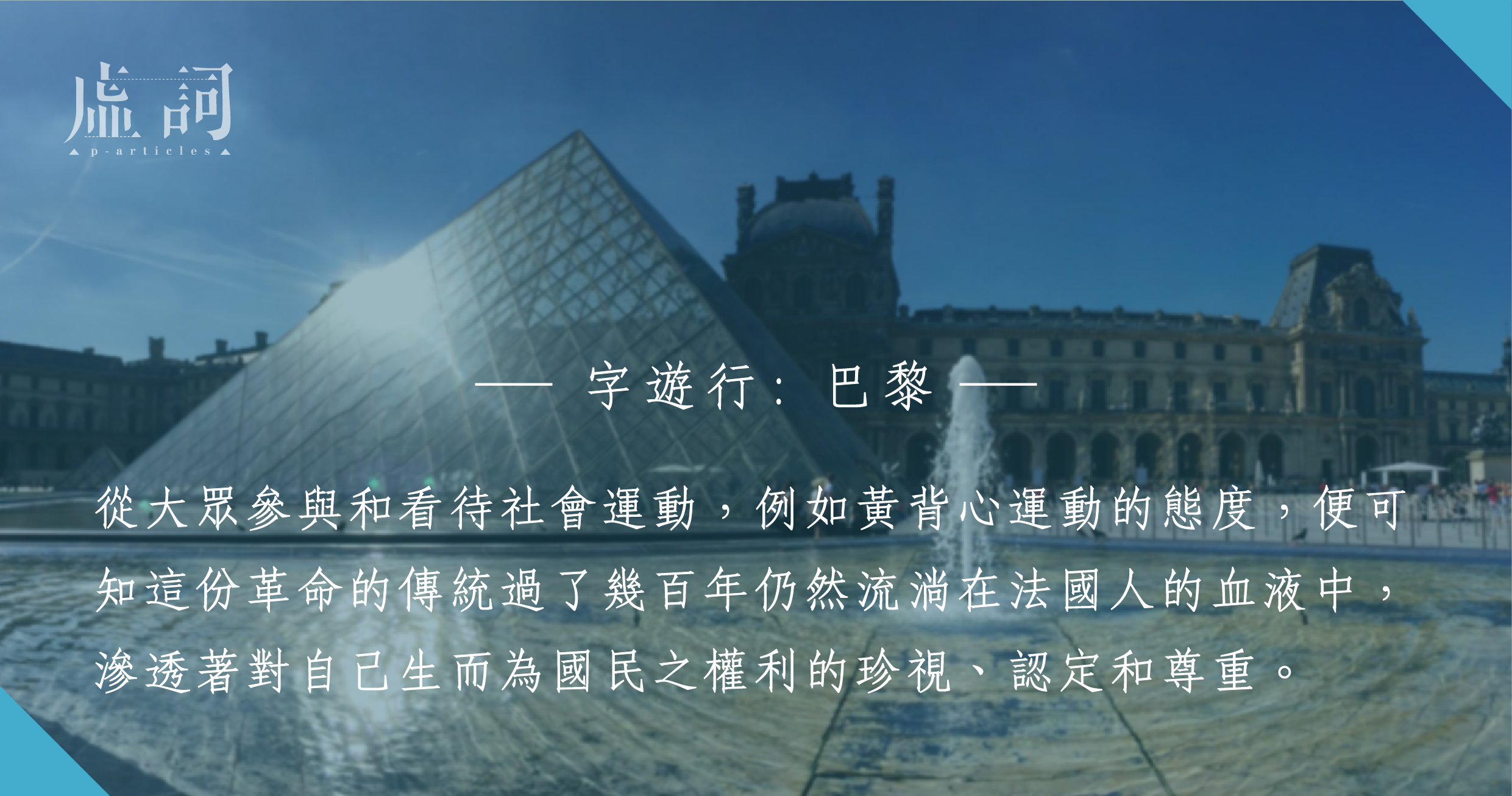

【字遊行.巴黎】悄悄走進Belle Époque

字遊行 | by 左筠 | 2019-05-24

巴黎就是這樣浪漫的城市,在這裡發生過的事情太有趣,歷史遺留下來的痕跡令你不禁想像,法國以至一整個歐洲是怎樣走來,直到今天。

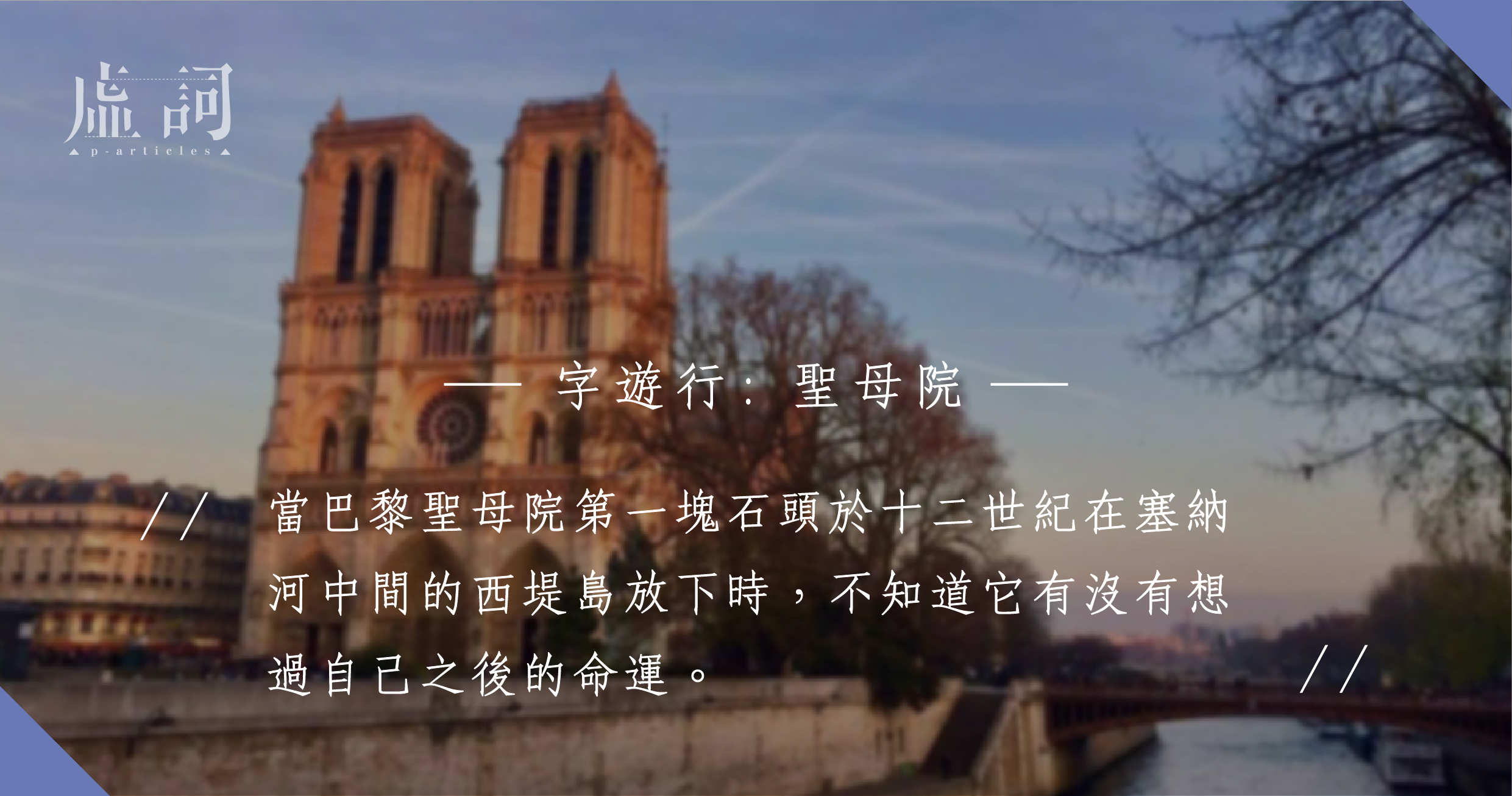

【字遊行.巴黎】命運與巴黎聖母院

字遊行 | by Sabrina Yeung | 2019-04-26

幾年前,本書作者去聖母院參觀,更確切地說是追蹤覓跡,在兩座鐘樓之間的暗角牆壁上,發現這樣一個手刻的詞︰ANARKIA。這幾個大寫的希臘文字母,由歲月侵蝕而發黑,深深嵌入石壁中,其形貌和筆勢,不知如何借鑑了歌德字體的特徵,彷彿是為了昭示這是中世紀人寫下的,其中所包含的難逃定數的命運,尤令作者凜然心驚。

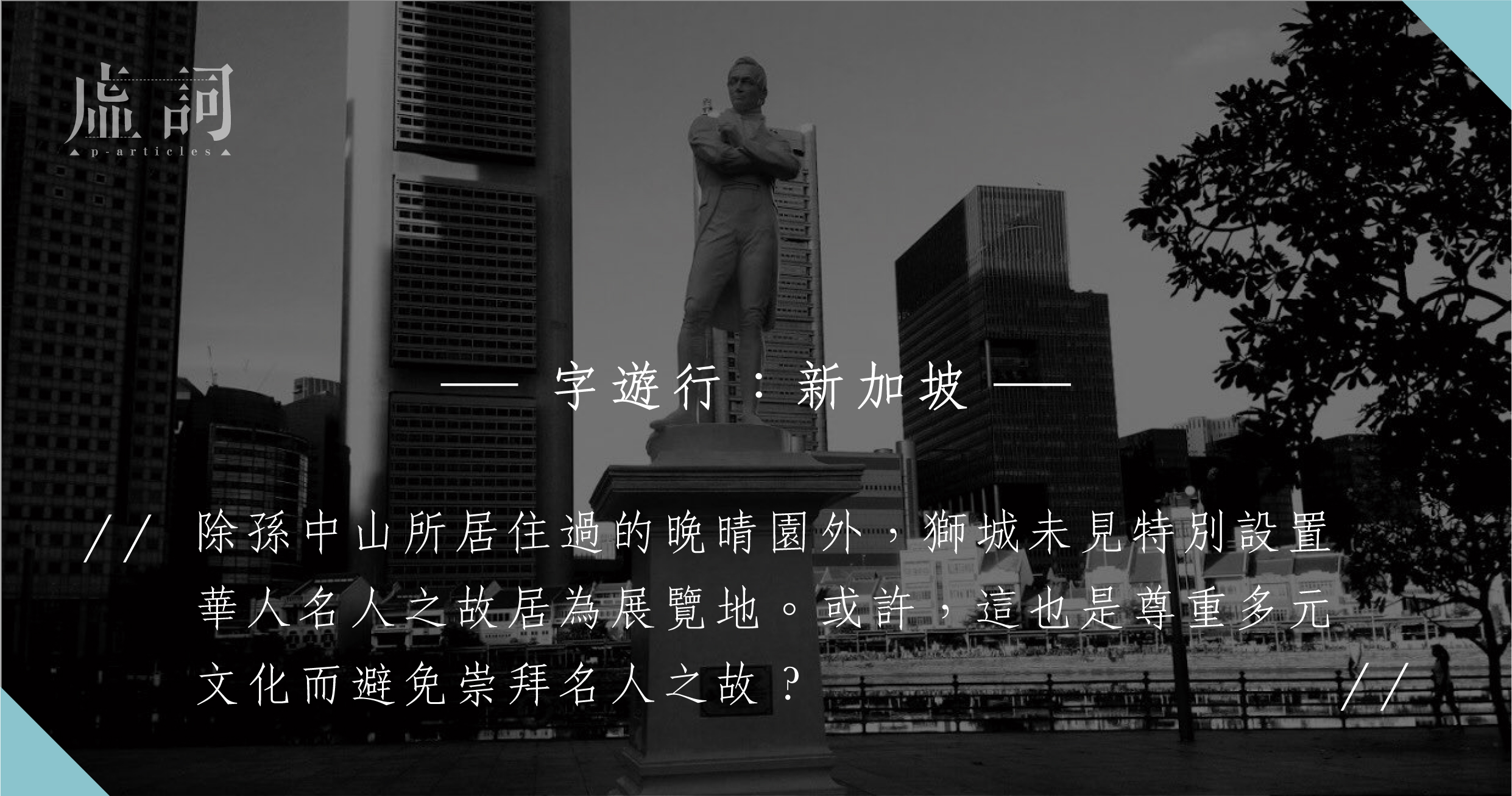

【字遊行.新加坡】人文獅城閒蕩日記

字遊行 | by 王千瑞 | 2019-01-18

珍貴的事情宜於筆端記下,似珠子穿起來掛一掛,有心時拿出來賞玩。古岡州,今新會,無意中走到其會館,漫行數小時。四層樓,有議事大廳,亦有講武堂,戲舞台,拜神拜佛處。橫批來自張之洞筆書,也曾出如名人梁思成,梁思禮,陳垣等我亦知之者。而其會館曾大力作為互助庇護處,對於中華傳統文化的傳薪也令人讚歎。

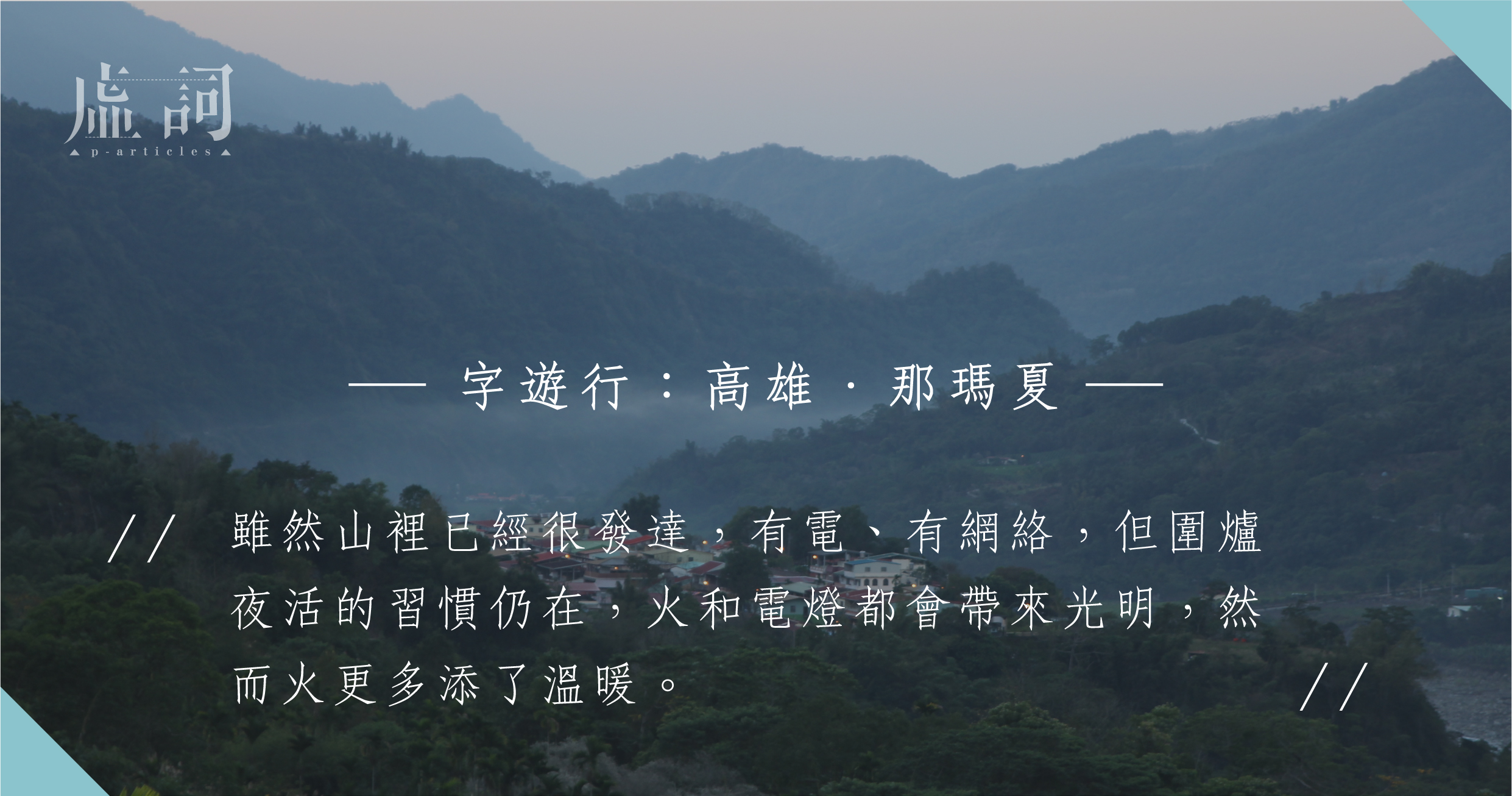

【字遊行.高雄】火與木頭

字遊行 | by 李顯華 | 2018-10-24

自高雄市區出發,經過旗山、甲仙等城鎮,公車便駛進了截然不同的維度,平地減少,兩旁的岩壁、叢林漸漸向公路靠攏,方才遙遠的山巒赫然出現,緊緊地貼在車旁,平坦河道成了險要溪流,圍繞著山腳的弧線,在這天然障壁下,人類不能恣意拉直道路,只好藉橋樑跨越峽谷,穿插在楠梓仙溪的迂迴曲流。

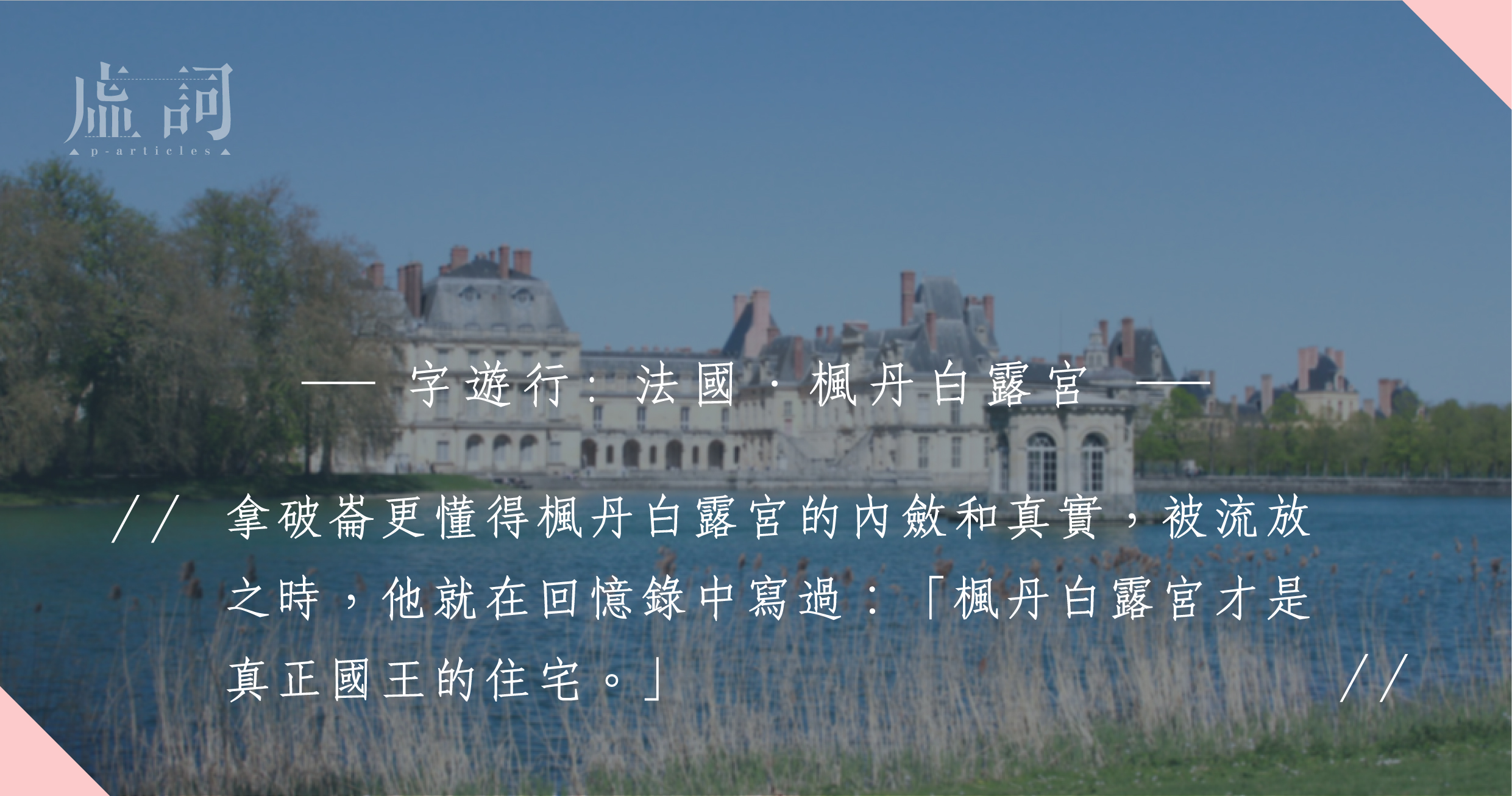

【字遊行.巴黎】真正的國王住宅

字遊行 | by Nathanael Liu | 2018-09-27

凡爾賽宮是「太陽王」路易十四的傑作,他將全國的主要貴族都集中於此居住,他這樣做,無非是君主專制、政治集權的手段之一。裡裡外外,凡爾賽宮都展現出令人不敢迫視的金碧輝煌。遊巴黎固然不能錯過凡爾賽宮,但要認識真正的法國,我想說的,其實是楓丹白露宮(Château de Fontainebleau)。

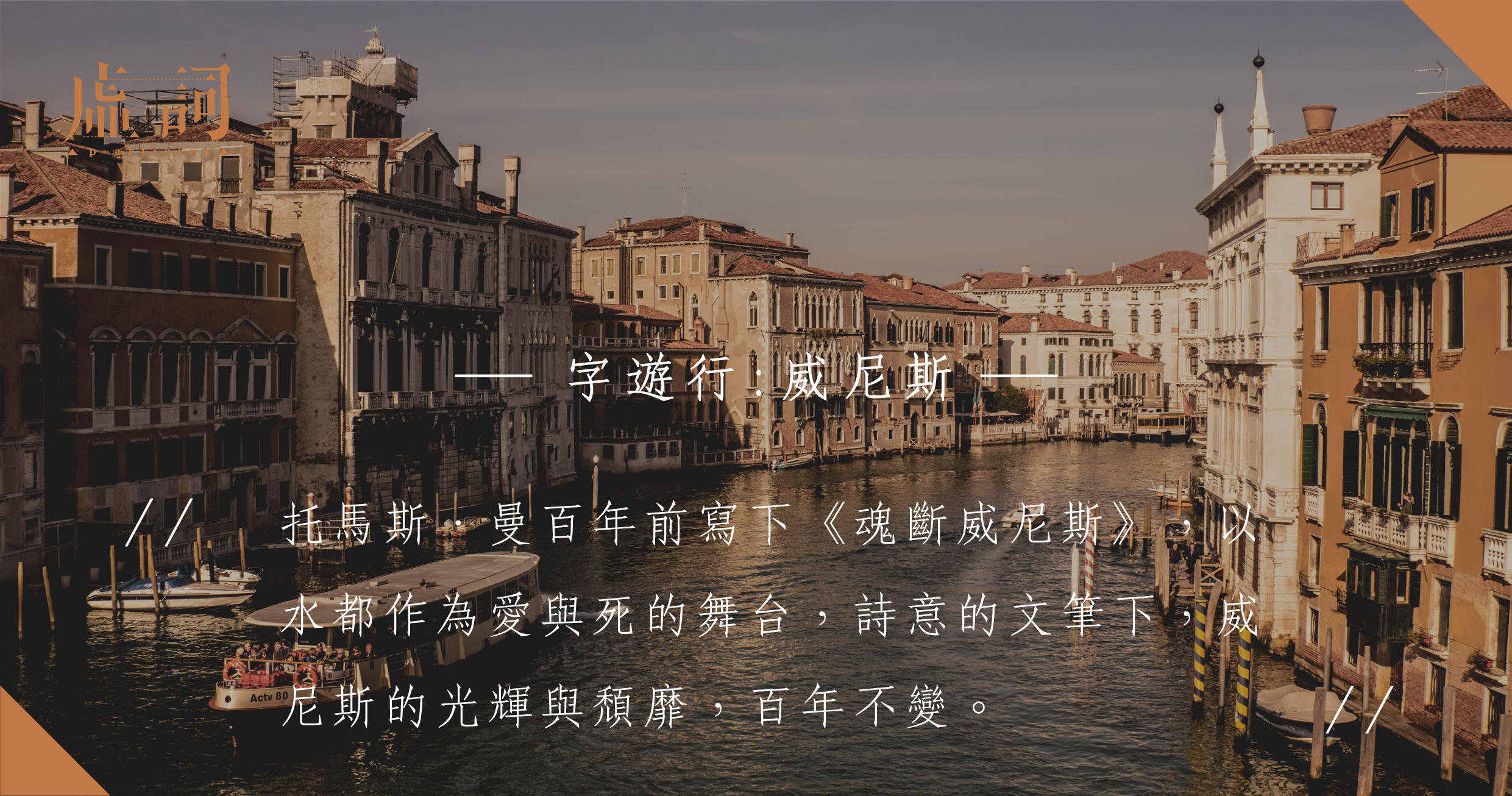

【字遊行.威尼斯】美得讓人斷魂的威尼斯

字遊行 | by Tadzio | 2018-08-24

一九……年,德國小說家古斯塔夫.馮.阿申巴赫被發現死於威尼斯麗都,一個浴場大飯店住客專用海灘的一張躺椅上,死因被認為是被政府當局刻意隱瞞、為免影響旅遊事業和各種商機的一場霍亂疫症,然而,如果要窮究他為何會死(或為何而死),那我們必須弄清楚這位受人景仰、從來過著嚴謹、規律的寫作生活的德國作家,為甚麼會去了威尼斯。

【字遊行.西藏】轉經、轉山、轉寺,為何西藏人熱愛走路?(下)

字遊行 | by 薯伯伯 | 2018-08-02

那年初夏至深冬,不論年輕老少,圍著孜廓而走的信眾,看來是歷年之最。當時政府想不出對策,只好眼巴巴看著一班人去磕長頭。

【字遊行.巴黎】日落巴黎

字遊行 | by Sabrina Yeung | 2018-08-03

左拉筆下的日落是印象主義式的日落,納博科夫的則是一個死亡視野下的日落。而我的呢?我看了六年巴黎的日落,它象徵著我的青蔥歲月,我們沒有錢,就這樣在日落前聚在一起,大笑大叫,就像海明威的句子所說的那樣:「那時候我們很窮,卻很快樂。」

【字遊行.冰島】為甚麼你不應該去冰島旅行

字遊行 | by Melody Chan | 2018-06-22

如果你要假裝離開地球、來一趟便宜的旅行,香港來回冰島的機票,淡季六千五元就辦得到了。但冰島畢竟不是一個適合香港人旅行的地方,當地全年氣溫徘徊在十度之間,不時下著微微細雨,永遠充滿清明節氣氛,老是覺得「沾寒沾凍」的香港人,或是只喜歡泰國天氣的鬼佬,絕不適宜前往。我遇過住在雷克雅未克的冰島人,要求我幫忙從外地寄到冰島的,是Uniqlo的薄羽絨外套;她說自己曾有一件,但拉鏈壞了想替換,「夏天戶外穿最好」,可想而知冰島是甚麼天氣。