【字遊行.台北】寫在雅舍邊上

脫去鞋子放到玄關的下駄箱,舉頭瞥見天花板精心製作的上株式御幣串,如風我飄進台北的梁實秋「雅舍」故居,彷彿隨手展閱一本翻譯的日文小說,似懂非懂。探頭看座敷,正面壁體懸掛杜忠誥重寫1940年朱錦江贈送梁實秋的壽詩,猶似用鐵管銀鉤再為梁實秋造像。梁實秋在台灣師大教學十七年,不止擔任行政工作,更不斷創作和翻譯,茶之間就展覽《梁實秋文學獎作品集》,另有他與師大互有因緣的書籍與紀念品,最矚目還是周昭明的墨寶釋文,是梁實秋翻譯《馬克白》第五幕第二場的內心獨白,琅琅上口的英語演化為龍飛鳳舞的書法,沈吟時依然低迴不已。經過廊下來到寢間,大床已經移走,改扮成書室,桌上擺放梁實秋寫作時採用的工具書和打字機,兼有文書來往和「大事記」圖表,我獨鍾情梁實秋手書的一首宋詞,用鏡框裱幅掛在左牆。我不熟悉舒亶的<虞美人.寄公度>,讀到「芙蓉落盡天涵水,日暮滄波起」兩句,心間居然湧現:「滅了吧,滅了吧,瞬間的燈火」幾句,「浮生只合尊前老,雪滿長安道」亦回應「人生只不過是行走着的影子,在台上高談闊論的一個可憐的演員,以後便聽不見他了。」然而舒亶始終企盼「故人早晚上高台,贈我江南春色,一枝梅。」不似莎士比亞,只認為人生「不過是一個傻子說的故事,說得激昂慷慨,卻毫無意義。」寢間設有押入,開闢為「關於故居」展場,娓娓道出「雅舍」的演變,歷年屋主的簡歷和紀念書稿,我滿心裝載莎士比亞和舒亶的詩詞,瀏覽屋主從日據時代到而今不斷替換,只覺得是眼前燈影。踩着木板地來到應接室,日式格窗旁,陳列「梁實秋與友人的海報、照片及通訊」,細數梁實秋與胡適、劉真、聞一多的情誼,在和式佈局裏,我體會「故人早晚上高台」的雅趣。

應接室應該是參觀最後一站,我們坐到籐椅休憩,接待員遞來梁實秋的生活相簿,追溯到1927年,梁實秋還未與元配程季淑聯婚,兩人已經在鏡頭前出雙入對,一個講學一個聽課,又週旋於親友之間。快速進帶到1974年,是梁實秋與歌影雙棲的前「上海小姐」韓菁清的艷遇,接着就是親友在梁實秋碑前掃墓的情景,彷彿用照片為梁實秋寫傳。吊詭的是,1973年梁實秋與程季淑移居美國西雅圖,梁實秋慶祝自己七十大壽,寫詞抒發對台北麵包樹的繫念,乘機吐露對程季淑的情意,「目斷長空迷津度,淚眼倚樓」的句語卻是一語成讖,翌年程季淑便因意外傷重不治,梁實秋常到墓園徘徊,追悼相處四十七年的妻子,默默把一兩個星期以來所發生比較重大的事報告亡妻,還覺得自己悼亡的淚,可以盛滿羅馬人殉葬的淚壺,並且寫了長達四萬九千多字的<槐園夢憶>,借用潘安仁、莎士比亞、鄧約翰、伯朗寧、薩克令、羅賓蒂、羅拔賓斯的詩詞追悼亡靈,同年梁實秋結識了韓菁清,次年續弦,記得吳煦斌在<海熱>裏說的幾句話:「在一切平淡、繁瑣、沮喪和憤懣之外,總有些事情讓我們律動,或是沈默傾聽。」我把相簿歸還接待員,道謝之外,不作任何評語。

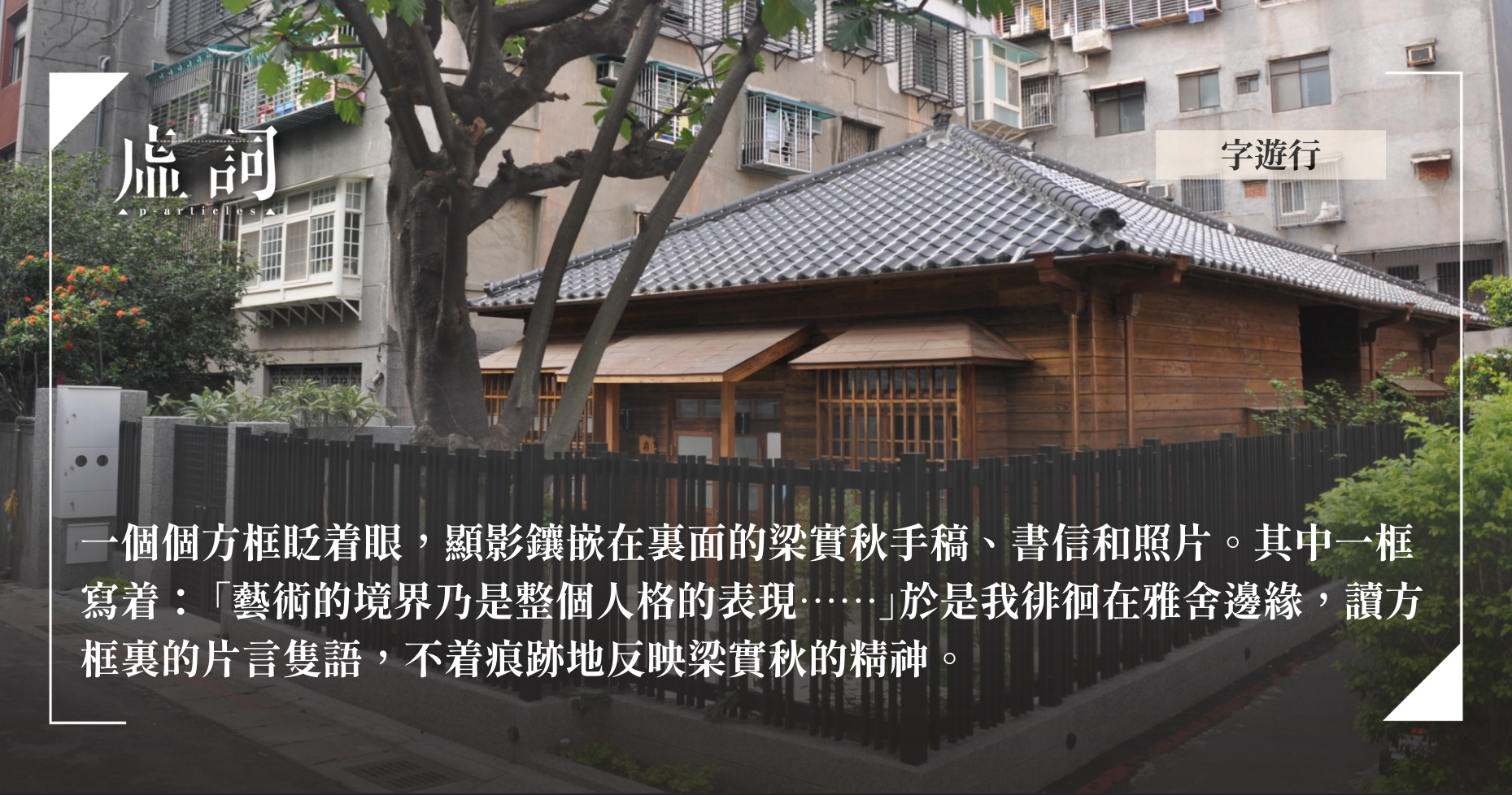

步出故居,參觀尚未結束,陽光還熾熱哩!照射到雅舍外的木欄柵,一個個方框眨着眼,顯影鑲嵌在裏面的梁實秋手稿、書信和照片。其中一框寫着:「藝術的境界乃是整個人格的表現,有關他的氣質、涵養、學問。是自然而然的反映,不是要刻意創新力求突破。」忽然想起據說人生是一部大書的錢鍾書,他認為一大半作者只能說是書評家,「…不慌不忙地瀏覽。每到有什麼意見…隨手在書邊的空白上注幾個字…像中國舊書上的眉批…這種零星隨感並非他們對於整部書的結論,因為是隨時批識,先後也許彼此矛盾,說話過火,他們也懶得去理會,反正是消遣…」於是我徘徊在雅舍邊緣,讀方框裏的片言隻語,不着痕跡地反映梁實秋的精神。

每個人都會在心中搭建神龕讓大師安居,梁實秋也不例外,從寫在雅舍邊上的文字看,梁實秋心中起碼供奉梁啟超與胡適二公。不因為是同宗便對梁啟超偏愛,大師風範在<演講>的片段表露無遺,梁啟超不用底稿,依然熟極而流,時間已到,意猶未盡,還在台上磋跎數分鐘,最令梁實秋動容,卻是梁啟超對講義的一份情,唸誦《桃花扇》的詩詞,一時感觸,涔然淚下。胡適就默默把教誨寄託在寫贈學生的書法上。翻譯莎士比亞戲劇全集與撰寫《雅舍小品》只是梁實秋的閒情逸致,真正為他掙一口鐵飯碗是教學,一晃眼就是四十年,梁實秋受到兩位大師影響,治學方法也是不動聲色,他自比一口鐘,學生若有疑問,需要扣鐘,「大扣大鳴,小叩小鳴」,學者給人的印象,每是不可攀的高牆,梁實秋倒會在高牆下開一扇門,邀請學生入屋小坐,師大的人文學社需要一個英文名字,學生嫌是小事,戰戰兢兢不敢驚動老行尊,梁實秋得悉,隨手撕掉校務處一頁檯曆紙,即席揮毫。雅舍邊上有好幾幀照片,拍攝梁實秋在課餘時間與學生互動,或者指點功課,要不結伴踏青,他都隨和應對。梁實秋最避忌趾高氣揚,雅舍邊上另有一封台大校長傅斯年邀請他任教書函,梁實秋知道他不好相遇,藉詞聽從太太的主張,寧願選擇到師大任教。演講席上,梁實秋笑稱自己是京戲正劇上演前充撐場面的跳加官,梁實秋心廣體胖,六十歲退休時在答謝同仁的宴會的留影,活像一個穿著西裝的彌勒佛。

教育的不強求也應用到日常生活,<散步>一篇,梁實秋表白散步是他每天必做的運動,健體強心,卻沒有刻意尋找蓬萊仙境世外桃源,就讓心情牽引腳步,儘管風景蓬頭垢面,而且不斷重複,每次打個照面,他都覺得眼前一亮。<喝茶>一篇斟酌的也是淡泊的情趣,不一定價高就代表好品味,先要照顧自己忠實的喜惡。一幀照片攝錄梁實秋與外孫放風箏,旁邊一段文字說把身心托付風箏,也可以像出門旅行,飛上青天,俯瞰塵寰,已經得到遠走高飛的情趣。另一段文字甚至把人生比作爬山,流盡血汗登峰造極,達到心願,但不能久留,提防削弱壯志,淺嘗輒止,還是下來,就讓躊躇滿志充當美好的回憶。梁實秋對於人生並不強求,知道幸福並非絕對,總混雜着苦難的雜質,享福需要受罪的代價,講究的還是隨緣。

梁實秋始終是注重感情的人,當初捨台灣取美國,完全因為程季淑罹患高血壓,與次女同住,方便照顧,事與願違,不出兩年,還是敵不過命運的安排。<槐園夢憶>不是矯情,從大陸到台灣,初住師大宿舍,兩夫婦同時愛上園中一棵麵包樹,七年後遷往新居,程季淑就帶走一粒麵包樹的種子,每次路經宿舍,兩夫婦總會繞道故園,探問麵包樹的安好。羈旅海外後,麵包樹就成了梁實秋的鄉愁。雅舍門外更有<燒餅油條>的節錄,梁實秋明知道燒餅油條充滿脂肪和澱粉酶,不是營養早餐,只是自小吃着長大,也就念念不忘,文中一位美籍華裔學人,每次返台,不忘運送一、二百副冷藏的燒餅油條回美國,慢慢享用,也不知道梁實秋可是夫子自道?再婚後二夫人從街外抱回一隻白貓,梁實秋封贈牠為白貓王子,以後每年為牠撰文一篇,一寫就是三年,韓菁清的出現,似乎存心毀碎他的金漆招牌。

照片可以是不可靠的說書人,雅舍門前掛一個題名「下廚做午餐」的方框,奪目是一張褪色的彩照,梁實秋站在廚房一隅洗碗碟,擺出怡然自得的模樣。底下的文字真正吐露他的心聲,妻子亡故後他依然旅居美國,每天四時起床後,女兒一家人不是上班就是上學,他孤家寡人,日間連一個聊天的對象也找不到,黃昏後女兒女婿外孫陸續回家,彷彿到來探監。梁實秋與韓菁清一見如故,應該是順理成章。