【字遊行.花蓮】經過十個夏天才趕到此

第二次來花蓮時,天氣仍然是陰沉沉的,人心中不禁暗疑:這是受到中央山脈永恆的庇蔭嗎?然而彼時狀況連連,一下子切斷了感動的思緒:我與大熊剛從一家八字不合的旅舍落荒而逃,拖著大包小包站在馬路口,「累累若喪家之狗」,望著工作日下午空曠異常的馬路,才知什麼是叫天天不應叫地地不靈。

情急之中,忽然想起上次來時住過的老宅,一個電話打過去,老闆很「阿沙力」地告訴我鑰匙位置:「剛巧今天沒其他客人,你們自己選房間。」陽錯陰差,天地玄機,又住進了這間夢幻居所。

(第一次去花蓮時天氣陰鬱)

日式老宅,閣樓有沒有軍刀?

老宅位於節約街街口,一街之隔就是建於民國二年的慈善寺,(偶爾還能聽到大鐘低鳴),不遠處是釀酒廠改造的花蓮文創園區,都是低調沉穩的建築。因與鬧市區還隔著兩三條街,兩者保持著互不侵犯的恰當距離,這裡更是籠罩著一層隔世的安寧。

宅內清一色檜木家具,甫入立刻嗅到清香;庭園草坪盡處是乳白色的鞦韆,儘管油漆隨時日剝落,結構依舊很牢固。夜晚,坐在臨窗的玻璃桌前,世界僅存黝黯昏黃的路燈,光弱弱地打在院子裡,卻不能誘發任何可怖情結的想像。身後三個房間空無一人(若是畢業旅行季,或會熱熱鬧鬧住滿興奮的學生,但我從未撞見過),狹長的走廊上鋪著架空地板,光腳踩上去還會發出咯咯的響聲。

在這裡唯一想到的,是《牯嶺街少年殺人事件》裡小馬意外發現那把塵封於閣樓的日本軍刀。

老闆也是愛書人,書架上除了一般旅行讀物,也有吳明益、阮義忠。據說老宅的名字源於三毛為林慧萍歌曲填的詞:「說時依舊,淚如傾,星星白髮猶少年。」比起一般文青民宿,這裡確實更多了一份遲來歷史的蒼茫。若你踩單車穿過整個花蓮,在日治時期的屋宇建築中遊走,被日常灰涼的天氣與遙遠的山脈若有似無地包裹住,這蒼茫感或許更甚。

在我們離開的清晨,一對約莫六十多歲的日本夫妻來收拾房子,動作輕盈迅速,井井有條。腦海中忽然浮出一個猜測:他們是老宅舊時的屋主嗎?旅遊業盛起,把房子租賣出去,轉頭捨不得,於是又甘願回來做清潔者,每日來撫摸一下也好。如是也不奇怪,老宅有它的魅力:連我們作為被短暫收容的過路人,也有好多個時刻賴著不想走了。

(老宅前廳部分,民宿老闆搜集的很多裝飾物,還有廢核與傳承的標語)

(老宅的客廳,臨窗玻璃桌)

七星潭,太平洋式孤絕

七星潭的海岸正對著整個太平洋。如果不遺餘力地游過去,穿越海中央的狂浪風暴,就能抵達美洲大陸危地馬拉。這當然是不可能實現的,但坐在沙石之上,想像不得不馳騁,有什麼驅趕著你的腦顱入海似的,叫它逐浪層、逐風暴捲入其中。

出生於花蓮的詩人楊牧〈瓶中稿〉云:

……

不知道一片波浪喧嘩

向花蓮的沙灘——迴流以後

也要經過十個夏天才趕到此?

想必也是一時介入的決心

翻身剎那就已成型,忽然

是同樣一片波浪來了

寧靜地溢向這無人的海岸

(從四八高地看七星潭月牙灣全景)

的確,在廣博而萬年循環的海洋面前,即便身邊的人再多,也只能感到赤條條一個人來去的孤絕——但首先要成功前往七星潭,就已是一個考驗。

沒有其他交通工具,兩次前往東海岸,都是從市區租一架單車、一腳一腳騎過去的。路線大抵是從市區出發,經過和平廣場、美崙工業區一路北上到七星潭,途中有時荒涼到以為自己進入了異世界。冬天還好,夏天則全身暴露於光曬之中,四下無人,明明地圖上顯示海岸線就在旁邊,轉頭卻只能見到一間又一間大門緊閉的工廠,黃沙滿天飛。騎了一個世紀才發現一家賣蜂蜜水的小店,如抓住救命稻草般衝進去飲水乘涼,再出發時信心已消磨大半。

第二次前往,興許因為是初冬,騎行者也多了一些。我們放慢腳步,跟從前人軌跡而行,一不留神就被帶入一條掩入山林的路——這條路不在預計的地圖路線上。路愈來愈窄,不知是不是樹木遮擋的緣故,天色也漸漸暗沉,正擔心時,眼前的一群人下了車,閒聊中得知他們將去傳說中的秘境「四八高地」,於是把心一橫、車一停,緊隨其上。

「四八高地」原是軍事用地,現部份荒棄,土屋堡壘上的長草隱隱透出一種蕭條。站於其上,看到的天色是分別罩於兩地人之間的天色,而太平洋則如一股驍勇的分泌,是瑤池,也是羊水。

(四八高地一路下來,好幾處道路都被土石流沖毀)

花蓮時間:傍晚六時起

可能是遊客心態的緣故,我心目中花蓮一天開始的時間,是傍晚六點。

六點之前,人們都在上班,我們就踩著單車浸泡於不同書店(花蓮的好書店不少!舊書鋪子、雨樵懶人書店、時光1939……一路過去都逛不完。)而每回必去二手時光書店,是大隱於市區的一棟小木屋,我總是臨近黃昏時找到它、一頭栽入,等到出來時已經是夜晚,驚覺書店的外觀都與進去之前的不同了(可能與光線有關)。

(二手時光書店,有很多大隻的貓在書間移動)

彼時整個花蓮也完全不同了,下班的人騎著電單車穿行,把賦閒一下午的馬路統統塞滿。偶爾有騎士在路邊歇停,一腳撐在地上,探頭過去挑選路邊的滷味,騰騰熱氣與即將回到那個安然舒適的居所,都映照在他的安全帽上。花蓮真正的美食也要從夜晚開始:馳名海埔蚵仔煎從五點半一直做到午夜,歷史悠久的廟口紅茶更是當地人的all-day breakfast。的士司機告訴我們,花蓮不少年輕人,下了班便開始第二份工作:在路邊擺小吃檔。於是那些兩三曾樓房之間、廣闊馬路與狹長小巷之間,倏忽產生了一種親密的擁擠,是一種光害嚴重的大城市中無法發酵出來的夜生活。

記得第一次來花蓮時,好友從台北來找我,我們逛膩了東大門夜市,就兜去近海的公園。她突發奇想要去海邊坐坐,便翻過圍欄(危險勿學,儘管後來發現明明有正門可入),到一片漆黑的礁石灘。當我這夜盲還杵在一旁不知何去何從時,她已經全身睡倒在一片平坦的石頭上,任憑海水一點一點打到身上,直到一個浪頭撲面打來,人差一點被捲進海裡,兩人才半笑半驚恐地逃回有光的地方。

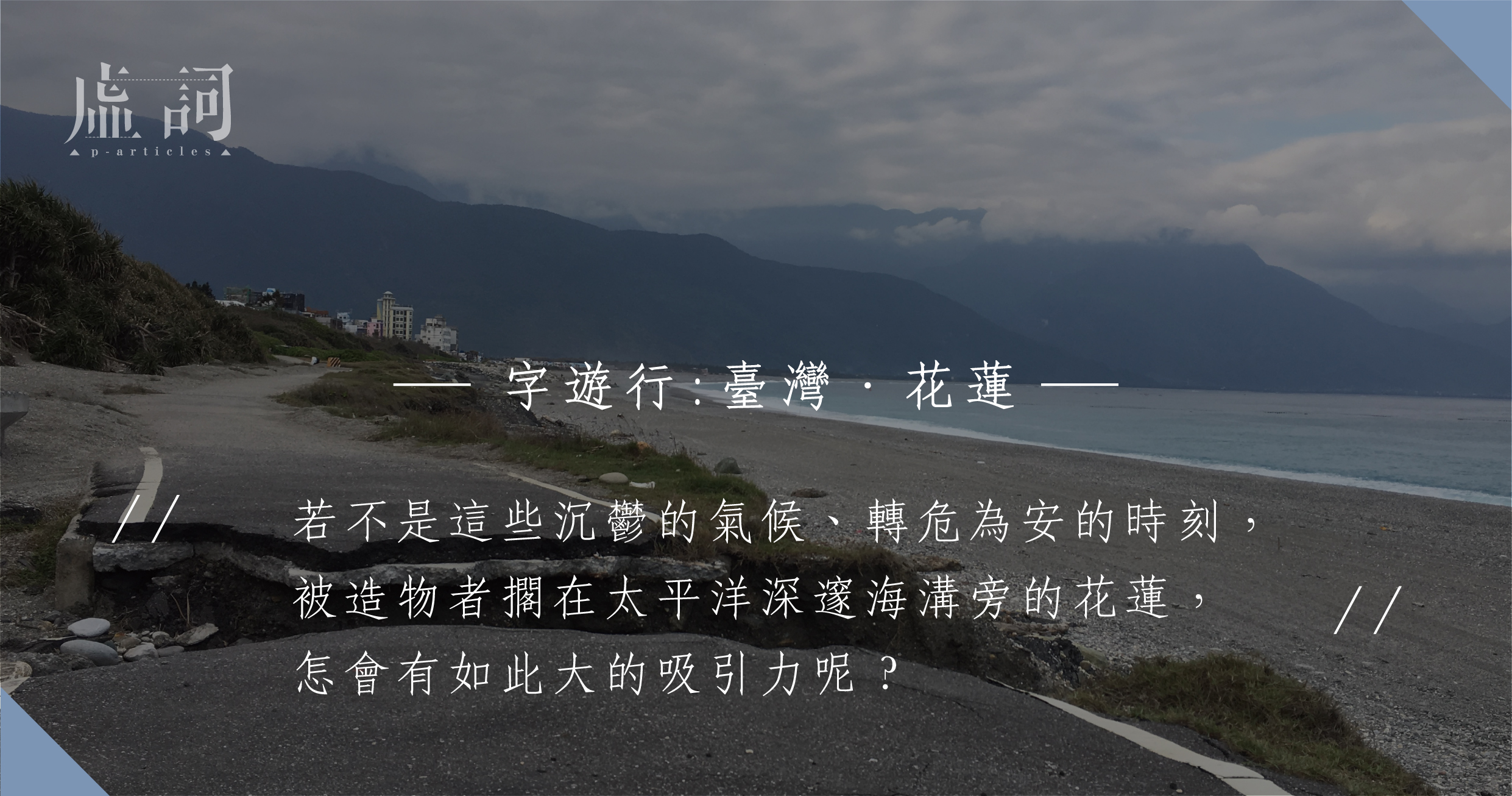

但回頭想想,若不是這些沉鬱的氣候、轉危為安的時刻,被造物者擱在太平洋深邃海溝旁的花蓮,怎會有如此大的吸引力呢?