【字遊行.巴黎】命運與巴黎聖母院

字遊行 | by Sabrina Yeung | 2019-04-26

雨果在《巴黎聖母院》的序言說自己創作這本小說,是源於聖母院陰暗牆角的幾個希臘文字母──ANARKIA命運︰

幾年前,本書作者去聖母院參觀,更確切地說是追蹤覓跡,在兩座鐘樓之間的暗角牆壁上,發現這樣一個手刻的詞︰ANARKIA。這幾個大寫的希臘文字母,由歲月侵蝕而發黑,深深嵌入石壁中,其形貌和筆勢,不知如何借鑑了歌德字體的特徵,彷彿是為了昭示這是中世紀人寫下的,其中所包含的難逃定數的命運,尤令作者凜然心驚。

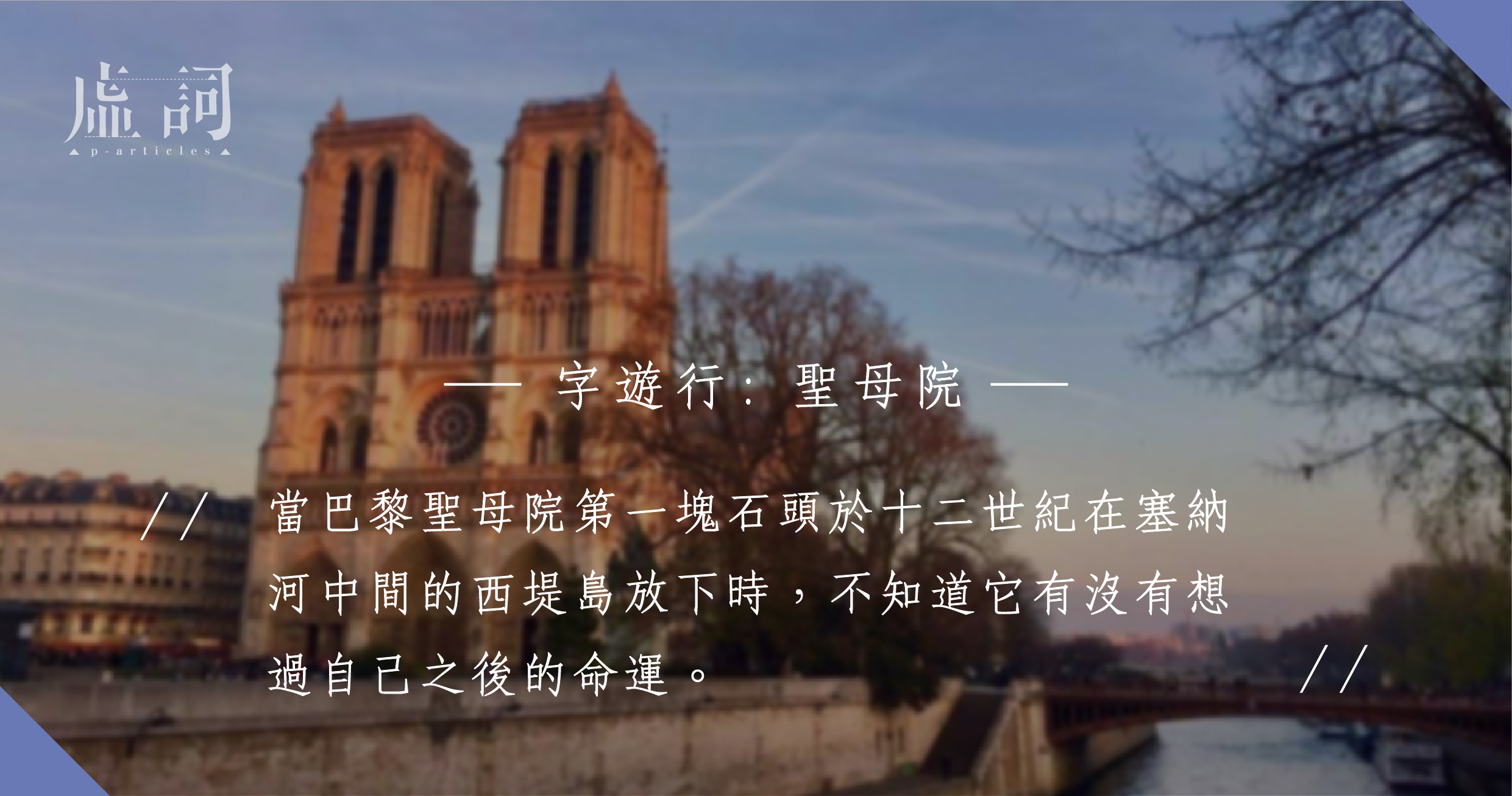

當巴黎聖母院第一塊石頭於十二世紀在塞納河中間的西堤島放下時,不知道它有沒有想過自己之後的命運。不過回想它駐立塞納河差不多九百年的歷史,它的確是比較能抵抗時代風雲的。例如法國大革命期間,天主教失去了法國國教的地位,革命份子以出售國家財富的名義大量發賣教會財產。巴黎聖母院也不例外,部份藏品不知所蹤,或被人發賣,或被人私藏起來。另外,因為聖母院自十三世紀開始便被視為法國第一大聖母院,國家重大的儀式都在其中舉辦,所以它被視為權力的象徵。也因此,法國大革命期間,聖母院部份建築物被破壞,例如正面的東方猶地亞國王雕像,因為革命份子視這個雕象為法蘭西國王的象徵。當時,革命份子想把的聖母院改成供奉理性的廟宇,而不是供奉任何超自然存在。而當這種「文化」消失後,聖母院的可憐身世並沒有完全完結,它曾經一度成為共和政權收藏紅酒的地方!

嗯,歷史也有一些好事發生的。例如巴黎聖母院就成就了法國著名作家保羅.克洛岱爾(Paul Claudel)的人生軌跡。克洛岱爾曾記錄自己於1888年的聖誕節參加聖母院的彌撒,聽晚禱,被歌詠團和整個聖母院的神聖氛圍感染,然後歸信天主教的經歷。他說在一瞬間,他的心被觸動,然後就信了上帝。他形容他的歸信就像有一種巨大的粘力,把整個人提升起來。是如此肯定,沒有一絲懷疑。自此,任何書本,任何理據,任何生命中出現的偶然都不能動搖他的信仰。他突然有一種與無知決裂的感覺,走向不可言說的啟示。一年之後,他第二次領聖體,正式歸信了天主教。

相對於克洛岱爾的宗教經驗,有一年聖誕節,我也帶過兩個朋友去參觀聖母院的聖誕彌撒。十二月的料峭寒風中等候大半小時,終於成功入到去,坐最後幾排的位置。雖然有彌撒流程表,但整個彌撒用拉丁文操作,你問我聽了甚麼?也沒聽到甚麼。只覺得彌撒中乳香燃燒後發出好聞的香味,燭光搖曳,流明轉換,很適宜靜靜地傾聽自己的內在聲音。

聖母院被燒之後,另一件我記起的事情是,我曾經與一個法國朋友,模仿法國二戰英雄戴高樂將軍在1944年8月26日,慶祝巴黎從德軍佔領中解放出來,由凱旋門,經過香榭大道和Rue de Rivoli,走到巴黎聖母院的路線。沿途中,我們走走停停,一共吃掉了幾支雪糕,聊了差不多兩小時的中西文化差異。最後發現所謂的差異可能不太重要,因為彼此一直放不下的,還是各自在童年時或青春期成長時受到家庭傷害。於這一點上,也沒有所謂的文化差異了。

命運是古希臘悲劇其中一個重要的主題,而英雄史詩的感染力某程度來自於英雄面對殘酷命運時所展現出來的勇氣和榮耀(ἀρετή),借用日本輕小說的修辭,大概可以說成是「光與暗的激鬥」。這可能是人類歷史一場永恆的戰爭,而駐立於塞納河中間的聖母院就是其中的見證者。貼上一首詩歌以紀念這個見證人:

〈小小的遺言〉(節錄) 蒙塔萊(Eugenio Montale)著、劉儒庭譯

……希望像爐中最硬的木塊

燃燒得最為緩慢。

當所有的燈都熄滅

小鏡中還留著它的餘香。

黑暗有如地獄

黑影似的魔王乘船遊遍

泰晤士河、哈得孫河、塞納河,

煽動累斷的黑色翅膀

對你說:是時候了。

不是遺產,而是吉祥的護符

才能經得起季風的吹動

但是,歷史不過是在灰燼中持續

存在不過是覆滅。

預示總是正確,

誰能看清它,就不會在尋找的時候失敗。

每個人都承認自己的預兆,

驕傲不是逃避,

謙虛不是怯懦,

那裡擦亮的光不是火柴之光。