【字遊行.日本】大久野島與有毒的兔子

卡爾維諾的小說集《馬可瓦多》中有一篇〈有毒的兔子〉,描述經濟拮据的主人翁馬可瓦多從醫院中偷走一隻被注射了可怕病菌的兔子,幻想將牠養肥後作為一家人聖誕節的美食,最終美夢隨着兔子身份敗露引來多方圍捕而落空。小說對於兔子面對利誘的心理描寫尤為細緻:

「小動物注意到這些詭計,這些靜悄悄的食物的供應。儘管牠很餓,仍抱持懷疑。因為牠知道每一次人類試圖用食物引誘牠,就會發生一些不知名的和痛苦的事:把一支針管或手術刀插在牠身上;或把牠塞進一件扣扣子的夾克裡;或用一條彩帶拖着脖子走……。這些醜陋的記憶跟牠所承受的體內的痛楚,器官的緩慢變化,和死的預感結合在一起。還有饑餓。但彷佛牠知道所有這些不舒適中只有饑餓是可以被減輕的,並承認這些不可信賴的人類—除了給牠殘忍的折磨外—還能給牠—也是牠所需要—一種保護,一種家庭的溫暖,便決定投降,把自己交托給人類的遊戲:聽天由命吧。」

位於廣島縣竹原巿瀨戶內海的大久野島在戰時曾是生產化武的基地,現時島上居住著的近千隻兔子,據說是當年用以測試毒氣的實驗兔子之後裔,牠們的袓先對於人類的情感大概也矛盾若此吧。當饑餓成了唯一能減輕的痛苦,為了補償其他無法處理的痛苦,消除饑餓的渴望就會被無限放大,永不知足地追求肚腹的充盈成了深深刻印在基因中的執念,代代相傳,頑固的業。

在踏足這片廣袤的海島後便知道,忠海港渡輪碼頭旁裝潢甜美溫馨、販售各種可愛免子主題商品的紀念品店,純屬誘人入局的糖衣,島上並沒有會揣著懷錶、引導愛麗絲穿越仙境的白兔。如同每個被粉紅泡沫似的幻相沖昏頭腦而衝動買下飼料的遊客一樣,當以小恩小惠換取親密互動的拙劣計謀被洶湧的欲望粉碎以後,我便淪為饑餓動物狩獵的對象。

牠們可以在任何角落冒現,或從後追趕,或阻擋去路,又或是空羣而出,採圍捕之陣勢,直至你被完全淘空,無法滿足牠們更多的索求。然後牠們又退回到你看不見的世界,好像從來不存在,只有在行走中一再踏空,細察坑坑窪窪的地面發現那裏滿布彈痕般的洞穴,以及不經意闖進如魅影一樣疊合在自然空間的戰爭遺跡,才會突然想起島上的兔子以及牠們所象徵的,人與獸共同經歷的苦難。

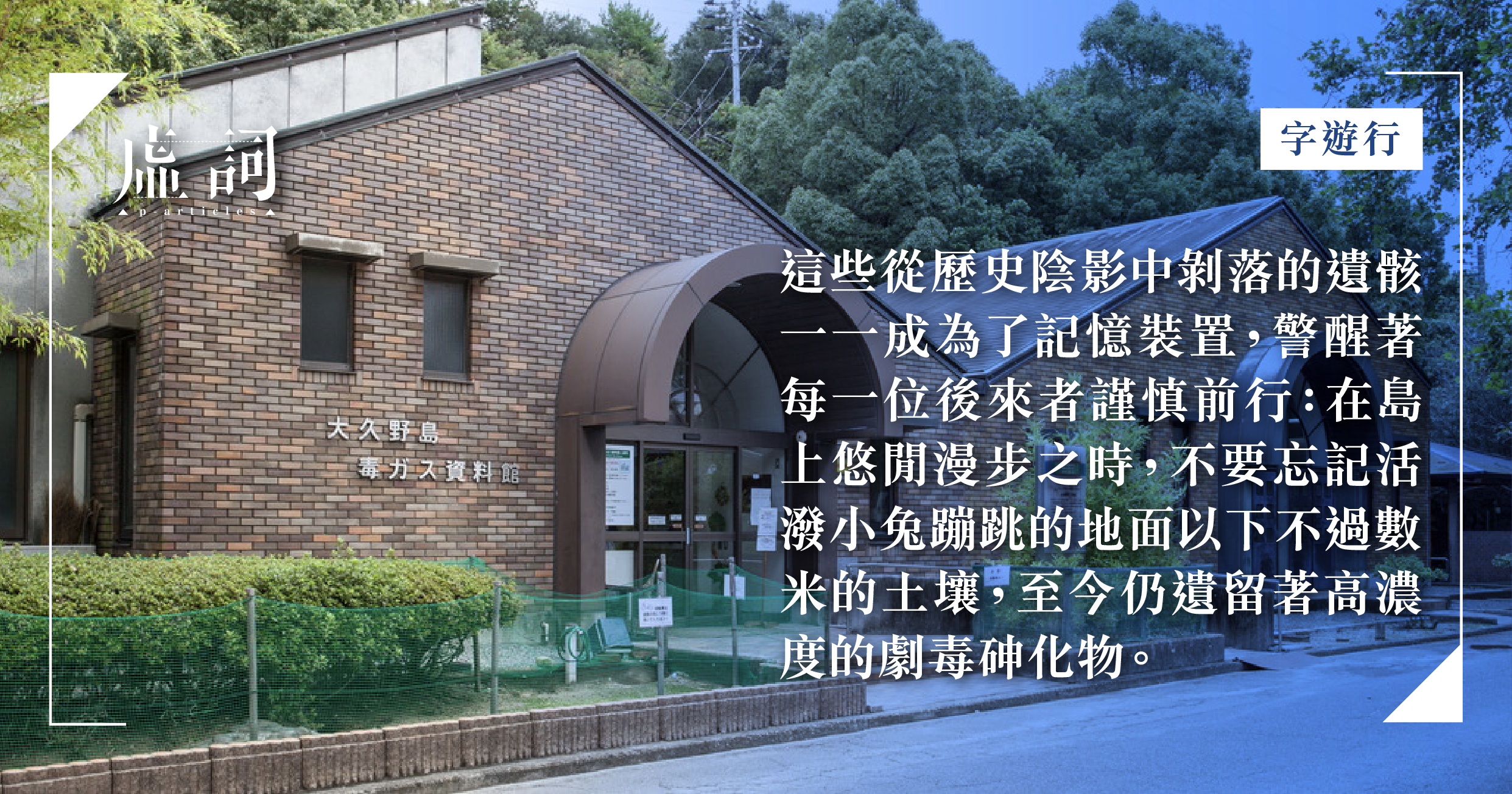

大久野島毒氣資料館是一棟佔地不大的紅磚矮房,館內禁止拍照,裡頭展示了兔子島陰暗的製毒歷史。在約二百呎的空間中陳列了各式製毒器具、人員的工作服,以及歷史文件,還製作了說明大久野島發展的時間線,島上第一所化武工廠出現在1929年,顯示日本在簽署《日內瓦公約》後不過四年便偷偷違背了禁止生化武器的承諾,而為了掩蓋這個醜陋的秘密,大久野島也一度從地圖上消失。資料館外觀低調,主題沉重,加上館內的展板內容只用日語表達,因此雖然門票廉宜,但對於一心前來渡假,只想享受瀨戶內海自然風光的外地遊人並不吸引,參觀時館內除了一位老伯伯職員就只有我一人,無法驚動被困於老舊照片捕捉的昏黃時空中無間苦作的囚徒。

在這個曾經隱身於眾人視線外的禁忌之島上,有過一批寂寂無名的年輕囚徒,每天穿着單薄而欠缺足夠保護力的工作服,冒著中毒喪命的風險沒日沒夜地勞動,還要接受嚴苛的軍法管治,在動輒受罰的高壓環境下經常食不果腹,以青春與生命作代價成就遠方某被造神的存有及其集團貪婪的慾望與狂熱的幻夢。最可怕的是,在肉身的囚困以外,心靈也受到蔽障,無法省察自身與他者連帶共通的受害處境:他們與實驗毒氣的兔子,以及從未謀面的遠方「敵人」其實並無二致。在日本戰敗投降的消息傳來後,這些受長期勞役的人中竟有一些憤恨自己製作的毒氣沒被更好地派上用場,從而扭傳戰局。

加害與被害、美好與醜陋、敵方與我方、正義與邪惡、希望與絶望,所有看似對立的概念實乃彼此依存,無法分離,面向黑暗時背後必定存在著光源,而過度專注於耀眼的光芒則會遮蔽視力,看不清周遭實相。即使是溫婉細膩的和紙與高雅恬靜的陶瓷,也曾在戰爭中淪為殺人工具。在館內一個角落,展示了一羣女學生在以蒟蒻煮成的漿糊黏合和紙製作氣球的照片,這些氣球之後會再被注入氫氣並攜帶炸藥,以高速氣流送往美州戰區,是用於襲擊美國本土、名為「氣球炸彈」的戰時創新武器。另有一件展品是陶瓷鑄造的製毒裝置,說明指出陶瓷隱定而不易與其他物質發生化學作用使之成為理想的物料。

印度瑜珈大師薩古魯曾指出拆解業力的結構即甘願放棄原來固化的模樣,轉化為全新的、可塑的狀態,如同把已燒製的陶罐還原至燒製前純粹的陶土。在物理層面上,陶瓷鑄造的製毒裝置固然並無可能重回燒製前的狀態,就如同曾經發生過的必定留有痕跡,無法逆轉無法否認,但是即使外表相同,物事一旦被賦予新的意義,變化便從內在發生,再也不會與先前一樣。這些從歷史陰影中剝落的遺骸一一成為了記憶裝置,警醒著每一位後來者謹慎前行:在島上悠閒漫步之時,不要忘記活潑小兔蹦跳的地面以下不過數米的土壤,至今仍遺留著高濃度的劇毒砷化物。我在船上回望大久野島,看著它隨船遠離而不斷轉變的模樣,思考與它相關的一切業的結構以及轉化之道,竟至恍惚。