【字遊行.德國】德國黑森林

這些天只做幾件事:入山、打坐、聽蟲聲、鳥鳴、看馬,與貓遊戲。

從法國的Orgon坐DB到Baden-Baden,再轉鐵路就抵達Gernsbach——其中一個黑森林的入口。當把自己從城市釋放出來,進入一種截然不同的狀態,感覺很容易就會遇到好事,像是會遇到好客的德國人,在剪草的時候看到一臉茫然,失去方向感的他者,會邀請他們進屋,給你一杯水,並且翻找收藏在房間某個角落的本地地圖,親自帶你們去目的地,並在沿途分享他年輕時作為一名海軍,曾經抵達過香港的故事。「做海軍不需要懂游泳啊!船懂游泳就行了!」簡單的英文有著無窮的詩意。

步上山,就是房東太太的家,她曾是一名大學講師,專研美術史,20多年前從慕尼黑搬來這個被眾山環繞的小鎮,只是希望孩子能在一個自然的環境中成長,她不厭惡慕尼黑,言談間甚至不乏讚美之辭,只是無論多好的城市,都會令人生病,是因為城市就是病源體嗎?然後想到香港的郊野公園被虎視睨睨,對比之下,不禁感歎。

在這裏,直面自身的時間變多了,開始想起一些從前不曾記起過的事。還是我披著社畜皮的日子,在一個下雨的晚上,邀約了一個有成癮問題的朋友做訪問。那是我第一次直面一種真實的「癮」,不斷被拷問著,因著這種癮而從根部開始腐爛的內心。記得他說,當「癮」發作的時候,他會不斷買一切關於網球的東西,如球拍、雜誌、諸如此類的網球裝備,並因此欠下百多萬卡數。為甚麼是網球?他也不知道,與自己的興趣好似也無直接關係,只是一具載體,轉移他現實中遇到的難過與不快。房間堆滿了這些很多甚至從未開封過的物品,陽光透不進來,灰塵肉眼可見,就像一隻怪物。他如此形容那個階段,雙眼好像佈滿了一滴又一滴像是油污的黑色物體,慢慢遮蓋住雙眼,他知道自己是看得見的,但內心某一部分亦已盲目。在一次短期出家的課程中,當他出關,看到山及天空,突然哭了出來,那時候他感到自己流的不是眼淚,而是黑色的物體,他哭了許久許久,像是要一次過把污蔑的東西全部排泄出來。只是,當回到城市,那種「東西」還是會在眼睛累積。

突然想起這件事,因為內心總是有一種警剔,彷彿某部分一直響著低迴的警號,只是城市太嘈吵,讓我們聽不見。說起「癮」,我們的「癮」也多了去,坦白說也沒有那個自信,能夠挺起胸腔說出自己能夠控制住大大小小各式各樣的欲望,更可怕是有一種恐懼:或許久居在城市的我們也擁有著一對相同的眼睛,只是視網膜已習慣了那是現實,低下頭,不看前方,前方是怎樣的成色,其實也無所謂了吧。

一起打坐,其實是房東太太的提議。她好像曾經患過一場大病,對於身體的頻率及能量特別敏感。甚麼是虛弱的狀態,甚麼是亢奮的狀態,如何令自己平緩起來,擁有彷如深山或流水澗般的音頻,低調而餘韻悠悠。於是就跟她一起打坐。由於左手一直配載著一條木製的珠子手繩,倒成了幫助觀呼吸及數息的道具,有時候小貓會因為好奇而不斷黏過來,不理會就好。在城市也不是沒試過靜修,只是在黑森林居住的日子,才真真正正第一次感到,自己是真的離開了城市。有時候覺得內心無法靜下來,就先讓身體疲倦下來:入山。黑森林有無數登山的路線,森林之大,當然不乏各種動物,聽他們說,就有山豬、狼、熊、兔子等等。有一些非常古老的路線,眾樹纏繞,塌下的樹亦多,橫斷了山路,就手腳並用攀爬過去,陽光照不進來,一副衰頹敗落之境,然而卻沒有城市帶給我們的失落感,眼前哀枝塌樹的景象,只是告訴我們:那就是生命的狀態,沒有好壞或美醜之分,它呈現在我們眼前,僅僅是一種生命的狀態:野生的蘋果樹,浪漫的亂石及歲月的溪谷。

有幾天,一直在下雨,當日上山了,半路又回去。人太膽小,有時候好像聽到某種動物的低哮。害怕得急速逃離。開始直面自己的情緒,有時候不禁詫異,原來要識破自己對自己的謊言,不比意識自己對別人的大話容易。開始覺察到那些是不帶情感的言語,甚麼時候需要遠離對話;甚麼時候需要拆除欄柵。只是,別人也有自己的想望與規程,不一而足,唯有在錯開的時候,嘗試不讓自己的肘子或肩膀撞到對方。

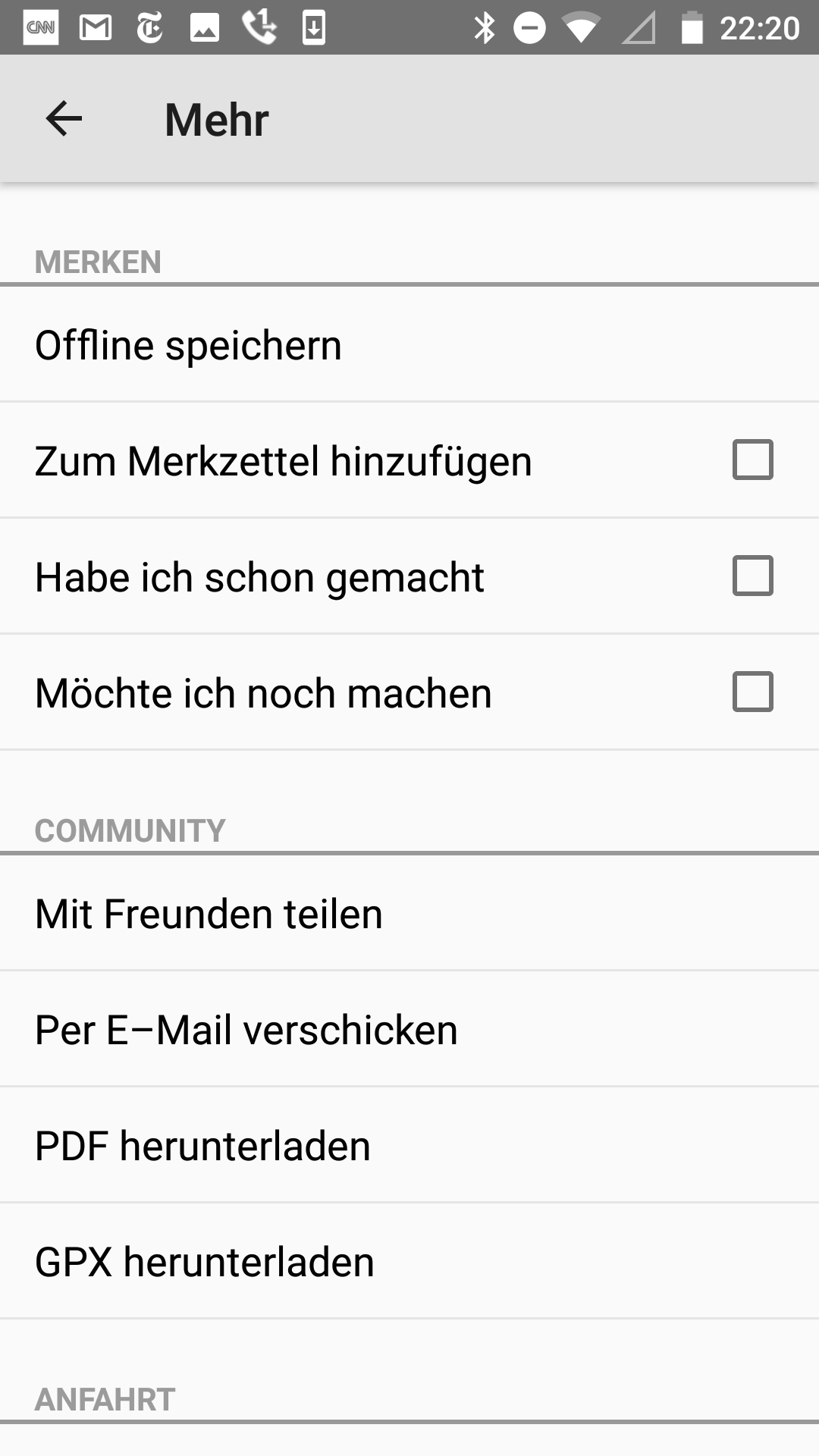

**實用APP推介:

如果想要到德國黑森林行山,可以嘗試用一下「Schwarzwald」這個app,臚列了許多黑森林行山路線,並提供離線下載路線圖,只要下載了,開著GPS不需要網絡就能定位,全副身心投入走路的過程,遠離即時通訊的煩囂。

進入頁面按Wandern→Wanderuungen就能搜索路線。

KARTE就是會顯示路線圖。

按進路線按Offline specichern就能離線下載路線,並自動儲存至登入頁「Merkzettel」內。