SEARCH RESULTS FOR "德國"

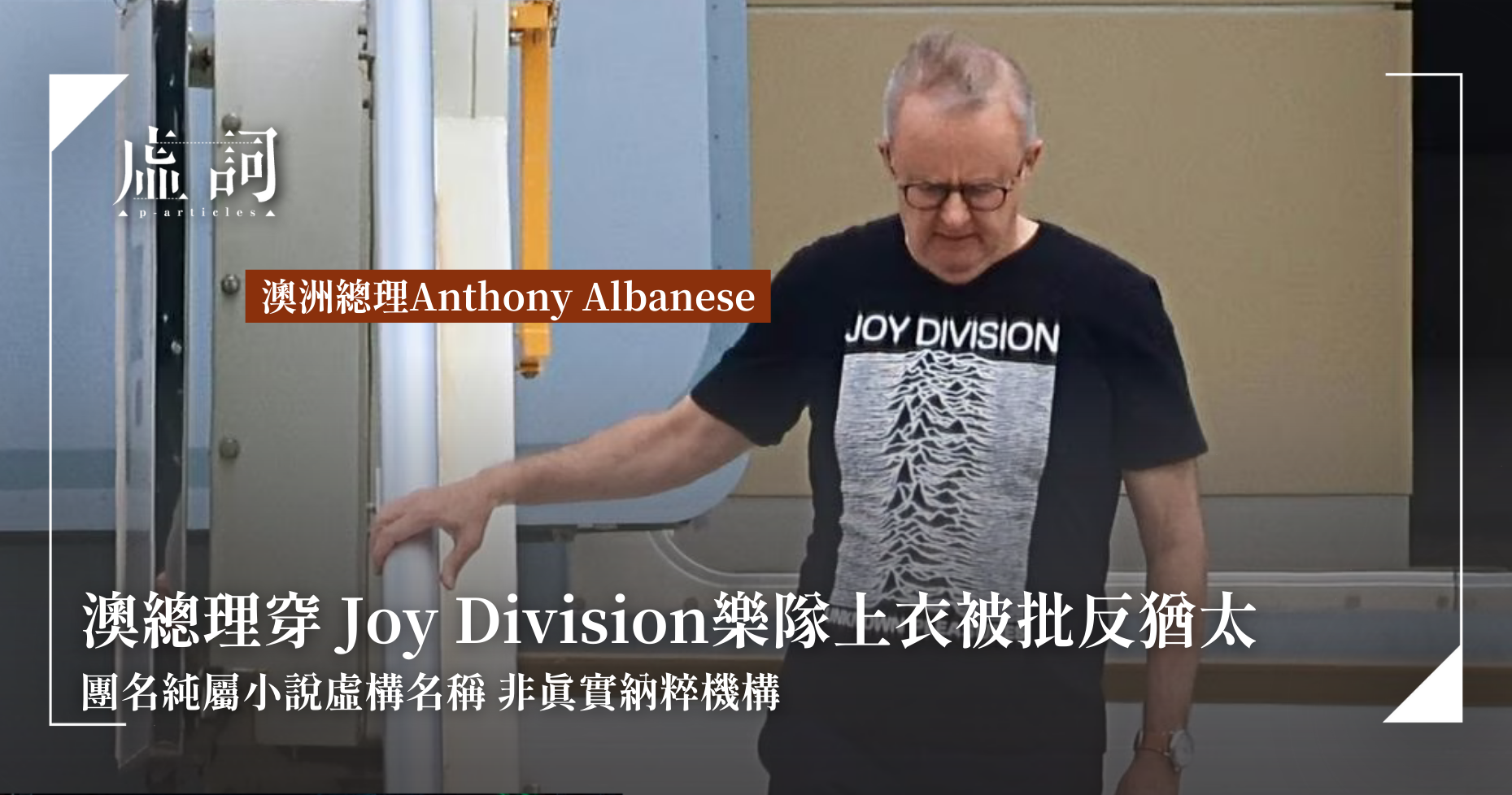

澳總理穿 Joy Division樂隊上衣被批反猶太 團名純屬小說虛構名稱 非真實納粹機構

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-27

身為一國之首,在公眾場合的服裝往往不僅是個人品味的展現,更可能被對手放大為政治攻防的武器。澳洲總理Anthony Albanese於2025年10月23日結束訪美行程返國,下專機時未著傳統西裝,而是穿著一件印有Joy Division經典專輯《Unknown Pleasures》封面的黑色T-shirt,因而在一週後遭到反對黨猛烈抨擊,被指控「支持反猶太主義」。

東德人的共同回憶:兒童文學作家本諾.普盧德拉一百歲冥誕紀念

其他 | by 趙崇任 | 2025-11-07

今年是東德兒童文學作家本諾.普盧德拉的一百歲冥誕,趙崇任傳來文章,指出Pludra對東德民眾而言,其地位堪比西德的著名兒童文學作家凱斯特納。普盧德拉的作品如《泰迪警長》與《天鵝島》等,影響著社會主義體制下的孩童。他尤其擅長平衡冒險趣味與道德教育,風格富詩意而不說教,所呈現的價值超越特定的意識形態框架,觸動許多人的情感並引起共鳴,至今仍能吸引到讀者關注。

藝術家的人生笑著笑著就哭出來了:讀《The Artist:藝術家的鳥生活》

書評 | by 汪正翔 | 2025-08-05

汪正翔讀畢《The Artist:藝術家的鳥生活》,認為作者Anna Haifisch透過幽默諷刺的筆觸,呈現藝術世界的荒謬、套路與殞地。《The Artist》中批評當代藝術被誤解為遠離現實、缺乏誠意與美感,實際上卻高度學術化且關注社會議題。從自以為獨特的創意幻滅,到藝術市場的殞酷真相,又揭示當代藝術繁榮背後,個別創作者的孤獨與焦慮。藝術家在巨大產業與個人夢想間的落差中掙扎,試圖以專業自勉,卻難以進入那個不存在的「藝術夢」。

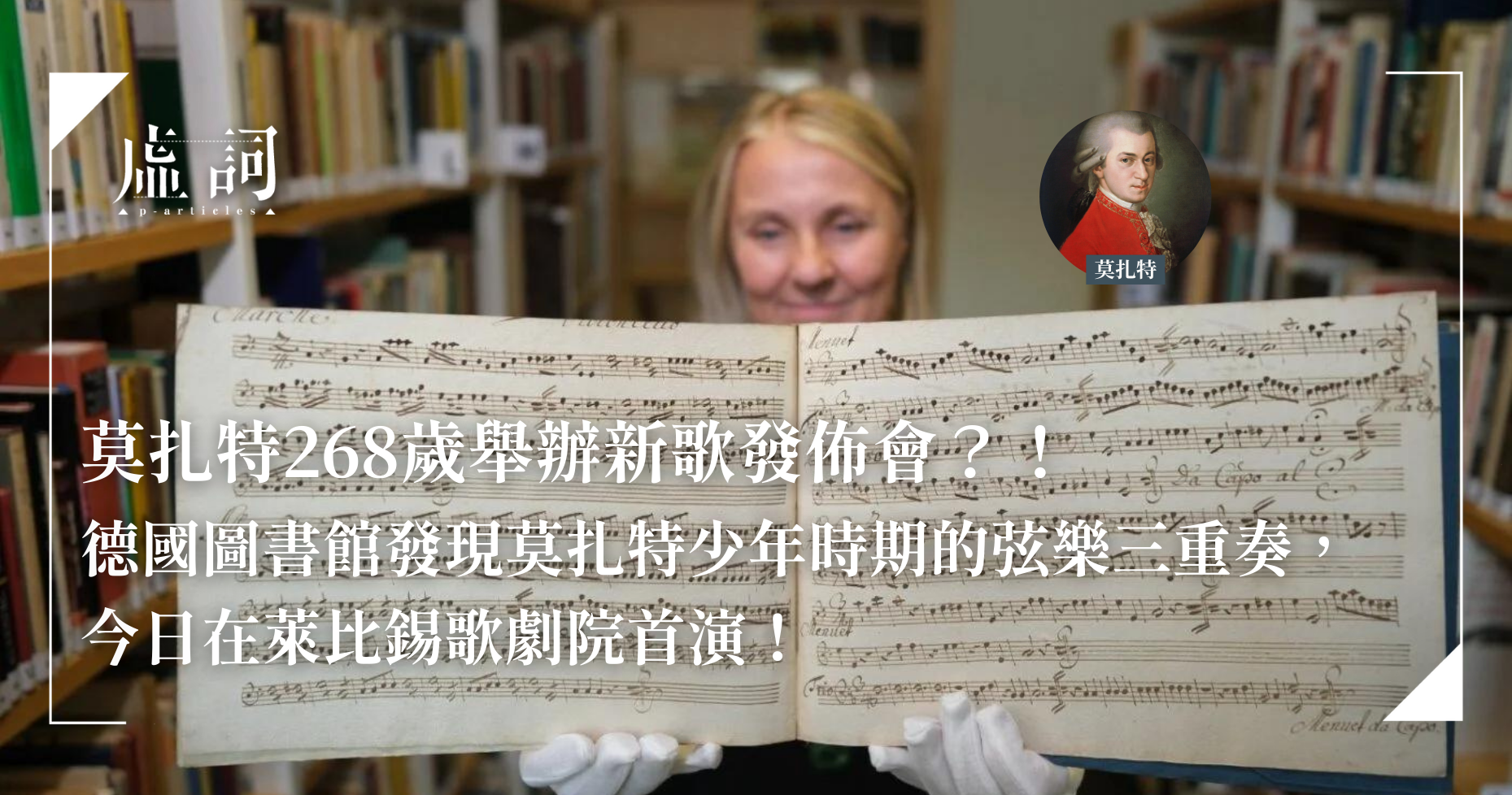

莫扎特268歲舉辦新歌發佈會?! 德國圖書館發現莫扎特少年時期的弦樂三重奏,今日在萊比錫歌劇院首演!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-28

德國圖書館近日意外發現莫扎特從未發表過的弦樂三重奏,作品編號為KV 648,長約12分鐘,由兩把小提琴和一把低音提琴演奏。研究人員推測這部作品創作於莫扎特10至13歲之間,並由其姐姐保留作為對弟弟的紀念。該作品已於週四在莫扎特的家鄉薩爾茨堡演出,將於今日在萊比錫歌劇院首演。國際莫扎特基金會負責人烏爾里希 · 萊辛格指出,這是莫扎特早期室內樂作品的貴重發現,顯示他在1769年之前就展現了非凡的音樂天賦。

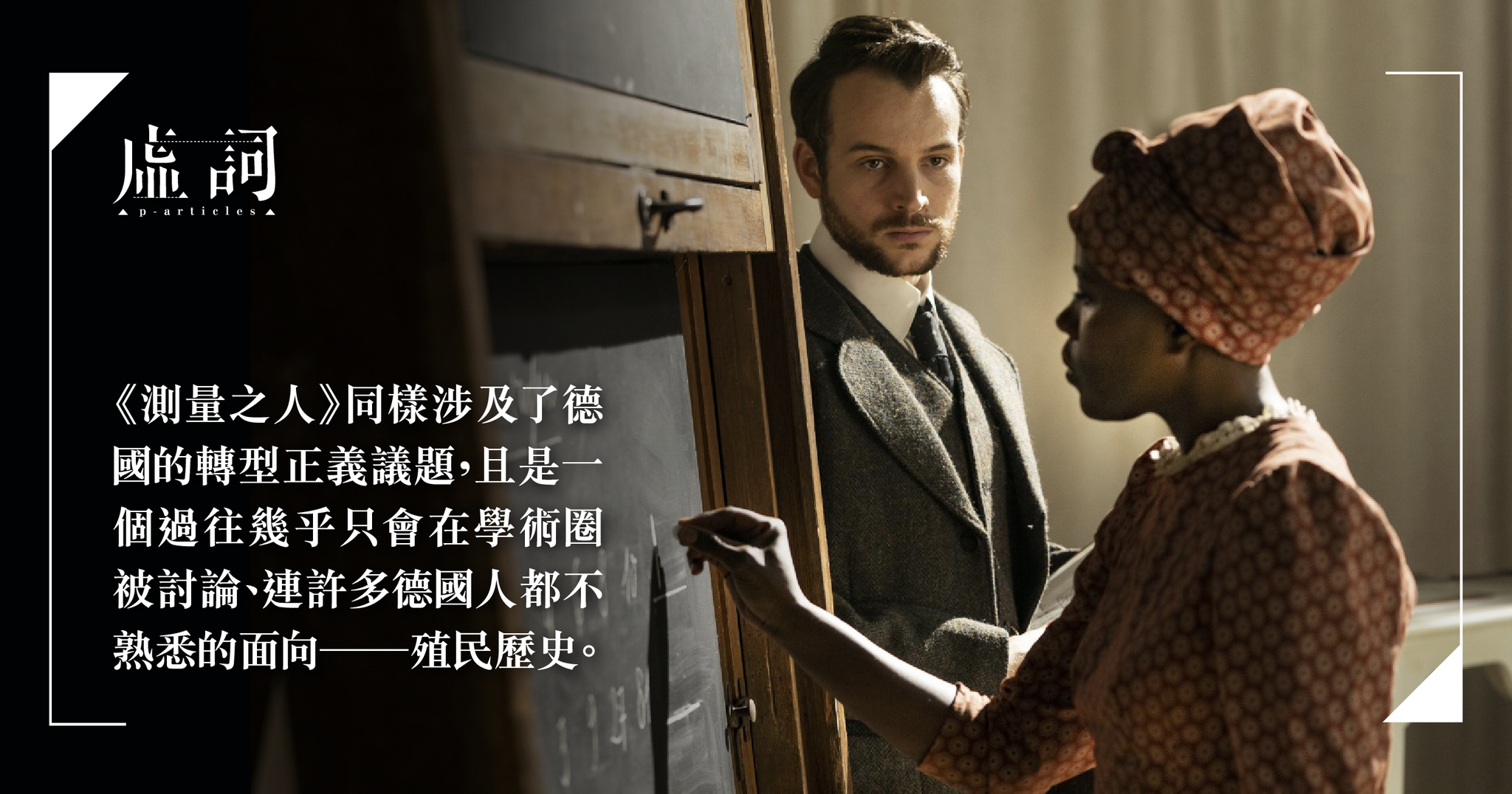

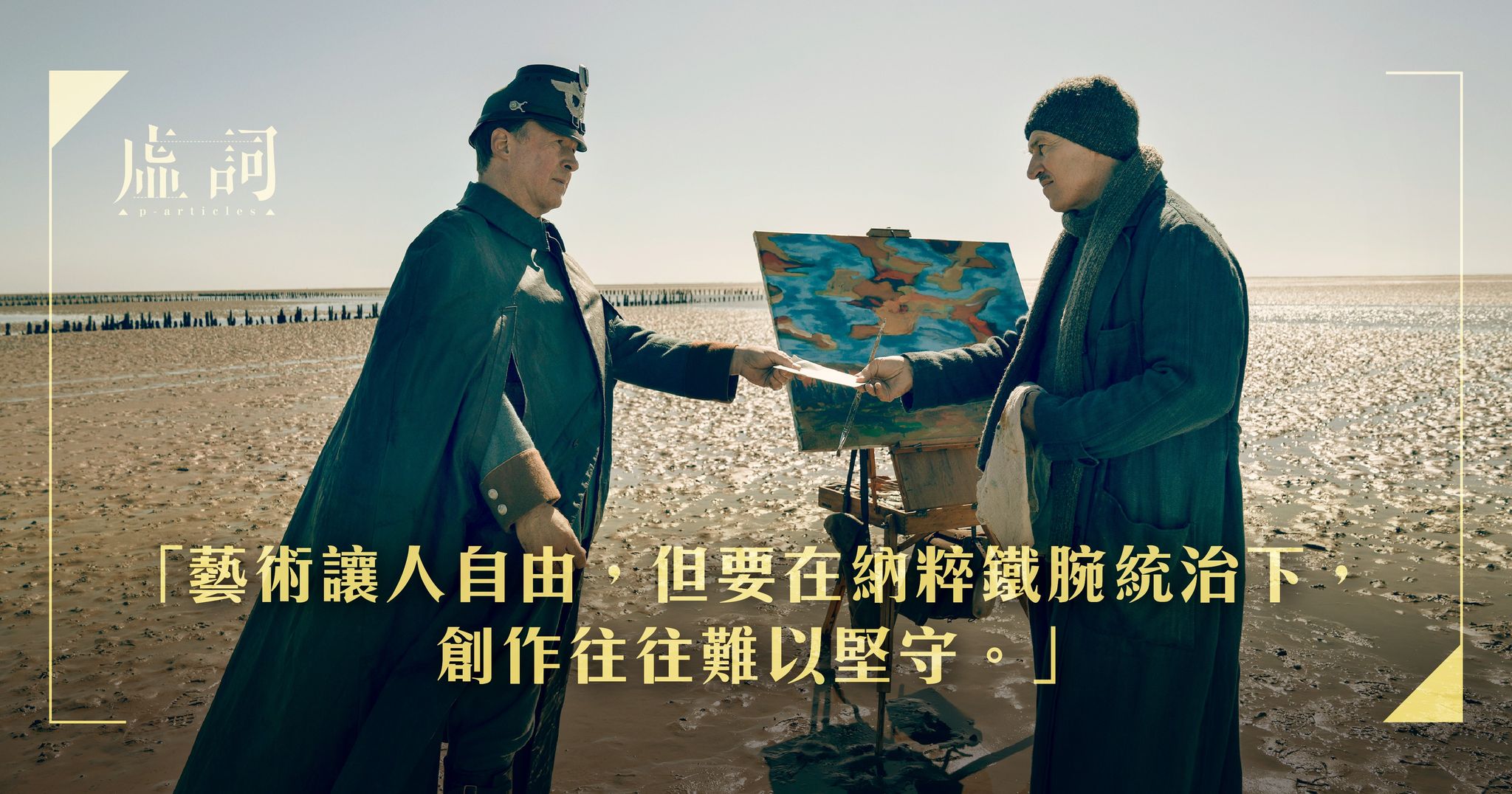

看在哀樂無名的晚秋:十至十一月德國電影選

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-27

在「獅子山」和「圓規」兩場風暴遠走以後,香港地終於迎來秋意。在這哀樂無名的季節,《虛詞》編輯部為你精選德國電影節(KINO/21)以及百老匯院線幾部異國電影,在大銀幕上一一飛越極權社會、科幻末世、異色派對,在密陽和微涼的晚秋倒抽一口「涼戲」,在笑與淚中洗滌心頭的鬱或躁。