【字遊行・波羅的海】心中法羅島

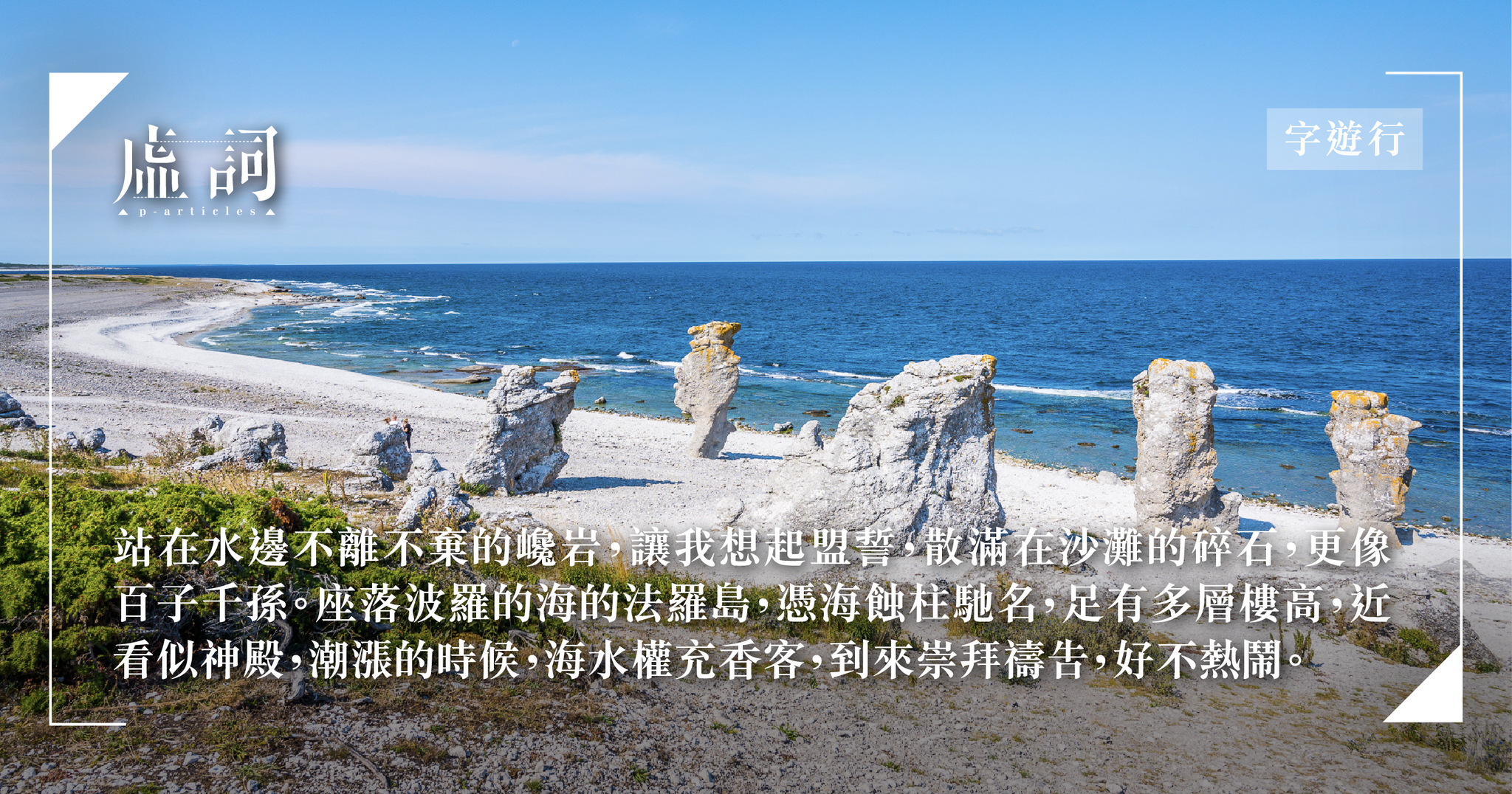

怎能說海島孤獨呢?站在水邊不離不棄的巉岩,讓我想起盟誓,散滿在沙灘的碎石,更像百子千孫。座落波羅的海的法羅島,憑海蝕柱馳名,足有多層樓高,近看似神殿,潮漲的時候,海水權充香客,到來崇拜禱告,好不熱鬧。然而我知道多少?我始終是旁觀者,不如向島上的子民求證,訪問英瑪褒曼。

籌拍《黑暗穿過鏡子》,褒曼到法羅島取景,並沒有把海蝕柱攬入鏡頭,四個角色傍晚自起伏的海冒出,在後花園共進晚餐,此後各人不是躲在房間,就是划舟出海,潛進埋在沙堆的棄船。各人活在自己的孤島,少與大自然接觸。影片裏享負盛名而又略帶矯情的作家說:「我們都喜歡畫一個魔法圈包裹自己,抗拒一切與遊戲規則相悖的事,等到生命闖進魔法圈,遊戲顯得蒼白渺小荒誕,我們另畫一個魔法圈,築起新的防禦…」然而,衝破重重魔法圈就獲得救贖嗎?作家的女兒聽到牆紙那一邊傳來喁喁細語,於是全心開放自己,虔誠等待救世主穿過鏡子黑暗降臨,看在其他人眼裏,她只是個精神病患,而她等到的救世主,只不過是一隻蜘蛛。

海蝕柱在《假面》初出現,褒曼送來一個大特寫,鏡頭一轉是老婦人的臉,褒曼拿大自然飽嚐風霜雨雪的面貌,與人佈滿皺紋的臉相對比。其後演員與護士在法羅島玩心理捉迷藏,場景多有巉岩阻擋,暗喻人要溝通的重重魔障。卻是護士朗讀一段末世篇章,其間穿插的一組海蝕柱鏡頭,看似不顯眼的過場戲,最是扣人心弦。先是石灘的中景,仰鏡呈示山坡上的大石,回頭看海邊的碎石,再來一個特寫,烈日下的石似枯骨。畫外音是護士提到的焦慮、受挫的夢想、現實裏無法理解的殘酷、對末日的恐慌、對超脫世俗的救贖逐漸失望。我們想得過且過渾噩渡日,敏銳觸角卻讓我們痛楚地洞悉身在塵世的苦況,發而為對黑暗與沈默的怒吼,只證明我們已被遺棄,被無法言喻的知識嚇壞。海蝕柱似乎把護士的唸白形象化,褒曼要在法羅島展現心靈的荒原。儘管讀後護士笑說自己並不服膺這套理論,大小石塊已經為她日後與演員的決裂鋪路。

《羞恥》沒有展覽天然的海蝕柱,開場不久,一名漁父在溪澗垂釣,製造昇平的氣象,然而戰爭隨時爆發,縱是世外桃源也不過海市蜃樓。一雙夫婦本在樂團演奏,失業後避居法羅島,家園外築起人工的海蝕柱,以為安枕無憂,子彈卻隨時把門窗當槍靶,堆砌的石牆真的可以提供安全嗎?夫婿是個多愁善感的人,生性怯懦,還需要經常服食藥物剋制病魔,經過戰火洗禮,逐漸變得心狠手辣、見錢開眼、學習說謊。原本拉小提琴的手,用來開槍擊斃友人,與及所有阻擋去路的人,或者他體內根本潛藏雜質,炮彈催谷,陰暗面都浮到表層。妻子也不遑多讓,本來全心向著夫婿,藩籬既倒,慕名的知客苦苦相纏,甚至出動銀彈政策,即管和他到溫室勉為其難,從中她甚至找不到樂趣。人性就像結尾時妻子說的夢裏玫瑰,花開滿牆,轟炸機到來點燃,燦爛焚燒,再分不出是恐怖還是壯麗。時局動蕩隱居在孤島,就像一個人晚間安睡,無端闖進另一個人的夢魘,醒來後只感覺羞恥。

《安娜的情事》裏的安德雷斯帶有寄生蟲的自卑,他也真的像個影子,與安娜的亡夫同名,安娜便把他當作感情的代用品,諷刺的是,安娜堅持要活在真理中,卻自欺欺人屢次製造謊言。安德雷斯的生活受建築師伊利斯資助,伊利斯的業餘興趣是攝影,安德雷斯成了他獵影對象,也只攝錄他的表相,懶得梳理靈魂。太太伊娃像個遊魂,慰解寂寥的方法是拈花惹草,安德雷斯不過是她另一個洩慾工具。四個角色來到法羅島尋求清靜,只找到血腥,一個虐畜者在島上肆虐,先要吊死小狗,又對綿羊大開殺戒,警方無能找出元兇,替天行道的島民便隨意找個代罪羔羊,懲罰的手法比元兇更殘忍。我試圖把島上的居民連成一根線,他們卻像肉造的海蝕柱,各自築起一堵牆,多個鏡頭映現安德雷斯在石牆間進出,始終走不出死胡同。正如他對安娜說:「我看見你的臉,知道是你,但你遙不可及。」

雜誌裏的海蝕柱呈現誘人的棕黃色,時而聯群結隊,時而遺世獨立,法羅島是海蝕柱在瑞典境內最集中的地方,特別聚居在 Digerhuvud 自然保護區,在島上西北方的海岸線散佈3.5公里,最高一尊名叫少女,二十七米,上面結滿珊瑚化石。我們便專誠從斯德哥爾摩輾轉到維斯比,租車後出發航向法羅島的輪渡。上岸後我們沿著修築過的公路行車,道途上不見令人瞠目結舌的天然屏障,有的是像沙包般被打落在浪潮間的海岩。然而我們是太著急了,大自然本來並不吝惜,再過二十分鐘,海蝕柱終於逐漸像疊羅漢般堆砌起來。隔著鋼板隔著玻璃,我們實在感受不到海蝕柱的雄壯,決心下車趨前看個究竟。沙地上自然栽種不出迎春花、三色堇與夾竹桃,細碎的灰石間,又會冒出一株瘦身的藍薊,野地上孤零零地開出一叢黃木棲草,亂石間也嘔出催吐白前,陸地與海浪交接處,我們蹲下來看一地攤的止痢蚤草。儘管環境不利於大興草木,依然有植被謙卑地掙扎求存。

重新站起來,耳際忽然響起一陣尖叫聲,彷彿我無意中踩到一隻沈睡的野貓,猛烈的陽光下我嘗試抬頭,隱約看到幾隻類似沙鷗的海鳥,像紙鳶般在上空盤旋不去,有一隻還作出俯衝的姿態,目標可能是我的眼睛。夥伴認得是燕鷗,卻不知道牠們的脾性,兩人只好躡著腳走,像面臨荒郊狂吠的野犬,不敢輕舉妄動。鳥聲加上風聲的衝激,我們終於近身接觸海蝕柱,我伸手撫摸最高大的一株,這就是四億多年前遺落下來的珊瑚礁嗎?海浪義務充當泥水匠,一點一滴把黏土與泥濘當寶石層層累積,築起一座石灰岩教堂,過後又改變主意,與風密謀,費力把歌德式的建築物推倒,最後只剩下一堵牆,眼前所見,攀附著綠藻的巉岩呈現深淺不一的土黃色,像一隻負傷的駱駝,旁邊堆滿粉狀的碎石,海蝕柱就像可以搓圓撳扁的麵粉團,觸手又覺得粗糙而堅硬,加西亞馬奎斯小說裏的鬼船就這樣航入淺灘,橫斷刺眼的陽光。以為石灰岩教堂通頂,中門大開,方便朝聖客自由出入,燕鷗又飛過來,尖聲狂叫,褒曼在《黑暗穿過鏡子》也提過這種鳥,清晨作家的女兒就是被鳥的恐怖叫聲吵醒,這時的燕鷗卻不似隱在褒曼影片的景深處,更像希治閣的《鳥》般來勢洶洶,我想告訴燕鷗,我只不過要親近海蝕柱,耽一會便離去,卻不懂牠們的語言,燕鷗便用翅膀在海蝕柱的方圓劃出一個個魔法圈,存心要把遊人軀趕。