SEARCH RESULTS FOR "寫作"

戰火身亡女烏作家奪歐威爾獎!六成手稿狀態出版 女性視角記錄俄入侵暴行

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-03

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續三年,戰爭仍在繼續,奪去了無數百姓的性命,其中包括超過200位烏克蘭作家。烏克蘭女作家Victoria Amelina因炮火波及而不幸逝世。6月25日,她憑藉只有六成手稿就出版的著作《Looking at Women Looking at War》,成功獲頒奧威爾政治寫作獎(Orwell Prize for Political Writing),以表彰她的文學成就及《Looking》中探討俄羅斯入侵烏克蘭期間戰爭罪行研究工作。

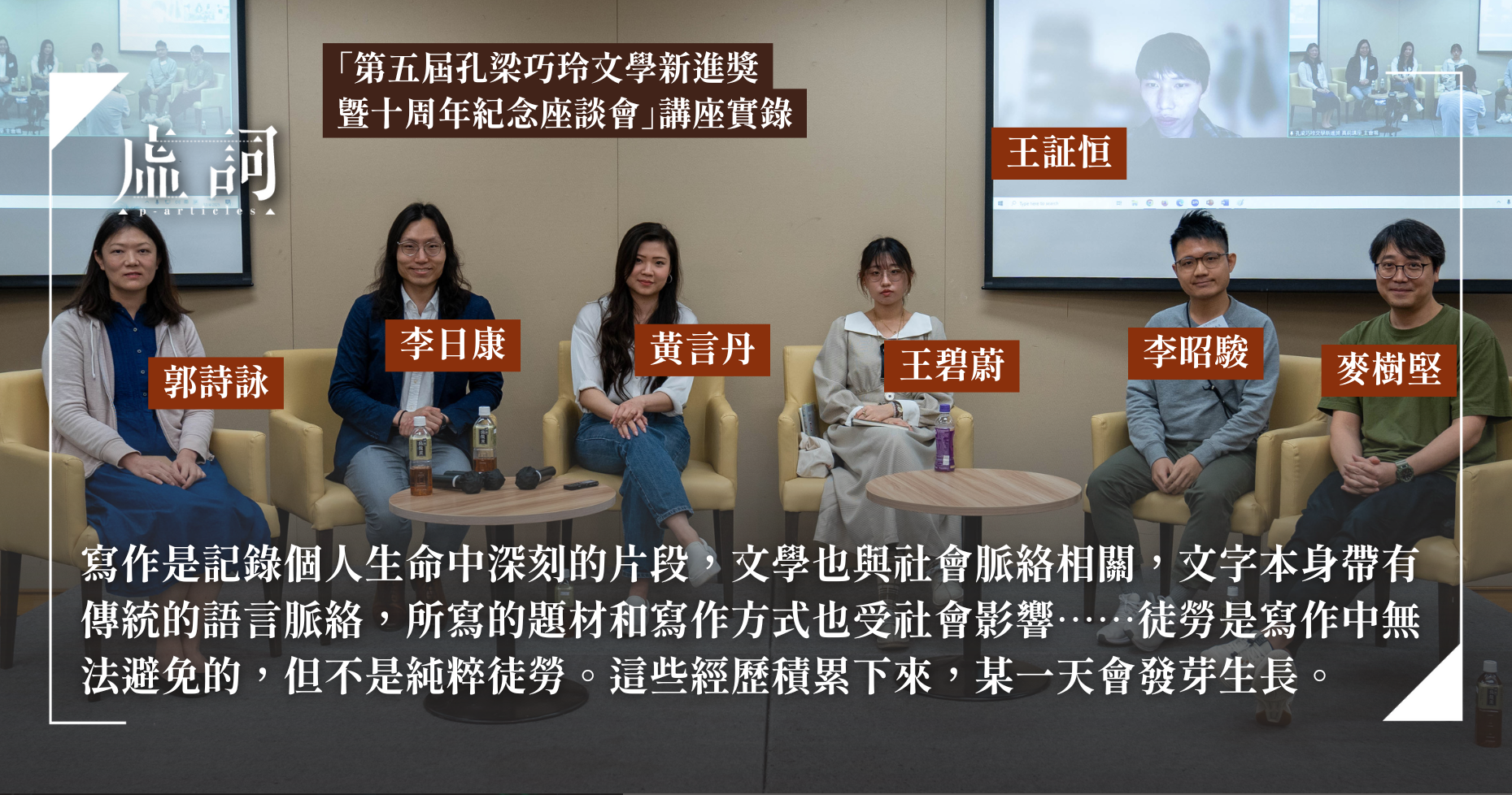

我所看見的未來—— 「第五屆孔梁巧玲文學新進獎暨十周年紀念座談會」講座實錄

報導 | by 廖穎欣 | 2025-06-25

由香港浸會大學——香港文學推廣平台主辦的第五屆「孔梁巧玲文學新進獎」適逢今屆為十周年,大會特以舉辦「我們所看見的未來」賽前紀念座談會,邀請歷屆得獎者,包括李昭駿、王証恒、王碧蔚、黃言丹,以及三位特邀嘉賓麥樹堅、李日康博士以及郭詩詠博士。會上得獎者大談寫作歷程展開,探索新時代下個人風格的追尋、環境變遷對創作的影響,以及文學的意義。作家分享了語言與空間的交互作用,如王碧蔚在日本尋找漢語鄉愁、王証恒在蘇格蘭書寫異鄉經驗。座談會亦觸及AI時代寫作的未來,與會者認為文學的核心在於人類的情感與生命痕跡,難以被科技取代。

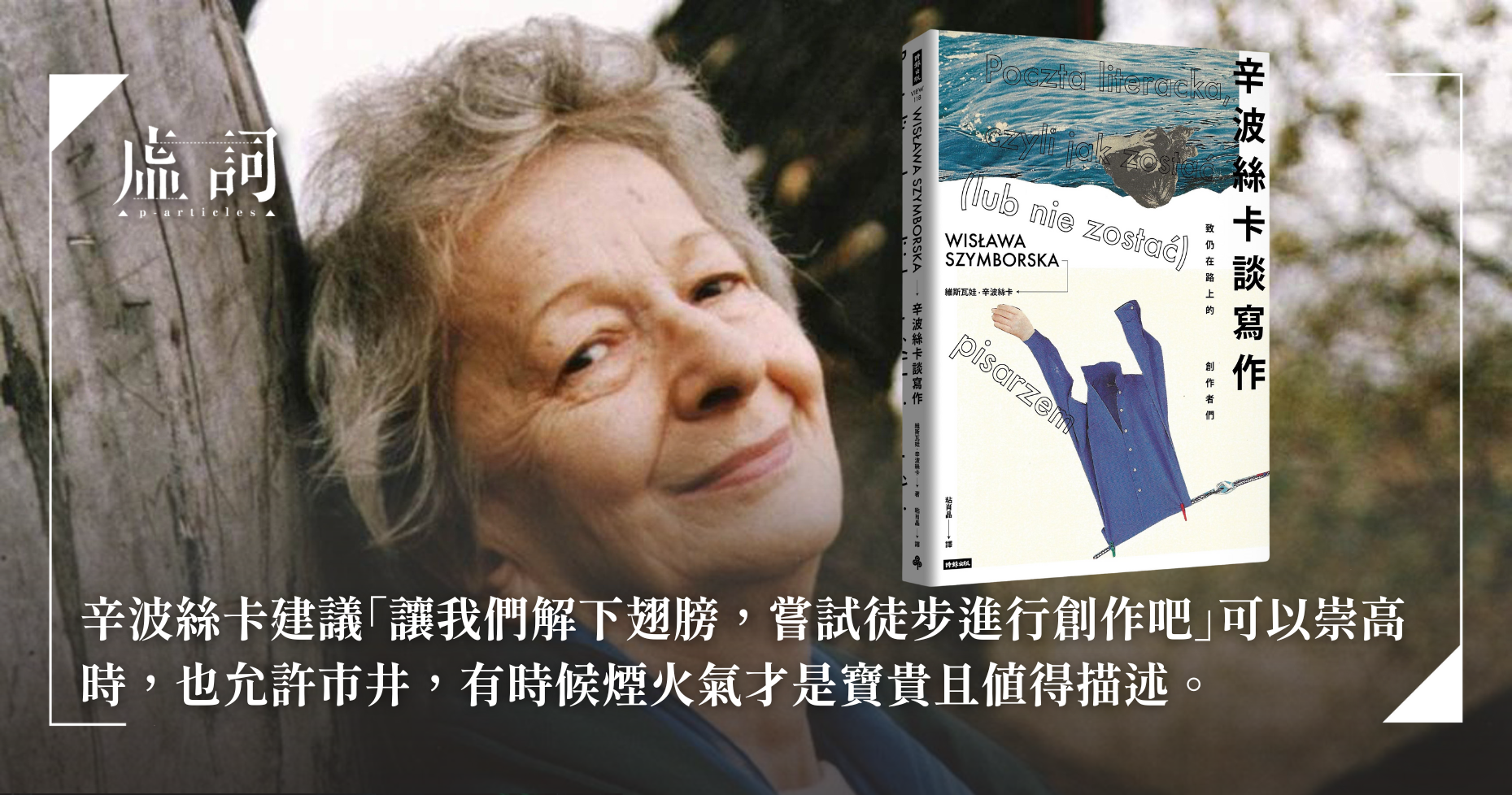

惡毒、真實、密教:關於辛波絲卡與文學通訊

書評 | by 雨曦 | 2025-06-11

雨曦讀畢《辛波絲卡談寫作》,指出辛波絲卡在這本書以幽默犀利的筆鋒,戳破創作者的自我陶醉與抄襲迷霧,並以「脆弱的植物」或「餐廳菜單」等生動比喻,回應年輕作者的迷惘。從《辛》中可看到辛波絲卡對文學本質的深刻洞察,用幽默與智慧解構創作困境,強調天賦與耐心並重,並鼓勵創作者以謙遜和自我批判的態度,擁抱生活的真實面貌,創作出有血有肉的作品。

等待莎莉

散文 | by 黎喜 | 2025-05-31

黎喜很喜歡無印良品,總覺得它很簡潔,當中無印良品的背景音樂深深吸引了黎喜的注意,一查之下發現那名為《Down by the Salley Gardens》的歌,並因此認識了莎莉。兩人在校園寫作課彼此鼓勵,分享音樂與人生觀,萌生微妙情愫。黎喜面對莎莉的心意選擇了沉默,成為朋友口中的「白痴仔」。

BBC用AI 復活Agatha Christie ! 重現幕前教寫作 被批漠視生前意願

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-15

BBC Maestro 推出全新的網上影片課程「Agatha Christie on Writing」,透過AI技術,重建已故犯罪小說作家Agatha Christie的聲音及形象,教授偵探小說寫作技巧。課程雖獲得Agatha Christie遺產管理機構以及Christie家族支持,但Christie生前極度排斥在公開場合演講及厭惡被問及有關寫作的問題,令人質疑課程製作團隊漠視了Christie生前的想法及意願。

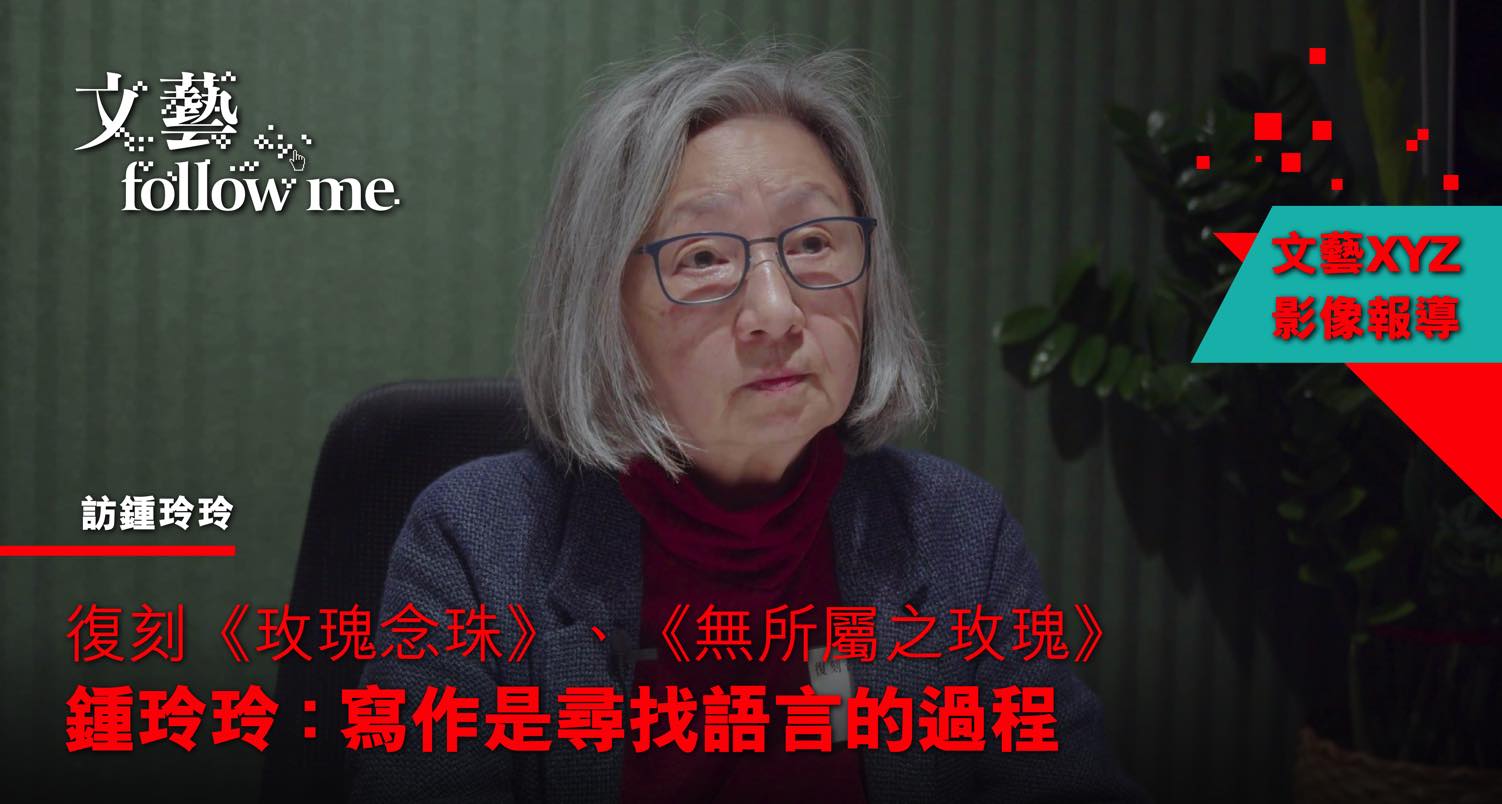

復刻《玫瑰念珠》、《無所屬之玫瑰》 鍾玲玲:寫作是尋找語言的過程

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2025-05-02

1997年,作家鍾玲玲在出版《玫瑰念珠》之後幾乎收了筆,直至2018年才再次重寫《玫瑰念珠/2018》(此書本無名,書名為方便指涉所加)。最近,香港文學生活館重新復刻這兩本書,後者與〈自由的幻影〉及〈生而為人〉一起,集結成《無所屬之玫瑰》。究竟這個題材為何在二十多年間一直纏繞著鍾玲玲,使她一再地重寫、改寫?

【2025 DSE】中文卷揭盅!課外閱讀談卡夫卡 作文題目難唔難?網民:「睇完覺得自己玩完」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-02

今年中學文憑試(DSE)中文科閱讀及寫作卷於今日(2日)開考,閱讀卷一課外篇章白話文選取內地作家蔣方舟的《我們都曾以爲自己會是小說的主人公》及台灣作家柯裕棻的《比正路還長的巷子》;文言文則包含兩篇選段,分別是一段北宋史學家司馬光《資治通鑑》的摘錄,以及一段金代學者和文學家王若虛《滹南遺老集》的摘錄。 有網民認為文章難以理解,並表示看到作文題目「藏在泥土中的寶物」後表示:「睇完覺得自己玩完」。此外,有網民認為文言文選用金朝儒學家王若虛的《滹南遺老集》實屬意外,並大讚擬定題目的人士「有啲料到」。

《命運》交響曲

小說 | by 盧頌熹 | 2025-02-21

從前,中文大學有一個關於未圓湖的傳說:只要於未圓湖面跳下去,就可以瞬間轉移至香港大學。大家一直對此半信半疑,直到⋯⋯盧頌熹與允行遇見未圓湖的湖中女神並給予三個願望。許了前兩個願望後,盧頌熹明白未圓湖女神在曲解我的願望,無論我怎樣許願,她都有方法曲解我,繼而哀愁萬分。直至他突然頓悟以創造自己的命運,成功扭轉局面⋯⋯

從姚海軍被查回顧成都「雨果獎」亂象, 兼及新一代科幻寫作者的方向(下)

其他 | by 楊在 | 2025-01-24

2023成都世界科幻大會的雨果獎從提名階段開始就陷入到了幾乎在國際範圍內引起軒然大波的DQ爭議中。

從姚海軍被查回顧成都「雨果獎」亂象, 兼及新一代科幻寫作者的方向(上)

其他 | by 楊在 | 2025-01-24

姚海軍,對於香港讀者來說可能是個較為陌生的名字,即使是香港的科幻迷也未必例外。然而對於內地科幻迷來講,這卻是個如雷貫耳的名字。同時,相較於這個名字本身,更讓人熟悉且津津樂道的無疑是他作為《三體》的編輯這個身份。 了解《三體》的香港讀者都知道,它是亞洲第一部獲得「雨果獎」(Hugo Award)的長篇科幻小說。

從星盤讀聶華苓.水瓶座》廣袤而繽紛的木星之舞 ft.《桑青與桃紅》

書評 | by 曾彥晏 | 2024-11-04

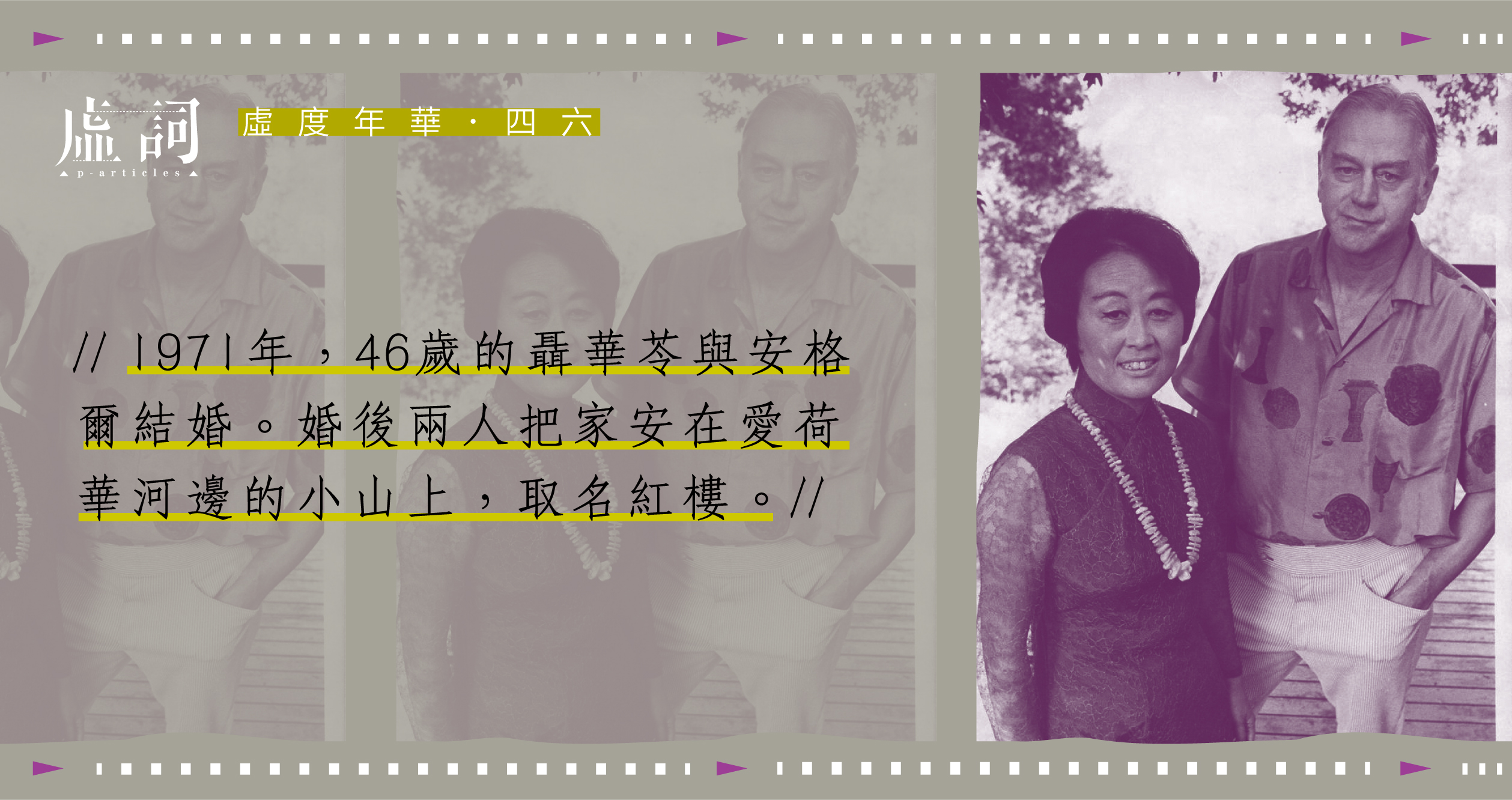

「我們各自是一個獨立的生命,而我們在一起和著一個旋律跳著不同的舞。」聶華苓1925年2月3日生於中國武漢,她的太陽星座落在水瓶,月亮星座則是雙子。太陽落在固定星座的水瓶,在追尋人生目標與意志展現上的作風獨樹一格,以一種友善卻疏離的姿態,堅定地關注自由的議題。變動星座的月亮雙子善變且敏銳,透過思想與訊息的傳遞分享,串聯人際網絡,飛舞於人群之間。聶華苓的代表作《桑青與桃紅》中綿密迂迴的雙聲疊音對應著聶華苓星盤中同落魔羯的水星與金星。無言以對的困頓命運、無所依歸的身分認同讓聶華苓蓄積了精彩的創作能量,對於自由的想望驅使她建構一個泯除國境的理想創作環境。

Threads上熱議: 今日寫作搵幾多 類型小說與文學作品各自的生存之道 專業意見、作者苦水與網民摸頭

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-19

近期在Threads上有關小說家收入的討論引發關注,特別是文學獎和出版盈利模式的困境。許多作家雖獲文學獎肯定,但長期支持卻有限;出版市場風險高、回報低。Threads用戶@yu_tsz_1001 於2023年的訪問文章寫到,網絡小說提供了新的收入來源,三位在香港的寫作者透過訂閱制獲得穩定收入,卻仍未足以滿足日常生活所需。林楷倫的在Threads上公布的收入數據顯示,雖出版成績斐然,但收入多來自獎項及其他活動。然則,儘管在當今時代下堅持創作如逆水行舟,但衷心祝願各位寫者砥礪前行,實現心中未竟之志業。

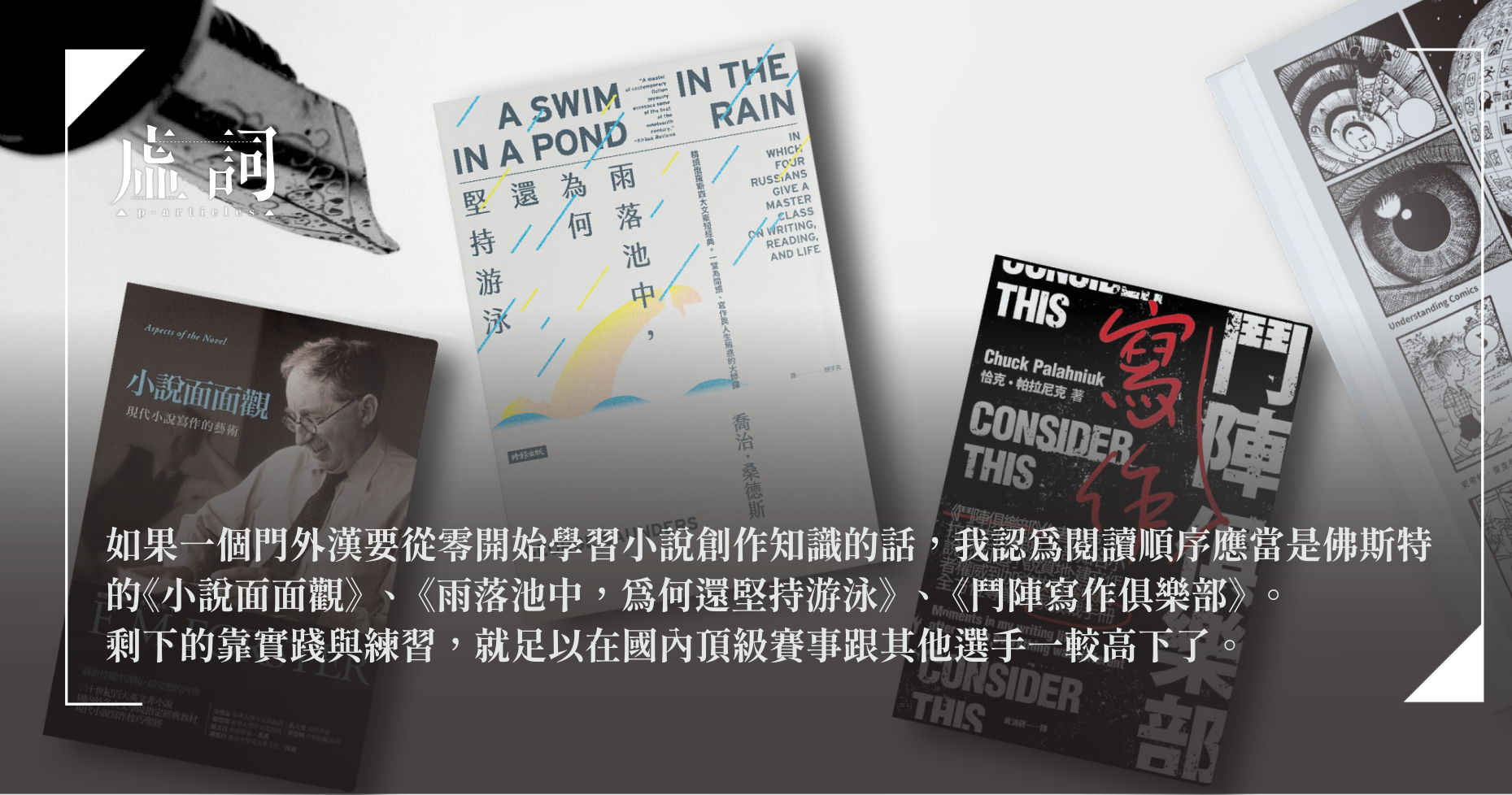

給下一個小說藝術冒險家的入行建議:挑選虛構寫作書的三原則

如是我聞 | by 李奕樵 | 2024-07-23

作為已被人類探索數百年的藝術形式,小說創作者不可能依靠自己的直覺與天賦去應付受眾,汲取已經存在的知識與理論是必要的。曾獲林榮三文學獎小說獎二獎的台灣作家李奕樵,為了幫寫作同好們挑出可靠的小說創作理論書籍,在閱讀無數本創作理論書之後,也累積了一些心得。談心得前,他認為先要明白小說創作理論書籍之於脈絡的重要性,以及如何有效學習,然後方可談論挑選小說創作理論書的三個原則:熟悉作者的著作、在當代出版、內文是否語意明確,給出可執行的建議。

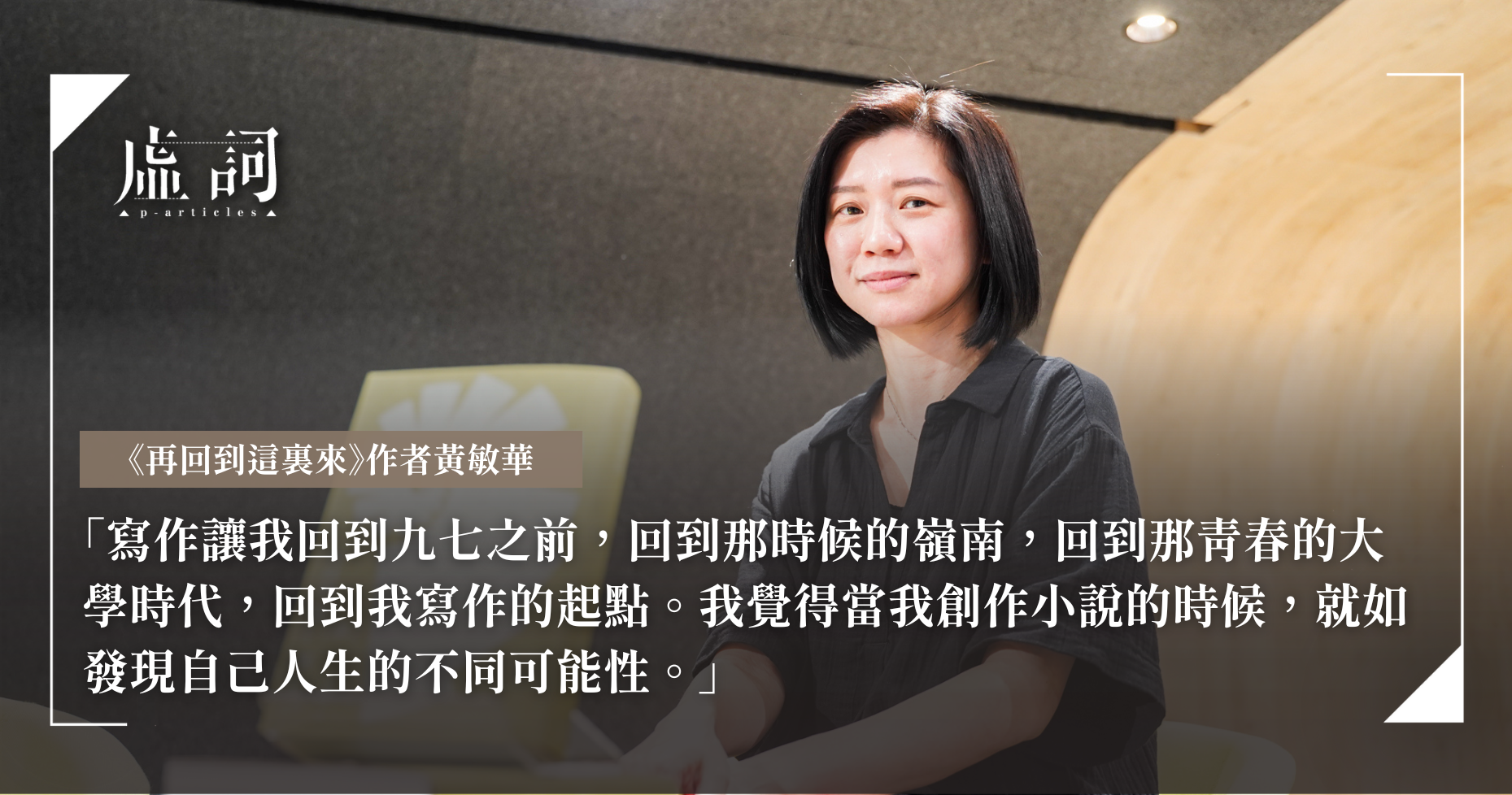

母親的年少日記,回到寫作再活多一次——訪《再回到這裏來》黃敏華

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-06-10

如果人生可以重來,你會成為一個怎樣的人?回到過去,也許並不需要時光機器。移居加拿大多年的香港作家黃敏華,繼近年出版的《一直到彩虹》、《金耳山奇遇記》後,今年四月中推出「尋人系列」的第三部曲《再回到這裏來——進城.回歸.預言》,書寫那似曾相識的九十年代,以文字穿梭時空,重返九七前後的香港、剛搬到屯門虎地的嶺南大學、回到她的青春年代和寫作的起點。在訪問中,她回溯至自己的年少日記:「寫完這個之後,覺得好像時空倒流,仿如自己真的可以再活一次」,也一再思考現時的香港故事要如何說。

中國著名作家殘雪榮獲美國文學獎 以新實驗寫作解剖自我 反思文革創傷

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-05

去年諾貝爾文學獎呼聲極高的中國著名作家殘雪,近日據美國媒體報道,榮獲「美國文學獎」(America Award in Literature),以表揚其終身致力於文學創作,成為該獎歷年得主中首位中國作家,而曾獲此獎的亞洲作家僅有2011年的韓國詩人高銀,以及2018年的村上春樹。

他們在銀幕中寫作——盤點十部以作家為題的獲獎電影

其他 | by 虛詞編輯部 | 2024-02-15

《墮下的對證》不僅在康城影展獲得最高榮譽的「金棕櫚獎」及金球獎最佳外語片,同時亦是今屆奧斯卡金像獎最佳影片大熱之選。文學與電影,既是兩種不同的藝術表現手法,兩者之間同時有著千絲萬縷的關係。其實除《墮下的對證》以外,歷年各大影展和頒獎禮的得獎電影,以文學作家為主角的電影也為數不少。趁著近日《墮下的對證》在香港上映,「虛詞」編輯部特意挑選十部以作家為題的獲獎電影,讓我們一窺在銀幕之上呈現的文學作家。

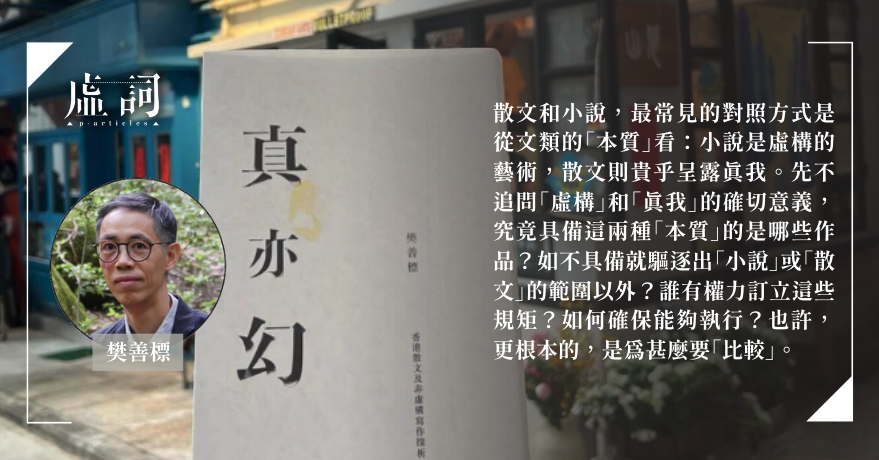

翻覆波瀾真亦幻 ──《真亦幻:香港散文及非虛構寫作探析》前言(節錄)

書序 | by 樊善標 | 2024-02-08

香港中文大學國語言及文學系教授樊善標於見山書店出版《真亦幻:香港散文及非虛構寫作探析》,前言從歷史的角度釐清為何我們總是把散文和小說作比較,而此書各文大部份以散文或非虛構寫作為對象,各篇有其獨立論旨,觸及一些問題:在沒有絕對約束力的紀實文類契約下,讀者可以怎樣披文以入史,可以怎樣看待紀實中的凌虛,作者又曾經怎樣尋求文學性的認證。

面對疾病/身障,寫作者的職責為何?韓國小說家金息、日本星野智幸、台灣何致和、張亦絢對談

報導 | by 吳致良整理 | 2023-05-15

國立政治大學台灣文學研究所多年來深耕東亞文學研究,自2014年起,舉辦多屆台日韓作家跨國研討會,在歷經新冠肺炎疫情後,今年3月以「疾病與文學」為主題,邀請多位台日韓作家與會。曾以《最後一個人》獲「2021Openbook好書獎.年度翻譯書」的韓國小說家金息也在受邀之列,Openbook閱讀誌特別摘錄研討會中,金息與日本作家星野智幸、台灣小說家何致和及張亦絢四人的對談菁華,現由文學媒體「虛詞」轉載,以饗讀者。

疫後DSE中文寫作考「 聚餐」 詩人教師點評試題方向

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-04-28

今年中學文憑試(DSE)中文科於25、26日開考,隨着高中核心科課程改革明年落實,判三聆聽及綜合能力卷將被廢除,因此今年是考生最後一次應考這份試卷。卷一閱讀考卷課外篇章則有兩篇白話文和一篇文言文,分為是台灣作家陳列的《我們去唱歌》、台灣作家簡媜的《一竿冷》和清朝紀曉嵐的《閱微草堂筆記》節錄,讓考生答出文章當中的寓意和哲理。而卷二寫作卷中,其中一條作文題目為「 一次令我百感交集的聚餐」,有考生笑稱題目「離地」,過往數年間因為疫情關係,沒有機會聚餐。也有人認為,正因為經歷過數年疫情,考生如作答這條題目中「百感交集的聚餐」會有更深刻和複雜的感受。本身為詩人、作家的中文科教師跂之則說,考生應從生活中寫出真情實感,帶出深刻立意,便可乎合文憑試的準則。

【懶人包整理】聊天機械人ChatGPT全球爆紅 AI寫作能否取代人類原創再掀熱議

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-02-16

自從OpenAI的聊天機械人ChatGPT橫空出世,短短兩個多月已吸引全球逾億人使用,不少用家亦嘗試利用AI系統寫詩寫小說、撰寫電影劇本與學術論文等,在社會掀起一片熱潮的同時,也令大眾再次關注AI寫作是否能夠取代人類的原創性,以至人工智能將為人類帶來怎樣的影響與衝擊。

【藝局】鄭婷婷、梁嘉文對談——明陣、不確定、寫作

如是我聞 | by 梁嘉文筆錄 | 2023-01-05

不定期邀請藝術創作者進行對談的《虛詞》欄目「藝局」,繼上次找來容穎怡與鄭婷婷進行對談,這篇鄭婷婷與梁嘉文的對談,從去年十月剛完成的《挪移夜無眠》裝置展覽開始說起,講到每次創作的源起意象,也從「明陣」與「不確定」談平日創作的狀態。

在美國寫作的「邊緣人」——哈金

散文 | by 楓柴 | 2022-03-14

每位到外國的創作人,在當地都是「邊緣人」,哈金認為「邊緣」有兩個意思,一是指別人把你從主流邊緣化,二是指自己無法融入或不願融入主流,而主流中心則是指當地傳統和保守的文化。作為一個當地的外來者,難免會有文化差異,甚至抵觸。所寫出的作品也難以讓當地讀者引起共鳴,從而創作人的道路也變得崎嶇。

粵語雅俗與巿佔率——「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」對談整理(三)

報導 | by 國立中山大學臺港國際研究中心 | 2021-12-03

延續前兩篇「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」的對談紀錄,在這篇學術會議整理稿,幾位粵語文學的創作者與研究者,繼續分享他們對「粵語文學」的觀點,並回應參加者的各個提問,共同討論現在發生的粵語運動。

粵語的多元與歷史——「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」對談整理(二)

報導 | by 國立中山大學臺港國際研究中心 | 2021-12-03

國立中山大學臺港國際研究中心早前邀請幾位粵語文學的創作者與研究者,共同分享他們對「粵語文學」的觀點,此學術會議的第二篇整理稿,李薇婷、鄧小樺、關煜星等發言者,繼續探討「粵語文學」及「香港文學」的定義,以及其知識範疇的邊界。

粵語寫作的各種實驗—— 「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」對談整理(一)

報導 | by 國立中山大學臺港國際研究中心 | 2021-12-03

為探討「粵語文學」及「香港文學」的定義,以及其知識範疇的邊界,國立中山大學臺港國際研究中心早前邀請幾位粵語文學的創作者與研究者,共同分享他們對「粵語文學」的觀點,此學術會議之整理稿,將分三篇於《虛詞》發布,第一篇的發言者包括梁栢堅、關煜星、邢影、洛琳。

【文藝Follow me】工作、寫作、創作中找平衡——紅眼與《伽藍號角》

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-07-31

紅眼在2010年的明報訪問中說過,「因為心裏有些一定要寫、不然以後會後悔的故事。」十一年後,紅眼已是媒體多面手,專擅影評、流行文化隨筆,更是《藝文青》總編輯。最新出版的小說集《伽藍號角》,一來是他回歸久居的成長地元朗,二來是他近年在困身的文字工作之中,如何找到平衡創作的嘗試。

【教育侏羅紀】光

影評 | by 游欣妮 | 2023-02-23

很多人問過「她」為什麼寫作,也有很多人問過她為什麼喜歡寫作。她不是第一次聽到別人說看到她眼裡有光,她知道小卡片上的這一句話,足夠讓她記住很久,亦足夠成為她日後的寫作道路上的點點亮光。這一刻,因為這句話,她不自禁再次衷心盼望,無論有沒有人看見都好,希望將來有更多人可以為着自己喜歡的物事,默默地、持續地閃閃發光。

《也斯的香港故事》序——一個難說的香港故事

書序 | by 樊善標 | 2023-04-26

樊善標在王家琪的新書《也斯的香港故事:文學史論述研究》序言提到,作者選定了也斯反覆談論的幾個重要課題,縷述也斯關注各課題的緣起、經過,以及課題之間的連繫,從中透視他的香港文學史觀點,困難卻也是此書的吸引力所在。

寫作,在亂世——序盧卓倫《夜海》

書序 | by 陳麗芬 | 2023-04-26

盧卓倫的第一本短篇小説集《夜海》,陳麗芬為這位年輕作家的新書寫序,並從他的小説裡,看到一種有別於近年常見的城市寓言書寫或身份主體想像的創作方向,初試身手,已獨具一格。

【文藝follow me】書寫時代,文學的回音——訪問李智良(下)

文藝Follow Me | by 李卓謙 | 2021-02-22

李智良的小說會引用唔少資料,呢樣係關於佢寫作既道德思考。呢種「open source」既精神值得人尊敬。作家如何以文學回應社會、文學在社會扮演甚麼角色呢? 如果大家想知智良點答,就唔好錯過啦﹗ #李智良 #渡日若渡海 #文學 #疫症 #精神危機 #城市 #香港 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

【2019.回顧】亂世寫作的癡情人:2019十大香港文學佳作

2019.回顧 | by 虛詞編輯部 | 2020-01-05

在這個崩壞的年代,唔讀書,又唔做嘢,恐怕就會淪為橫行無道的green objects。讀書固然重要,若能讀到一本好書則更添個人修養,「虛詞編輯部」特此精挑細選十位作家的好書,並以新作為主,當中亦包括選集,以好書滋養每個因荒謬日常而變得脆弱的讀者心靈。

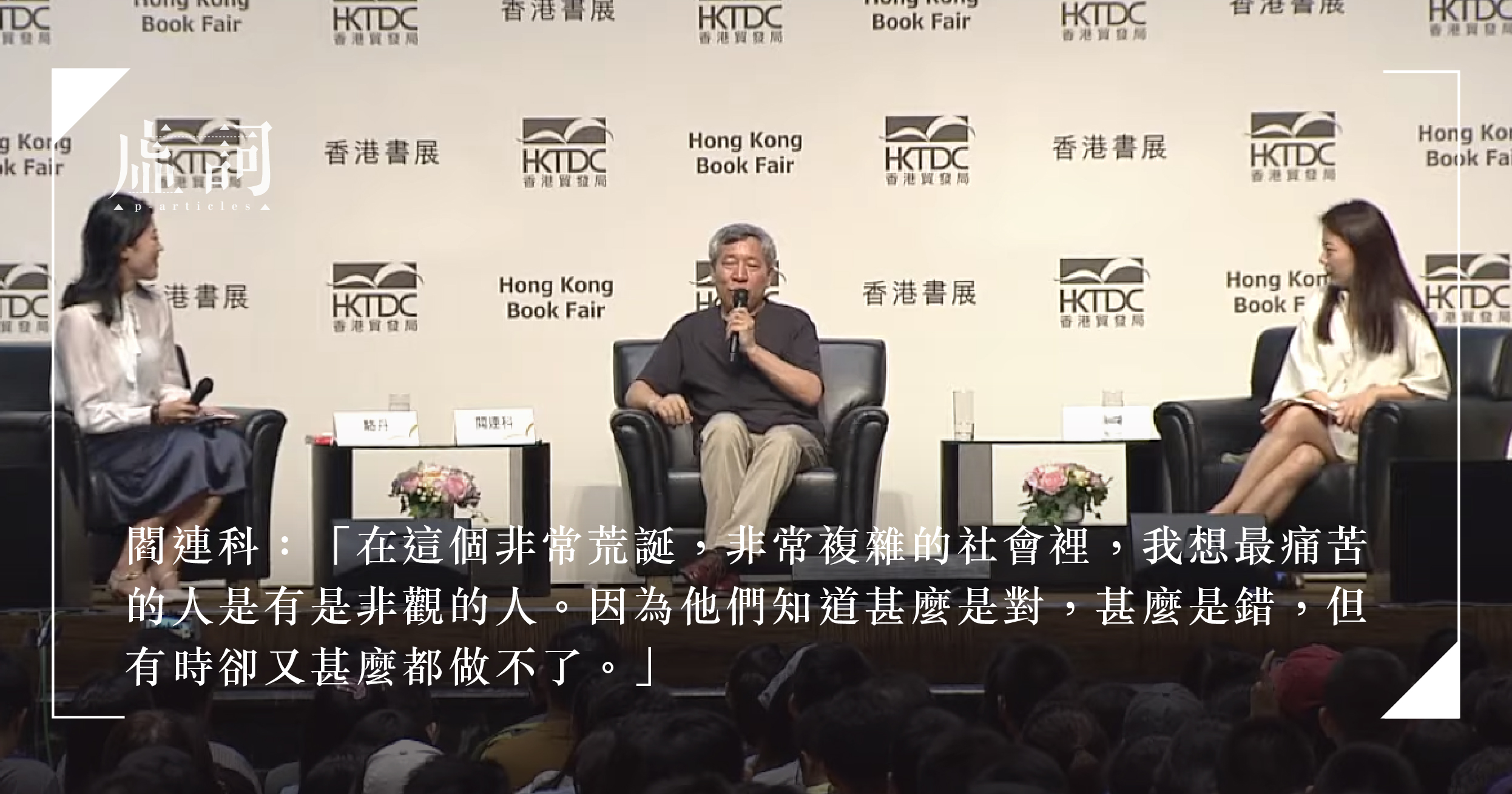

閰連科 X 蔣方舟︰我在困境與虛無繼續寫作

報導 | by 李日朗 | 2019-08-14

在困境中如何活著是人類永久的課題。在這個夏天,香港人就像西西弗斯般,在困境中不斷掙扎。而在香港貿發局主辦第三十屆書展中,正好以「在無盡的困境中活著與寫作」為題,邀請到閻連科及蔣方舟,大談「困境」、「活著」和「寫作」。

【無形.字宅】宇

小說 | by 董啟章 | 2019-07-31

我們被告知,因為我們是宇人,所以我們的名字都以宀為部首。以宀為部首的文字只有四十九個,扣除保留作公職名號和制度稱謂的用字,作為個人名字的選擇十分有限。聽說很久以前,情況不是這樣的,不過自從某個詞被刪除後,我們對於從前的事便愈來愈模糊了。我知道的最久以前的事,是我的祖父母叫寬和容。這是我父母告訴我的。關於祖父母和他們的時代的其他,我一概都不知道了。至於我對父母的記憶,也開始漸漸淡忘,但我記得母親叫做安,父親叫做定。

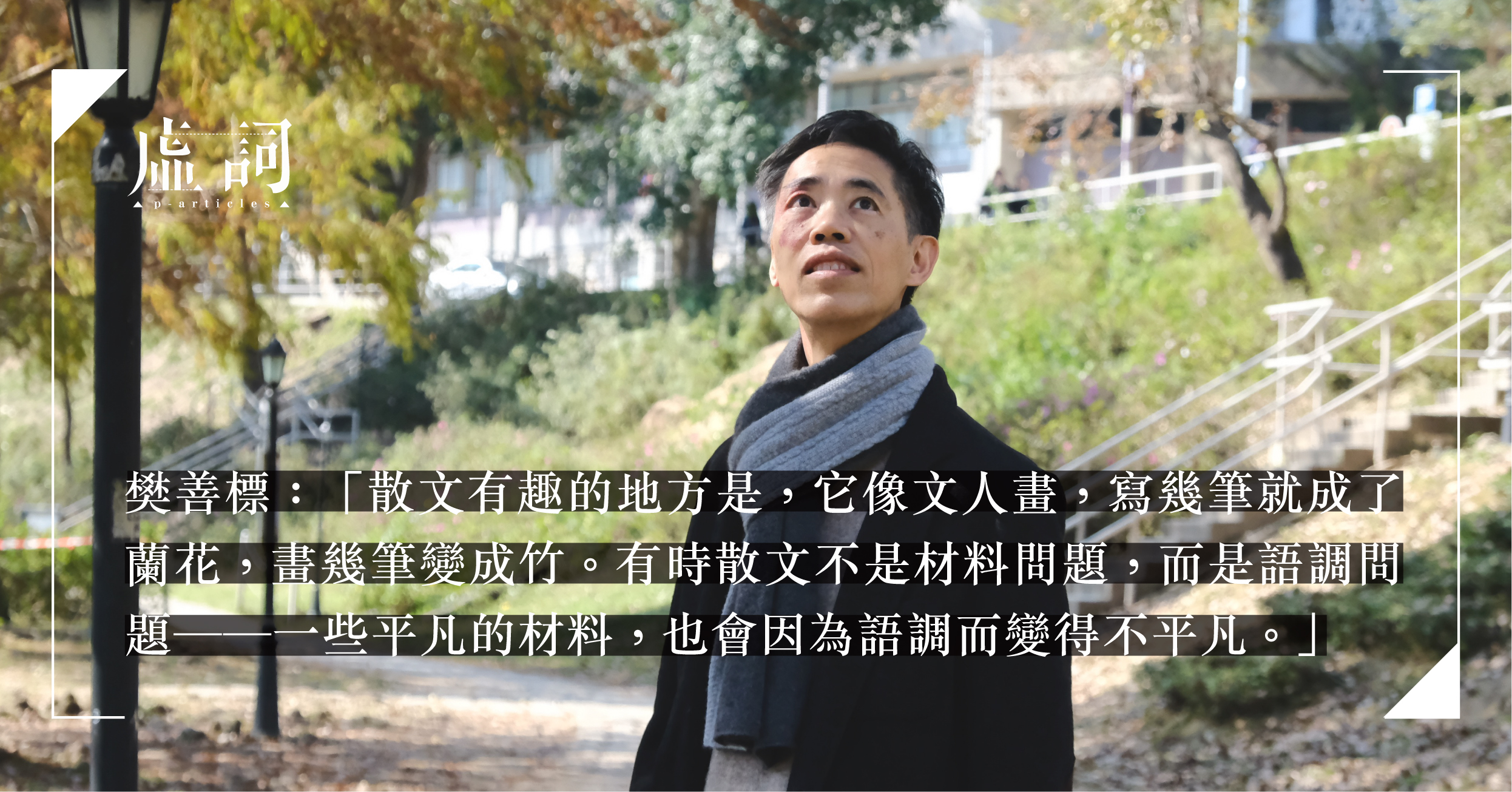

變速.散手.文人畫——樊善標談散文寫作

專訪 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-06

中大中文系教授樊善標近日出版散文集《發射火箭》——與他的首本著作《力學》一樣,都可能會被錯歸入科學類書籍。樊善標本來就有錯綜而跨越的歷史:他原為理科生,在大學卻入讀中文系;碩博左論文主題都以語言文字、古籍研究為專業,後來卻在大學中教授不少現代文學的課;研究及師承都與余光中相涉,卻不走新古典主義的路子,昔有「中港台散文試驗」一科甚受學生歡迎。九十年代加入呼吸詩社,並與凌鈍、杜家祁合編《後青年散文集合》——同樣地,樊氏第一本著作《力學/[]》也以書名點出了作者對於散文美學的個人看法:理性,在形式上追求對敘述的控制,強調散文的「骨架」而非血肉,提出一種幾何之美。

【教育侏羅紀・創意寫作】「規則」的必要

教育侏羅紀 | by 袁兆昌 | 2019-01-29

游走各校授寫作課十餘年,短至兩節,長則十八節,昔日學生都投身社會,從「愛看《哈利波特》」、「在看《暮光之城》」到「誰是蘿琳?」「老師你說的是幾多年前?」見證幾代中學生在潮流起伏的狀態。課程當隨之變化。不覺,思想日漸激進,繼而引進韓劇談「引用」、新海誠《你的名字》。談「意象」、林若寧《百年樹木》談「張愛玲」、宮廷劇談「政治」……就是不得不提冰心都會兼提清潔龍阿德(違例放紙船會被罰款千五)、不得不提巴金都會兼提「經典作品不會告訴你的那些怪叔叔」(鄰家阿伯欲娶鳴鳳)、不得不提金庸都會兼提「武俠小說懸崖的幾種功能」。這些「讀物」與主題漸漸成為我演繹的重要素材,學生似乎各有得著?我不知道。

【教育侏羅紀.補習】療癒的可能

教育侏羅紀 | by 李嘉儀 | 2019-01-08

他們每每在第一天考試的早晨肚瀉,一做習作就伸手拔掉前額頭髮,他們習慣抓破永遠在同一位置,那久久不癒的結痂,彷彿那裡總是有蟲在啃,有火在燒,一緊張便痕癢。他們的額頭佈滿細小傷口,指甲縫邊塞滿血跡,有時他們記得我今天要來,便在課前衝到浴室洗刷,更多時候,他們忘卻了⋯⋯

【虛度年華.四六】聶華苓:從白色恐怖到溫暖紅樓

四六 | by 虛詞編輯部 | 2018-11-30

國共戰爭紛擾,聶華苓於1949年來台避亂,隨後經引介進入剛創刊不久的《自由中國》,擔任編輯委員與文藝欄主編。這份承載著台灣民主進程的傳奇刊物,創辦時得到蔣政府的支持,但因其堅持主張自由主義思想,並從50年代開始發表社論、指出台灣社會專政極權等諸多問題,逐漸受到當權者的打壓……

【教育侏羅紀:寫作教育】何福仁訪談(下):應該要有「失敗者的文學」

教育侏羅紀 | by 致寧 | 2018-11-27

何福仁:文學最忌簡化。我覺得諾獎詩人辛波絲卡說得好:「我不知道」(I don’t know)。你問有甚麽問題可以解決,我不知道。文學家,甚麼家都好,尤其是教育家,最難得的是肯承認自己不知道。W.H. 奥登在〈悼念葉慈〉一詩說道:poetry makes nothing happen (詩無濟於事)。文學作品不斷寫出來,你以為這個世界變好了嗎?

【教育侏羅紀・寫作教育】何福仁訪談(上):文學不做救世主

教育侏羅紀 | by 致寧 | 2018-12-07

按:文學館此前進行了一系列有關寫作教育的研究,感謝何福仁先生撥冗參與訪談,分享對文學寫作教育的看法。虛詞現轉載稍經刪整的版本,題目為編輯所擬。