母親的年少日記,回到寫作再活多一次——訪《再回到這裏來》黃敏華

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-06-10

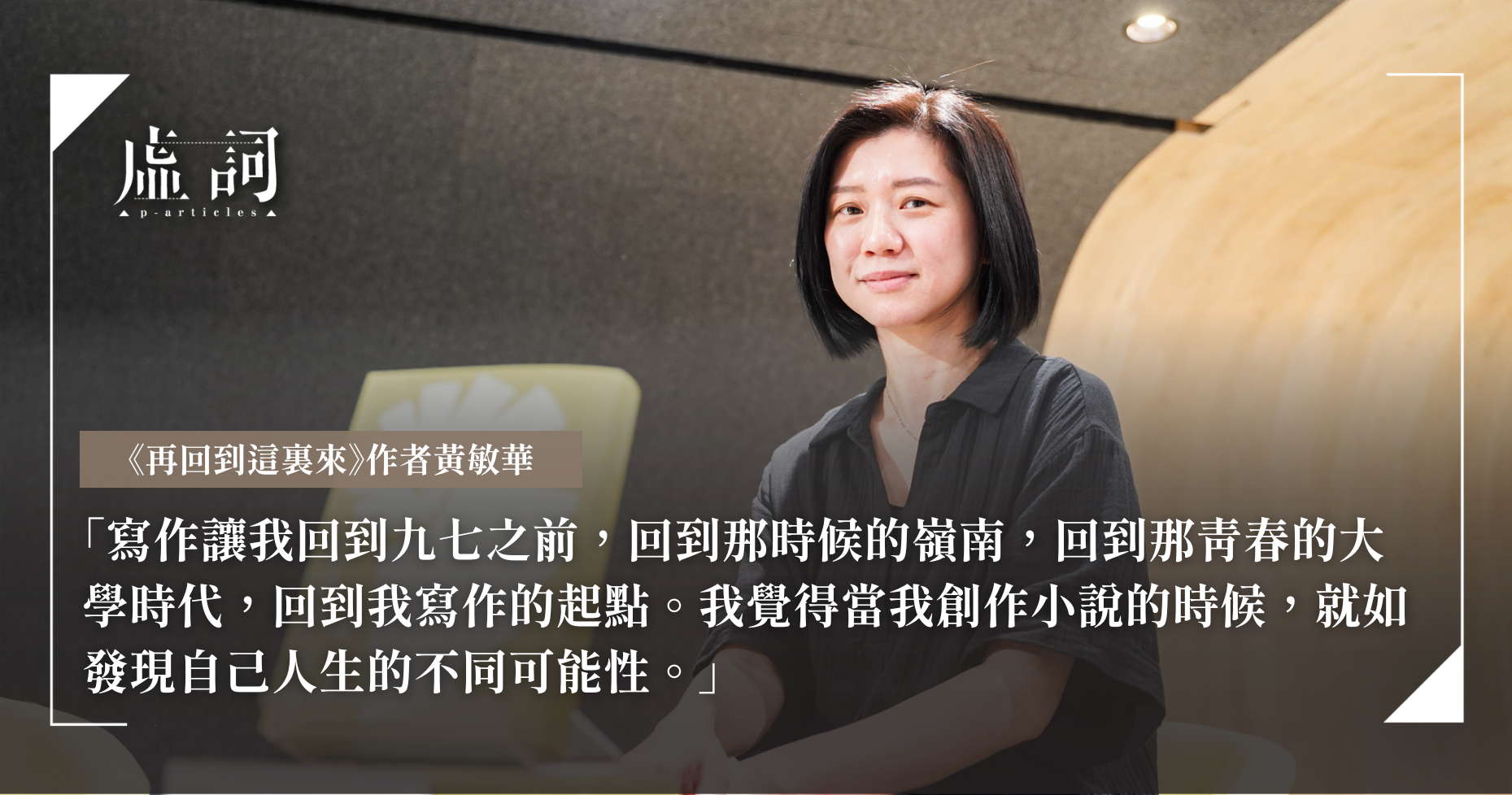

如果人生可以重來,你會成為一個怎樣的人?如果能夠重返校園,回到青春,再愛多一次,你又會作出怎樣的選擇?回到過去,也許並不需要時光機器。移居加拿大多年的香港作家黃敏華,繼近年出版的《一直到彩虹》、《金耳山奇遇記》後,今年四月中推出「尋人系列」的第三部曲《再回到這裏來——進城.回歸.預言》,書寫那似曾相識的九十年代,以文字穿梭時空,重返九七前後的香港、剛搬到屯門虎地的嶺南大學、回到她的青春年代和寫作的起點。「寫完這個之後,覺得好像時空倒流,仿如自己真的可以再活一次。」

忘記自己是誰的十年光景

畢業於嶺南大學翻譯系的黃敏華,在大學中遇到影響她一生的老師董啟章,從而接觸到文學作品,亦因此開始創作小說,年紀輕輕的她,曾獲得青年文學獎小說高級組亞軍。畢業之後她將自己的短篇作品結集成為《給我一道裂縫》,在董啟章開辦的獨立出版社出版。正在她的寫作路剛起步的時候,她結了婚並移民到加拿大,在當地任職記者、編輯,後來又將採訪的經驗寫成第二本個人作品集《見字請回家》。

但在此之後,有差不多十年時間,她完全放棄了寫作。停下來的原因是,她成為了兩個孩子的母親。

「除了吃飯、洗澡、睡覺,沒有時間是自己的,不要說看書,基本上甚麼都做不到,更完全沒有想到寫東西。湊著兩個孩子,還可以寫到甚麼呢?腦袋也完全不在狀態。」黃敏華在2012年誕下了女兒,兒子則在兩年後出生。初為人母,她由以往記者、編輯、作家,成為一個全職家庭主婦,生活的一切,從此只剩下家庭和孩子。她放下了工作,放下了文字,也放下了自己。「不只是失去了一些東西,是失去了所有,就如完全忘記了自己是誰。每天由張開眼睛,直到睡覺一刻,都是在照顧孩子。」

讓她重拾文字的契機,是董啟章和台灣作家駱以軍在2016年出版的《肥瘦對寫》,收錄這兩個男性作家輪流出題的對寫文章,他們從自己的小說、文學作品,再到婚姻、孩子出生等日常話題無所不談。《肥瘦對寫》出版後,董啟章一如既往,將新書寄給遠在加拿大的黃敏華閱讀。正是這本從天而降的書,讓她忽然重新燃起要寫作的熱誠。「書中他和駱以軍兩個父親,寫下一些帶小孩的經驗之談,或者和兒子的關係。我看著覺得很不舒服,覺得當中欠缺女性的視野和母親的情感。於是我就著他們對寫的題目,自己全寫了一遍,也不管有沒有人會看,就是這樣自我抒發寫了二十多篇。」

同樣是陪孩子上學,在父親的角度中,可能是一趟輕鬆、溫馨,同時帶一點浪漫的旅程。但對於每天重覆做這件事的母親而言,這只是一次枯燥乏味的例行公事。然而,這種毫不有趣的母親日常,會有誰願意了解?「普遍男性看待家庭,是理解不到母親的生活的。主流男性的定位,就是要上班賺錢,即使生了小孩,他的身份是不需要改變的。但是對於生育小朋友的女性,她的轉變是極大的,其他人可能察覺不到。很多男人抱怨老婆生小孩後,整個人都變了。其實是真的,根本是變了另一個人。」

黃敏華因閱讀董啟章、駱以軍的「對寫」有感而發,在每天小孩玩耍、午睡的空檔中,寫下二十多篇散文。之後又看見加拿大有一宗華人女性無故失蹤的新聞,讓她靈機一觸,將真實事件改寫成一個母親忽然離家出走的故事,並以那些散文穿插其中,在懸疑的背景下,揭示一個母親無人知曉的生活處境與幽深的女性心靈。她形容自己是在「不可思議」的情況下,寫下這本她在相隔超過十年後再次出版的小說《一直到彩虹》。

把時光倒流的年少日記

由《肥瘦對寫》開始,到出版《一直到彩虹》,黃敏華逐漸在文字中拾回自己曾經對創作的感覺。之後她把這個失蹤母親的故事延續下去,寫下了《金耳山奇遇記》,記載在母親缺場的一家,到野外露營期間發生一連串疑幻疑真的驚險奇遇。然後新近出版的《再回到這裏來—進城.回歸.預言》,則是這「尋人系列」的第三部,故事由加拿大返回香港,講述失蹤多年的母親留下一部無法啟動的手提電腦,電腦中收藏母親在大學時期寫下的日記,而在加拿大出生的女兒,則決定回到香港尋找當年母親與香港的種種,並企圖把電腦修好。小說中的日記,記載著九七前後的香港與剛搬到屯門、尚未升格的嶺南大學,與母親的青澀愛戀。當中的故事虛實交錯,黃敏華指,「當我回想過去的時候,當然也投入很多真實的經歷在小說當中,但畢竟已事隔多年,其實很多東西都已經忘記了,於是我把一些真實的歷史,例如回歸前後的大事、當時的流行曲、香港人的集體回憶放進小說之中,同時好像將某些東西保留在文字裡。」

翻開母親所寫的年少日記,仿如回到那個尚未變質的世界之中,一切單純而美好。當時她與情人曾一起在嶺南上過也斯的課,一起看過張國榮的演唱會,也一起搭小輪到皇后碼頭中表白,如今人與事都已消失逝去,成為記憶的一部份,而這些記憶亦或終將磨滅。日記之中的嶺南學院,當年還是爛地一片,事隔多年後已面目全非。在《再回到這裏來》出版後,黃敏華獲邀到嶺南作新書分享。再回到自己曾經熟悉的母校,她卻感到十分陌生。「那次講座在嶺南圖書館進行,當我進去圖書館的時候,頓時嚇了一跳,因為整個圖書館完全不是我記憶中的那模樣,我已經找不到小說中提及的那角落了。」在她記憶中的嶺南學院,還沒有新的教學大樓,也未興建宿舍,空間雖小,但同學都聚在廣場之中,形成一種獨有的親切感。「那時候的嶺南很有特色,雖然小但環境很好,所以才會發生書中那些不停偶遇的故事。現在那間圖書館,是建得非常漂亮,但就是沒有了以前那個印象。」

常言道大學是社會的宿影,同樣地讓黃敏華感到陌生的,不只是大學,也是這個城市。雖然她移民加國已久,但仍會時不時回來香港。「每次回來都有新的商場,上次覺得好吃的那間餐廳,下次回來時已經不在了。我小時候在荃灣碼頭那邊長大,現在已經完全變了樣,一個商場接著一個商場,全都是一些很貴的樓。」這個地方的未來,又會變成甚麼模樣?在小說中除了母親的日記外,還有一半篇幅是描繪約十年後的香港。長大了的女兒來到這個對她完全陌生的地方,尋找母親的縱跡和線索,也希望找到電腦高人能修復母親的電腦。在黃敏華筆下,未來的世界裡母親經歷過的一切都已面目全非,歷史記憶被清除掉,人們被人工智能所監控、取代。只有少數的人居住在不見天日的「橋內」,換來殘存的自由,並以神秘的儀式守護僅餘的記憶。對於這些人何以選擇在「橋內」生存,書中沒有加以解釋。黃敏華只說,「我覺得無論身處甚麼年代,都總會有些不順從主流的人,堅持選擇屬於自己的生活方式。當現在愈來愈多監控和鏡頭時,也許會有人想逃離這個時刻被監視的世界。」

眾說紛紜的香港故事

在小說的日記之中,母親當時正經歷九七前後的移民潮,身邊的人紛紛選擇離開,最終有人離開了又再回來,本來沒打算離開的母親卻最終遠走到加拿大。關於離開抑或留下,在今天又再次成為香港人的熱門話題。即使已移居二十多年,黃敏華坦言關於香港人身份的問題,一直在她心中縈繞不散。或許正是因為離開了香港,才更需思考「香港人是甚麼」這個問題。「香港的故事,我們可以怎樣說?」在小說中黃敏華多次引用也斯這句名言,從香港真實發生過的歷史,寫到預言之中的未來,她也一直在反覆思考這個問題。「香港的故事這麼難說,是因為它的歷史原因,因為未來方向的不確定,還是因為它一直處於浮動的狀態呢?以前很多人南來,現在很多人北上。現在官方要說好香港故事,但其實每個人心中都有不同的香港故事,或者也有一些不想說的故事。」

在書中的母親,在嶺南的第二年修讀到也斯的課,開始對文學產生興趣,從而踏上寫作之路。不過在現實中讀翻譯系的黃敏華,當年讓她走上寫作路的老師是董啟章,並不是也斯,她在大學時期也沒有修過也斯的課。她真正認識這位香港作家,是在2010年回香港進修時,與他共渡的幾個月時光。「後來他便離開了,我一直覺得有點可惜,如果我可以早一點認識他,如果我當年報的是中文系,那會是怎樣呢?」她仍然記得,當年她回到加拿大生兒育女後,放下文字的那段時間,曾經收到也斯的信,信中提醒她「有空也寫點東西吧!」現在她終於重拾文字,可是也斯已無緣得見。

於是她把這個想像放在小說裡面,讓自己重新去活一次,想像自己回到大學之中,聽著教授講的文學課。就如書名《再回到這裏來》,黃敏華在道別了故鄉與過往的自己,出走多年之後,再以寫作重返自己的生命。「寫作讓我回到九七之前,回到那時候的嶺南,回到那青春的大學時代,回到我寫作的起點。我覺得當我創作小說的時候,就如發現自己人生的不同可能性。於是隔了二十多年後,我又再回到寫作這裡來。」

現在黃敏華的子女已分別就讀初中與小學,孩子上學後,她也有較多自己的時間寫作。黃敏華指女兒很喜歡看書,也逐漸明白媽媽除了會照顧他們、與他們玩耍之外,也是一個會寫書的人。不過她笑說自己不會跟孩子解釋她在書中寫了甚麼。「我說等你們將來學好中文,長大後便會看明白的了。」