SEARCH RESULTS FOR "病"

預防失智從閱讀開始!鍛鍊腦部「肌肉」 延緩長者記憶衰退與大腦老化

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-19

早前台灣作家、編劇朱天文談及台灣名導侯孝賢患上阿兹海默病(俗稱老人痴呆)後的情況,令各界重新關注阿兹海默症。其中,朱天文為刺激侯孝賢的腦部運作,安排了讀書計畫,令人好奇是否有著效用。儘管多數年長者已不再將閱讀作為消遣方式,但《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)於月前報導指出,閱讀帶來的健康益處遠超乎想像——不但能減輕壓力、改善情緒,更是維持大腦強健與靈活的關鍵。雖然科學界對此仍有探討空間,但普遍共識認為:閱讀之於大腦,猶如運動之於身體,是促進腦部健康的絕佳鍛鍊。

寫散文的人

散文 | by 陳偉樂 | 2026-01-09

陳偉樂傳來散文,記「他」作為青年文學愛好者,雖鍾情散文的真實技藝,卻因恐懼觸碰原生家庭與病痛的創傷,常在書寫中採取迴避姿態。在大學修讀創作課時,刻意以詞藻掩飾傷痛的作品被導師評為「隔靴搔癢」,令「他」陷入對寫作本質的懷疑,質疑自己到底寫什麼?散文到底是什麼呢?

朱天文談侯孝賢病中歲月與近況 以「道侶」相稱彼此情誼 慨嘆:「一場漫長的告別」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-07

台灣名導侯孝賢於2023年由家人證實罹患阿茲海默症後,便宣佈退休,回歸平靜的家庭生活休養。與他拍擋數十年兼好友的編劇、作家朱天文近日接受《T China》雜誌中文版訪問,首度完整披露侯導的病程轉折與兩人相伴的最後時光。她形容這段過程宛如一場「漫長的告別」,更透露曾在探視結束後的巴士上,難掩悲傷,崩潰決堤。

爛牙齒

小說 | by 李言 | 2025-11-29

李言傳來小說,講述「我」在東京旅行的最後一夜時突然遭劇烈牙痛侵襲。在面部腫脹與神經抽痛的折磨下,只想盡快返港,躺上牙醫 Eric 的診療椅接受治療。從一顆莫名「死亡」的門牙開始,「我」一躺進他的懷抱般治療椅,將疼痛、委屈與隱秘的渴望全數交付。每一句「忍一忍」、每一記溫熱指尖的撫觸,都讓「我」在劇痛與心跳之間迷失。

日女嫁自創ChatGPT男友 專家憂「AI精神病」浮現 將模糊虛實界線

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-24

隨著AI融入大眾生活,有人向它尋求建議,有人則賦予它人格以排遣寂寥。近期,日本岡山縣一名32歲的女性上班族加野(化名),與她在ChatGPT上創建的人格「克勞斯」舉辦婚禮,結為連理。加野選擇與AI共度餘生並非一時衝動。她坦言自己因患病而無法生育,在傳統婚姻中往往成為壓力來源,「但與克勞斯在一起,我無需面對繁衍後代的社會期待,從而感到釋懷。」

詩三首:〈回家〉、〈生老病死〉、〈太平〉

詩歌 | by 徐竟勛, 王培智, 寧霧 | 2025-10-17

讀詩三首。徐竟勛傳來〈回家〉,透過現代都市生活的鏡頭,將「家」作為庇護所的理想在現實中不斷被解構與重構;王培智的〈生老病死〉以冷靜又殘酷的筆解,書寫生、老、病、死的四階段,呈現出生命循環的現代圖景;寧霧在〈太平〉一詩中,諷刺「幸福城市」的假象,透過細碎的都市敘事,暴露階層分化、情感疏離與歷史遺忘,呼籲反思個人與集體的失落。

濱口龍介新戲《All of a Sudden》開拍 首度遠赴法國取景 探究病痛與生死邊界

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-13

日本名導濱口龍介新作《All of a Sudden》正式開拍,是他首度在法國取景拍攝的長片。電影由濱口與法國編劇Léa Le Dimna共同撰寫劇本,曾拍攝《浴火的少女畫像》的Alan Guichaoua擔任攝影指導,日本女星岡本多緒與法國凱薩獎影后Virginie Efira主演。電影採取國際合製模式,由法國、日本、德國與比利時共同出資製作,預計於2026年推出。

精神病院舉辦藝術展!呈現當代藝術家與患者以夢境為題之作

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-10

夢境相信大家並不陌生,雖然做夢的時候看似真實,但一旦醒來在腦中只會殘留部分片,其更縈繞心頭,無論是普通人還是心理學家都對其著迷。近日,位於英國最古老的精神病院內的Bethlem Museum of the Mind將以夢境為主題,於下個月舉辦「Between Sleeping and Waking: Hospital Dreams and Visions」展覽。展覽將展出多位藝術家探討夢與惡夢的畫作,其中部分藝術家曾在Bethlem Hospital及Maudsley Hospital接受治療。

奶奶的梔子花

小說 | by 陳巧蓉 | 2025-05-14

陳巧蓉傳來小說,書寫「我」因抑鬱症的關係而覺得活著十分痛苦,正當準備告別世界時,奶奶病危的消息打斷了「我」的計畫。在醫院,奶奶以梔子花比喻生命的價值,啟發「我」反思存在的意義。進入精神病院後,「我」在孤獨與哲學的碰撞中,試圖尋找答案:活著究竟為了什麼?從絕望到掙扎,「我」觀察身邊的人,感受日常的微光——陽光、花香、流浪狗的尾巴。奶奶去世後,梔子花盛開的花園成為「我」的寄託,開始期待生命中的小確幸。

【教育侏羅紀】病

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-04-07

佘潁欣傳來以「病」為主題的散文,書寫她一年前決定轉科,但被學系助理阻攔,要求她提供「強烈理由」才能退修,如呈交醫療文件證明自己因病無法學習。佘潁欣對此感到不解,為何要證明自己「有病」,才算是一個「強烈」的退修理由。縱使她明白此程序是工作所需,但又有誰會理解她呢?

白卡之城

小說 | by 洪綺蔓 | 2025-03-24

洪綺蔓傳來小說,寫香港貴為東方之珠,一旦近看就會看到香港只不過是「白卡之城」。「我」為求生計,於淘大花園過於規矩化的日式餐館工作,不論在上班途中、工作期間、回家路程都看到不同「白卡」人士。「我」看著電視上那五光十色的旅遊廣告,與工作發生過的事,相互映照出香港社會的疏離與無奈現實。

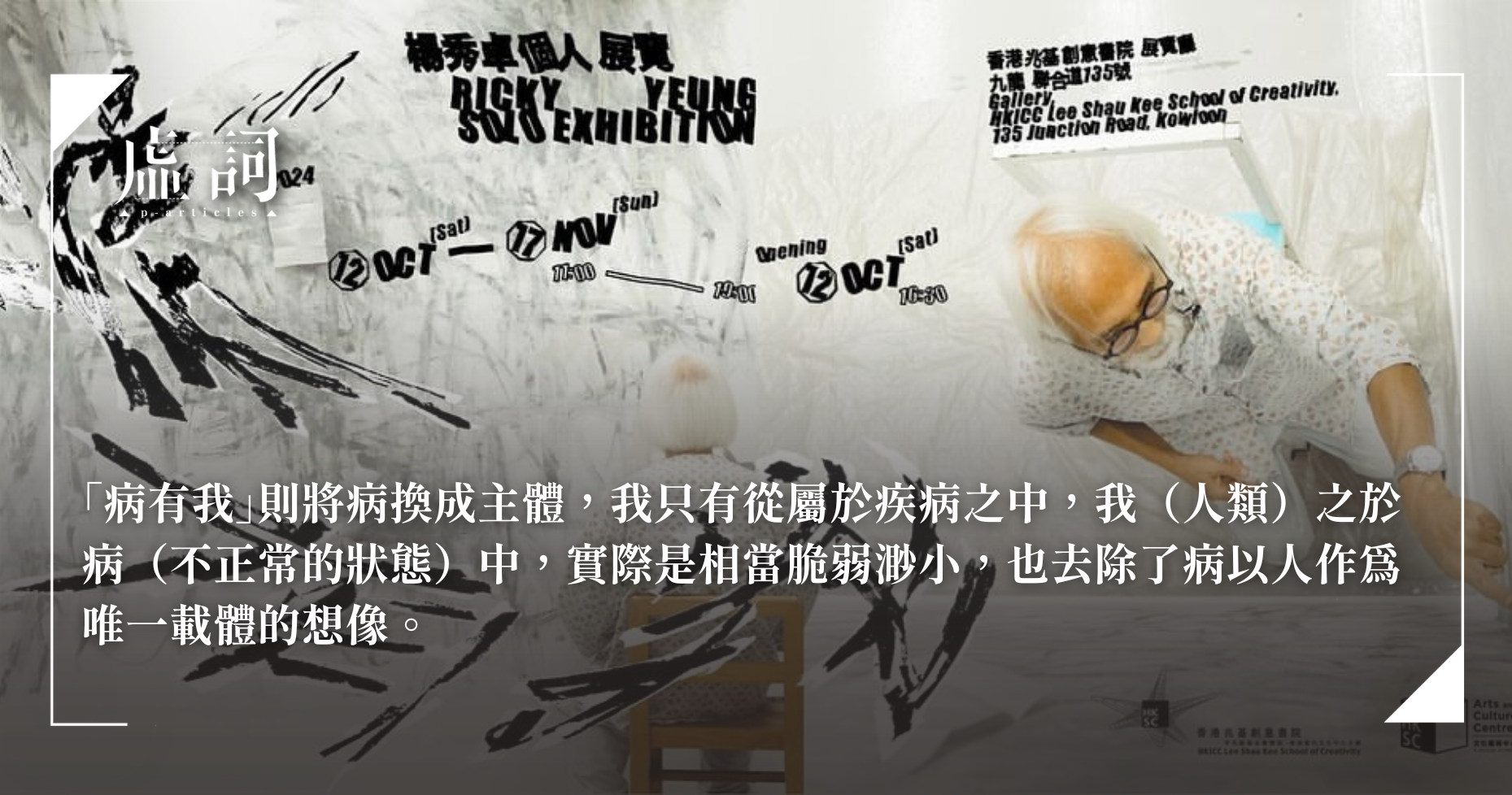

【文藝Follow Me】感受人最深處的黑暗狀態——楊秀卓睽違22年最新個展《病有我》

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2024-11-15

《病有我》是一個關於精神病、情緒病的展覽,楊秀卓說,他不是研究精神病是甚麼、該怎樣去面對精神病,而是說香港和這個社會現象背後隱藏的時代精神面貌。經歷過2003年沙士的恐慌之後,楊秀卓隱約感受到香港人多了一種憂患意識。2004年,他在《明周》上看到一則關於抑鬱症的報導,他把報導剪下來,自此他只要在報紙上看到抑鬱症、躁鬱症都會剪下來收藏,20年間儲了厚厚一疊。《病有我》展覽本身便是一整件作品,楊秀卓和兆基創意書院的學生一起把五道大牆髹黑,楊秀卓再以白色、灰色顏料在黑牆上繪畫、寫字。參與這個展覽的學生都很投入,每天放學準時出現,有時髹到晚上六七時才離開。陳上城說,「所以我想,這會否是另一層面的希望?剛才提到的光,其實是盛載在活生生的人裡,而不是畫」。

《賽博格之戀》:(非)病態的存在的理由

影評 | by 張理晨 | 2024-11-04

張理晨傳來韓國導演朴贊郁《賽博格之戀》的影評,該片以精神病院為場景,也以精神病患為角色,精準刻劃出韓國社會的病態特徵對人的壓迫。她認為這些病徵的出現不只相互牽連,在2024年看來,仍深具洞見,並深切呼應著東亞社會的現況。張理晨透過分析電影中的精神病患凸顯出社會的五個病態特質,並在受存在問題困擾的男主角奕順和女主角詠君身上,探討在虛無主義瀰漫的當代社會,人們如何面對虛無、存在的理由為何、人類存在的價值為何此三個問題。

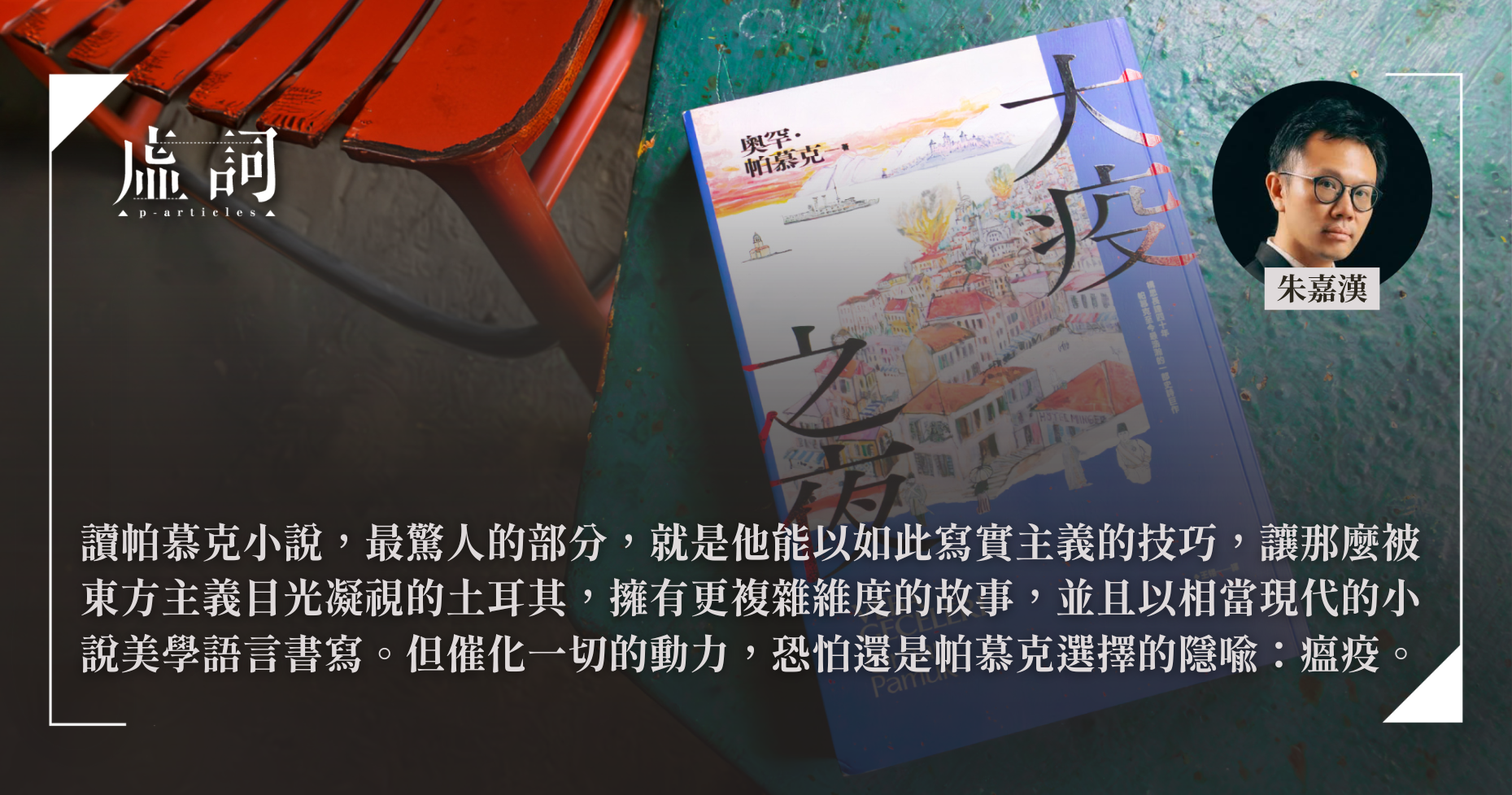

不再存在的帝國,不曾存在的島嶼,以及疾病的隱喻:帕慕克《大疫之夜》

書評 | by 朱嘉漢 | 2024-09-21

關於瘟疫的小說,光是經典知名的部分,就可以列上許多:薄伽丘《十日談》、狄福《大疫年紀事》、卡繆《鼠疫》、馬奎斯《愛在瘟疫蔓延時》等。台灣作家朱嘉漢認為瘟疫的主題似乎可以迫使作者與讀者面對人性的極致、文明的脆弱、命運的無常,而幾乎不可能看到一個作者不嚴肅處理瘟疫。當他閱讀諾貝爾文學獎得主帕慕克的《大疫之夜》時,發現故事設定於克里特島與羅德島之間的明格島,令他凝視時會不免想起荷馬史詩《伊里亞德》的瘟疫,並且在這不存在的小島的偽歷史中,更清楚鄂圖曼土耳其在覆滅之前的那段矛盾的歷史氛圍。

【有病自然香】這張人臉無法識別——臉盲症患者:奧利佛.薩克斯、查克.克洛斯、卡洛塔、畢彼特

其他 | by 虛詞編輯部 | 2024-04-02

臉盲症,又稱臉部失認症(英語:prosopagnosia),為一種與臉部知覺相關的認知障礙。患者因負責臉容和身體識別等工作的右腦梭狀回(fusiform gyrus)功能受損或無法運作,導致難以辨識他人容貌,覺得人人差唔多樣,但其視覺處理(如:物體辨識)和智能功能(如:決策能力)則保持完好。早於1890年代已知有視覺失認症,只是未有細分為臉部失認還是地方失認。1872年曾記述一病例,形容一男人中風後右腦後區受損,失去辨識地方和人物的能力,甚至一度不認得太太。1883年,亦有記述病人忽爾認不得自己的臉,無法在鏡中辨認自己的病況。

【虛詞・同病相連】詩四首:〈菠蘿包 ——記骨關節炎病人〉、〈記一位大腸癌病人〉、〈我在天上的父〉、〈痛症〉

詩歌 | by 逍遙,陳新宇,梁一丁 | 2024-04-05

你的膝蓋不知為何 種在床上 痛楚落地便碎成玻璃的後代 躺回床上你一一領養 眉皺成手術刀

【虛詞・同病相連】養病神醫

小說 | by 綠色衫 | 2024-03-27

這是一份自我診斷報告。病人姓李,洋名Eason,讀番書,養唐狗。今早上班後出現頭暈、頭痛、嘔心、焦慮、發冷、彷徨、失落、精神痛苦等症狀。初步判斷為錢財衰竭導致唔開心症候群,疑為醫學界新型病毒所感染。現在追蹤過去兩星期重點行程尋找感染源。

在擠迫之城擁抱情緒病患者——曾繁光 X 黃怡 X 曾卓然「都市病.病都市」講座記錄

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-25

黃怡繼而分享了四篇短篇小說,當中有三篇都收錄在《擠》裡。第一篇〈哭泣的女人〉啟發自畢卡索的名畫 ‘Weeping Woman’,講述一名OL隱瞞抑鬱病歷,以失戀掩飾情緒崩潰的故事。黃怡指,哭泣只在「正確」的時間與地點才被允許,否則會阻礙日常,帶來社交困擾,偏偏抑鬱引發的哭泣無可避免,為免被公司作個別看待甚或解僱,女主角選擇謊稱失戀。「主角深信大多數人都能理解分手是怎樣一回事,對失戀的人抱有必然的憐憫和同情,故哭泣是被容許的。然而,抑鬱是一種長期疾病,主角擔心旁人終有日會覺得她已哭夠,故她再度陷入掙扎,思考是否需要再假裝與新男友分手,甚至抄襲愛情小說的劇情,好讓同事不會追根究底,懷疑她有情緒病。」黃怡補充,這些情節看似荒謬,卻全都源於身邊人的真實分享、在社會中面對的不安與憂慮,黃怡的創作常以這些困擾為起點,書寫人物面對的困境。

審視內在損傷,從記憶到釋放:「患得患失——疾病、治療與創作」文學季開幕講座紀錄

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-15

「生老病死」為人生必經階段,生而在世,疾病總是無可避免。疾病令我們感到未知、恐懼與創傷,但同時亦是驅使我們認識、調節自己的一個過程。經歷三年疫情,香港人對疾病都不會陌生,它既是這個社會的表徵,同時又是揭示深層社會面貌的隱喻。本年度文學季以「別來無恙」為主題,由作家袁兆昌主持的開幕講座「患得患失——疾病、治療與創作」,更邀得藝術家白雙全、作家蔣曉薇及洛楓,與讀者分享疾病與創作之間的微妙關係,如何透過創作療癒傷痛。

【無形・同病相連】前置詞:生於憂患

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2024-02-29

每年《無形》會有一期,全本承載香港文學季的主題創作,讓參加者可於展場即場閱讀作品。今期《無形》收錄今屆香港文學季「別來無恙」的焦點展覽「灰白質留言」七個新創作文本,探索記憶之病。

【文藝Follow Me】創作作為一種藥——文學季「別來無恙」開幕暨開幕講座

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-12-30

本年度文學季「別來無恙」於12月初開幕,請來洛楓、白雙全及蔣曉薇出席開幕講座「患得患失——疾病、治療與創作」。文學館總編輯鄧小樺在開幕時越洋致辭,她覺得疾病是一個身體內外連繫的反應,「是個認識及調節自己的過程,甚至能為創作提供養分,從這方面看,其實疾病並不是太負面。」洛楓、白雙全及蔣曉薇亦在講座上娓娓道來他們如何思考疾病與創作的關係。

【有病自然香】越甜越惹禍?糖尿病患梁實秋、杜甫、駱以軍

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-12-06

公元前1550年,在埃及的《埃伯斯紙莎草紙》醫學文獻中,記載一病的症狀表現為尿頻及體重異常減輕,據說當時的建議療法是要連續四天吃一鍋由骨頭、麥類、殼類與泥土煮成的鍋物。千年過後,希臘醫師阿瑞蒂亞斯將此病命名為「diabetes」,希臘文解「篩」,因病人沒完沒了的口渴與排尿,彷彿人體就像個「篩子」,而此病為不治之症。

面對疾病/身障,寫作者的職責為何?韓國小說家金息、日本星野智幸、台灣何致和、張亦絢對談

報導 | by 吳致良整理 | 2023-05-15

國立政治大學台灣文學研究所多年來深耕東亞文學研究,自2014年起,舉辦多屆台日韓作家跨國研討會,在歷經新冠肺炎疫情後,今年3月以「疾病與文學」為主題,邀請多位台日韓作家與會。曾以《最後一個人》獲「2021Openbook好書獎.年度翻譯書」的韓國小說家金息也在受邀之列,Openbook閱讀誌特別摘錄研討會中,金息與日本作家星野智幸、台灣小說家何致和及張亦絢四人的對談菁華,現由文學媒體「虛詞」轉載,以饗讀者。

【無形・夠鐘食藥】前置詞:病態社會,準時服藥

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-06-01

疫情之下,坐困愁城,無止境的如此不斷循環,看不見曙光,也找不到出路,城內眾人彷彿早已鬱到病,大家都想尋獲那顆除卻人生痛苦的解藥。今期《無形》邀請作者以「藥」為題,將各款中藥西藥共冶一爐,從文學角度為讀者開出一帖逆境下的藥方。

科幻經典 Matrix 4 完整版預告曝光!再窺紅藍藥丸的永劫輪迴

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-27

萬人迷奇諾李維斯終於回信,在今年12月22日迎來第四度復活。華納兄弟和華高斯基姊妹沒讓影迷失望,在香港時間9月9日晚上9時全球首映首條完整版預告,在60年代迷幻搖滾史詩《White Rabbit》的引領下,睽違18年,Neo和Trinity再次在文明的終端重遇——是夢,是病,還是真?

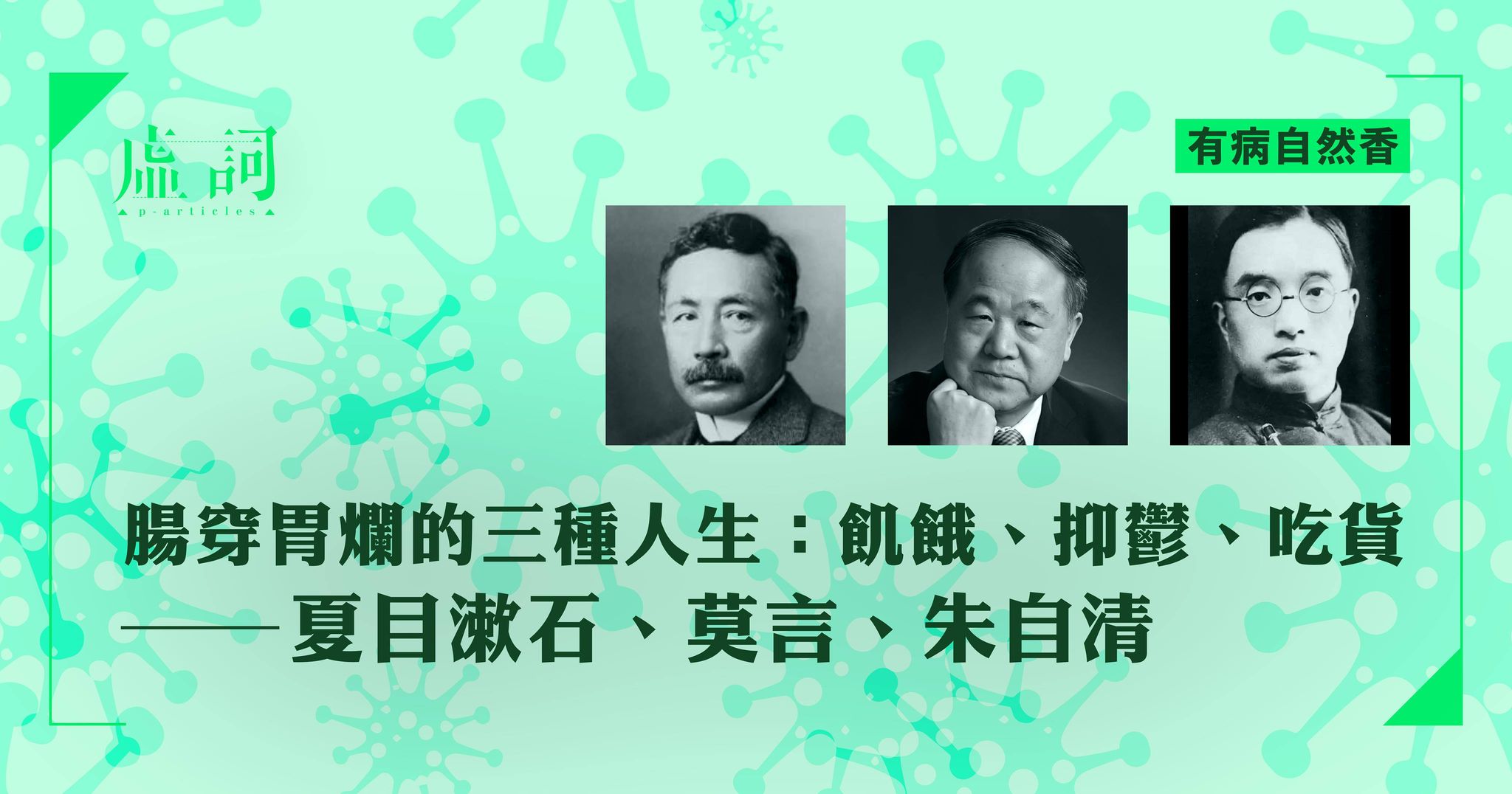

【有病自然香】腸穿胃爛的三種人生:飢餓、抑鬱、吃貨——夏目漱石、莫言、朱自清

其他 | by 虛詞編輯部 | 2021-08-02

懷才不遇的寫作人很多,但即使寂寂無名,都至少不缺胃病相伴,有些自然是因為捱更抵夜持續寫作,飲食不定時,結果捱出嚴重胃疾,即使是有名作家如夏目漱石、莫言、朱自清,也長期遭受胃痛煎熬,而且病因各異,過著他們腸穿胃爛的三種人生。

【有病自然香】死亡的近義詞肺癌:瑞蒙卡佛、黃霑、也斯

其他 | by 虛詞編輯部 | 2021-05-11

在經典神劇《Breaking Bad》裡,一直懷才不遇,任職高中化學老師的男主角,突然被診斷出患上末期肺癌。為解決家庭的財政危機,他鋌而走險,利用其化學知識製作及販賣冰毒賺錢,最終由顧家的「好好先生」,變成眾叛親離的駭人罪犯。

波蘭「新浪潮詩歌」標誌代表 詩人扎加耶夫斯基病逝

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-03-22

屢獲諾貝爾文學獎提名的波蘭著名詩人扎加耶夫斯基(Adam Zagajewski)因病離世,成名於六十年代的他,曾積極投入「波蘭新浪潮運動」,911恐襲後也創作了不少相關主題的詩作,對於其離世消息,本地詩人紛表哀悼。

【有病自然香】愈美麗的肺結核愈不可碰:卡夫卡、濟慈……魯迅?

其他 | by 虛詞編輯部 | 2021-03-18

肺與生命氣息的傳統想像,以及此病的「消耗」性質,將死亡推向神聖超然的境界。據《牛津英文辭典》,「consumption」(消耗)一詞最早被當作肺結核同義詞使用。結核病是分解性的、發熱性的、流失性的「體液病」,讓身體變成痰、黏液、唾沫,最終變成血。當患者的呼吸愈發薄弱,身體愈發被消耗,便愈發脫離塵世,最終得以消解粗俗肉身,使人格變得空靈,因此亦被稱為「靈魂病」。

【有病自然香】天才在左,梅毒在右——莫泊桑、波特萊爾、尼采

其他 | by 虛詞編輯部 | 2021-01-14

奧立佛.薩克斯曾在〈幸得愛神病〉裡紀錄了一位梅毒病患者的病例,九十歲的患者娜塔莎在感染梅毒七十多年後,突然又再發病,有趣的是,她並未感受到梅毒引起的不適,反而陶醉於梅毒造成的大腦知覺改變,並說,「我知道這是一種病,但是它讓我心情愉快……這個病讓我覺得比二十歲時更精力充沛、活力十足。」錢鐘書甚至在《圍城》裡更直接寫道,「梅毒在遺傳上產生白痴、瘋狂和殘疾,但據說也能刺激天才。」

【有病自然香】失明才能看見:荷馬、博爾赫斯、莫奈、白居易

其他 | by 虛詞編輯部 | 2020-11-17

在瑞蒙卡佛的〈大教堂〉裡,主角的妻子有一個通訊頻密的盲人知己,主角因而對他十分反感。可是,當這位盲人來家中作客時,卻看出了主角精神的空虛,最終他捉著主角的手,讓主角閉眼畫了一座大教堂,因著「盲目」,主角獲得感受世界的新方式,由此走向更自由廣闊的精神境界。

【已讀不回#3】Serrini與你走過《槍炮、病菌與鋼鐵》的世界

已讀不回 | by | 2020-08-03

疫症書單嚟到第三本,今次已讀不回BOOK CHANNEL走出文學,走入人文學。由Serrini再次講故,同大家分享被《華盛頓郵報書評》評為「每一位大學生必讀之經典」既《槍炮、病菌與鋼鐵:人類社會的命運》。點解今日既世界會係由白人主導?原來小小既病菌係形成今日世界局勢既關鍵?奇怪的知識又要增加了!

【時代抗疫】如有雷同,實屬巧合?我們與疫症電影的距離

其他 | by 虛詞編輯部 | 2020-02-21

一覺醒來,你望出窗外,對面所有大廈一夜之間人去樓空。你走進廁所,想起上星期才取笑那些搶購廁紙的人有「盲搶炎」,但此時的你卻也鬼上身地,只敢撕下半格來用。你餓了,家裡的米所剩無幾,你很想衝出大街,你不怕駐守門外的童軍,對,是警察的話,用光口罩的你早已衝出去了。忍無可忍之下,你打開垃圾桶蓋,把最後一支通渠水通通倒進垃圾桶裡,直到裡面的隔離手環完全腐爛,那短暫的十多秒,你久違地笑了。你知道你已經走進了電影的場景裡,然而你無法知道,自己是否那個不死的主角。

【虛詞.紅】I watched the apples falling one by one……

散文 | by 蘇苑姍 | 2019-03-08

一隻蛭鑽進身體,體節開始微微漲縮,對血渴求。如果無力制止,它就張牙舞爪,背後靈一樣纏縛附體,變成吸血鬼,把聲音連景象轟隆地扭曲起來。有時,先是聽見耳骨中的顫音,慢慢,眼前世界就像一張過度曝光的相片:人影,建築物,成像四周都有白晃晃的光暈圍住,糊掉層次,無法看穿,無處著力,一種非常實在的空。

【字在食.病人餐】霧霾炸兩與身份危機

字在食 | by 林知陽 | 2018-12-19

雖然成年後從未在北京長居,但我自認是不怕霧霾的。我生在北京南城,在工廠大院附近長到七八歲。也許兒時習慣了空氣裡的某些元素,我至今分辨不出空氣質量的優劣——在瑞士不覺得空氣多鮮甜,在北京也不覺得空氣多凝滯。再者說了,如今定居在紐約,那裡的空氣也不見得有多好。

【無形.荷爾蒙】胰島戰役

小說 | by 穆琳 | 2018-11-20

自家胰臟罷工,外來的胰島素總是不夠貼心,有時食量或運動量不定,血糖便飄忽起來。護士教我和父母預估食量和運動,自行調節該打多少度胰島素。一開始我拿來紙跟筆做算數,老是算錯,後來我算著算著就悟了:所謂預估,重點不在猜測事物如何發展,而是找個法子使事物朝著自己預估的方向發展。