【虛詞・同病相連】當甲蟲國王寄居於我的身體

當我從煩躁不安的夢中醒來時,發現我正面臨與格里高爾·薩姆莎相似的處境。我的整個腰部似乎變成一塊鋼板,而那些連接大腿的神經也變成了鋼筋,我盡力起身,卻唯獨只有頭顱揚起。我感受到胸部以下身軀的僵硬,我花了很長時間,才將被子從我的身上扯去。

太陽還沒有在G市升起,我的意識像窗外欲散未散的夜色。我整夜都在做著清醒的夢,夢見甲蟲國王帶著它的士兵們入駐它們的新王國。我的脊椎成爲了它們通往夢鄉的隧道,或者是遷徙必經的大橋。我的身體僵直,正符合它們的期望。我發出幾陣呻吟,但是沒有舍友因此從睡眠當中蘇醒。我大概花了半小時,才利用上肢的力量從床上翻起,然後忍著腰與大腿之間神經拉扯的劇痛,往門外走去。很久之後,我發現我將那天各個時間點都記得很清楚——將近六點的時候我被痛醒,然後花半個小時起身出門,再撥通父親的電話。然後再過五個小時,從S市趕過來的父親將我從學校門口,攙扶進他的車裡。

那天我一直盯著時鐘看,想象秒針像一把尖刀那樣刺進我的體内,它慢慢將血肉劃開,然後將神經和血管一根一根挑斷。我突然恐懼一切流動,自己給自己下了絕症的診斷。

在父親車上的時候,我整個人的動作凝固,彷彿自己也成爲了一把座椅。父親跟我説的話,一字一詞都像氣球漂浮在車内,我得忍著疼痛,用眼睛一個一個將那些字詞撿進腦子裡。我想起兩年前到醫院做上身掃描,發現骶髂關節處不知何時出了狀況,正常人的骶骨部位應該呈穩定的三角形,但是我的骶骨卻發生了塌陷——成了七扭八歪的四邊形。醫生做出宣判的那一刻起,儘管我的心理狀態開始失衡,但我仍然想將其看作一件小事情。只是我現在又想起來了,而且這個事實像蒼蠅一樣在我眼前繞個不停。

從G市回S市的路並不平穩,車一旦出現顛簸,我的脊椎便像受驚的馬,在我體内往各個方向逃竄。我回想起以前算命師傅對我說過的話,我當時問他我的腰傷會不會好,他告訴我:「不會好。但你得觀照自身。」我當他說的是一句渾話,並不放在心上。當時會去見那個風水師傅,也是被家人強迫。我想以後我也不會信算命師傅的話,只是他提到的「觀照」讓我產生了一些想法。其實就算是後來的我,也並不清楚這兩個詞的含義,我只是想象這是一種迷失的靈魂拿著蠟燭重新回到漆黑一片的肉體進行摸索的狀態。

回到S市之後,父親將我送到中醫診所,我在那裡進行爲期一個月既無聊又折磨的理療。我唯一期待的按摩環節,醫師的手法卻十分粗暴,拼命將我的血液往身體各個方向推。而拔罐、針灸對我來説都是一種刑罰,痛感是微乎其微的,但是這個過程帶給我的無力感卻令我十分驚慌。也在那一段時間,我開始嘗試「觀照」——毫無理論依據的荒誕實驗,但在這場實驗當中,我在我的身體見到了那群曾在夢境出現過的甲蟲。

甲蟲們生性好鬥,喜好攻城掠地。一旦脊椎淪為甲蟲們的玩物,抑或它們開疆擴土的資源,那麼痛感和身體的自由意志也會失控。我無法預測勤勞的甲蟲們下一個階段是否會在背部開墾荒地,從而使我不得不在淩晨三點被吵醒。我無法得知它們會否一有興致就在頸柱邊緣建城,令城門將我大腦所需的氧氣隔絕了一半。我也無法得知它們會不會玩起了資訊戰,擾亂我對四肢的遙控信號。我那時候十分明確它們就是我身體的害蟲,但對於精通地道戰的它們,我無可奈何。

我也看到了我的骶骨和種種其他。骶骨已成被攻陷的城池,甲蟲將領率領它們浩浩蕩蕩的新生力量在此駐紮,繼續將塌陷成半隻蝴蝶形狀的骶骨作為抵禦洪水的堤壩。我的骨頭被它們啃食、打磨得尖利,難怪當身體扭動的幅度過大時,總會迸發出骨頭刺進血肉的疼痛。而神經像引力一樣,推著痛感如潮水往遠處擴散。我是絕對不會因爲那微乎其微的治療率去做手術的,而且見了太多復發的例子。我也因此對現代醫學祛魅,畢竟它仍無法幫助人對自己的身體做主——對於我而言,當務之急是坦然面對我體内的那群甲蟲。只是因爲懦弱,我將這件事往後推了很久。

我真正跟甲蟲國王談判的時候,是父親帶我去見一位正骨醫師之後。我當時並不清醒——疼痛時常剝奪我夜間的睡眠,直到那個醫師用拆鷄腿的手法來折我的腰時,我才慢慢意識到他想要做甚麽——然而爲時已晚了,我只能在病床上任由他擺佈。好在最後,從我大腿延伸自腰椎的陣痛真的緩解了,他給了我一個藥枕,讓我每晚睡覺的時候,將它擺放在我的腰間。

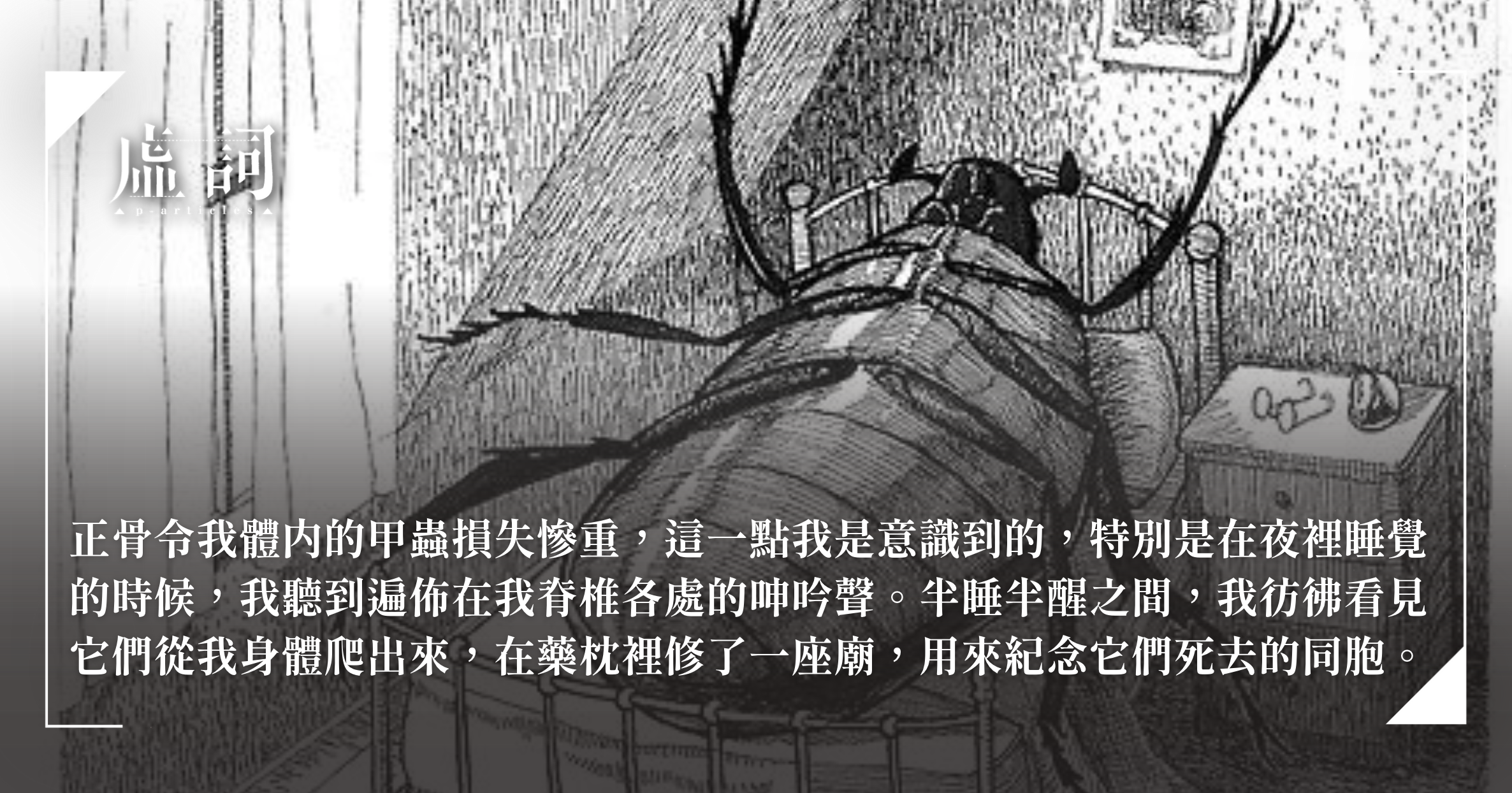

正骨令我體内的甲蟲損失慘重,這一點我是意識到的,特別是在夜裡睡覺的時候,我聽到遍佈在我脊椎各處的呻吟聲。半睡半醒之間,我彷彿看見它們從我身體爬出來,在藥枕裡修了一座廟,用來紀念它們死去的同胞。第二天醒來,我的腰部仍然會不時傳來陣痛,但相比以前已經好很多了。在房間練習走路的時候——神經以及肌肉的不時抽痛讓我很難維持一個正常的走路姿勢,甲蟲國王似乎再也按捺不住,探出頭來向我流露出要對話的意圖。

我曾迷信命運的平衡法:命運讓我因這些甲蟲受苦,那肯定會在其他地方給予我補償。可我後面自己就破解了這種迷信,因為我遲遲等不到我所期冀的事件發生,也等不到甲蟲給我帶來的疼痛徹底終止。不幸就是不幸,我只能面對不幸。可想而知,甲蟲國王的邀約,我不會拒絕。

大概一個星期之後,我的疼痛大大減緩了,走路姿勢也逐漸恢復正常,雖然半夜還是容易因爲腰部的刺痛而從睡夢中清醒。我告訴他,我和甲蟲國王簽訂了條約,從此我的脊柱有一部分地方成爲了由它佔領的租界。不過我也讓它認識到,我和它是同舟共濟的,假若它的動靜太大,大家都會不好過——它已經見識過理療、正骨的威力了——雖然後來我覺得甲蟲國王真正懼怕的並非這些舉措。然而,父親認爲疼痛是突然消失了的——他年輕的時候也曾有過腰痛這類經歷,但他好了之後再也沒有復發。我的病症和他的不同,雖然我獲得了甲蟲國王的諒解,但我時不時還是會重新體驗到一些痛楚。每當我過度勞累的時候,甲蟲們總是會積極響應我精神上的疲倦——它們會在半夜敲打我的背部,每陣痛覺以摩斯密碼的形式傳遞它們的不滿。當我壓迫某個部位太久,它們會堵住我體内的河道,讓我變得笨重臃腫。但我相信它們絕大部分都是友好的,我們都愛惜在溫暖血液裏不斷漂流的甲蟲王國。

沒過多久,我又回到了G市的校園,坐在和往常一樣的椅子上看書,只是坐姿稍微不一樣了。也重新睡回那個曾經起不來身的床鋪,只是腰間多了個藥枕,很長一段時間不敢側睡。和甲蟲國王對話的那一周,成了我生命中一個重要的課題。當一些厄運避不過的時候,只能學會跟它共存。腰疼的時候就抹抹藥,然後躺在床上照一照紅外綫,像極了困的時候就出門曬一曬太陽。