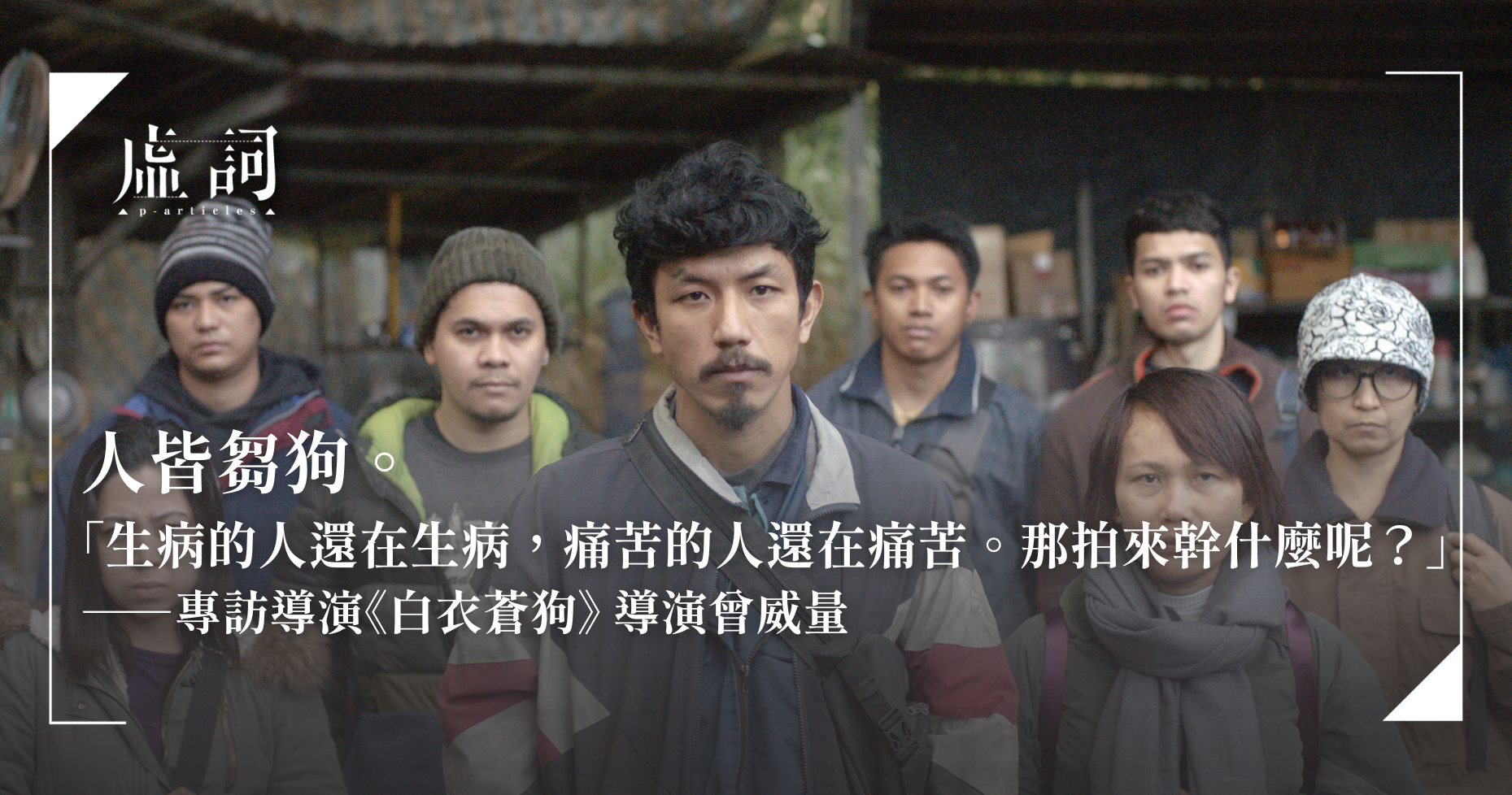

人皆芻狗。 「生病的人還在生病,痛苦的人還在痛苦。那拍來幹什麼呢?」 ——專訪導演《白衣蒼狗》 導演曾威量

《Mongrel》,中文譯名是《白衣蒼狗》,講述来自泰國的外籍勞工為養活老家而來台,非法兼職看護,在道德爭議中掙扎求存的故事。

曾威量生於新加坡,畢業於臺北藝術大學電影創作研究所,曾為金馬電影學院、盧卡諾電影學院學員,作品多關注東南亞離散裔群。 2016年以短片《禁止下錨》獲柏林影展奧迪最佳短片、台北電影獎最佳短片。 2021年以《一抔黃土》、2022年以《庭中有奇樹》連兩年入圍金馬獎最佳紀錄短片。《白衣蒼狗》更入選2024年坎城影展導演雙週,獲得金攝影機特別提名獎。

導演與護工

對比起亮麗的影視成就,曾威量說,自己是一個非常失敗的看護者。這也是《白衣蒼狗》的緣起。

曾威量的母親是長期病患。有一年,他的妹妹也病倒,他需要回到新加玻照顧自己的兩位親人。在那些日子,曾威量發現生命裡面從來沒有一段時間可以讓一個人學習、準備如何去照顧另外一個人。「但你遇到的時候,你也只能做嘛。我覺得我做得很爛。」

與他相對的,是照顧他二舅的外籍護工。二舅中過風,家裡聘請了一個外籍護工來照顧他。照顧了三年有餘,大家覺得她細心又勤勞,一直都很喜歡她。有天下午,舅舅忽然倒下了。舅媽打電話來問,鑰匙有沒有在他家。「沒有,到處都找不到。我跟他的住處相隔沒那麼遠,五到十分鐘車程左右。另一個親戚就叫我先趕過去,他則去找鎖匠幫忙開鎖。」待曾威量趕到的時候,EMT(Emergency medical technician)已在門外,但他們無法進去,因為內門還有一個內鎖被鎖上,從裡面也無法打開,唯有用鑰匙才可以開門。那個照顧了他們家舅舅三年的外傭,從沒被給予過這條鑰匙。

一群人就這樣被隔在門裡門外,曾威量透過門的縫隙,可以看到那個緬甸籍的外傭,跪坐在攤到在地的二舅身邊。「你感覺到她已經哭過一輪,但無能為力。她外語不好,外面的急救員怎麼跟她講,她也沒辦法follow,只能一遍一遍按著舅舅的手,像按偏頭痛一樣。」

後來鎖匠到了,開鎖、急救、進醫院,再出院時,舅舅已經完全喪失移動能力與溝通能力。「為什麼會這樣?因為不信任。怕她上班的時候自己偷偷跑去玩,怕她偷家裡的東西,怕她做什麼什麼。她明明是一個比我更好的照顧者,但家裡寧願把那條鑰匙給我,也不願意給她。」

這段情節也有移用在《白衣蒼狗》中。在那場戲裡,泰籍移工oom也是同樣地捏著昏迷過去的老人的手,EMT就在門外,指手畫腳但oom卻無一句聽得明白。不知多久,門總於被打開,人被救走。僱他的黑心僱主站在雨中,oom走過去他身邊卻迎來一頓毒打。僱主一邊打,一邊不停問著,「為什麼不先告訴我?為什麼不先告訴我?」待兩人趕到醫院,一群警察早已等候已久。警察圍著僱主盤問,oom則趁著無人留意到他,拖著傷軀偷偷溜走。

在戲中,oom不止不被信任,他更沒有自己的身份,從決意留在台灣成為非法移工的那一刻起,他就變得面容模糊、四處遊蕩,除了那個剝削他的僱主,無人可依。

電影重現了記憶的苦痛,但現實永遠有辦法更加殘酷。在拍那場戲時,剛開機沒多久,製片人就匆匆忙忙找到曾威量,叫EMT先停,先過去裡後面的一戶人家裡救人。「有個大哥昏倒了,因為要拍這場我們都請了真正的EMT來拍,他們過去那邊搶救,救不回來。因為在深山裡,救護車四、五十分鐘後才到。那天拍完前兩個小時,大體回來了。我們收器材,準備下山的時候,他們已經開始辦葬禮了。」曾威量臨時準備了帛金憑弔,往生者的大哥領著他到靈堂裡。他看到靈堂中的相片,握著大哥的手,問,我可以幫你禱告嗎?「那時候覺得講中文太親密了,又不知道要講什麼,就用英文幫他祈禱,我想他未必聽得懂。但我睜開眼時,那位大哥一直哭。」

電影能做到的事

電影可以做些什麼呢?這個問題一直叩問著曾威量的心。「我們這部片都是拿世界各地的政府公費、或者是基金會的錢來拍的,拍了五六年。這些錢拿來拍紀錄片是不是更好?甚至,完全不拍,把這些錢都拿來做深山的建設,至少讓他們附近都有EMT的團隊在,是不是更好?」

他說拍這部片子最難的是,意識到它其實與世無涉。「這麼辛苦五六年,到頭來我們做了什麼?這套片子做了什麼?就算它拿了獎,就算它在坎城影展拿到再多提名,所以呢?生病的人還在生病,痛苦的人還在痛苦。」說到這裡,曾威量一度哽咽。

那這麼痛苦,為什麼還要繼續拍電影呢?他說,這裡面的東西,都是從生命經歷裡來的。「我小時候生活很困難,父母為了生計奔波常不在家,姨婆照顧了我很長一段時間。她經常帶我去做志工,到她老了、病了,還是繼續做力所能及的公益。她一生把自己全部獻給了素未謀面,但需要幫助的人。我來台十五年,在社會的各個角落裡看到這些人事物、小時候成長的記憶、如今要面對摯親可能快將逝去的情緒,個人情緒、藝術責任、社會責任都混在一起。我除了電影,我看不到任何方法,可以將這一切都表達出來。」

他想起,在他那屆金馬學院第一天開學的時候,侯孝賢導演就跟所有學員說,「你的電影就是你的人。」

以電影凝視苦難

我問他,那這個過程你快樂嗎?曾威量思索一下,說,「唉,我覺得那不是快樂,比較像是bitter sweet。」苦中之甘,東西混雜在一起,很難辯得個所以然。一如片名《Mongrel》,雜種狗,曾威量說他並不覺得這有什麼貶義的。「我覺得我們都是Mongrel、浪犬,沒有一個人是完完全全純粹的,我們都由不同的來處所組成,彼此渲染,有了我們宛如。」

正因如此,曾威量在構思《白衣蒼狗》的過程中,寫下的第一句是:「There’s no equal, but everything is the same under the sun.」電影裡的所有人都各有各的艱難:移工生活流離宛如棄狗,但還是會有人記掛一再尋問;黑心雇主拖欠薪金在外花天酒地,但自己家中有經濟困境,最後亦難逃法網。天地不仁,以萬物為芻狗。每個人不過在其中掙扎求存,只是在處境下為人可做的選擇是這麼的少,毀壞與墮落,時時都身不由己。

曾威量在其他訪問裡說,他的每一部片,都是憤怒。他說,如今在《白衣蒼狗》裡,除了憤怒,還有認份。「不只是直接對世界說不公平,世界當然不公平、當然不平等,但有些事情,我們身而為人始終有限。以前我渴望電影可以為人們帶來呼喚、引起憤怒,但我們都不過是人而已,我們只可以做自己可以做到的事情。」這種認份對他而言不等於接受,曾威量覺得,自己比起以前更看清楚了世情難如人意的面貌,他理解,那就認自己該認的份、做自己該做的事情。

他提到,那是一種「不妥協的凝視」。我問,這種不妥協的凝視出現在哪裡呢?他說,這對他而言,是如何翻譯一種無能為力的問題。「我想到小時候媽媽在痛,凌晨兩點,我聽到我媽因為忍耐而發出的呻吟聲。那時候整個房間都昏暗,亮著的只有神明桌上的紅燈。最近,我的姨婆晚上也有同一種的痛。我坐在她們身邊,我什麼事情都沒辦法做,小時候和現在都一樣。我可以怎麼翻譯這個無能為力?」面對他人苦痛,「我」無能為力,即使那是摯親,在苦痛面前「我」也永遠是一個外來者。他說,不妥協的凝視即是「不讓那種痛苦在空氣裡面盤旋、迴蕩。」就算無法以身替苦更遑論承擔,起碼「我」在看著,一直在看著。

所以,曾威量說,他要用自己的一半,來換取觀眾的另外一半。「我希望我做的片子,是我交出50%,觀眾來完成剩下的。所有的體驗,唯有在觀眾也參與其中的時候,它才可以完滿。不為了傳遞什麼訊息、不為了表達什麼情緒,而是一種體驗,你感受到什麼,甚至你都沒感受到什麼,你就已經參與在這場體驗之中。」

如此,我們一同凝視、旁觀他人之苦難,成了這場「不妥協的凝視」的共謀,以隔絕之身,感受痛苦之中幽微的、甚或不存在的體察與共情。