SEARCH RESULTS FOR "城市"

【字遊行·澳門】在時光縫隙裡的澳門

字遊行 | by 曾金智 | 2026-02-13

在曾金智眼中,澳門是一座在霓虹與石板路之間呼吸的城市,像一本厚重的書,封面是繁華,內頁卻藏著無數細膩故事。他在澳門旅居時,親眼見識賭場輝煌表象的背後,是一種被精密計算的空洞逃避,而街巷的奶茶、鑊氣,則是居民用日常節奏對均質化全球景觀的柔軟抵抗。「縫隙」是殖民與信仰的象徵印記,在澳門以斑駁的方式持續呼吸。這座城市的光譜,從極致的物慾橫流到極致的家常溫情,共同編織出無法被簡單定義的複雜靈魂。

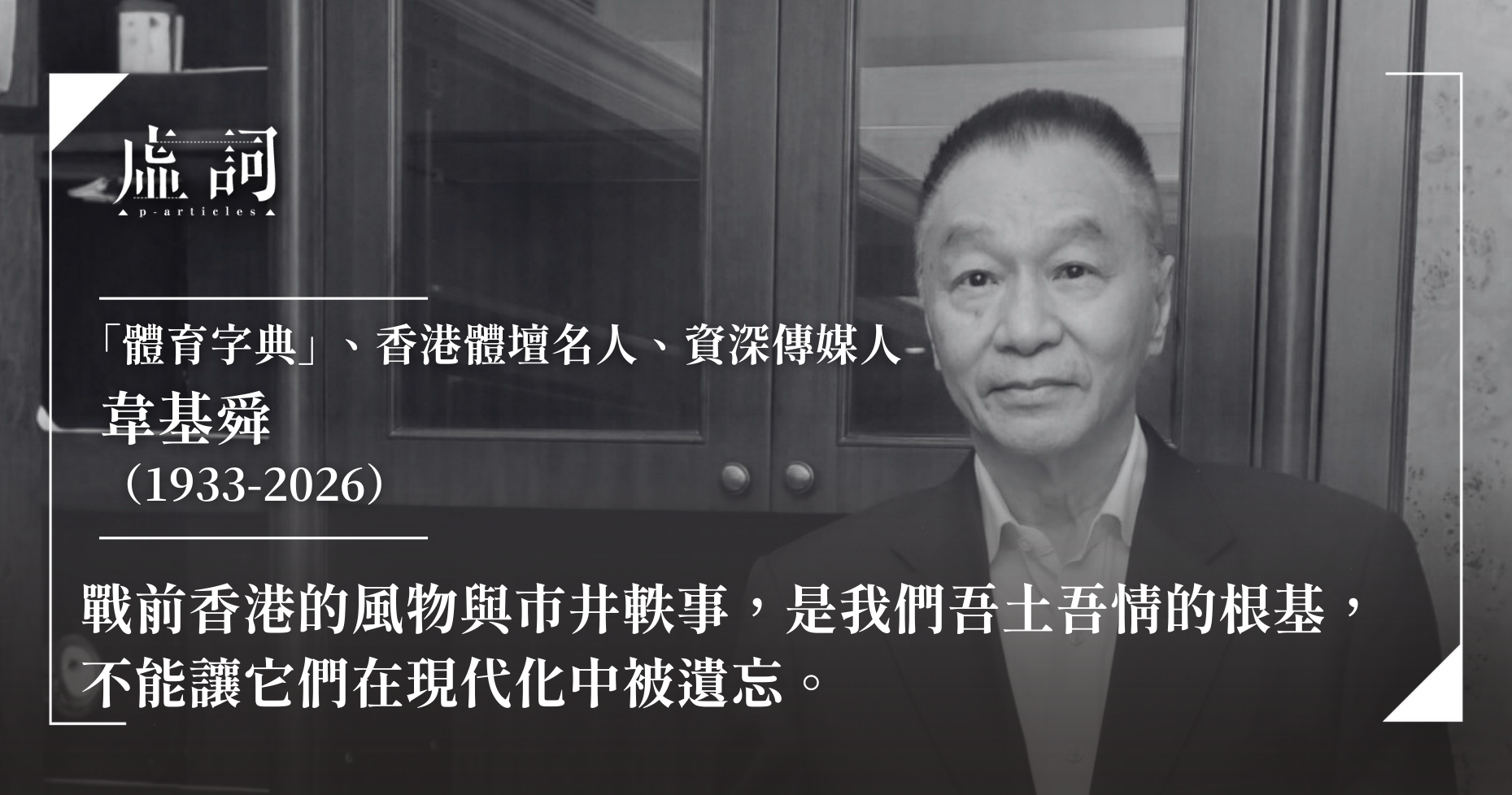

「體育字典」、香港體壇名人、資深傳媒人韋基舜逝世 享耆壽92歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-02-12

香港體壇名人、資深傳媒人、人稱「韋翁」及譽為「體育字典」的韋基舜,於上周日(8日)逝世,享耆壽92歲。家人表示將遵照韋翁生前意願,低調處理身後事,並定於本月13日在香港佑寧堂舉行追思會。

【新書】李毓寒《緘默與沸騰》宋子江推薦序——〈熵增的抒情〉

書序 | by 宋子江 | 2026-01-19

香港詩人李毓寒最近出版了其首本詩集《緘默與沸騰》,邀來《聲韻詩刊》主編、詩人兼譯者的宋子江為其作序。序中,宋子江認為書名精準隱喻了香港城市生活與個人情感間「沉默」與「喧囂」的雙重張力。詩集最顯著的特色之一是對詩歌語言的信與疑,李毓寒透過科技熵增、漂泊身份、日常飲食及公共事件入詩,以獨特意象對抗遺忘與平庸。宋子江指出李毓寒始終把詩歌語言視為一種有限的努力,在緘默中積蓄能量,沸騰中綻放微光,成為香港精神的鏡像與抗辯。

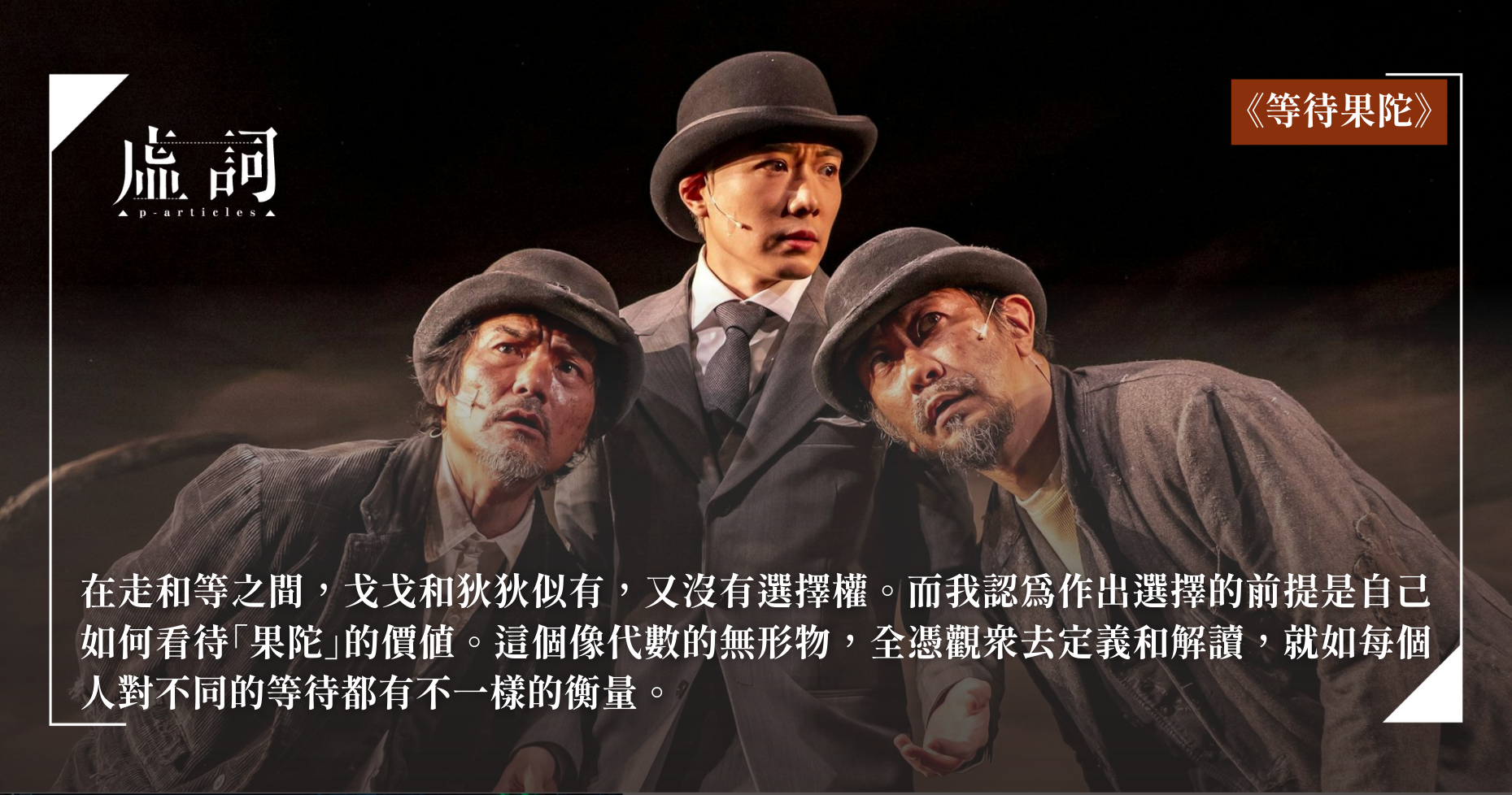

走或等待並非被動的選擇——評鄧樹榮《等待果陀》舞台劇

劇評 | by 譚嘉琪 | 2026-01-15

在2025年末時,譚嘉琪觀賞了鄧樹榮執導《等待果陀》舞台劇,讚揚此作忠實翻譯原作結構,亦融入本土流行用語與俗語等,既拉近港人與Samuel Beckett的距離,也營造專屬香港的表演形式。譚嘉琪指出「等待」作為劇作的核心,戈戈與狄狄在走與等之間看似有,又沒有選擇權,但其實出選擇的前提是自己如何看待「果陀」的價值,全憑觀眾去定義和解讀。

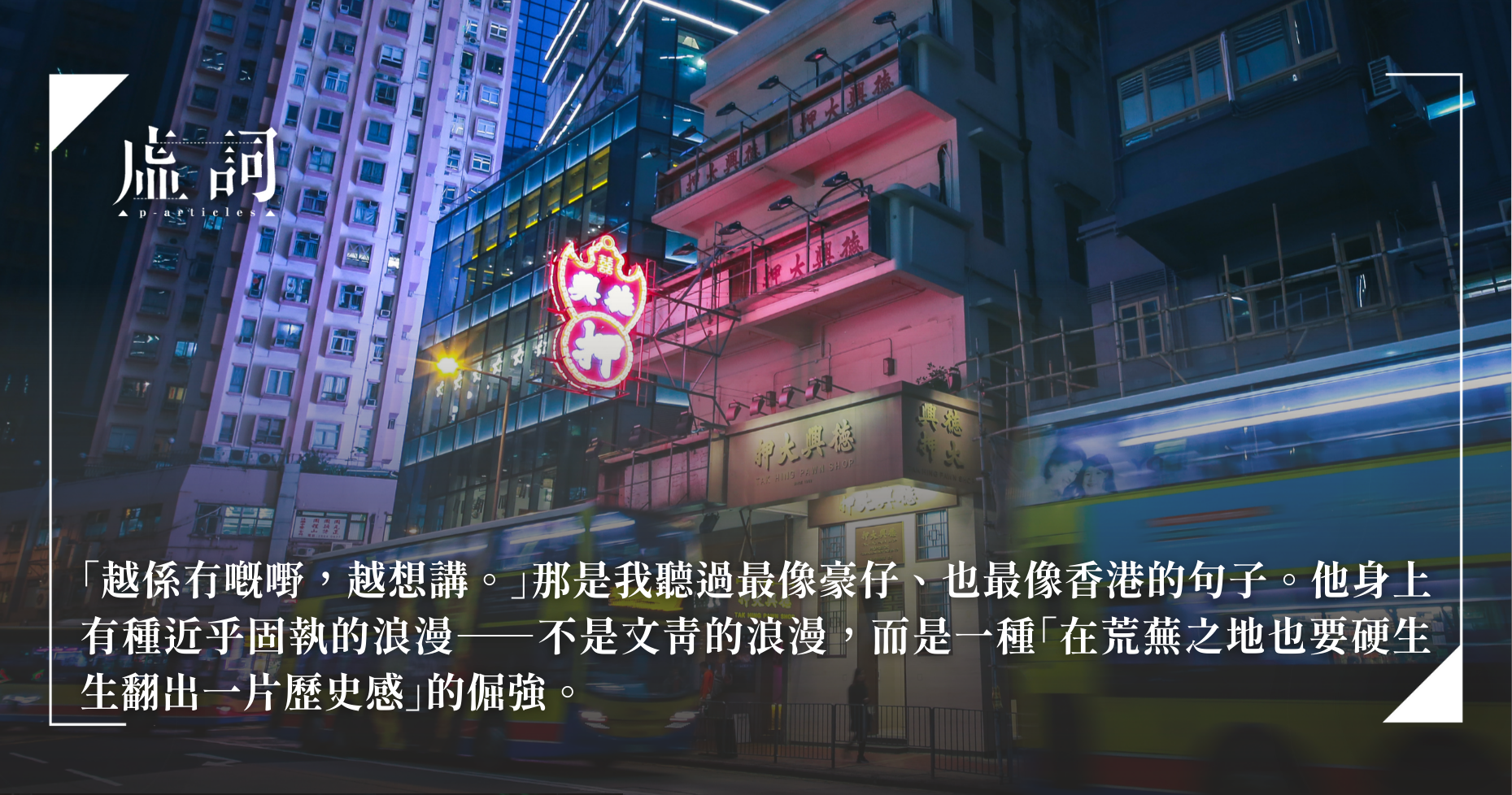

豪仔的香港:重寫的城市記憶

散文 | by 盤柳儂 | 2026-01-13

盤柳儂傳來散文,指自己隨著全運會的轉播突然感到自己被困於此,而困頓似乎是一座城市和一個人共同的命運,亦因而想起摯友豪仔。豪仔在中大讀歷史、倔強守護舊書的青年,始終是作者心中香港的具體面孔。隨著盤柳儂流徙海外,目睹霓虹熄滅、書店消逝,記憶中的城市逐漸斑駁。多年後兩人在深圳重逢,面對灰濛的海水與生計重壓,豪仔的棱角已被磨平,兩座城市的命運似乎也逐漸趨同。盤柳儂終於明白,香港的光芒從非繁華幻象,而是那些曾在狹縫中真實呼吸、堅持過的人們。

詩三首:〈成人〉、〈慧嬰〉、〈城市的早晨〉

詩歌 | by 潘國亨, 徐竟勛, Kelly | 2025-12-19

讀詩三首。潘國亨傳來〈成人〉一詩,描繪從學生時代到成年階段的幻滅,批判社會壓力與理想破碎,透過中學回憶顯青春純真與現實刺痛的對比;徐竟勛的〈慧嬰〉以妊娠為隱喻,以早熟胎兒的陰謀諷刺生命本質的荒謬與原始競爭;Kelly 在〈城市的早晨〉中,以詩句捕捉都市早晨的活力,同時隱含著對時間流逝與青春消逝的感慨。

影像的凝視,易經的流動:大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」 —— 專訪策展人鍾妙芬博士

專訪 | by 紫翹 | 2025-12-04

「今時今日我們這一代人,面對大自然很多的挑戰,很多時候,我們更加要想想我們和自然的關係。」大館文物事務主管鍾妙芬博士(Anita)如是說。當全球暖化日益嚴重、當 AI 全面重塑我們的生活體驗,愈是變化迅速,《易經》的傳統智慧卻愈能為今時今日帶來啟示 —— 大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」,呈現鮑皓昕《中國牆城》、《觀靜錄》兩組攝影系列,將曾經遊歷世界的視覺記憶,重新注入《易經》的古老智慧以作詮釋,重新安置在《易經》的思考框架之中,成為理解變化的另一組語言,讓觀眾從影像所呈現的變化,回望自身與世界的關係。

作家筆下最愛的歐洲城市 倫敦百年間提及近3億次 力壓「浪漫之都」巴黎位居榜首

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-28

小說不僅是故事的載體,更是引領讀者跨越國界的紙上導遊。許多作品以異國城市為背景,細膩刻劃當地的景觀與氛圍,讓未曾踏足該地的讀者也能在腦海中構建出鮮明的城市印象,完成一次「精神上的旅行」。但你是否好奇過,究竟哪座歐洲城市最常現身於作家的筆下?英國印刷公司 Aura Print 對Google Books超過2500萬冊出版自1920至2019年間小說的進行統計,發現在百年間出版的小說,最常被提及的城市為倫敦,力壓浪漫之都巴黎,而羅馬則位居第三。

【字遊行·上海】艾米莉的廣場舞

字遊行 | by 盤柳儂 | 2025-11-28

盤柳儂在COVID-19隔離的十四天裡,最初對每晚八點準時響起的廣場舞深感抗拒亦讓他聯想到海外被異化的「華人奇觀」。然而,被困久了,節拍竟成為唯一的生命證明。他開始凝視領舞的艾米莉:她以帶口音的中英文報曲名,將《莫斯科郊外的晚上》無縫接到《紅河谷》,用身體拼貼出後現代的城市排水溝美學。廣場舞不再只是運動,而是年長女性由下而上的身體政治、在老齡化浪潮中柔軟卻頑強的空間佔領、集體主義殘響的當代轉譯,以及一場讓邊緣身體重新獲得能動性與社交連結的日常儀式。

母版圖騰:《重置陌像:夏碧泉的版畫實踐》

藝評 | by 劉政熙 | 2025-11-20

劉政熙傳來《重置陌像:夏碧泉的版畫實踐》藝評,指出《重》以悄然姿態,回溯著人與圖像之間原初、本真的關係,而夏氏以現成物拼砌的「母版」,藉此探討圖像生產、物質記憶與城市現代性。劉政熙認為夏氐的作品實踐迥異於斯佩羅的影像批判,轉而強調材質的感官融合與後設歸檔,又擺脫傳統框架,彰顯母版的親密與生命力,呼應本雅明對機械複製的反思,以及貝爾亭的圖像人類學觀點。策展讓母版擺脫附庸地位,如圖騰般與觀眾建立親密連結,在影像泛濫的當下,開闢出重溯物質記憶與靜思的空間。

談《叮叮行》 ——筆訪詩人吳俊賢

專訪 | by 李浩榮 | 2025-10-30

香港詩人吳俊賢今年六月出版新詩集《叮叮行》,李浩榮藉此機會與他進行筆訪。吳俊賢謙稱自己「並非懂詩之人」,寫詩是為忙碌生活尋找出口,並把瞬間感覺「凝結成固態」的舉動。他直言自己深受胡燕青與也斯啟發,從城市日常發掘詩意。吳俊賢表示,「疲憊」、「疏離」與「藏」等意象,皆源於自己對生活的敏感體察。他認為文學應反映真實生活,不避粗俗,更是與自己對話的方式。

電影《他年她日》:以奇幻時空比喻現實愛情

影評 | by 何曉旻 | 2025-10-29

何曉旻傳來《他年她日》影評,指出電影以「重力牆」分隔世界、「優日區」一天等於「長年區」一年的奇幻設定實為現實愛情的深刻寫照,認為電影巧妙運用「時間」作為多重比喻,其既是物理時差,亦象徵戀人各自不同的人生規劃(人生「時區」)。其中,電影全在香港取景,以「同一城市」呈現「兩個世界」,隱喻現實中無處不在的「重力牆」,藉此探討愛情、時間的相對性,以及在差異中尋找平衡點的課題。

房間的點線面與文本的叢林──關於龔萬輝公開講座、寫作班及其他

其他 | by 余啟正 | 2025-10-20

香港浸會大學「華語作家創作坊」今年邀請了馬來西亞華裔作家龔萬輝駐校,余啟正歸納龔萬輝在不同活動時所分享的經驗,並以其長篇小說《人工少女》為核心,探討了龔萬輝如何處理家鄉記憶、城市變遷、馬華文學主題,乃至八九十年代的集體次文化,到AI發展的議題,這些都共同構成只屬他的寫作空間,並彰顯馬華文學的另一面。

九龍塘之夜

散文 | by 小煬 | 2025-10-15

小煬傳來散文,記述他與學妹,在一個雨後微涼的週五夜晚,在研究生辦公室出外「放風」,從九龍寨城公園,城市漫步(city walk)至傳說中的豪宅區九龍塘。作為粵語不通的異鄉客,兩人一面自嘲對香港的陌生,一面窺見了與自身苦讀生活形成巨大反差的奢華圖景。那一夜的所見所感,化為一種難以消化的「餘震」,成為日後面對現實焦慮時的慰藉與刺痛。

在洞背村,你可以選擇只做芒草中的一團陰影:周慧《認識我的人慢慢忘了我》編輯手記

其他 | by 黃潤宇 | 2025-10-01

中國作家周慧的《認識我的人慢慢忘了我》近月出版了繁體中文版,負責編輯的黃潤宇指出周慧著作真正的價值,在於其獨特而精準的散文語言,以及寫作本身作為一種「高貴的武器」,讓周慧得以對抗沉湎,其冷靜、生猛的筆觸,召喚出私密經驗的共通性。黃潤宇相信,每個人都能在自己的生活中找到一條「草蛇灰線」,找到自己的「洞背村」。

當代的某些關係

小說 | by 苦橙蒿 | 2025-09-19

苦橙蒿傳來小說,書寫「我」作為一名對外貌與身分認同感到焦慮的無性戀酷兒,身處在保守的城市中感到格格不入,既厭倦了交友軟體,也對線上社群中基於觀念的激烈碰撞感到疲憊。就在放棄社交之際,他認識了短暫返鄉的之格,在對話之中讓「我」第一次感到真正的被理解、接納與溫柔。

【字遊行·布拉格】二十歲的布拉格

字遊行 | by 翎心 | 2026-02-13

翎心傳來〈二十歲的布拉格》,書寫「我」和止橘在布拉格的晨間探索。從舊城廣場出發,途經火藥塔、天文鐘、查理斯大橋,至城堡區俯瞰古城風貌,布拉格的歷史與建築群都不禁令「我們」想起各自內心的掙扎,在彼此的陪伴及這座承載著厚重歷史的城市下,讓「我們」從各自的傷痛中尋找歸屬與認同。

允許一些可怖迴旋起溫暖

小說 | by 簾櫳 | 2025-09-12

簾櫳傳來小說,書寫一個早熟男孩在網絡時代的浪潮中,摸索自我與世界的邊界,從童年鄉村的純真,到城市生活的衝擊;從道德課本的教條,到金錢秩序的真實;從初識情慾的羞澀,到無聲的自我探索。男孩試圖理解那些模糊的界線,為何曾被允許的親密,如今卻通向陌生的遠方。在懷疑自我、渴望真實下,在虛擬與現實之間不斷擺盪著。

香港夢醒後,城市的萬家有情而無語:專訪詩人陳滅談《離亂經》

專訪 | by 陳諾霖 | 2025-08-20

「像是一場通靈,你透過這些詩,與我、與40年來的香港對話。」聽陳滅談香港,像在說起一位故人,他在新詩集《離亂經》中以不同形式結構的詩歌,試圖去捕捉香港的意志,讓這個離魂幻影成形。可陳滅卻說,並不是他作為詩人高高在上地去「寫」香港,而是傷心失語的香港在強烈呼喚着他,在茶餐廳、在超速的紅色小巴、在舊樓間,要借詩人的口,唱出無聲的哀歌。一場香港夢醒後,陳滅如何以詩求脫離亂?

表達空白

散文 | by 釅釅 | 2025-07-25

釅釅傳來散文。當網友告別時說「回去後我會寫信給你」,使「我」腦海突然浮現出「她」,繼而憶起「我」與她在上海的相遇。那時「我們」在冬日街頭漫步聊天,在城市喧囂與夜晚光景中彼此分享痛著苦與夢想。在許多過夜晚,她反復提及「隔岸觀火」這個詞語,然後「我們」一同看著夜色裏斑斕的光點遠去,虛浮虛浮,再見再見,看見的瞬間,它們就已在消逝中。此刻,「我」心裏重新閃爍起這個詞語,隔岸觀火。

透過小說裂縫,看到美好世界的 B-Side ——張婉雯《有心人》新書分享會 feat. 陳慧

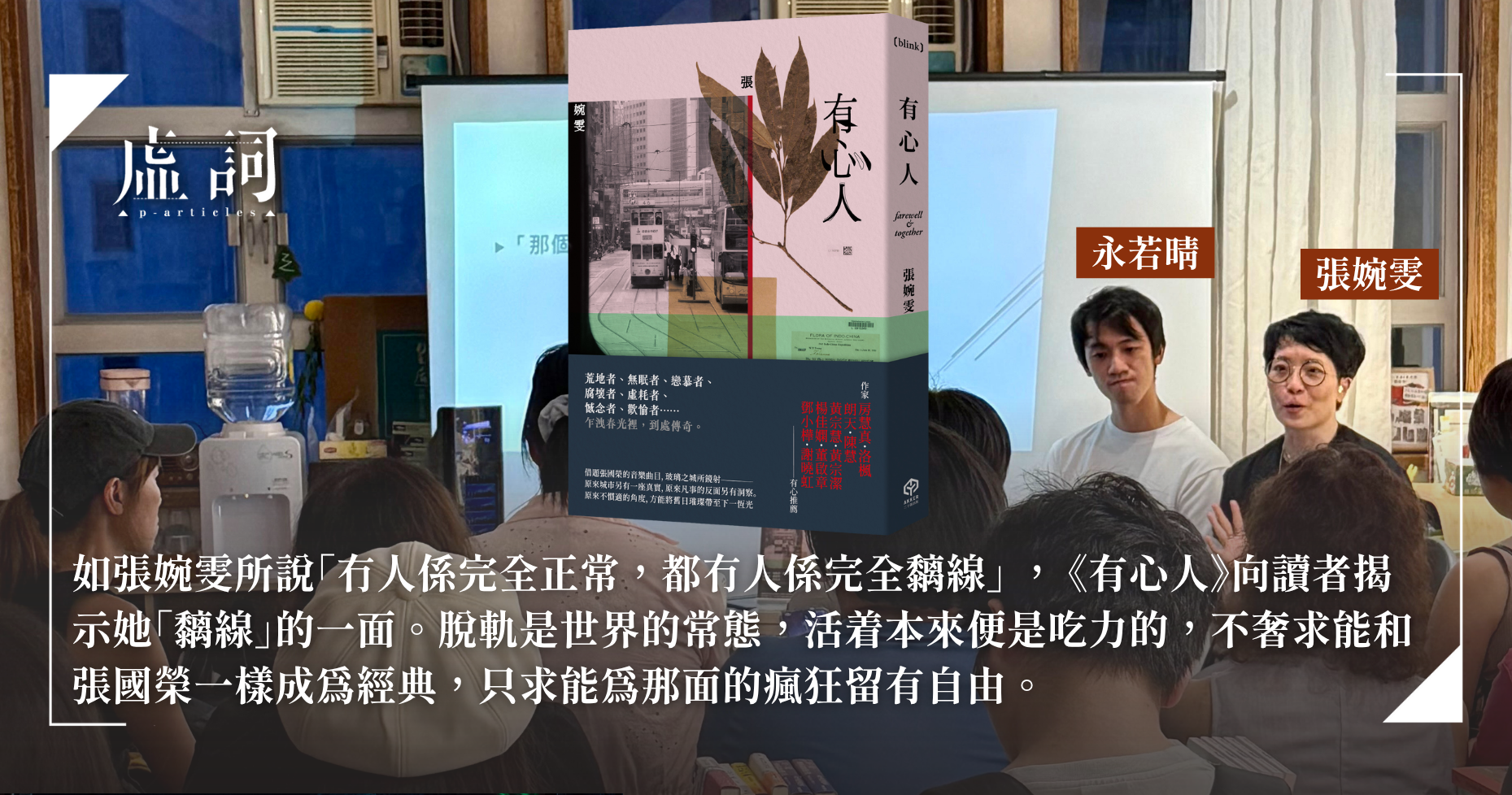

報導 | by 黃潤宇 | 2025-07-08

香港作家張婉雯早前出版了《有心人》一書,張婉雯在宣傳新書,並與小說家陳慧對談。陳慧指出,《有心人》書寫極具真實感,能展現小人物的困局,並透過裂縫透出光線。她亦觀察到《有心人》一個特別之處,就在於將人物按在困局中,找不到出口。張婉雯坦言自己找不到出口,不過她亦盡量在作品裡,讓更為殘酷的現實結局延遲到來。張婉雯以張國榮為創作軸線,不僅致敬這位香港黃金時代的偶像,更探索繁華背後被忽略的壓抑與代價。從2013年的〈無需要太多〉到2024年的〈灰飛煙滅〉,她用文字記錄香港十年劇變,展現文學在動盪中的救贖力量。

「黐線」是否才是城市的常態?——張婉雯X永若晴《有心人》新書分享會

報導 | by 朱樂兒 | 2025-07-02

作家張婉雯出版《有心人》一書,她與作家永若晴在新書分享會上對談。張婉雯分享她取材並未刻意設計,大多源自於生活片段的聯想,可以是一個鬼故,亦能是一段陌生人的對話,如〈怪我過份美麗〉中以屋邨鬼故、屋邨缺乏私隱的特點及小孩視角創作而成。永若晴指出書中角色大多與社會邊緣族群有關,卻無任何的標籤字眼,張婉雯解釋每個人都是獨立而複雜的個體,「冇人係完全正常,都冇人係完全黐線」,過多的預設判斷只會削弱其特質,也限制讀者的想像空間。與過往以男性敍事為主的作品不同,《有心人》轉向女性視角為主軸,張婉雯坦言這些角色滿載她的影子,寫作成為她疏理情感、直面真我的途徑。相較於較主流、帶知識分子氣質的《微塵記》,《有心人》更顯小眾與「黐線」,宛如專輯中的B-Side,展現出張婉雯狂放不羈的一面。

建築可以寫信給路人嗎?讀《人本建築》

書評 | by 阮慶岳 | 2025-05-19

台灣小說家兼建築師阮慶岳認為托瑪斯.海澤維克(Thomas Heatherwick)的《人本建築》是對現代建築提出深刻批判的宣言,書中尖銳指出當代建築師的角色轉變、現代建築的單調冷漠,以及建築淪為利潤導向商品的現狀,以挑戰百餘年來現代建築的走向與價值觀,提醒我們應更認真審視現今被神化的現代主義觀值觀,如何對城市、建築、人類文明造成傷害。

肉身的革命——淺論施勁超《行走的姿態》中的城市「漫遊者」

書評 | by 盧麗斯 | 2025-05-09

盧麗斯傳來《行走的姿態》詩評,指出施勁超首部詩集《行走的姿態》以漫遊者的視角遊走於生活、世界與語言之間,觀察現代社會的人性、資本主義與自由。詩人如本雅明所述的「漫遊者」,以悠閒姿態漫步紛擾世代,從烏克蘭戰火到香港街景,批判偽善與資本異化。盧麗斯認為詩集分五輯,由外至內,從全球廢墟到在地日常,展現深刻反思,在〈烏克蘭農場大蛋〉中諷刺偽善者的自鳴得意,在〈過香港仔華富邨〉中凝視都市失序與人性疏離。

諾貝爾文學獎得主馬利奧·巴爾加斯·略薩逝世 享壽89歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-14

諾貝爾文學獎得主、秘魯籍作家兼詩人馬利奧·巴爾加斯·略薩(Mario Vargas Llosa)逝世,終年89歲。略薩一生創作了包括《城市與狗》、《綠房子》、《酒吧長談》、《潘達雷昂上尉與勞軍女郎》、《世界末日之戰》等在內的五十多部小說,以其詭譎瑰奇的創作技法和豐富多樣且深刻的內容聞名,被譽為「結構寫實主義大師」。他與Carlos Fuentes、Julio Cortázar、加西亞·馬奎斯(Gabriel García Márquez)等人並列為1960至70年代拉丁美洲文學「爆炸」(Boom)時期最具影響力的作家之一。此外,2010年諾貝爾文學獎評審會指出,略薩的小說「描繪了權力結構,並以反抗、起義與失敗為主題,留下犀利的印象」,因而授予諾貝爾文學獎。

《麥兜故事》導演袁建滔推出新作《小蟲蟲大冒險》驚呼:「一個已蓋棺又離奇翻生的Project!」電影預計於2026年上映

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-03

曾感動無數大人、小朋友的《麥兜故事》及《麥兜菠蘿油王子》的導演袁建滔即將推出新作《小蟲蟲大冒險》。這部作品早在2007年起便萌生創作靈感,但電影久未有任何消息。在觀眾以為無綠看到這部作品時,袁建滔於2025年3月25日在其社交媒體宣布,《小蟲蟲大冒險》即將推出。袁建滔在帖文直言:「其實我自己仲傻吓傻吓以為未曾公開(預告片),一個已蓋棺又離奇翻生的Project。」整套動畫以默片形式呈現,皆因袁察覺小朋友並未留意對白笑點,反而會因角色動作而哄堂大笑,故此採用此方式來述說劇情。《小蟲蟲大冒險》預計片長為80分鐘,並將於2026年上映。

中大圖書館設立《黎海寧舞蹈典藏》 窺見「最厲害的華人編舞家」黎海寧的創作軌跡

其他 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-24

香港著名編舞家黎海寧與舞蹈藝術家周書毅共同編舞,透過細嚼北島多部詩作創作出《某些動作與陰影》舞蹈表演。台灣著名舞蹈家林懷民曾評價黎海寧是「最厲害的華人編舞家」,為記錄並保存她的創作軌跡,董顯亮博士決定於香港中文大學置立為黎海寧《黎海寧舞蹈典藏》(下稱《典藏》),旨在以數位檔案的形式收錄1980年代迄今黎海寧舞碼暨創作紀錄,公開予大眾使用,以了解她的創作生涯。

中國新文學運動的雙城記 ─序郝譽翔《城市異鄉人》

書序 | by 陳芳明 | 2025-02-03

重新回望中國的五四運動,以及隨著運動而陸續浮出歷史地表的作家,距離今天已經整整一百餘年。這樣的歷史縱深,確實需要一定的洞見,而且也需要在眾多史料中慢慢爬梳。

荷索記錄片「Theater of Thought」將在美國及加拿大部分城市放映

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-12-17

這次,荷索把鏡頭聚焦在「人腦」上。「Theater of Thought」片長為108分鐘,在IMDb上的評分為7.3分。紀錄片以人腦為主題,透過與不同科學家的合作,探索心靈和意識,探討神經技術在快速發展的世界中所帶來的倫理議題及潛在影響,並讓觀眾思考我們思想是否擁有自主權。

【新書】《銅鑼灣企鵝——散步遊記》〈去邊散步?狗狗帶路〉

其他 | by 銅鑼灣企鵝 | 2024-10-13

非牟利人文圖書館「打書釘」在2021年底開始以「銅鑼灣企鵝」於社交平台分享觀察,深入探索社區內的城市現象,呈現銅鑼灣豐富的人文地景,最近更結集成《銅鑼灣企鵝——散步遊記》。如果你跟銅鑼灣企鵝一樣,經常在銅鑼灣出沒,可能曾遇過某男子在傍晚散步,並總是右手牽着西摩犬,左手牽着松鼠狗。在選篇中,主人Bone與兩隻狗狗由謝斐道的家出發,沿路分享相處之道,也說政府多年來的公園管理方式,以及康文署近年推出的寵物共享公園試驗計劃,探討寵物如何與人類走入社區。

周俊輝設個展「失憶地圖」 重構香港地標 結合經典港產片場口 喚起城市共鳴與集體回憶

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-02

繪畫舊城市面貌,很容易被理解成懷舊的行為,但藝術家周俊輝說是接受了現實的變化,他在畫作中重視的是探討這種變化是否「公道」。近日他於中環H Queen's空間舉行個展「失憶地圖」,於9⽉13⽇⾄10⽉15⽇展出14件畫作,延續他對描繪⾹港集體回憶與電影的實踐,找出一些消失當中或已消失的地方,繼續講舊香港,並配合經典港產電影《雞同鴨講》、《天若有情》、《甜蜜蜜》、《義膽紅唇》、 《無間道》、《⾏運⼀條龍》中的場⾯,呈現出如鴻運茶餐廳、砵蘭街⿇雀館、⽂武廟、⾹港藝術館和蓮⾹樓等⾹港重要地標。

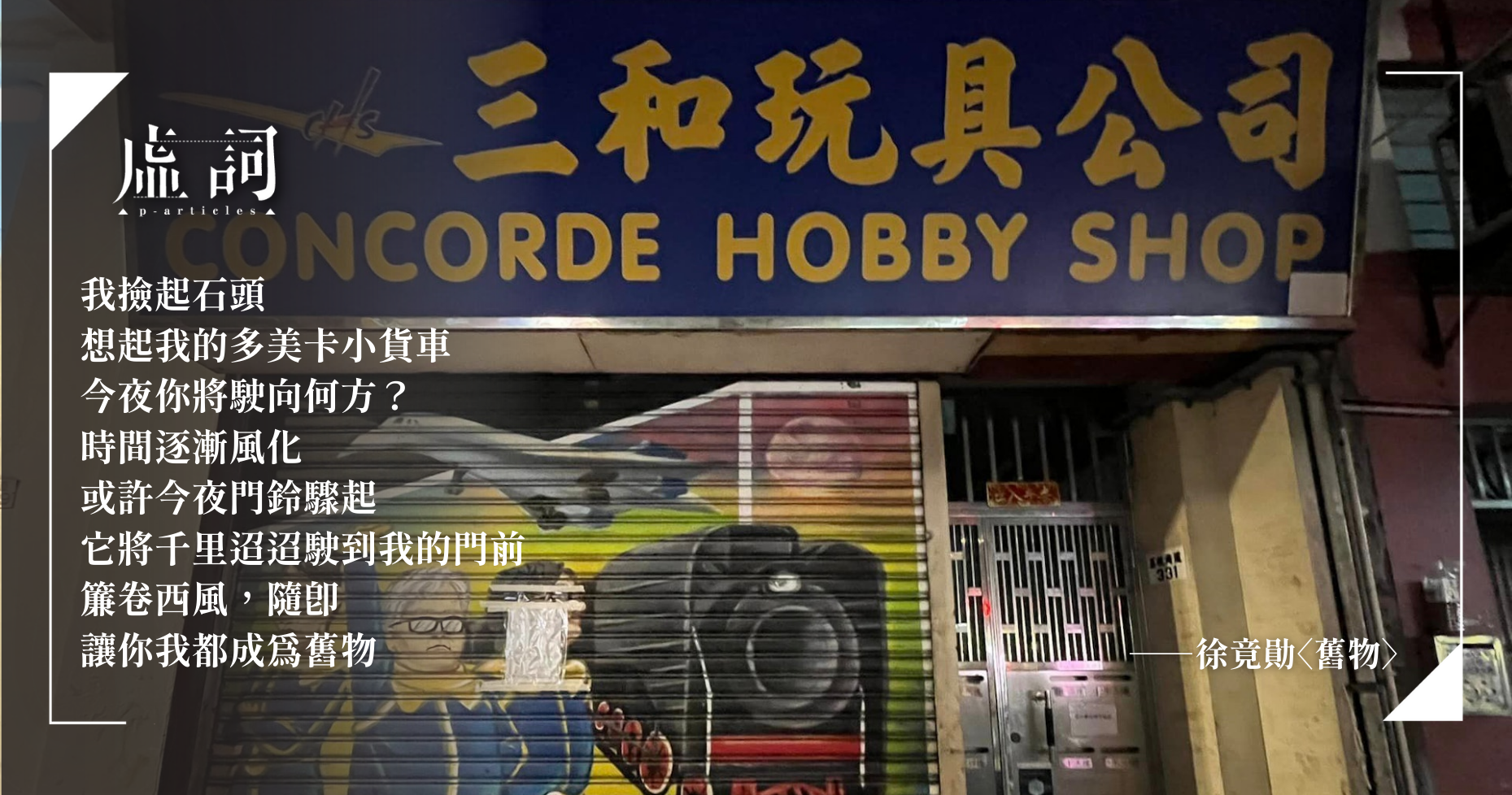

詩三首:〈羞澀的城市〉、〈舊物〉、〈代代相傳〉

詩歌 | by 枯毫,徐竟勛,驚雷 | 2024-09-27

讀詩三首。枯毫想像一個羞澀的城市,有人闖入路軌尋覓鮮明的捷徑;徐竟勛寫舊玩具,也紀錄香港老牌玩具店「三和玩具」和中記的過往,察覺自己在成長的過程中已習慣失去,只願你我在今夜化成舊物,相濡以沫;驚雷則回應近月文學界紛沓而至的不同詩集,看見詩人之間代代相傳的文字,遙想數十年後還能從架上取下多少未被套上封膜的書。

【文藝Follow Me】當文字變成風景 M+互動媒體藝術作品《可讀城市香港》重現香港字

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2024-09-23

在M+潛空間裡,有一台單車,正對著一個大螢幕,螢幕裡寫著大大的「荒蕪之地 地少山多」。只有當觀眾走上單車,雙腿往前蹬,螢幕跟著你踩的方向前進、移動,眼前的字沿著街道兩旁排開,一個個方格像一幢幢樓,讓觀眾遨遊在一片字海之中。這是藝術家Jeffrey Shaw(邵志飛)與作家董啟章合作創作的互動媒體藝術作品《可讀城市 香港》(Legible City Hong Kong)。

在聒噪的城市裡重覓內心──談《無聲絕境外傳:首襲日》的壓抑與反抗

影評 | by 浮海 | 2024-08-05

獨立電影出身的Michael Sarnoski執導的末日幻想恐怖片《無聲絕境外傳:首襲日》早前上映,浮海認為戲裡戲外的寂靜無聲是一面鏡子,教人掂量著聲音與沉默的重量。他從精神分析理論說起,作為「他者」的怪物,可視為壓抑之物的反撲,而電影探討了聲音如何是個人與世界的橋樑,形成傷痛的共同體。同時, 他也指出聲音的力量不僅在於發聲,也在於靜謐,即使面對著把人「滅聲」的外星威權,人們尚能找到各種契機釋放自身的傷痛。

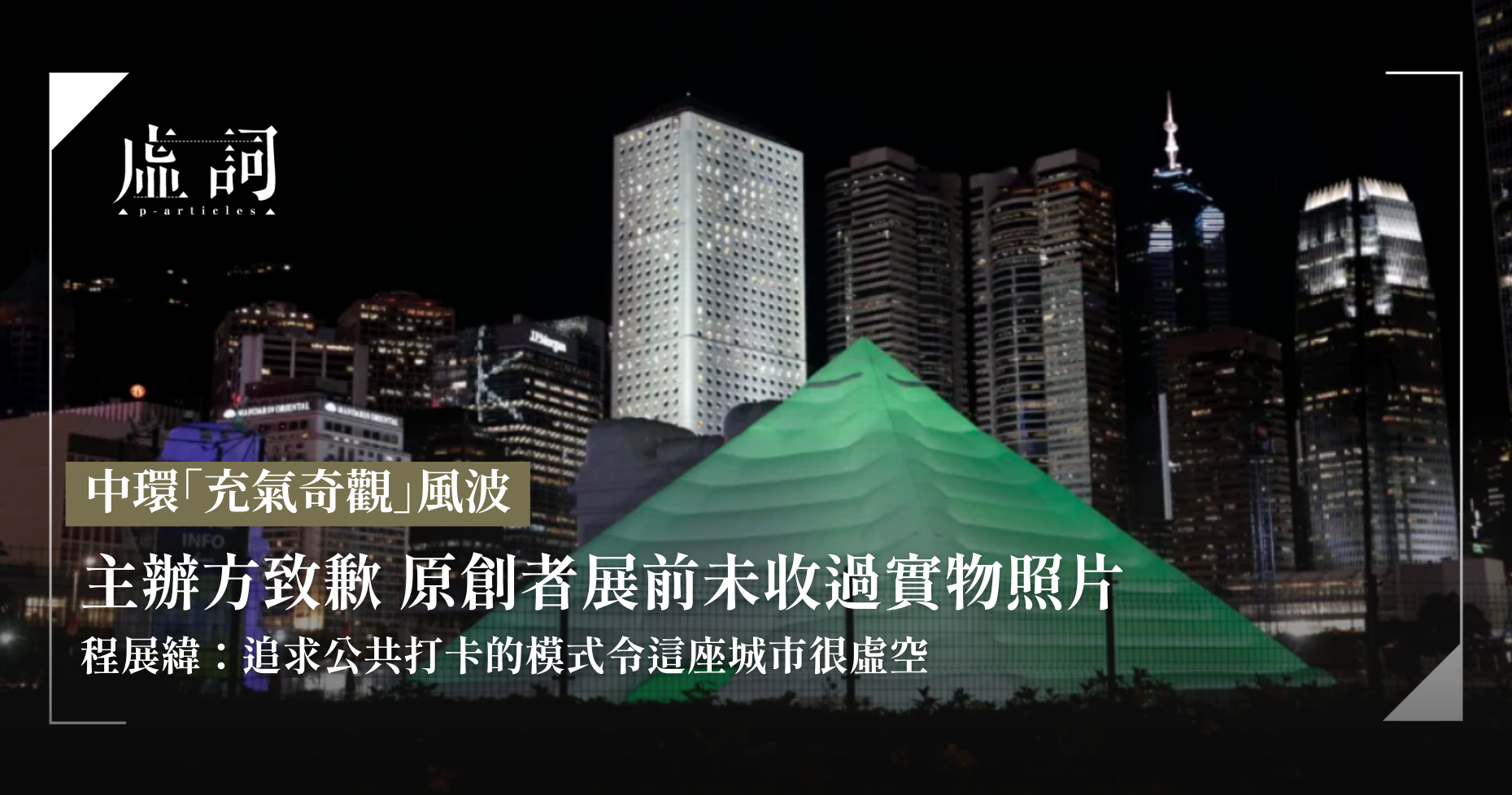

【中環「充氣奇觀」風波】主辦方致歉 原創者展前未收過實物照片 程展緯:追求公共打卡的模式令這座城市很虛空

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-07-10

由Central Venue Management(CVM)主辦的中環海濱「充氣世界奇觀」展覽近日爭議不斷,藝術裝置曝光後,先是引來眾多網民批評,以及幾乎一面倒的嘲笑,認為巨石像的白色設計令人聯想到墓碑,而金字塔的形狀和綠色射燈就如屍體帳幕。主辦自稱是次藝術裝置乃「inspired by」亞美尼亞著名AI 藝術家 Joann (@joooo.ann) 以生成式人工智能設計的「Inflatable Wonders」系列,惟對方近日表示,她對展出的最終效果感到不滿意,而主辦方在展出前亦沒有將成品供她過目,及獲其批准,令事件涉嫌侵權問題。再者,活動開幕前已有新聞記者拍到金字塔裝置的綠色射燈,但主辦方多次否認此事,為大眾所質疑。 前日,主辦方委託「薈萃傳播有限公司」發表雙方聲明。Joann 表示,展前並未收到或審視任何實體作品的照片,首次看到的是媒體拍攝的照片。她認為,由於照片質量不佳和非專業(low quality and non-professional),難以準確評估實物外觀。Joann 解釋,她的作品源自於 AI,實體化會面臨重大挑戰,因此實物可能與 AI 作品有所不同,所以主辦方無須完全複製其設計。她澄清,自己未有參與任何與展覽相關的政治討論或事務,只集中在作品的藝術層面。她表示,任何關於展覽或相關政治的問題,應聯繫主辦方。CVM則在聲明中簡短回應,就「充氣奇觀」引起的爭議表示歉意,並希望市民能到場參觀並提出意見。

【香港城市大學般哥展覽館全新展覽】重組絲絲足跡——「絲織繁華:從中國到歐洲之路」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-28

香港城市大學般哥展覽館從今年4月起,舉行展覽「絲織繁華:從中國到歐洲之路」,讓觀眾深入絲綢的歷史,剖析絲綢如何在過往數世紀連結東西方,成為國際交流的媒介。

【文藝Follow Me】以日常物料編織未來城市——訪CHAT六廠「明日工廠」藝術家朱頌琪、楊思嘉

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2024-06-28

我們該如何想像未來?為慶祝開幕五週年,CHTA六廠在2024年春季呈獻「明日工廠」聯展,以批判性思維審視過去,從而喚起對未來的想像。建築師及藝術家朱頌琪認為未來與昨日及今日息息相關,我們可以從追尋歷史之中看到明日;另一藝術家楊思嘉則醉心研究新物料,以另類的方法想像未來世界。

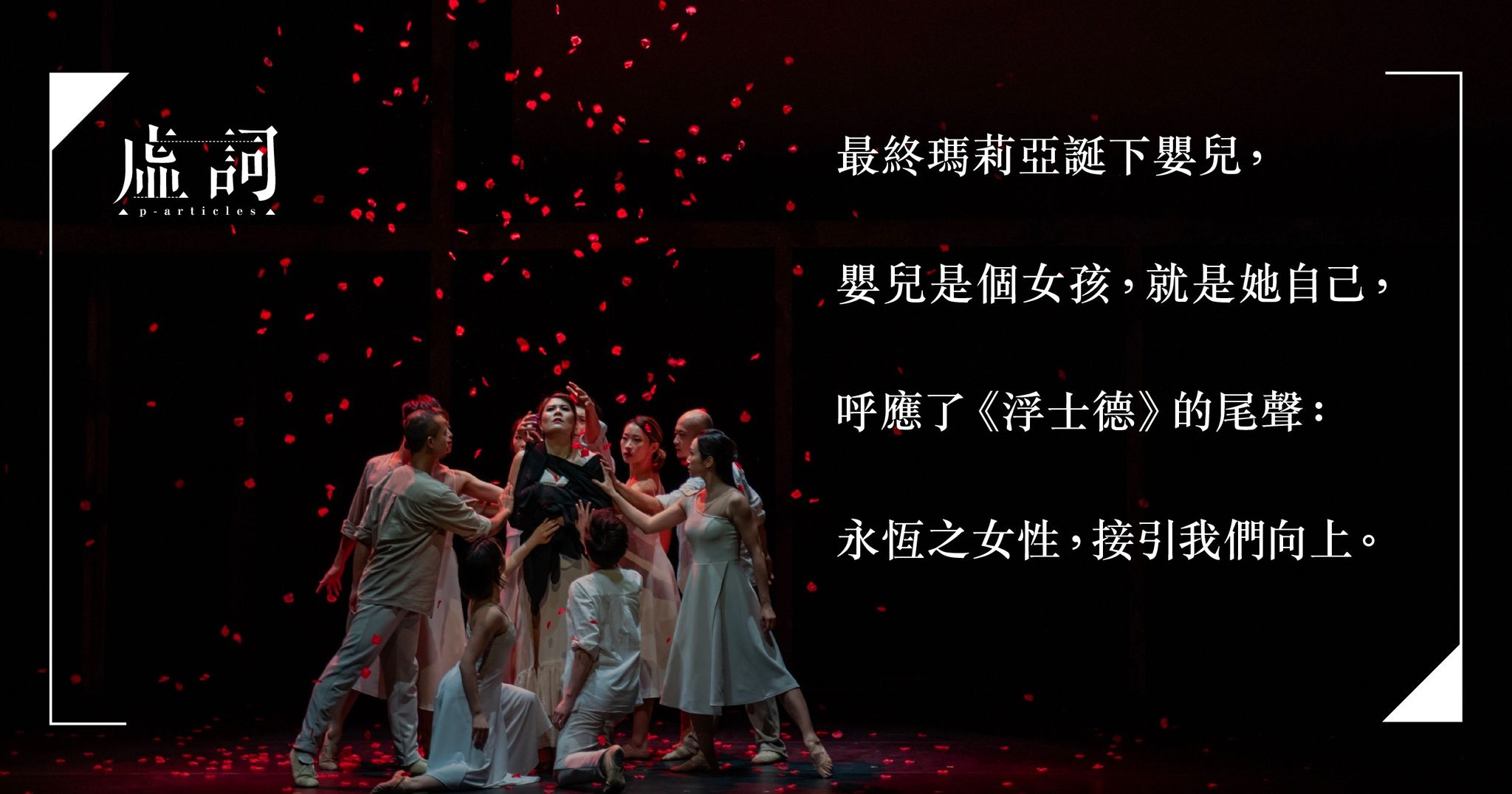

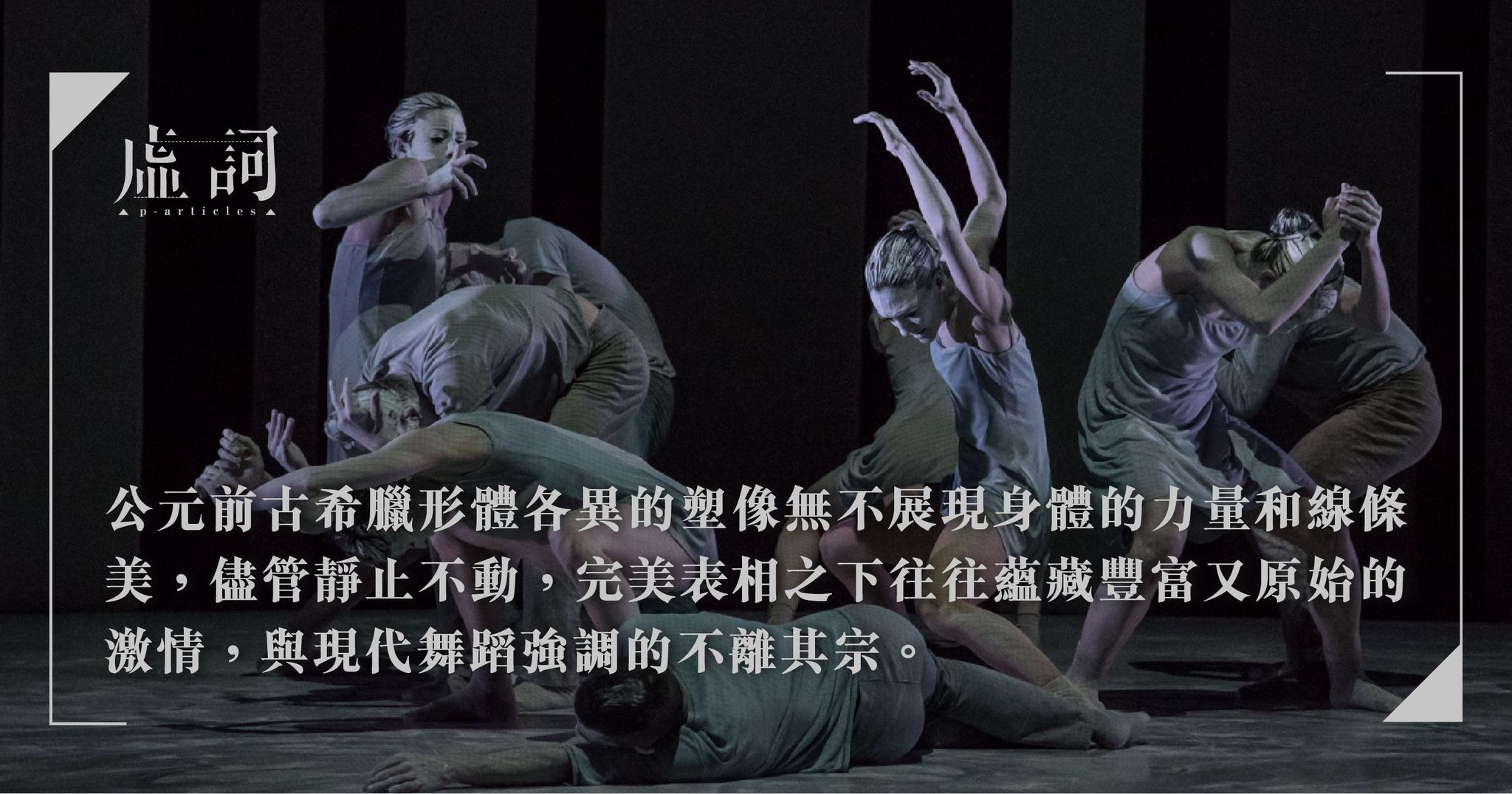

後人類人身頌曲——李思颺《快樂頌 Evolving》

藝評 | by 陳冠而 | 2024-05-09

城市當代舞蹈團剛於上月發布以「禾火 45 °C」(An Ardent °Fall) 為主題的一連串舞季及誌慶節目,其中《快樂頌 Evolving》將作為舞季揭開序幕,由中生代編舞李思颺 (Justyne) 沿用其獨有的當代舞蹈語彙作為嚮導,邀請觀眾進入編程世界探究快樂所在。陳冠而先行觀演排練,認為《快樂頌》數年前作品中已使用,今次延續探索,但有趣的是,李思颺自經典古典元素擷取靈感,但她的編舞語彙與及目光卻是當代的,加上第九交響曲的恢宏,可見她企圖以更悠長的視角鳥瞰人類的演化,與及當刻眼下的局面。

【HKDI Gallery 2024旗艦設計展覽】重塑城市景觀,讓空間流動再生——《馬岩松:流動的大地》X《意大利:設計新景觀》

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-14

香港知專設計學院(HKDI)屬下的HKDI Gallery於今年1月起,舉行《馬岩松:流動的大地》及《意大利:設計新景觀》展覽,藉以啟發公眾對跨媒介設計的認識和鑒賞。

從散步學認識香港與其他城市之間的文化探討和聯想——《城市散步學》讀後感

書評 | by 峰光瑰 | 2023-12-05

我喜歡書中提及到香港都市當中的塗鴉和深井這個鵝的地標,深井這個鵝的地標讓我想起了新會睦州的黃沙蜆地標,金黃色的黃沙蜆地標設計顯得非常有金屬味道,整體有點財俗氣,但在書中看到深井這個鵝的地標還顯得有點綫條美學典雅之處,這兩者同是鄉郊特產地標在美學角度的對比來說,可以反映出香港和內地的城市審美文化差異,這種差異更好地瞭解一個城市如何優雅地表達其獨特美學信息。最近香港塗鴉最出眾者是松島安,他那幾首玩世不恭的鹹濕粵語詩讓每個城市散步觀察者引俊不禁,但論字體的美感還是九龍皇帝優勝于松島安。他們的文字塗鴉讓我想起內地的公廁塗鴉,這些塗鴉當中夾雜著一些不良廣告信息,或許在香港某個偏僻的公廁也有同類的廣告信息,但無形中成為城市之間共同的次文化表達,這點還是讓我會心一笑。

能夠逃離城市 也不能消除記憶——訪《柏林的金魚》編導甄拔濤

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-10-06

甄拔濤在劇作《柏林的金魚》中描寫一個遷泊不定的遊人,一段發生在異地的戀情,與一些他無法放下的記憶。他在兩個女子、兩個城市之間來回往復,不論身處何方,都無以安心,永遠在希冀與失落之間拉扯糾結。這套在2019年首演的舞台劇,當中探討關於去留與離散,記憶與遺忘的命題,如今再次上演,或許觀眾更能感受到共鳴。近年遊走在德國與香港之間的甄拔濤則說,不論身處何地,人所需要的,是一個能令心靈停泊的船錨。

《悲情城市》詩輯:在每一處無人之境,我們心中有鬼

詩歌 | by 嚴瀚欽、枯毫、韓祺疇 | 2023-07-14

侯孝賢執導的史詩鉅作《悲情城市》,時隔三十三年後,今年以4K數位版本重新上映,嚴瀚欽、枯毫與韓祺疇分別寫詩,以筆代語,好好記錄那些不被言說的,引領讀者重新細味這部轟動一時的經典電影。

暌違6年 村上春樹長編新作《城市及其不確定的牆》出版

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-04-17

村上書迷久候了,村上春樹新作《城市及其不確定的牆》(《街とその不確かな壁》,暫譯)4月13日於日本由新潮社出版發行。這本耗時近三年完成,達672頁的作品,是村上春樹自2017年《刺殺騎士團長》出版後,相隔六年首次推出的長篇小說,書迷當然引頸以待。

譜寫瘟疫城市的各種聲音:評《疫托邦之歌》

劇評 | by 紫翹 | 2022-12-05

疫情已踏入N年,早已習慣與病毒在城市遊走的我們,掃安心出行、疫苗通行證、門票與場刊,走進香港兆基創意書院多媒體劇場,戴著口罩,手持搓手液與各種保持距離的QR code,觀眾像是悉心cosplay出席以「瘟疫」為題聯篇音樂會,力求對表演百份百尊重。此時此刻的音樂會,很是合時,對於飽歷風霜的我們,亦算是一種回顧。

酷兒文學圖書館首度登陸香港 本地文化人:「城市需要多一點這樣的浪漫pop-up」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-10-31

繼英國、美國和台北後,「酷兒文學圖書館」(Aesop Queer Library)終於首度登陸香港,活動期間精選45本橫跨小說、非小說及詩集等不同類別的作品,以書取代店內產品作陳列,讓大眾接觸來自本地、亞洲與世界各地的LGBTQIA+ 作家與盟友的作品,共同經歷酷兒文學的歷史演變。

【文藝Follow Me】建築雙年展北角碼頭部分——在隱閉的生活空間中尋找人與城市的連結

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-10-26

今年「港深建築雙城雙年展」(下稱雙年展)共有四個展場,包括北角(東)渡輪碼頭、中環街市、天星碼頭(中環及尖沙咀)。與中環及尖沙咀展場不同,北角(東)渡輪碼頭平日會有居民垂釣、午睡、溜狗、跑步,只有偶爾才迎來轟隆隆的渡輪泊岸。這裡比起說是一個交通樞紐,更像居民生活的夾岸。

【文藝Follow Me】你、我、他的「虛空之地」 藝術家曲淵澈建構流動城市

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-10-19

618上海街地下有一個雪白的空間,白淨的地氈,上面有白色的方塊及白皚皚的水形雕塑。這是藝術家曲淵澈的展覽「虛空之地」 。「虛空之地」這名稱源自波蘭學者齊格蒙.鮑曼(Zygmunt Bauman)一本著作《液態現代性》(Liquid Modernity)。

雄仔叔叔談《鐵行里》︰返鄉下講古,無權者的力量

劇評 | by 雄仔叔叔 | 2022-05-17

「講古佬」雄仔叔叔看過《鐵行里》綵排寫來隨筆。沒有打針無法進場觀演,他由城市空間、人情聯想到權力關係,也在腦海重構九十年代,陳炳釗一台獨腳戲中,等待的一個哈維爾。歷史與記憶在離散,身份在潛行,他信我們總會領略到無權勢者的力量,守護記憶中的原鄉。

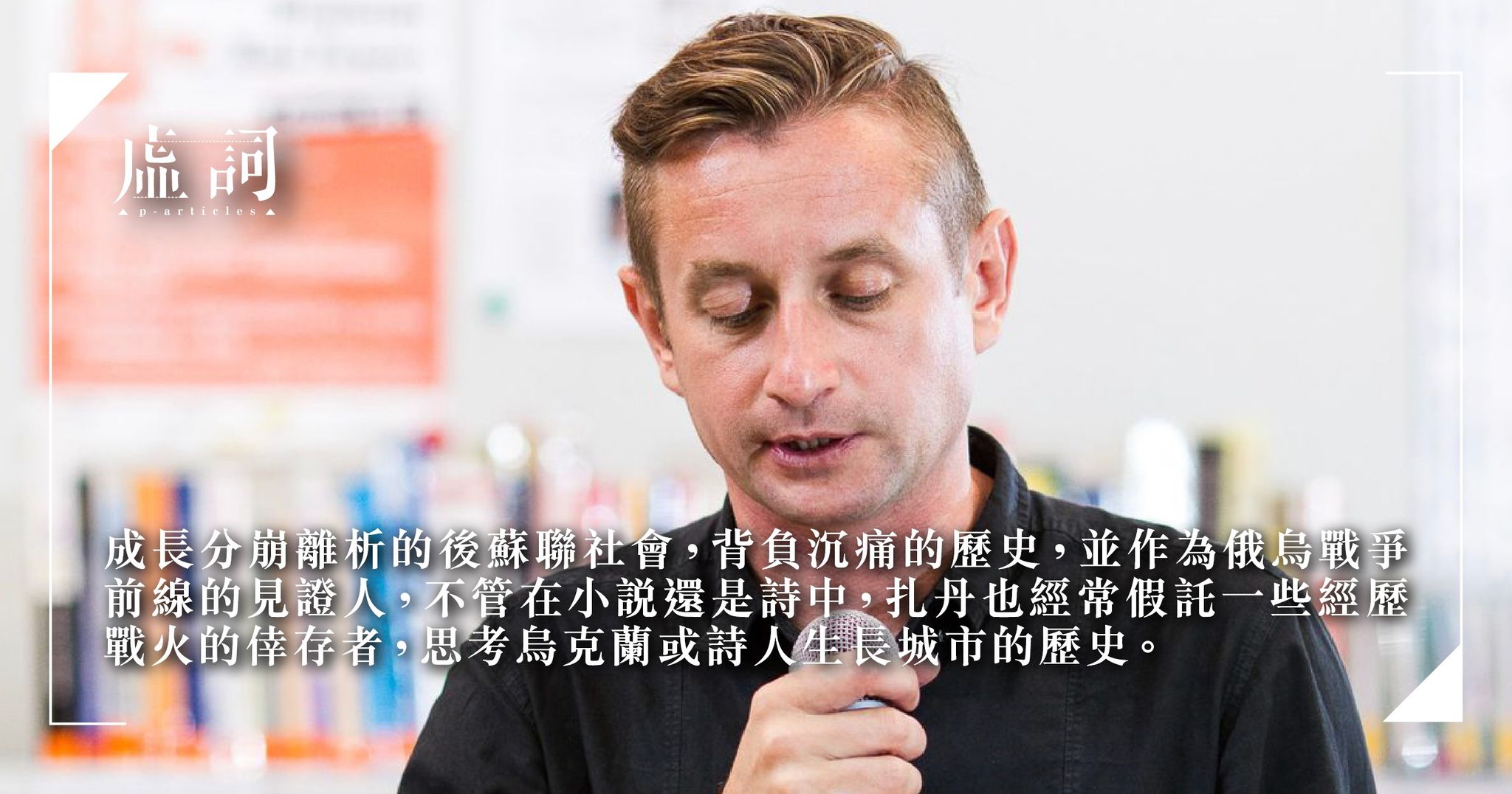

烏克蘭詩人謝爾蓋・扎丹——以「他人」視角,審視成長的烏東城市

其他 | by 彭礪青 | 2022-03-10

彭礪青找來烏克蘭詩人謝爾蓋・扎丹作譯介,透過他簡單直接的文字,感受當下烏克蘭人流離失所的情景。扎丹的詩都是些典型的東歐詩歌,以超現實和黑色幽默的手法,展現充滿鄉土氣息的尋常事物,同時也夾雜著民族之痛。

肉體無法進入他人,以創作與世界連繫——李智良 X 黃衍仁「城市的聲音,他者與主體」講座紀錄

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-27

香港文學生活館早前於一拳書館舉行的對談講座,請來黃嘉瀛擔任主持,與作家李智良及音樂人黃衍仁,以「城市的聲音,他者與主體」為題,談論聲音以至噪音在城市裡的功能,以及主體如何以藝術再現或觸摸邊緣的他者。

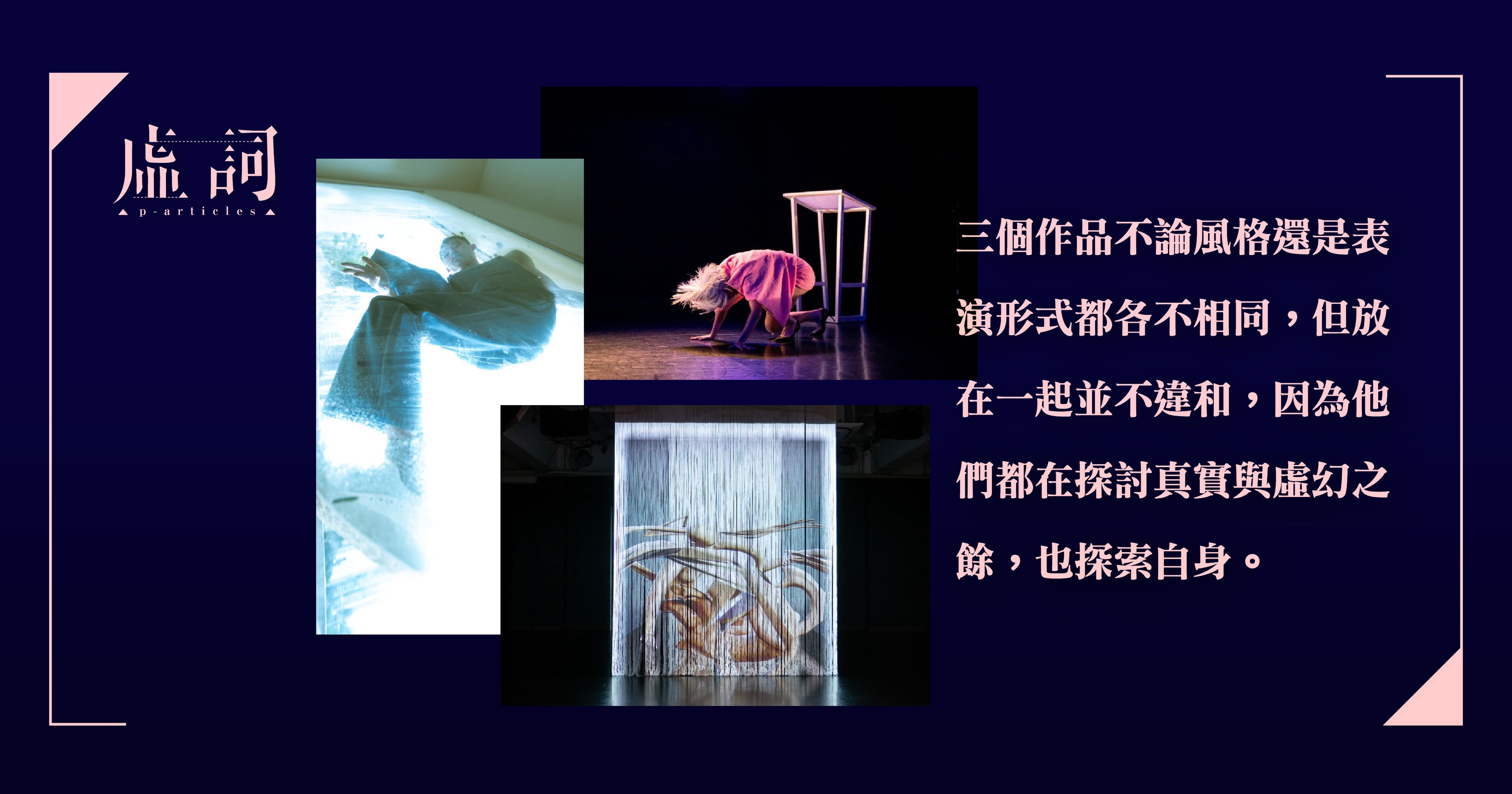

【文藝Follow me】時差中跨地域創作 劇場《漂泊居留所》探問何以為家

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-07-16

水無形,無情,對人類文明時而賜予,時而剝奪。《漂泊居留所》以大水淹浸某個虛構港口城市作為主線,帶出「家」貌似穩定,實則浮游的概念,主創人員更是跨地域在時差中完成創作。導演陳冠而在香港執導,監製張嘉芸身在柏林、譚玉婷則在香港身兼監製和演員。訪問當日,譚玉婷才剛剛在大埔排練完。

賽馬會藝術行《待渡》 在城市中造一個內省的空間

專訪 | by 吉豆茄 | 2021-05-06

賽馬會藝術行節目《待渡》以也斯作品〈北角汽車渡海碼頭〉作為引入,在北角(東)渡輪碼頭創造出「城市庇護所」。場地中央的長方形擺放了各個裝置,包括由陶瓷碎片組成的風鈴在海風吹拂下,陶片相互碰觸,發出清脆的聲響,觀眾可以坐在韆鞦上搖盪,配上場內空靈的音樂,讓所有城中人在這裡喘一口氣,進入自身的思考空間。

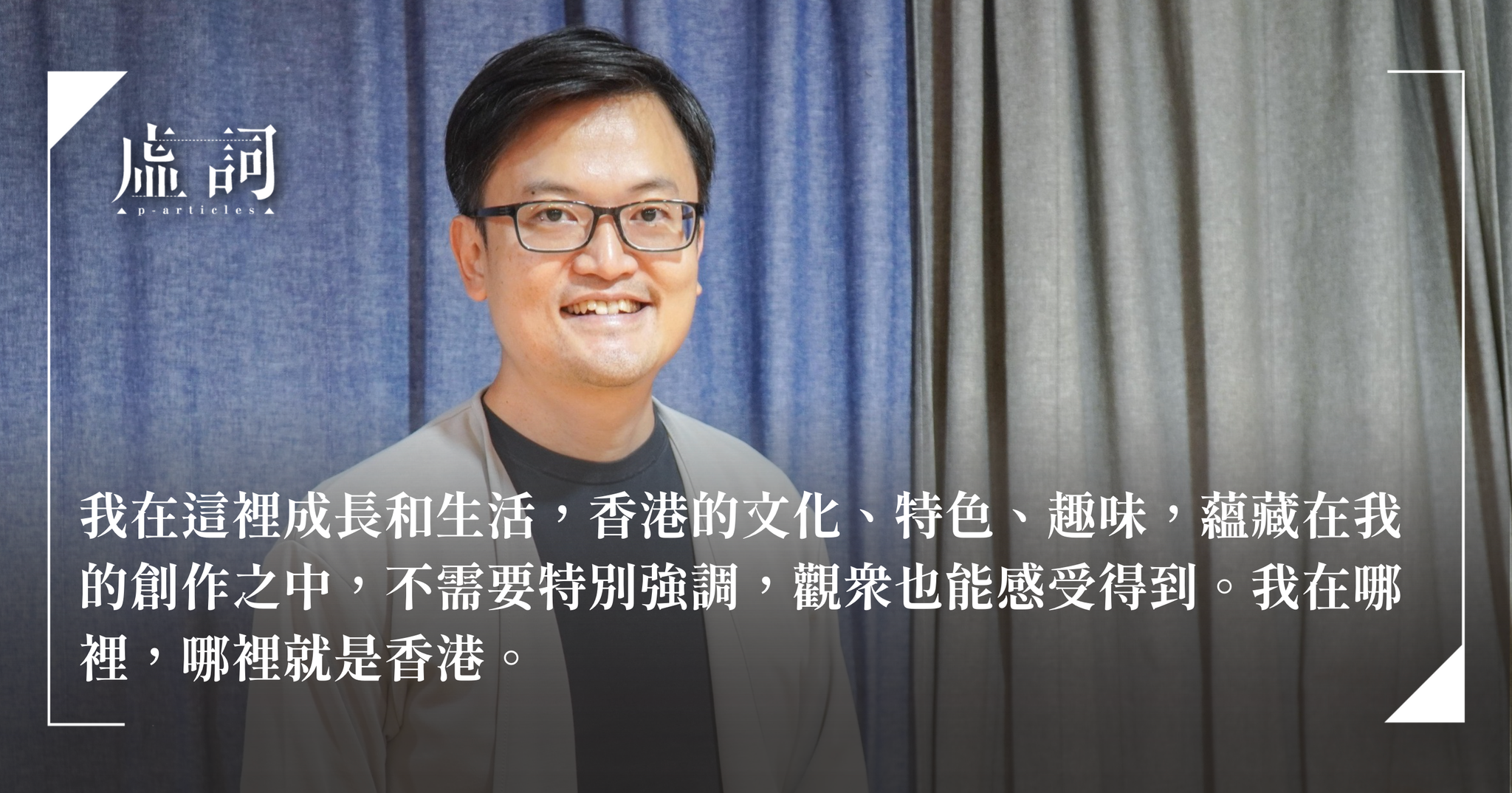

【文藝follow me】《狂舞派3》主題曲:填詞在香港——訪問陳心遙、Heyo、阿弗

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-04-09

〈歡迎嚟到呢座城市〉係今次《狂舞派3》的主題曲,以鮮明嘅Hiphop風格令大家留下深刻印象,仲榮獲第57屆金馬獎提名為「最佳原創電影歌曲」。今集請咗陳心遙、Heyo、阿弗同大家講吓粵語填詞有咩難度,同埋佢地填詞嘅心得! #歡迎嚟到呢座城市 #陳心遙 #Heyo #阿弗 #狂舞派3 #Hiphop #觀塘 #工廈 #主題曲 #電影 #高先 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助 顯示較少內容

【文藝follow me】《字型城市——香港造字匠》 香港也有職人 郭斯恆:「香港在字型文化中從未缺席過。」

文藝Follow Me | by 姚嘉敏 | 2020-12-11

一直以來,香港都有一班人默默造字,卻未被看見。郭斯恆早前出版的《字型城市——香港造字匠》 就決意要將他們的故事帶上舞台,話比大家知「香港都有職人」!

【無形.澳門時間】戲劇城市現場

散文 | by 莫兆忠 | 2020-12-11

每天起床上班,下班回家,約會上街,我們都不可避免地置身在文化遺產與當代建築並置的狹小道路上,這裡不只是一個視覺上的奇觀,其實也見證了高度加速與壓縮的發展歷程。只是我們從小到大都麻醉在「澳門地少人多」的咒語中,以為土地可以像個蛋糕那樣切成很多塊,一塊賣幾錢?空間的想像總是走在時間的想像前面,就連「借來的時間」這種論述都欠奉。政府每年粉刷外牆、修復、保育的文物建築,就像一帖劇變世情中的精神穩定劑,人們在紛紛擾擾的現實中,只要走進了泛黃街燈照亮的歷史建築群裡,便獲得了一剎的心靈慰藉,以為這裡一切還好好的,沒有改變,穩定而和諧。你問很多澳門人,澳門有甚麼「與別不同」,不忍說「賭場」的人都會講:「世界文化遺產」,然後你問,這個那個建築的歷史故事呢?它們在甚麼時候建成?大部份人都啞口無言。再一次,空間勝過時間。

潘國靈 X 卓韻芝:香港文學季開幕講座——我們總是迷路

報導 | by 虛詞編輯部 | 2020-10-28

或許真正的行李只有書,潘國靈又指出,城市或書都講求緣分,「有些書藉,有些地方大概終生都不會到訪;有些即便是到訪了,亦未必會重臨。」有幸重逢的話,舊日的經驗也將變質,「縱使城市沒變,書沒變,旅人卻必會改變。」旅遊與閱讀的本質有如曇花一現,這又讓潘國靈明白到旅遊書寫的重要性,因為「去旅行就如看書一樣,唯有在字裡行間你才真正置身其中,當你完成一本書或旅程,它就會快速褪色,所以必須在路上紀錄,或者在事後重構,其餘的就只能任它消逝。」

【無形・如果,命運能選擇】「怎樣在遊戲中尋找自己的位置」——評Disco Elysium

其他 | by Altia | 2020-09-24

Disco Elysium也是一隻沒有選擇的遊戲。之所以這樣說,源於玩家幾乎無法改變整座城市的現實。

【文藝follow me】書寫城巿:疫症時期的精神危機——訪問李智良(上)

文藝Follow Me | by 李卓謙 | 2020-09-18

李智良的文字將城市生活的壓迫焦慮剖開,讓人直視瑣碎重覆的日常中的暴力,它引起共鳴,因為和我們的經驗如此接近。在疫症之下,我們被逼接受一種新日常,智良認為,在新秩序下原有的社群感似乎漸漸萎縮……

【文藝follow me】江記展覽「蜃樓水月」:城市裡的死亡不會被掩蓋

文藝Follow Me | by 李卓謙 | 2020-07-31

「人不能踏入同一條河兩次。」離騷幻覺動畫導演江康泉(江記)以這句說話開展最新展覽「蜃樓水月」的構思,然而在疫症來襲之後,他卻決定透過動畫短片來記錄過去一年感受。在城市裡死亡意象如影隨形,彷彿離我們愈來愈近,江記希望同樣感受到情感衝擊的人知道,自己並不孤單。

一念天堂一念地獄

時評 | by 譚蕙芸 | 2021-09-23

大學年代在沙田區住過四年,我對新城市廣場懷有感情。昨晚從白天遊行、傍晚十字路口攻防,到晚上趕到新城市廣場。從狹窄的通道進入中庭,我目定口呆,第一個感覺是:「這是新城市『戰場』」。

語言的外在與視差的反思:香港文學和香港文學批評的外邊思維

理論 | by 張歷君 | 2019-05-30

是次「書寫城市的虛實軌跡」研討會請來唐睿博士、張詠梅博士和關詩珮教授等三位學者,分別從普魯斯特(Marcel Proust)、葉靈鳳和李察梅遜(Richard Mason)的作品和翻譯入手,帶領我們探討三種不同的書寫和想像城市的方法。

如果城市是圖紙,雙腳就是畫筆——訪「火花!城市行者日記」策展人黃志恆

專訪 | by 李卓謙 | 2019-03-20

以城市空間和步行作為策展方向的油街展覽「火花!城市行者日記」,意念源自保羅.奧斯特的小說〈玻璃之城〉,小說主人公昆恩隨著調查對象史堤曼走進錯縱複雜的紐約街頭,昆恩慢慢發現史堤曼的步行路徑中隱藏了一個秘密訊息。城市、步行、觀察,三者構成了這次展覽,策展人黃志恆(Sara Wong)既是藝術家,亦是園境設計師,創作大多圍繞空間與步行概念的她,這次更感興趣的是——人在甚麼狀態之下才會對身邊事物產生好奇?