香.夭︰死亡不是香港的終結

假如你的棺槨

因黑色的重量而斷裂,

你衣裳的褶襉裡

就會爬滿

常春藤。

——里爾克《安魂曲——獻給克拉拉.韋斯特霍夫》

死亡是一段靈動的時間?死後世界是停止運作的世界?人們莫不留意一個城市瀕死的狀態:受創、掙扎、重擊、垂死……新聞事件直觀地將其呈現。香港,惶然無措且憤怒地接收著這些信息,如同被處以極刑的囚徒站在刑具前,全部思維都濃縮於死亡節點以前的時間,無一日不在死生的結界處擺盪。煎熬難耐。 死亡之後的世界究竟是怎樣的?「泉台上再設新房」、「柳蔭當做芙蓉帳」,粵劇《帝女花.香夭》中死後的世界要延續此世的未竟夙願。《帝女花》講明末往事,身體與生命被迫與家國捆綁,而由一鋪清唱與城市當代舞蹈團合演的《香.夭》,講述的則是二零一八年乃至以後的香港。同樣垂盪於政權交移(或顛覆)的時間點,我們對於「收場」的疑惑與拒絕,或能在這斷章式的演出中尋得一二。

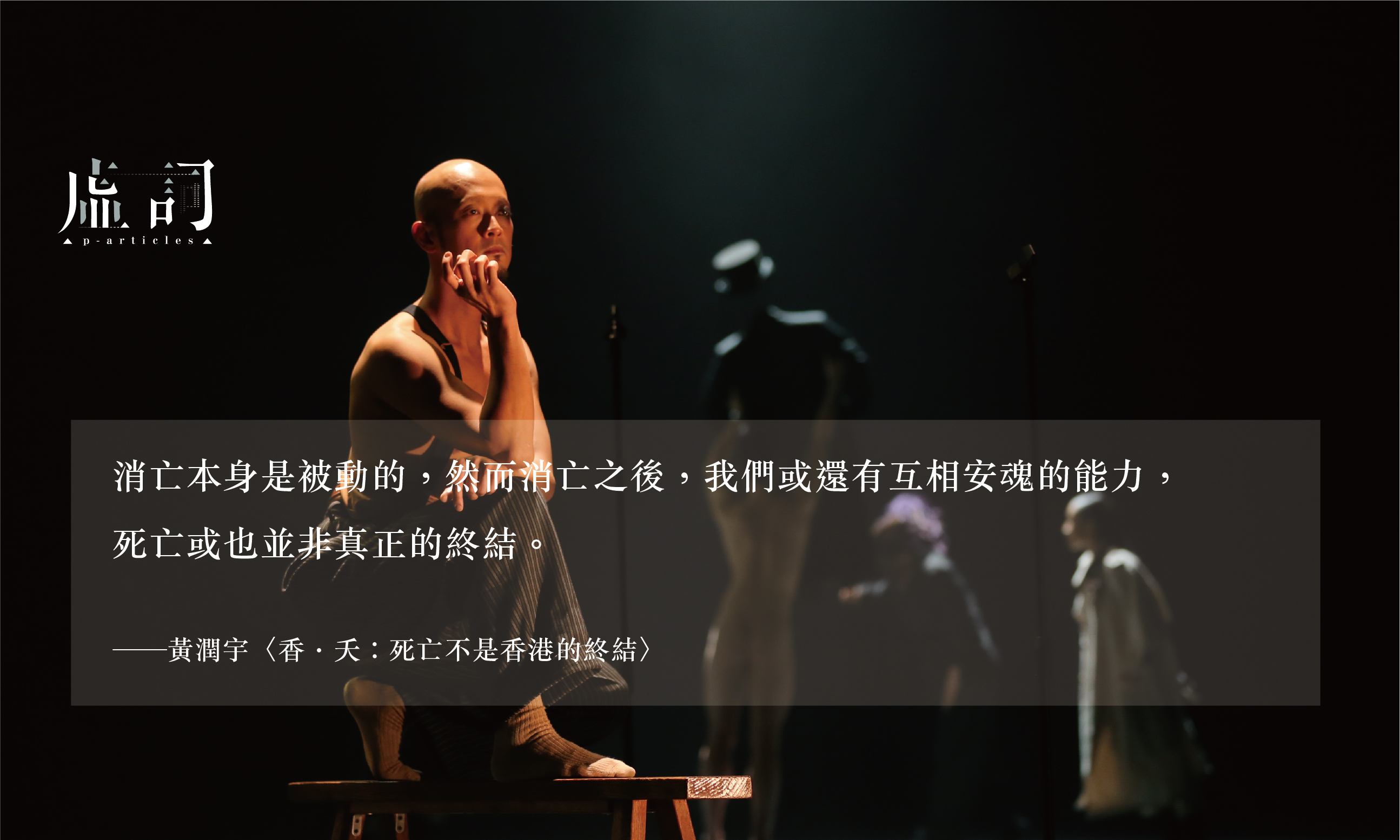

(圖片由CCDC城市當代舞蹈團提供)

把話語權交還給身體

在日常中,身體每個部份因循其功能而運作著:眼觀、耳聞、口講。嘴巴猶如傳訊者,轉達其他身體部位的平靜、痛楚、熱烈,但這轉遞中是否存在與它們原意相悖的地方呢?《香.夭》由一鋪清唱與城市當代舞蹈團合演,自然是人聲音樂與舞蹈共構的作品;音樂人以歌達意,舞者則要用更多的氣力,讓身體部位的自述得以進行。

演出中,歌者用的麥克風架成了舞者的道具。每每舞者糾纏,一者牽起麥克風架,迎向對方的身體,從頭顱移向手腕、由腰背滑落至腳骨,勢要對方身體每一個部份都發出聲音。而這樣的發聲到底是否甘願?麥克風架在兩人之間,上一分鐘你謙我讓,倏忽又爭奪不休,如粒子糾纏相斥又相吸,不存在穩定的結構(或這就是最穩定的情態)。然而這默不作聲的麥克風戰爭持續良久,觀之身體也隨著欲作聲響,這響聲是甚麼?

回想到每次遊行中如何高聲而明確地喊出口號,但喊得多了會忽然缺氧,不能確定喉嚨發出的聲音是否自動取消了身體的疲累與激動。這隱約透露了身體記憶誠實之奧秘。人與他人或與自我之間,未必有永恆的貼合或排拒,還有吸引、誤解、隱忍、追尋……諸多情感,口說無憑,只有身體超越其限制而發聲,才能從靜默中體會到她的語義和語調。

(圖片由CCDC城市當代舞蹈團提供)

舊衣衫套上新亡魂

「個人住在個人的衣服裡。」服裝著實是《香.夭》演出的一個亮點。段落將時間推前到八、九十年代的香港,舞者住在各異的服飾裡,衣服也隨律動反射紅光,即便場面熱鬧,人卻透徹出凜凜寒光。跳舞的恍如霎時擁有二三十年前的神韻,甚至讓人以為是歷史幻影投向了此刻的舞台。演後談中,編舞者伍宇烈也提到:是次演出的服飾全部選用舊衫,服裝設計師特意找出了城市當代舞蹈團八十至九十年代初的演出服飾。這不止於復古的情調,是濃縮了一個華美時尚的年代,更是對物件的憑弔、對一個夭折的時代的憑弔。

八、九十年代的香港舞台打造各有特性的明星,引起的自由與獨異是我們正要揮別的過去。舞台上原本各跳各的舞者,舞步忽然就統一起來,集體美學覆蓋了原本的混雜與多元。有不忿者從舞群中抽身而出,無視今日的節奏而跳過去的舞,未幾就被其他舞者壓制,難以掙脫而無從繼續,於是獨異者只好隱匿其中。

如有一幕對白所透露,年代的輝煌也可能只是「石硤尾板房中做了一個現代化的夢」。夢醒之後,又該如何面對逆行的時間?這也許牽涉到我們看待「消亡」一詞的方式。

(圖片由CCDC城市當代舞蹈團提供)

陌生的舞台緩緩現形

不可否認的是,每一個此刻都在消亡,記憶在消亡,這片看似陌生的舞台可作證明。

《香.夭》的舞台有物件反覆出現:椅子、麥克風架、麥克風線,而旋轉的舞台空間也一時像是台前一時轉為幕後,一時又成了觀眾座位。甫開場時,歌者圍繞著唱起《再見》一曲,聲線緊密地指向一個不明確的對象,觀者對線索的拆解則由此開始。直至後半場,紅色霧水般籠罩舞台,在舞者們的行軍禮中突然清醒,伴隨著舞台一角用麥克風架搭起帳篷中、縮成一團那人的晃動,身體記憶被喚醒,舞台暗號昭然若揭——

指認開始了。開頭行經舞台、穿著西裝的巨型無臉男,尾段出現身著洋裙的女孩,他們皆走上過舞台中搭起的「大台」,是金鐘日日夜夜難以安眠的人,也是旺角鐵馬陣前搭起高高的人偶;天頂的麥克風線織繞垂盪,在人們沸騰的時刻忽然坍塌下來,這又與金鐘大台上的雨傘天棚如此相似……那墮落的一記,在當年有臨終般痛苦,而今日再次在觀者的自作多情下出現於舞台,是不是棺槨起裂後萌生新的可能?

身體記憶的疤痕剛被揭開,演出便結束了。演員在前台致敬,爾後唱著最後的歌謠繞場一周,從所有人的身後離去。安魂原是如此,當一具屍體的感受原是如此,整個觀看過程中我們已是亡者,而歌者卻說「你是回憶,你是過去,你是想像,你是未來」。消亡本身是被動的,然而消亡之後,我們或還有互相安魂的能力,死亡或也並非真正的終結。