肉體無法進入他人,以創作與世界連繫——李智良 X 黃衍仁「城市的聲音,他者與主體」講座紀錄

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-27

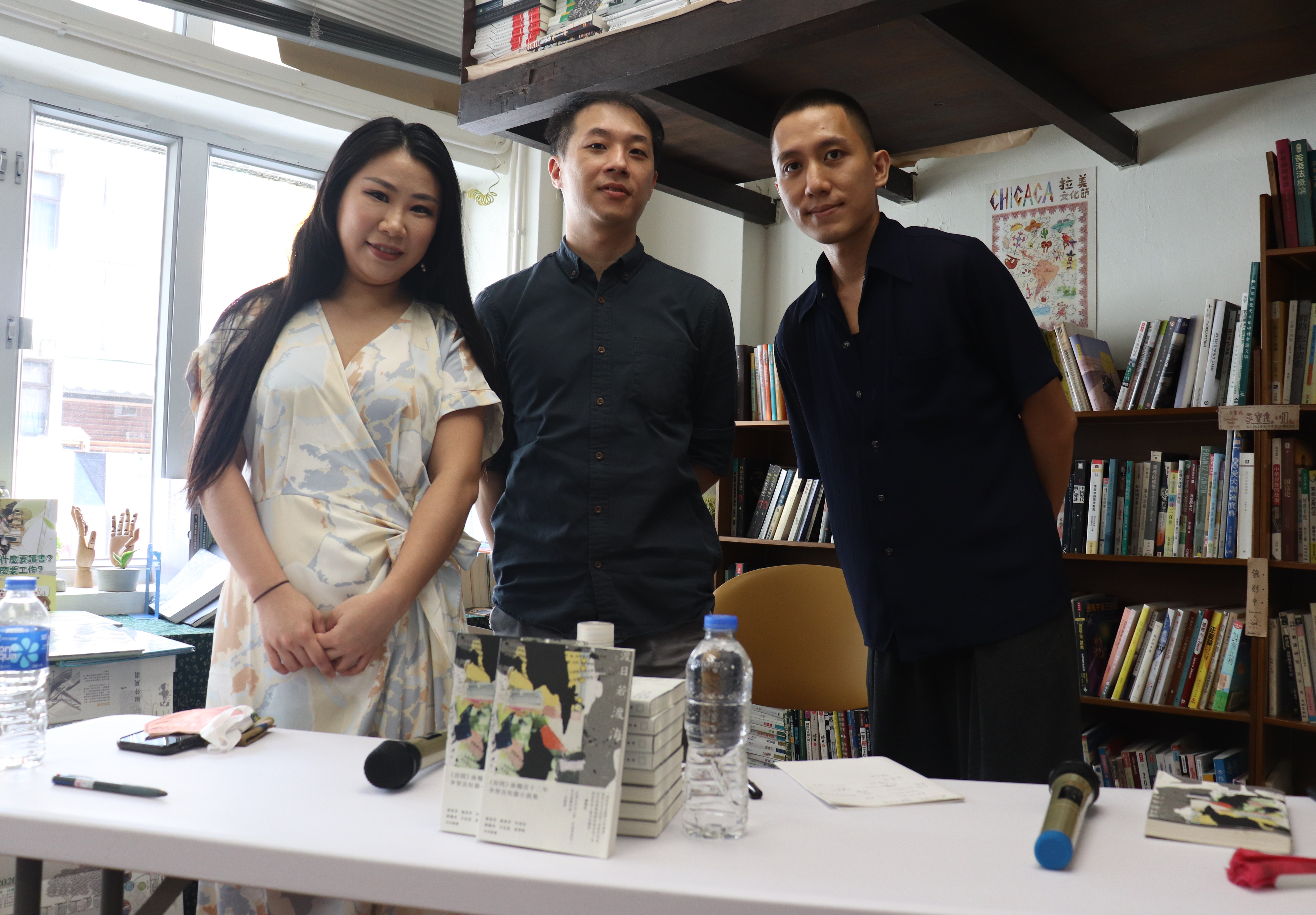

在我們生活的城市當中,往往是由多個或隱或現的不同層面而組成,而「聲音」也是觀照城市的重要元素。香港文學生活館早前於一拳書館舉行的對談講座,請來藝術家黃嘉瀛擔任主持,與擅以紛繁感官書寫城巿及其中蒼白無名人群的作家李智良,以及最近為電影《濁水漂流》製作配樂的獨立創作音樂人黃衍仁,以「城市的聲音,他者與主體」為題,談論聲音以至噪音在城市裡的功能,以及主體如何以藝術再現或觸摸邊緣的他者。

透過創作,讓我們進入他者世界

對談講座分成兩部分進行,主持黃嘉瀛先與兩位嘉賓討論「他者與主體」,並從他們各自的創作例子,引申如何以他者作為主題的想法。黃衍仁最近首次執導的作品《半空的笑》,以兩位空姐的故事作為主題,讓黃嘉瀛對這種指向典型女性想像的塑造感到好奇。「我之前有位朋友,做過幾年空姐,某次工作時有位同事告訴她,其實你唔使笑咁多,我聽完覺得很震撼,也思考了很多,為何有個工作狀態,會有人叫你唔使笑咁多呢?亦因為這句說話,戲裡出現了這個角色。其實關於『他者』,我很少這樣思考,無論是我的信仰或學習,都讓我覺得,真實的我們沒有分別,只是肉身假象邊個係你,邊個係我,但終究我們也是一體。寫完這個故事,覺得這種矛盾的狀態也很有趣,彼此的身體明明很近,但大家所看到的卻完全不同。」

談及書寫他人的經驗,黃嘉瀛則提到李智良年前在街道書寫計劃,以性工作者為主角、書寫大埔懷仁街的小說〈房門內妳底肌膚如精靈的閃光〉。居住大埔多年的李智良,文中沒有書寫舊香港的濃厚人情味,也沒有記錄鄰里之間的感情,而是反行其道,描寫街頭之間被遮蔽了的風景面貌,其中這句「街不過是兩列商鋪物業之間的空隙」,也反映著作者對社區的看法。「我不太喜歡那種很人情味的社區書寫,其實社區不過只有商業活動,當然其中會有人際交往,但卻非在大家舒服平等進入得到的空間,而在這些東西以外,遮蔽了很多不見得光的東西,有些人是分享不到社區的溫暖。」

至於為何選擇要寫性工作者,李智良坦言不記得當初的原因,而他自己也無法代入女性角色,寫作過程經歷了很多思考。「作者對虛構的權力可以去到甚麼程度,其實自己內心很多糾結。我看過很多協助性工作者爭取權益的團體的相關報導,看到當中的情色經濟位置,與我們日常生活的秩序其實並非無關,但裡面的性交易場面,一不小心就會變成窺視的眼光,或參與了權力不平等的位置,所以我用了很多間離效果去寫,將某些時刻的感官經驗,寫得很碎片化。我也找到些女性詩人所寫的作品,裡面提及性關係的不平等,當我看到他們的控訴與經驗分享,也有將部分quotation用在小說的描述,某程度也減低了我的焦慮。」

肉體無法進入他者世界,但透過創作,拿取別人的感受,卻讓創作者得以進入他人世界,黃嘉瀛為這個部分稍作總結。「智良也說過,這本書(《渡日若渡海》)其實是講城市生活裡,每個人都會遇見很多無名無姓的他人。我們很難記得這麼多的『他人』,也沒想過了解這些『他人』的內心,這令我想起在《半空的笑》裡,也是講述兩個互不相識的個體,從來沒有想過要思考對方的想法。雖然肉體沒法進入(他人的)社交生活,但創作卻可以讓我們進入,成為與世界建立關係的一種方法。」

日常無法排除的聲音侵擾

黃嘉瀛亦隨之從李智良這本短篇小說講起,開展第二部分關於「城市的聲音」討論。「我覺得閱讀《渡日若渡海》是有聲的,除了因為它描述城市的聲音外,裡面也group了很多音樂,就像feel到他寫作時候的狀態,可以感覺得到那些背景音樂與聲音。」以聲音敘事來推進情緒,李智良說在自己的創作裡,常常會有這些很subtle的選擇,而居住環境的嘈吵,也令他在寫作過程裡不停被聲音侵擾,這些身體經驗,都被他寫在小說之中。「我現在住公屋,基本上甚麼都聽到,樓上沖廁會聽到,隔離沖涼開花灑的十分鐘,我都聽到水管聲在牆上響,鄰居每次出入拉鐵閘的聲音也聽到,而我很受聲音影響。雖然創作是個自我過程,但在該物理空間上,是區隔不到一個包圍自己的舒服空間。聲音很難escape,那種圍困和不得安寧的感覺,之前在我《房間》或之前的其他寫作,其實也有這樣的嚮導,某程度它穿破所謂的分隔,一個人都好似同好多人一齊,像我所寫的〈畫音串繞〉(收錄於《渡日若渡海》),亦是描述這種劏房日常的處境。」周圍環境的侵擾,形成日常生活無法排除的噪音,童年經歷的創傷,也令李智良在書寫《渡日若渡海》時,在小說裡包括了很多聲音嘈吵的音樂。「全家人一起住的時候,我爸爸媽媽經常鬧交,唯一可以逃避的就是聽音樂,所聽的也是好嘈的音樂,那些強勁的結他噪音,以及情緒化的音樂,讓我覺得整個人好像解離漂浮在某個世界,也將噪音變成了一種美感。」

曾為電影《濁水漂流》擔任配樂的黃衍仁,則從自己過去製作配樂的經驗,提及靜默在「聲音」元素的重要性。「做配樂要跟導演討論很多,邊度開始,邊度完結,邊度中間可以停十秒,那是最好玩的一個位,尤其當劇情或演員已經表達清楚內容時,我會很想有場靜默。沒有那二十秒的嘈吵,就沒有之後的那種靜默。如何製造靜默,也是顯示自己功力的地方。」以自己寫下的劇本,與黃飛鵬合作執導拍成《半空的笑》,其英文戲名「Music for Airport」,背後的取名原因,也是來自各種對聲音的想像。「這個戲名,來自英國音樂人Brian Eno七十年代尾推出過的同名專輯,其創作概念源自他某次乘搭飛機時,覺得機場播放的音樂很煩,總是給你一種『冇事㗎,唔使驚,總之一切安好』的感覺,於是就想要做一隻『聽完你覺得咁樣死都ok』的專輯。對我來說,這個概念很過癮,因為聲音往往有很多功能性,音樂也是。」

「通過書的經驗,與其他人的經驗連繫」

隨後,黃衍仁與在場觀眾,分享佛教其中一種靜修方法,將意念集中兩隻耳朵中間,當修練到最高的境界,即使聲浪流進耳朵,整個身體也彷彿成為自己的雙耳來接收,因此亦再沒噪音的概念。黃衍仁其後再朗讀《半空的笑》裡其中一段對白,收結的這句「未來有無限可能,一切已經完結」,讓李智良想起自己寫作時也有類似的經歷。「突然跳出人生的劇場,以略為疏離的眼光回望的感覺,我自己寫作的時候,甚至在街上行走時,也常常突然會有這種時刻,為何某些東西是這個形狀,為何會有某種距離,那些東西又到底是甚麼呢?我相信這種經驗,很多朋友都會有,但真正鑽入去思考,如衍仁那句所說的『o氹o氹轉』,有時思考小說的推進也是這樣,就像玻璃碎不停地折射了不同空間,但當收返出來的時候,其實也是很平凡的一刻。」

活動最後,以朗讀李智良的〈畫音串繞〉作結,黃嘉瀛邀請在場觀眾閉起雙眼,感受聲音與畫面在腦海的流竄。在提問環節,有讀者問及李智良為何在《白瓷》較多使用第一身,《渡日若渡海》則較多第三身的書寫,李智良認為每個讀者從中得到的感受也不同,而他最希望自己的書,能為大家帶來陪伴。「其實《白瓷》裡也有他、你、我,但今天回看多年前的作品,也會覺得害羞,就算《房間》我也不想再看,不過我經常會遇到讀者說,很喜歡我的書,覺得說出了他們心底講不出的話,其實我不懂得如何回答。讀者能在書裡拿到來甚麼,作者沒權干涉或作更多傳譯,但如果讀者覺得有些感受無法表達,卻可以在書裡找到共鳴,也是一種陪伴。作者通過書的經驗,與其他人的經驗連繫,這是很理想的想法,我希望自己也不會忘記這些理想的想法。」