SEARCH RESULTS FOR "緣"

立足邊緣 繪製香港文學與世界對話的星圖——讀張歷君《文學的外邊》

書評 | by 曾卓然 | 2026-02-19

曾卓然傳來《文學的外邊》書評,尤特別共鳴書中對「香港魯迅閱讀史」的考掘,指出作者張歷君教授透過曹聚仁在香港撰寫《魯迅評傳》的系譜考察,揭示曹氏受伍爾芙「新傳記」影響,在冷戰「第三空間」中,以西方現代主義視角還原魯迅內心的幽暗、矛盾與虛無,打破政治符號化,呈現有血有肉的真實魯迅,突顯香港邊緣位置的獨特價值,為中國現代文學保留另類可能。曾卓然認為《文》指向開放學術姿態,提醒文學生命力常存於邊緣,為香港文學繪製與世界對話的星圖。

末日的葬歌,致墳前哭泣的你:從《邊緣人博士與機器人少女的絕望烏托邦》到《葬送的芙莉蓮》

其他 | by 黃于真 | 2026-02-19

《葬送的芙莉蓮》不論漫畫還是動畫版,都成為捲席全球熱門作品。黃于真藉此機會,探究山田鐘人的兩部作品《葬送的芙莉蓮》與前作《邊緣人博士與機器人少女的絕望烏托邦》之間的互文性。黃于真指出,《邊緣》以短篇幅精準提煉末日下的絕望與黑色幽默,雖名氣不及後者,但成為後作探討「非人類理解情感」命題的先驅。黃于真認為,兩作皆透過非人類視角反覆叩問死亡與寂寞。若《邊緣》是機器少女從模仿到真正理解情感的過程,那麼《芙莉蓮》則將「壽命論」轉化為理解人類的契機。

舌尖上的張愛玲 「獅房菜」推出愛玲宴 12道菜饌靈感源自書中文字

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-26

「祖師奶奶」張愛玲以小說和散文聞名於世,亦對飲食頗有研究,其作品中頻繁出現與美食相關的描述,反映出其對中國傳統飲食的深刻洞察。2025年是張愛玲逝世30周年,帝京酒店「獅房菜」於年末時分再度推出「愛玲宴」,江肇祺師傅及其團隊以張愛玲一生及其作品為創作主軸,融入其「敢變」精神,將情感與創意融合於菜式設計中,以一系列精緻的美饌帶大家走進張氏的文學世界。

都大中國現代文學館開幕 首展「相知無遠近」 呈現張愛玲與宋淇夫婦逾120珍品

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-26

香港都會大學(簡稱「都大」)於何鴻燊圖書館內正式設立「中國現代文學館」,並於2025年11月20日舉辦開幕儀式。同期,「中國現代文學館」推出首個專題展覽,名為「相知無遠近:張愛玲與宋淇、宋鄺文美的跨地半生緣」。該展覽呈現超過120件著名作家張愛玲及其摯友宋淇、宋鄺文美夫婦的珍貴手稿、書信及遺物,供公眾近距離觀察張愛玲的人生歷程。

計劃

小說 | by 蔡傳鎮 | 2025-09-23

蔡傳鎮傳來小說,書寫馬嘉倫迷戀著女神吳惠雯,卻因自身性格與社交挫敗,尤其目睹同事Calvin Chan輕鬆吸引女性注目,而自己苦心學習流行文化卻徒勞無功。馬嘉倫原本期望藉由珍貴的孤版漫畫與吳惠雯拉近距離,豈料看到她在WhatsApp回覆他人而心生妒忌,因而失控。

夢與書寫——評《同夢奇緣之夢》

影評 | by 亞c | 2025-07-03

亞c觀畢《同夢奇緣之夢》,指出電影細膩描寫了女學生Johanne對教師Johanna暗戀時的情感渴望與不安,並將之與日本歌手愛謬的《不聽搖滾的你》相類比,突出暗戀中的微妙情緒。Johanne的日記在外婆與媽媽眼中亦會隨年月引發迥異的解讀,令亞c聯想到葉梓誦《斷層路徑》中所探討書寫與情感的關係。

《小丑:雙瘋》即將上映 回顧二十年來Joker面貌如何轉變

其他 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-12

《小丑:雙瘋》將於今年10月3日在香港上映,正好呼應前作《小丑 Joker》的五週年紀念。兩作皆由Joaquin Phoenix主演,第一作描繪了Joker的起源和心理掙扎,展現了他在社會壓迫下的墮落與變化。相對於Heath Ledger在《蝙蝠俠:夜神起義》中神秘且混亂的Joker,Phoenix的角色更具人性和背景,使觀眾能同理其痛苦與憤怒。續集《小丑:雙瘋》將探索Joker與小丑女Harley Quinn的關係,題目延續對邊緣人物的關懷,期待在複雜的人性層面上將為Joker帶來怎樣的探討。

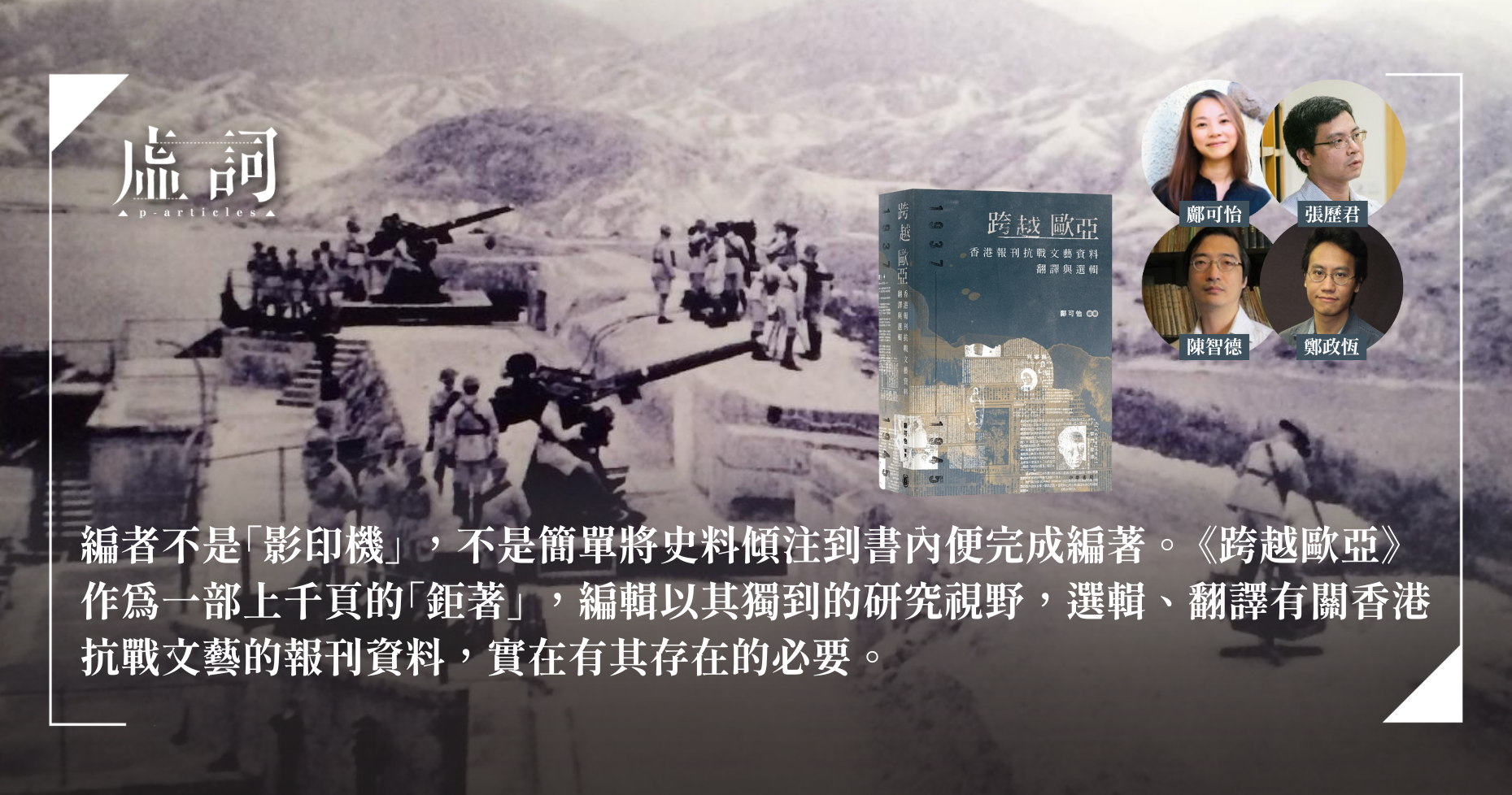

【新書】鄺可怡《跨越歐亞:香港報刊抗戰文藝資料翻譯與選輯(1937-1945)》序

書序 | by 鄺可怡 | 2024-08-15

香港中文大學中國語言及文學系教授鄺可怡一直想把香港報刊的抗戰文藝重置於世界戰爭語境,面對近年的全球戰火、新冷戰格局、更逼近的本土社會政治發展,她知道那些研究課題,已到達必須回應的時刻。《跨越歐亞:香港報刊抗戰文藝資料翻譯與選輯(1937-1945)》全書收錄中文報刊文章145篇、日文報刊文章51篇,體現香港如何成為戰爭語境之下不完全受制的「協商區域」,展現戰時意識形態的多樣性,並強調戰時中國知識分子不囿於民族主義的觀點,從全球視野、跨越歐亞的歷史和戰爭語境重新思考中日戰事。

邊緣與混雜:淮遠〈加拿大鹿〉的身份書寫

評論 | by 麥子 | 2024-05-18

香港身份問題,一直是本地文學歷久不衰的主題,又以上世紀回歸前夕的80年代尤為盛行。麥子以淮遠的〈加拿大鹿〉(1983)為例,展示當中香港身份建構具有「邊緣」和「混雜」的特質,及面對香港前途問題的無力感,而淮遠對香港身份在殖民體制下的反思,為後來建立主體的文化解殖運動奠定基礎,也是一個時代變遷的印記。

【悼David Bordwell】大衛博維爾的香港緣

散文 | by 李焯桃 | 2024-03-28

大衛博維爾(David Bordwell)上月底病逝,全球悼念之聲此起彼落,遠遠超越了任何一位電影學者去世的反應。這其實也証明了他交遊之廣闊、影響之深遠絕不止於一位大學教授的身份。除了學界的同道和門生,更多的反應來自他參加世界各地電影節認識的朋友、電影人和通過網誌Observations on Film Art神交的影迷。但我們最感親切的,當然是他寫出了《香港電影王國——娛樂的藝術》(Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment)一書,把香港電影推崇為荷里活以外另一個自足的工業系統,擁有自己一套獨特的美學。他在《Film History: An Introduction》裡也有介紹世界各地不少國家的電影,但獨立成書的就只有美國和香港而已。

是枝裕和現身《怪物》映後談 親述與坂本龍一合作緣起 邀坂元裕二編寫愛情電影

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-19

由亞洲電影大獎學院舉辦的「亞洲電影巡迴放映」,繼去年邀請是枝裕和、濱口龍介來港分享後,今年再次邀請到是枝裕和,聯同在康城影展榮獲「最佳劇本獎」的坂元裕二,攜手出席電影《怪物》的映後分享,暢談他們合作創作電影的契機與經歷,以至《怪物》之中引人好奇的細節。是枝裕和亦提及邀請已故音樂大師坂本龍一為電影配樂的緣起,又即場向坂元裕二邀請,編寫愛情劇本讓他再次執導,令影迷充滿奇待。

《燈火闌珊》無緣代表香港角逐奧斯卡 演員投票涉利益衝突被拒提名

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-12-12

由曾憲寧執導,張艾嘉、任達華主演的電影《燈火闌珊》,原在今年9月獲「香港電影製片家協會」推薦,代表香港角逐「第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」獎項。不過,在奧斯卡近日公佈的候選名單中,香港代表《燈火闌珊》卻不在其列,香港電影因而無緣競逐今屆奧斯卡「最佳國際影片」獎項。《燈火闌珊》劇組指對事件「深感可惜」,表示會靜候協會和奧斯卡方面進一步說明原因。「香港電影製片家協會」主席洪祖星在接受傳媒訪問時解釋,事件源於該協會組成的選片委員會成員之中,包括有《燈火闌珊》的演員在內,並有份投下該片一票,被奧斯卡認為牽涉利益衝突,該片因而被拒絕提名。而協會最終亦沒有推薦其他電影,放棄今屆奧斯卡提名機會。

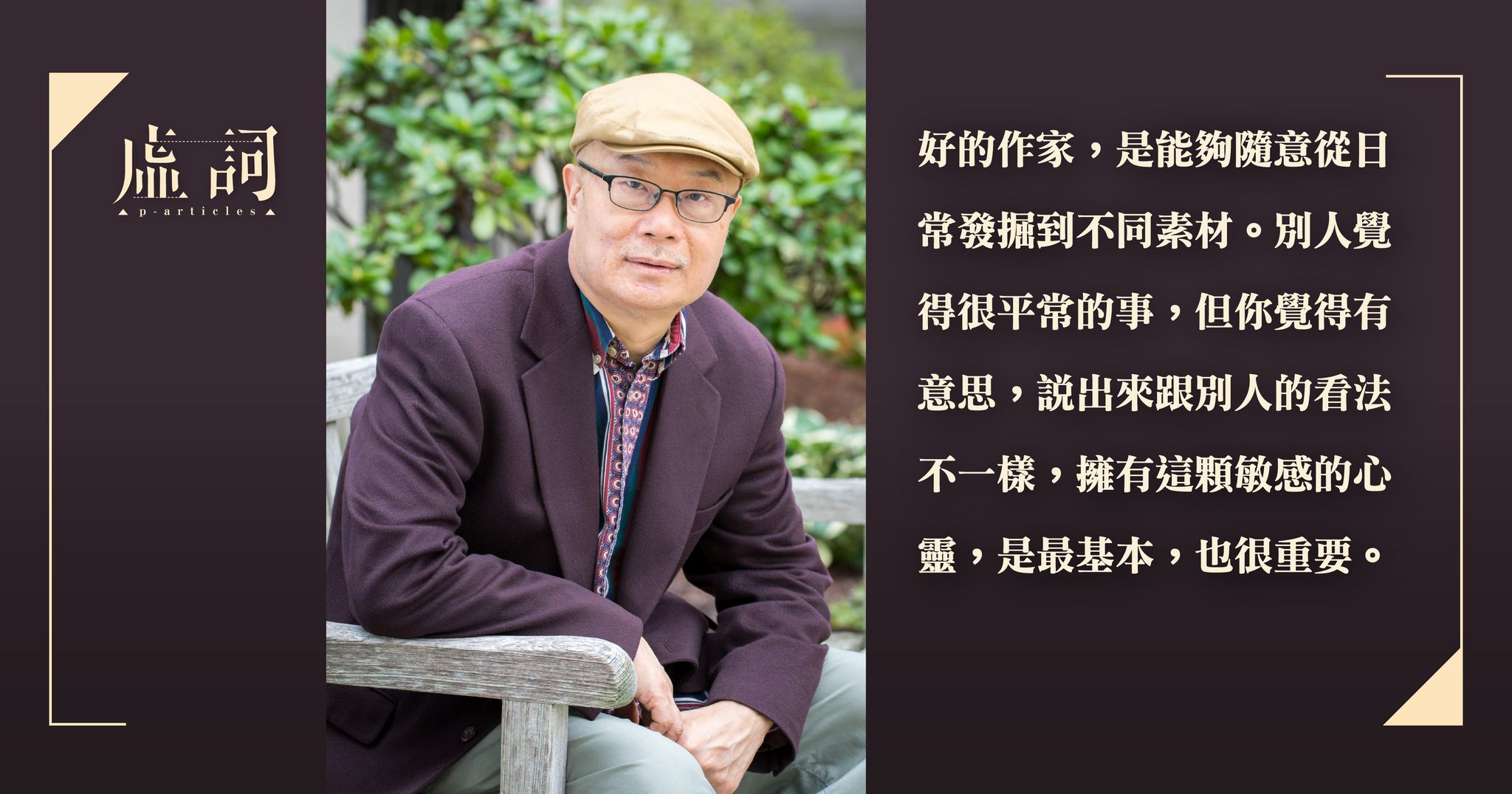

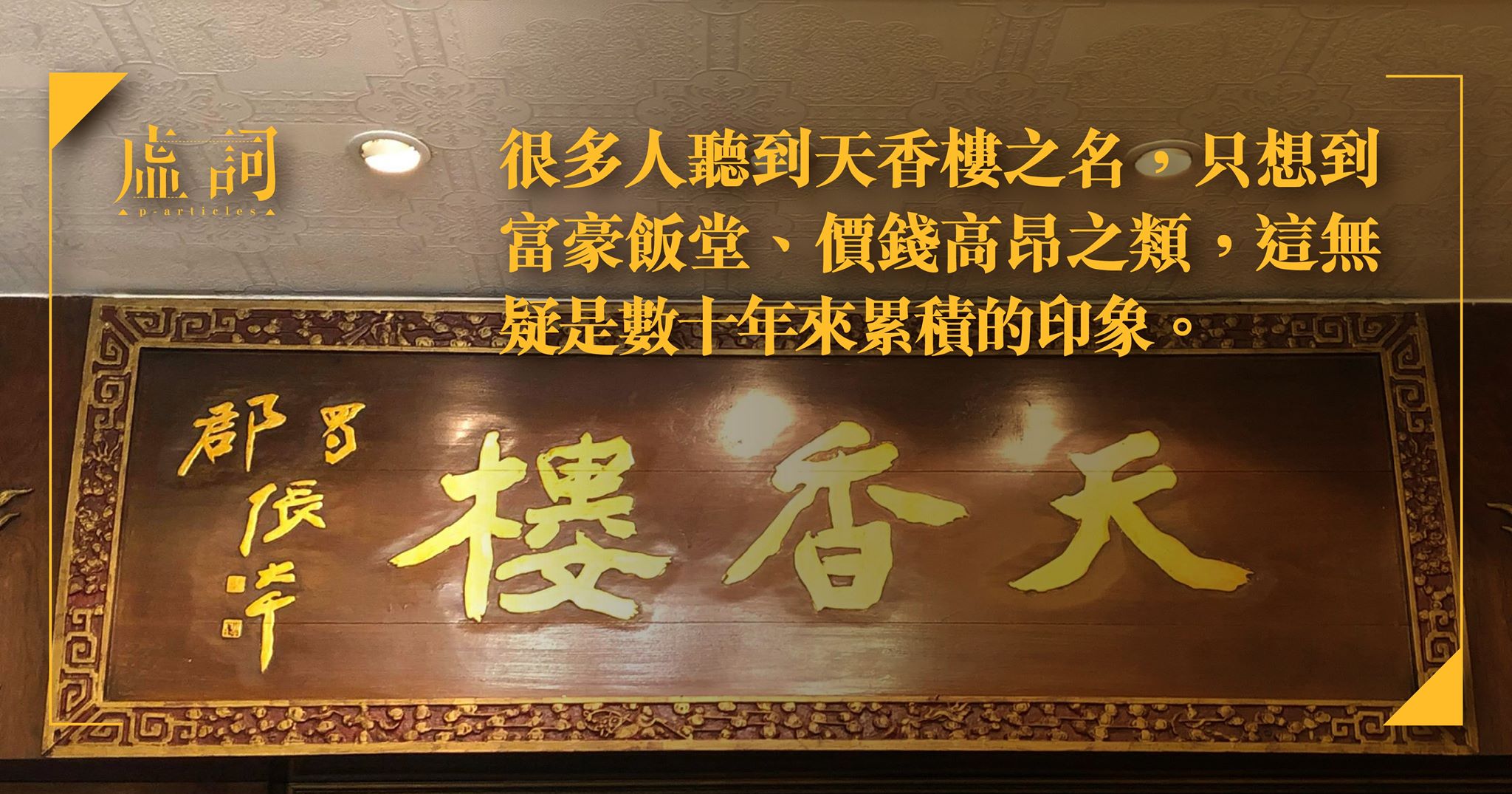

【文藝Follow Me】「我想寫玲瓏剔透的飲食文章」——專訪呂嘉俊《好好吃飯》、《味緣香港》

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-12-07

未正式開始訪問前,呂嘉俊首先慨歎:「開書店時訪問邀約接踵而至;出了兩本書沒有人找過我做訪問,你是第一個。」他搖了搖頭,「沒人對一個出書的作者有興趣。」從經營「字字研究社」做出版,到擴展成一間書店,呂嘉俊當然知道出書之難。

「我城我書」2023:以吳煦斌《牛》作嚮導 探索香港邊緣生態

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-16

從2019年起,社區閱讀計劃「我城我書」由香港教育大學的文學及文化學系文化研究國際中心推行,繼2020年度的選書《我城》過後,因疫情而停辦一年。如今迎來第四個年頭,挑選了香港作家吳煦斌的短篇小說集《牛》,早前已展開一連串中英雙語、線下線下活動,引發大家想像更多城市之外的空間。

亂世中漂泊的溫柔,「亂世文人,大歷史中的微妙緣份」講座紀錄

報導 | by 飛 | 2023-02-28

香港兒童文學作家周蜜蜜推出的自傳《亂世孤魂:我與羅海星,從惠吉西二坊二號到唐寧街十號》,經歷時代磨練的周蜜蜜記錄下顛簸的遭遇,曾經歷文革和種種風波的她,以回憶錄帶出成長的磨難、戀愛情感、文化及生活見聞。台北國際書展邀請到周蜜蜜及台灣作家吳鈞堯,由鄧小樺主持,以「亂世文人,大歷史中的微妙緣份」為題,談談亂世中的文人緣份。

《參差杪》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2023-01-20

在張婉雯出版的散文集《參差杪》,見盡作家自省,有中大生活的閑話,有理想主義的失諸交臂,也有時代創傷和失語。文章寫作年期橫跨九十年代至今,篇幅長短不一,如一棵參天大樹的枝葉末節,從不同的方向伸向廣闊的天空。「虛詞編輯部」整理的《參差杪》小輯,看這本散文集如何向讀者呈現張婉雯的柔和與不屈。

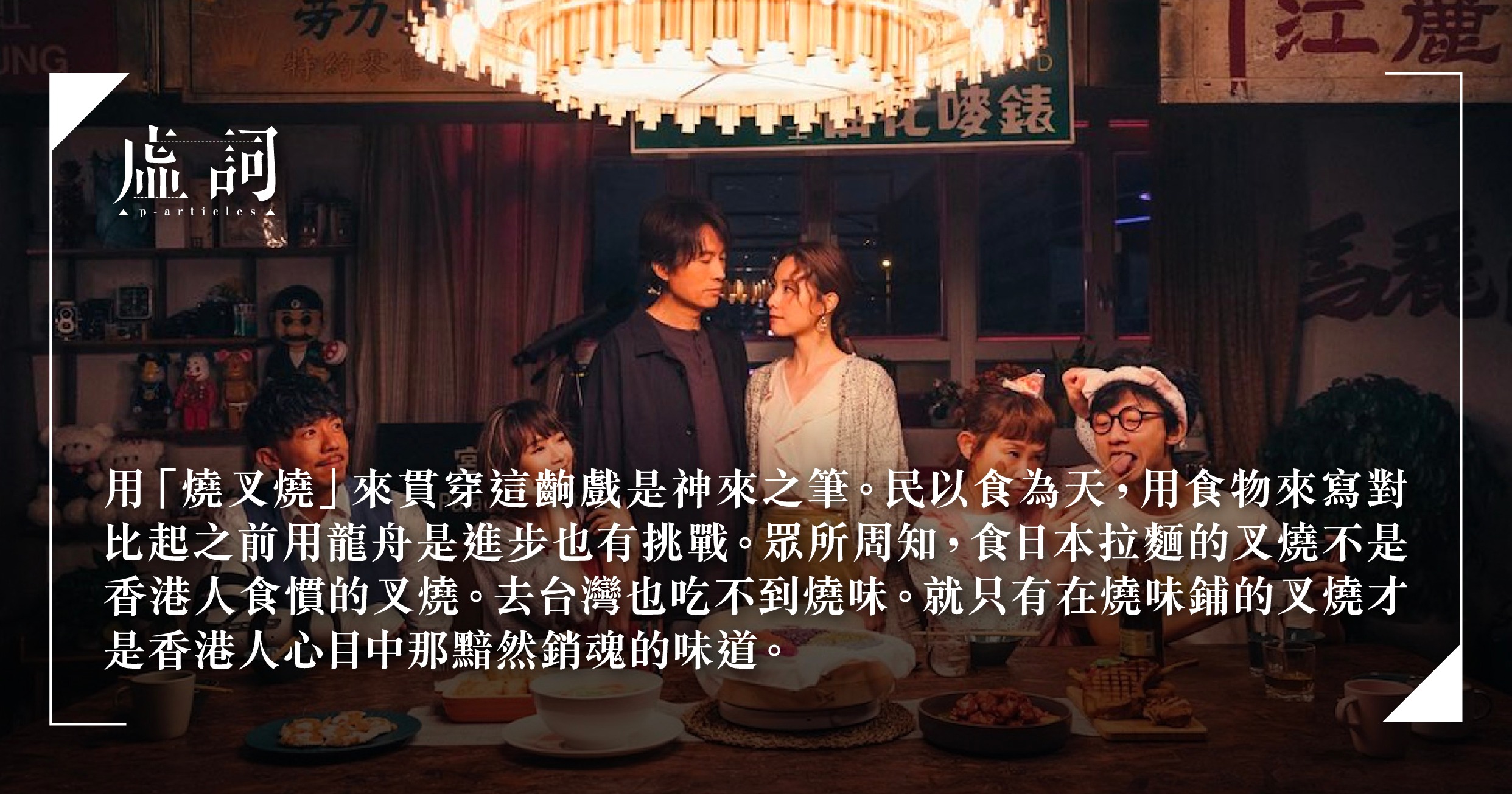

《飯戲攻心》的純粹

影評 | by 風緣 | 2022-11-14

風緣評近期大熱的《飯戲攻心》,認為自整體演員的發揮都很好,到片尾出現「陳詠燊出品」,有膽出自己名,是自信和對作品滿意的表現。陳詠燊主修編劇出身,編過多套電影,劇本不會有大問題。至於導演,第一套是2018年自編自導的《逆流大叔》,口碑和票房皆不錯。如果《逆》是一個成功的開始,那麼陳導就某程度上沿著那 formula 照板煮碗一次,再獲得一次成功。

【金馬獎提名】多部香港電影入圍!《智齒》橫掃14項提名,三港星角逐影帝

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-09-30

「第59屆金馬獎」昨天(27/9)公布入圍名單,不少香港電影均有份入圍,其中《智齒》橫掃14項提名,林家棟、黃秋生、與張繼聰三位香港演員更同時入圍角逐影帝寶座;憑《智齒》榮登金像影后的劉雅瑟,則與首次入圍的袁澧林競逐金馬影后。另外,劉國瑞拍攝的第一部長片電影作品《白日青春》,取得「最佳劇情片」在內的五項提名,余香凝亦憑本地票房剛破千萬的《緣路山旮旯》,首獲提名「最佳女配角」,獨立電影導演陳梓桓亦憑《憂鬱之島》入圍「最佳紀錄片」。

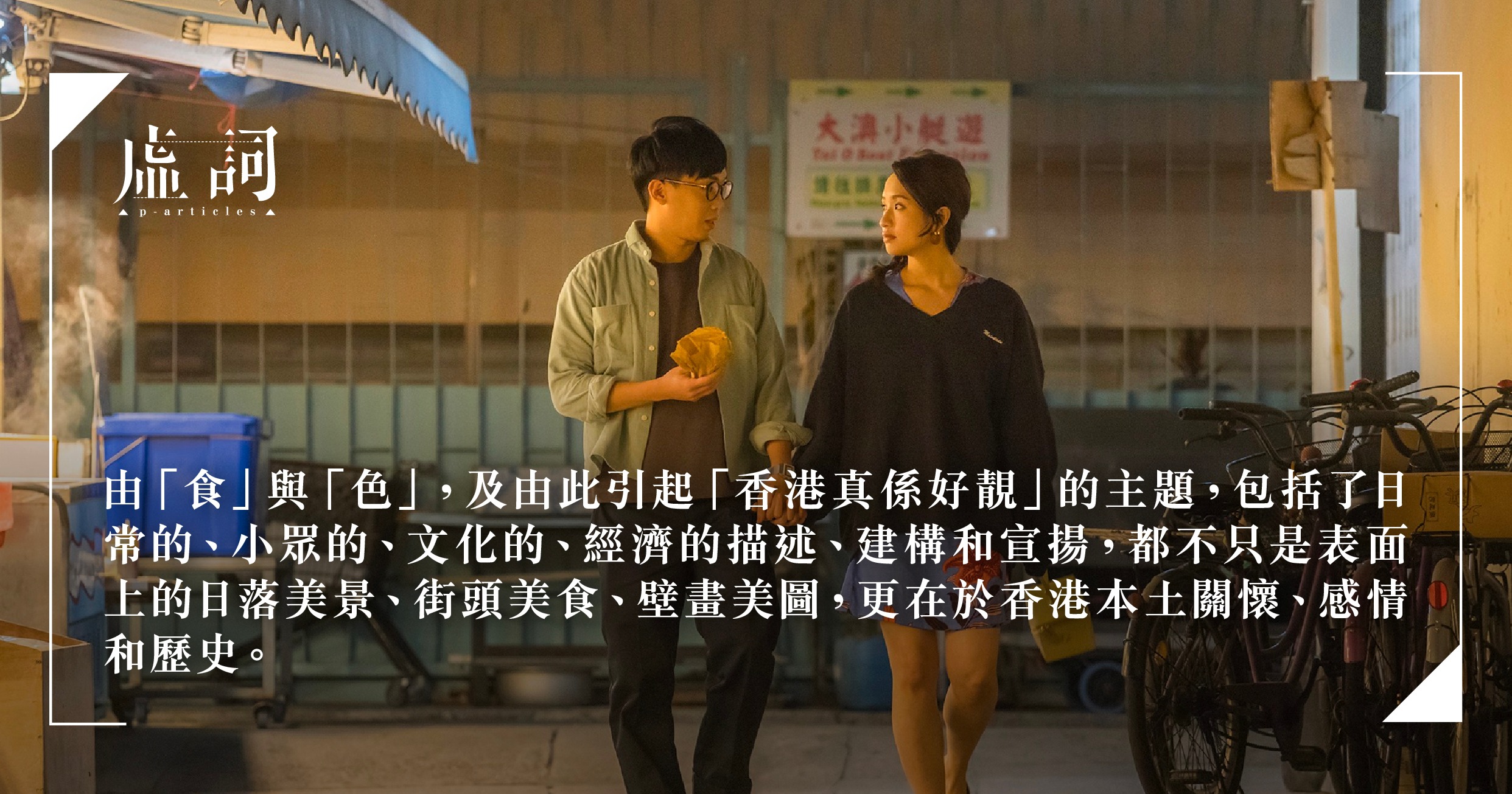

《緣路山旮旯》的「食」與「色」

影評 | by 葉嘉詠 | 2022-09-15

所謂「食色,性也。」葉嘉詠形容,《緣路山旮旯》的故事便是圍繞這兩方面。故事開首是岑珈琪飾演的IT宅男阿厚與同事寫了個dating app,最終失敗,後再寫「外賣仔」app成功,這不是最明顯的又「食」又「色」嗎?至於由「食」與「色」,再引起「香港真係好靚」的主題,包括了日常的、小眾的、文化的、經濟的描述、都不只是表面上的美景美食,更在於香港本土關懷、感情和歷史。

讀葉秋弦《綠皮火車》引起的思考

書評 | by 風緣 | 2022-09-05

風緣讀葉秋弦的近作《綠皮火車》,形容作者厲害在於情懷的仔細描寫中表達出對社會和文化的關懷,而選字的重量,對人生的篤定和對世情表現出的蒼老,令本應年輕的心境洗刷出一份世故。「而這些並不是綠皮火車帶她離開故鄉才有,是早早流在她的血液裡,後來發生的事只是讓她更有技巧和力量和媒介去呈現出一切。」

【2021文學季結集】《文以菜道》前言:你也還在種植些什麼?

無秩序編輯室 | by 香港文學館 | 2022-07-12

「文以載道」是文學中常思考的宏大問題,香港文學季今年結集書名「文以菜道」,則嘗試以蔬菜的微小親切,來表達文學的大道,以「親蔬」作為主題,探討土地與耕耘的意義,與市民一同種植未來。耕耘必須長期堅持才有成果,願在這裡為堅持的人打氣:我們一起,不要放棄。

【無形.夠鐘食藥】西藥

散文 | by 風緣 | 2022-06-28

西藥和東藥有一個重要的分別。W 常說:「東藥為本。」藥本來都只是食物,植物,生物,死物。西藥是找到病理和病因,然後按身體的需要,從物件中提煉相應會發生效用的原素,按所需份量去施予。藥丸、藥水、針藥的成份通常比較單一,就只能每次回應身體其中一項訴求。 W 說東藥講求固本培元, T 不置可否。T 問自己,若果藥要種要採擷,會有質量問題嗎?藥的質量,採藥的質量,採藥人的質量。W 懂得寫藥方,卻從沒有深究藥從何來。

【新書】有緣有幸同半世——追念一代史學大家余英時大兄

其他 | by 金耀基 | 2022-04-18

金耀基教授最近出版的新書《有緣有幸同斯世》,收錄教授近三十年來的人物書寫,透過作者感性的筆觸,追憶與故人交往的舊事,這篇書摘追念一代史學大家余英時,與其相知相交半世紀的金教授,認為這是他一生中的幸事,深感「有緣有幸同半世」。

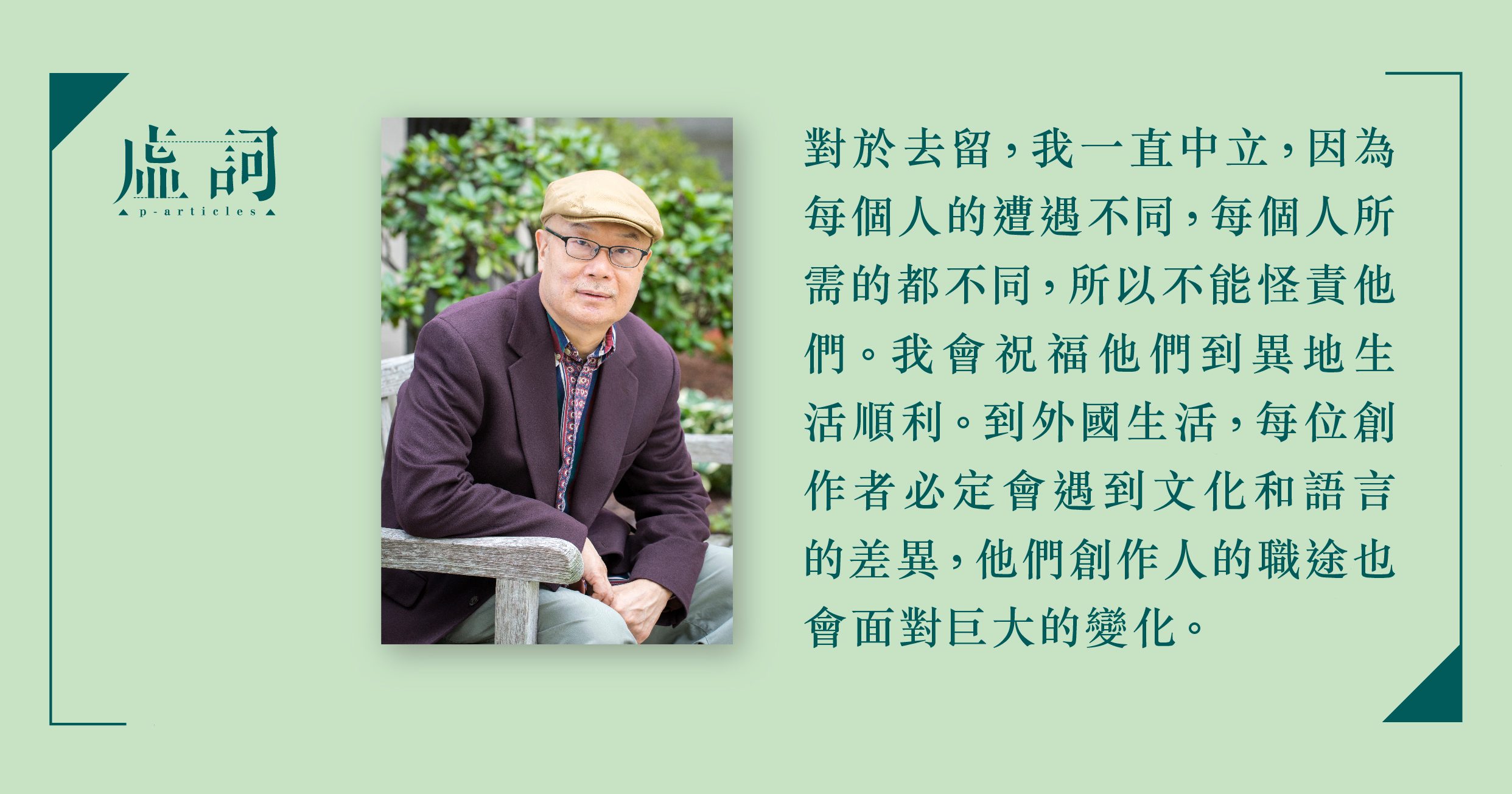

在美國寫作的「邊緣人」——哈金

散文 | by 楓柴 | 2022-03-14

每位到外國的創作人,在當地都是「邊緣人」,哈金認為「邊緣」有兩個意思,一是指別人把你從主流邊緣化,二是指自己無法融入或不願融入主流,而主流中心則是指當地傳統和保守的文化。作為一個當地的外來者,難免會有文化差異,甚至抵觸。所寫出的作品也難以讓當地讀者引起共鳴,從而創作人的道路也變得崎嶇。

「親蔬」有「別」:香港文學季「土有香,根有緣」展覽隨想

報導 | by 劉詠淇 | 2021-12-07

本年度文學季主題「土有香,根有緣」以食物為創作基礎,除了將植物和文學作連結,劉詠淇觀賞展覽後形容,這也可跟今日我城的心理狀況有所呼應,就像根莖植物,醞釀於大地之中,吸取養分,各自發展,然後有一天,你與我蔓延的部分總會相遇。

【文藝Follow me】寄紅菜頭的百般紅——訪「香港文學季」參展人何秀萍、郝立仁

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-11-26

11月13日,第七屆「香港文學季」「土有香,根有緣:文學X視藝展覽」開幕,甫走入灣仔集成中心UG10,便看到作家、填詞人、煮持人何秀萍站在一條柱前把紫紅色的紅菜頭汁倒落杯中,那紅菜頭汁由紅菜頭、紅蘿蔔及蘋果鮮榨而成,入口清甜。

【已讀不回Book Channel】有緣再見,帶著希望走下去

其他 | by 何潔泓 | 2021-11-24

文學館「已讀不回Book Channel」最後一集順利播出,作為一個介紹書的YouTube頻道,一拍就拍了差不多一年半。何潔泓回憶與拍攝團隊的合作,分享自己最喜歡的集數,以及在書稿裡曾被感動過的句子。推廣文學的空間,一切得來不易,有緣再見。

【文藝Follow me】把泥土裡的植物挖出來——香港文學季「土有香,根有緣」展覽

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-11-19

第七屆香港文學季以「親蔬」為主題,字面意思是親近蔬菜植物,也有透過植物與食物,去探討人與人、人與社會、人與自然的親疏關係。最近「土有香,根有緣:文學X視藝展覽」開幕,展出五組作家及藝術家以五種蔬物作為創作養分的作品,帶大家鑽進地底,看看那些深入泥土的植物。

文學 × 視藝展覽——「土有香,根有緣」策展前言

無秩序編輯室 | by 香港文學館 | 2021-11-16

香港文學季的「土有香,根有緣」展覽日前開幕,作家及藝術家選取了五種根莖植物,進行創作。展覽題目乃拆字而成,土有香則為香土,含蓄而有情,呼喚著自身土地之愛。文學所渴望的,無非在某種空間中鬆散生成。

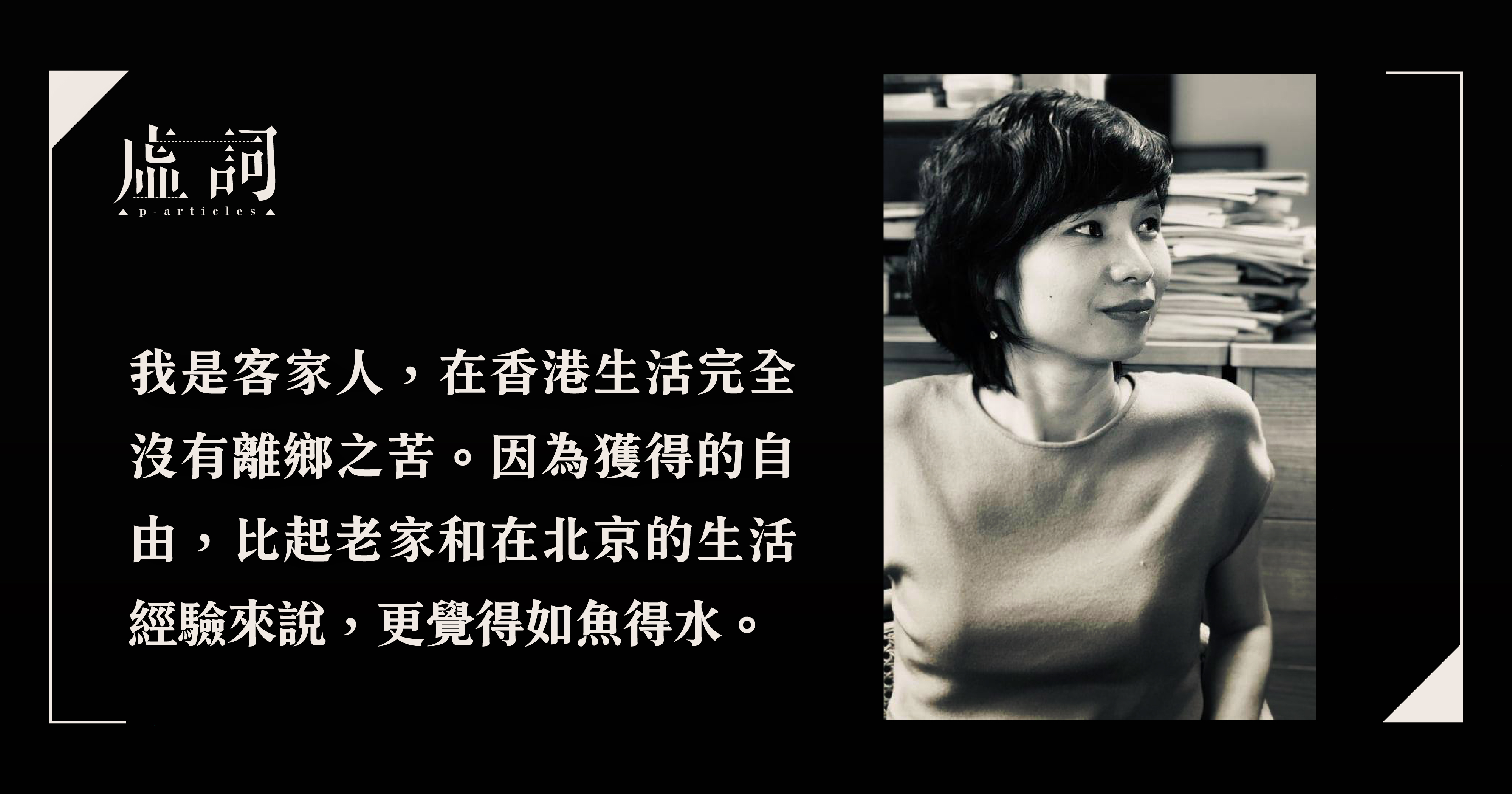

筆訪曾金燕 —— 一個邊緣人的香港八年:自由與恐懼共生

專訪 | by 王月眉 | 2021-07-10

曾金燕從北京來港八年,飛機降落香港時,反國民教育正值新一輪高潮。八年間,她一直自覺是作為內心的流亡者、知識分子和女性所處的邊緣人。面對高度發達的資本和政治高壓,香港今非昔比,離港前夕,曾金燕回顧這段日子的生活經驗和快速變化,像是最後的道別。

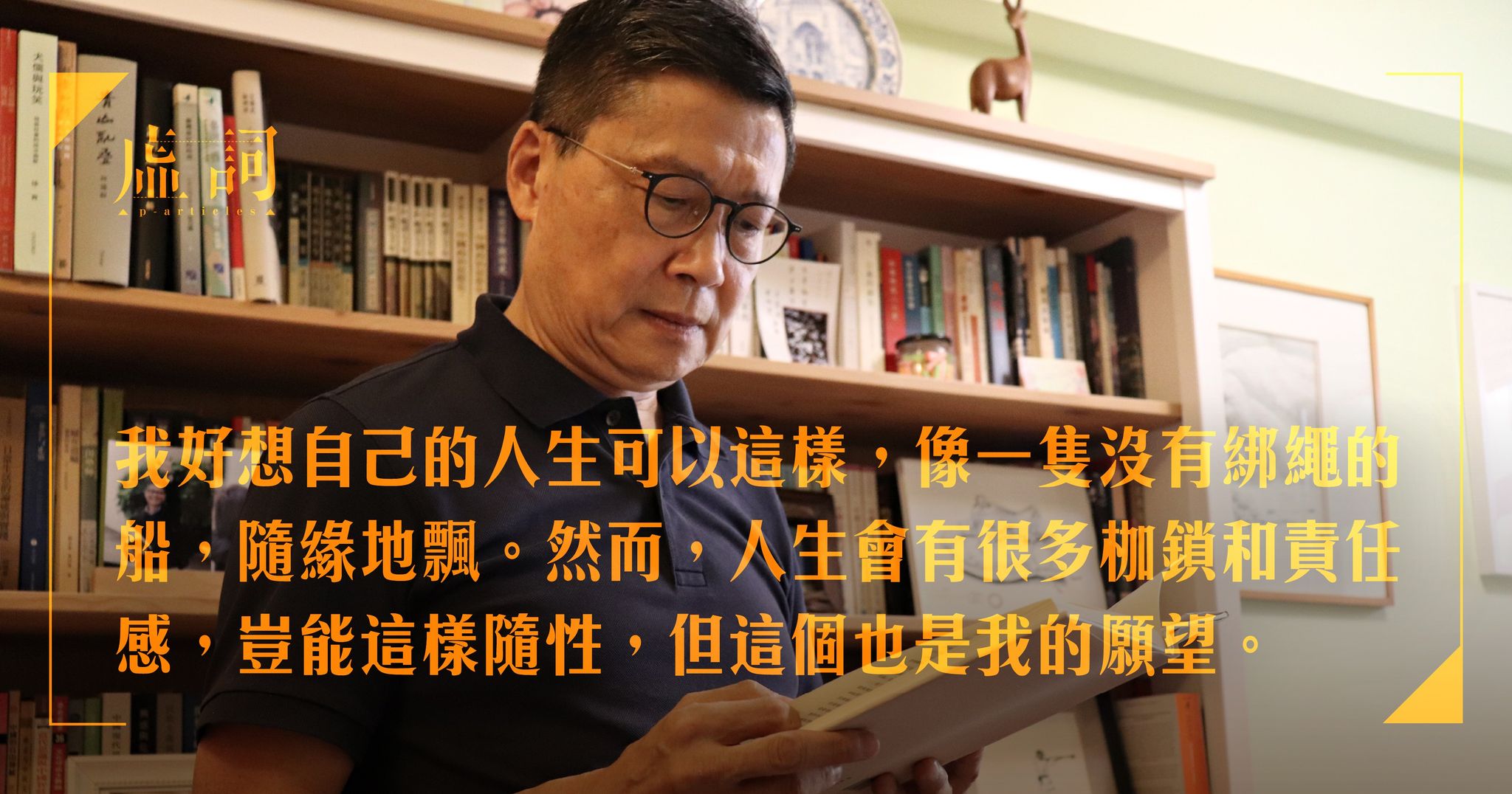

【董橋新書】《文林回想錄》書摘:〈一段因緣〉

散文 | by 董橋 | 2021-04-07

董橋新作《文林回想錄》共五十五篇散文,寫其回憶中的七八十位文林舊交前輩。〈一段因緣〉一文,則提起當年主編《明報月刊》那段日子的幾位舊友。轉眼三十多年了,正是「交往不多,友情不渝」。

回到歷史現場,細看作家與政治搏鬥的痕跡

報導 | by 謝天燊 | 2021-09-23

近月來政治打壓令人發寒,政府傲慢依舊,警察肆意襲擊市民且無任何代價,香港文學的未來並不樂觀。然而今天香港文學的面貌,亦有過去先行者所積累的貢獻,當時他們面對政治氣候的變化,例如文革,又如何面對?由香港大學中文學院與現代語言及文化學院的香港研究課程合辦的「在地因緣:香港文學及文化國際學術研討會」中,陳智德和林姵吟兩位學者研究的主題正好回答了上述的問題,在政治動盪時記錄下來,希望有助我們參照自身處境。

黃子平 X 許子東 X 沈雙 X 黃念欣︰在地因緣研討會之「小說香港」紀錄

報導 | by 嚴瀚欽 | 2019-06-25

當我們談論香港文學,我們在談甚麼?2019年5月29日至6月1日,為期三日的「在地因緣:香港文學及文化國際學術研討會」在香港大學展開。研討會從香港的文學歷史、文化、創作特質、時空想像、視覺元素等角度出發,舉行了兩場主題演講(分別由周蕾與李歐梵教授主講)、一場圓桌討論及十場分組研討。與會者除了有香港各大高校的學者,還有來自台灣、美國、中國、瑞士、星加坡等多國院校的文學研究者,可謂是香港文學研究界難得的盛事。

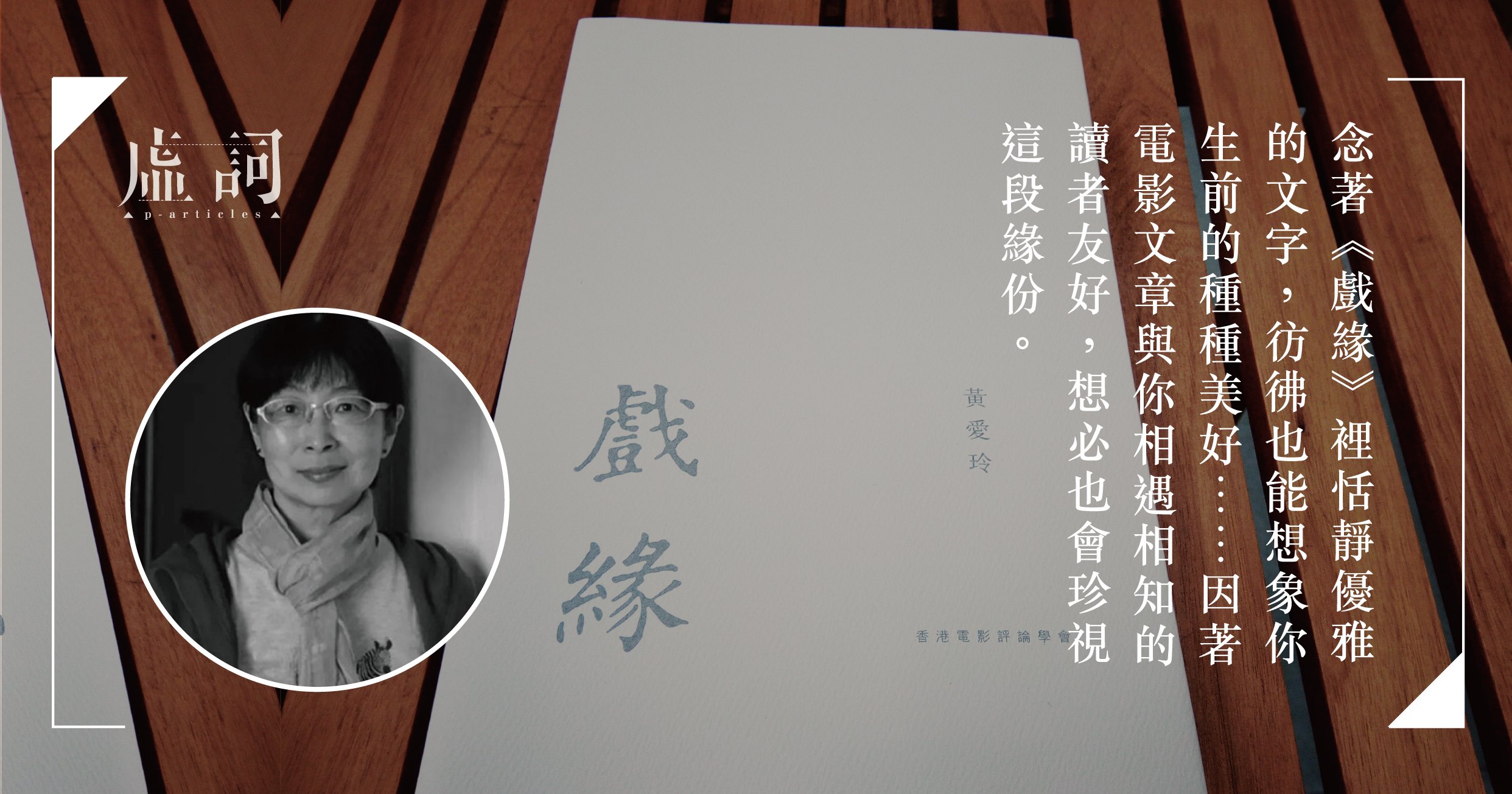

讀書、讀戲、讀人——重讀黃愛玲《戲緣》

書評 | by 羅展鳳 | 2019-04-19

2000年春季,我在中文大學上愛玲的「認識電影」課,是她的學生之一。同年,相若時分,她的《戲緣》出版。課餘捧著她的書讀,如斯珍貴,小心翼翼,當時鮮見如此精緻格調的白色小書,書名與作者名字燙上啞色銀字,低調雅氣,有著宋朝極簡美學的古樸素質。今天小書已添時間歷練,素白封套漸變淡黃,暴露空氣最多的書脊,更形成深深黃銅色,抹上一份不由人的蒼蒼——像愛玲,突然不動聲色離開。

從互文性到「邊緣」文學的自主性——劉吶鷗引用穆杭的三個例子

理論 | by Sabrina Yeung | 2019-01-05

如果我們用互文性的理論來看上海新感覺派作家劉吶鷗對法國作家穆杭的接受,特別是劉吶鷗的《都市風景線》對穆杭字句的引用,或者可以看出劉吶鷗如何利用這些由接受所帶來的編碼,來進行表意實踐或創造性轉化,然後再進一步思考所謂「邊緣」的文學區域,如亞洲文學、非洲文學,如何可以加強自己的著作者(authorship)身份,以及建立自主性。