筆訪曾金燕 —— 一個邊緣人的香港八年:自由與恐懼共生

專訪 | by 王月眉 | 2021-07-10

我的經驗,一直是一個邊緣人的經驗,是作為內心的流亡者、知識分子和女人所處的邊緣。

(問:王月眉;答:曾金燕;形式:筆談;時間:2021年6月9-10日)

問:您何時來的香港?為何來香港?您為何選擇香港而不是世界上的其他地方——比較不擔憂中國政府長臂可及的地方?當時您有多擔憂您在中國大陸遭受的迫害會延伸到香港?

答:2012年9月7日中午一點,我和五歲的女兒拿著剛送到機場的港澳通行證和護照,立即坐上飛機來香港。機票是在香港的從事愛滋病工作的朋友用航空公司的里程積分換的商務艙,我還記得五歲的女兒十分好奇地按著座椅的前後伸展拉平按鈕,降落的時候她還沒有玩夠,問我可不可以讓飛機飛得更久一些。降落當夜,香港的反國民教育正值新一輪高潮,到處都是黃之鋒的聲音和畫面。朋友擔心媒體聞風堵截,當即決定我們從家裡轉到賓館住兩天。那是五年來我第一次跨境旅行,2007年,制作紀錄片《自由城的囚徒》直接導致了我的旅行證件被沒收。而我的女兒,自從娘胎起就生活在監視、軟禁中。不到一歲,每月和我一起去監獄裡探望她因煽動顛覆國家政權罪入獄的父親。我告訴她,她的父親在上一所幼兒園。三歲時,她第一次上小區裡的幼兒園,公安盤問她的幼兒園老師。她離開了小區裡的幼兒園,我自創了一家家庭幼兒園,結果籌備開業期間,警察施壓給幼兒園的房東,直接導致了幼兒園的關閉。她轉到第三家幼兒園,便衣警察每天跟著她去幼兒園。在北京我生活不下去了,搬家到深圳租房安排她上幼兒園,結果警察又找到房東將我們驅逐。回到北京(戶口和她父親的房子在此),在又一次抄家的時候,警察和她的父親在客廳爭吵,她在關著門的小房間裡獨自渡過了四個小時。這些,是我們的生活日常,哪怕我當時有中國人民大學經濟學系的學位,看似前程似錦,而且,在法律上從來都是清白的。

從外界的眼光來看,我離開中國大陸,是政治上的流亡,因為我在北京多年(2004-2012)生活在日夜不間斷的監視中,經常被軟禁,NGO機構被關閉,連商業的工作機會都被剝奪,人生沒有出路。但我自己的內心,一方面覺得作為一個想要有獨立思想、意志和行動力的女人,在國內的日常生活,從政治上到文化意義上,一直就是一種異類和孤獨的狀態;另一方面,多年的軟禁、監視生活已經迫使我從社區、田野和商業工作轉回書齋。如果說作為一個寫作者和研究者,本質就是漂浪著的,邊緣的,文化上的漫遊者,香港只是我從北京出發的下一站。2012年登上飛機時和2001年從福建老家出發去北京念大學時的心情一樣,我十分興奮,雖然身無分文,但滿懷憧憬,自信可以憑著雙手創造一切。從這個角度,雖然也經歷流亡的各種孤獨、苦悶和被剝奪公共生活/發表的憤怒,我也不覺得自己是傳統政治意義上的流亡者,而是不斷發現新的自由世界的探險者、文化流民。

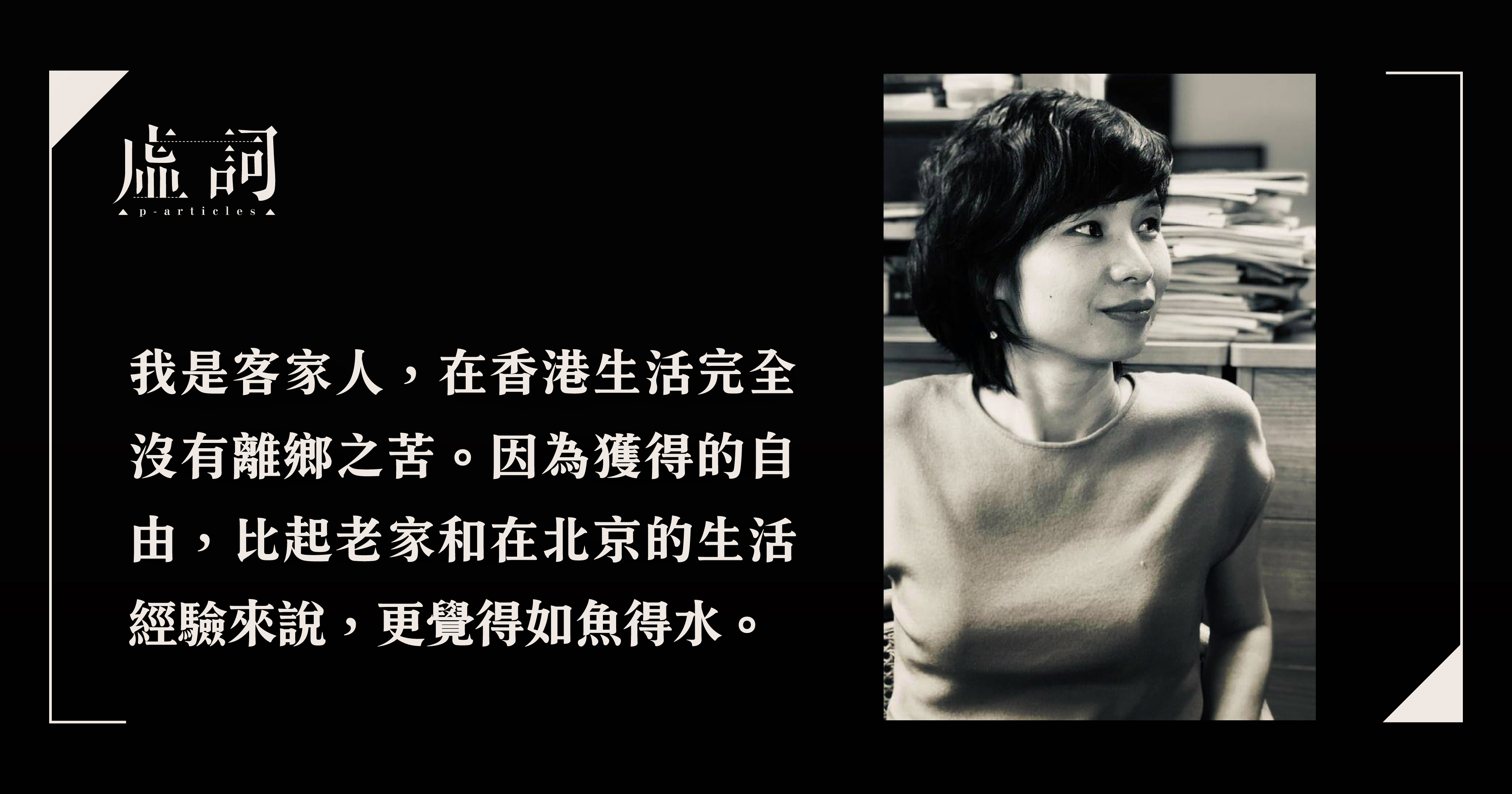

我選擇了香港,這是戰爭時代收容了張愛玲、蕭紅等人的地方,也是2008年四川大地震給中國捐款最多的地方,它還是全世界最多人集會紀念六四的地方。當時,香港是離中國最近的自由之地,還是可以自由地使用漢語的地方。我是客家人,在香港生活完全沒有離鄉之苦。因為獲得的自由,比起老家和在北京的生活經驗來說,更覺得如魚得水。我只申請了香港大學和香港中文大學,兩所大學的研究生院都給了我OFFER,我決定去港大,是因為港大還給了研究生獎學金。到了香港後,我經常回避媒體和社會活動,以觀察者和學習者的立場在場香港,選擇一種冷清、邊緣的生活——老老實實地做一個研究院的學生,做一個普通人,學習成為當地的一位好公民。我特別體會到,香港公民社會之豐富、發達、現代,行動能力之強,是中國大陸望塵莫及的。香港商業社會的契約精神、組織化程度、富裕程度、職業化程度和專業分工協作的精密程度與效率,大陸與之相比更是有巨大的差距。我也體會到在一個相對正常的社會,一位普通模範公民的素質,遠遠高於一個不正常社會的一位英雄——不正常社會裡做一個正直的普通人付出的個人代價太大,因而成了眾人牽掛的悲劇英雄。我為了生存(獨自養活女兒)和研究與創作上的進步而掙紮。但我認定了這樣的選擇可以最大限度地給我個人自由空間,事實也是如此。

搞笑的是,當時我跟從北朝鮮初到資本主義物質極大豐富國家的人一樣,經歷了各種恐慌。比如坐在茶餐廳我無法點餐,墻上、桌上的各種餐牌都飛向我,把我這個長期面對白墻、剛從軟禁中出來的人壓得喘不過氣來,我只好對服務員說給我今天點得最多的例牌。我在油麻地老樓裡上樓梯,轉角處看見一個低頭看手機的平頭男子,瞬間恐懼感生出來,以為自己在北京依舊被看守。曾經住過一個地方,每個星期一早上八點,窗外的小學升國旗的國歌一唱響,我又分不清自己是在北京還是在哪裡。我的驚恐,殘留在身體裡好多年,仿佛隨時被監聽、懲罰,不敢說話——說不完整一句話,無法信任他人——哪怕隨時隨地可以接收到陌生人的善意。在讀博士學位的那幾年,每次回大陸我都更新遺囑,萬一我出人身或政治上的意外,好提前安排女兒的生活。

那個時候,香港已經逐步喪失自由,主要是以一種普通人不容易覺察的方式。和在中國大陸的處境相比,香港簡直就是天堂。在這裡,我如此自由自在,慢慢地有了家的感覺。頭幾年,我享受了香港最好的自由,寫出並發表了我的文章和書,做了我想做的紀錄片電影,見證了雨傘運動和反送中運動,在香港和全世界自由地到處走,努力去理解香港社會,直到2019年,覺察到以往在中國大陸和在香港的經驗,和2019年以後的殘酷比起來,簡直就是太過浪漫了。我當時因工作需要往返中港兩地,覺得大陸的一般民眾和大量的知識分子,對香港的理解無論是意願上還是實際溝通上,幾乎都進了死胡同。

問:我讀了您2019年對應亮的訪談,提及中國(獨立)紀錄片的空間收縮。您認為這種空間收縮延伸到香港了嗎?或者說在中國大陸做片子更成問題?您為何解散中國獨立紀錄片研究會?

答:2014-2020年,我們從大陸來的幾位獨立導演(都是因為作品受到政治上的打壓和面臨人身危險)以及在大學裡研究獨立電影的青年學者,一起成立了中國獨立紀錄片研究會。雖然叫研究會,其實是一個很松散的實驗性的藝術兼研習的小組。我們放映、討論、推動大學圖書館收藏在中國被禁的獨立紀錄片電影,也制作發行了幾部紀錄片。在2012年之後,中國已經無法在地舉辦傳統的事實上存在了十幾年的獨立電影節,整個獨立電影社群被沖擊得七零八落。研究會在香港扮演了中國獨立紀錄片流通的飛地的角色,將獨立導演和華語觀眾連接起來,討論紀錄片的電影語言和紀錄片所反映的社會問題,經常有觀眾從大陸坐火車、坐飛機來看片和討論,在港的大陸生也自由開放地參與討論,本港關注大陸的觀眾也不少。2014年雨傘運動後,本港觀眾的流失明顯,我認為這些人將時間精力轉移到本港議題去了。

後來,我們決定解散研究會。一方面,大陸批判性強的紀錄片我們已經展映、回顧得差不多了,在大陸的民間空間急劇緊縮的情況下,中國獨立影像已經從興起走向衰落,類似2000年代突出和尖銳批判的新片不多。另一方面,研究會作為非營利機構的資金資源有限,受香港政治形勢的影響進一步緊縮(比如香港中文大學中國研究服務中心的基金緊縮導致中心終止對研究會活動的支持,如今,中心都已經不存在了;香港大學曾經支持研究會紀錄片研究的中國傳媒計劃,不久也搬離香港了)。再者,研究會成員之間關於機構的發展有不同想法——反映了創作者想象中的自由和物質世界的規範之間的巨大沖突,因而就決定解散了。但大家依舊在不同的平台上發展自己的創作或研究工作。研究會往年的放映、討論選集已經整理成書,希望今年可以與讀者見面,大家就可以更詳細地理解中港背景下,這些邊緣的獨立紀錄片如何真實地呈現、批判我們所處的中國,以及觀眾如何通過對話介入各種社會議題。

我們和香港本地的獨立電影創作者、策展者都有交流以及合作。比如我制片的《兇年之畔》和聯合導演的《喊叫與耳語》,電影語言方面的進一步發展,得益於香港本土藝術家的參與:從聲音設計到行為藝術到制作後期的參與。研究會也與本土的電影節合作,做了“叛逆中國”等展映環節。香港的社群豐富了我們——從相對封閉的社會走出來的不正常的人,如果我的朋友們允許我使用“我們”的話(在對應亮的訪談中,應亮也談到本土小說家陳慧對他創作《自由行》的啟發)。但是現在,我看到一些本港的年輕紀錄片人要隱名埋姓地工作、發表作品,身邊的朋友,從非官方的電影節選片、展映,到民間的文學期刊雜志發表文章,到大學教職員權衡被學生舉報的風險,到出版社出版學術著作,都要掂量是否會受到《國安法》的直接打擊。這對從大陸來到香港生活的我來說,因為曾經享受過香港給予的自由,會更加敏感地認為,這種(自我)審查和政治壓力,喪失開放安全的公共交流平台(以及大量創作者的生計),會導致香港的思想和文化集體水平下降。它和中國大陸的審查相比,因香港的行政高效而會對創作者有更大、更直接的影像。在中國,2017年新電影法生效時,許多獨立電影人覺得與自己沒有任何關系,因為從來都不會和電影體制打交道。但香港不同,從投資到發行,哪怕是獨立創作,完備的行政程序會將電影制作控制得死死的。當不可以去討論、研究人類文明中第一流的話題(真實、美、自由),人們只好轉到其次的議題,或者重覆先人/別人的口水。

但創作終究還是個人的事情,心靈自由的、最棒的藝術家會把局限變成創作的元素。就此而言,我依舊期待。

問:《國安法》如何影響了您在香港的生活和工作?不管是公共生活(如禁止維多利亞公園的六四燭光紀念集會)還是私人生活,有具體的事件與《國安法》有關或者是受其影響嗎?

答:《國安法》影響了每一個香港人,我也不例外。社會上廣受尊敬的、香港最為優秀的一批公民、師長、青年,一個個面臨審判或入獄。審判者不說這些人是發自公民的責任和有尊嚴的人的良心而采取了行動,只好用陰謀論、主權論來審判。這對許多香港人來說,是一種對常識和普世價值的否認,形成了心理創傷。香港人未必都讚同支聯會紀念六四的口號,但紀念六四是香港社會的集體記憶,構成了香港人的集體情感認同與身份認同,是與紀念者個人生命纏繞在一起的、對六四的見證與對中國認知的傳承。被禁止在維多利亞公園紀念六四,意味著強制中斷這樣的一種自我認同和集體認同。

我自己的寫作和思考,得益於免於恐懼的自由。當一個人清楚地知道說出所有、或者說出批判性的觀點會馬上受到壓制、懲罰、排斥、孤立、失去工作乃至失去人身自由的時候,如何忠實於自己進行寫作和思考?2019年,目睹警方暴力日益升級,意識到自己無法再在香港生活下去,我花了很多時間來處理新一輪的心理危機,以重新掌握管理恐懼的能力。

請允許我多說一點。管理恐懼將會是伴隨我們一生的命題。現在所有的香港人都喪失了免於恐懼的自由,無論是何種職業、持有何種政治立場、以何種(包括違反常識的、令人困惑的)表現方式。有些人被恐懼牽著走,成為失去靈魂的傀儡;有些人在恐懼面前作出選擇,努力保持人的尊嚴,努力過不進入謊言的生活。遺憾的是,恐懼放大了作惡的能力。香港的行政系統,具有資本主義工具理性的特質,當它喪失價值中立原則,當它被失去思考能力和判斷力的人領導,其工作效率遠遠勝於在中國大陸的行政執行。它放大了中央的權力和能力的同時,輕而易舉地放棄了捍衛本土的利益。

一個明智的政府,是不斷地緩解沖突,而非升級沖突。而林鄭月娥領導的政府和她背靠的中央,恰恰相反,一步步將事態推向惡化。事實上,且不說北京對香港根基深厚的自由精神的恐懼,林鄭月娥及她的政府官員也生活在他們前幾年可能還感覺陌生的恐懼中,除了恐懼香港的街頭運動再起,恐懼過去他們一直敏感的國際輿論,她和她的同事們還恐懼中央政府和他們的文化、信仰和經歷完全不同的來自北方的官員,恐懼歷史對她和他們的言行的忠實紀錄。是恐懼使林鄭月娥及其同事們失去了基本的判斷力和主動性,使林鄭月娥政府不敢、不能面對重要的政治、法律問題作出基本行動,以誇張、放大的順從方式“執行”中央政策。林鄭月娥的官僚體系完全喪失了自我和自信。就拿最近甘肅白銀越野馬拉松的事故來說明中國的社會縮影與香港對比。試想想,中國的馬拉松參賽者有那麽多赤貧的依靠微薄獎金生存的選手,在賽事組織混亂,毫無後援、救援不力的情況下不幸遇難二十一人,比賽所在地的縣委書記李作壁因此事被紀委約談而跳樓自殺;而香港是一個日常可以隨時派出直升機進行孕婦、病人醫療轉移以及賽事救援的富裕社會,香港政府以何種依據作出香港的未來在中國的宣傳?香港的悲劇,也是這些失去行動(action)能動力(agency)的權勢者的悲劇。

另外一方面,如果說2014年的雨傘運動還是具有理想主義乃至浪漫色彩的街頭行動,那2019年以來的“無大台”的街頭抗爭則有沖突(包括雙方的暴力)日益升級的震驚。我在中國的生活體驗,再加上一直以來我做社會運動的文化研究,讓我始終對明顯的和隱形的壓迫性力量特別敏感。這種敏感讓我多少可以覺察、克制青年時代的理想主義和道德沖動,以政治理性來觀察香港的社會運動。我們能從社會運動的歷史和研究中學到什麽?那就是道德震驚、情感連接與認同是社會廣泛動員的最佳燃料,但社會運動的參與者可能也要記住馬克斯·韋伯所說的理想、信念倫理與責任倫理之間的平衡,“應該如何”的理想與“只可能如何”的現實之間的平衡,並能使這種平衡成為可以自我實現的組織力量,逐漸完成充滿激情的社會抗議運動到具有對話、談判等政治博弈能力的反對派的轉變——哪怕這個過程漫長、充滿妥協和挫折。

對威權社會的研究告訴我們,無論政治上如何高壓,日常的、消極的抵抗總是有可能,並且往往能成功。這裡的“成功”,當然也包括其定義的底線,即主體精神的維護和發展。我在香港遇到過許多正派、高尚的人,香港的模範公民,在顯耀位置或寂寂無名的面孔下貢獻香港社會。在香港目前的處境下,我仍然對這些人抱有期待。香港自我認同面臨解體的大悲劇,或許會賦予一種尋求新的生命意義的可能,這些人依舊可能抵制、消解林鄭月娥式的“政治”——將政治職能矮化為行政效率;將行政效率的倫理意義虛化,使之成為恐懼的放大器——只要行動(漢娜·阿倫特對此概念有諸多論述),一切改變皆有可能,行動依舊擔當政治意義上的開端。行動、生活在真實中,會是無權者(最後的、最根本的)力量。

否則,香港人將會長期生活在謊言和恐懼中,生活在政治要求的扁平單一選擇裡,失去豐富生活、自由選擇個人生活方式的可能,失去基本的社會安全感,政治冷感的人也不能例外。富可敵國的人也隨時可能因任意的政治(而非事實上的違法)成階下囚,一旦你陷入貧困或成為弱勢,就會被權力掌控下的社會整體拋棄。到最後,人被降低到動物一樣維持最低程度的活著狀態,進入達爾文主義控制的殘酷。

這種生活,作為曾經有過正常社會生活經驗的人,曾經誠實、體面、有尊嚴地活著的你,可以忍受多久?

問:您曾經在2017年《南華早報》的訪談中說在香港感到自由、自在、開心。您現在怎麽考慮這個問題——待在香港還值得嗎?

答:香港面臨高度發達的資本和政治高壓帶來的各種問題。但是,一個人的行動以及生命意義,是超越政治的單一維度的。沒有什麽經驗或者說沒有什麽地方的生活是不值得的。今天你把訪談問題發給我的時候,我正在香港街頭漫遊。我喜歡在香港漫遊,它有前所未有的豐富,也許只有紐約和巴黎的魅力才能和它媲美。這種豐富是不可多得的審美經驗。我習慣了聽廣東話、普通話和英語混雜的環境;我喜歡看中環名品店精美的(抑或是愚蠢的)展品;也喜歡在油麻地這樣有戲院、騎樓、攤檔、站街女、算命攤子的地方徘徊;往返港島和九龍的時候,我喜歡特意繞路去坐天星小輪,在維多利亞港渡過幾分鐘;我喜歡香港將街市、圖書館、體育館、康樂文化活動場所等等疊入同一棟樓的市政大廈,也喜歡無數美麗的市區公園和郊野廣闊天地與各不相同的海港、海島;走過碼頭,從演藝大廈走出來的本地青年素衣,青春的身材是這樣地健美;尖沙咀的重慶大廈、1881裡王子飯店、上環的各種特色餐吧,IFC的國際超市,有數不盡的美食,海島上、酒樓裡各種本地茶點和海鮮;我狂妄地認為,香港是一個可以方便獲得全世界的任何物產的豐饒之地,還是一個在效率上、經濟和制造能力上,可以隨時將一個觀念、行政指令變為物質世界的現實的地方;代表資本盤剝的摩天大樓下,是一個個傳了幾十年的小攤檔,做著幾塊錢的小本買賣。

我的經驗,一直是一個邊緣人的經驗,是作為內心的流亡者、知識分子和女人所處的邊緣。但從邊緣看,也許反而看得更清楚些,對現有的權力結構和主流做法有更多的挑戰與顛覆。

我有不少朋友會一直留在香港,紮根香港。有些人會站在理想和道德的高地,做燈塔照亮四周。有些人會待在低窪不平的地方,以行動保存、創造香港的豐富,實現自己的生命意義。

我喜歡這種層次豐富乃至處處矛盾的存在,也努力跟上它複雜的快速變化。

問:您即將離開香港。為什麽?與香港的政治氣氛有關嗎?

答:我將去瑞典隆德大學東亞與東南亞研究中心從事兩年的博士後研究,研究民族、性別、文化與政治。在香港的這些年,我一直研究中國社會行動的文化與身份政治實踐。後來在美國和以色列的大學裡分別待了半年從事教研工作。學者也好,創作者也好,都是文化遊民,哪裡有研究的條件,哪裡有思想和心靈的自由,就去哪裡。香港曾經的自由成全了今天的我。我希望未來有一天,能夠在香港繼續自由地生活和工作。