SEARCH RESULTS FOR "抗爭"

【文藝Follow me】工作、寫作、創作中找平衡——紅眼與《伽藍號角》

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-07-31

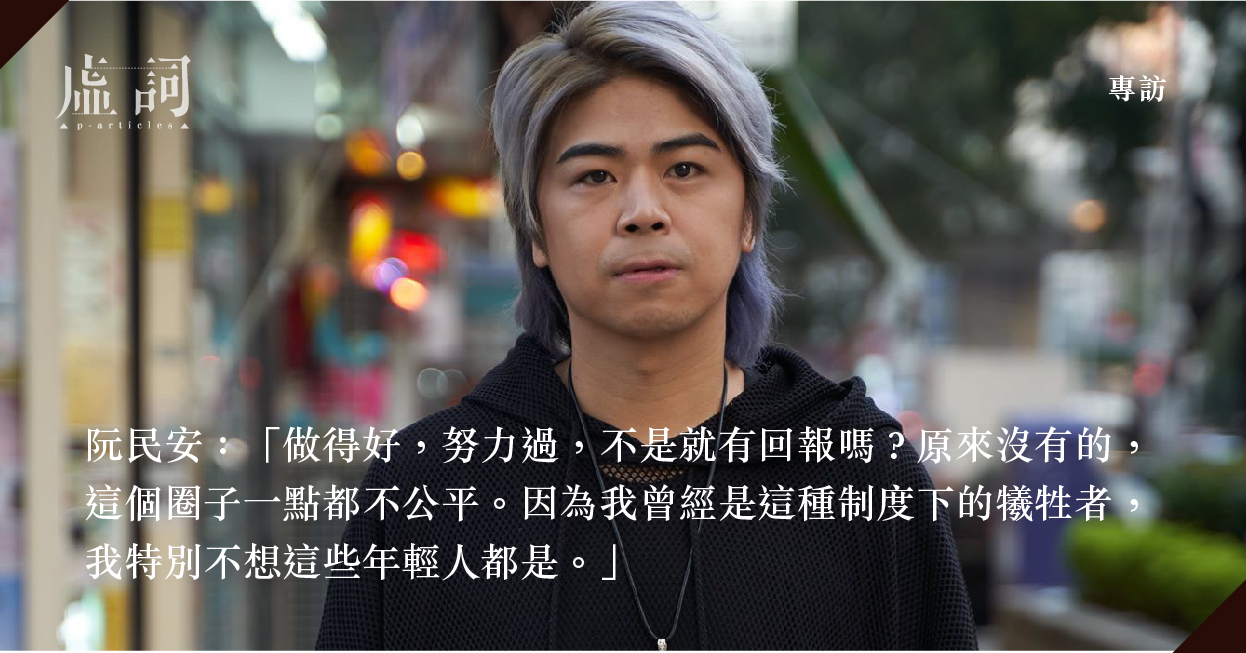

紅眼在2010年的明報訪問中說過,「因為心裏有些一定要寫、不然以後會後悔的故事。」十一年後,紅眼已是媒體多面手,專擅影評、流行文化隨筆,更是《藝文青》總編輯。最新出版的小說集《伽藍號角》,一來是他回歸久居的成長地元朗,二來是他近年在困身的文字工作之中,如何找到平衡創作的嘗試。

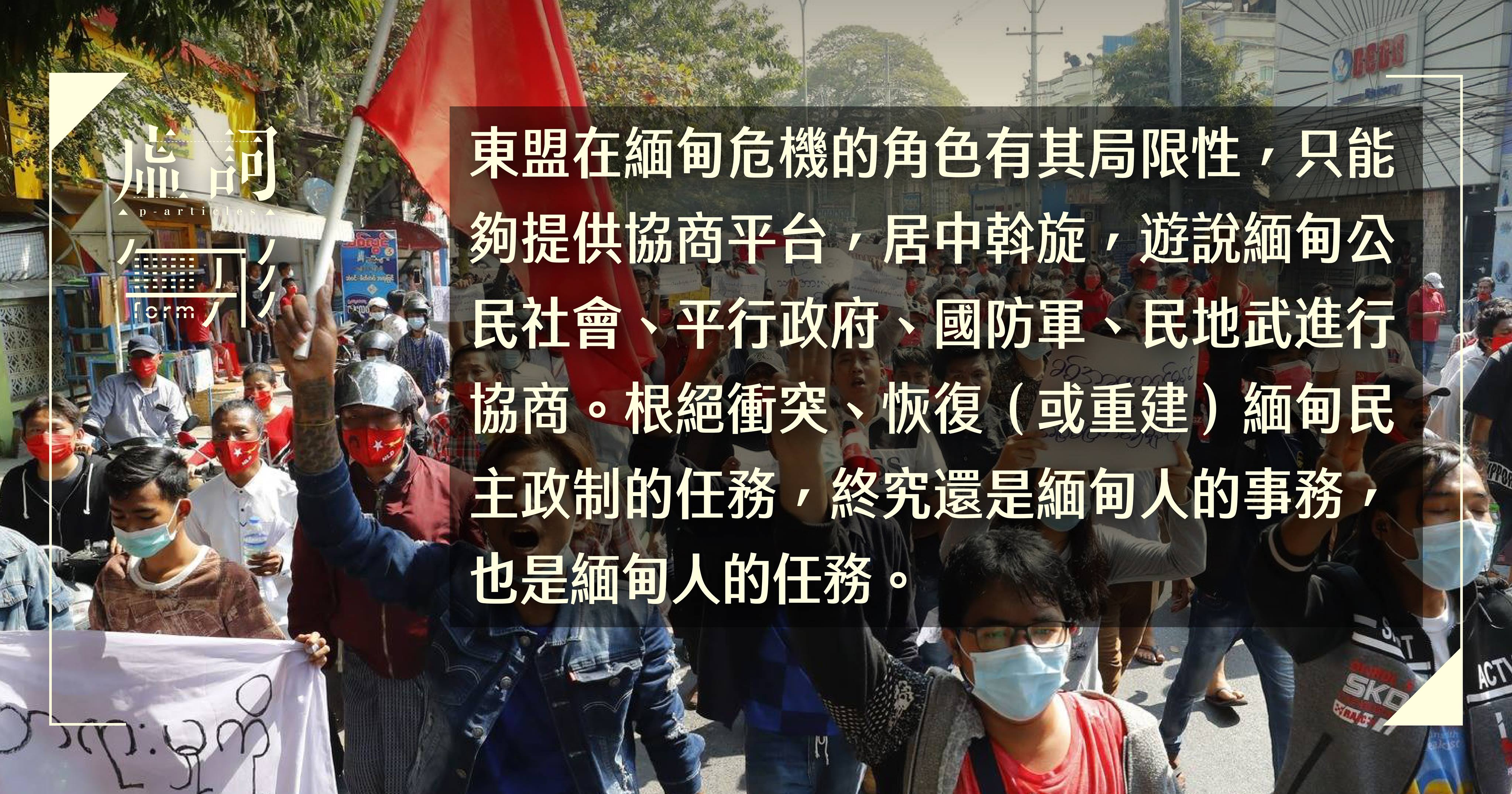

【無形・致死難與抗爭,緬甸】緬甸詩歌的中文編譯:革命過去與今天

書評 | by 宋子江 | 2021-06-22

近年在台灣出版的《緬甸詩人的故事書》,關於緬甸詩歌的紀錄片和中文評論,都讓讀者對當代緬甸詩歌有一定的了解。但過去其它地區有沒有中譯緬甸詩選的出版呢?宋子江最近進行了相關的蒐集,發現了兩本詩選值得一談,並可從中了解緬甸詩歌過去的左翼面向。

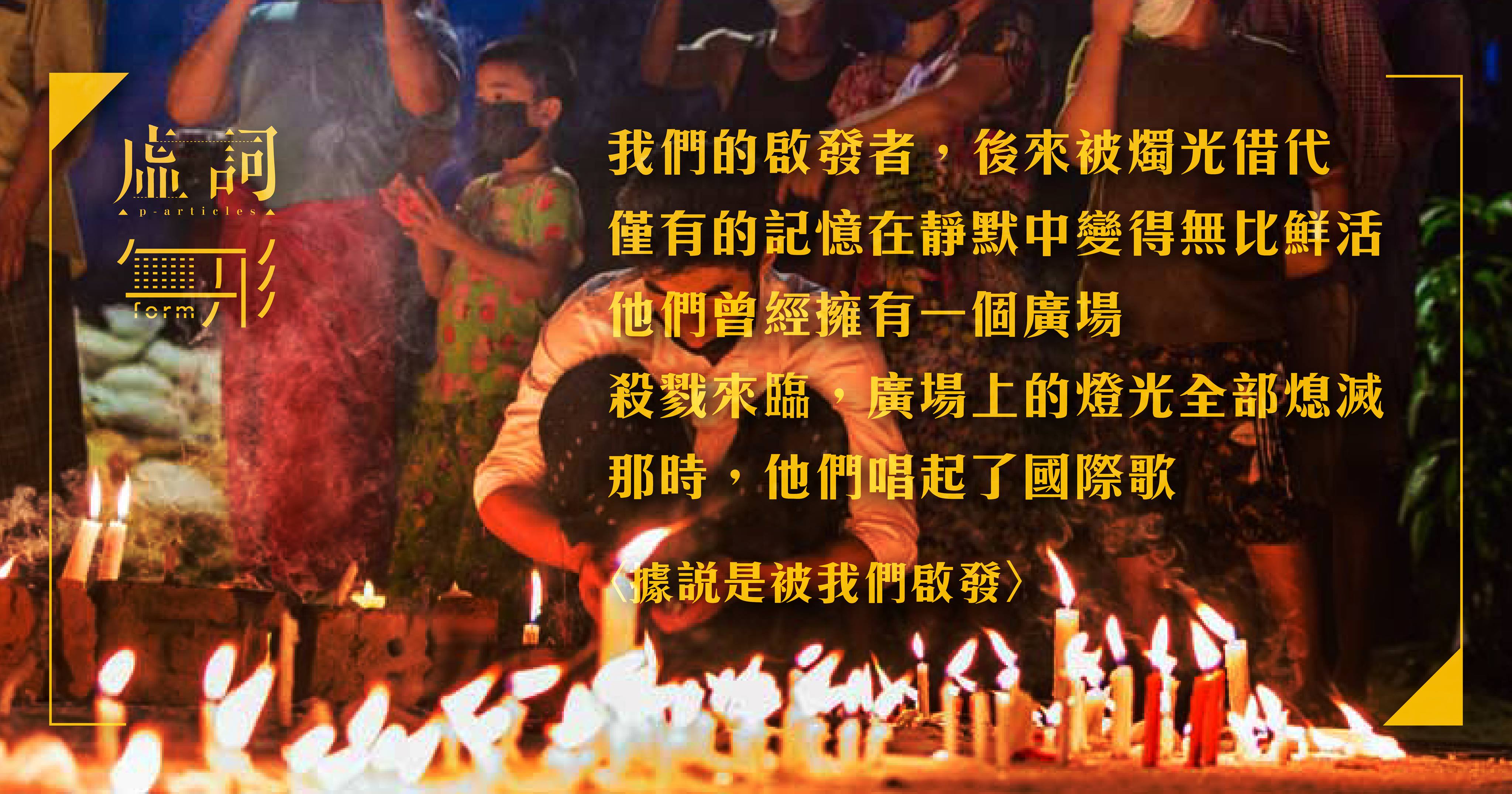

【無形・致死難與抗爭,緬甸】無題——寫在Khet Thi死後

詩歌 | by 熒惑 | 2021-06-18

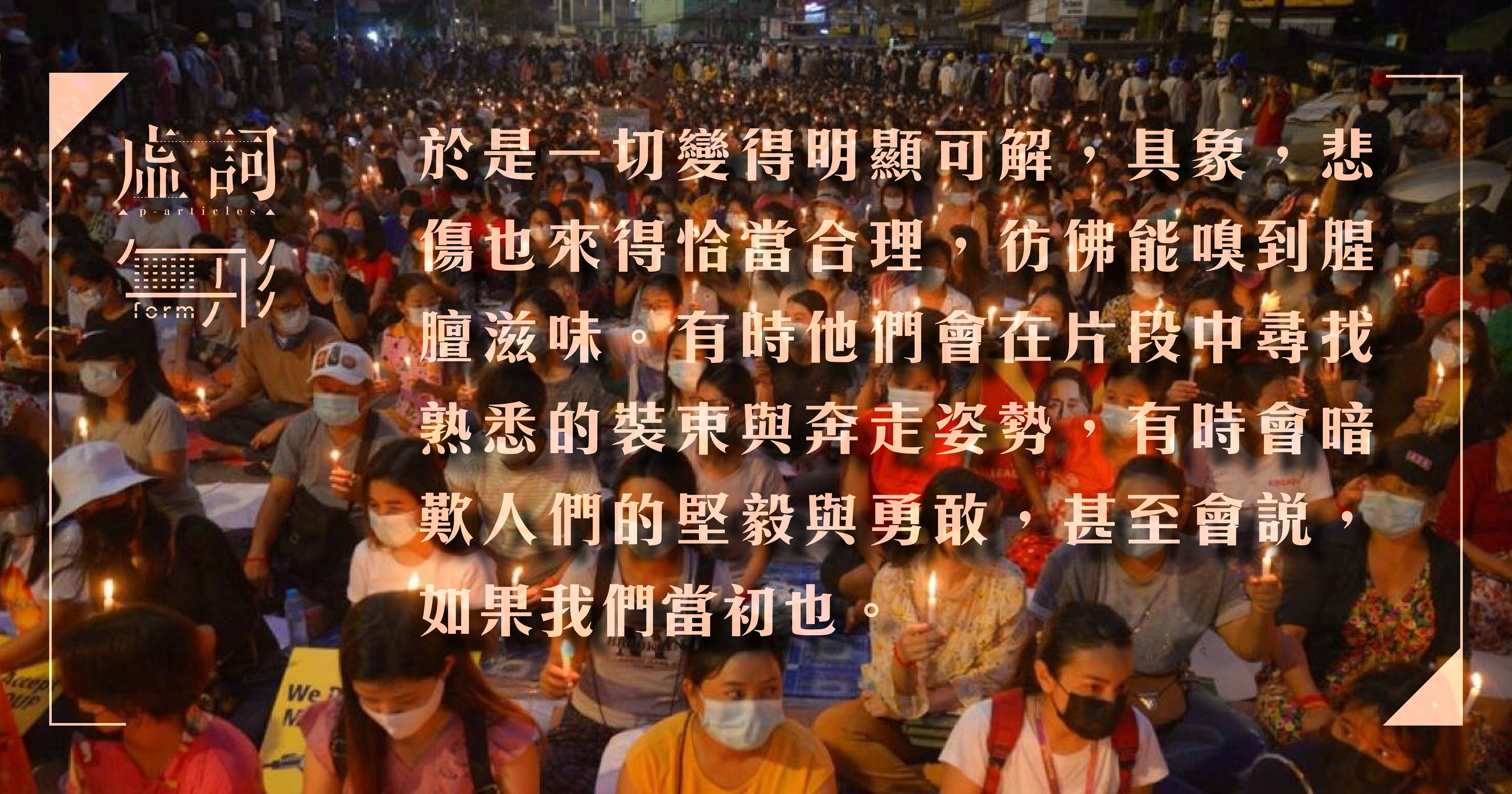

緬甸爆發政變,引起全國民眾上街示威及軍方血腥鎮壓。身處香港的我們,不免有著物傷其類之感,今期《無形》就以「致死難與抗爭,緬甸」為題,熒惑寫下悼詩〈無題——寫在Khet Thi死後〉,為緬甸而寫,也寫香港。

【虛詞・致死難與抗爭,緬甸】詩三首:王治澤 X R. L X 蘇家立

詩歌 | by 王治澤、R. L、蘇家立 | 2021-06-18

在緬甸這個掙扎的時節,歐威爾的小說不只是小說,仰光的和平還在血腥裡。三月。四月。五月。六月。七月,輪迴的法輪重新轉動起來。身在台灣的三位作者王治澤、R. L、蘇家立,以詩哀嘆、許願、祝福。

緬甸詩人抗爭遇害 生前獄中書簡:「倘若流氓無法管治,要政府來做甚麼?」 香港詩人寫詩紀念

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-03-11

緬甸的公民抗命行動持續進行,當地軍警的鎮壓亦愈趨強硬。在蒙育瓦被槍擊身亡的詩人作家祈宅榮,生前曾因撰寫批判政府的詩作,以及參與學生運動而被捕,言肇生將其獄中詩作翻譯成中文,本地詩人淮遠、熒惑、廖偉棠亦寫詩悼念。

【無形・有人喜歡黃】另類抗爭——黃色經濟圈

其他 | by 貳叄書房 | 2021-09-27

與其說抗爭者杯葛藍店,我更相信這是自由市場會發生的常事,一間公司滿足不到大眾的期望,消費者自然拒絕在該店消費,就如TVB沒有根據事實報導新聞,自然在自由市場的機制下沒落。

【2019.回顧】2019香港文化大事回顧(下):抗爭以外,我們該如何守住本地文化?

2019.回顧 | by 虛詞編輯部 | 2020-01-24

上回「2019香港文化大事回顧」,提到送中惡法如何危及創作自由;而從六月的反修例風波爆發以來,文化界除了面對極權的各種打壓,也要抵受逆權運動衍生的後續影響,例如文藝活動延期或取消、文化人及學子的逃亡潮,都對孕育本地文化藝術帶來傷害。反送中運動固然牽動人心,但文學界關注的年度大事,還包括「香港中文文學雙年獎」風波,新詩組的爭議賽果更惹起文壇熱議,梁文道辭筆引發的社會討論,同樣值得關注。另外,「三中商」書倉送中與出版業的困境,以及人工智能如何誘發寫作媒介想像的討論,都是2019年抗爭以外值得留意的文化大事。

土丘:藏於香港的隱世美學空間

字在食 | by 張欣怡 | 2019-09-19

就像反送中運動前並沒有多少人知道催淚彈的處理方法,到達「土丘」之前,你很難想像在香港仍有一群人用最謙卑的態度跟這片土地相處。

抗爭者書單:公民抗爭與蒙面時代

其他 | by 虛詞編輯部 | 2019-06-30

要問今次反送中抗爭裡最深入人心的一句話是甚麼?想必十個有九個會脫口而出:「不分化,不割蓆,不篤灰」。社會運動找到了「無大台」的新路向,也全賴參與者們即時而清晰地找到屬於自己的位置——無論是衝擊、後援還是唱聖經、整文宣,目標明確,各司其職。唯當局忽視民意,抗爭仍在繼續,「虛詞」為此整理了一張抗爭者書單,涵蓋抗爭中攻守一體兩面——每一主題都有兩本推薦書,一本是蒙面者衝擊指南,一本是給和理非公民的抗爭讀物,但願能給前線、後線、網線上的你,提供些許「精神彈藥」。

徒然集.第二卷:置身冰河年代如此漫長的荒廢

詩歌 | by 浪子 | 2019-06-29

詩人浪子近作組成的〈徒然集〉數篇,由事件而生,從布拉格之春五十年到人權捍衛者甄江華案、再到自己被解除取保候審的經驗,每一行詩都滲出著國家機器的荒誕。

【虛詞.逃】螞蟻在大象身上爬過

散文 | by 洪詩韵 | 2021-12-09

自從戴卓爾夫人摔了一跤,然後一夜間獅子和獨角獸變成了一朵本土的白花,紅色成了香港的大背景。這面區旗是紅色的,這次又是用哪裡的鮮血提醒香港人怎樣的歷史?是雨傘運動,還是6.12暴動,不,我弄錯了歷史。

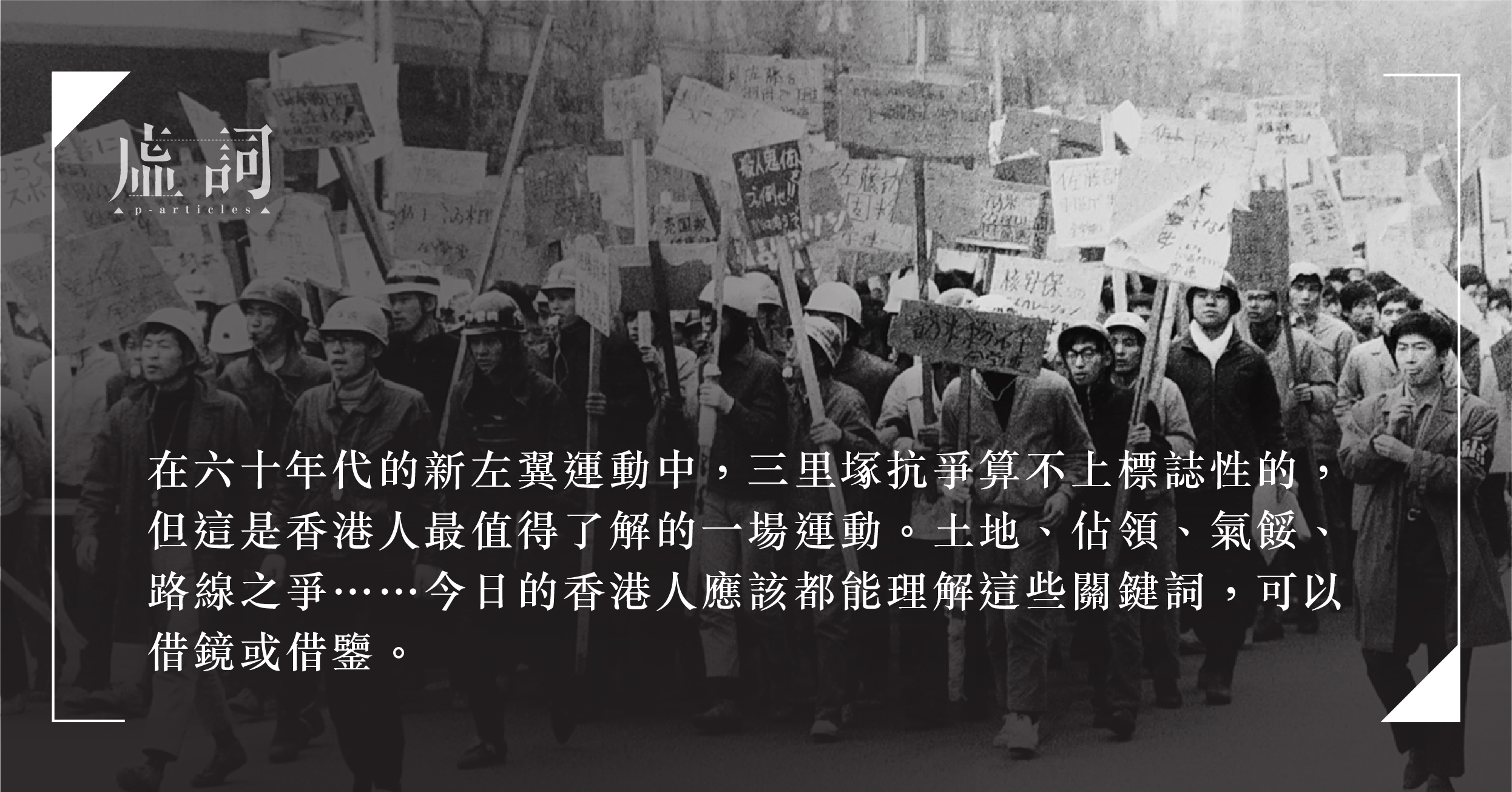

「彌賽亞力量」爆發──評《三里塚:伊卡洛斯的殞落》

影評 | by MAD House | 2019-05-15

香港進入抗爭年代,日本六十年代末的三里塚抗爭與香港的守護菜園村運動相似,於是小川紳介由1968年至1977年期間紀錄三里塚抗爭的七部電影開始走進香港人的視角;大津幸四郎、代島治彥在2014年導演《抵抗的代價:活在三里塚》在抗爭五十年後重訪參與者,就是要探索歷史的現代進行式;到2017年,代島治彥再導演《三里塚:伊卡洛斯的殞落》,在這探索之上再走前一步。

【現身說法】踏上這無盡旅途:居港權抗爭廿年

現身說法 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-05

還記得談雅然嗎?2001年7月20日,這位生於大陸而遭遺棄、最後被港人領養的孩子,得到終審法院一紙敗訴,面臨遭遣返內地、與家人分離的絕望處境。當時談雅然不僅面對入境處的遣返警告,更受媒體與公眾輿論的猛烈追擊,連自己是養女的事實,她都是從《明報》記者口中才得知的。成年人尚且未必能承受這樣的壓力,何況當年談雅然只是個十二三歲的中學少女,箇中滋味是難以想象。