SEARCH RESULTS FOR "學生"

【新書】鍾玲玲《我的燦爛/我不燦爛》書摘〈蹉跎歲月〉、〈情調〉、〈吃的儀式〉

書序 | by 鍾玲玲 | 2026-01-12

香港文學生活館於12月重磅出版了香港作家鍾玲玲《我的燦爛/我不燦爛》,為她絕版詩、文集《我的燦爛》(1979)及《我不燦爛》(1988)之復刻。虛詞編輯部精選了〈蹉跎歲月〉、〈情調〉、〈吃的儀式〉三篇文章,在此讓讀者先賭為快。《蹉跎歲月》描繪友情在平淡與苦痛間的疏離與親近,反思無驚無喜歲月的虛空;《情調》從浪漫青年到務實母親的轉變,強調情調的消逝與現實的堅韌。《吃的儀式》則以主婦視角,呈現烹飪的瑣碎與莊嚴,視每餐為對生命的告別儀式。

【新書】鍾玲玲《我的燦爛/我不燦爛》代序——筆談:「這是一個關於語言的事實,並非世界的事實」

書序 | by 鍾玲玲, 鄧小樺 | 2026-01-05

香港作家鍾玲玲在1979年及1988年分別出版了詩、文集《我的燦爛》及《我不燦爛》。本此香港文學生活館推出《我的燦爛/我不燦爛》復刻版,並經過作者重新修訂,且以編者鄧小樺與鍾玲玲筆談為代序。在代序中,鍾玲玲先回溯兩書書名之緣起,並指出寫作並無預設準備,乃隨生活需求而生,散文往往捕捉即時體驗與回憶的重演。她視「思念」為語言的事實,而非客觀世界的事實,透過書寫方能確認與虛構;回憶則是身心合一的當下重複,融合精神與身體層面,無需區分「今不如昔」的感慨,僅在茫然中應對。

詩三首:〈成人〉、〈慧嬰〉、〈城市的早晨〉

詩歌 | by 潘國亨, 徐竟勛, Kelly | 2025-12-19

讀詩三首。潘國亨傳來〈成人〉一詩,描繪從學生時代到成年階段的幻滅,批判社會壓力與理想破碎,透過中學回憶顯青春純真與現實刺痛的對比;徐竟勛的〈慧嬰〉以妊娠為隱喻,以早熟胎兒的陰謀諷刺生命本質的荒謬與原始競爭;Kelly 在〈城市的早晨〉中,以詩句捕捉都市早晨的活力,同時隱含著對時間流逝與青春消逝的感慨。

【新書】葉建源《教育就是希望》自序、書摘〈玫瑰崗〉、〈辦教育要有情有義〉

書序 | by 葉建源 | 2025-12-02

前立法會教育界議員、資深教育工作者葉建源推出新作《教育就是希望》,結集其四年來在的《明報.教育心語》專欄撰文精選,從教育政策到社會現象給教師、家長和學生的由衷建言。在序中,他強調儘管環境艱難,教育的核心仍是將最好的愛與希望留給下一代。是次虛詞編輯部精選了〈玫瑰崗〉與〈辦教育要有情有義〉兩篇文章,前篇批評某中學倉促停辦、學生被迫轉校,揭示辦學缺乏情義;後篇則強調辦教育必須有情有義,校長、校董以至辦學團體,一切決策均應將學生利益放在首位。

【教育侏羅紀】風膠

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-11-24

佘潁欣傳來散文,書寫近年來香港颱風頻繁來襲,既膽小畏懼其破壞力,又享受著颱風天把世界按下暫停鍵的時刻,令佘潁欣憶起學生時代對停課的賭博式期待,以及長大後看到補習學生因預期颱風而興奮的模樣。對颱風感到恐懼卻迷戀颱風的矛盾,佘潁欣繼而自嘲是只是一位只想待在家中觀雨、不合格的「風膠」。

【教育侏羅紀】白鴿

教育侏羅紀 | by 王思皓 | 2025-10-28

中大中文系主辦的「文學中大」徵文比賽早前已公布獲獎名單,王思皓憑藉〈白鴿〉一文奪得公開組金獎。〈白鴿〉書寫香港出生率低迷下,一所掙扎求存的學校迎來了第51名中一新生俊熙,暫時解除了「縮班」危機。俊熙活潑勤奮,卻因母親持雙程證需定期返回內地續證,需帶同他一起導致頻繁缺課。「我」在家訪時發現他們在貧窮與身份限制下的無助與掙扎。

七日失戀療程

小說 | by 水 | 2025-10-24

浸大「華語作家創作坊」的學生大使水,在交流活動後傳來一篇小說,書寫林小羽為刪除男友陳默的痛苦記憶,來到一家神秘機構。七日期限將至,她決心告別過去,卻在「刪除」過程中墜入更深的痛苦輪迴,被迫重溫背叛、冷暴力與傷害的瞬間。當她醒來,感覺重獲新生,以為已徹底解脫時,卻不知道她撕心裂肺的痛苦經歷,竟被轉化為點亮城市的「心碎能源」。

【教育侏羅紀】補習的螞蟻和孔子(擬淮遠兩則)

教育侏羅紀 | by 謝榮澤, Gallant | 2025-10-07

繼早前《樺加沙日記(擬淮遠三則)》後,「淮遠《懶鬼出門》閱讀寫作班」導師鄧小樺再次從學員功課中選出兩篇以補習為主題的作品。謝榮澤的〈孔子〉書寫學生阿木缺乏寫作例子,卻能將孔子描繪成一位會用「物理」講道理的壯漢,其豐富的想像力謝榮澤莞爾;Gallant的〈螞蟻〉講述總盼望下課的女孩小翠,在最後一堂課的依依不捨,繼而令「我」重新思考師生之間那份深刻又細微的溫暖連結。

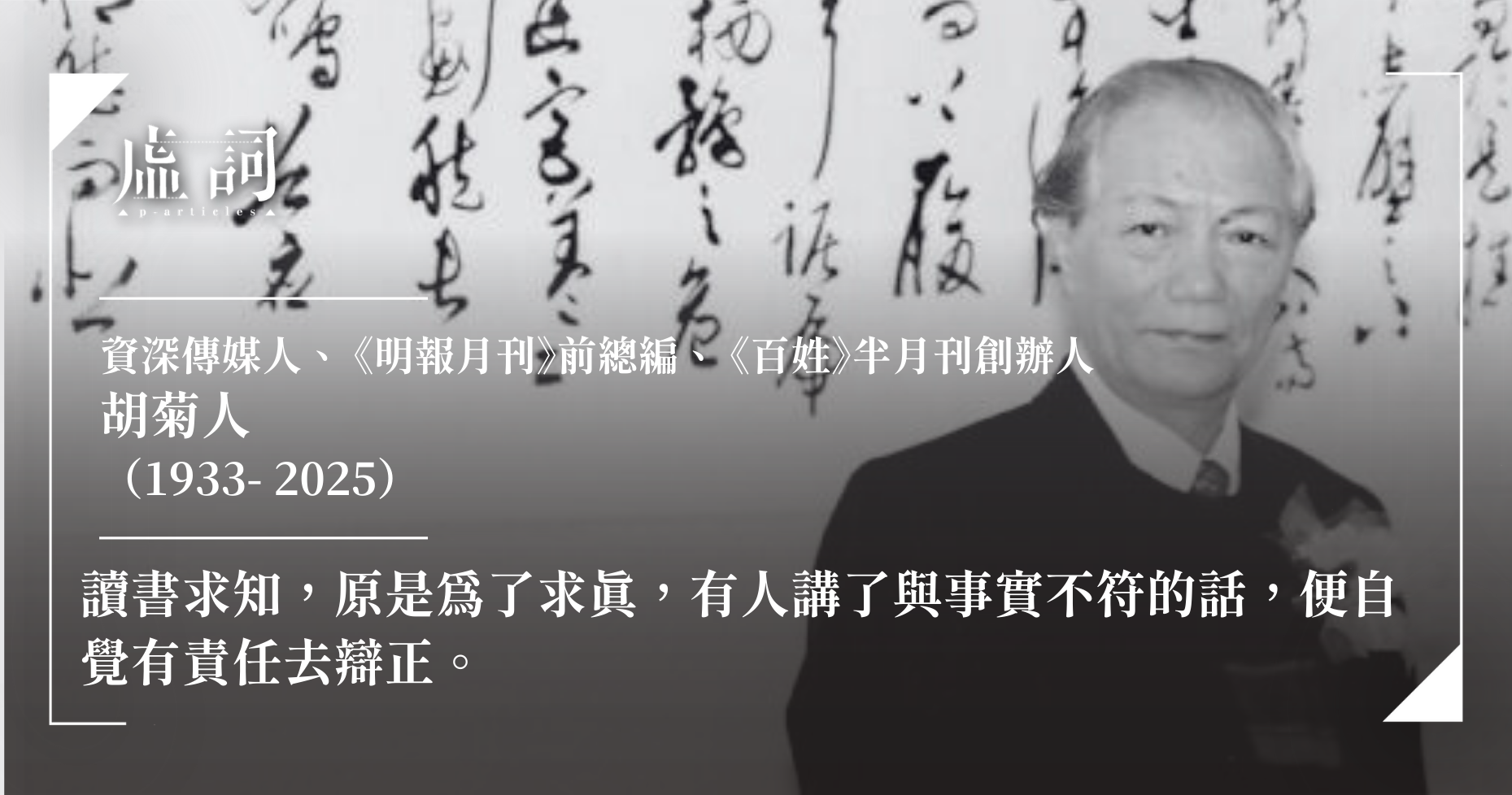

資深傳媒人、《明報月刊》前總編、《百姓》半月刊創辦人胡菊人逝世,享年92歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-11

資深傳媒人、《明報月刊》前總編、《百姓》半月刊創辦人胡菊人,於9月3日離世,享年92歲。在家屬訃告中表示,胡菊人在加拿大溫哥華列治文醫院睡夢中安詳離世,家屬意願不公開舉殯,安葬禮已於本拿比海景墓園舉行。他曾先後擔任多份重要刊物的職務,包括《大學生活》社長兼主編、《中國學生周報》社長,以及美國新聞處《今日世界》叢書部編輯。1967年,胡菊人應《明報》創辦人查良鏞(金庸)邀請,擔任《明報月刊》總編輯一職長達13年。胡菊人逝世消息傳出後,知名作家沈西城在社交媒體發文悼念,表示:「我的伯樂,尊敬的胡菊人先生去世了,痛哀!」前立法會議員毛孟靜稱胡菊人為貴人,是「香港最具真正文人氣質的知識分子」,並表示他對自己的鼓勵與提攜意義重大。

空心水塔

散文 | by 李文靜 | 2025-08-09

李文靜傳來散文,書寫自己在中大就讀時的生活,以水塔為秘密基地,在夜深人靜之時將內心的秘密與之傾吐,規律的宿舍作息時間與夜行者的「我」形成鮮明對比,彷彿自己與大學生活有所割裂,唯有那指明方向的水塔是內心的唯一清幽處。

【新書】余震宇《白布香江——那些父祖輩的故事》陳浩基推薦序、後記

書序 | by 余震宇, 陳浩基 | 2025-07-24

「香港舊照片」版主余震宇首次推出小說《白布香江——那些父祖輩的故事》,以敘事者的爺爺視角和經歷,去看四十年代至六十年代的動盪香港。陳浩基在推薦序中認為《白》借平凡小人物的經歷,描繪社會百態,類似《阿甘正傳》般側寫時代變遷,透過小說提醒讀者直面過去的顛沛與篳路藍縷,以史為鑑反思當下。余震宇在後記指出,書中以「白」貫穿全文,既象徵遺物與人物,也是時代的象徵。他表示故事中的爺爺、爸爸,是一條虛構的故事線,並配以多位歷史人物及香港重要時刻,以營造虛實交錯的效果。

【新書】雷競璇《窮風流》前言、代序

書序 | by 雷競璇 | 2025-07-21

作家雷競璇《窮風流》復刻版重磅推出。這此再版雷競璇特意撰寫前言,表示是此收錄了亡妻影評人黃愛玲早期在法國時寫下的文字,或者和法國時的生活有關的未曾結集中文作品及珍貴舊照,雷競璇認為也許這些作品寫得沒有後來的成熟,卻有另有一種意義,反映出她的法國歲月。而在代序中,雷競璇書寫了他與家人及朋友在法國波爾多展開的旅程。兩戶窮留學生家庭,駕著簡陋的二馬力老爺車,以有限資源,體驗法國的度假文化,感受「窮風流」的樂天精神。

放榜的那些事

散文 | by 無鋒 | 2025-07-16

DSE今日放榜,剛放榜的無鋒傳來散文,回顧自己為DSE奮鬥的片段,將其比喻成追尋水中央的伊人,無盡付出卻換來遺憾的過程:犧牲睡眠、飲食,只為靠近理想,卻最終觸及秋水的冰涼。話雖如此,無鋒憶起中史老師教的司馬遷《報任安書》中的聖賢發憤之例,明白此刻並非人生終點,反倒是創作與重生的開端,從失望中反思自我、設定新目標,這才是超越99.9%同儕的真諦。

2025書展活動推薦 獨立出版另起爐灶

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-16

第三十五屆香港書展將於周三(7月16日)在灣仔會展開幕,每年都是香港出版界的盛事,大量香港、大陸、台灣讀者都可能趁此機會購書、參與活動。但今年,中小型出版社較去年更難覓蹤跡,不但部分獨立出版商被拒參展,而幾家文學出版社如香港文學生活館、水煮魚文化出版、大頭菜文藝月刊等也不到書展擺攤。考慮讀者福祉,本文將羅列今年書展的重點文化活動,以及書展外的書商展銷及展覽,希望讀者主動出擊,成就我城更豐盛的文化圖景。

【畢業詩輯】願你日後像深夜中的水獺,獨自蹚過黑暗的這趟渾水

詩歌 | by 王兆基, 譚嘉琪 | 2025-06-18

六月的青春如烈陽般躍動,學生與同窗嬉鬧的日常如歌,老師傾心傳授的點滴如雨,皆因畢業而悄然落幕。這一刻,標誌著無憂歲月的終章。王兆基與譚嘉琪以詩為聲,執筆寄情,祝願每一位畢業生在冷峻無情的世途上,仍能緊握希望之光,勇敢追逐心中的理想。

惡毒、真實、密教:關於辛波絲卡與文學通訊

書評 | by 雨曦 | 2025-06-11

雨曦讀畢《辛波絲卡談寫作》,指出辛波絲卡在這本書以幽默犀利的筆鋒,戳破創作者的自我陶醉與抄襲迷霧,並以「脆弱的植物」或「餐廳菜單」等生動比喻,回應年輕作者的迷惘。從《辛》中可看到辛波絲卡對文學本質的深刻洞察,用幽默與智慧解構創作困境,強調天賦與耐心並重,並鼓勵創作者以謙遜和自我批判的態度,擁抱生活的真實面貌,創作出有血有肉的作品。

等待莎莉

散文 | by 黎喜 | 2025-05-31

黎喜很喜歡無印良品,總覺得它很簡潔,當中無印良品的背景音樂深深吸引了黎喜的注意,一查之下發現那名為《Down by the Salley Gardens》的歌,並因此認識了莎莉。兩人在校園寫作課彼此鼓勵,分享音樂與人生觀,萌生微妙情愫。黎喜面對莎莉的心意選擇了沉默,成為朋友口中的「白痴仔」。

【教育侏羅紀】Last Day

教育侏羅紀 | by 無鋒 | 2025-05-26

無鋒傳來散文。「我」最近與將赴美留學的朋友臨別吃飯時,因他說了「你所經歷的事,遇到的人,不論是好是壞,那都是構成你生命的一部份」一句老土金句,使「我」憶起中學最後一日校園燈光逐漸熄滅、同學們縱聲高歌、拍照留念、淚水與歡笑交織的場景。「我」反思這句「老土卻真切」的金句,體悟到生命中的每個相遇與經歷,才塑造了今日的自己,在感傷中感受到一絲溫暖與釋然。

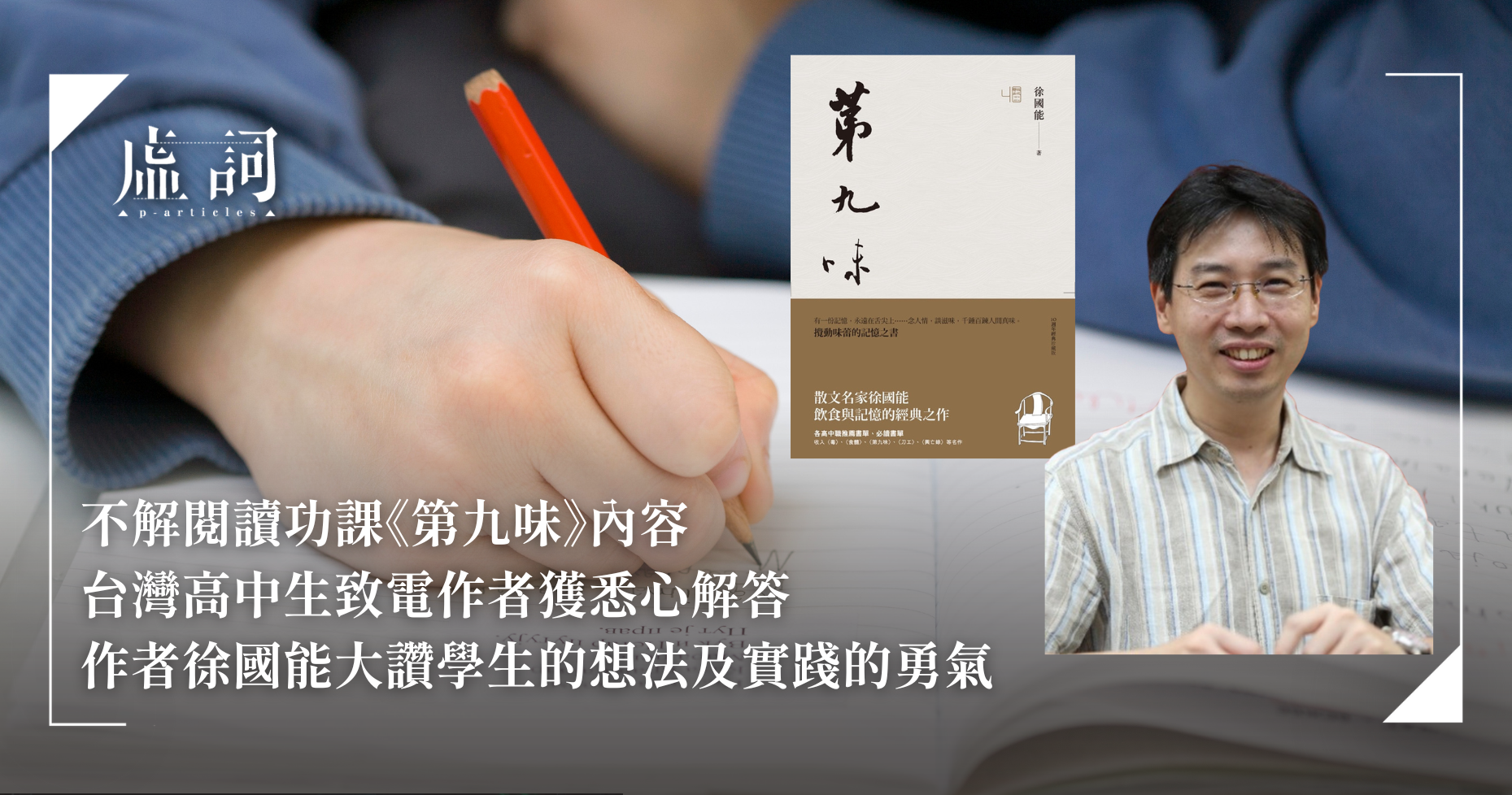

不解閱讀功課《第九味》內容 台灣高中生致電作者獲悉心解答 作者徐國能大讚學生的想法及實踐的勇氣

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-18

不懂中文閱讀功課,問作者本人亦是另一種選擇?台灣高中生讀到散文集《第九味》後,因不懂得回答問題便突發奇想,上網搜尋作者徐國能的聯繫方式,竟意外獲作者接通,並詳細解釋文章。徐國能隨後表示,年輕人能夠這樣做讓他大吃一驚,亦服他們的想法,跟實踐的勇氣。不少網民得悉後都紛紛表示這樣的模式才是真正的學習,促使學生更願意主動鑽研文學,令學習不再枯燥乏味。

美精英大學生「不懂閱讀」 娛樂至死將成為現代文明的歸宿?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-13

據美國《大西洋月刊》報道,美國哥倫比亞大學的達梅斯教授表示,大部分大學生未有閱讀習慣,甚至有學生向他表示從未完整讀過一本書,他對此感到相當驚訝。在他們的公立高中,學生從未被要求完整閱讀一本書,只需閱讀摘錄、詩歌和新聞文章。達梅斯認為不是他們不想讀書,而是他們不知道如何閱讀,中學已經不再要求他們具備閱讀能力。根據第五十三屆日本全國大學生活協同組合連合會所做的學生生活實態調查顯示,一天讀書時間為「零」的大學生占比全部大學生的53.1%。根據2015年微軟發表的報告,現代人的注意力持續的強度(能夠專注在一件事情上的時間)只有八秒,相比起2000年則為十二秒,下降三成有多。尼爾波茲曼的《娛樂至死》早在上世紀八十年代就已經指出媒介對生活的重構。紙本閱讀之所以重要,在於其賦予我們線性、深度的思考以及理性、有論證的辯論能力。回到當下語境,當人們沉醉在媒介技術帶來的生活狂歡時,技術也逐漸統治人思想、行為、思維與生活方式、乃至於意識形態。一如波茲曼所言,「如果我們能夠意識到,我們創造的每一種工具都蘊涵著超越其自身的意義,那麼理解這些隱喻就會容易多了。」理解自己所用的工具,則不落入被工具奴役而不自知的處境之中。

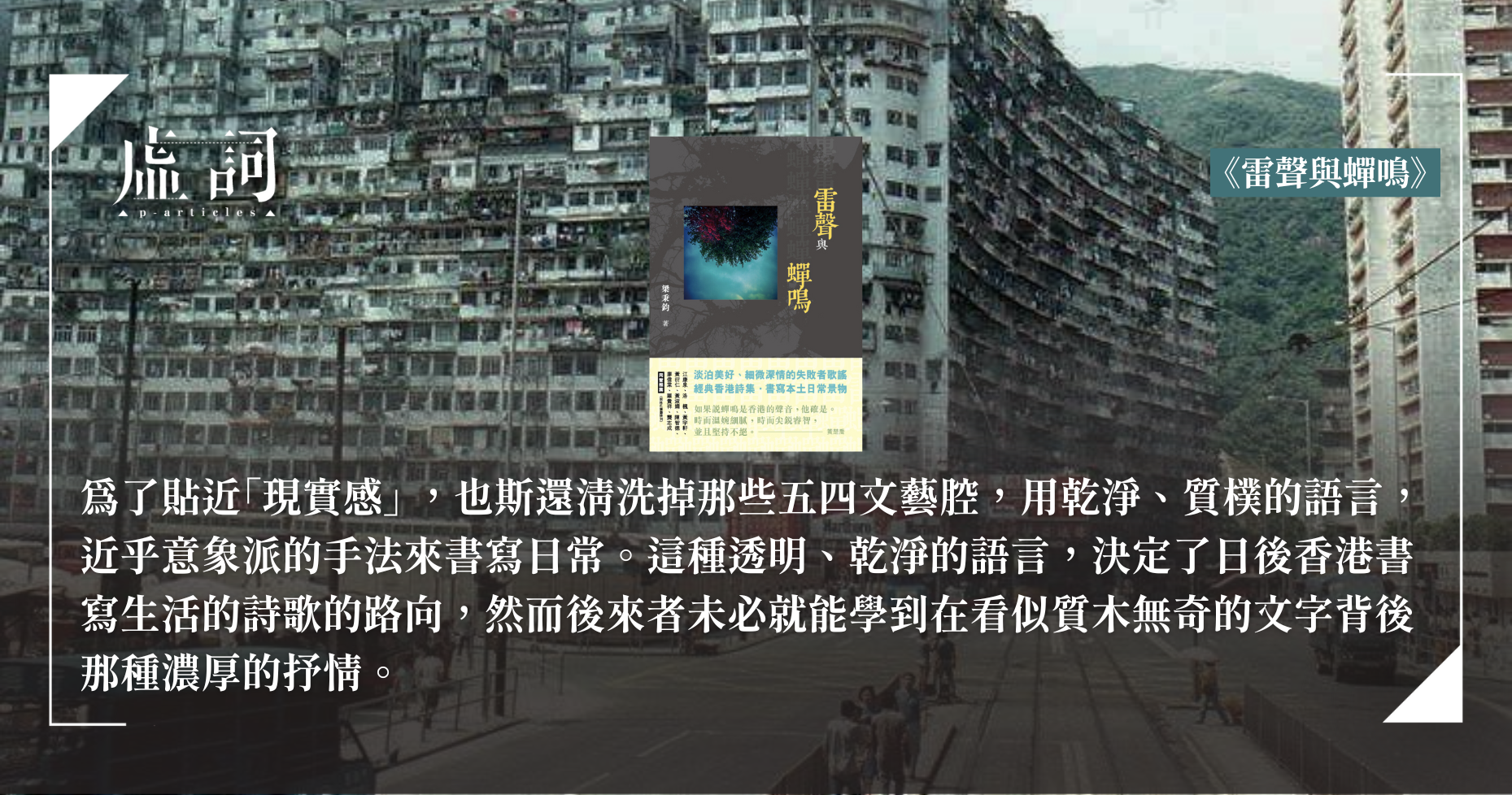

從日常透出現實感,抗現代主義的感冒——評《雷聲與蟬鳴》

書評 | by 序言書室 | 2024-08-25

最近,香港文學生活館重印了梁秉鈞的《雷聲與蟬鳴》,距離上次文化工房的復刻本,已差不多15個年頭了,序言書室有見文學館版的封面比之前的色彩更斑斕,而且15年以來很多人不曾買到舊版《雷聲與蟬鳴》,銷情一般倒是令他詫異,所以撰文淺談一下。序言從五十年代的台灣現代詩運動說起,觀其脈絡,余光中的新古典主義影響一代香港詩人。然而,也斯回歸日常生活的風格,作為對現代主義、超現實主義的陌生化,或新古典的鄉土或家國題材的抗拒,其態度令序言想起英國政治思想家以撒・柏林的「現實感」。

港台文化界震驚 !中大中文系出版學生文集未獲作者授權 學生作品版權不屬於學生本人?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-06

著有《日常運動》、《樹的憂鬱》的本地作家梁莉姿,於上月29日在社交平台發帖,表示香港中文大學中文系於1月出版創作結集《吐露滋蘭》(第三輯),收錄數屆畢業生作品,但全書未曾獲任何作者授權,出版後亦無另行通知作者。梁莉姿曾去信該書主編,但不滿對方的官腔回應,於是連日在臉書出PO抨擊。事件引起軒然大波,包括港台作家及出版界均表示關注,並在帖文下留言及分享,引起連串討論持續發酵,亦已有報章及網媒報導,而中大中文系至今未有作出公開回應。以下整理事件發展脈絡,謹望引起對作者權益與文藝價值的討論,讓同類事件不再發生。

作家聯會籌建「香港文學館」鬧雙胞胎 「香港文學館有限公司」發聲明正視聽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-07-29

香港作家聯會會長潘耀明在書展舉行活動期間,表示「香港文學館」正式籌建並預告明年開幕,然而自從2013年開始,由一群香港作家、學者、文化人、藝術家、媒體人已組成「香港文學館有限公司」,本地文化界以至一般文藝愛好者熟知的「香港文學館」印象,均來自此。「香港文學館有限公司」日前發表聲明,以正視聽,強調「從未和香港作家聯會有過任何形式的合作」,認為「若有文學館建立之如此大事,確保業界持份者的知情權與參與度,屬應有之義」。

在美國寫作的「邊緣人」——哈金

散文 | by 楓柴 | 2022-03-14

每位到外國的創作人,在當地都是「邊緣人」,哈金認為「邊緣」有兩個意思,一是指別人把你從主流邊緣化,二是指自己無法融入或不願融入主流,而主流中心則是指當地傳統和保守的文化。作為一個當地的外來者,難免會有文化差異,甚至抵觸。所寫出的作品也難以讓當地讀者引起共鳴,從而創作人的道路也變得崎嶇。

【教育侏羅紀】中學生看甚麼書?從校本評核說起(翻譯文學篇)

教育侏羅紀 | by 陳志堅 | 2021-08-03

說中學生不好閱讀,大概不是新鮮事,但不少語文老師以為要讓中學生提高閱讀興趣,必先閱讀貼近中學生的校園書寫、直白式故事或具備明確價值觀的作品,至於經典,就留待對文學有特殊愛好的學生來讀吧。陳志堅覺得這顯然是種剝削,反而局限了中學生的閱讀視野和眼界。

【教育侏羅紀】絕對的對與錯——權威主義在課室中

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-07-06

身為老師,若將權威主義貫徹在課室中,長遠來說,弊大於利。由於老師習慣了在課室當「一言堂」,無意中會散發出「唯我獨尊」的氣勢,將自己放在一個「絕對權威」的位置上,忘記了課堂也屬於學生,他們也有發言和參與決定的權利。所以,課室中多一些「民主」,少一些「權威」吧!老師的角色應當是適當地介入及協調,而非仲裁者。因為「對與錯」的概念萌生於孩子的心中,而非老師的口中。

【悼君比】愛是創作與生活的原動力

其他 | by 何紫薇 | 2020-03-13

君比常說:「愛是我創作與生活的原動力。」與君比相識多時的何紫薇,對她那溫柔和善的個性依舊難忘。擅長以真人真事改編的君比,採訪對象無分好壞,卻總讓年輕人暢所欲言,盡吐心事。這種親和的魅力,觸動每顆青春的心靈,但信君比這份愛的感染力,將隨着作品永遠留在人間。

【教育侏羅紀・罷課】學生與學校,看得見的距離

教育侏羅紀 | by 豆昊 | 2021-12-09

今個暑假,全港市民不論黃藍都置身於反修例運動的漩渦裡。街頭的戰線以年輕面孔為主,不乏中學生。當整個香港都回不去了;「開學」卻像真理一樣在前頭。學校體制規律高壓,與拼死渴求自由的學生的身心狀態,明顯斷裂。我們該如何迎接這個斷裂呢?

【五四百年小輯】文人學生入獄:穿梭監獄與研究所,才是最高尚的生活

現象 | by 虛詞編輯部 | 2019-05-07

因傘運入罪而坐監的,不少是學生學者;而細數在五四前後入獄之學生學者,也著實不少。百年已過,兩者的待遇與命運相照,又有何異同?

【教育侏羅紀・師生關係】「 X!係咁㗎啦。」

教育侏羅紀 | by 陳諾笙 | 2018-12-11

作為漂流教師快十年,我流浪在各大專院校之間;每個學期服務的客仔皆不同,有考上第一志願學系的勝利組,也有僅達「毅進」水平的制度失敗者。我不敢說他們日後的前途如何,目下惟一可以總結的,是兩批學生都是同一種臉孔:懨懨欲睡、愛理不理,天下再大都沒勾起半點好奇,世情再屈機都沒燃起一點星火。