SEARCH RESULTS FOR "大學"

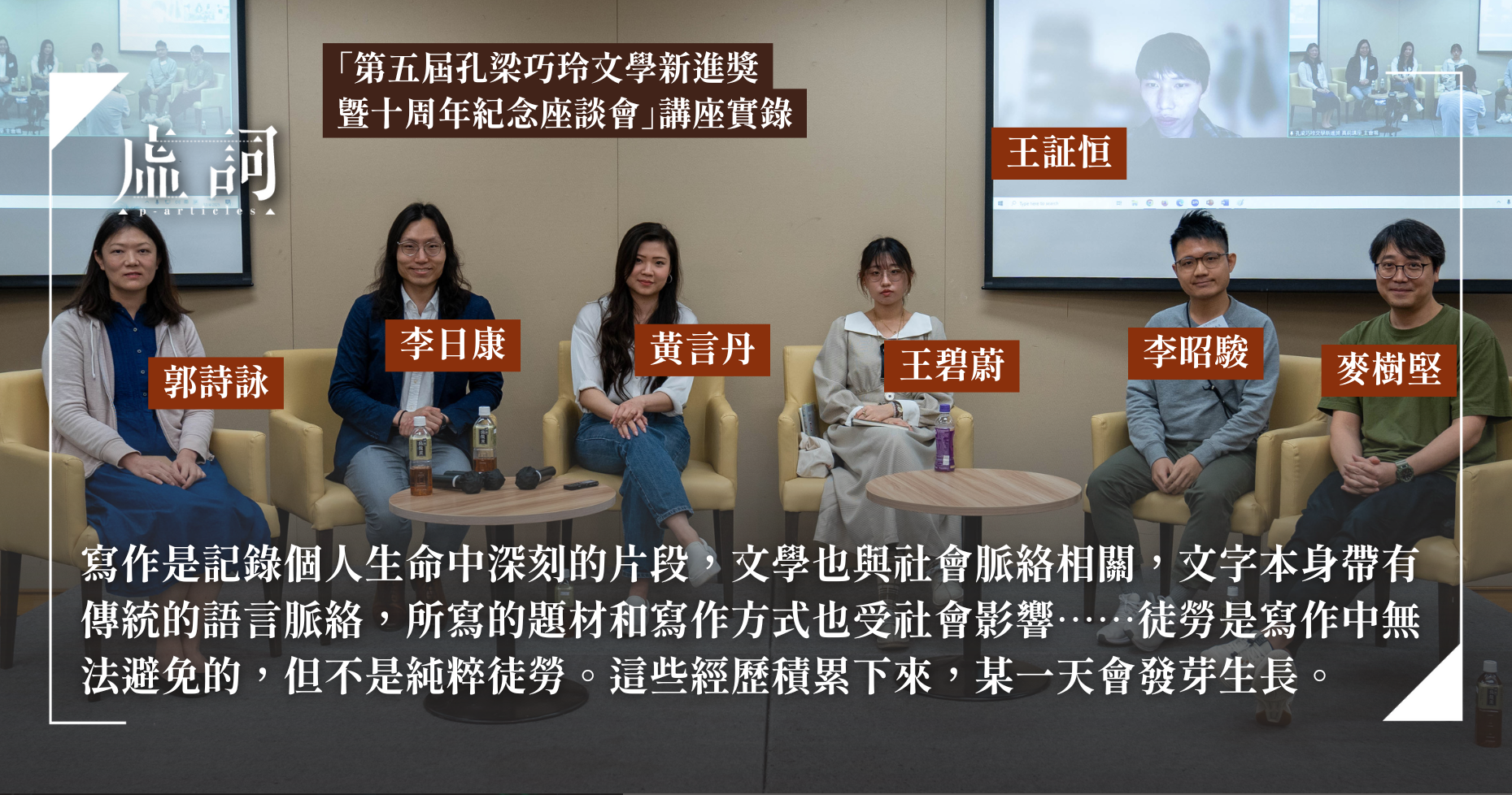

我所看見的未來—— 「第五屆孔梁巧玲文學新進獎暨十周年紀念座談會」講座實錄

報導 | by 廖穎欣 | 2025-06-25

由香港浸會大學——香港文學推廣平台主辦的第五屆「孔梁巧玲文學新進獎」適逢今屆為十周年,大會特以舉辦「我們所看見的未來」賽前紀念座談會,邀請歷屆得獎者,包括李昭駿、王証恒、王碧蔚、黃言丹,以及三位特邀嘉賓麥樹堅、李日康博士以及郭詩詠博士。會上得獎者大談寫作歷程展開,探索新時代下個人風格的追尋、環境變遷對創作的影響,以及文學的意義。作家分享了語言與空間的交互作用,如王碧蔚在日本尋找漢語鄉愁、王証恒在蘇格蘭書寫異鄉經驗。座談會亦觸及AI時代寫作的未來,與會者認為文學的核心在於人類的情感與生命痕跡,難以被科技取代。

等待莎莉

散文 | by 黎喜 | 2025-05-31

黎喜很喜歡無印良品,總覺得它很簡潔,當中無印良品的背景音樂深深吸引了黎喜的注意,一查之下發現那名為《Down by the Salley Gardens》的歌,並因此認識了莎莉。兩人在校園寫作課彼此鼓勵,分享音樂與人生觀,萌生微妙情愫。黎喜面對莎莉的心意選擇了沉默,成為朋友口中的「白痴仔」。

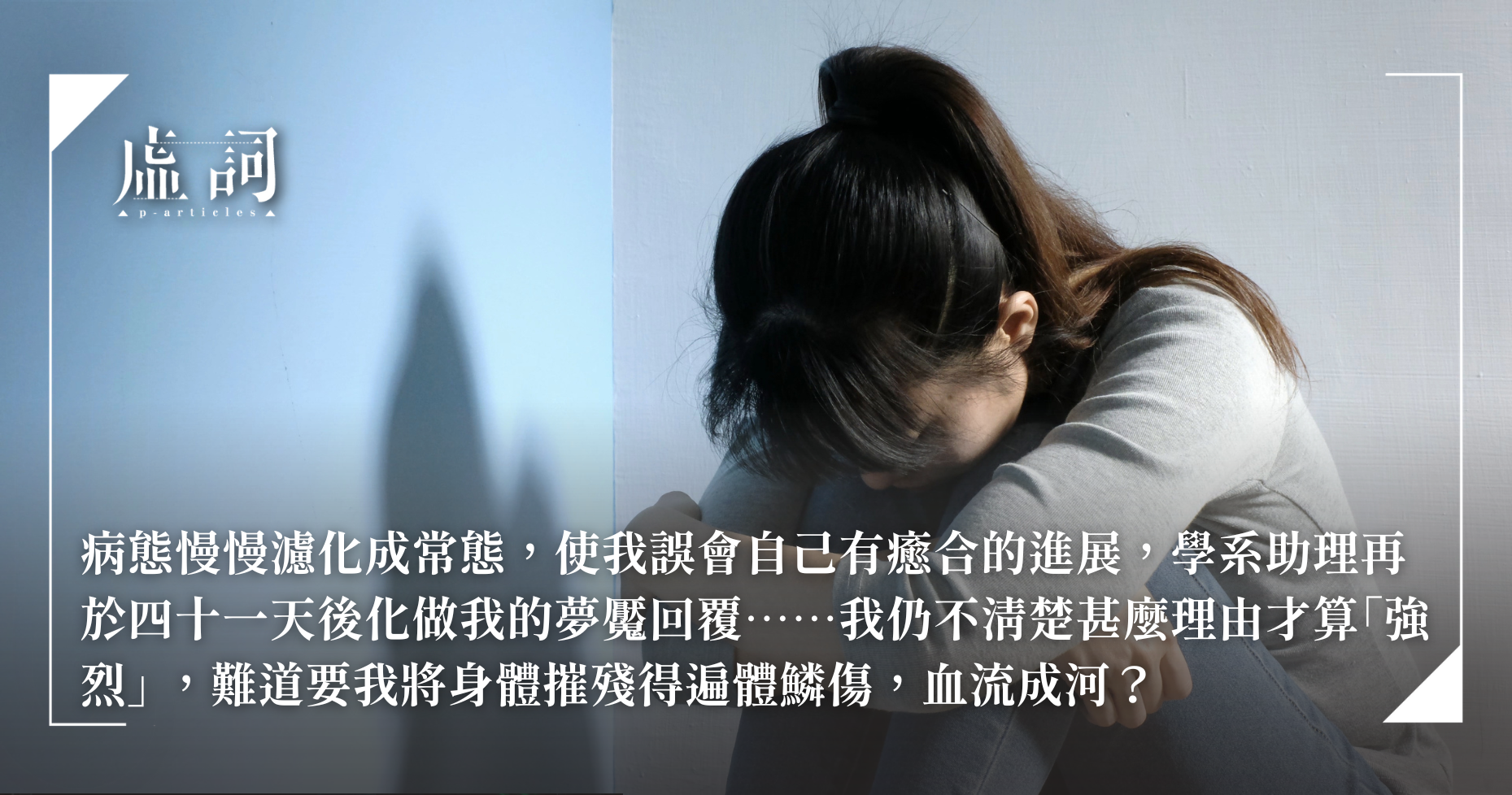

【教育侏羅紀】病

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-04-07

佘潁欣傳來以「病」為主題的散文,書寫她一年前決定轉科,但被學系助理阻攔,要求她提供「強烈理由」才能退修,如呈交醫療文件證明自己因病無法學習。佘潁欣對此感到不解,為何要證明自己「有病」,才算是一個「強烈」的退修理由。縱使她明白此程序是工作所需,但又有誰會理解她呢?

真正的文化盛事:宋以朗捐贈張愛玲、宋淇夫婦的手稿遺物予香港都會大學

其他 | by 馮睎乾 | 2025-03-04

宋以朗博士於2月中旬把張愛玲、宋淇夫婦的數千件手稿遺物捐予香港都會大學。馮睎乾認為宋淇夫婦的手稿價值不比張愛玲低,因手稿有著與張愛玲一整套的回信,方便研究者對讀。此外,捐贈物品更包括宋淇和錢鍾書的通信影印本及宋家的扭條花鐵餐桌,讓大眾能在書信中得悉錢鍾書口沒遮攔的真性情,且鐵餐桌滿載著眾文化名人的回憶,實屬珍貴,大眾得以一窺香港其文化交匯仍有無限可能的舊時代。

中大圖書館設立《黎海寧舞蹈典藏》 窺見「最厲害的華人編舞家」黎海寧的創作軌跡

其他 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-24

香港著名編舞家黎海寧與舞蹈藝術家周書毅共同編舞,透過細嚼北島多部詩作創作出《某些動作與陰影》舞蹈表演。台灣著名舞蹈家林懷民曾評價黎海寧是「最厲害的華人編舞家」,為記錄並保存她的創作軌跡,董顯亮博士決定於香港中文大學置立為黎海寧《黎海寧舞蹈典藏》(下稱《典藏》),旨在以數位檔案的形式收錄1980年代迄今黎海寧舞碼暨創作紀錄,公開予大眾使用,以了解她的創作生涯。

牛津大學出版社年度字「Brain rot」出自梭羅作品 反映低質網上內容界對大眾的影響

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-12-16

英國牛津大學出版社(Oxford University Press)月初公佈了2024年年度字,「Brain rot」從六個候選人中脫穎而出當選,中文可翻譯成「大腦腐蝕」,表達了對於人們過度觀看低品質線上內容的擔憂。

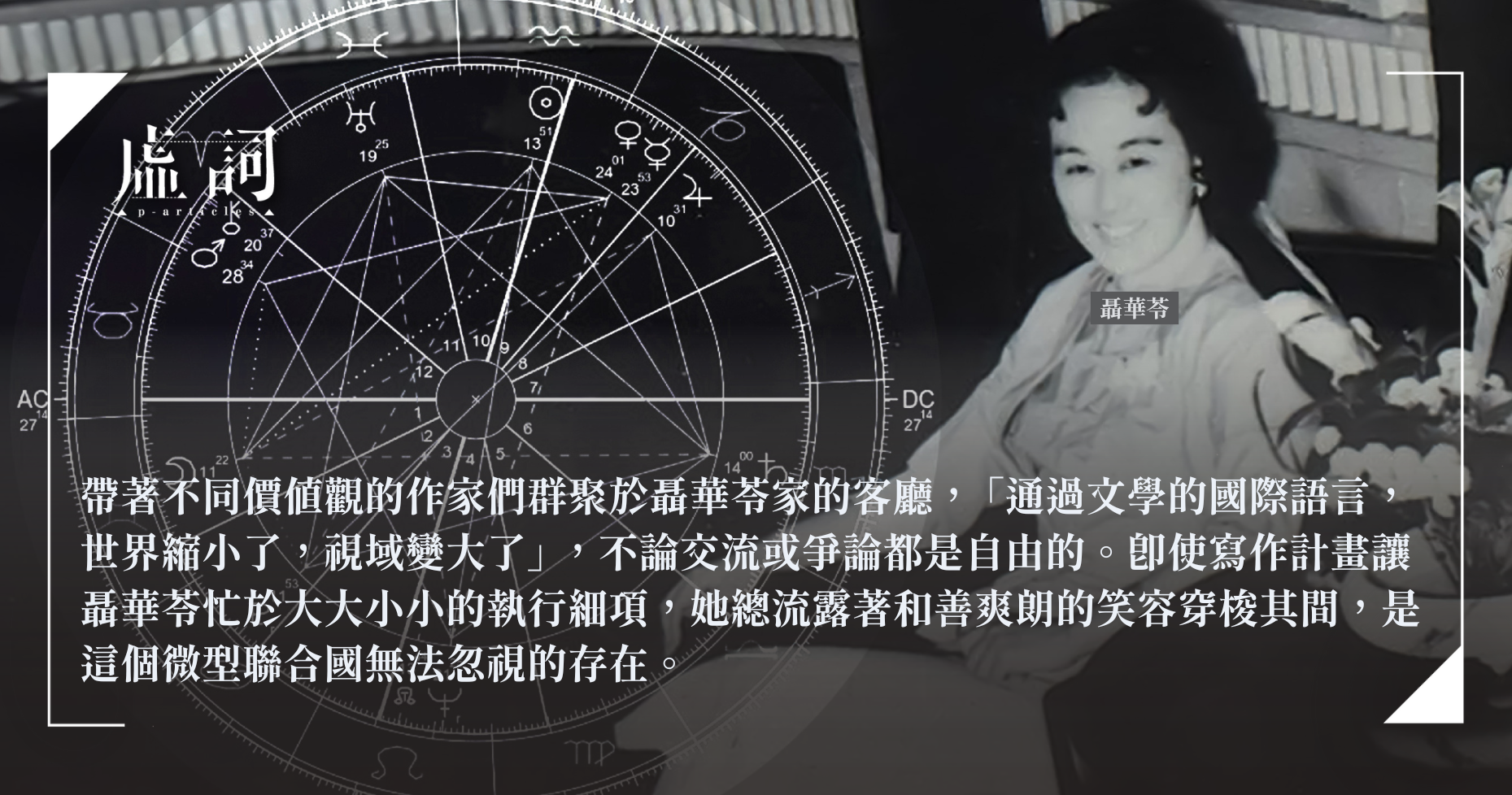

從星盤讀聶華苓.水瓶座》廣袤而繽紛的木星之舞 ft.《桑青與桃紅》

書評 | by 曾彥晏 | 2024-11-04

「我們各自是一個獨立的生命,而我們在一起和著一個旋律跳著不同的舞。」聶華苓1925年2月3日生於中國武漢,她的太陽星座落在水瓶,月亮星座則是雙子。太陽落在固定星座的水瓶,在追尋人生目標與意志展現上的作風獨樹一格,以一種友善卻疏離的姿態,堅定地關注自由的議題。變動星座的月亮雙子善變且敏銳,透過思想與訊息的傳遞分享,串聯人際網絡,飛舞於人群之間。聶華苓的代表作《桑青與桃紅》中綿密迂迴的雙聲疊音對應著聶華苓星盤中同落魔羯的水星與金星。無言以對的困頓命運、無所依歸的身分認同讓聶華苓蓄積了精彩的創作能量,對於自由的想望驅使她建構一個泯除國境的理想創作環境。

美精英大學生「不懂閱讀」 娛樂至死將成為現代文明的歸宿?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-13

據美國《大西洋月刊》報道,美國哥倫比亞大學的達梅斯教授表示,大部分大學生未有閱讀習慣,甚至有學生向他表示從未完整讀過一本書,他對此感到相當驚訝。在他們的公立高中,學生從未被要求完整閱讀一本書,只需閱讀摘錄、詩歌和新聞文章。達梅斯認為不是他們不想讀書,而是他們不知道如何閱讀,中學已經不再要求他們具備閱讀能力。根據第五十三屆日本全國大學生活協同組合連合會所做的學生生活實態調查顯示,一天讀書時間為「零」的大學生占比全部大學生的53.1%。根據2015年微軟發表的報告,現代人的注意力持續的強度(能夠專注在一件事情上的時間)只有八秒,相比起2000年則為十二秒,下降三成有多。尼爾波茲曼的《娛樂至死》早在上世紀八十年代就已經指出媒介對生活的重構。紙本閱讀之所以重要,在於其賦予我們線性、深度的思考以及理性、有論證的辯論能力。回到當下語境,當人們沉醉在媒介技術帶來的生活狂歡時,技術也逐漸統治人思想、行為、思維與生活方式、乃至於意識形態。一如波茲曼所言,「如果我們能夠意識到,我們創造的每一種工具都蘊涵著超越其自身的意義,那麼理解這些隱喻就會容易多了。」理解自己所用的工具,則不落入被工具奴役而不自知的處境之中。

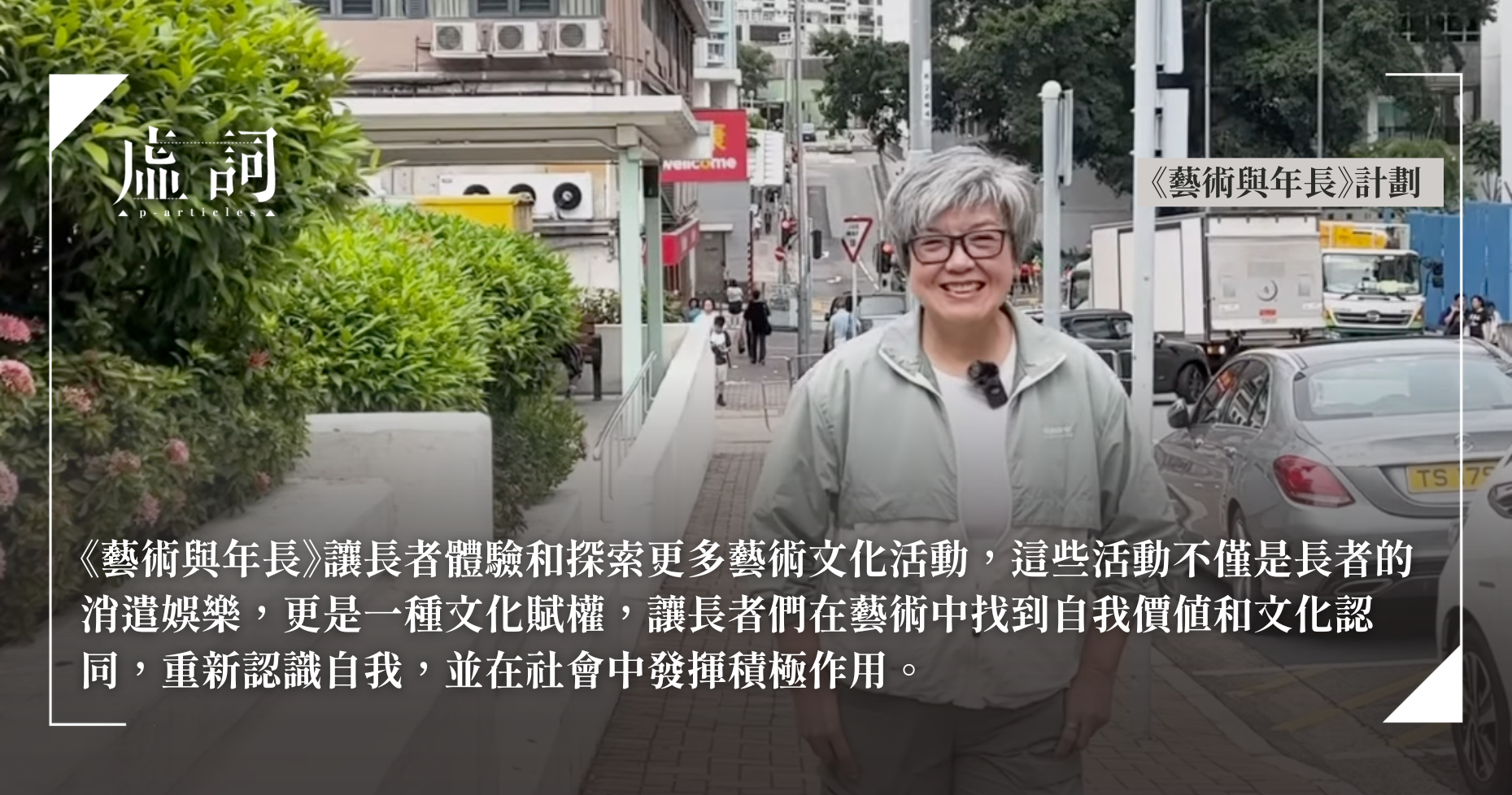

藝術無界限——長者藝術探索之旅

藝評 | by 譚偉峰 | 2024-08-15

隨著香港人口持續高齡化,未來長者人口將迅速增加。儘管政府和各社福機構提供醫療福利,但對長者精神文化生活的關注仍顯不足。譚偉峰介紹中大發起的《藝術與年長》計劃,當中以戲劇工作坊、紀錄片等藝術形式建立互助文化平台,豐富長者晚年生活,讓長者體驗和探索藝術。計畫核心為紀錄片《藝術老友「紀」》,以11部短片記錄長者在藝術中重拾活力和自信,並展現其獨特魅力,宣示「藝術無界限,能夠被各個年齡層的人所擁抱。 」

【香港城市大學般哥展覽館全新展覽】重組絲絲足跡——「絲織繁華:從中國到歐洲之路」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-28

香港城市大學般哥展覽館從今年4月起,舉行展覽「絲織繁華:從中國到歐洲之路」,讓觀眾深入絲綢的歷史,剖析絲綢如何在過往數世紀連結東西方,成為國際交流的媒介。

【教育侏羅紀】食,山城,隨想

教育侏羅紀 | by 鍾柏謙 | 2023-06-13

偶爾滿懷希望去嘗鮮也和期望不符,不知是否我的選擇出了問題。某大學遙遠角落之中,有間咖啡館糅合了簡約風格,少量的榻榻米卡座營造環境,明明如此雅緻,明明好評如潮,上桌的味增豚肉烏冬卻與環境格格不入。湯底肉末載浮載沉,豬肉片乾韌且帶餿味,分量只有一個中型碗,配上不菲的價格,可真貴精不貴多。你說是配著環境下飯吧,那裡跟酒樓一樣吵鬧,位置比拉麵店還狹小,煞風景得很。跟友人對了眼,一致認同「可一不可再」。

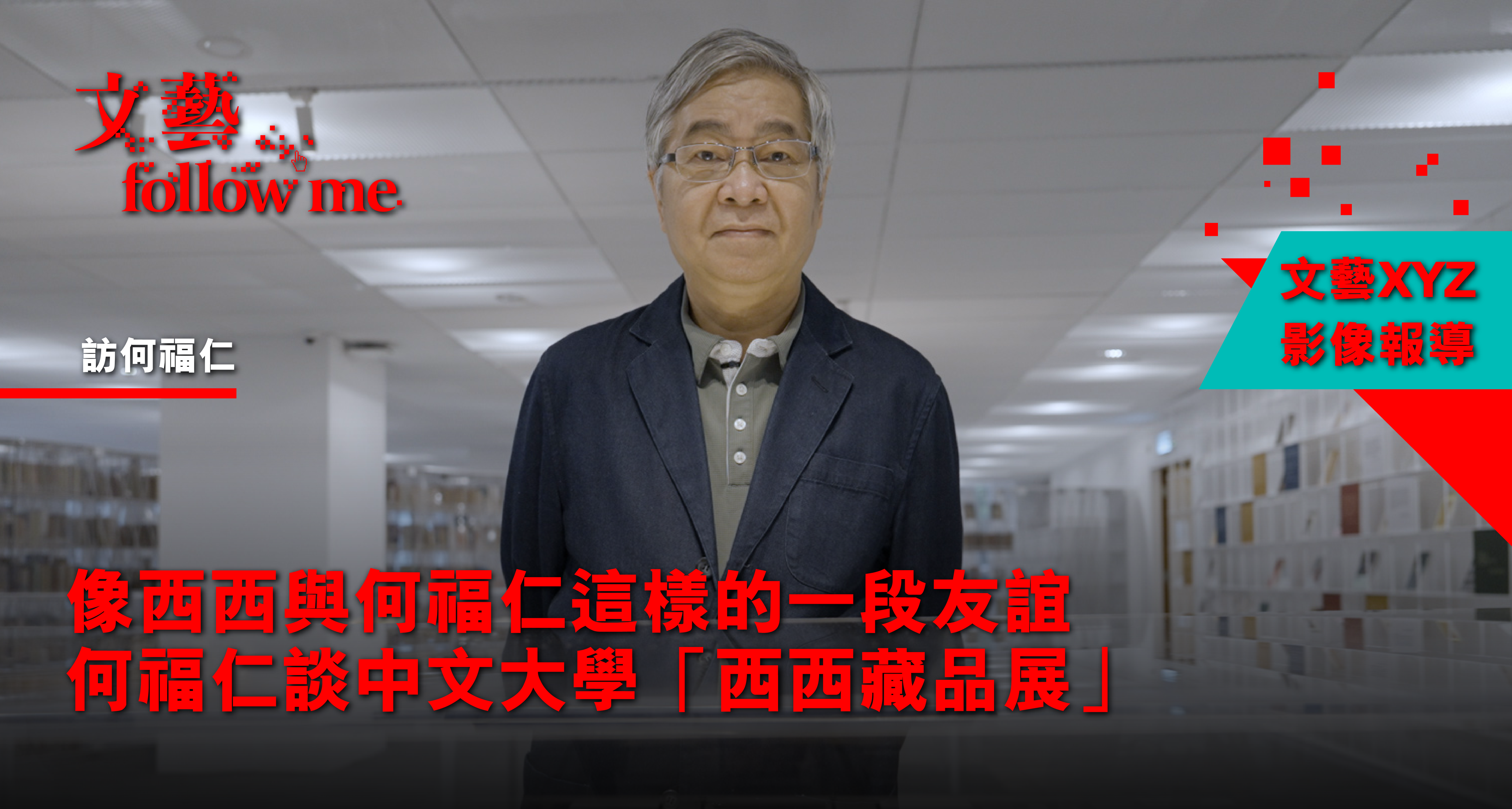

【文藝Follow Me】像西西與何福仁這樣的一段友誼 何福仁談中文大學「西西藏品展」

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-04-29

2022年12月15日晚上,何福仁突然接到西西家中印傭的電話,他馬上趕到西西位於土瓜灣的家,把她送去醫院。18日早上,西西因心臟衰竭逝世,享年85歲。

填詞人周耀輝生日前收大禮 獲史丹福大學列「全球前2%頂尖科學家」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-12-10

美國史丹福大學月前公佈「全球前2%頂尖科學家」排行榜,以反映各地學者在不同領域的實力及其學術論文所帶來的影響力,其中浸大人文及創作系教授、香港資深填詞人周耀輝獲列入其中,與另外約二十萬名來自全球各地的頂尖科學家齊名。

嶺大虎地書室結業 指校方收回管理權 違成立原意

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-11-17

成立至今有5年歷史,在嶺南大學以自負盈虧方式由學生自主經營的「虎地書室」,早前公佈即將結業。書室在社交媒體上指,結業決定與校方收回空間管理權有關。 虎地書室前身是售賣教科書和大學紀念品的書店,2017年經校友、學生會成員和書室委員爭取下成立由嶺大學生自主經營的獨立書店,除售賣書籍外,亦舉辦不同的文化活動,連繫校內外不同的社群。

已讀即回:叫得「潮語」已經好唔「潮」 Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-09-30

咩話?!Francis李立峯話佢最鍾意嘅Youtuber係鄧小樺?!我哋決定俾佢上嚟Book Channel Live親自澄清下!同場仲會有世界新聞攝影比賽World Press Photo Witness得獎攝影師曾梓洋擔任嘉賓,一齊傾下網絡文化、memes、潮語、偶像、動漫、串流平台之類~~

【已讀不回 S2 #30】鹽叔感情世界、李立峯IG follow靚女?!6號剖白與小樺的一段情(?)

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-09-23

平時上堂風度翩翩嘅 Francis 李立峯,原來係ACG宅?!仲喺IG follow好多靚女?!今集已讀不回Book Channle,入嚟睇下佢分享二次元世界嘅夫妻相處之道!

【已讀不回 S2 #29】Francis 李立峯|此訊息已被屏蔽:Margaret Roberts《Censored》

已讀不回 | by 李立峯 | 2022-09-16

學者Margaret Roberts喺《Censored》詳細解釋咗審查嘅三種機制,第一種係「恐懼」,一個威權社會,會利用一啲模糊嘅法律、規條,令大家喺講某一種言論或者表達批評嘅時候有所顧忌。但Roberts指出,恐懼作為一種審查機制,其實有其局限。今集已讀不回Book Channel,聽李立峯主講Margaret Roberts《Censored》。

【已讀不回 S2 #28】Francis 李立峯|有圖無真相?:Natalia Roudakova《Losing Pravda》

已讀不回 | by 李立峯 | 2022-09-09

擁有權力嘅人愈發肆無忌憚,可以公然講大話冇後果;無權力者對公共討論失去希望,唔相信溝通能夠帶來任何意義⋯⋯我哋究竟點解會行到嚟呢一步?學者Natalia Roudakova寫咗《Losing Pravda》呢本書,直譯就係「失去真理」,並嘗試分析我哋所身處嘅後真相社會形成嘅原因。今集已讀不回Book Channel,聽聽專研政治傳播嘅Francis李立峯點講。

【已讀不回 S2 #27】Francis 李立峯|獨毒毒不如眾毒毒:Sherry Turkle《Alone Together》

已讀不回 | by 李立峯 | 2022-09-02

當傳播同溝通嘅科技日新月異,更先進嘅傳播科技,係唔係就帶嚟更好嘅傳播,更好嘅溝通?今時今日可以用通訊程式隨時免費視像對話,保持恒常嘅聯繫狀態,但人與人之間嘅關係 咪真係更加緊密呢?今集已讀不回Book Channel,請來李立峯同我哋一齊探討種種問題!

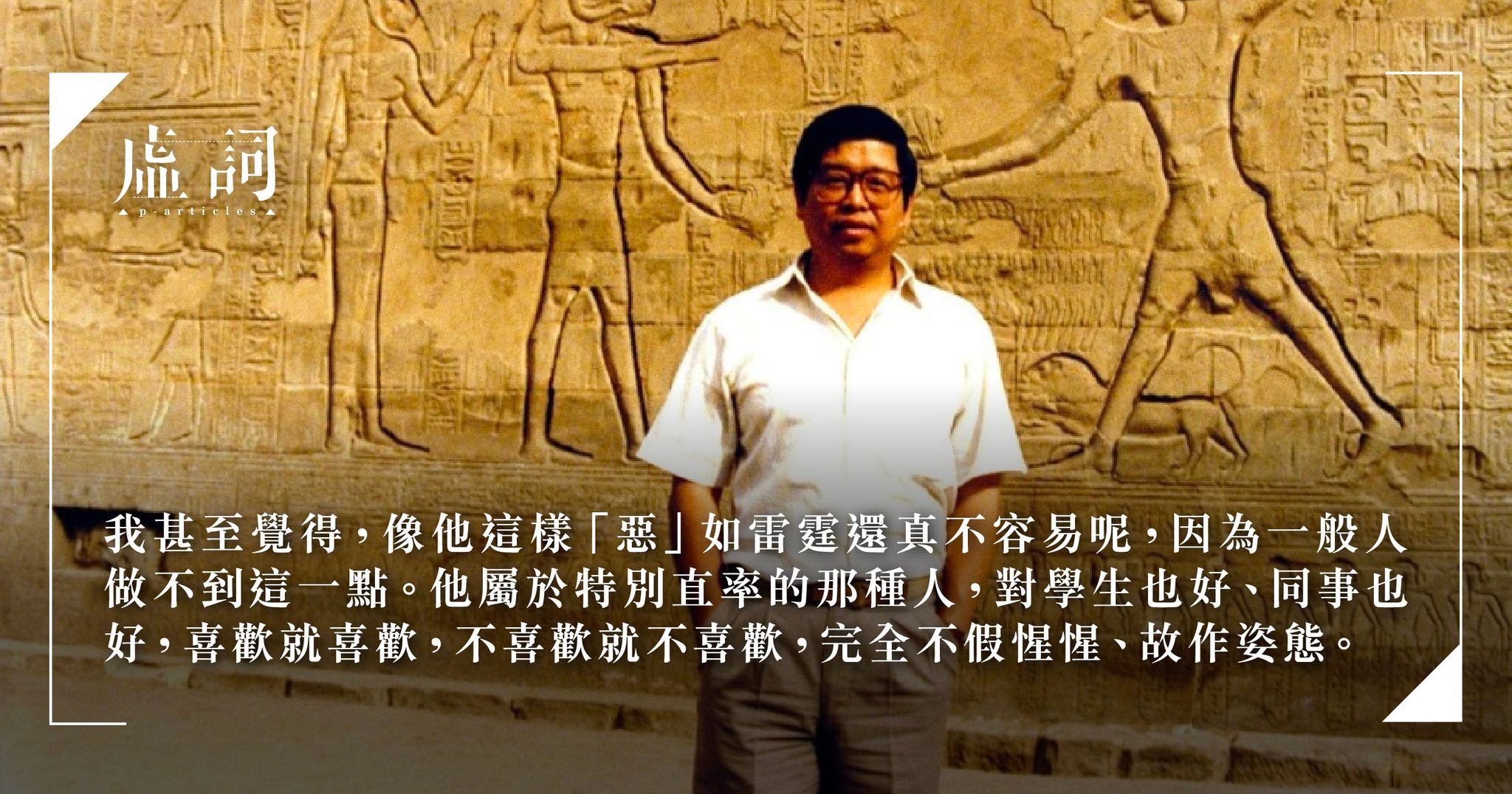

比較文學先驅黃德偉教授逝世 佛光文學系前系主任懷念詩人:「雷霆手段,菩薩心腸」

其他 | by 趙孝萱口述、陳煒舜筆錄 | 2022-07-08

香港詩人、比較文學先驅黃德偉教授逝世,與其相識共事過的佛光大學文學系前系主任趙孝萱,口述回憶當時同事間互動那種令人懷念的溫馨,並由陳煒舜將內容筆錄整理,藉此懷念菩薩心腸、雷霆手段的德偉老師。

【已讀不回 S2 #1】大師兄Roger:支配自己,超越現實的惡:唐君毅《道德自我的建立》

已讀不回 | by 李敬恒 | 2022-02-22

全新一季「已讀不回BookChannel」,打頭陣的是重量級唐君毅《道德自我之建立》。這位當代新儒家宗師在著作中強調,人不能僅按照本能和欲望過活,我們應該要運用與生俱來的自覺能力為生活賦予道德價值,從而超越現實的種種限制,達致自主的人生。 鳴謝新亞研究所提供場地。

推幣機

散文 | by 陳俊熹 | 2021-12-16

回想在文憑試的答卷上寫下兩千餘字後離開試場,讓陳俊熹記起小時候對推幣機的印象。每一次考試都是推幣機在作動,把一批又一批淘汰者放逐到邊界之外,把他們放逐到無路可逃的曠野中自生自滅。「硬幣下墜,散落在下一層台階,意味著離真正的深淵又近了一點。『只要努力就能升上來,高級文憑和副學士本是設計來讓人升上大學的。』他們如是說,我只能相信,反正我已失去了思考的能力。」

粵語雅俗與巿佔率——「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」對談整理(三)

報導 | by 國立中山大學臺港國際研究中心 | 2021-12-03

延續前兩篇「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」的對談紀錄,在這篇學術會議整理稿,幾位粵語文學的創作者與研究者,繼續分享他們對「粵語文學」的觀點,並回應參加者的各個提問,共同討論現在發生的粵語運動。

粵語的多元與歷史——「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」對談整理(二)

報導 | by 國立中山大學臺港國際研究中心 | 2021-12-03

國立中山大學臺港國際研究中心早前邀請幾位粵語文學的創作者與研究者,共同分享他們對「粵語文學」的觀點,此學術會議的第二篇整理稿,李薇婷、鄧小樺、關煜星等發言者,繼續探討「粵語文學」及「香港文學」的定義,以及其知識範疇的邊界。

粵語寫作的各種實驗—— 「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」對談整理(一)

報導 | by 國立中山大學臺港國際研究中心 | 2021-12-03

為探討「粵語文學」及「香港文學」的定義,以及其知識範疇的邊界,國立中山大學臺港國際研究中心早前邀請幾位粵語文學的創作者與研究者,共同分享他們對「粵語文學」的觀點,此學術會議之整理稿,將分三篇於《虛詞》發布,第一篇的發言者包括梁栢堅、關煜星、邢影、洛琳。

村上春樹圖書館10.1開幕!男神的文學、音樂、咖啡和學運回憶

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-27

10月1日除了是剛過去的悠長假期的開端,更迎來廣大村上春樹迷的福音!設於村上母校日本早稻田大學的村上春樹圖書館已經開幕!日本民眾只要預約,便可免費參觀。不過受疫情影響,在港的迷妹迷仔就可能要多等一會,唯有繼續埋首書山飲啡… 邊一個發明了返工?小編表示不想再得個「等」字,不想日日返香港的文學館,很想馬上就飛去東京的國際文學館,還要日日和男神讀愛,哀哉!

回到歷史現場,細看作家與政治搏鬥的痕跡

報導 | by 謝天燊 | 2021-09-23

近月來政治打壓令人發寒,政府傲慢依舊,警察肆意襲擊市民且無任何代價,香港文學的未來並不樂觀。然而今天香港文學的面貌,亦有過去先行者所積累的貢獻,當時他們面對政治氣候的變化,例如文革,又如何面對?由香港大學中文學院與現代語言及文化學院的香港研究課程合辦的「在地因緣:香港文學及文化國際學術研討會」中,陳智德和林姵吟兩位學者研究的主題正好回答了上述的問題,在政治動盪時記錄下來,希望有助我們參照自身處境。

黃子平 X 許子東 X 沈雙 X 黃念欣︰在地因緣研討會之「小說香港」紀錄

報導 | by 嚴瀚欽 | 2019-06-25

當我們談論香港文學,我們在談甚麼?2019年5月29日至6月1日,為期三日的「在地因緣:香港文學及文化國際學術研討會」在香港大學展開。研討會從香港的文學歷史、文化、創作特質、時空想像、視覺元素等角度出發,舉行了兩場主題演講(分別由周蕾與李歐梵教授主講)、一場圓桌討論及十場分組研討。與會者除了有香港各大高校的學者,還有來自台灣、美國、中國、瑞士、星加坡等多國院校的文學研究者,可謂是香港文學研究界難得的盛事。

【現身說法】調解保你面,又幫你慳錢

現身說法 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-25

甚麼是調解(mediation)?「審判是很複雜的,有輸有贏,輸了的一方總覺得自己失去了一些東西;即使是法官的裁判,也不是人人信服,總會有人質疑。我們很難用訴訟審判去迎合每一個人的需要、討好每一個人。」

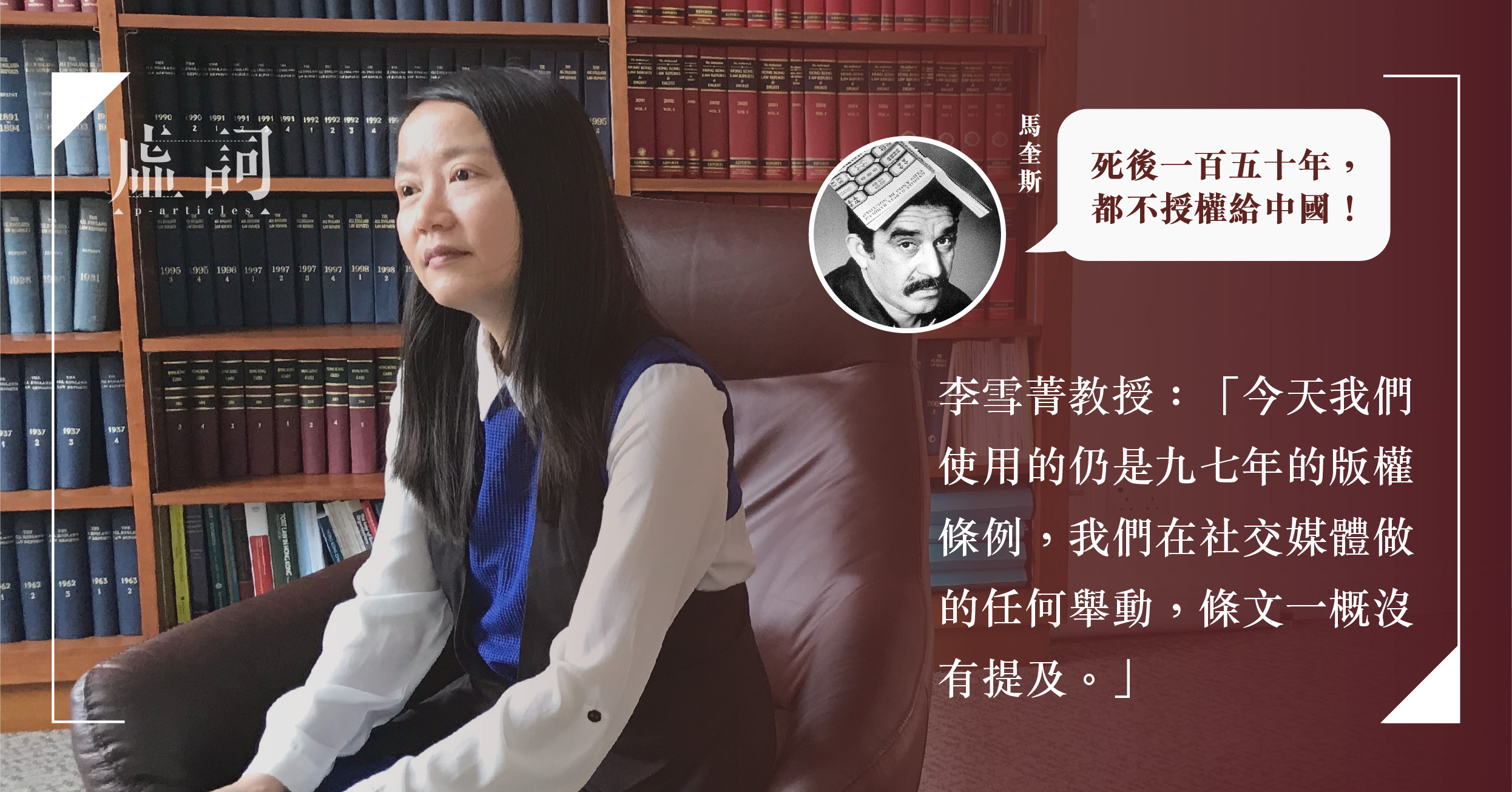

【世界閱讀日專題】版權之難:還記得馬奎斯對中國的怒吼嗎?

其他 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-25

1990年,在中國就發生了一起舉世矚目的版權公案。當年拉美魔幻寫實代表人物馬奎斯到訪中國,發現書店到處都陳列著各出版社擅自出版的《百年孤寂》、《霍亂時期的愛情》等作品,深感憤怒,並決絕地留下一句:「有生之年到死後一百五十年,不會將自己作品的任何版權授予中國的任何一家出版社,尤其是《百年孤寂》。」

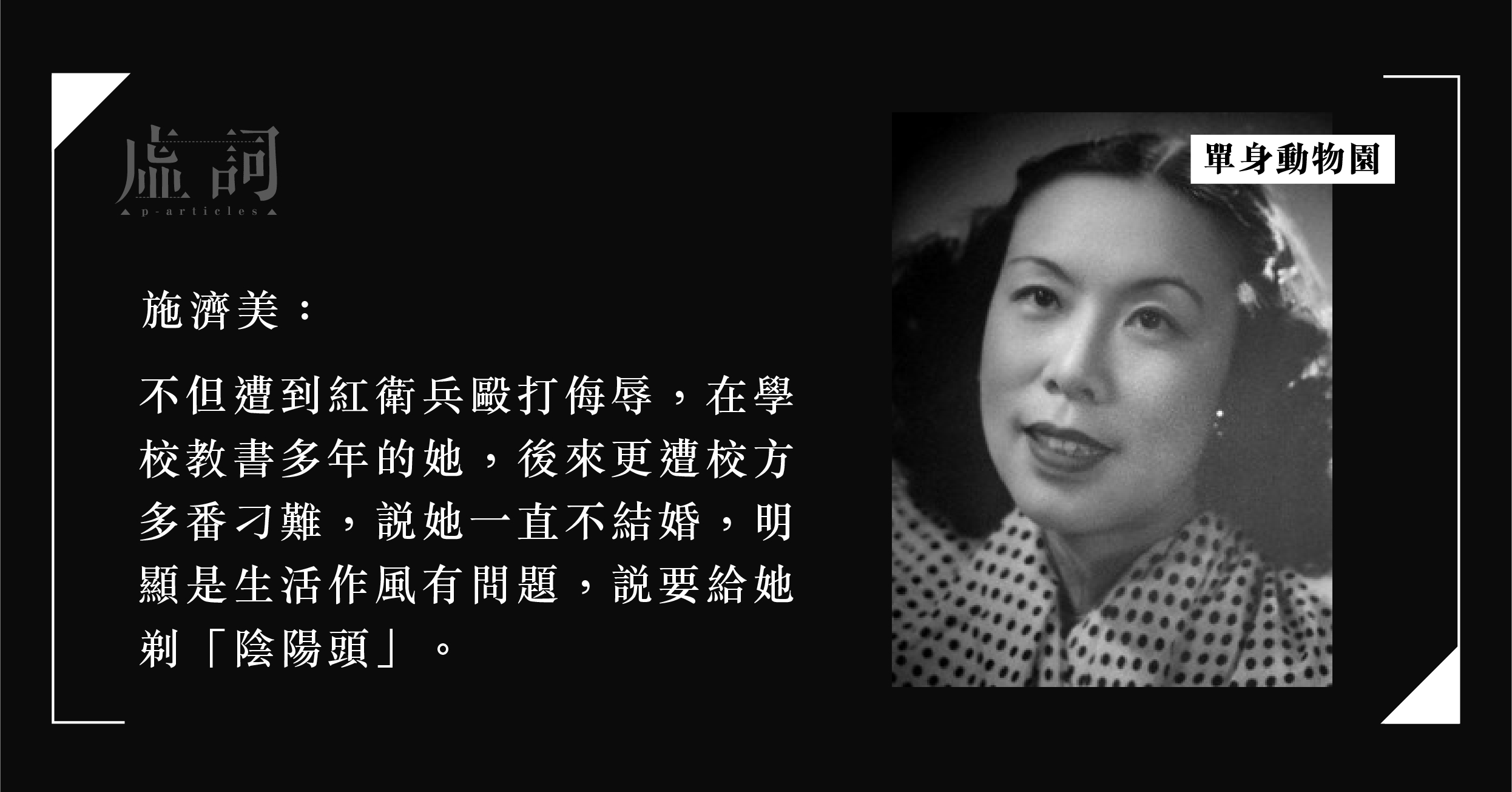

【單身動物園】施濟美︰東吳莫愁,終身不嫁

單身動物園 | by Nathanael | 2019-04-10

誰是施濟美?從上海培明女子中學升讀東吳大學經濟系,施濟美不但是「東吳系女作家」的領軍人物,四十年代更與張愛玲及蘇青齊名,並稱「三大才女」。1946年,東吳大學某女學生參加《上海文化》月刊舉辦的「你最欽佩的一位作家」活動,「施濟美」三字躍然紙上(當年施濟美只有二十六歲而已!);在後來的「我最愛的一位作家」讀者調查統計中,她更名列第四,緊隨巴金、鄭振鐸及茅盾之後,可見當年她在上海文壇上的地位與名氣。

【現身說法】盧麒死後 法治萌芽

現身說法 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-08

每個人的小歷史,其實都是一部大歷史,而在大時代之前,任何一步行動、一個決定、一下靈光閃現,都足以改變歷史軌跡。盧麒死後,John Rear妻子被示威者截停座駕,原來六七暴動正式爆發,John Rear萬萬想不到,那就是成立香港大學法律學院的契機。

【現身說法】踏上這無盡旅途:居港權抗爭廿年

現身說法 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-05

還記得談雅然嗎?2001年7月20日,這位生於大陸而遭遺棄、最後被港人領養的孩子,得到終審法院一紙敗訴,面臨遭遣返內地、與家人分離的絕望處境。當時談雅然不僅面對入境處的遣返警告,更受媒體與公眾輿論的猛烈追擊,連自己是養女的事實,她都是從《明報》記者口中才得知的。成年人尚且未必能承受這樣的壓力,何況當年談雅然只是個十二三歲的中學少女,箇中滋味是難以想象。

【現身說法】布萊希特style︰港大法律診所

現身說法 | by 虛詞編輯部 | 2019-03-22

文學與法律看似風馬牛不相及,但西西的著作《肥土鎮灰闌記》,卻承襲布萊希特《高加索灰闌記》、元代李行道雜劇《包待制智勘灰闌記》甚至是《聖經》所羅門王判案的精神,探究公義與人性之餘,西西的創作更進一步回應時代,投射出香港對未來的探問。由香港大學法律學院成立的法律診所,也許就是當世的灰闌,在公義之前,法律診所更著重人人享有正確與專業法律意見的權利,尤其是基層市民,認罪可以,但若因為經濟及資源問題而扼殺了他們接受公正審判的權利,就這樣認命,卻是絕不容許。

羅貴祥X董啟章X韓麗珠X徐世琪X曾繁裕——「科幻文學作為香港的少數論述?」講座

報導 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-23

香港浸會大學國際作家工作坊(IWW)主辦文學節「科幻的多維世界」壓軸講座——「科幻作為香港的少數論述?」,邀請四位香港作家及藝術家,包括董啟章、徐世琪、韓麗珠及曾繁裕,由羅貴祥主持,討論科幻文學對香港文學的衝擊,科幻作為題材/手法能否令香港文學有另一層次的發展,並提供新路向?

【歌詞小輯︰周耀輝】學填詞就是學做人——周耀輝的歌詞班

專訪 | by 李卓謙 | 2018-09-28

周耀輝的歌詞班早已是浸大傳說級課程,就連鄰校城市大學都曾有學生過來sit堂,由2011年開辦至今已經七個年頭,7x30就是210個學生,然而,桃李滿門的周耀輝卻說:「我唔知點教架。」

【字在食.女工合作社】小食救贖

字在食 | by 陸明敏 | 2018-09-28

回歸到那時仍在中大學生報的日子。女工姐姐見我們這班學生會及學生報的同學經常工作至通宵達旦,便好心交給我們鎖匙,在小店關門後,讓我們能一解肚皮之苦。我們絕不混水摸魚,享用美食之餘亦乖乖付上相應的金錢。在大伙兒為刊物文章爭論得面紅耳赤,拒絕理解與不被理解的人拿着文章攤軟在梳化堆砌了一幅無力挽回的悶局,就由一聲:「我落女工,誰要食物?」劃破。

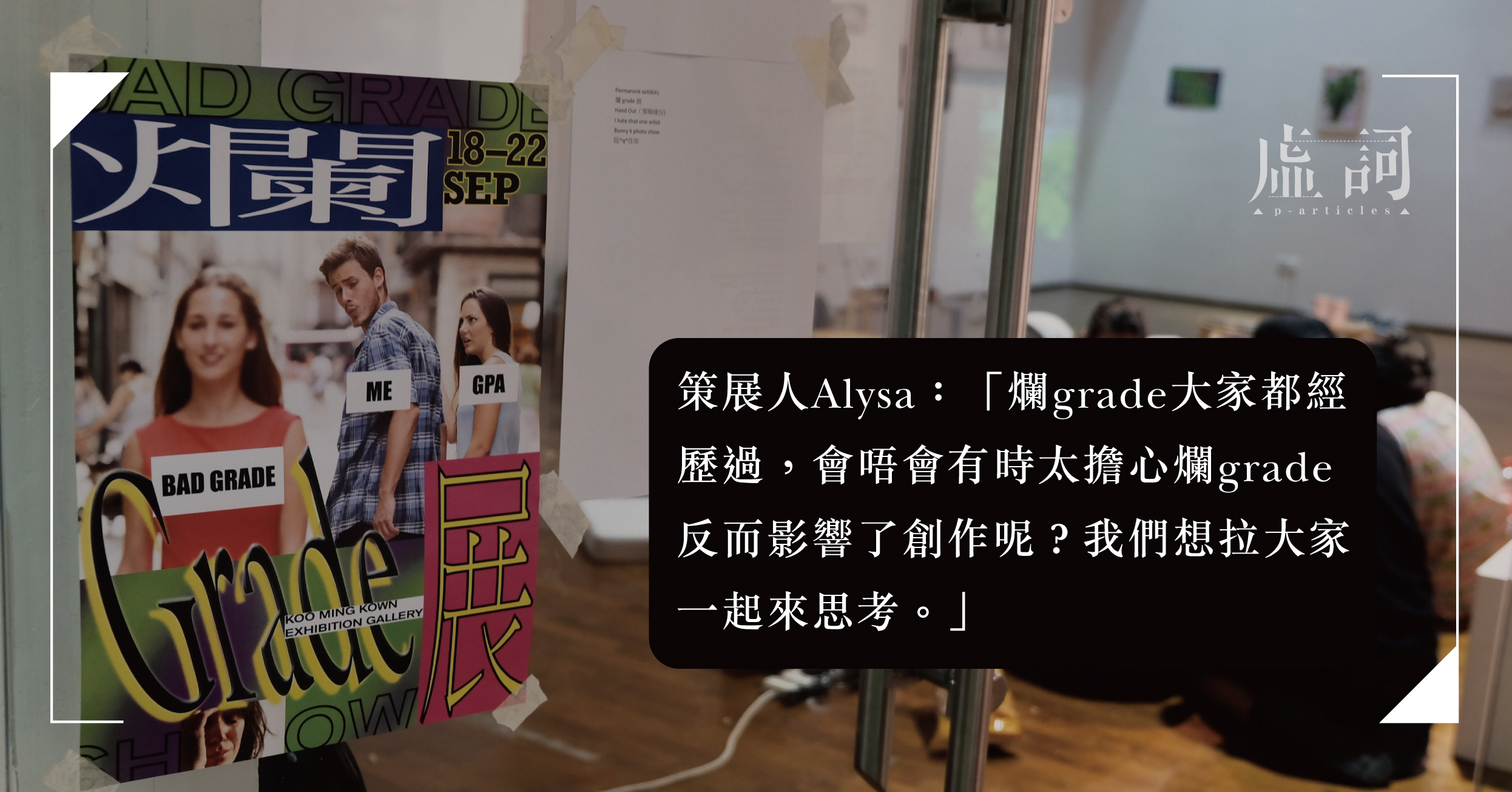

浸大「爛grade展」:我們如何面對「失敗」?

專訪 | by 李卓謙 | 2018-10-05

浸會大學有一班視覺藝術系學生就不怕爛grade,更大膽將他們的爛grade(取得C+或以下成績)作品放進展場,公諸同好,策展人是四年級的Alysa Chan,「離開評分機制、學院制度之後,一份artwork還有沒有其他可能性?」這是Alysa決定辦爛grade展的第一個想法,她指出平常學系辦展覽,參展作品都是老師挑選的,只有他們認為好的才能入選,但她卻覺得即使不成熟或不好的作品,其實都能忠實反映創作者當時的狀態,「反映他們的創作困境都可以是一件artwork。」