【世界閱讀日專題】版權之難:還記得馬奎斯對中國的怒吼嗎?

其他 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-25

2018年尾,一條重磅消息振奮出版界:2019年1月1日開始,95年前「黃金年代」出版的逾十萬本名著物的版權即將到期,其中包括偵探小說女王克莉絲蒂(Agatha Christie)的《名探白羅之高爾夫球場命案》、歷險小說家巴勒斯(Edgar Rice Burrough)的《泰山與金獅》等。屆時公眾可以自由翻譯、刊印、流傳這些書目,而Google也表示會將這些名著變成電子版本,與公眾分享。

所謂文藝創作的版權年限,也有其固定的計算方程式:版權的有效期,等於作者的剩餘壽命再加五十年。而總有兩群人在苦等作家的版權年限——讀者和出版商,因為經典作品帶來不僅是知識,還有經濟效益。

《百年孤寂》山寨公案,馬奎斯怒了

中國作為山寨大國,盜用、濫用版權的案例屢見不鮮,因此獲得暴利者也比比皆是。最近被大陸封殺的獨立歌手李志,這幾年一直專注於與盜用版權者「搏鬥」,其中包括主流音樂平台,還有當紅綜藝節目。誓要維護原創者權益的後果,是引來一批涉及侵權歌手的「腦殘粉」們的瘋狂罵戰,實乃怪象。

其實早在1990年,在中國就發生了一起舉世矚目的版權公案。當年拉美魔幻寫實代表人物馬奎斯到訪中國,發現書店到處都陳列著各出版社擅自出版的《百年孤寂》、《霍亂時期的愛情》等作品,深感憤怒,並決絕地留下一句:「有生之年到死後一百五十年,不會將自己作品的任何版權授予中國的任何一家出版社,尤其是《百年孤寂》。」

然而在版權意識薄弱的中國,這句話並沒有起到甚麽效用。1993年,雲南人民出版社出版了《百年孤獨》全本未刪減版,依然是沒有獲得作者授予版權;且不論這本書對中國文學界起到怎樣的影響,它依然出版商行盜版之實的證物。此後,在中國,《百年孤寂》一直以盜版形式流傳至今,有人曾羅列過這本書的出版次數——

2000年,台海出版社宋鴻遠譯本出版;

2001年,遠方出版社以及內蒙古大學出版社譯本出版;

2003年,西苑出版社潘立民譯本出版;

2004年,人民日報出版社仝彥芳等譯本出版;

2004年,吉林大學出版社譯本出版;

2005年,中國戲劇社李文軍譯本出版;

2006年,漓江出版社出版內含《百年孤獨》的《加西亞・馬爾克斯作品集》⋯⋯

每年出一次新(盜)版的現實,佛擋殺佛,正若無其事地在馬奎斯的怒吼上踏過。直到2011年,北京「新經典文化」發行公司以超過一百萬美元的價格,獲得馬奎斯版權代理人Carmen Balcells之授權,並與南海出版社合作出版了「唯一正版」的《百年孤寂》。然而就在隔年,中國戲劇出版社又擅自出了一本《百年孤寂》,此書在購物網站「當當網」自由出售,於是以上兩者立刻遭到南海出版公司的提吿,要求索賠100萬,大眾也因此上了一堂重要的版權課。

(新經典發行、南海出版社出版的《百年孤獨》,是全球首次中文授權)

活在侵權年代,何去何從

如果不是從事出版業,盜版書這樣的侵權行為,聽起來還很遙遠;然而在智能產品快速發展的今天,其實只影一頁《百年孤寂》書照放上IG,就已經造成一次侵權。那麼你一定想反駁:「拍照po文不過是純粹分享,咁都唔得?」港大法學院的Alice Lee李雪菁教授,著力於研究版權問題多年,聽到這樣的問題時她會告訴你:「只要make a copy,就是侵權行為;第二步就要看你的行為是否在條文中被豁免,如果沒有,仍可能會被起訴。」

Alice憶述,九七回歸前,香港須擬定一套本土的版權法例:「九七前後,影印機開始普及,當時的版權法因由影印或手抄兩種複製方式,有相應不同的條文。但現在影印機已經很落後,抄寫更是不可能,大家都用電話、電腦。從前影片要用VHS錄影帶錄製,現在都是網上傳播了。」

2005年,一位名為「古惑天皇」的網友,在互聯網上以BT種子的方式分享了三套電影,被起訴並判處三個月監禁。這單案子也成為香港首宗對網絡盜版採取法律行動的案件,轟動一時。「古惑天皇」分享電影,並非為了任何商業用途,純粹是與其他網友共享資源,但這樣的行為並沒有在版權條例中受到豁免,因此上訴無門,只好自吞苦果。「現在BT都不流行了吧?更不要說VHS錄影帶了。」Alice打趣道,「今天我們有雲端串流、WhatsApp、Facebook、Instagram……這些在九七年都是不存在的。可今天我們使用的,仍是九七年的版權條例,這就是為什麼我們要有版權修訂條例——正因如今我們在社交媒體做的任何舉動,條文裡一概沒有提及。」

(Alice Lee;攝影:陳祖頤)

版權修訂,惡法還是護身符

2011年、2014年,政府兩次提出《版權(修訂)條例草案》,阻礙重重;這份草案也被安上了「網絡廿三條」的別稱,意指草案的通過將會危害港人言論自由。版權條例修訂諮詢會上,Alice全力闡述大部份國家都在推行的Right of Communication,希望香港也能與時並進,拓寬新的豁免範圍,奈何兩次都以失敗告終。

「只能說,兩次時機都不湊巧。」談起這件事,Alice仍有不甘。2011年時維反國教前夕,2014年則正逢雨傘運動,當時民眾對政府的信任度極低,認為在這樣的時間點推行版權條例修訂,政府定當別有目的,卻忽視了不修訂法例會帶來更多「侵權不被豁免」的後果。

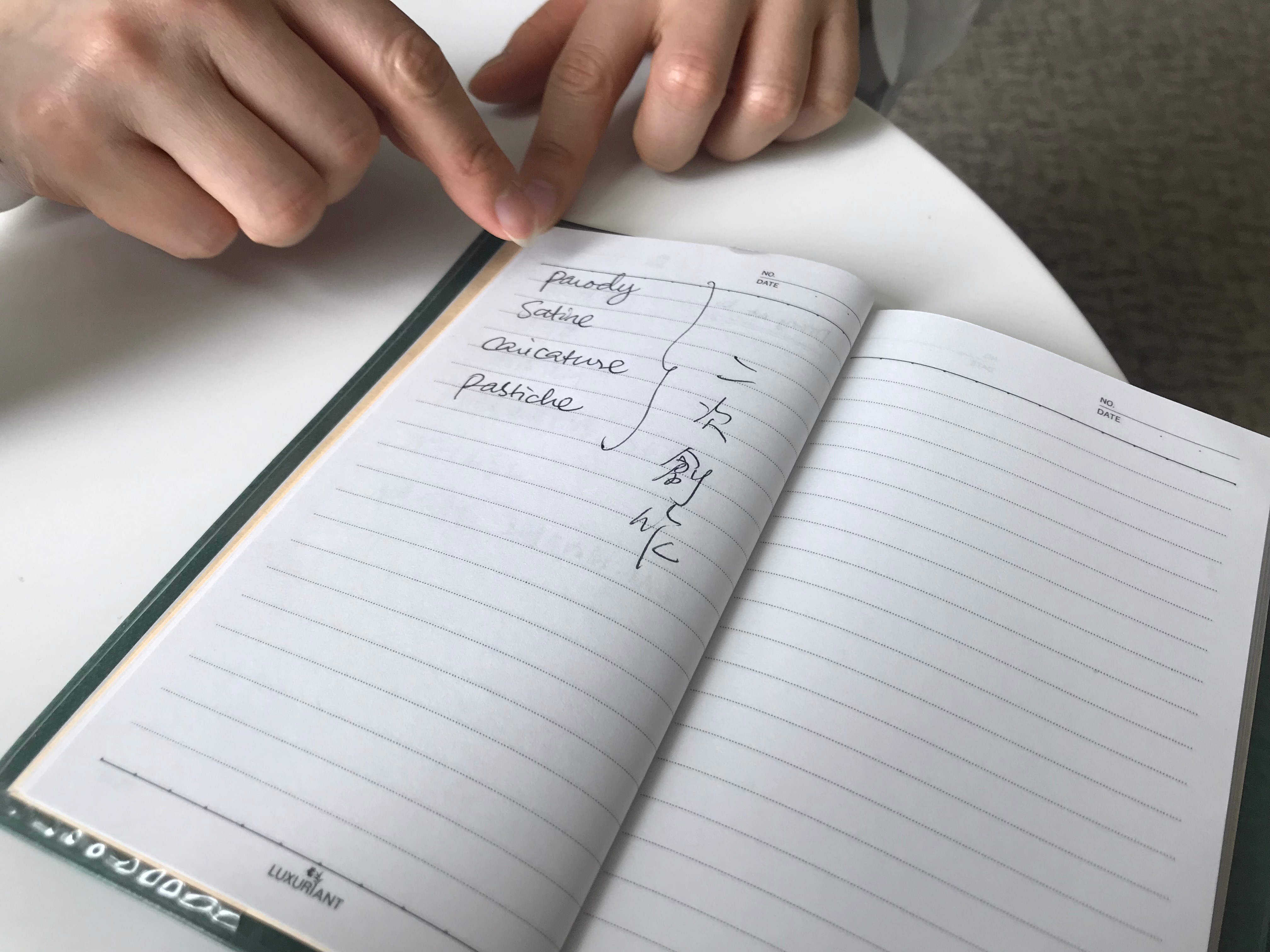

「很多做二次創作的人士,藉由改編電影海報或相片來針砭時弊,於是擔心政府修訂條例有其他動機。但事實上,修訂版權條例時,我們也提出四個被豁免的形式,包括:『戲仿作品』 (parody)、『諷刺作品』(satire)、『滑稽作品』 (caricature)及『模仿作品』 (pastiche),因此多數藉改圖來諷刺當局者也已在豁免範圍內。」Alice指出,當時反對的聲浪是希望能豁免所有二次創作、保證創作者不會因言入罪,但始終修訂版權條例時還是要考量原創者的權益,保障他們的作品不會因為二次創作的出現,而受到聲譽或銷量等方面的影響。

始終修法、執法與法律管控者,三者角力而難以協調。我們看得見Alice等法律人士,對更新版權法的渴望與篤信;同時也能預見政府可能會藉法例修訂之名、行言論自由管控之實的後果。修法者如何將豁免條例修訂得更為仔細、能與科技發展接軌、且不妨礙公眾的言論自由,都尚須斟酌;而作為創作者、消費者的我們,當更深入了解且推廣版權意識,深明維護原創者的權益也是對自己的尊重。

(Alice Lee在筆記本上寫下當年提出的四種豁免形式;攝影:陳祖頤)