愛荷華大學講座--反修例運動對香港藝術與生活的衝擊

其他 | by 陳麗娟、陳炳釗 | 2025-06-27

(作家陳麗娟與劇場導演/劇作家陳炳釗,早前獲邀到愛荷華大學作演說,講座原題"The impact of Anti-Extradition Bill Movement on Art and Life in Hong Kong",此為講座全文)

文學與生活的影響

陳麗娟

身為巿民,我參與了幾次大型遊行,雖然都是與前線的衝突保持距離,這帶給我恐懼、憤怒、軟弱同時又有希望。身為詩人,政府的荒謬和警方的暴力令我失語,關於這場運動我能寫的不多。今天我除了分享自己的觀點和作品,也帶來了兩位年輕及多產的作家的聲音,他們自運動開始便不斷書寫。

我問了自己及他們三個問題:

1. 反修例運動對你的創作有什麼影響?

2. 反修例運動對你的生活有什麼影響?

3. 你對香港有什麼寄語?

之一:韓麗珠

韓麗珠,小說作者,愛貓人。(以下為筆者所加)韓為2010年愛荷華國際寫作計劃香港作家,出版過四部長篇及五部中短編小說/合集,並為2018年香港藝術發展獎藝術家年獎(文學藝術)得主。

1. 自六月以來,我的散文(專欄文章)和詩都是關於運動的。有一部份是因為,腦子被運動充塞著,整個人進入了求生狀態,因為恐懼和憤怒。另一部份是,因為內疚感,覺得作為一個作家,可以做的事,就是思考和寫作,所以,寫關於運動的文章是一種道德考慮。

2. 失眠、情緒困擾、食慾下降。為了城巿感到非常憂慮。重新思考「家」是什麼。

3. 原來,我們比自己所想像的,更勇敢和堅強。

作品選段:擇自〈在抗爭中的創造〉

香港每年都有六四集會,因為堅持記得。利益和大勢有時也會鼓勵人們忘記,但我們仍然記得。文明和墜落的界線,以記憶作為分界。

[…]普利摩.李維一直在書寫、出版回憶錄,在各地做關於集中營的講座、和不同的人通信和交流,以倖存者的角度回憶和反省種族清洗的歷史。他堅持記得。

抗爭和書寫一樣,都是一種創造。創造,近乎佛家所談的「空性」。空並非什麼都沒有,而是,什麼都可能發生,視乎創造的人心裡有著什麼。如果歷史是海,人不過是其中的一點水。在巨大的權力之前,有時不免感覺徒勞。但寫作並非因為有用而寫,寫作就是寫作的目的本身。面對著彷彿無止盡的黑暗,反抗可能就是反抗的目的本身。

之二:阮文略

阮文略,筆名熒惑,1986年生,香港中文大學生物化學(醫學院)哲學博士。曾任香港中文大學吐露詩社社長,獲青年文學獎、大學文學獎、中文文學創作獎、李聖華現代詩青年獎,著有詩集《突觸間隙》、《香港夜雪》、《狐狸回頭》、《赤地藍圖》和《紙飛進火》。

1. 反修例運動曾經也令我無法好好書寫,脫離了正常的書寫狀態而無所適從。想像每晚在不堪入目的新聞中倦極入睡,甚至凌晨4點緊貼著直播看著那些荒唐的事情,一切精力都被耗盡而無法寫下甚麼,好像無論寫甚麼都沒有意義,無法反映自己的想法和感受。但是後來慢慢就適應下來了,開始重拾寫作的能量,不過寫的多數還是關於香港的命運,少了書寫其他主題。

2. 生活還是一樣地過著,但當然有不少提心吊膽的時候。晚了下班,真的會擔心人身安危,在網絡上投稿也會擔心被無處不在的敵人尋上門。我是中學教師,也真的有家長向學校點名投訴,說我煽動學生參與非法示威之類(當然沒有這樣做,我倒是常勸學生小心,不要犯險)。但是總得要面對的,我有一些朋友真的被襲擊受重傷,但日子還是得過下去,沒有其他辦法吧,寫詩以外,我們還是要營營役役地過活。

作品:

〈答我〉

答我,如果時間真的可以逆行

死去的人是否會在升降機門打開的一刻

向我們輕快地打招呼、說早晨

答我,若泥濘太濕、礁石太尖銳

他們是否還會赤足走向

那一無所有的大海,那永遠的黑夜

答我,要敲碎多少塊玻璃才得知真相

要焚燒多少座車站出入口我們才能

稍稍向理想中的世界移近半分

不,不要答我關於烏托邦的一切

我只想你答我死去的是甚麼

而活著的又是甚麼。答我,如果你還願意

讓這一切從頭開始好不好

我們首先把花還原到它們被折的枝上

把斷掉的手足黏合回去他們的軀體

答我,如果這些都永遠無法復原

我們該拿甚麼面對明天?如果死去的

不是一個人,而是一座城市裡

所有的人︰我不是要誰來答我存在的意義

我要的正正就是

那一無所有的大海,那永遠的黑夜

答我以潮浪、答我以漆黑……

14-10-2019

之三:陳麗娟

陳麗娟於香港出生及成長,著有一本詩集、一本散文集及一本雙語詩選。在www.facebook.com/chanlaikuendeadcat/ 可以找到她。

陳炳釗(左)、陳麗娟。

1. 我得了失語症。過往一年我一直在寫一個自傳體小說,但關於運動我能寫的很少。因為我並沒有參與前線的戰鬥,我感到無助,不住的質疑自己。對我來說它引起了創作上的危機:如果不寫這場運動,我還可以寫什麼? 如果不寫這場運動,我為什麼還在寫作?

2. 在渡美之前和之後我都在追蹤香港的消息。警方的暴力程度是前所未見的。我見到有虐待、性侵的指控,甚至出現神秘的死亡事件。當我正在草擬這段文字(10月10日)時,一個曾參與抗爭、並為游泳健將的十五歲女孩的屍體被發現浮在海面上。這種血腥及恐懼感是我前所未經歷過的。在運動爆發的幾個月之前,我因為個人原因得了焦慮症;為了應付它,我把自己訓練成機械人。我不停看壞消息,但同時繼續在這駐留計劃中過著好日子。我被分成兩半。有一天,我在一個討論會上崩潰大哭,因為讀到了新屋嶺懷疑集體性侵事件的進一步消息。老實說,我害怕回家,我已是,精神上的無家者。

3. 我們合而為一。你的命運就是我的命運。

作品選段:

擇自〈死貓放浪記〉

9月3日

現在香港已經是9月4日了吧。此刻我在美國愛荷華大學附近的酒店房間,我在這裡參加國際寫作計劃,腦裡一邊盤算著未來幾天迎新活動的日程,一邊想著身體還在和時差搏鬥同時腸胃水土不服,另一邊同時想著在網上看到的、太子站傷勢嚴重的傷者到底是怎麼回事。

首先來這裡的旅程就是充滿矛盾。我出發的9月1日就是831太子「屍殺列車」翌日,大家都知道在機場將會有「和你塞」抗議活動。和你塞的目標是癱瘓機場;但一向號稱支持運動的我,卻和同樣參加寫作計劃的劇作家P一同老早到達機場,希望自己能成功起飛到目的地。那種感覺根本就是在逃難。那麼我到底是什麼立場呢? 我到底是想示威者能成功堵塞入機場的路,還是只想自己離開?

[…]

今天傍晚我在寫作計劃位於獨立房子的辦公室,聽了大半天講話和會見了行政負責人,事後有點累,就在陽台的鞦韆椅上搖了起來。這裡街道寬敞、行人稀少、天色清朗,但當我在呼吸著自由的空氣,也許,這是我的黃金時代,但我城的青年正在被無理拘留甚至虐打重傷。我到底在做什麼呢?離開,是為了自己即使在香港也不能捱苦,不敢被捕所以不敢出來的藉口嗎?

In the Battle of Daily Life

陳炳釗

到目前為止,從六月開始在香港爆發的社會運動還沒有迹象完結。從反修訂逃犯條例開始,發展到後來的全民抗爭/騷亂/暴動/時代革命──你給它冠上甚麼名字都好,反正它已經脫離了任何詞彙所能掌握的論述,並已持續了接近五個月。五個月有多長?我相信大部份香港人已失去數算的能力,因為日曆上的時間已被各種可怕的數字和新聞消息接管。

五個月的時間,從初夏到深秋,是季節更替再更替的時間。我的IWP同行,香港詩人陳麗娟在雨傘的時候寫了一首詩,名叫《隱喻罷工了》。我在想,五年過去了,也許季節亦悄悄加入了罷工行列。人們都清楚知道,周末之後是星期日,星期日之後是星期一,日子該如何安排。夏天該去海灘,今年暑假正好去瀨戶內海的藝術祭走一躺,秋天來臨前要記下中秋節的家庭聚餐日子,還有不要忘記,提早聯絡家人今年重陽節該哪天去登高掃墓,為的是避開嚴重的塞車和人潮。這些細微日常事務,環環相扣,讓人在世繁忙,過著我們所熟悉的現代生活。然而,在抗爭爆發以後,事態的發展幾乎每天都衝擊著市民的日常。生活的時間鏈被擊碎,世俗的倫理被切斷,父母子女師生鄰舍,這些關係都備受衝擊。香港已經瀕臨失序的邊緣。

香港一直是一個被高度規範的城市,數百萬人擠在狹小的空間,作為金融中心和國際大都會,生活節奏急速。香港作家陳冠中便曾經以「香港作為方法」高度評價香港在近代快速崛起成為全球華人城市典範的成功之道。去年便發生了一個例子,生動地說明香港人活在一個具有高度復修能力的「方法」之內。超級颱風山竹正面吹襲香港,全城被強風吹得滿目蒼夷,但在政府強制要求下,市民翌日馬上如常上班,金融、股票、各項活動迅速歸位,香港人雖有怨言,但還是一樣咬緊牙關,讓天災過後的生活與穩定的「方法」重新接軌。一直以來,統治者、政客、資本家、愛國愛港人士、以至社會運動中的和理非大多數,皆一直深信,沒有任何力量可以撼動這個支配著一種人們稱之為港式生活的強大資本主義「方法」。

然而,這個彷彿自有永有的「方法」目前正從內部受到嚴峻的衝擊。

年青人堅信目前發生的是一場革命;而較年長的,經歷過八九六四和九七回歸,則愈來愈確定”HONG KONG IS DYING”這句自回歸以後一直反覆在我們耳邊嗡嗡鳴叫的詛咒,這次真的不再是狼來了。無論是革命還是末路,大家都面對著同一個事實,我們的生活秩序逐漸解體。

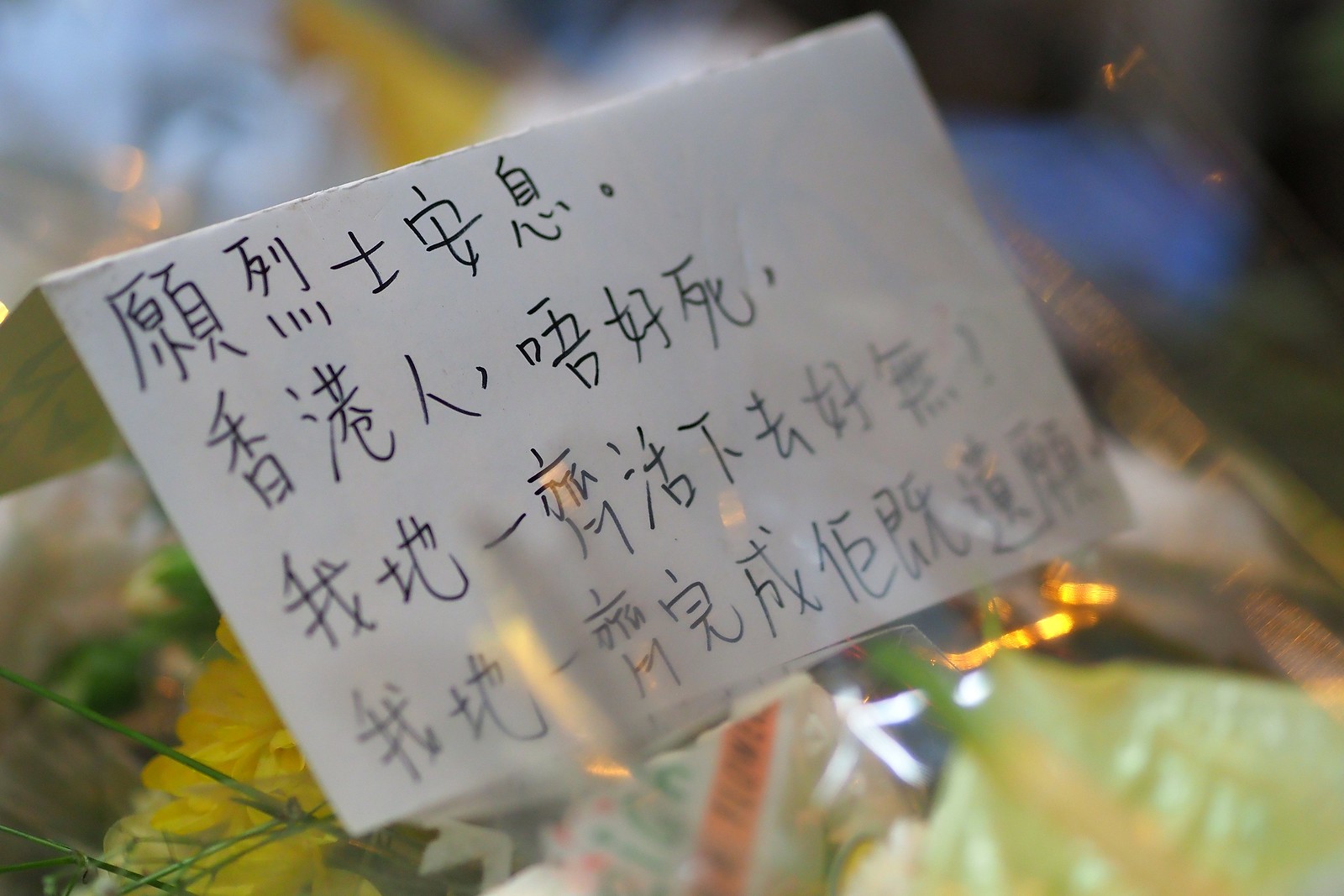

回顧一下抗爭以來的一些照片,我們更能體會到到這個狀況。

一年前,我在一個名為《會客室》(BEST WISHES)的紀錄劇場創作中曾向100位受訪者提問:衣食住行之中,請問哪一項影嚮你的生活最大?結果在意料之內,大部份人的答案是住屋問題。但一年後,人們在這場浩浩蕩蕩的社會運動裏驀然發現,衣食住行各項民生原來都已被捲進了戰場。早在六、七月之間,當香港政府不斷龜縮,想用消極的策略拖垮整個運動的時候,不少香港人心中其實已默默感受到一個事實:我城的一切已無可挽回,但當時的社會其實仍未完全失序。二百萬人上街,勇武抗爭者在運動早期的一些激烈行動,如搗毀立法會,衝擊警署和中聯辦,都不是其後香港人生活大亂的原因,因為這些活動都不在生活場所發生。真正摧毀港人生活的元兇是一浪接一浪的暴虐措施。人們首先失去了集會和行動的自由,接著失去了穿黑衣的自由,然後政府宣布蒙面有罪,走在街上可以被肆意搜查,逮捕,甚至失踪;商場變成危險地帶,出口隨時會被封鎖,地鐵可以隨意停駛,公共機構不斷配合警方執法,警暴和催淚彈在全港遍地開花,毒霧散佈大街小巷,全港十八區無一淨土;更恐怖的還有,寧靜鄉郊變成秘密進行凌虐的地獄。當狂暴的獸力,強姦,毒打,毀屍滅跡,可以發生在我們熟悉的生活場所,誰又能安然地如常生活?

在儼如警察國家的統治下,權術、陰謀、暴力和鎮壓層出不窮,目的是要摧毀香港人的意志。然而香港人並未有被唬倒,相反,人們開始組織新的、臨時的──在歷史當下,也許我們還未知道這是屬於未來的──生活型態。各種積極的抵抗介入到衣食住行上。首先,愈來愈多人拒絕消費,人們開始分清企業資本來源,創造新軟件及資訊平台,重新調節社交媒體的功能;在生活上,更多人有意識地──另類生活的實踐在過去幾年一直都已有人在做──不再一味追求高效、便利,不再嚮往微小高品質帶來的優越感或工作上的細屑自由,而更多地想到「齊上齊落」、「和勇」並肩,把各種選擇視作一個命運共同體。

我不是社會研究者,從九月初便離開了香港,無從置喙這場運動的成敗。每天,我在這裏隔著十三小時的時差,在片碎化的時間裏斷續地讀著香港傳來的資訊,以及自己在香港的劇團的工作報告和事務,猜想著未來的各種可能,究竟香港人能走多遠?我的劇場同儕又能走多遠?

我的劇團從六月到十月,已經有兩位演員被捕了,其中一位還是在演出前兩天被捕,劇團必須臨時應變。事實上,香港不少文化活動已被逼改期、取消,縮減場數,甚至演到中途被腰斬。不少劇團索性不在周日演出並把演出時間提早到下午,以避開各種潛在風險。但避無可避的是,原有的宣傳渠道及社交媒體已無法在當前的紛亂中有效傳遞演出資訊,此時此刻,試問誰人有心情入劇院,看畫展呢?離港前我組織了次座談,名為『劇場能為時代做甚麼?』。在座談會裏,大家一致認為藝術在抗爭現場無用,但卻不否定藝術在動亂生活中的可能性。事實上,如果香港人的生活型態在這次社會運動中正經歷著一次重大的轉變,作為藝術工作者可以袖手旁觀嗎?我仍然深信,藝術絕非無用,只是藝術家們要重新細想表達的方法和時機。同一種活動,如讀劇、頌詩,在愛荷華這裏是支援,在香港則只會被視為自我感覺良好的左膠行為。行禮如儀不可能真正凝聚力量,高雅藝術無法在紛亂中逼近真實。

作品震動歐洲的瑞士劇場導演Milo Rau曾經這樣說,”If politics fails, art must step in.” 。六月以來,香港最強大的創作力都在最直接的呈現上,網上文宣、集體行為、紀實報導、fact check圖解、國歌、民主女神像,以及不斷更生的抗爭用語。有不少開始更宏觀的創作,有人認為經歷重大的政治壓逼後的香港,需要復和。然後有人說,沒有真相,如何談復和?擺在我們眼前的挑戰何其巨大!

在剛才提到過,我在去年做的紀錄劇場《會客室》((BEST WISHES)裏,當時過半數的受訪者都有移民的念頭,年青人更絕大部份充斥著無力感。但在六月抗爭爆發後,我看到身邊的青年朋友眼睛裏冒著閃爍的光彩,過去幾年在他們心中的陰霾一掃而空。當然,經歷多個月的艱苦抗爭後,到現在可能很多人都累了,垮了。到最後,這場運動也有可能不得不退守再退守,我跟悲觀者一樣憂心,但每次想起那些堅定目光,又令我重新看到希望,我相信只要香港人不認命,勇敢地活,也許最後的決勝,就在生活的戰場裏。

〈本文內容僅代表作者個人觀點,並不代表「虛詞.無形」及香港文學館的立場。〉