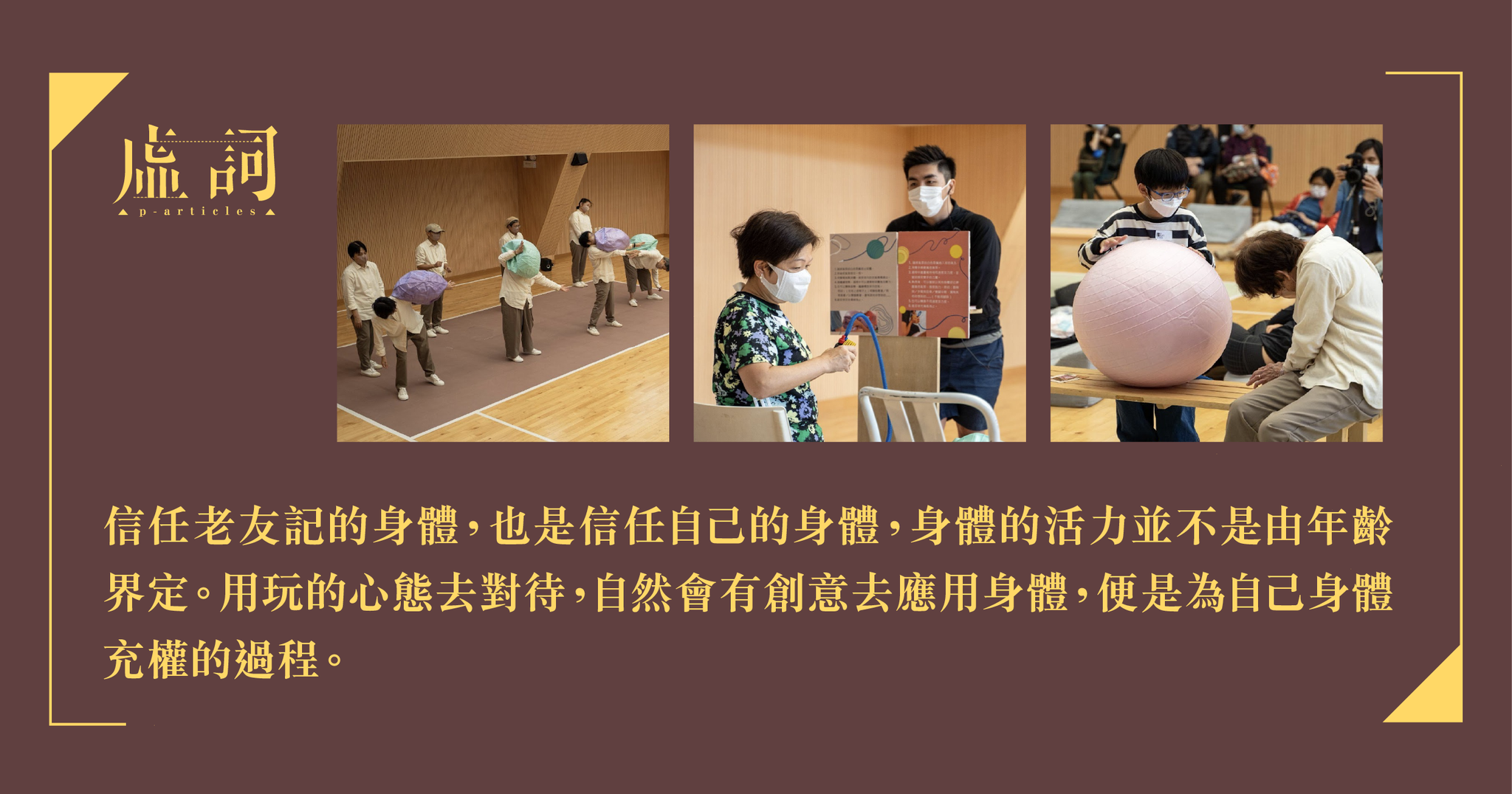

看老友記彎腰,躺在地板上舞動手腳時,總聽到有觀眾問「得唔得㗎」、「好牙煙呀」、「會唔會整親㗎」。只要是人,總得花一生與自己的血肉之軀相處,每日我們都會郁動身體,累積的力量與慣性就像樹木的年輪彎曲、壓縮,筆者是如此理解不加鎖舞踊館「身體年輪」這個意象;摺疊在年輪的,該是身體的韌性,為什麼我們越是年長,越不信任自己的身體有舒展、綻放的可能? (閱讀更多)

Dance-to-be 2022第一部分——不妨來個深呼吸

「呼吸,很日常。但經歷窒息,更會覺知它的存在。如果身體經歷不慣常的呼吸節奏,會帶來甚麼經驗?」這次是以呼吸為主導的一次實驗展演。至於怎樣用呼吸主導呢?首先就是要令呼吸具體化。編舞選擇以口琴作為媒介,令呼吸化為音樂,讓觀眾能夠聽見。這個想法十分有趣,當呼吸能夠被聽見,我們便更能夠感受到表演者的節奏。而口琴的聲音質地柔軟,亦帶有一絲詩意,而且亦不阻礙表演者的四肢。作為起點是一個很好選擇。 (閱讀更多)

《東京女子圖鑑》中的都市全貌——現代女性的生活與夢剪貼簿

劇評 | by Darius | 2022-12-25

Disney+的原創台劇《台北女子圖鑑》遭到台灣網民的大量負評,大部分留言都拿台北版的和原作《東京女子圖鑑》比較。原版雖沒網民所言拍得那麼出色,某些橋段例如角色對著鏡頭說出內心獨白的橋段在如今看來更顯突兀,卻依舊難掩劇本的出色之處。 (閱讀更多)

金在德的《棕色》、反本質主義與當代跨文化舞蹈

劇評 | by 尹水蓮 | 2022-12-19

城市當代舞蹈團即將上演《棕色》一劇,尹水蓮教授形容,劇中的舞者,宛若大樹分杈出來的樹枝。他們動作一致,一同傾斜身軀,一同背着手、小踢腿。他們膝蓋微曲,保持彈跳,讓身體上下擺動。背景音樂由金在德本人創作,以弦樂器與打擊樂器組成一闕混合曲,造出敲木般的聲音,慢慢把氣氛推上高潮,然而這種重複的節拍和旋律,卻不斷地阻撓音樂演得過於戲劇化。作品有部份元素來自傳統音樂和舞蹈,像韓國的巫俗舞salpuri的步法以及小鼓舞chaesangsogochum中的反覆彈跳,而聲音則近似牙箏ajaeng(七弦低音樂器)和韓國傳統鼓buk。 (閱讀更多)