SEARCH RESULTS FOR "飲食"

字字研究所書店結業 持續出版 以編輯之心灌溉香港飲食文化書寫 呂嘉俊:「不扮高深,只求傳真」

專訪 | by 梁恩翹, 鄧烱榕 | 2025-08-28

在香港店舖結業潮下,「字字研究所」主理人呂嘉俊卻視租約期滿為「中場休息」,態度坦然。他從傳媒人轉身創辦出版社兼書店,在後疫情時代透過實體活動凝聚社群,填補飲食文化敘事的空缺。嘉俊秉持「不扮高深,只求傳真」的信念,希望讓讀者得悉食物的正確食法與歷史脈絡,抗衡網絡的淺薄資訊。這次休整讓他得以展望未來,計劃朝向兼具文學性與通俗的飲食文學創作。縱然出版業今非昔比,他仍樂觀地慶幸能堅守求真初心,盼以文字溫飽人心。

「香江四大才子」之一、文化人蔡瀾逝世 享年83歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-27

「香江四大才子」之一、文化人、作家、書法家蔡瀾,於2025年6月25日逝世,享年83歲。蔡瀾的親友在社交平台宣布,蔡瀾於周三(25日)在親友陪同下,於香港養和醫院安詳離世。蔡瀾與金庸、黃霑、倪匡並列為香港四大才子,橫跨電影、飲食、文化等多個領域,對香港的文化發展影響深遠。

葛亮 《靈隱》讀後 ── 疫後和時代變異之際的一封情書

書評 | by 克琹 | 2025-05-08

克琹讀畢葛亮小說《靈隱》,認為葛亮以精湛的文筆,將香港「弒妻案」、SARS與疫情等真實「現象」融入故事當,更以三段鏡像構築小說結構,令整本小說宛如一封寫給疫後倖存者的深情「情書」。小說的故事精彩,甚有許多值得思考玩味再三的句子,一如既往地交織飲食文化、語言變革與人性幽微。

本地唯一飲食主題獨立書店 「字字研究所-書店」宣布今年8月31結業 店主呂嘉俊:「我們仍然相信閱讀。」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-23

位於富德樓的「字字研究所-書店」開業至今已有三年,今日(23日)於社交平台宣布將於今年8月31日結束營運。店長呂嘉俊在帖文中感謝外界三年來的支持及愛護,「或者大家覺得一切來得突然,但開始結束總是有時。」他表示,未來 3 個月,書店會如常辦活動、做展覽、推介好書,「字字研究所」會繼續出版,「我們仍然相信閱讀,有緣的話,書店再見」。結業消息傳出後,其他本地獨立書店、演員梁祖堯、大批網民都留言表示表示震驚及不捨,並感激「字字研究所-書店」三年來的用心經營。

【新書】《文學.老屋.好料理》序〈美食美文,在歷史中相輝映 ──從日本料亭到華文文學中心〉

書評 | by 封德屏 | 2024-11-25

封德屏為新經典文化11月新書《文學.老屋.好料理》寫序,談及台灣一九五〇至一九七〇年代的作家,尤其是女作家,大多會在家裡宴客。飯後喝茶聊天,交換創作、養兒育女心得,興致好的甚至來上四圈麻將。封德屏說自己在餐會中聽他們憶往思昔,臧否人事,談文論藝,成為他日後編輯台上寶貴的素材。二〇一一年,台北市文化局委託封德屏帶領《文訊》專業團隊,負責經營紀州庵文學森林。承接歷史任務的她想借助實體空間進行文學展演與推廣的跨界實踐。但苦於沒有經驗,定位與特色頗費思量。早年前輩作家的美食豐盈了她的心與胃。她忽然靈光閃現,想到作家美食:可以透過美食講不同作家的美好故事,喚醒美食靈魂的第四覺「思覺」,有美食之「思」入菜的「作家私房菜」於焉誕生。作家私房菜每逢有新作發表,一如作家的新書發表會,總是聚焦吸睛。藝文界、美食界、作家親友、媒體朋友…齊聚一堂。作者登台顧盼生姿,作品呈現原汁原味,嚐美食、聽故事、聊心得,盛況空前!作家私房菜由作家本人執筆,細說從頭,如數家珍,美食、美文交會,相互輝映。

話題》如果拌飯不能拌:從《黑白大廚》愛德華.李人生料理「鮪魚拌飯」,咀嚼美食與文化的認同

時評 | by 陳彥明 | 2024-11-30

近期熱播的實境節目《黑白大廚》,其中「人生料理」競賽項目中,韓裔美籍大廚愛德華.李(Edward Lee)端出一道「鮪魚拌飯」料理,以此闡述他人生的故事和自我認同的混亂。由於兩位評審給分和評論的角度差異甚大,後續引起眾多討論。強調「推廣韓食」的評審白種元,深受這道料理背後的故事感動,也高度接受這種為韓食注入新生命的作法,因此給了高分。韓西合併的食材、烹調方式,不知該用筷子、湯匙還是刀叉來吃的食用方式,都代表著愛德華混亂的身分認同。然而,愛德華的拌飯料理對安成宰而言有個致命傷:不能攪拌的飯,能稱之為拌飯嗎?一旦接受這是拌飯,那麼韓國拌飯的定義將就此改變,各種奇特的米飯料理都能稱之為拌飯了。詞彙背後代表龐大的文化累積,拌飯是傳統韓式料理,雖然烹飪競賽的本質在追求美味,然而一道料理背後,含帶著無限多種思考的層次。愛德華一直嘗試在不同文化中,找尋認同與定位。Openbook整理近期出版的韓國飲食相關書籍,邀請讀者一起品嚐書本裡的韓國美食與文化。

話題》看完黑白大廚,來一盤黑白切:從台灣飲食書看美食與文化

其他 | by 陳彥明 | 2024-11-13

不必攪拌的拌飯,能稱為拌飯嗎?近期熱播的韓國實境節目《黑白大廚》,美籍廚師愛德華.李(Edward Lee)的一道拌飯料理,不僅在攝影棚內引起眾多討論,熱潮更漫延到海外各地。撇開命名的爭議,愛德華.李的拌飯,講述他身為韓裔美籍的認同困惑,同時也挑戰了韓國傳統飲食的界限。叫好連連的《黑白大廚》美食料理競賽,不僅僅是大廚們對廚藝的較量,更延展出關於文化底蘊與認同的探究。台灣的飲食文化在面對全球化和時代變遷的過程中,同樣展現了對創新和文化延續的追求。而在台灣書市,飲食書一直是源源不絕枝繁葉茂的一脈。在眾多與飲食相關的著作中,我們可以讀到日常生活、家族記憶、在地認同乃至鄉土人情。陳彥明整理了講述台灣料理的書單,不僅看看食材與烹飪技術如何結合,更從中窺探一個時代或家庭的歷史與記憶。

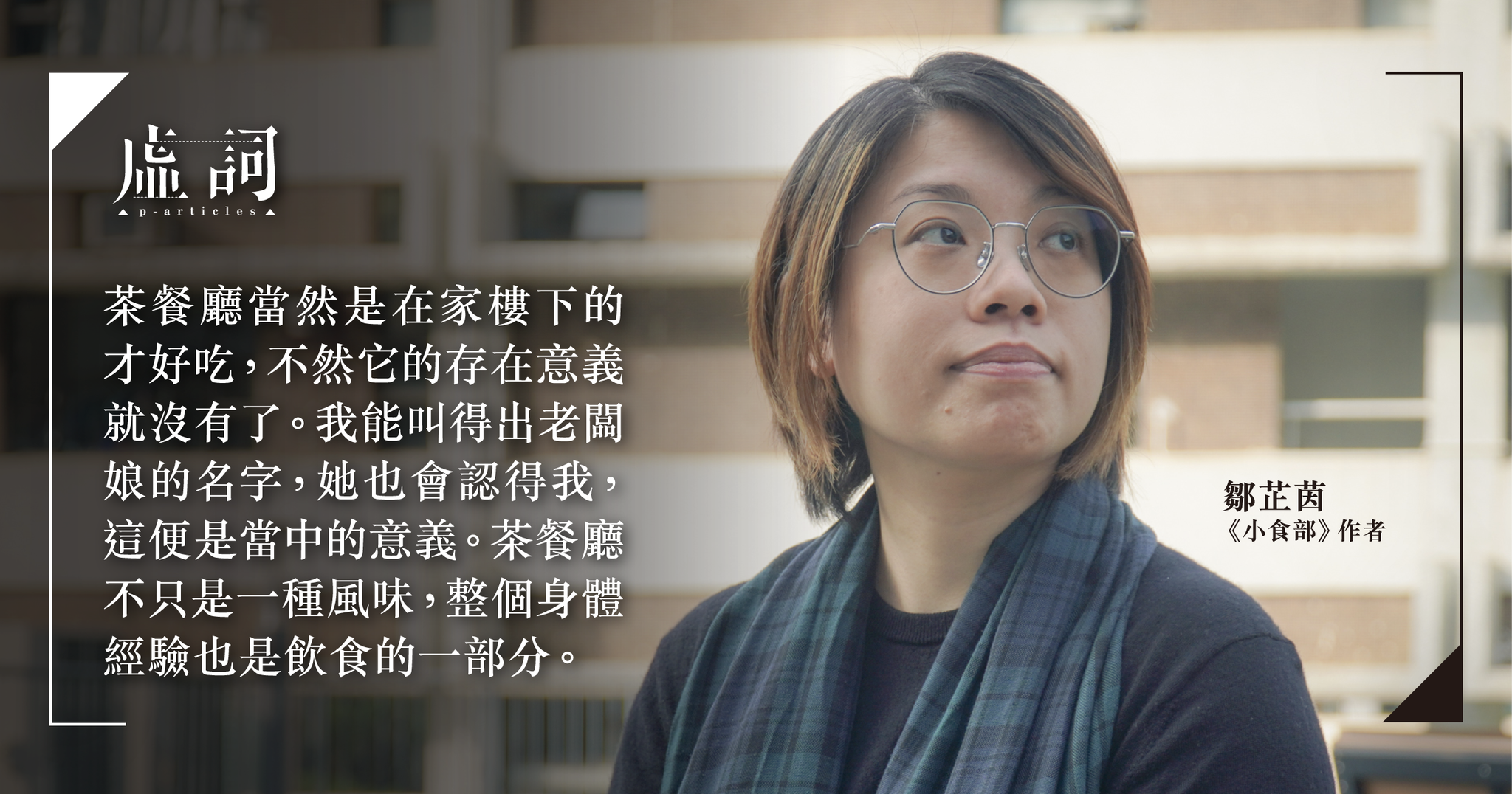

日常爐灶,文化人情——訪《小食部》作者鄒芷茵

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-03-06

飲食本是家常事,在網絡年代食評隨處可見。不過鄒芷茵所寫的飲食專欄,卻並非尋常可見的食評。本身從事文學研究,曾獲中文文學創作獎、青年文學獎,著有散文集《食字餐桌》,結合研究者和作家的雙重身份的鄒芷茵,在專欄中既寫飲食,同時將各色各樣的文學典故與歷史資料順手拈來,文藝光影穿插在粥粉麵飯之中,把一道家常便菜寫得五味紛陳。緩緩讀著她新近出版的散文集《小食部》,尤如喝下一碗老火湯般滋潤而營養豐富,非一般速食快餐可媲美。她笑說寫飲食文章與烹調同理,最重要的是用心。「不是隨便把食材放進鍋裡,不然每餐都是吃火鍋。」

編輯部新年精選「引人飯聚」飲食電影

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2024-02-08

所謂食得是福,新年總是「引人飯聚」,出席各大飯局期間、飯局與飯局之間無所事事之際,賭片不是你唯一的選擇,講飲講食一樣咁開心,編輯部特意為大家搜羅電影中的「飯聚」證據,推介俾大家送個靚飯,過個肥年!

【文藝Follow Me】「我想寫玲瓏剔透的飲食文章」——專訪呂嘉俊《好好吃飯》、《味緣香港》

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-12-07

未正式開始訪問前,呂嘉俊首先慨歎:「開書店時訪問邀約接踵而至;出了兩本書沒有人找過我做訪問,你是第一個。」他搖了搖頭,「沒人對一個出書的作者有興趣。」從經營「字字研究社」做出版,到擴展成一間書店,呂嘉俊當然知道出書之難。

【教育侏羅紀】食,山城,隨想

教育侏羅紀 | by 鍾柏謙 | 2023-06-13

偶爾滿懷希望去嘗鮮也和期望不符,不知是否我的選擇出了問題。某大學遙遠角落之中,有間咖啡館糅合了簡約風格,少量的榻榻米卡座營造環境,明明如此雅緻,明明好評如潮,上桌的味增豚肉烏冬卻與環境格格不入。湯底肉末載浮載沉,豬肉片乾韌且帶餿味,分量只有一個中型碗,配上不菲的價格,可真貴精不貴多。你說是配著環境下飯吧,那裡跟酒樓一樣吵鬧,位置比拉麵店還狹小,煞風景得很。跟友人對了眼,一致認同「可一不可再」。

【文藝Follow Me】從飲食男女到飲食書店 「字字研究所」呂嘉俊:食物不是機器

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-02-18

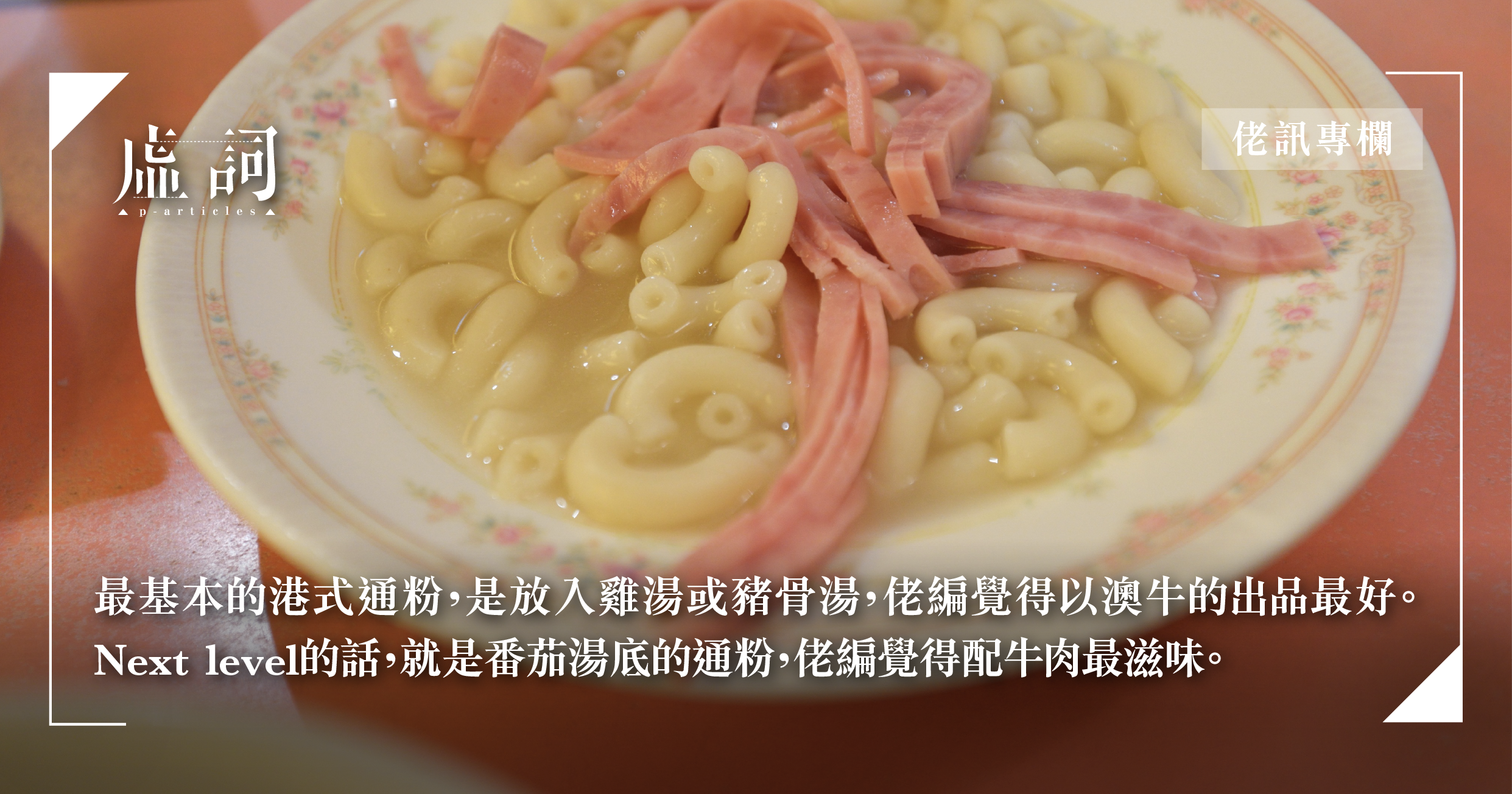

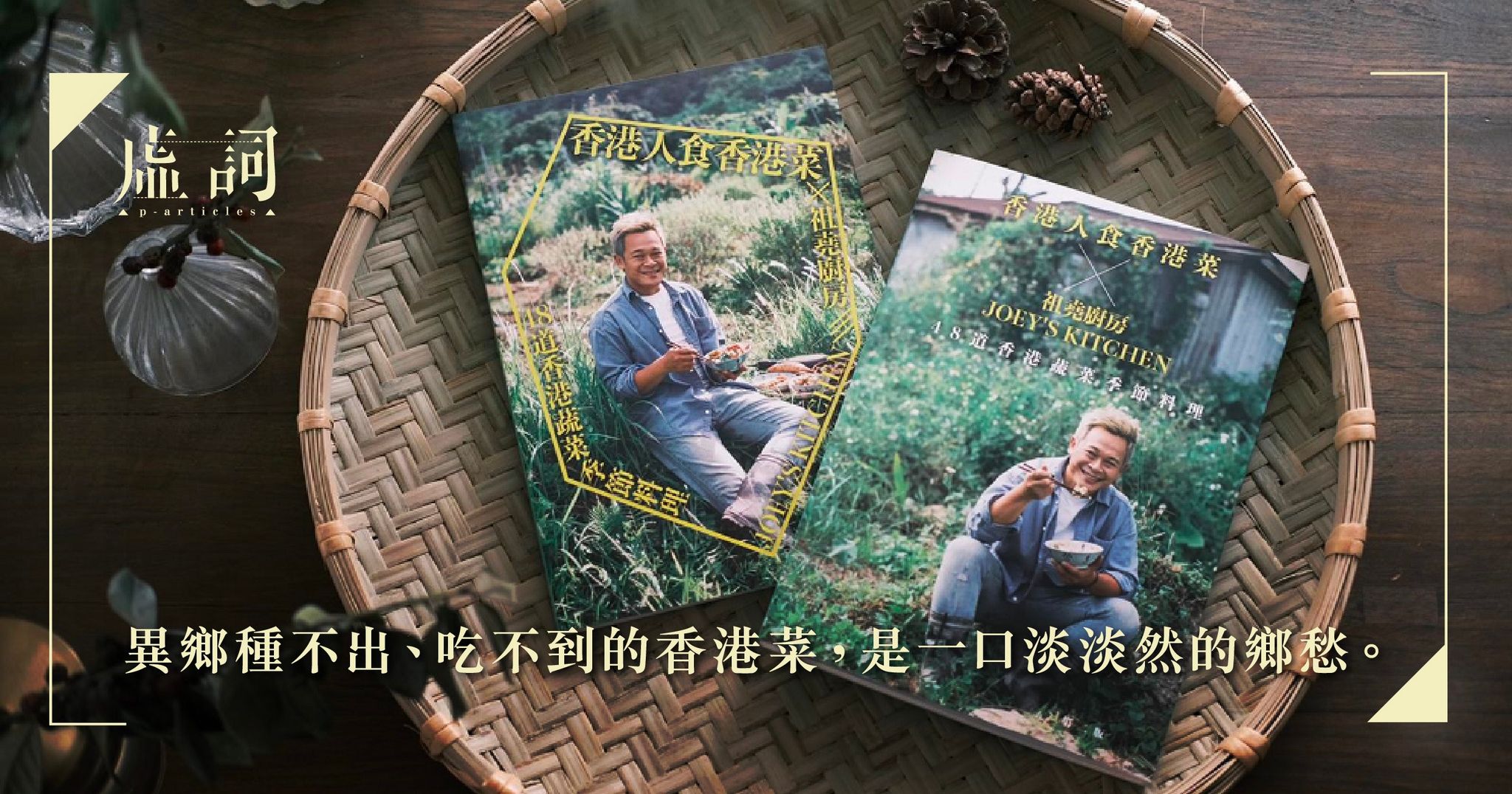

富德樓一樓的「字字研究所」是一間書店,也是出版社,特別的是書店琳瑯滿目都是關於飲食的書籍,《香港人食香港菜》、《圖解香港燒賣》、《壽司之神:小野二郎的米其林精神:執著、堅持、精進》。負責人呂嘉俊說他本來只想開間普通書店,直至有次「七分一書店」店長James對他說:「不如你做飲食書店,全香港沒有飲食書店,而你最熟悉飲食。」讓他下定決心在2021年6月開了「字字研究所」。

【已讀不回 S2 #5】馬田:暢銷八萬本的食譜是...?村上春樹廚房閱讀同好會《村上RECIPE》

已讀不回 | by 馬田 | 2022-02-22

已讀不回 Book Channel 第五回請來「點Cook Guide」馬田為大家介紹《村上RECIPE》!這本絕版人氣食譜是「村上春樹廚房閱讀同好會」一眾書迷的心血結晶,嚴選村上作品中三十五道菜色,將其化為食譜,以食的角度解構村上的文學世界。

【已讀不回 S2 #4】馬田:香港之味:呂嘉俊編《本土情味——飲食男女文章結集》

已讀不回 | by 馬田 | 2022-02-22

第四回已讀不回 Book Channel請來「點 Cook Guide」馬田為大家介紹《本土情味——飲食男女文章結集》。這本書由已停刊的《飲食男女》雜誌文章結集而成,收錄了過往十四年間大大小小的老字號食店專訪,寫飲寫食的同時,紀錄了珍貴的香港本土故事。

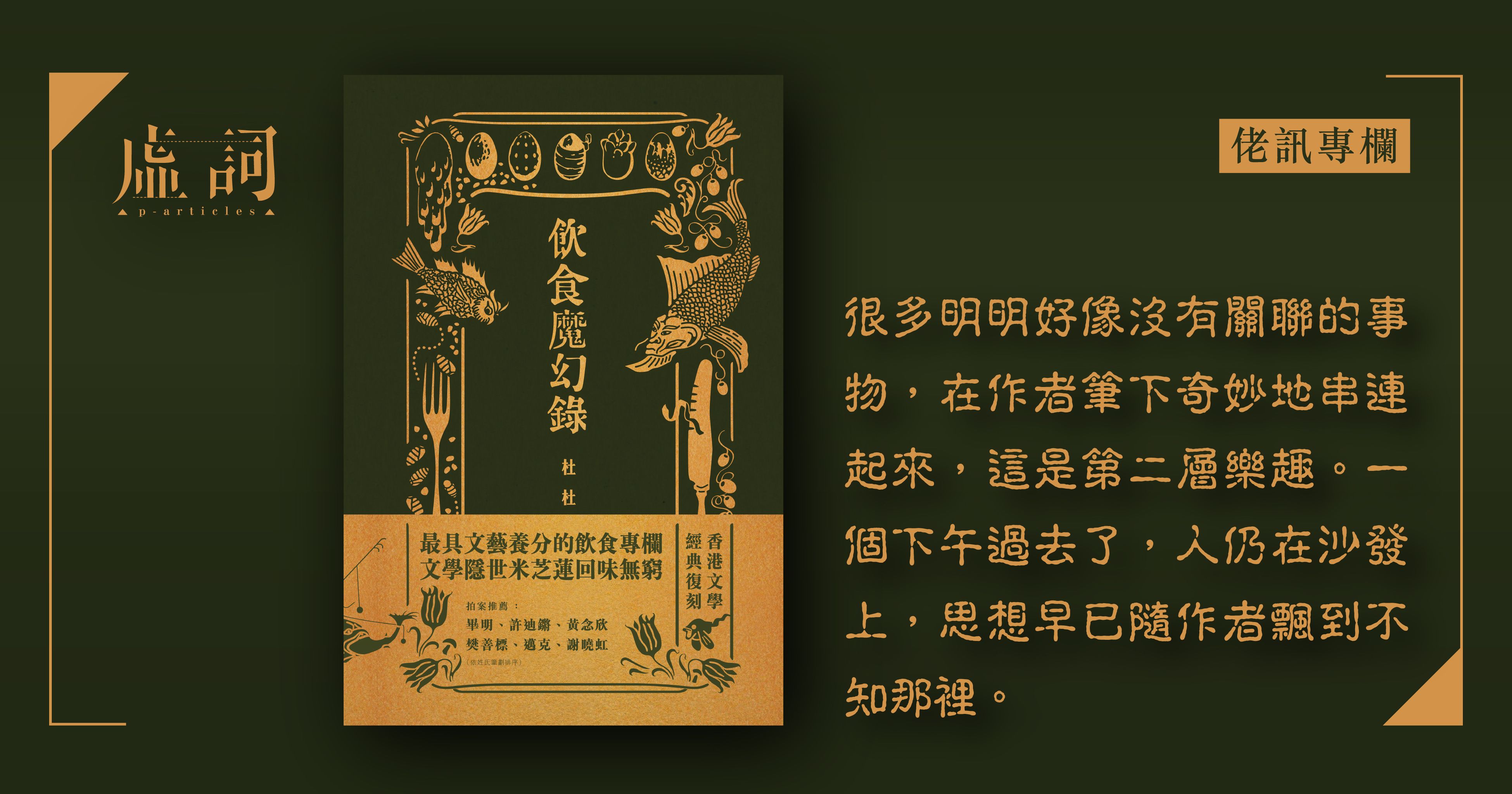

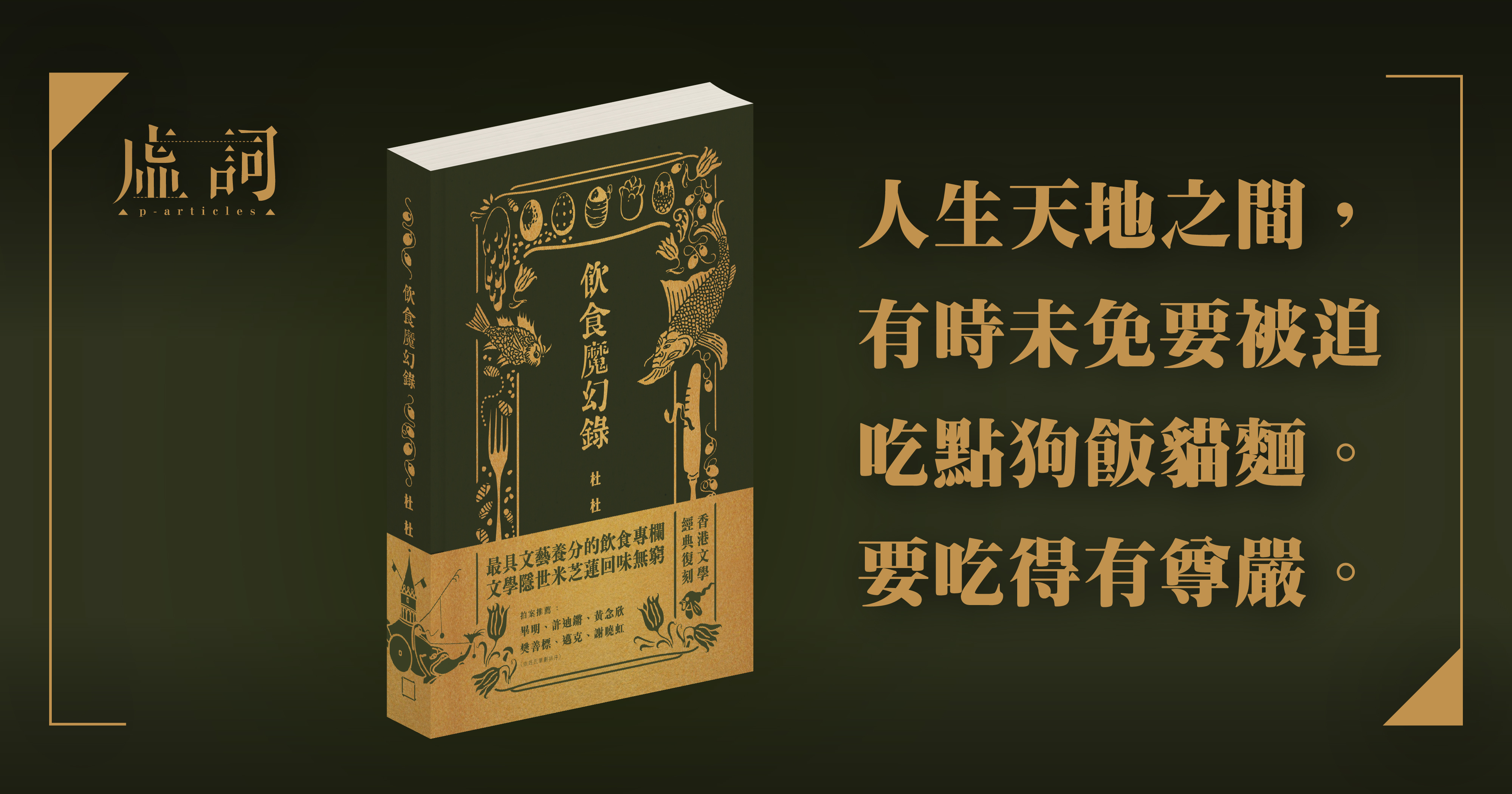

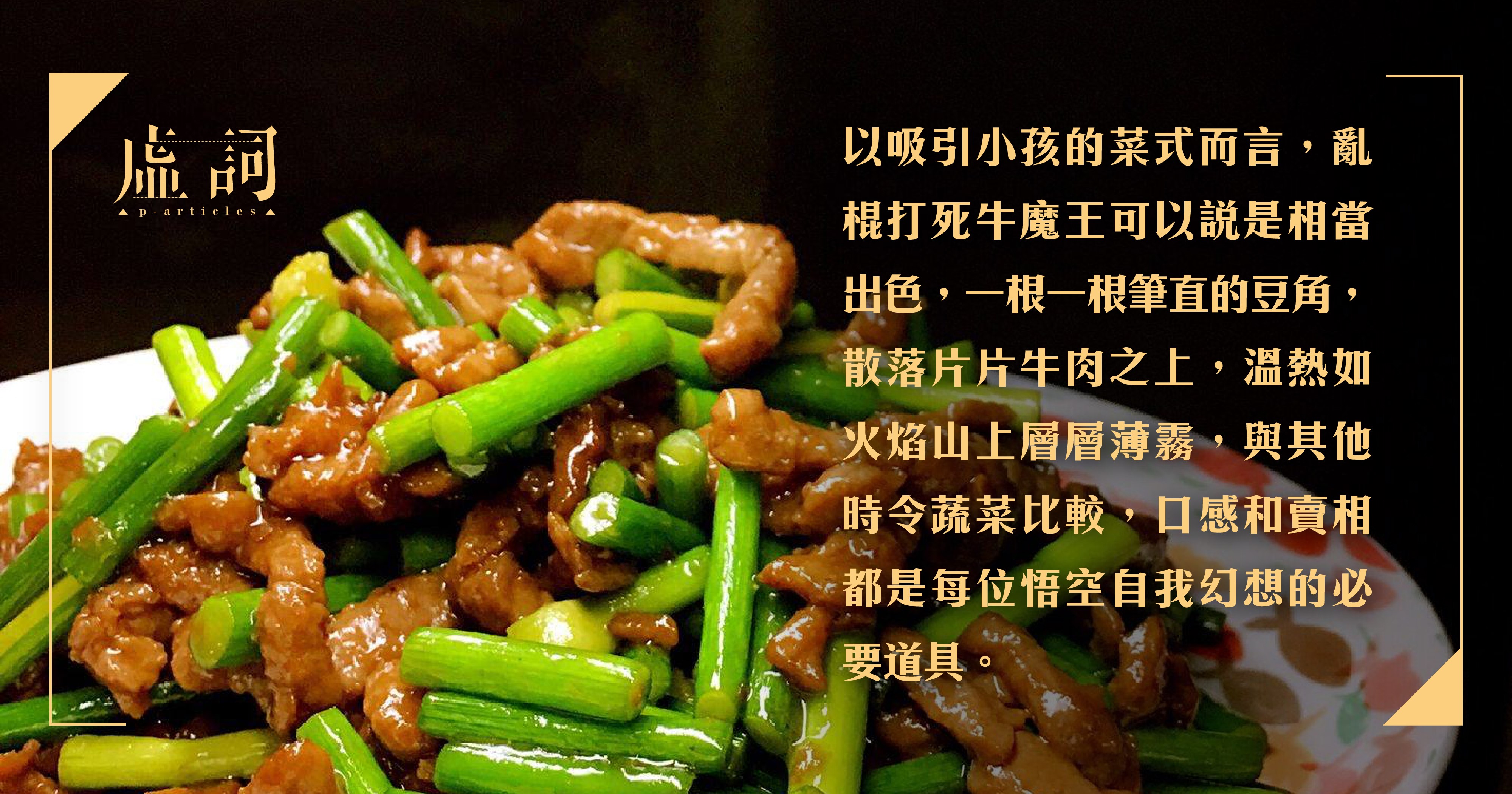

《飲食魔幻錄》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2021-05-07

專欄寫作逾半世紀,杜杜經典文集《飲食魔幻錄》去年再度復刻,以魔幻童話般的文字,從飲食寫到一座城市的記憶。杜杜新書《甜美的悠閒》亦準備出版,筆訪中提到自己的文學啟蒙,以至寫作日常的各種趣事。如杜杜所言,即使時代再壞,快樂仍是很簡單。

【無形.Comfort Food】 「我的理想是平靜的生活」——筆訪杜杜《飲食魔幻錄》《甜美的悠閒》

專訪 | by 無形編輯部 | 2021-05-25

筆耕逾半世紀,文字輕盈通達的杜杜,在筆訪談及去年再度復刻出版的《飲食魔幻錄》以及新書《甜美的悠閒》。在他的生命過程裡,痛苦和快樂皆有,但最終理想還是過平靜的生活。如杜杜所言,即使時代再壞,快樂仍是很簡單。

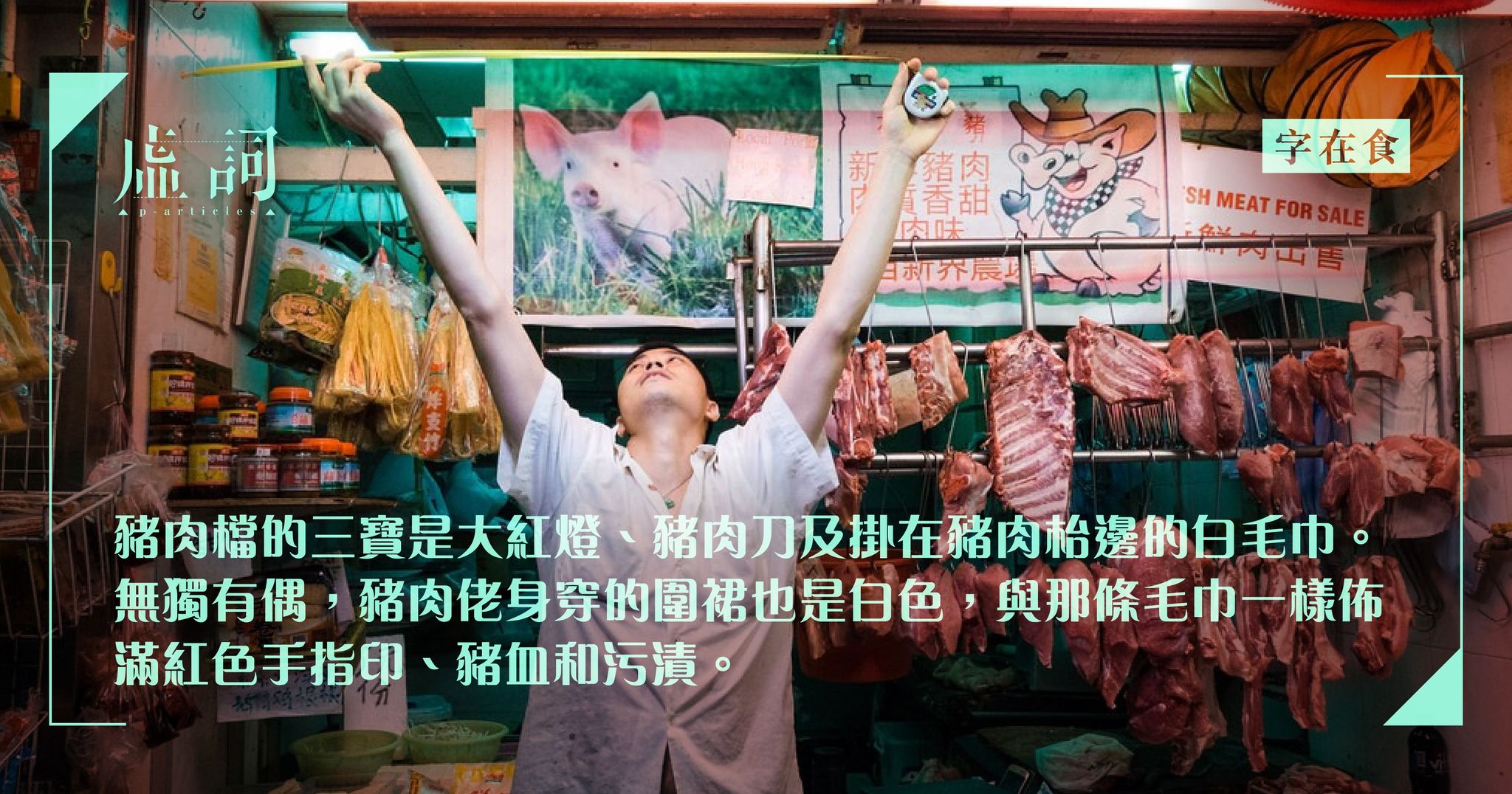

【字在食.街市】童年的三名街市檔販

字在食 | by 伍民傑 | 2020-09-12

豬肉檔的三寶是大紅燈、豬肉刀及掛在豬肉枱邊的白毛巾。無獨有偶,豬肉佬身穿的圍裙也是白色,與那條毛巾一樣佈滿紅色手指印、豬血和污漬。

【教育侏羅紀】君子謀道先謀食——香港社會亟須食育教育

教育侏羅紀 | by 周子恩 | 2020-08-04

香港雖有「美食天堂」之稱,但香港人卻未必真正懂得吃,仿效鄰近地區的成功經驗,向年輕學子推廣食育教育,或可帶來改變。

狂歡不能︰從《叔.叔》看中老年同志自我與家庭間的擺盪

影評 | by 陳振翔 | 2020-06-29

當老一輩同性戀者在更嚴苛的社會中錯過了青春,錯過了叛逆的勇氣,錯過了探索自己的時機,那他們要如何自處?

【食不相瞞】巴爾札克與咖啡︰日飲五十杯,一生五萬杯

現象 | by 虛詞編輯部 | 2019-05-23

高速,高壓,自律,二十年來能夠每天十多小時專注在同一件事上,巴爾札克除了需要足夠的精力,他還需要興奮劑來提神,幫助他對抗重複冗長的寫作。咖啡,不只是他的精神食糧,也是他身體亟需的補給品。

艱難時,飲食讓我們彼此緊靠——氣味相投︰文學 X 視藝展覽

報導 | by Ksiem、Nathanael | 2019-01-10

告別2018年,在經歷了一整年生活災難、集體陷入哀嚎時,香港文學館「氣味相投:文學 X 視藝展覽」開幕了,或許正是文學在冥冥中連結大家、重注能量。今年文學季主題「五味雜陳」,是著手於日常,以食物扣連記憶與情感;「氣味相投」展覽則巧妙安排文學與視藝跨界合作,讓「親近而遙遠,關於飲食的種種記憶與變化……被召喚到我們眼前,並開啟想像,從日常中蒸餾可能」。確實,做文學並非站在高地排拒他人,而是醞釀一種親密的、恰到好處的距離。

奶粉如鉛,紅豆冰浪蕩——「五味雜陳.字裡識香味」講座

報導 | by Nathanael | 2019-03-01

由香港文學館主辦、賽馬會慈善信託基金捐助的「第四屆香港文學季──五味雜陳」,第三場講座「字裡識香味」早前於誠品銅鑼灣店圓滿結束,在主持唐睿的引導下,台灣《聯合文學》主編王聰威和香港作家張婉雯,都大方地擺上他們人生中最豐盛的飲食故事。所謂「豐盛」,大概如海明威「巴黎是一席流動的饗宴」這句名言,香氣與味道一直在記憶中流竄,無時無刻挑撥著心底最幽微細膩的感情,箇中「豐盛」與滋味,自然不必與金錢或價值掛鉤。

如何對抗「末世飲食學」?——「飲食男女」講座紀錄

報導 | by 安東尼 | 2019-03-01

由香港文學館主辦,賽馬會慈善信託基金捐助,第四屆「香港文學季──五味雜陳」的第二場講座「飲食男女」,邀請了李昂和葉輝主講,在藝穗會樓上劇場分享他們作品中對吃和性的處理。主持羅貴祥開場就把講座定義為十八禁和重口味,不過兩位作家沒有時間談太多男女之事,帶觀眾由頭吃到尾,在紫薯與拉絲以外,談談末世與鄉愁。