專訪 | by 王瀚樑 | 2023-05-04

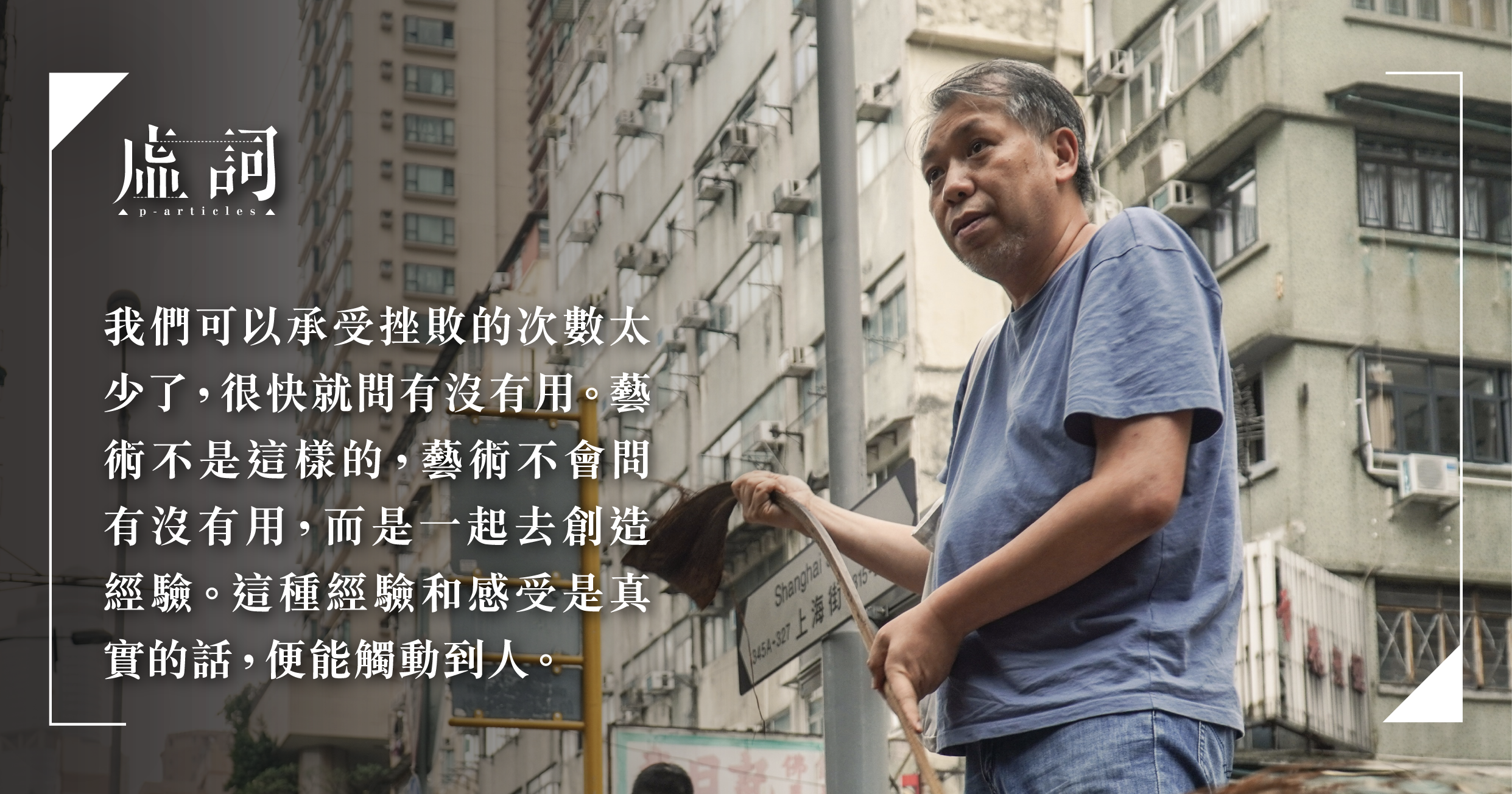

5月1日除了是勞動節,也是程展緯的生日。一年前的5月1日,程展緯穿著港鐵清潔工制服,披上自製的垃圾膠袋,在港鐵站裡默站抗議政府防疫抗疫基金不包括在前線抗疫的清潔工人。今年51歲的他則披著「垃圾蟲」的裝束,批評港鐵的外判標書設計,仍然只是「價低者得」,令港鐵外判清潔工人的薪金遠比食環署外判為低。 自從2021年11月開始,程展緯成為港鐵的外判清潔工,在疫情爆發期間,他以工人的身份,不斷提出外判清潔工薪金過低、支援不足、不受保障等等問題。他也經常運用社交媒體,分享自己做清潔工的感受和趣事。在傳統組織土崩瓦解的當下,繼續令工人的聲音被大眾聽見。 (閱讀更多)

給漫遊者的百年老宅書店——專訪郭怡美書店郭重興與趙偉仁

大稻程老街車水馬龍,最喧鬧繁華的迪化街一帶,門牌129號是巴洛克式的三層紅磚建築,去年底進駐「郭怡美書店」,配搭木質古雅洋房裝潢,飄散滿室書香,讓遊人享受一刻恬靜。 這棟百年建築命運曲折,在18世紀是台灣富商郭烏隆的祖厝,後因經營不善而一度易手他人,去年郭烏隆之孫郭重興把它承租下來,重振祖傳老宅之光,商行變成文化氣息濃厚的書店。 (閱讀更多)

《命案》:戲裡戲外,都是一場對抗宿命的實驗——訪鄭保瑞

宿命原是悲劇,人越要去改命,越見迷失。哪怕是多以對抗命運為題的鄭保瑞,直言拍攝《命案》時也多次迷失。電影以風水命理入題,能否改命,最後還是還是取決於心。幾次推倒重來,重拍過後,主題顯現,鄭保瑞將過往自己的電影風格重新演繹,戲裡戲外,都是一場對抗宿命的實驗。 (閱讀更多)

記錄,不止為了傷春悲秋——專訪《燈火闌珊》曾憲寧導演、陳心遙監製

以霓虹燈為主題的《燈火闌珊》,以雙線情節觸及失去這個主題,曾憲寧導演與陳心遙監製在訪問裡分享創作意念,談及團隊拍攝前做了大量資料搜集,走訪霓虹燈行內現存的老師傅,發掘到霓虹燈牌的製作,恰與電影拍攝有相似之處,決定將霓虹燈放到觀眾面前,讓霓虹燈成為電影的主角。 (閱讀更多)

狼戾廢人,精緻靈魂——訪黃秋生《白日青春》

黃秋生憑《白日青春》獲得金馬獎最佳男主角,電影拍了二十多組戲,黃秋生來回咀嚼劇本的細緻人皆共知,鄧小樺這篇訪問,從他的狼戾表面,走到靈魂之中,表面以下還有許多層次,永遠有一股創作的內在動力,讓他不絕追求,同時可能隨時變化騰動,如同青春少年。 (閱讀更多)