悼倪匡小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2022-12-16

一代作家倪匡早前離世,全城哀悼,張婉雯憶及童年讀《衛斯理》的種種往事,洛楓談及對這位小時候陪伴自己度過寂寞童年的科幻大師的回憶,崑南寫詩悼念,何兆彬翻起其的散文、雜文,特別喜愛倪匡寫的《我看金庸小說》系列,鄧小樺則提起當年經典的清談節目《今夜不設防》。雖然每個人讀的方法和目的都不相同,也不一定每個人都看過倪匡的東西,但讀過了便有一種跨代的聯繫。

【無形.2022,來不及好好告別他們】痛快倪匡

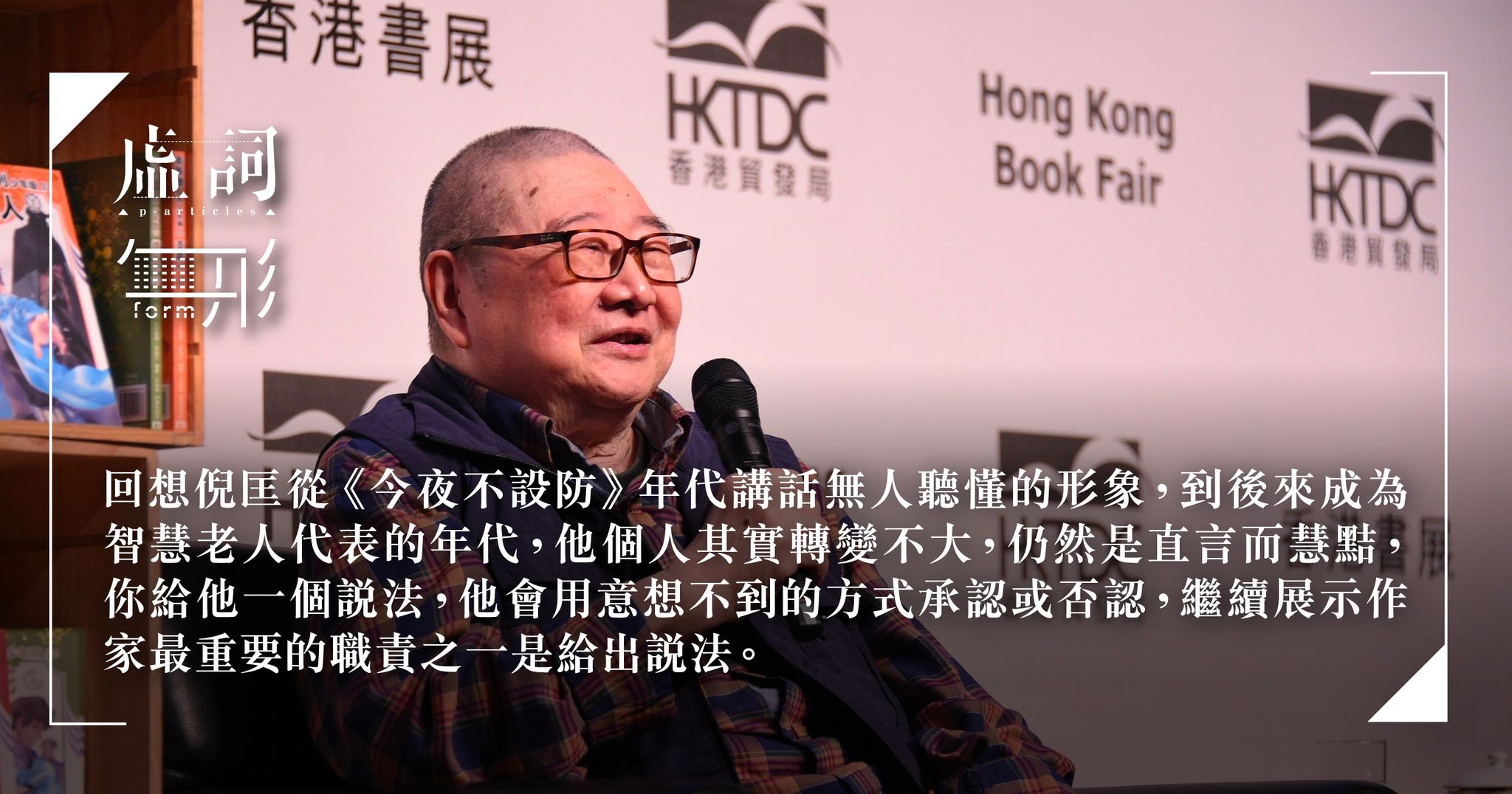

回想倪匡從《今夜不設防》年代講話無人聽懂的形象,到後來成為智慧老人代表的年代,他個人其實轉變不大,仍然是直言而慧黠,你給他一個說法,他會用意想不到的方式承認或否認,繼續展示作家最重要的職責之一是給出說法。類型小說不時需要與時勢互動,影射得好自然會成為「預言」,也是文學自動衍生的光環。著名的港台節目《鏗鏘說》石永泰訪問倪匡,談及《追龍》中重要的「預言」,倪匡笑著接口「是一本偉大的預言小說」,鏡頭就此截斷,但我看他明明還有意料不到的推翻在後面。倪匡被稱為「智慧老人」,我想他對中共的判斷來自於他親身經歷和歷史知識,而我最懷念的,還是他雙子座式俏皮話,給出一個又一個新的說法,痛快。在陰鬱壓抑的時代,我們應該要記住,香港原本也可以這樣。

【倪匡離世】「蒙 C 寵召」一切從簡 遺體低調火化 《衛斯理》《今夜不設防》再成熱話

一代作家倪匡周日(3日)離世,全城哀悼。不論引領華文世界科幻風潮的《衛斯理》、《原振俠》系列,《獨臂刀》及《精武門》等四百多部電影劇本,或是夥拍黃霑、蔡瀾主持《今夜不設防》風花雪月,都是香港人上世紀的集體回憶,引來各界好友、全球書迷追悼,晒出家中珍藏小說全集,緬懷倪匡的才氣和風骨。

【悼倪匡】憶衛斯理,與我的童年

倪匡離世,張婉雯憶及童年讀《衛斯理》的種種往事,而印象最深刻還是早期的《尋夢》、《老貓》、《無名髮》、《藍血人》等。那時沒有手提電話也沒有互聯網,閱讀是庶民的重要娛樂。事隔半生,具體情節已淡忘,但這些小說其實都在提出同樣的問題:地球人是宇宙唯一的中心嗎﹖我們現在身處的時空是唯一的世界嗎﹖那時還沒有「元宇宙」、「平行時空」等概念,卻啟發了像她這樣的小學生對於「現實」的質疑與好奇。

跨代的聯繫:悼念倪匡

洛楓撰文悼念倪匡,談及對這位小時候陪伴自己度過寂寞童年的科幻大師的回憶。在人來人往的細小城市,卻充滿著奇幻的書寫和際遇,生產了像倪匡這樣的寫作人,每個人讀的方法和目的都不相同,也不一定每個人都看過倪匡的東西,但讀過了便有一種跨代的聯繫。

【悼倪匡】穿梭古今的老頑童

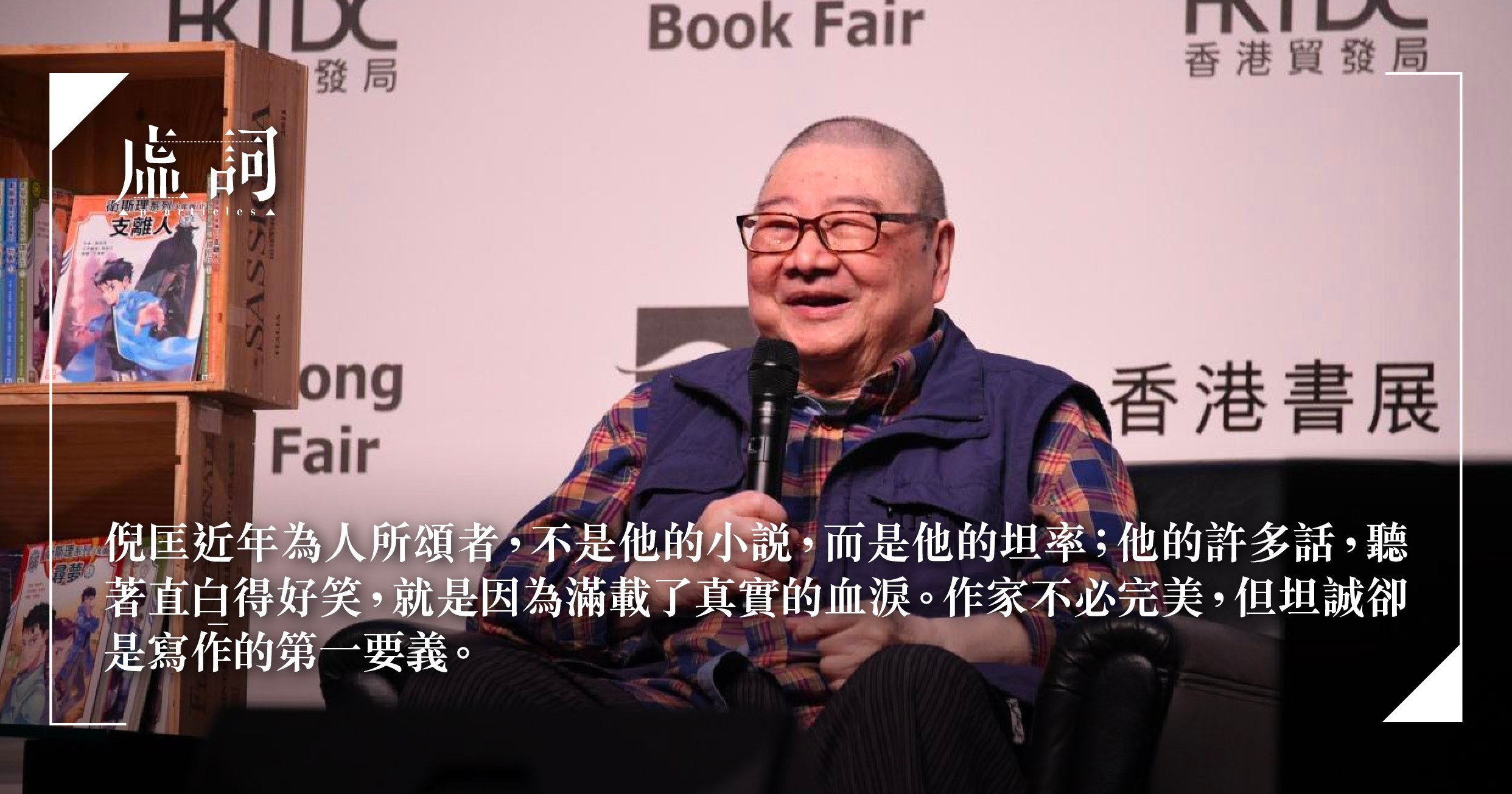

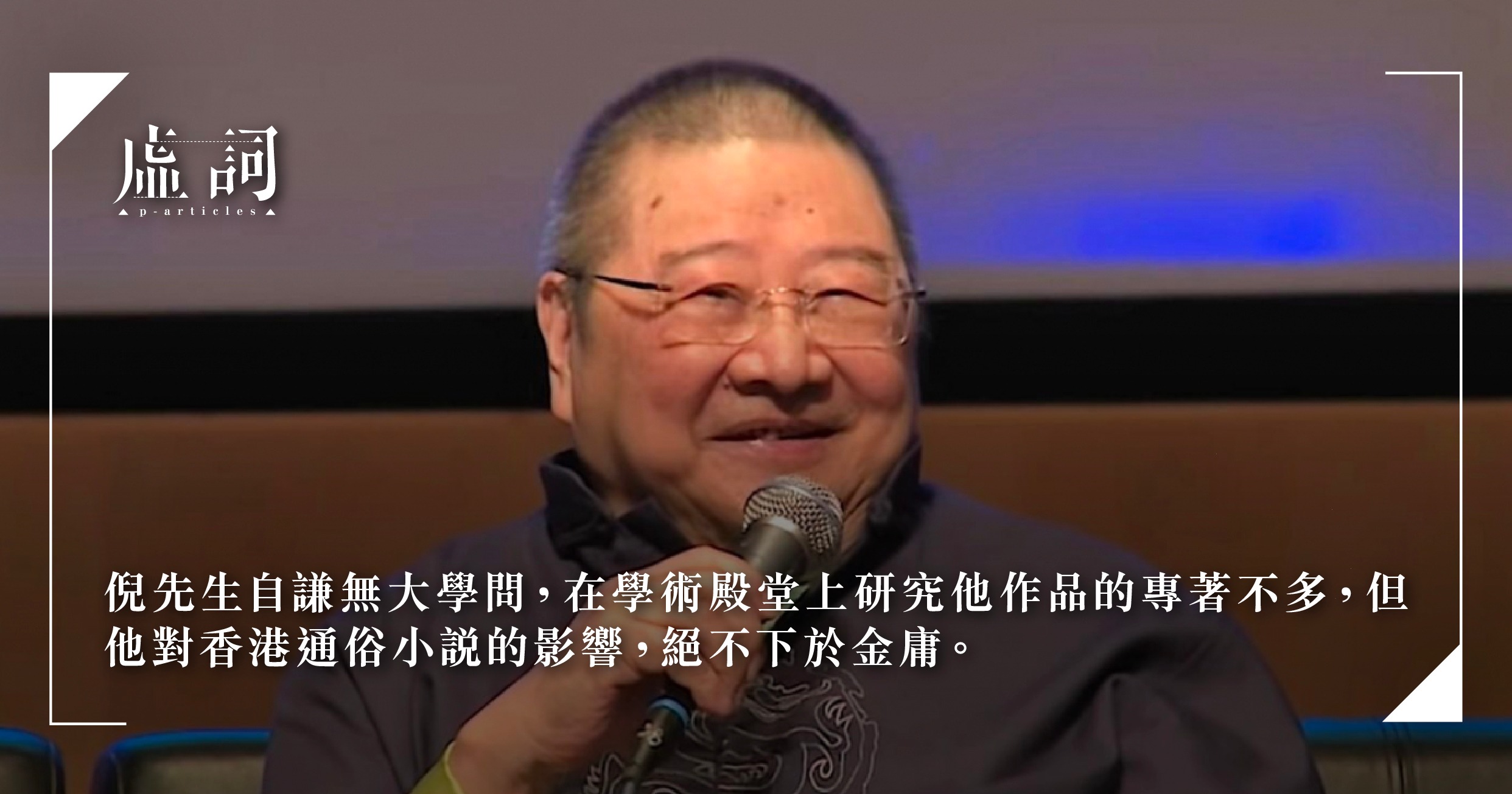

倪匡仙逝,江俊豪認為媒體大都聚焦他的政治取向,或曾經放浪形骸的浪子生活,卻鮮有看到一眾名流談及他對香港文學的具體影響。在學術殿堂上研究倪匡作品的專著不多,但他對香港通俗小說的影響,絕不下於金庸。而倪匡除了是科幻小說的領頭人,更是推動「金庸學(金學)」研究的第一人。

〈同齡的跑道上——悼念倪匡〉、〈童話神偷〉

作家倪匡及導演羅啟銳日前先後離世,文化界人士紛表悼念,崑南與驚雷分別寫詩,以〈同齡的跑道上〉與〈童話神偷〉作悼念。未曾攜手其實早已攜手,銀河上書寫不二的自由;人生多變幻,奢望一步難,然後就能一步佳。

【悼倪匡】衛斯理與我的十二歲

隨著年歲漸長,閱讀的喜好已大大不同。衞斯理早已淡出,但難忘的是透過閱讀,進入了一個魔術時刻,從此在懵懂而孤獨的時光裡,找到一個自在的容身之所。 喜歡冒險、對世界抱有好奇和想像力,甚至也隱約有對正義及自由的嚮往。

【悼倪匡】有一種來客,叫倪匡

倪匡一直強調的「外星本源論」,即所有地球上的文明,乃至人類本身,皆源自外太空,這種說法對六十年代的香港人而言,簡直是石破天驚,匪夷所思,然而,當今天大家對「新時代信仰」已經耳熟能詳,甚至深信不疑,一切竟又如此吻合,如此順理成章。

【悼倪匡】倪匡的金學研究,人要怎活才不枉此生

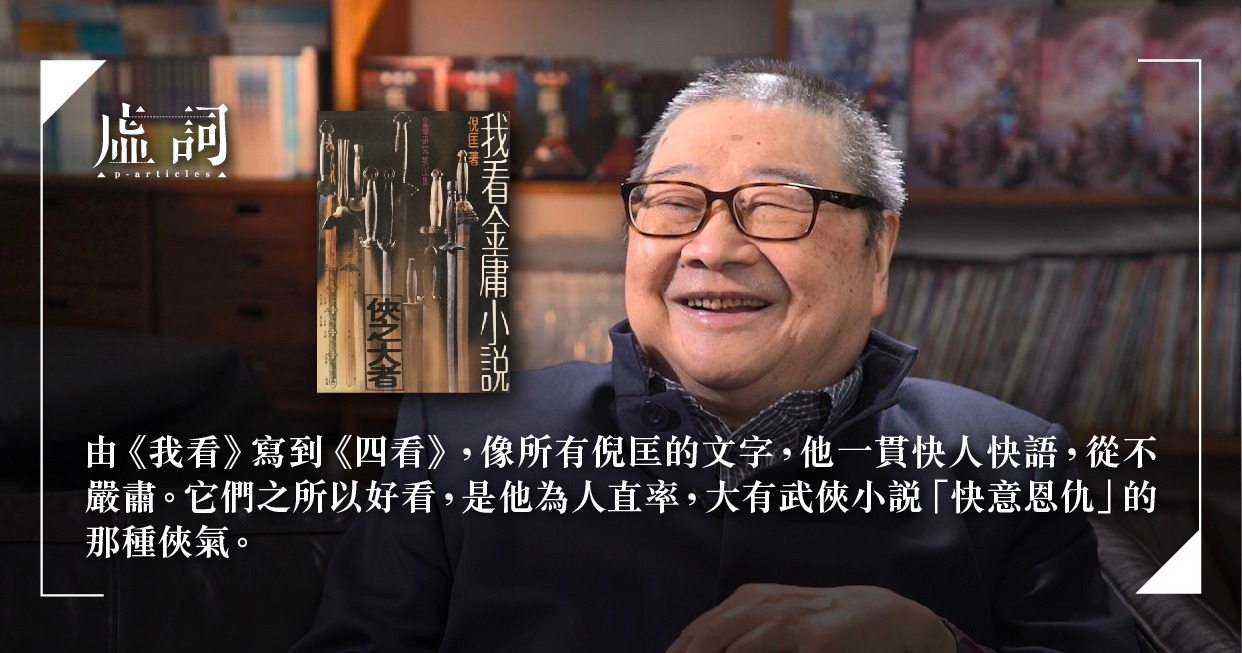

何兆彬念倪匡,沒重讀他的科幻小說,卻翻起了他的散文、雜文,特別喜愛的是倪匡寫《我看金庸小說》系列,之所以好看,是他為人直率,大有武俠小說「快意恩仇」的那種俠氣,將十五部金庸小說排名,引來爭議,但寫來都好看。