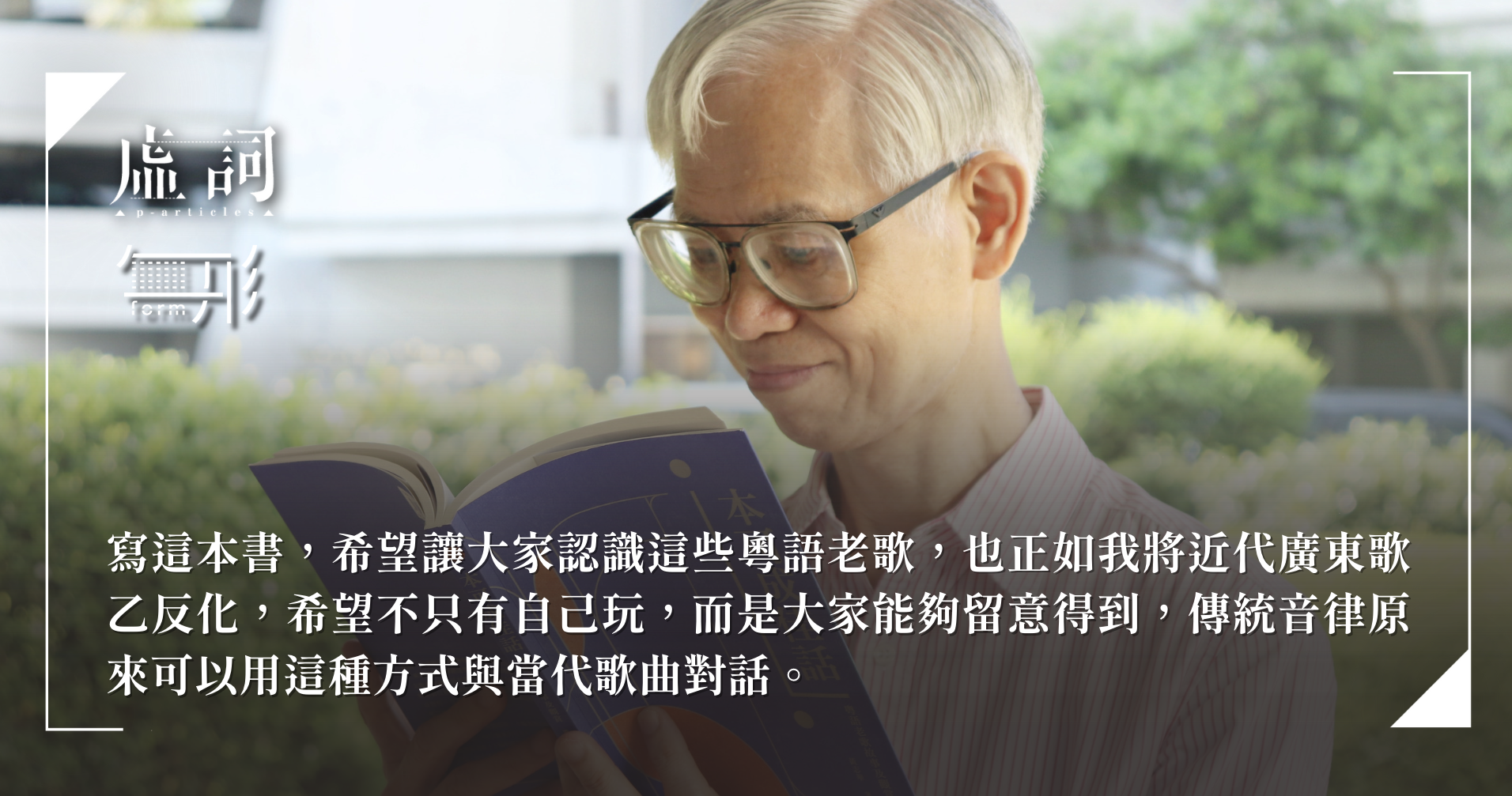

近年本地流行樂壇再次熱鬧起來,廣東歌不時成為大眾討論的話題,當不少香港人重新投入粵語歌曲的懷抱,資深樂評人黃志華新作《本可成佳話──粵語老歌故事及觀賞》,結集在過去三十多年來,積極研究香港早期粵語歌調的文化與歷史,以及有關粵語流行歌創作的理論。藉著九十多首粵語老歌與相關論述文章,讓讀者重新細味半世紀以至八九十年前的歌曲,探究那些年的廣東歌到底發生過甚麼事。 (閱讀更多)

遊歷世間苦難 歸來家之所在——訪《獨行的距離》李雨夢

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-04-30

「無論你去到幾遠,記得要返屋企」。打開李雨夢的新書《獨行的距離——記錄者的觀察手記》,便看見她引用這句LMF在二十年前寫下的歌詞,作為書的前言。這本書記載她自大學開始,獨個兒遠走他鄉,一直往外闖盪的遊歷見聞。這十年間,她見證過世界大事、政局變遷,也曾穿越東歐,旅居異地,體會各地風情文化。在這個人們紛紛逃離的時代,她卻回到香港出書。「為甚麼要回來?」大概是她回來後,被人問得最多的一個問題。 她說,因為只有這個地方,是她的「屋企」。 (閱讀更多)

與年輕詩人有染,談詩的姿態——筆訪陳康濤、施勁超

專訪 | by 陳康濤、施勁超 | 2023-08-15

(編按:在許鞍華《詩》的開幕禮上,黃燦然致辭時提到,希望廿幾、三十歲香港詩人的前途會更好,有更多詩的空間和可能性。近年香港有不少年輕詩人出版詩集,香港詩似迎來新氣象,但與此同時,去年「香港中文文學雙年獎」新詩組得獎名單被無故除名,近日更表示將完善作品提名及評審準則。所謂「好」詩為何?香港詩的未來將是甚麼模樣?在這個時代下催生的詩人是怎樣的?寫詩、出版詩集又有何意義? 「虛詞」編輯部邀請了過去一年同樣出版個人首本詩集的兩位年輕詩人——陳康濤(《與靈魂有染》)與施勁超(《行走的姿態》)進行筆訪,各自分享寫詩緣起及出版詩集的過程,也談個人的詩觀、香港詩的發展等,讓讀者們可一窺當下年輕詩人的靈魂與姿態。) (閱讀更多)

【無形・沖繩.虛實之旅】訪陳慧《弟弟》:當我想穿牆時,我就會寫作

還有呼喚弟弟的人。小說敘事者譚可意自弟弟可樂誕生便陪伴在側,這個姊姊強悍如石。父母吵架,十三歲少女抱走襁褓中的弟弟離家出走,逃得毫無眷戀。「因為那是必須的。你甚麼都沒有,唯一有的就是反叛,你有的就僅是跟整個世界過不去。」拒絕「現在的年輕人…」式說教,陳慧把矛頭對準大人們。「所以假如一個人到了四十歲突然說要反叛,省省吧。」彷彿可意在面前譏諷,「簡直討厭!你已經甚麼都有了,還說要反叛。」 (閱讀更多)

由口噏噏到粵語本字研究,箋注兩大粵語開山之作——筆訪《廣府俚語字詞考析》作者陳小朗

從古至今,人們大多是口耳相傳中學習粵語,粵語較少用作書寫應用,也缺少專門書籍紀錄,故大部分粵語使用者都是會講不會寫:為何「昨日」叫「尋日」?「明日」叫「聽日」?「口噏噏」的「噏」字、「發吽哣」的「吽哣」又是甚麼意思? 從方言字詞中尋找漢語的根,令人明白粵語字詞的歷史、意義和用法,讓粵語得以傳承下去,是研究粵語本字的意義所在。《廣府俚語字詞考析》一書,由「民間」粵語研究者陳小朗所寫,自2003年至今,陳小朗日夕捧讀兩本粵語開山之作——詹憲慈的《廣州語本字》與孔仲南《廣東俗語考》,查考釋義、搜羅用例、鉤沉掌故,在博客寫下300多萬字的筆記,公諸同好。學界有關粵語本字研究眾多,但專門針對《廣州語本字》與《廣東俗語考》箋注和考證的研究,卻是難得一見。有見及此,「虛詞」編輯部特意邀請陳小朗先生作筆訪,分享其珍貴的研究經驗,也讓讀者們對日常使用的粵語多一份了解,更加有效地傳承並保育我們的語言。 (閱讀更多)