【查映嵐專欄:火宅之人】關於舞蹈這回事

六月份開始,我又要學跳舞了。將要去MIRROR其中一位成員有份辦的舞蹈教室,學MIRROR的團歌之一《IGNITED》。這件事令我頗感自豪,似乎可以開始自認是很投入也很稱職的粉絲。

關於舞蹈這回事,我可以說什麼呢?它對我來說已經非常、非常遙遠。最後一次認真上跳舞班,已經是二十年前;最後一次排舞表演則是大學二年級。那之後的十多年間,舞蹈早就成為與我無關的他人的事,這些年不僅自己不再跳舞,連舞蹈表演也極少看。

要說是「放棄」了舞蹈嗎,又未免言過其實——實情是本來就沒有認真拿起過。許多香港中產家庭出身的小女生都在很小的時候上過跳舞班,芭蕾尤其常見;畢竟小女生穿著小小的粉紅tutu紗裙多可愛呀。而我之所以從未學過,似乎是因為母親堅信學芭蕾會讓腳趾變型,而且人人都學,太俗。不過,某年暑假,母親忽然興起,覺得我應該去學中國舞。對我講得天花龍鳳,彷彿世上沒有更好看的事物了,於是報名後我一直期待,直到夏日臨近,報名人數不夠,興趣班在最後關頭宣佈取消。我人生中最接近中國舞的一刻就此終止。

母親一直討厭從眾,在《還珠格格》風潮席捲華語圈時,她相當鄙視這種口味,堅持我們家只會看《雍正皇朝》和《大宅門》。天生爛俗如我,有時也佩服她不從眾的決心,可是這也令她在某年暑假喪失了一個足以贈她兩小時清靜的兒童興趣班。

中三還是中四的時候,少年叛逆,我自作主張報了名學跳舞。印象中好像是在學校附近胡亂找的studio——那時互聯網剛開始流行,資訊還不很流通,要貨比三家很難。在街上看到招牌,鼓起勇氣上去看一眼,拿了學費資料,很快便報了名。學費還是要由母親出,已經忘了是怎樣說服她;其實還有很多細節老早忘記了。記得課堂時間表上的名稱都很陌生,我好像一直都是學hip hop和jazz,記得很快開始學six steps,但大部份導師的臉都忘得一乾二淨。記得同校的好朋友都在一起學舞,但忘了我們是一起去報名,還是一個介紹另一個。記得我們組了一支六人女子舞團(舞團的名字我記得但絕對不想提起),找了舞蹈學校的老師和師兄幫忙排舞,開始備戰比賽,但完全想不起這是誰的主意,更想不起我到底為何自信滿滿地參與其中。

對最後一點感到特別迷惑,因為我應該算是相當欠缺舞蹈天份的人。雖然常做運動,四肢尚算協調,但身體的柔軟度為負值,完全不是那一塊料,就算記得到舞步,大概也不怎麼好看。但當然那時自己並不覺得。

想來應該是,青春期特別喜歡湊熱鬧,聽見排舞覺得好玩就硬要加入,就算當團隊負資產也在所不惜。六個女仔一起排舞,確實好玩,四出表演、比賽就更刺激。有次不知是誰安排了我們去一家男校表演,服裝是純白的風褸和運動褲,跳完intro,突然切進另一首歌,我們趁此時在台上快速褪去風褸,裡頭僅穿桃紅小背心,一剎那間台下費洛蒙大爆發,震耳叫聲一直持續到我們完成整個表演為止。

站在舞台上那個是我,是我用大腦控制軀體完成所有動作,但是又覺得,台下的人看到的其實並不是我。表演的緊張感與爽感構成的衝擊巨大,肉身與精神分離,跡近以幻術達成的迷狂,很易上癮。

然而對我影響最深的舞蹈經驗並不是那一次。幾年之後,我在英國高中畢業,準備迎接暑假時,我受到一幀雄獅的照片感召,突然強烈地想要去南非一個生態保育區做義工,算是入大學前的大冒險(實際上並不危險)。死活央求媽媽,最後成功帶著我弟一起去了一個月;日間和動物玩遊戲,晚上回到火車站改建而成的宿舍,早早吃過晚飯,沒有互聯網的荒野人人無事可做,幾乎每晚都去宿舍後的一家小酒館報到。方圓十里只有那一家店,所有在保育區工作的人都去喝酒、聊天、有時跳舞。有一晚,大家在狹窄的酒館跳得興起,我坐在一旁看著,一個年長一點的男人來邀我,唯有尷尬地說我不會。他一邊晃動著身體,一邊笑說:「But everybody knows how to dance.」

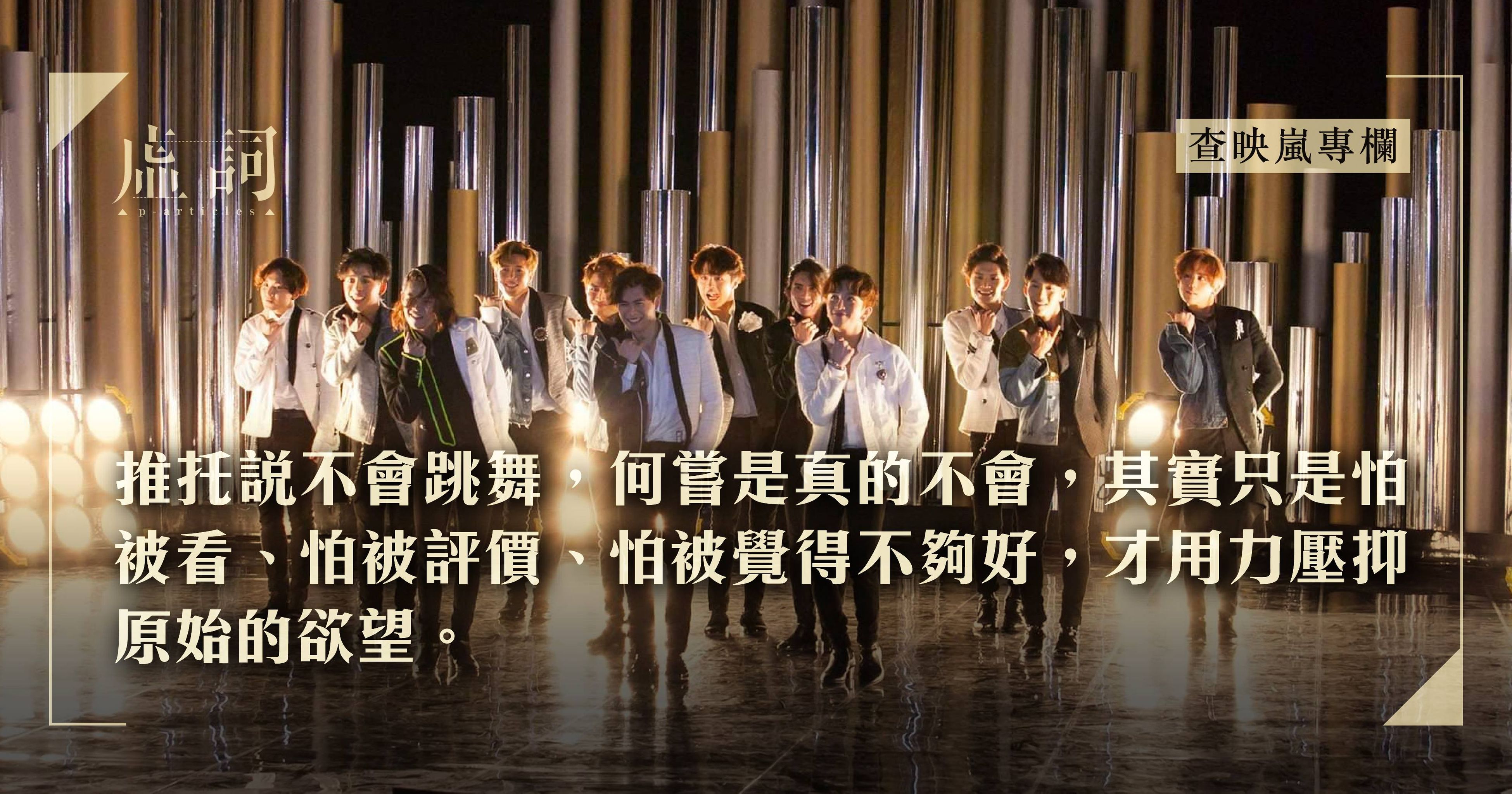

每個人都會跳舞。音樂響起,人隨節拍舞動,如風過處麥子搖曳,本來就是儲藏於身體深處的本能,在這一點上,我們跟史前的人類大概沒有太大區別。推托說不會跳舞,何嘗是真的不會,其實只是怕被看、怕被評價、怕被覺得不夠好,才用力壓抑原始的欲望 。

所以就舞起來吧。不為了美也不為了被看,僅僅為了融化在音樂中,和同樣在律動的他人短暫地成為同一;僅僅是為了,讓身體快樂。萬一有人開口嘲笑你舞姿難看,不用擔心,舞蹈之神絕對會把他抓進地獄的。