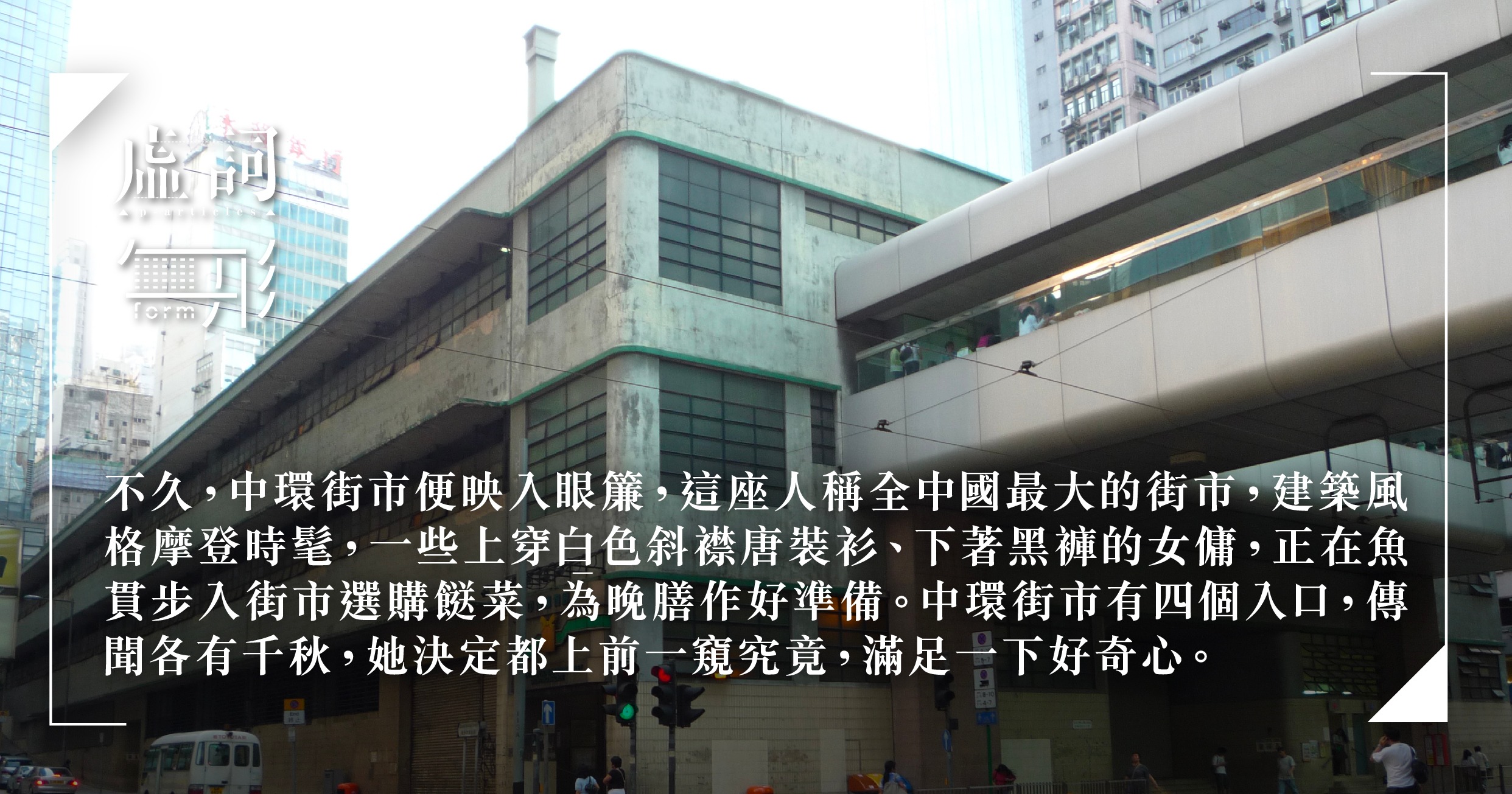

不久,中環街市便映入眼簾,這座人稱全中國最大的街市,建築風格摩登時髦,一些上穿白色斜襟唐裝衫、下著黑褲的女傭,正在魚貫步入街市選購餸菜,為晚膳作好準備。中環街市有四個入口,傳聞各有千秋,她決定都上前一窺究竟,滿足一下好奇心。 (閱讀更多)

【小克專欄】關於填詞的100件事(六)

小克專欄續談填詞,並提及堪稱其中一個最難韻腳的「車」韻,詞人一旦選中,便不容易埋尾,不論題材為何,都見詞人跟這韻腳艱苦博鬥的痕跡,並隨之分享個人以此韻腳入詞的經驗,當中包括為張繼聰所寫的《David Harleyson》,更為讀者送上兩個關於此曲的秘密彩蛋! (閱讀更多)

【無形.老派街市之必要】小塵埃——給外婆

「我知道你也不再上菜市場了/年月是沉重的背負/你的腰身僵直再也無法彎腰為我摘一盤豆芽/我狹小的冰箱深處存著的蔥油/想必是你從前捧來/把蔥白切的細細、油封/有時我禁不住會想望從前/溪流、泥土與陽光/我可以蜷曲雙腳在午夜的後座/不必站在冰箱的燈下/挖一勺油膏/逐哩逐吋靠向你」 (閱讀更多)

【無形.老派街市之必要】屬於農人的街市

街市從來是個社區網絡,也是人際關係的載體,艾苦對街市文化的認知,卻是從歐洲求學時期到訪烏克蘭利維夫某農貿市場開始。這個充滿著市井氣息的地方,讓艾苦自覺人生中第一次吃到真正的番茄,連隨想起其居於烏克蘭的友人。 (閱讀更多)

【查映嵐專欄:火宅之人】最好的禮物

當被其他人問及,你的成長幸福嗎,查映嵐認為關乎我們如何理解幸福,對她而言,這是個困難的問題,並由此說起最近看過莊梅岩編劇的《最後禮物》,無比真實的虛構故事,現實有時卻比戲劇更怪奇、殘忍,同時也想到被愛著長大的自己,即便那是一份不完美的愛,難道不是人一生中所能得到最好的禮物嗎? (閱讀更多)