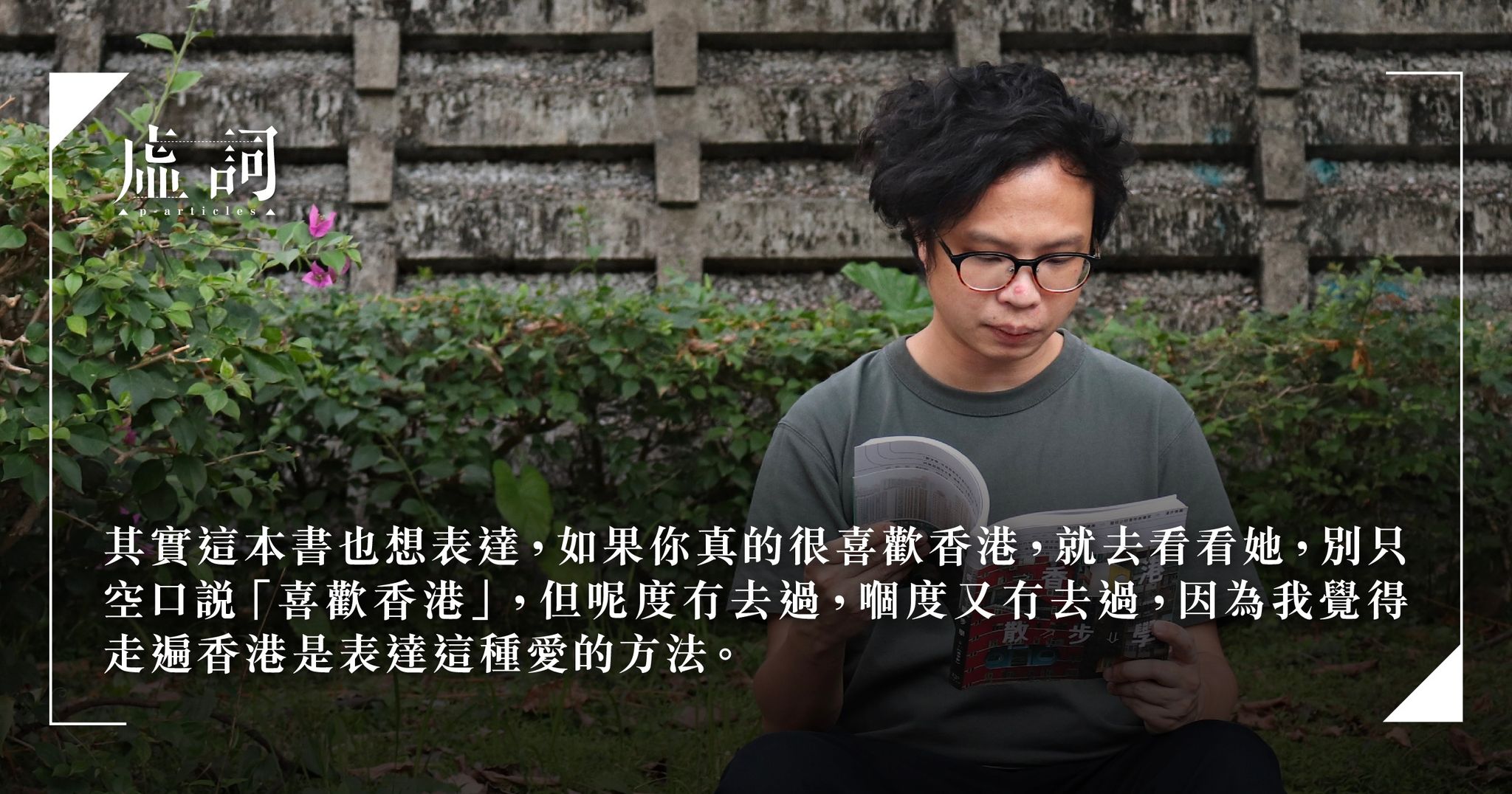

一場疫情,令城市人無法外遊,直接或間接都驅使大家重新細看自己生活的地方,城市研究者黃宇軒年前更以「城市散步學」為題撰寫文章,將心目中的這門學問與興趣公諸同好,最近圍繞「散步」主題出版新書《香港散步學》,希望能讓大眾得以從另一角度,探索這個大家都自以為很熟悉的城市。 (閱讀更多)

無伴奏唱離別的話──訪一舖清唱雙劇目劇作《一舖兩劇》

專訪 | by 黃柏熹 | 2022-11-24

本地無伴奏合唱劇團「一舖清唱」最新劇作《一舖兩劇》,以雙劇目的形式呈現兩個離別故事,分別是圍繞中學生生活的《2022才藝表演(ITQ)》,和講述在時差裡透過網絡重聚的《GMT+8》。儘管故事不同,隨著時間變化或不變的情誼,其實一樣在我們身邊,像抬頭看見一個月亮。 (閱讀更多)

於是去坪洲搬石學荷索行舟同AI伏匿匿寫寫詩——訪飲江

蘇麗真訪詩人飲江,相約在坪洲碼頭見面。飲江叔叔謙謙君子,順手拈起新詩集《Moving a Stone》、《於是搬石伏匿匿躲貓貓你沿街看節日的燈飾》,在記憶裡漫遊新填地和尖沙嘴碼頭,又見蝦頭亞娣忘川嬉水,上帝和AI下棋,俚俗童趣中見智者玄奧,在宗教和宇宙,存在與虛無的弔詭中,領受人類的終極關懷。 (閱讀更多)

帶什麼香港故事去金馬創投

作為年底華語影壇盛事的台北金馬影展,除了眾星雲集的金馬獎頒獎典禮,事實上,還有同期舉行的金馬創投會議。綜觀今屆金馬創投的入圍名單之中,當中便有許多香港導演的新作,《求救訊號》是周冠威於去年交出反修例社運紀錄片《時代革命》之後,目前唯一已公佈的最新作品。同樣帶著新作《我愛過的那個時代》遠征金馬創投的人,還有去年執導《少年》的導演之一任俠。「當你在香港失去了創作自由,台灣有,最近的出路就在台灣,我想,這很自然會是香港電影發展的軌跡。」 (閱讀更多)