專訪《夕陽的光》作者周思中:反抗式微論調,溫柔地愛自己的土地

攝影:梁文熙

小時候玩大富翁遊戲,總沉迷於買地買物業的快感。長大之後卻意識到,這是一個現實又殘酷的世界—— 只要有人搶先成為壟斷家,他的財富就像雪球般理所當然地愈滾愈大;至於其他人就只有交租給錢的份,永世被奴役。

香港社會何嘗不是如此?衣食樓價與交通,都掌握在政府及大財團手中,文化學者周思中如此認為。投身社運多年,經歷過皇后碼頭、韓農、反高鐵等運動,他一直想在這個無意義的遊戲裡,找個出口。

那個出口——或許就是穿起水靴,鑽進田裡耕作。

(攝影:梁文熙)

沒有風險的熱血青年

2005年爆發韓農反世貿示威,年僅25歲的周思中剛從中大政政系畢業,又跑到嶺大讀文化研究碩士。那時,他的老師邀請他參與新成立的《獨立媒體》,於是他就以記者身分,來到灣仔示威區。

周思中提到他們的理想,指當時參考了1999年西雅圖世貿示威,認為當地的獨立傳媒發揮重要輿論作用,所以希望藉傳媒一角參與。在那個冬天,他跟朋友就跟著韓農示威者到處走,跳海的跳海,三步一跪的跪。

那個時候,是香港回歸以來爆發最激烈衝突,也是警方首次向示威群眾放催淚彈。

周思中認為是很好的學習機會:「這是做沒有風險的熱血青年的好時候。」他抓住韓農聊了很久,又與來自各地的非政府組織交流意見;一有空閒,就趁機會讀書研究。不過他卻嫌棄自己當時讀得太少,對農民的理解片面淺薄,甚至只當他們是全球化下被壓迫的眾多人民一部分,都沒有太真正明白農耕議題。

那些久遠又夢幻的日子過得很快,香港就要迎來新時代。2009年,政府落實興建高鐵,計劃將幾十戶村民連根拔起,周思中與朋友走入村裡了解。第一次入村見到村民自給自足,又有自願巡守隊走來走去的畫面,他記憶猶新。

「不要說我,這種模式應該與99%的香港人都不一樣,真的像平行時空。」令周思中驚訝的,是因為村民的日常生活,不僅是樸素或自然那麼簡單,甚至隱約回應了社運某些歸根究柢的問題——搞示威運動是想生活環境變好,但我們的衣食住行都離不開財團與政府,只可任人操縱。參與社運多年,令他明白到整個大環境格局是「我唔可以無咗佢哋,但佢哋又係為自己,只可以不斷廝磨,就算有讓步,都係佢讓俾你。」眼見菜園村居民互相守望與支撐,整個社區幾乎不必依賴甚麼就可自行運作,周思中認為,這就是打破不公棋盤的出路。

於是,他穿起水鞋,踩在泥濘,俯首理田。不過,就在他還未懂曉甚麼農務時,政府人員已來到他腳前收地。村民與社運人士一度嘗試抗議,並與警方發生推撞。

最終,多名市民受傷被捕,推土機開始無情地輾壓農田,但人的意志卻不能被夷平。村民帶著種子與工具,在附近建立菜園新村;而周思中就與其他社運青年創立生活館,定位自身為「探討及實踐新生活價值的實驗場」。

生命何以用間尺量度

農夫有農夫努力,政府有政府收地。後來橫洲、新界東北及蕉徑等收回農地的爭議,周思中已經沒有在前線東奔西跑。他笑言自己這段日子也很「龜縮」,純粹想以做農民來面對,畢竟在社運模式裡,成敗是最大問題——「保唔保留到條村,發展項目係咪擱唔擱置。」但既然政府與財團有權有勢,試過太多方法都沒法抵抗,他說,寧願逃離抗逆的遊戲,專心做個稱職的農夫。

(攝影:梁文熙)

這位稱職的農夫,卻不算太「專心」。2019年初,周思中訪問不少北上發展或退休的農夫,寫成〈漫長的八十年代 : 蔬菜、菜農與香港構成〉為題的博士論文。文章開宗明義要超越流行說法,不再把菜農描繪為受害者,訴說香港農業盛興風光的一章。

同年中下旬,香港農業3.0的劉海龍邀請周思中出書,研究香港蔬菜產業鏈的情況,周覺得是延伸論文的機會,讓他訪問留在本地耕作的農民,於是又答應了。他一邊兼顧耕作,一邊維持生活kidsclub,一邊做研究。雖然研究焦點集中在香港農夫,但周思中仍拒絕「睇死」本地農業,覺得他們是被迫害的一群:「留喺香港嘅農夫全部好叻,咁樣都生存到,佢哋有好多方法。」

今年,《夕陽的光:誰說香港沒有菜園》出版,引來不少關注。不夠幾個月,已經有好幾間書店賣光所有存貨。在前言部分,周思中挑戰「農業是夕陽行業」的主張,並質疑以產量作為式微標準是否合適。書中有不少數據的詳細分析,但有些對蔬果的感情,周思中沒有寫太多入書。單單說產量問題,他提到不少農產品其實有潛質長得更大,但菜統處往往劃一標準限制大小,標榜節瓜半斤裝「最好」;菜心不准太多葉;秋葵也是一隻手指長度。為甚麼要有這些標準?他說:「令啲菜睇落靚啲囉。你諗下賣菜嘅可以點幫啲菜扮靚啫?咪細棵啲,話嫩口啲囉。」

生命又何以用間尺量度?他為農作物感到不值。他又提出另一個切入產量問題的角度——假如農夫種100斤西洋菜,但他只會將其中70斤拿去賣,留下30斤做種。他質疑:「計算產量應該是100斤或70斤呢?別人說香港農業產量很少,根本係『揾嚟講』,我都不明白這個術語在指涉甚麼。」

我與天氣、濕度、底下的昆蟲一起耕種

如果說周思中有一個最大的命題想思考,那應該是「農夫」。

籌備出書的兩年間,他走訪本地59個農場,訪問46個蔬菜產業鏈持份者,了解本地農夫種菜和營運的方法,談蔬菜統營處、天光墟、欄商及有機菜園等,最早追溯到戰前歷史。書中夾雜不少農夫和菜園的家庭故事,其中一個有農夫因為不想老婆耕種時令蔬菜那麼辛苦,提早十幾年租地種荔枝、龍眼、檸檬等果樹,直至他生命快將走到盡頭,才在病榻告訴老婆果園的事,希望自己離開之後,老婆打理果園沒那麼辛苦。

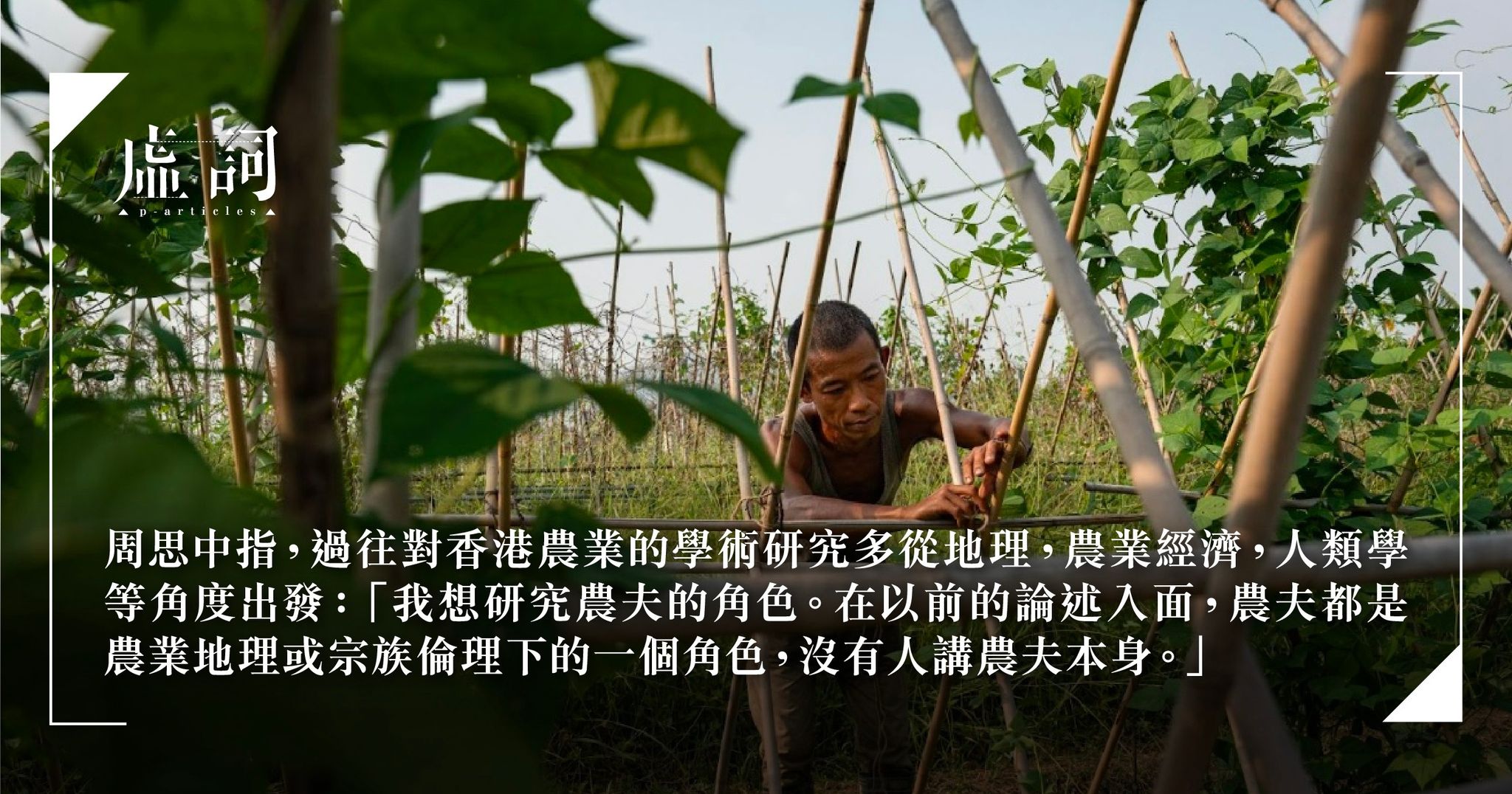

周思中指,過往對香港農業的學術研究多從地理,農業經濟,人類學等角度出發:「我想研究農夫的角色。在以前的論述入面,農夫都是農業地理或宗族倫理下的一個角色,沒有人講農夫本身。」他希望「以人為本」做研究,填補更多學術知識上的空缺。

《夕陽的光》裡提到很多香港農民需要面對的問題,當中最困擾的是甚麼?周思中認為是農產品市場銷售。由於農作物講求新鮮,不能儲存太久,而且如果因為賣不去而久久不收割,農田也無法騰出空間種植,影響周期。因此如何制定生產計劃,並與銷售部分緊密扣連,是最重要的命題。因此,大部分農夫都不會完全依賴菜統處,總是從天光墟或直銷等渠道散貨,讓農田保持靈活流轉。

也因為市場小而分散,致使香港農田的特色是多品種種植——就算市場不能完全接收某品種,農夫仍有其他作物出售,降低虧蝕風險。周思中在書裡形容香港農田「偷時間,偷空間」,非常彈性,但原來這類混種種植早在約在一萬幾千年前,人類開始定居種植時,已經被採用。農夫考慮高度及養分等因素後,就把不同品種種子同時撒下,共享同一片土地,鼓勵生物多樣性。

生活館約十斗的農田,也是一列茄子、一排南瓜、一棚豆角這樣多元耕種。偶爾有蜻蜓飛來停駐葉上,也有檐蛇在生活館的木架上產卵。

儘管多品種種植符合自然,全球趨勢卻倒其道而行,多以大面積農田耕作單一品種。其中一個周思中難以忘記的故事,是關於過萬隻蜜蜂被囚禁及運送:「蜜蜂一日飛5公里。但加州的杏仁農地範圍大到沒有蜜蜂可以飛進去,然後夠力飛出來蜂巢。沒有蜜蜂授粉,植物生長不到,那怎麼辦呢?工人就用貨車運送蜂箱,把成千上萬隻蜜蜂載來載去。好像人蛇般,戴去一個果園授粉,之後上車,再去下一個場。」

周思中相信,耕作需要順應自然:「種田不是一人種,而是我與天氣、濕度、溫度、底下的昆蟲一起種這塊田。」不過,他也承認實踐起來並不容易。今年是他投身農耕第十二年,最新的挑戰是秋天可能遲來或縮短,他需因應情況而調整農作物生產,他倒是享受這種與土地的關係:「千變萬化,太有挑戰性。我還有很多東西要學。」

周思中留著短髮陸軍裝,陽光下一身黝黑的肌膚都被曬出閃光,汗水在他的衣物冒出大小形狀。他幾乎每天都踩單車去落田。

(攝影:梁文熙)

如果明天就收地?

在《夕陽的光》結語,周思中寫到:「農地是甚麼?對農民來說當然就是泥土,是可以持家,撒粒種子就可長出蔬菜的媒介。對政府來說,農地卻是一個規劃類別,與住宅、商業、工業、休憩、運輸等類別並列的其中一類,政府按其制訂的發展方針和策略來分類和調動。」

近年,港府收地不斷。周思中拿起原珠筆,在紙上畫了一幅簡單的地圖,又指著分析——「西北、打鼓嶺、沙頭角、大灣區......生活館已經是在發展的邊緣。」

在政策陰霾下,香港農業還有沒有可能成長?周思中搔頭:「對於政策...... 我真的不知道說甚麼。我一直沒太大熱情。」剎那沉默後,他再主動開口:「這些是我們控制不到,他要收就要收。所以我集中做好農業研究和耕作。」

十多年來,周思中念念不忘的是他初次踏足菜園村,見到村民在組合屋的坑邊種植:「幾咁無位,都會搵到位種,嗰種生存慾望同能力真係好犀利。所以都唔使政府定邊個幫佢,你只要唔好阻佢,佢就會發展。」