書海尋鯨,斷崖栽花 —— 訪蔣曉薇

愁城坐困,疫境亂世,潛心寫作愈見艱難,要順利出版著作則更不容易。然而,香港作家蔣曉薇身上,卻是另一番崖上開花的景象。皆因蔣曉薇近月接連出版兩書,其一是香港電影同名小說《幻愛》,其二是在台灣出版的長篇小說《秋鯨擱淺》。梅開二度,使作者迅速備受文壇矚目,但談到小說創作,蔣曉薇甚謙虛,先說《幻愛》是導演周冠威與編劇曾俊榮的作品,自己只負責補筆,再提到《秋鯨擱淺》全賴恩師董啟章為她推薦牽線,方能付梓。閉關多年,筆耕成書,卻好像都是別人的功勞,詳談下來,蔣曉薇可能有種屯門人獨具的不爭和泰然,自言是邊緣人,離群索居不愛熱鬧,市區太遠,生活狹窄,唯有寫作與書海讓她感到寬躺自在,於紛擾日常裡獲得淡靜獨處的小時光。

幻愛

「有一晚,周冠威和曾俊榮直接來到我家裡,問我有沒有興趣寫《幻愛》。」電影小說的出現,原來像三顧草蘆,從那夜開始。蔣曉薇正職教師,閒時寫小說,本身亦是舞台劇編劇,與《幻愛》編劇曾俊榮同為屯門人,兩人相識多年,去年底看罷《幻愛》試映,蔣曉薇相當喜歡,導演周冠威和曾俊榮隨即問她有沒有時間動筆,「他們開始要為電影做宣傳,覺得如果有文字小說的話,效果會幾好。」確實有心動過,但她怕寫壞別人的故事。「我的第一個反應就是,電影本身已經拍得很好,或者不需要我另外再寫。」

但一切都是命數,數個月後,最壞的時勢促成了他們的合作。疫情爆發,《幻愛》電影延期上映,檔期未定,與此同時,學校停課讓蔣曉薇突然多了空餘時間,其時《秋鯨擱淺》剛脫稿,「我自覺仍在寫作狀態,就當是給自己一個習作,因此,他們問了一些關於出版小說的事,亦再問會不會寫電影小說,我便答應了。但他(周冠威)完全不知道我會怎樣寫。」

編導兩人讓她閉關寫作,自由發揮,而事實上,既是觀眾,又是小說作者,蔣曉薇對電影《幻愛》說穿了是有些想法的。「我覺得他們(周冠威和曾俊榮)的電影『太男人』了,男主角李志樂一直帶著故事,但你不明白像葉嵐這樣一個功利的女人,她對其他人都習慣了用完即棄,到底為何看中他,無端端會對這個男主角心動?亦不知道她的過去,有什麼原因造成她這種性格,只知道跟她的母親有關,但除此之外都很空白。兩位主角的共通之處,其實是他們都很重視母親,我更想在小說裡面探討電影沒提及的愛恨交纏是從何以來。」

誠然,自《幻愛》上映以來,票房報捷及一片好評之中,亦確實夾雜了許多對性別意識粗疏的批評,出自兩位男性編導的作品,站在女性立場,蔣曉薇坦言故事有些細節寫得奇怪,執筆電影小說,正好提供了女性的聲音,將故事修正。「電影中葉嵐這角色明顯是服務男主角的,她應該有自己的經歷和想法,我嘗試在小說中重寫這些沒交代的位置,是為葉嵐而寫,為何她見到李志樂會神不守舍,為何對這個男人心動?與他心理輔導交談過後,到底她心裡在想什麼?」

而故事中男女主角遊移於虛幻與現實的愛情故事,電影拍得唯美,蔣曉薇卻有意在小說中詮釋它的另外一面。「在我眼中,他們的關係不是三角戀,是李志樂潛意識裡其實嫌棄葉嵐,欣欣就是他的潛意識,是他自己創造出來的黑暗面,他有善良、追求純潔愛情的部分,但他亦有黑暗之處,埋藏著介意葉嵐的真正想法。」

為《幻愛》重寫電影小說,蔣曉薇續指,背後與自己的教師身份有關,初衷之一,是想鼓勵年輕人閱讀:「因為我的學生真的從不看書,連書都不想揭,他們只愛看短片,玩抖音、IG。但即使你想在學校做一些電影與文學的對讀,你會發現圖書館的書舊得可怕,仍然是李碧華的《霸王別姬》、《胭脂扣》,我自己都有份教,確實很難引起學生的興趣。」

「播《解憂雜貨店》可能好一些,因為學生會喜歡看,覺得故事新鮮一些,但是否代表香港再沒有好故事呢?」蔣曉薇形容,只是時下沒有一個讓學生並讀的題材:「但如果是這部電影,電影本身拍得好看,我知道年輕人會看。他們可能會因此看書。」

屯門

訪問一個多小時,文壇新貴蔣曉薇言談謙遜,除了一點,關於屯門。答應寫《幻愛》電影小說,不但是寫作上的新嘗試,「因為我喜歡它發生在屯門,他們不找我寫,應該沒有人寫得好。你找一個不是屯門人去寫,就應該不會有那種味道。」

動人的愛情、眼前一亮的演員面孔,或都不及《幻愛》裡的屯門風光。電影以屯門為故事舞台,主要是因為編劇曾俊榮是屯門人,亦是讓蔣曉薇最有共鳴之處。「你要知道,屯門給外界的最大印象,離不開屯門色魔、古惑仔和公園大媽等,但電影拍到一些我日常生活的畫面。有人嫌電影拍得 Fantasy,但我覺得幾好,起碼上映之後,大家會對香港社區多了一些新發現,令一個地方變得不再只是一個地方。」她形容,自從《幻愛》讓屯門某些地方變成影迷「朝聖」熱點、打卡位,多了人會來屯門,亦多了屯門人踴躍為自己的社區發聲:「某程度上它連結了屯門人。你突然發覺社區其實都不是太冰冷,都有許多人緊張和一齊關心這個地方。」

「對這個地方是又愛又恨的,它交通不方便就不用講,但我喜歡它的寧靜。」蔣曉薇對屯門有強烈的歸屬感,甚至認為屯門的自成一格,實不失為優點。「作為屯門人最大的身份認同,就是你並非一個『市區人』,你的價值觀、視野以至生活品味,都跟別人不同。尤其是我住在屯門碼頭附近,不是市中心那一帶,沒有商場,連圖書館都沒有,落街就是一片海,中學時是真的會捧著書本去碼頭,坐在涼亭溫習,平時跟同學會去的地方就是海灘,放學就一同走到長堤,一直傾到日落回家,又或者夜晚促膝長談。」成長於屯門邊陲的浪漫記憶,升大學之後才發現世界大不同,「小時候我以為這種生活是必然的,但到長大之後,原來不是。你的同學放學是逛又一城,行 SOGO、City Super。而你其實根本從未見過 City Super。他們認識的東西,你都覺得好陌生。」

然而,市中心與邊陲海岸的落差不算什麼,與童年藍天碧海能夠遙望赤鱲角機場的印象相比,屯門在過去十多年翻天覆地的改變,其實讓她覺得更陌生、更可怕。「前陣子許多人說屯門公園有大媽跳舞,污煙漳氣,當然令人生氣。但那種腐化,就是你阻止不了的。」蔣曉薇憶述:「以前曾經盼望過,如果西鐵能夠開到屯門南、屯門碼頭那邊就好了,生活會更方便。但現在反而慶幸沒有如此,至少讓那個地方沒有『篋陣』和旅客,仍然是一個讓人生活的地方。」

屯門雖在城市邊緣,但她自豪於社區仍有一些地方保留到自己的特色。「它其實幾適合《幻愛》這個故事。」蔣曉薇說。《幻愛》的主角李志樂本身就是一個與其他人格格不入的精神病患者、邊緣人,他害怕城市大眾的眼光,才會選擇在屯門這個邊緣地方生活,「故事發生在屯門,本身是有它的意義。」

在她眼中,屯門的邊緣,與市區對立,卻總是能夠跟一些同樣邊緣的東西連結。例如李志樂,例如蔣曉薇自己。她不介意自己的邊緣位置:「我不想融入人群。可能我是一個需要空間的人。許多作家都可以在咖啡店寫作,但我完全不行。我想安靜,無論寫作還是看書,我只能夠在圖書館。」

董生

「圖書館是一個沒有人聲的防空洞」,寫在《秋鯨擱淺》書中的這一句話,被邊緣的自況與自得其樂,是整個故事的鍥子,亦彷彿是蔣曉薇的心聲。

「從我開始寫第一部作品《家.寶》,然後到《秋鯨擱淺》,由於家裡沒一個安靜空間,唯有下班到圖書館寫作。實在太多時間留在圖書館了,所以很自然就地取景,故事便從圖書館開始。」蔣曉薇在圖書館寫作,而《秋鯨擱淺》裡面,游敏兒和蘇月秋兩個生活不如意的淪落人,一段以書結緣的師生戀,一切都發生在圖書館。對它的沉迷和無窮憧憬,她念念不忘大學時代的回憶。在香港中文大學圖書館裡,有個位處偏僻的香港文學館藏區,就好像圖書館人跡罕至的邊陲地帶,對蔣曉薇而言正中下懷。「館藏區平時沒什麼人,容易找位置,相當舒服。我的大學生涯就是這樣待在圖書館裡,尋找自己想看的書本,構思畢業論文題目。」

而蔣曉薇的論文題目,是香港作家董啟章。事實上,蔣曉薇談寫作生活,三句不離董啟章,她的寫作啟蒙、恩師、伯樂,亦是將《秋鯨擱淺》帶到台灣的推薦人。起初以為兩人師徒關係緣於中大,原來早在中學時期,蔣曉薇已是董啟章門生,「當時他就從上水專程坐車到屯門,來到我的中學做寫作班導師。」因為寫作班認識了董啟章,亦因而讓蔣曉薇接觸香港文學。後來升讀中大,師生兩人仍有聯繫。董啟章於中大講課,在通識科任教香港文學,蔣曉薇主修中文,空堂時又特意去旁聽,而論文題目就寫董啟章作品的虛實書寫結合。「我第一次看他的作品是《地圖集》,接著就閱讀他的其他作品。他從來不是正常地說一個故事,總是真真假假,似真又似假,將身邊的小事物轉化成故事,寫作上的創意令我印象深刻。」

事實上,翻看《秋鯨擱淺》,書中既有流行愛情小說的清新味道,但同時以白先勇、蕭紅、卡繆等名家文學作品為線索,引導筆下角色談論人生哲理及對於政治現實的體會,師承董啟章,受其寫作風格感染的痕跡,可見一斑。而除了技法上受其啟發,蔣曉薇筆下亦明顯包含了一股 —— 從董啟章到書中所引用的卡繆 —— 以文學回應社會的熱情:「構思《秋鯨擱淺》的時候,我挑選了這些文學作品,是因為無論白先勇、蕭紅或卡繆,其實他們都活在歷史的恐懼之中,活在一個消耗人性、消耗善良的時代。一戰、二戰、國共內戰,戰爭歲月裡全部都是艱苦日子,但後人再讀他們的創作,還是帶來一些善良和光明。當我們身在艱難的日子裡,作品會打開一道門,讓我們與他們的時代互通,並排對讀,跳入戰爭的時代、失去故鄉無家可歸的動盪流亡時代裡見到光明。」蔣曉薇說得文藝,卻有種不狂不躁,淡靜的堅定:「這本書想說的是閱讀能帶給人盼望,閱讀能夠成為人們在眾多艱難流離時的養份。」

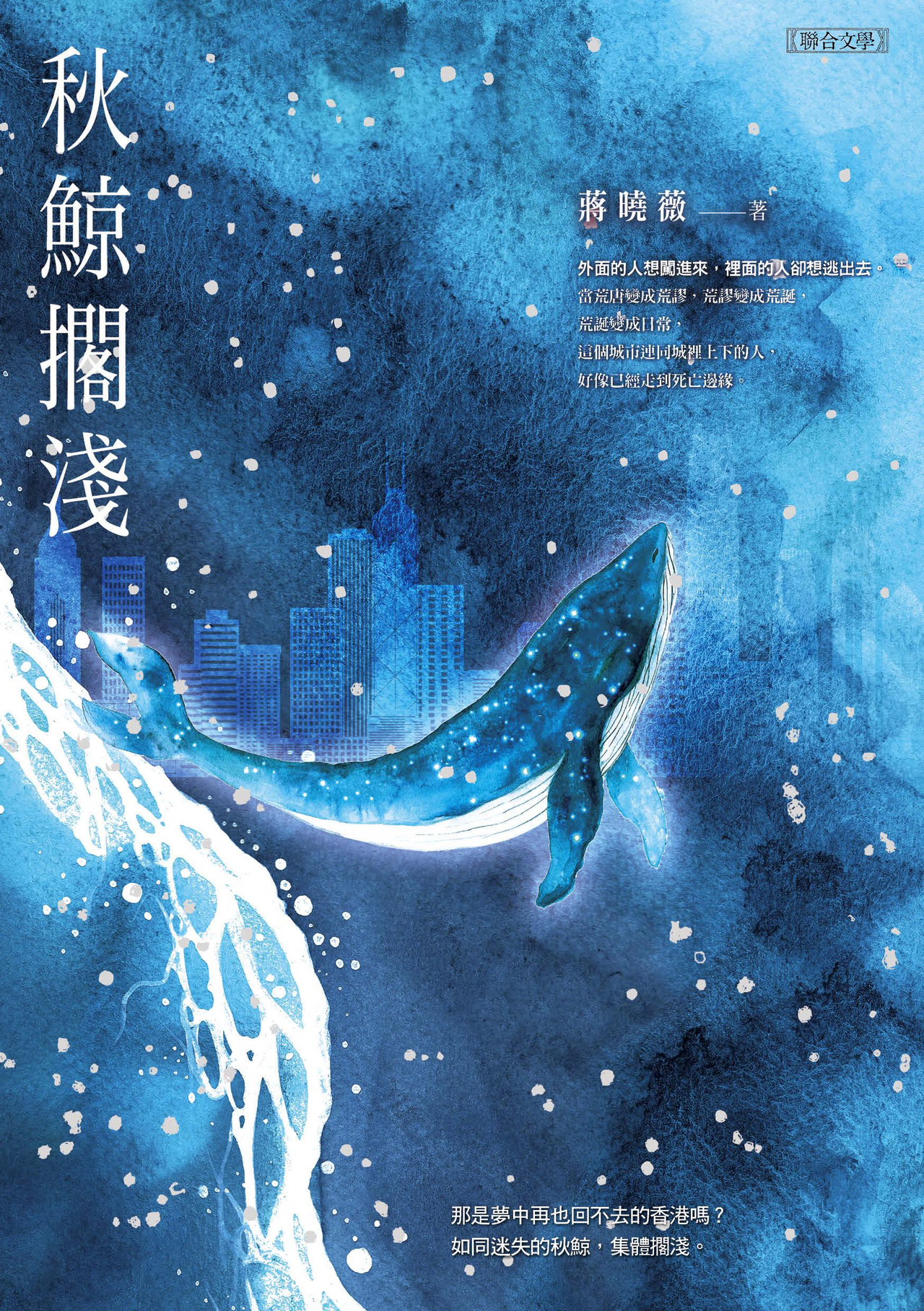

秋鯨

《秋鯨擱淺》表面上是一段師生戀,但實際上,藉著兩位主角的相遇、談書傾心,牽涉到今日香港從新移民學生、校園分化到更宏觀的政治衝突與家庭對立。蔣曉薇對社會問題的描畫,有其細膩 —— 而同樣可能是很邊緣的觀點,不少是跟自己教師身份有關的切身經驗。

「許多學校其實都有新移民學生,當大家指摘他們來搶奪資源、不懂廣東話,但我看到的是,他們有時候很孤獨,他們在大陸長大,對香港有很多不適應的地方,香港好像很文明,但在他們的世界,感受可能完全相反。」蔣曉薇坦言,教過許多其實不想來香港讀書的新移民學生,「他們是被迫來香港的,只是父母鋪好了路,申請他們來香港『團聚』。其實他們有些早已決定讀完中六就返回內地。」今日想離開這個城市的,不只生於斯長於斯的香港人,還有一群沒辦法控制自己命運的年輕新移民。「因為他們的命運由父母掌握,你問他們不覺得香港很好,不想留下來嗎?他們不覺得。他們認為香港人冷漠,而他們的朋友、親戚,關心他們的人其實都在大陸。他們的父母一直在香港工作多年,從未跟孩子相處過,突然間就要他們『團聚』同居,其實未必習慣。」

蔣曉薇眼中的新移民學生,是香港社會邊緣的邊緣族群,「沒有人際網絡、語言不通、父母關係疏遠,其實這個不適應的狀態,都是流離失所的苦痛,都是一種異鄉的感覺。我是基於這份同情及關懷,去寫蘇月秋這個角色。」轉念一想,她接著說:「當然,有這種感覺的人並非只有他們。我們土生土長的香港人都有,但我們是面對政治制度變化的不適應,或是對社會腐化的不適應,然後覺得這個地方已經變得陌生。」

今日香港,城市撕裂分化,但蔣曉薇站在邊緣,覺得兩種痛苦,雖然彼此有別,但其實都有相通之處。「我覺得凡是痛苦孤獨的人、不被理解的人,他們都可以在閱讀經驗裡找到想法相同的人。原來你跟我一樣,原來我們都在同一個空間,那種連結,彷彿可以減輕一些苦痛。」

去留

《秋鯨擱淺》初為舞台劇劇本,寫於雨傘運動之後,亦是故事本身的時間點。蔣曉薇在 2017 年決定重寫《秋鯨擱淺》長篇小說,原因之一是當時社會陷入消沉期,「大家對政治都很冷淡,沒什麼人會去遊行集會,是一個沒有人想出聲,連投票都不願意的狀態。」她本身想用小說喚醒時代記憶,然而,隨著去年的反修例運動,蔣曉薇形容,政治氣氛已經 180 度改變,「《秋鯨擱淺》這個故事是關於社會上的無力感,但社會變得太快,小說已無法追上這個時空。」

她承認,從《秋鯨擱淺》寫到《幻愛》,再回頭修訂《秋鯨擱淺》,這段時間情緒太多,亦難以集中精力寫作,「要追著新聞,追著社會運動,要花時間消化自己的情緒和想法,如果你不夠平靜,很難將作品寫得純。可能出來行完之後,回家繼續寫,或者行完覺得太累,明日再寫。」

而誰也料不到反修例運動未了,卻是肺炎肆虐,全城惶恐。變幻當中讓人失落迷惘,無力感再度襲來,「你開始懷疑再寫下去是否有用,甚至懷疑是否能夠繼續出版,別人讀你的作品會否覺得太離地,作品裡的情感是否已無法回應當下?」

「但到你寫完之後,發現原來作品有它自己的生命,在這個時勢出版,或者就代表一種聲音。」蔣曉薇頓了一下,續說:「在今日香港,與朋友聊天或在網絡上都會發現逐漸有許多關於去留問題的討論。我身邊的朋友都走得很快,有些真的決定了帶小朋友離開。但我自己未想到要離開的原因。要長久逗留在一個地方,除了必須有愛,亦要有所付出。要有你覺得可以努力的地方,我對其他地方並無這種歸屬感。」

「最近我收到一封信,是由監獄寄來的。」她說。最初大概誰都無法想像,將《幻愛》從電影寫成小說,是為無法入場看電影的人而寫。有還柙人士看完《幻愛》,受其感動,寫了一封信給她。然後她回信。寫作實在無法回應太多現實事件,但至少可以回一封信,「我覺得這件事都很重要,是很細微但也是連結這個地方的方法,在這裡種下一些新的希望。」

「寫完《幻愛》,讓我更喜歡屯門。這件事令我明白到,其實自己更願意在這個地方好好生活,將一些好的事情留下來。」蔣曉薇說,「始終這裡都是屋企,再差都是一個屋企。」

故事之中,她們曾經離開這個城市,流亡尋鯨,然後回來了。人在邊緣,就留在危城的邊緣,在斷崖灌溉,「如果你愛一個地方,你總會找到一些東西。」

「你始終都會想在自己的崗位盡力,想留下一些真實的聲音、善良的故事。」