命運、悲劇和善的脆弱性——評《我們與惡的距離》

紅爆一時的台劇《我們與惡的距離》上月播出大結局,其中應思聰因拒絕吃藥而發病,哭著問宋喬平︰「為甚麼是我?」宋喬平眼泛淚光答︰「可能因為你比較勇敢吧。」這段情節逼哭了許多觀眾。飾演宋喬平的林予晞更在臉書透露,這段對話原來不在劇本之內,是兩人臨場反應,令原本感人的畫面更增添幾分真實的人情味。然而,喬平這句暖回,細想後會發現有些情理不通,畢竟為何思聰比較勇敢就需要承受疾病折磨?這是他活該的嗎?又,為何我們會為這句話而感動?在本文裡,我將從美學和哲學角度拆解這些問題背後關於命運、悲劇和善(Goodness)的脆弱性。

悲劇命運︰生命的偶然性 vs 為甚麼?

應思聰剛出道便獲得新銳導演國際大獎,又有女友在身邊鼓勵和支持自己,可說是事業愛情兩得意;但好景不常,事業開始碰壁、無法完成拍攝、女友離世、不自知罹患精神分裂症。這一切都來得太過突然,沒有人來得及反應,當思聰被發現有病時,已在精神病院中遭受五花大綁。

突如其來的厄運總令人震撼與恐懼,任何人都想躲開它,但它遲早敲響我們的門,迫使我們懷疑人生提出各種質問:為甚麼會發生這樣的事情?為何是我遇上這種不幸?我虧欠了誰?這些問題一再在我們腦海裡出現,因為它不符合我們對世界的認知。正如哲學家休謨所揭示,我們生來就喜歡為各種事件尋找因果序列,這是人類基本的心理特徵。然而,生命總是充滿偶然和意外,它們本身就缺乏明確的坐標告訴我們事件是怎樣發生,又具有甚麼意義。「為甚麼?」這類問題注定沒有答案,但我們無法停止追問,因為我們需要逃離混亂,想要理解和解釋自己遭受的事情。

思聰也一樣,自從他知悉自己有病後,便沒有停止過追問:「為甚麼是我?」在這令人心碎的一再詰問之中,揭露的是人類的普遍慾望:渴求生命按著特定可預測的軌跡進行,而不想遭遇到偶然無意義的厄運破壞生活。應思聰的痛苦正正不只在於他的病患,更在於他意識到自己的痛苦沒有任何意義。應思聰有很強的病識感,他知道自己有病,他知道那些幻覺幻聽是假的,但他卻無法令之消失。尼采曾說:「痛苦的無意義,而非痛苦本身,乃是至今仍籠罩人類的詛咒。」[1] 當一個人意識到與自己處於異離的狀態,當痛苦不帶任何意義入侵我們的生命,它就像純粹的嘲弄和懲罰,令人完全無法理解,也無從克服。

重新敍事︰對命運肯定的悲劇英雄

這正是悲劇命運的典型定義:理性無法理解,也無法克服,因為它不帶任何意義和目的,它純粹偶然 [2] 。

命運的偶然性使得我們無法理解和控制,它純屬荒謬;但難道我們只能坐以待斃嗎?為了克服這種困難,人類發明了自我敍事,把原本沒有目的和意義的事件敍述成具有因果和意義——即使這沒有使困難變得容易應對,但至少能讓我們理解。因此,遭遇厄運的我們總問「為甚麼」,應思聰總問「為甚麼是我」,兩者都並非要一個客觀科學的答案,而是一個可以重新自我理解的故事。

事實上劇中曾給予過回答。凱子和思悅吵架時,凱子把憋著的心底話說了出來:「我媽說,得了這種病,就是因為祖先做了缺德的事情。」這一幕應思聰有站在門口外面,他應該聽到未來姊夫的這句話。應思聰自然沒法接受這個答案,否則他會淪為一個純粹承受祖先過錯的罪人。他需要另一種敍事。在經典一幕裡,思聰繼續追問為甚麼,這時喬平給了一個意想不到但意外溫柔的回答:「也許因為你比較勇敢。」

然而,為甚麼這句話特別令人動容?難道思聰比較勇敢就需要承受這種病嗎?有網友也在林予晞的帖文底下提出相同疑問:「聽到(這個答案)的時候我有點錯愕,為甚麼是我?為甚麼是我們?因為我們比較勇敢嗎?聽起來像是我們擁有比別人好的特質卻要承受更多痛苦,為甚麼?」沒錯,如果用道德和現實的角度審思這句話的意涵,這個原因確實只會令痛苦者更加難堪和不解;但如果用同一準則角度檢視,難道思聰問為甚麼是我,而不是其他人時,也是在希望其他人去受罪嗎?

強調思聰「比較勇敢」,並非要表明事實怎樣發生,而是讓思聰有新的角度重新審視自己遭遇的命運:他不再是一個可憐的病者,也不是承擔過錯的罪人,而是一個有勇氣能面對命運的英雄。這種敍事方式正是古希臘詩人面對悲劇命運的方法:英勇地肯定和承受命運,來馴服對命運的可怕和恐懼。

古希臘文化認為悲劇命運是人類有限性的特徵,人注定無法擺脫,唯一能做的是通過審美的方式來幫助我們理解和忍受這些痛苦。這種方式就是充當「悲劇英雄」:肉體的磨難縱然已經迫使個人陷入幾乎瘋狂的恐懼和絕望,但如果能接受自身的命運,以一種悲劇式英雄的角度重新理解自我,藐視命運的嘲弄,便能使自己由絕望的弱者提升成哀婉動人的英雄角色,從而令痛苦折磨獲得宣洩和解放。

人類發明「自我敍事」,把原本沒有目的和意義的事件敍述成具有因果和意義。

觀眾為甚麼感動?古希臘悲劇美學、同理和淨化

當悲劇命運突然出現在我們面前,用無情的力量踐踏有意義的生命,人便會陷入極度的痛苦和崩塌之中。然而,痛苦和崩塌正好表露出事物的真實本性,思聰從沒有放棄自己,他跟病床中的父親說:「爸,加油,我也會加油」,他也沒有放棄理想,繼續發展自己的藝術才能,在結局中以畫畫維生。生命的真實性沒有因命運無意義的嘲弄中喪失。在命運面前,「我們不是弱者,我們比較勇敢」,這正是我們感動的原因。

有趣的是,為甚麼有些觀眾聽到喬平的對白後特別感動並獲得情緒上的釋放排解?古希臘哲學家亞里士多德曾給予過解釋:面對悲劇戲劇,觀眾會產生同情心和對厄運的相關恐懼感,但只要受得住這波情感磨難,觀眾便能獲得心靈上的「淨化 」(catharsis)[3]。古希臘詩人面對悲劇命運,便是以悲劇戲劇來達到心靈淨化,以藝術超越現實的悲劇。

同理,當我們看到思聰遭受不可理喻的精神疾病折磨,我們潛意識都清楚知道自己有天也可能面對類似厄運;但劇中的思聰從未放棄,他經受起厄運的考驗,證明了人的尊嚴和偉大,這同時也向我們說明自己可以像他一樣勇敢而堅定活下去;只要活著,就可能重建自己。

善的脆弱性:認識命運的偶然性是人的獨特性

以悲劇英雄的方式接受命運也許能提供個人精神超越的出口。然而,不論是從《伊底帕斯王》的悲劇結局還是推祟這點的尼采的生命結局來看,都顯示出再崇高的英雄也不總是有能力承受命運的重壓。歸根究底,這種方式只能超越無意義帶來的痛苦,不能解決實質存在的生活難題,而且也不是人人能在意識上做到這一點。

人生的偶然性,是人類共同的命運,故而古往今來的哲人和文人從沒有放棄對它的敍述和克服。對此有深刻理解和研究的哲學家Martha C. Nussbaum便指出,我們首先要接受人生的偶然和意外。Nussbaum認為,我們的善(Goodness,意指美好生活,並與道德、美德、倫理等觀念有很緊密的關係)非常脆弱,因為它們需要各種外在條件和資源才能實現,這其中還包括無法控制和預測的運氣 [4]。

人類生命中最重要且最寶貴的愛、友誼、快樂,要獲得它們都需要天時地理人和的配合,這一事實表明美好的東西格外脆弱,隨時受到遇然的事件摧毀。然而,Nussbaum認為這種偶然性同時也是人類行動選擇和幸福的必要條件;因為「凡事皆必然」意味著可能性的封閉,人無法從中選擇;也因為幸福的脆弱性,所以我們才懂得珍惜。因此,偶然性一方面使得人類和幸福變得脆弱,另一方面卻使得脆弱的人類具有獨特的價值和魅力。古希臘人非常清楚這點,也是為甚麼希臘神話中的諸神總是常常展現出對人類的嫉妒,因為祂們的無限和大能是無法獲得像人類一樣脆弱但珍貴的生命經驗 [5] 。

當然,認識到這點並不等同要服從所有降臨於我們身上的偶然事件,也不等同能解決我們無法控制的命運,只是至少能令我們不否認自身存在的本質。哲學和文學的重要任務正是向我們提醒這種存在的偶然性,因為當一個人連自身的存在也不理解不接受,將更無法面對突如其來的厄運。

古希臘哲學家柏拉圖、亞里士多德對悲劇命運的解方

命運是個抽象、難以捉模的神秘概念。人類之所以命名它,是因為想克服生命的偶然性,控制自己的生命,令自己成為自己生命中的真正主人。只是,沒有偶然性提供開放的可能性,人就無從選擇,經歷自己編寫選擇的人生。這正是一種人生悖論。

哲學家柏拉圖認為面對日常的不穩定和偶然性,我們應該高求自足、穩定、值得追求的生活;其中他推崇的是個人的理性生活,因為只有理性才不用借助外物而活動,它不同於慾望、愛情、與人之間的關係或各種日常事物,受制於外在事物和偶然事件;因此當我們把理性視為至高的善(美好生活的目標)而追求,就不用害怕突如其來的厄運摧殘自己的美好生活。[6]

然而,柏拉圖的學生亞里士多德卻不提倡這種哲人式的孤獨漫步,他反道強調人本質上是政治的生物 [9] 。這裡的「政治」是指人與人之間的關係,即沒有人是能夠孤獨而自足,我們是一共同體,共同分享和承擔著同一命運和生活。亞里士多德承認偶然性會破壞我們的美好生活,例如一段愛情需要相遇、互相信任、合時機的溝通,這些都受到偶然的機遇影響。

美好生活有一定程度取決於運氣,但我們無法控制運氣;為了令生活變得相對穩定幸福,亞里士多德提倡培養美德、共同體的共同分享和承擔,以及建立良好的社會制度和文化(城邦生活)。有了美德例如生活中的智慧與勇氣,人就較有能力應對偶然事件;當人們一起共同分享愛、關懷,分擔痛苦和不幸,就能從共同體中獲得超越個人的力量;當一個社會擁有良好的制度和文化去保障弱勢、受苦者,人類的磨難自然會減少。

《我們與惡的距離》不是講述一個戰勝惡的美好故事

《我們與惡的距離》一直提醒我們這種亞里士多德的視角:我們是一共同體,我們鄙視、害怕、憎恨的惡,其實和我們的距離並不遠;我們社會的制度和文化之中(例如王赦律師常常提到的醫療制度和人權意識)充滿貧乏和缺陷,若然不加以反思和糾正,人類的苦難仍然會持續不斷。

面對厄運的來臨,只有當事人才能明白其中痛苦,但我們應該意識到這種痛苦並非只屬於個人,而是大家都有可能經歷和體驗,也是大家應該共同承擔的。第八集的主題「眾生皆有病」更點明了這個意思:在這日漸荒誕不公、壓力巨大的社會,像思聰一樣的精神病或情緒病患者,是多不勝數的。正如卡繆所言:「我反抗,故我們存在。」[8] 當我們真正意識到各種社會文化和制度的缺陷,一起加以反思、抵抗,我們就不再是獨身一人。

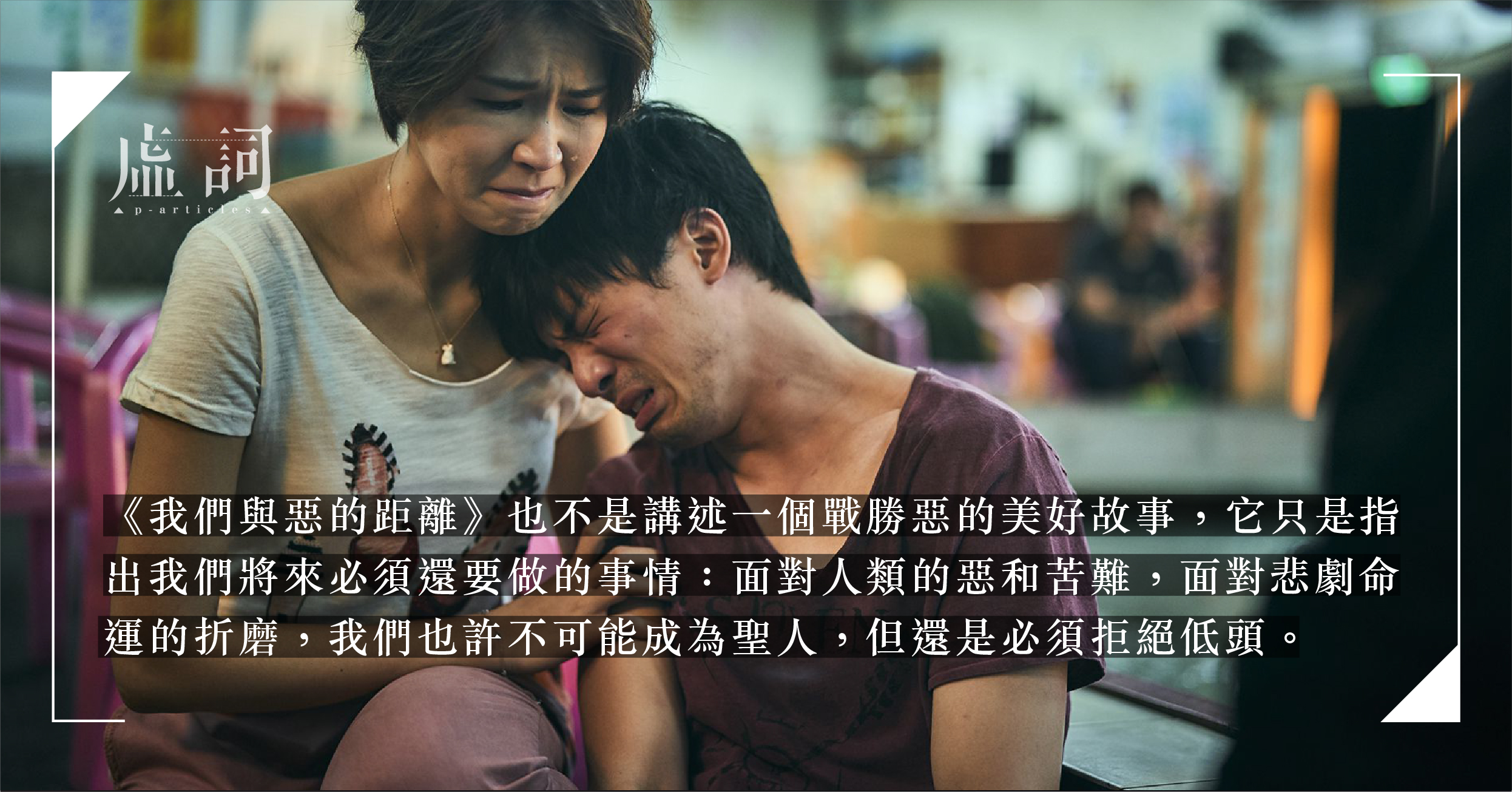

「為甚麼是我?」 「可能因為你比較勇敢。」這段對話感人肺腑,也振奮人心;但現實並沒有結局,《我們與惡的距離》也不是講述一個戰勝惡的美好故事,它只是指出我們將來必須還要做的事情:面對人類的惡和苦難,面對悲劇命運的折磨,我們也許不可能成為聖人,但還是必須拒絕低頭,並竭盡全力認識惡的根源、理解弱勢的苦難,改善社會,共同追求善與美好的生活。

[1] 引自 Friedrich Nietzsche (2010). 'On the Genealogy of Morality' and Other Writings: Revised Student Edition (Cambridge Texts in the History of Political Thought) 2nd Edition

[2] 這裡的「悲劇命運」主要指生命中遇上突如其來的災難性或糟糕事件,其中並不必然包含「古希臘古典悲劇(作為藝術形式理解生命)的意識」的意涵。特別一提,古典悲劇戲劇與現代悲劇戲劇的藝術形式與主題也不盡相同。

[3] 關於亞氏的淨化論有不少詮釋爭論,本文無意介入,只用回常見的中譯「淨化」一詞,並取其中一種詮釋。詳情請參考亞里士多德的《詩學》

[3] 參考自 Martha C. Nussbaum (2001). The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy (2nd Edition)

[4] Jos de Mul (Author), Bibi van den Berg (Translator) (2014). Destiny Domesticated: The Rebirth of Tragedy out of the Spirit of Technology

[5] 同上

[6] 參考自亞里士多德的《政治學》

[7] 引自卡繆《反抗者》