《大象席地而坐》:不得不如此/去看看吧

陳子雲.jpg

「不得不如此。」

大象並沒有代表什麼,牠或它很可能只是一種虛假希望。他們一行人來到中途站,老伯說,撐不下去了,他想帶孫女回去。不得不如此,要出走,不得不如此,要歸去。那一場韋布和老伯的討論,我總想起黃碧雲《失城》的陳路遠。

只有抱住到了彼方一定會很好的心願,才可以支撐在此間的生活。韋布對此卻說了一句深深撼動我的話。

「去看看吧。」

這個世界已經足夠的噁心,足夠的殘忍,狗屎不如。胡波傾盡心血拍攝和書寫《大象席地而坐》,最初由於其自殺身亡,心中隱忍覺得電影好與不好,難已獲得公正評價。四小時後,當我從戲院走出來,那心情很熟悉,像回到以前讀《失城》後的悸動,哀傷擾人不斷,字裏行間描寫怵目驚心。

那是一個九七大限前,陳路遠一家移民到他方,又回流香港的故事。陳路遠以為抵達更好的地方,誰料在他鄉身為二等公民,甚麼事都不如意,只有恐懼和寂寞無比真實。好不容易走了,卻不得不領受,那些根本沒有消失的情緒,一切都沒有變,還是那條遙遠費勁的老路,而從來沒有別的選擇。

回到香港又怎樣?這是一座於他而言,已經全然陌生的城市,末日派對前人人魚貫進場。原來此在和彼方,只是火堆與油鑊的分別。

《大象席地而坐》於我,是這樣的故事。唯一而相當重要的分別,是韋布那句「去看看吧」。四個人在城裏,一日內發生的種種事情,使他們走上去滿州里看大象的路。他偷了誰的手機,手機有誰和誰廝混的證據,他上了誰的床,他誤殺了誰的弟弟,老狗走了去哪,又誰給了誰一支桌球棍⋯⋯生活於這四個人及更多人而言,猶如一場情緒或遭遇的流轉。

透過人物間錯身或正面遇上,「滿州里的大象」穿針引線,扣上他們的命運。本來這有點經典冒險小說的處理,卻在電影一抹灰色的光影、不可驅離的打機聲、人物所看的世界從沒清晰等處理下,成為一種極致荒涼的群像。

要是說電影有胡波導師貝拉.塔爾的影子,我會說是電影同樣呈現一個類似的世界,之後的世界。有些難以勾勒出來的物事,在他們的心中,在他們的生活中,破滅掉,以後要該怎麼辦?那就是依然得過活。胡波的鏡頭極端地一致(除了最後一小時似乎有些不同),鏡頭追隨那一場戲的主角,例如走動;以緊迫的近鏡拍他們的臉,例如坐下。近鏡使觀眾只能看見一個只有主角的世界,全盤接收他們的言語和表情。胡波幾乎沒有在近鏡中變換焦點,即使畫面明明有兩個,甚至更多的人在談話。除了那一場戲的主角以外,我們看不到他所目擊的世界,只看見他本身。

也許沒有所謂外部世界,也許那個外部世界已腐敗不堪,註定沉淪。Nemes László(當過貝拉・塔爾助手)的首部長片《天堂無門》(Son of Saul)也有相似實踐。集中營發生的事情,只有拉比能看見,但觀眾只可以看見他本身,以及耳聞那地獄般的一切。

要是說東歐社會主義陣營解體後,是之後的時間,那麼當代中國也可以說是一種之後的時間。胡波或者發現兩者的相似之處,那一天發生在四人身上的事情,既符合國情,又是普世。在敗壞的世界,生命仍會繼續;滿州里的大象不是聖杯,只是一群傷痕累累的人的行進,為了甚麼卻又不為甚麼。

我知道這句話像廢話,可是,當韋布說「去看看吧」時就是這樣,

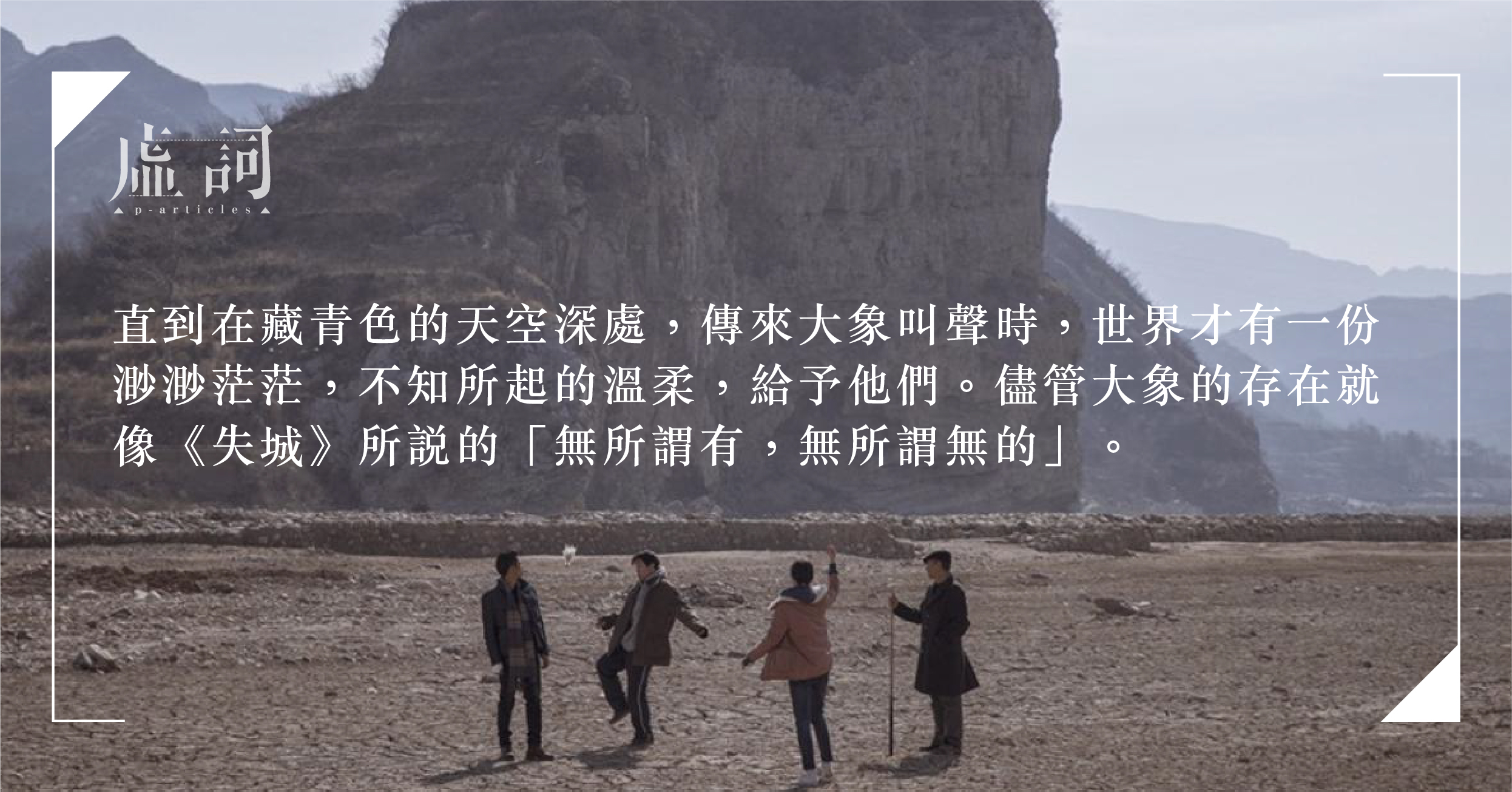

在最弱處,偏生最是堅強,無以名之,名之堅強。像上一秒最窮凶極惡的人,突然從樓梯倒下;支撐多年的老狗突然死去;老友突然從陽台躍下。為甚麼會如此?恐怕答案只有「不得不如此」。在那一天之前,那四個人可以說是白活了。直到在藏青色的天空深處,傳來大象叫聲時,世界才有一份渺渺茫茫,不知所起的溫柔,給予他們。儘管大象的存在就像《失城》所說的「無所謂有,無所謂無的」。

可惜的是,已無法再看到胡波下一部作品。精神和肉體終究是不一致,人與世界終究是不一致。不得不如此,不得不如此,陳路遠如此選擇,胡波敢情在生命的最後時間,也有著一份和陳路遠相似的感覺。