行走於雪上:記《大象席地而坐》

花塔餅-05.jpg

「你怎麼知道你會過的很好?」

韋布這一句,彷彿是導演反問在世的人。

未來如此噁心,人類依然邪惡,空氣如常污濁。絕望是大廈裡隨處可見的裂痕,卻因而滲進了光。

《大象席地而坐》拍攝完成後,導演胡波以自己的方式離開世界,令在世的人不得不從電影中看見他的種種絕望,和希望。當我從電影院走出來,我感到電影中的一切都難以用回家的路程來消化,彷彿是永遠也無法徹底消化的,就如死亡。

死亡是一直失焦的。于成上了自己好朋友的老婆,他上來發現,沒說一句話便跳樓了,鏡頭對著一直站在一旁不動的于成;韋布為了幫朋友辯護,意外推跌欺負者,令他生死不明,鏡頭只拍著韋布的反應;韋布來到嫲嫲家,發現她已躺在床上死去不知多久,鏡頭沒拍過她一眼,只見暗中的韋布;老人的小狗突然被大狗狂咬,老人一直看著而無法阻止,鏡頭圍繞著他,直到最後才見到血泊中還未斷氣的小狗;朋友黎凱拿著槍來救韋布,最後卻對著自己的頭,鏡頭剪向被他槍傷的于成,在不遠處凝視著他。

所有的死亡,都殘忍的反映在生者之上。生者的臉龐如此清晰,卻無法清晰看見周遭一切。生者彷彿註定要見證死亡的虛無,因此背上模糊不清的十架。現實中我們往往是活在別人死亡的漣漪中,即使那人與我們無關,我們也會陷在這千絲萬縷的塵世中,殊途同歸,尋找那不存在的大象。

「滿洲里有個動物園,那有一隻大象。它他媽的就一直坐在那,可能有人老拿叉子扎它,也可能它就喜歡坐在那,不知道,然後好多人就跑過去,抱著欄杆看,有人扔什麼吃的過去,它也不理。」

也許那隻象是被困的。它有著龐大而沉重的孤獨,腳傷無人知曉。它沒打算離開,因為它知道離開不了;即使能離開,也只是去了更大的籠裡。它只能席地而坐,等待死亡。它就如四位主角一樣,他媽的就一直困在城的籠裡。

很記得韋布擦火柴的一幕,他把燃著的火柴拋上天花,鏡頭向上移,見到多處同樣被燒焦的黑點,每個的形態都不一樣;有的像飛鳥,有的像狂風裡的花。火柴黏在上面,仍有火光,燒盡後,便如碎片掉落。韋布擦的火柴佈滿天花,那火是他給自己的一個儀式,彷彿可以燒掉甚麼似的。或許每次當他感到無可奈何,他就會燒一根火柴,向上丟。這行為當然是一種反抗,是要大廈裡的人抬頭看到他的壓抑,而一切看似毫無意義。但沒有這一點火,他就沒法生活下去。

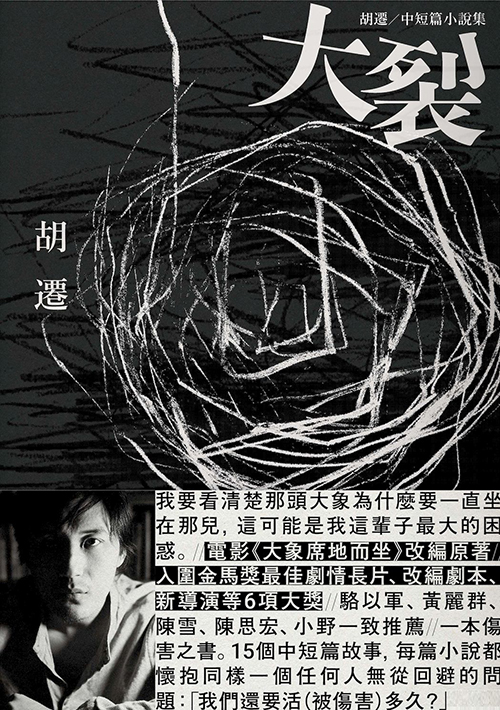

胡遷(胡波)《大裂》

在胡波的原著短篇小說裡,只有于成開首和找女友的敘事,而與電影是完全另一個結局:

「我跑向那頭坐著的大象。身後有人喊著什麼根本聽不清楚。因為我得看看牠為什麼要一直坐在那,這件事可能是我這輩子最大的一個問題了。等我貼著牠,看到牠那條斷了的後腿。牠看上去至少有五噸重,能坐穩就很厲害了,我幾乎笑了出來,說實話我很想抱著牠哭一場,但牠用鼻子勾了我一下,力氣真大,然後一腳踩向我的胸口。」

如此荒謬可笑。傷害人的人終究被傷害,不同的寂寞終究無法相通,動物也是。他一直尋找的慰籍,原來只會帶來更大的悲劇。而這實在太現實、太冷漠了。

當電影的改編變為四人交錯的敘事,所有的漣漪終於造成醞釀已久的氾濫,最終流向未知的救贖。于成為弟弟的復仇只是虛無,他只是一直逃離自己的罪孽;逃離于成的韋布只是在逃離一切,然後發現一切的源起只是個無聊的謊言;黄玲逃離幻滅的家,逃離社交媒體的壓迫,像那快要拆掉的學校一樣無處容身;老人被家人唾棄,唯一陪伴的狗被咬死,他不甘於變成一個在安老院房間拿著碗來回踱步的人,最後決定拐走孫女,逃離城市。

「你可以去任何地方,可以去,到了以後就發現,沒什麼不一樣的,但已經過了大半生了,所以之前你得瞞個誰,一定是不一樣的。」老人說罷,離去。老一輩的經歷過無數苦難,去過無數「不一樣」的地方,席地而坐的大象對於他們,根本沒有意義。

「去看看。」韋布追上老人說。或許,這句就是胡波在電影裡給世人最簡單的希望。

鬱悶無法消解,壓抑無從釋放,已是日常。韋布走到一處鐵路下的荒地,站了許久才放聲大罵,向著的不再是誰,而是這個他媽的世界。但這世界是永遠沒有答覆的。

我差點忘記,這一場之後是一個在雪地裡行走的主觀鏡頭。而這片雪地,在電影一開始于成說那象的獨白時也出現過。這兩個片段與敘事完全沒有關係,彷彿某人記憶的錯置,卻靜靜地承載了整部電影的情感重量。城市如茫茫雪境,一切煙消雲散。在這片充斥枯枝的雪地,只能慢慢繼續行走。

在無盡黑暗的荒原,開往滿洲里的巴士停著,眾人下來,車的光足夠讓韋布踢毽子。而那毽子,就是那個被韋布亂罵的老人不小心踢了出來的。

毫無先兆地,那隻象終於吶喊,如哀鳴,聲音如此撕裂而巨大。所有人頓時立住,彷彿聽見上帝的聲音。他們所希望的、所相信的,就這樣孤獨的向他們和我們呼喚著。